- Архебактерии — это что такое?

- Исторический ракурс

- Классификация

- Для чего нужны и какие бывают

- Экологические особенности

- Строение

- Что общего с другими микроорганизмами

- Сравнительная характеристика архе- и оксифитобактерий

- Методы получения энергии у прокариот

- Типы питания и метаболические реакции у архебактерий

- В заключение

- Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

- Архебактерии

- Классификация бактерий

- Подцарство Настоящие бактерии

- Подцарство архебактерий

- Подцарство оксифотобактерии

Архебактерии — это что такое?

Архебактерии – это одноклеточные организмы, изначально не имеющие ядра. По одной из теорий возникновения жизни считается, что первыми появились именно эти существа, а уже затем от них произошли бактерии, вирусы и другие организмы.

Исторический ракурс

Архебактерии впервые были выявлены как отдельное подцарство в 1977 году учеными К. Везе и Дж. Фоксом. Доказано, что их клеточная стенка производит оригинальные энзимы и не похожа на клеточные стенки других бактерий, которые были исследованы ранее. Это открытие было совершено благодаря использованию сравнительного анализа 16S рРНК. При традиционном микроскопировании обнаружить характерные отличия представителей подцарства архебактерии от настоящих бактерий практически невозможно. Предположительно они появились на планете около трех миллиардов лет назад, будучи доядерными микроорганизмами.

Классификация

Все бактерии относятся к биологическому царству прокариот. Архебактерии не являются исключением. В биосистеме рассматриваемые организмы относятся к одноименному подцарству, в пределах которого выделяют:

- анаэробные (живущие без кислорода);

- серовосстанавливающие микроорганизмы;

- бактерии, метаболизирующие молекулярную серу и относящиеся к экстремальным термофилам;

- термоацидофильные микоплазмы и экстремально галофильные бактерии.

Исследователи по-разному классифицируют данный вид организмов. Некоторые выделяют для них царство прокариот, другие же считают, что правильнее их относить к отдельному классу царства прокариот.

Для чего нужны и какие бывают

Архебактерии отличаются метаболизмом, экологическими и физиологическими особенностями. Рассмотрим некоторые разновидности представителей данного биокласса.

Наиболее известны метанообразующие архебактерии. Это такие микроорганизмы, с помощью которых на нашей планете образуется метан. Они являются облигатными анаэробами, чаще всего обнаруживаются в болотах, водоемном иле, пищеварительной системе крупного рогатого скота и других жвачных животных, очистных сооружениях, затопляемых почвах.

Помимо этого, к архебактериям относят и некоторых представителей серобактерий. Они принимают участие в кругообороте серы, способствуют ее окислению и образованию кислоты, которая обладает разъедающими свойствами. Данные микроорганизмы в своих клетках концентрируют химическое вещество, а потому их скопление в определенных местах играет решающую роль в процессе зарождения крупных источников серы.

Архебактерии не являются паразитными организмами, поэтому в лимитированных количествах применяются в медицине как общеукрепляющее средство. Также они способствуют утилизации органических отходов. В этом заключается значение архебактерий.

Экологические особенности

Архебактерии – это живые организмы, приспособленные к любым условиям обитания, к любому типу экологии. Среди них встречаются термофилы, которые способны существовать при температуре, превышающей 110 о С. Бактерии, живущие в диаметрально противоположных по кислотности условиям – ацидофилы. Они «любят» кислоту и обитают при уровне рН, равном 1. Алкафилы предпочитают обитание в щелочной среде, где рН может достигать 11. Помимо этого, среди указанного подцарства встречаются представители, которые могут:

- существовать при ограниченных ресурсах влаги (ксерофилы);

- размножаться в условиях пониженных положительных и отрицательных температур, до -10 о С (психрофилы);

- обитать в соляных растворах с концентрацией соли до 30 % (галофилы);

- выдерживать атмосферное давление до 700 атмосфер (барофилы).

Из окружающей среды они потребляют лишь простые органические вещества. Зависимость от природных условий минимальная.

Строение

Для всех представителей архебактерий характерны следующие особенности:

- В клеточной стенке отсутствует пептидогликан. Вместо него в их состав входит псевдомуреин, не содержащий мурамовой кислоты и D-аминокислот в пептидных мостиках.

- В мембранах представителей подцарства архебактерий содержатся бифинальные глицериновые эфиры вместо жирных кислот с глицерином.

- В транспортной РНК тимин заменен иными основаниями. Гены, кодирующие данную РНК, имеют интроны, характерные для эукариот.

- В геноме последовательности повторяются многократно, что эквивалентно хромосомной ДНК у эукариот.

- По сравнению с последними у архебактерий больше белка повышенной кислотности.

- У архебактерий в основном встречаются цилиндрические и сферические клетки. Также встречаются плоские клетки, похожие на кусочки битого стекла.

Таковы особенности строения архебактерий.

Что общего с другими микроорганизмами

Все бактерии, относящиеся к царству прокариот, подразделяются на подцарства Архебактерии и Оксифотобактерии, а также Настоящие бактерии.

Колонии некоторых настоящих бактерий можно разглядеть невооруженным глазом. По форме они могут быть самыми различными: кокками, спириллами, сарцинами и иными. Клеточная стенка построена на основе вещества, близкого по своему составу, структуре к целлюлозе, сверху покрыта слизью. Ее содержимое отделено от стенки мембраной. Отсутствуют пластиды и митохондрии, окруженные мембраной, которые характерны для животных и растительных организмов. Синтез белков, как и у эукариотических организмов, осуществляется с помощью рибосом.

При наступлении неблагоприятных условий большинство бактерий способно образовывать споры за счет выделения части цитоплазмы, покрываемой капсулой. Метаболизм в клетке прекращается, но бактерии продолжают жить. Они разносятся ветром, в благоприятных условиях возвращаются к активной жизнедеятельности.

В отличие от бактерий, архебактерии имеют сопоставимые по размерам рибосомы с эукариотами. При этом и те, и другие относятся к гетеротрофам. Некоторые способны к фотосинтезу, но в отличие от растений, не за счет содержания хлорофилла, а за счет наличия так называемого бактериохлорофилла. В процессе бактериального фотосинтеза здесь не выделяется кислород, как у растений. Представители этих двух классов часто имеют жгутики.

Сравнительная характеристика архе- и оксифитобактерий

Ко второму типу относятся, преимущественно, цианобактерии или сине-зеленые водоросли. Архебактерии и оксифитобактерии существенно различаются, несмотря на то, что оба вида относятся к гетеротрофам. У оксифитобактерий имеется хлорофилл, который отличается строением. Помимо этого, в наличии у данного микроорганизма могут быть и фотосинтезирующие пигменты. В подцарствах архебактерии и оксифитобактерии процесс фотосинтеза протекает по-разному. При этом жгутиков у вторых не наблюдается. У оксифитобактерий, в отличие от архебактерий, процесс фотосинтеза сопровождается выделением кислорода.

Размножение у всех прокариот осуществляется примерно одинаково – делением клетки пополам. Клетка у оксифитобактерий имеет небольшое количество целлюлозы, в основном же там находятся пектиновые вещества и полисахариды.

Методы получения энергии у прокариот

Из внешней среды могут существовать разные способы получения энергии для прокариот. Архебактерии приспосабливаются к жизни как с доступом кислорода (аэробные), так и без него. При анаэробном дыхании происходит образование метана. Ряд архебактерий, обитающих на морском дне, в иловых отложениях, осуществляют так называемое «сульфатное дыхание» (сульфатредукция), при котором сульфаты преобразуются в сероводород.

Для рассматриваемого подцарства живых организмов характерен хемосинтез. Под ним понимают процесс окисления не только органических, но и неорганических соединений. Так, водород из глубин нашей планеты может окисляться за счет сульфатов, образуя воду и сероводород. Сера в процессе хемосинтеза выполняет роль как окислителя, так и восстановителя.

Таким образом, архебактерии способны к осуществлению процесса хемосинтеза, при котором органические вещества образуются за счет протекания окислительно-восстановительных реакций.

Помимо этого, некоторые представители данного вида способны получать энергию через брожение. Другие находят для себя источники в цепи электронного транспорта, в котором участвуют цитохромы, хиноны, ферредоксины. В этом случае осуществляется трансмембранный перенос протонов.

Типы питания и метаболические реакции у архебактерий

Для организмов, составляющих рассматриваемое подцарство, характерны 4 типа питания:

- хемоорганогетеротрофный;

- фотогетеротрофный;

- хемолитогетеротрофный;

- хемолитоавтотрофный.

В своем большинстве метаболические реакции происходят подобно таковым у Настоящих бактерий.

В заключение

Архебактерии – это древние бактерии в дословном переводе с греческого языка. Они представляют собой микроорганизмы с доядерным строением клетки. По некоторым свойствам они отличаются от Настоящих бактерий. Наибольшие отличия наблюдаются между архебактериями и оксифотобактериями. Основные отличия от заключаются в том, что клеточные стенки содержат псевдомуреин, в составе тРНК наблюдается другая последовательность оснований. Эти организмы приспособлены к существованию в практически любых условиях. Для некоторых из них свойственен процесс фотосинтеза без выделения кислорода, протекающий с помощью бактериородопсина (бактериохлорофилла).

Источник

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

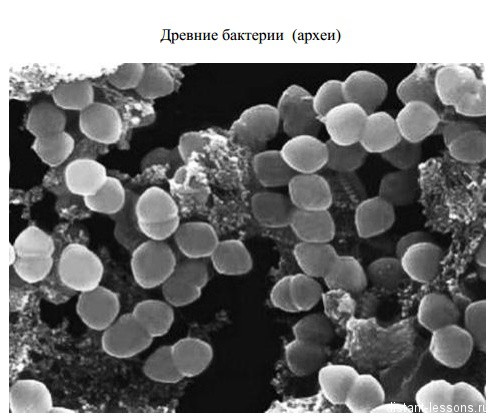

Архебактерии

или Археи — группа древних прокариотических микроорганизмов, выделяемых в отдельный домен

Ранее археи объединяли с бактериями в общую группу, называемую прокариоты , и они назывались архебактерии , однако сейчас такая классификация считается устаревшей : установлено, что археи имеют свою независимую эволюционную историю и характеризуются многими биохимическими особенностями, отличающими их от других форм жизни.

Название «Археи» произошло от периода Земли, в котором эти организмы были доминирующими — Архейской эры, но в школьном курсе чаще встречается название «Архебактерии».

Существуют 3 группы архебактерий:

1- метанобразующие -окисляют углекислый газ,

2 – галобактерии — это «экстремалы» — они выдерживают такие условия, как, например, концентрированные растворы соли (Мертвое море)

Они могут жить как за счет органических субстратов (гетеротрофные аэробы), так и за счет энергии Солнца, имея в своих мембранах светочувствительный пигмент –бактериородопсин (фотоавтотрофы).

3 – экстремальные термофилы — это, соответственно, температурные «экстремалы» — их среда жизни — термальные источники.

Температура около 100 °С для них не проблема

Они могут использовать для питания как органические соединения (аэробные гетеротрофы), так и неорганические соединения (аэробные и анаэробные хемотрофы)

У архебактерий есть черты, роднящие их с бактериями, но есть так же общие признаки с эукариотами:

Свойства только арбактерий

нет мембранных органелл

архебактерии содержат псевдомуреин

кольцевая ДНК — нуклеойд

в составе мембраны есть липиды

генетически отличаются от эукариот и бактерий

размер и форма клеток

форма клетки может быть квадратной

однослойная мембрана

некоторые похожие обменные процессы

Архебактерии используют значительно больше источников энергии,

чем эукариоты: начиная от обыкновенных органических соединений,

таких как сахара, и заканчивая аммиаком, ионами металлов

1) бесполое надвое

3) «половое» — коньюгация

не образуют спор

- именно архебактерии образовали запасы природного газа (в частности метана) на Земле

- у дивительно и то, что среди архебактерий нет паразитов и болезнетворных фор м, что заметно отличает их от бактерий.

Большой вклад в изучение строения, эволюции архебактерий внес академик РАН Б.В.Громов, профессор Санкт-Петербургского университета. Им был создан уникальный банк архебактерий. Филогенез, экология, систематика архебактерий были досконально изучены чл. – корр РАН Г.А. Заварзиным. В своих многочисленных экспедициях на Камчатку, другие экстремальные районы Земли, им были обнаружены и описаны многие виды и группы архей и эубактерий.

Источник

Классификация бактерий

В кружке юных биологов занимаемся третий год, и узнали много интересного. Целью работы кружка является наблюдение и изучение живой природы, изучение законов природы и знакомство воочию с разнообразным миром животных и растений, окружающих нас. В зимний период работа кружка ориентируется в основном на лабораторные исследования доступными в школьных условиях средствами.

В данной работе для исследований мы выбрали разнообразнейший мир бактерий. Наша тема называется «Изучение различных форм бактерий в условиях школьного кружка.

Актуальность нашей темы заключается в том, чтобы конкретизировать представление о бактериях, их значении и использовании. Бактерии в жизни человека имеют большое теоретическое и практическое значение. Эти организмы окружают человека всюду, но благодаря своим микроскопическим размерам не видны человеческому глазу и большинство людей имеют слабое представление об их жизни. В то же время бактерии имеют существенное влияние на нашу жизнь. Это влияние может быть как отрицательным, так и положительным.

Так, при скисании – виновниками бывают молочно-кислые бактерии, другие бактерии вызывают гниение мяса или плохой запах изо рта. В то же время при изготовлении кефира, йогурта и сората используются также специальные виды молочно-кислых бактерий. Бактерии служат пищей для многих видов микроорганизмов, которые в свою очередь питают более крупных животных (дафнии, циклопы и т.д.), и тем самым возникают экологические цепочки. Погибая, животное, подвергается гниению, то есть атакуется гнилостными бактериями, которые, размножаясь, становятся пищей других организмов и т.д. В процессе своей жизнедеятельности бактерии вырабатывают всевозможные химические вещества, несущие различное действие на окружающих. В своем разнообразии бактерии могут вырабатывать как вредные вещества, и даже яды (трупный яд), так и полезные.

Нам было интересно самим увидеть мир бактерий и воочию познакомиться с разнообразием живых организмов, постоянно окружающих нас. Кроме этого целью исследований было изучение способов разведения этих организмов и борьбы с вредными бактериями.

Бактерии – это микроскопические одноклеточные организмы, лишенные ядра. По форме делятся на кокки, бациллы, вибрионы, спириллы и др. Большинство питается отмершими остатками организмов, но встречаются паразиты, симбионты, хищники и автотрофы. Многие бактерии способны усваивать азот из воздуха, бактерии обеспечивают процесс брожения, в результате которого человек получает многие полезные продукты питания. Ряд бактерий вызывает тяжелые заболевания человека и животных.

Живая природа нашей планеты делится на 5 царств:

- Неклеточные (вирусы);

- Прокариоты или доядерные;

- Растения;

- Грибы;

- Животные.

Бактерии –самые древние обитатели нашей планеты – входят в царство прокариотов. Эти организмы имеют клеточное строение, но их наследственный материал не отделен от цитоплазмы оболочкой, то есть они лишены оформленного ядра. По размерам большинство из них значительно крупнее вирусов и во много раз меньше клеток одноклеточных животных и растений.

Царство прокариот на основе важных особенностей жизнедеятельности, и прежде всего обмена веществ, ученые подразделяют на три подцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии и Оксифотобактерии.

Изучением строения и особенностей жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука – микробиология.

Подцарство Настоящие бактерии

Настоящие бактерии очень древние и появились около 3 млрд лет назад. Бактерии микроскопически малы, но их скопления (колонии) нередко видимы невооруженным глазом. По форме и особенностям объединения клеток различают несколько групп настоящих бактерий: кокки, имеющие шарообразную форму; диплококки, состоящие из попарно сближенных кокков; стрептококки, образованные кокками, сближенными в виде цепочки; сарцины -–кокки, имеющие вид плотных пачек; стафилококки – скопления кокков в виде виноградной грозди; бациллы, или палочки, — вытянутые в длину бактерии; вибрионы – дугообразно изогнутые бактерии; спириллы –бактерии с вытянутой шпорообразно извитой формой и т.д.

По своей организации они отличаются от жгутиков и ресничек растений и животных. Некоторые бактерии перемещаются «реактивным» способом, выбрасывая слизь. Клеточная стенка прокариот построена очень своеобразно и включает соединения, не встречающиеся у эукариот – организмов, клетки которых содержат оформленное ядро (к ним относятся, например, растения и животные). Обычно она достаточно прочна. Ее основу составляет вещество, близкое к целлюлозе, или клетчатке, — сложному углеводу, образующему стенки растительных клеток. Клеточная стенка многих бактерий сверху покрыта слоем слизи. Цитоплазма окружена мембраной, отделяющей ее изнутри от клеточной стенки.

В цитоплазме мембран мало, и они представляют собой впячивания наружной цитоплазматической мембраны. Совсем нет органоидов, окруженных мембраной (митохондрии, пластиды и др.). Синтез белков осуществляется рибосомами, имеющими меньший размер, чем у эукариот. Все ферменты, обеспечивающие процессы жизнедеятельности, рассеяны в цитоплазме или прикреплены к внутренней поверхности цитоплазматической мембраны.

Обычно прокариоты размножаются делением надвое. Вначале клетка удлиняется, в ней постепенно образуется поперечная перегородка, а затем дочерние клетки расходятся или остаются связанными (у бактерий) в характерные группы – цепочки, пакеты и т.д.

В неблагоприятных условиях, например при повышении температуры или высушивании, многие бактерии образуют споры: часть цитоплазмы, содержащая наследственный материал, выделяется и покрывается толстой многослойной капсулой. Клетка как бы «высыхает» – процессы обмена веществ в ней прекращаются. Споры бактерий очень устойчивы; они могут сохранять жизнеспособность в сухом состоянии многие годы и выживать в организме больного человека несмотря на активное лечение антибиотиками. Споры бактерий распространяются ветром и другими путями. Попадая в благоприятные условия, спора преобразуется в активную бактериальную клетку.

Для получения энергии бактерии используют различные органические и неорганические соединения и солнечный свет. Большинство бактерий гетеротрофы (от греч. «гетеро» – разнородный и «трофос» – питаю), т.е. питаются готовыми органическими веществами – гниющими остатками организмов или паразитируют на других организмах, в том числе и на человеке. Некоторые колониальные бактерии, клетки которых соединены мостиками, образуют своеобразные нитчатые структуры в виде ловчих сетей. Передвигаясь, такая колония захватывает мелкие живые организмы (бактерий, простейших и пр.), обволакивает их и переваривает.

Автотрофных бактерий (от греч. «авто» – сам и «трофос» – питаю) немного. Часть из них способна к хемосинтезу – синтезу органических веществ, образующих их тело, из неорганических за счет энергии окисления неорганических соединений. Некоторые прокариоты образуют органические молекулы из неорганических в процессе фотосинтеза за счет энергии солнечного света.

По отношению к кислороду бактерии делятся на аэробов (существующих только в кислородной среде) и анаэробов (существующих в бескислородной среде). Кроме того, известны группы бактерий, живущих как в кислородной, так и в бескислородной среде.

В природе бактерии распространены чрезвычайно широко. Они населяют почву, выполняя роль разрушителей органического вещества – остатков погибших животных и растений. Преобразуя органические молекулы в неорганические, бактерии тем самым очищают поверхность планеты от гниющих остатков и возвращают химические элементов в биологический круговорот.

И в жизни человека роль бактерий огромна. Так, получение многих пищевых и технических продуктов невозможно без участия различных бродильных бактерий. В результате жизнедеятельности бактерий получают простоквашу, кефир, сыр, кумыс, сорат, а также ферменты, спирты, лимонную кислоту. Процессы квашения пищевых продуктов тоже связаны с бактериальной активностью.

Встречаются бактерии – симбионты (от лат. «сим» – вместе, «биос» – жизнь), которые живут в организмах растений и животных, принося им определенную пользу. Например, клубеньковые бактерии, поселяющиеся в корешках некоторых растений, способны усваивать газообразный азот из почвенного воздуха и таким образом снабжают эти растения азотом, необходимым для их жизнедеятельности. Отмирая, растения обогащают почву соединениями азота, что было бы невозможно без участия таких бактерий.

Известны хищные бактерии, поедающие представителей других видов прокариот.

Велика и отрицательная роль бактерий. Различные виды бактерий вызывают порчу пищевых продуктов, выделяя в них продукты своего обмена, ядовитые для человека. Наиболее опасны патогенные (от греч. «патос» – болезнь и «генезис» – происхождение) бактерии – источник различных заболеваний человека и животных, таких, как воспаление легких, туберкулез, аппендицит, сальмонеллез, чума, холера и др. Поражают бактерии и растения.

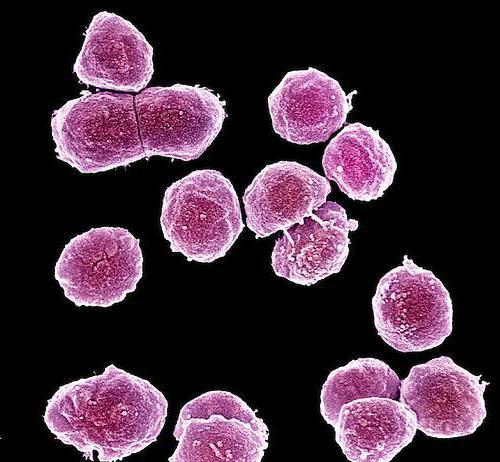

Подцарство архебактерий

Архебактерии (от греч. «архиос» – древнейший) – возможно, древнейшие из ныне живущих прокариот, а следаовательно, и из всех других живых организмов; они появились на нашей планете более 3 млрд лет назад.

Всего описано свыше 40 видов архебактерий, разнообразных по типу обмена веществ, физиологическим и экологическим особенностям.

Среди архебактерий наиболее известны метанообразующие бактерии, которые в результате обмена веществ выделяют горючий газ метан. Весь метан на Земле (5-108 т ежегодно) образует только эта группа прокариот. Обитают метанообразующие архебактерии в строго анаэробных условиях: в затопляемых почвах, болотах, иле водоемов, очистных сооружениях, рубце жвачных.

К архебактериям относятся некоторые серобактерии, которые окисляют серу и ее неорганические соединения с образованием серной кислоты и благодаря этому могут быть причиной разрушения каменных и бетонных сооружений, коррозии металлов и др. Они способны накапливать в клетках серу, и с их деятельностью связано образование месторождений серы. Архебактерии активно участвуют к круговороте серы в природе.

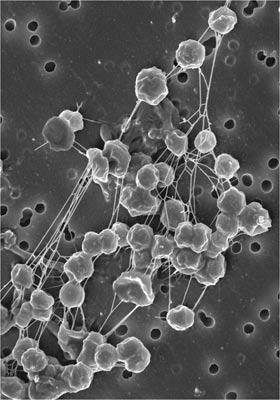

Подцарство оксифотобактерии

Подцарство включает несколько групп бактерий, в частности отдел цианобактерий, нередко называемых синезелеными водорослями. Они очень широко распространены по всему миру. Считается, что существует приблизительно 2 тыс. видов цианобактерий. Это древние организмы, возникшие около 3 млрд лет назад. Предполагается, что изменения в составе древней атмосферы Земли и обогащение ее кислородом связаны с фотосинтетической активностью цианобактерий.

Клетки цианобактерий, по форме округлые, эллиптические, цилиндрические, бочонковидные или иные, могут оставаться одиночными, объединяться в колонии образовать многоклеточные нити. Часто они выделяют слизь в виде толстого чехла, окруженного у некоторых форм плотной оболочкой. У некоторых видов нити ветвятся и местами образуют многорядные слоевища. Нитчатые формы цианобактерий, помимо обычных клеток, способны усваивать азот атмосферного воздуха, переводя его в состав различных растворимых неорганических веществ. Эти клетки снабжают соединениями азота прочие клетки нити. Жгутиковые цианобактерии, в отличие от настоящих бактерий, никогда не имеют. Размножаются цианобактерии обычно путем деления клетки надвое, полового процесса у них нет.

Большинство цианобактерий, будучи автотрофными организмами, могут синтезировать все вещества клетки за счет энергии света. Однако они способны и к смешанному типу питания. Часто вступают в симбиоз с другими организмами, например с грибами.

Большинство видов населяют пресноводные бассейны, немногие живут в морях. Цианобактерии часто вызывают «цветение» воды в прудах, что отрицательно сказывается на жизни обитателей водоема. На суше цианобактерии живут в почве, образуют характерные зеленые налеты на камнях и коре деревьев.

В тропиках искусственно разводят виды рода анабена на рисовых полях для обогащения почвы соединениями азота. Некоторые цианобактерии в странах Востока используют в пищу.

Источник