Подсчет запасов способом параллельных сечений

Метод параллельных сечений наиболее распространен при подсчете запасов рудных месторождений, так как большей частью они отличаются весьма изменчивой морфологией и очень неравномерным распределением оруденения. При этом способе тело полезного ископаемого разбивается на ряд блоков, расположенных между параллельными линиями разведочной сети.

В зависимости от применявшейся сети геологоразведочных или эксплуатационно-разведочных работ сечения могут быть вертикальными или горизонтальными. Например, если месторождение разведывалось, профилями вертикальных или наклонных скважин, подсчет методов вертикальных сечений обеспечивает наиболее полное и непосредственное использование всех полученных при бурении данных. Для применения в данном случае метода горизонтальных сечений необходимо усреднять данные бурения и проектировать их в виде отдельных точек на плоскости сечения, что усложняет подсчет и неизбежно снижает его достоверность. Наоборот, при наличии ряда этажей горных выработок с подземными горизонтальными скважинами целесообразней подсчет вести горизонтальными сечениями.

Огромным достоинством метода параллельных сечений является то обстоятельство, что он позволяет четко отразить геологические особенности месторождения: морфологию тел полезных ископаемых, распределение отдельных типов и сортов руд, характер изменения минерализации по падению, простиранию и мощности. Этот метод дает возможность подсчитывать запасы при крайне сложных контурах залежей, наличии перемежающихся рудных и безрудных прослоев.

По каждому сечению определяется площадь рудного тела (разбивкой на отдельные фигуры или планиметром). В зависимости от формы и относительных размеров площадей в соседних сечениях объемы блоков вычисляются по формулам пирамиды, усеченной пирамиды, конуса, клина и т.д. Средние содержания полезных компонентов по сечениям определяются как средневзвешенные по рудным интервалам отдельных выработок (прим.ред. — кроме того, стоит также учитывать расстояния между выработками в сечении. При неравномерной сети скважины (или иные выработки), пробуренные с меньшим интервалом между собой будут искажать ситуацию по сечению в целом), а среднее содержание по блоку — как средневзвешенное по рудным площадям в сечениях. Последние не всегда строго параллельны друг другу и при больших отклонениях необходимо вносить соответствующие поправки в определяемые рудные площади и объемы блоков.

В отношении размеров подсчетных блоков следует руководствоваться приведенными выше данными. Большей частью блоки выделяются между двумя профилями, но при густой сети разведочных выработок в ряде случаев возможно включение в блок нескольких сечений.

При большой протяженности тел полезных ископаемых по падению блоки, образуемые двумя сечениями, оказываются чрезмерно крупными и их целесообразно разбить на несколько самостоятельных блоков, особенно в тех случаях, когда выявляются изменения по вертикали в характере распределения полезного ископаемого или в его морфологии (прим.ред. — на практике, размер подсчетных блоков определяется масштабами годовой производительность горного предприятия, а так же способо отработки).

Чрезмерно большие блоки были выделены на [Bad link] , где подсчет велся вертикальными параллельными сечениями, которые вскрывали [Bad link] от поверхности до дна карьера. В отдельных блоках оказались очень большие запасы. При этом качество руд в приповерхностной зоне и на глубине существенно отличалось. Блоки, образованные двумя вертикальными сечениями, целесообразно было разделить горизонтальными плоскостями на несколько более мелких блоков.

Применяемый для подсчета запасов россыпей так называемый [Bad link] при опоре блоков на две разведочные линии практически не отличается от метода вертикальных параллельных сечений, используемого по коренным месторождениям.

Источник

СПОСОБ РАЗРЕЗОВ

Подсчет запасов с изображением подсчетных площадей в разрезах является способом, наиболее полно учитывающим геологические особенности тел полезных ископаемых. Это обстоятельство особенно важно при подсчетах запасов полезных ископаемых тех месторождений, которые обладают изменчивыми и сложными формами. Поэтому способ разрезов распространен в практике подсчетов запасов руд многих металлических и неметаллических полезных ископаемых; в меньшей степени он применяется для подсчета запасов горючих сланцев, углей и других полезных ископаемых, представленных месторождениями простых пластовых форм.

Сущность способа состоит в том, что тело полезного ископаемого разбивается на блоки, ограниченные геологическими разрезами, построенными по соответствующим разведочным пересечениям. В зависимости от ориентировки разведочных пересечений, образующих разрезы первого порядка, различаются две разновидности способа подсчета: 1) способ вертикальных разрезов и 2) способ горизонтальный разрезов. Первый типичен для мощных залежей вытянутых или изометричных форм, разведанных вертикальными или наклонными буровыми скважинами при небольшом участии горных разведочных выработок — шурфов, дудок и т. п. Второй способ обычно применяется при разведке месторождения горными и горно-буровыми системами с преобладающими горизонтальными разведочными пересечениями из подземных горных выработок; он характерен для крутопадающих более или менее мощных тел полезных ископаемых, а также для штокообразных месторождений. В связи с тем что месторождения отрабатываются горизонт за горизонтом по определенным этажам или уступам, способ подсчета запасов горизонтальными разрезами наиболее удобен для проектирования рудников.

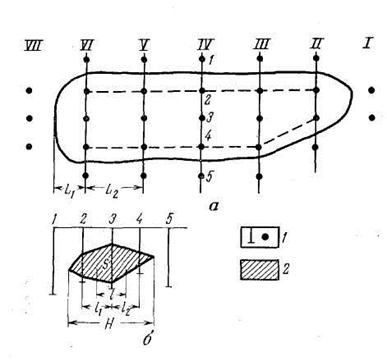

При расчленении тела подсчетными разрезами на блоки каждый из них ограничивается двумя практически параллельными разрезами, за исключением двух крайних блоков — правого и левого при вертикальных разрезах или верхнего и нижнего при горизонтальных разрезах. Эти последние блоки опираются лишь одной стороной на разведочный разрез, с остальных сторон ограничиваются зкстраполяционными поверхностями по геологическим или иным, соображениям (рис. 141).

Рис. 141. Схема расположения подсчетных блоков при подсчете запасов руд способом разрезов.

а — план; в — разрез по линии IV

1— разведочные выработки; 2 — площадь сечения рудного тела

Подсчет способом разрезов распадается на два этапа. Сначала подсчитываются так называемые линейные запасы (q) в пределах условных пластин, соответствующих по площадям каждому разведочному разрезу толщиной 1 м; затем путем усреднения данных по разрезам, ограничивающим блоки, находятся значения подсчетных параметров для каждого блока.

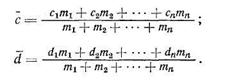

Чтобы подсчитать линейные запасы в разрезе, определяются среднее содержание полезного компонента (с) и средняя объемная масса полезного ископаемого (d) по разведочным пересечениям в этом разрезе путем вычислений способом среднего взвешенного:

Линейные запасы полезного ископаемого и полезного компонента, в нем заключенного, находятся из выражений

|

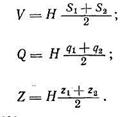

где S — площадь сечения тела полезного ископаемого в разрезе. Объем и запас полезного ископаемого между двумя параллельными сечениями находятся как произведение полусуммы площадей пластин и запасов, заключенных в обеих пластинах, ограничивающих блок, на расстояние между ними (H):

|

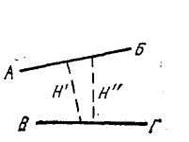

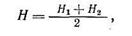

Если разрезы на разведанном объекте не параллельны, а сходятся под небольшим углом (не более 10°), то расстояние между разрезами можно принимать как среднюю величину

где H1 и H2 — перпендикуляры, опущенные из середины каждого разреза на противоположный разрез (рис. 142).

| Рис. 142. Схема определения среднего расстояния между непараллельными разрезами |

Объемы и запасы полезного ископаемого в крайних блоках вычисляются на основе ограниченной экстраполяции, обычно на половине расстояния между последними разрезами — пересекшим и не пересекшим залежь полезного ископаемого.

|

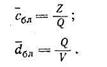

Среднее содержание полезного компонента и средняя объемная масса в блоке между разрезами вычисляются как отношения величин:

Приведенные формулы применимы только при параллельных разрезах или при их расположении под небольшим углом друг к другу, а также, если разница в площадях сечений соседних разрезов не превышает 40%. В случаях же непараллельных сечений и резко различных площадей сечений тела в соседних разрезах вычисления объемов и запасов полезного ископаемого могут выполняться с применением других математических выражений, соответствующих особенностям тех или других геометрических форм подсчетных блоков — пирамид, цилиндров, конусов.

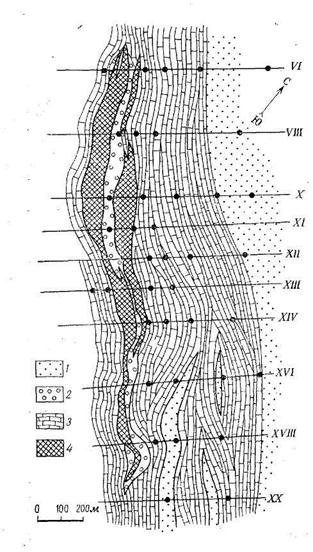

Пример применения способа вертикальных разрезов (по В. М. Крейтеру).Белорецкое железорудное месторождение залегает среди отложений эффузивно-осадочного комплекса, относимых к девону. Девонские отложения вместе с подстилающими их свитами ордовик-силурийских оса-дочно-метаморфических пород собраны в складки и прорваны герцинскими интрузиями. Рудоносная скарновая зона, согласная с элементами залегания вмещающей свиты, приурочена к горизонту мраморизованных известняков с прослоями роговиков. Наибольшая концентрация магнетита наблюдается в ее висячем и лежачем боках, где и выделяются два рудных тела, разделенных прослоем безрудных скарнов (рис. 143).

|

Рис. 143. Геологический планБелорецкого железорудного месторождения.

1 — песчаники и роговики; 2 — скарны; 3 — мраморизованные известняки; 4 — магнетитовые руды

Рудные тела имеют форму уплощенных линз размерами по простиранию 1360 и 1040 м, по падению 510 и 300 м при средних мощностях 20 и 22 м. Руды характеризуются средним содержанием железа валового 33,9%, серы 0,23%, кремнезема 26,5%, глинозема 2,75%. Они удовлетворительно обогащаются на магнитных сепараторах (извлечение 81%) и хорошо агломерируются. Суммарные запасы руд около 120 млн. т.

Разведка месторождения производилась в две стадии: в стадию предварительной разведки рудные тела были вскрыты с поверхности серией канав, пройденных через 40 м друг от друга, и пересечены на глубине единичными скважинами. Детальная разведка месторождения осуществлялась при помощи скважин колонкового бурения глубиной до 450 м. Скважины проходились с наклоном и пересекали рудные тела на расстояниях от 40 до 240 м друг от друга, образуя серию вертикальных разрезов. Расстояние между разрезами в среднем около 200 м.

Опробование рудных тел проводилось бороздовым способом в разведочных канавах секциями по 2 м длиной при сечении борозды 10×5 см, а в скважинах отбирался материал из керна по трехметровым интервалам.

Подсчет запасов железной руды выполнен способом вертикальных параллельных сечений. Минимальное содержание железа в руде для подсчета принято 25%, отдельно подсчитаны забалансовые запасы руд с содержанием железа 20—25%. Некондиционные прослои руд и пустых пород мощностью до 2 м включались в подсчет балансовых запасов, если среднее содержание по разведочному пересечению при этом вместе с прослоями не было ниже 25%. Минимальная промышленная мощность руды установлена была в 2 м. Подсчет запасов произведен на основании 1350 рядовых и 65 групповых химических анализов.

Измерение площадей выполнялось.планиметром. Объемная масса на основании 506 определений была установлена дифференцированно в зависимости от содержания железа в руде. Среднее содержание металла по скважинам определялось как среднее взвешенное на общие длины рудных интервалов по каждому разведочному пересечению. Оконтуривание подсчетных блоков и присвоение им той или другой категории выполнялось исходя из следующих положений. Запасы категории В выделялись в достаточно надежном контуре между разведочными пересечениями, фиксирующими непрерывность рудного тела. Для категории С1 допускалось проведение менее надежных контуров между скважинами, отстоящими далеко друг от друга, а также контуров, полученных путем интерполяции данных между рудной и нерудной скважиной, как правило, на половину расстояния между ними и путем экстраполяции за пределы крайнего разведочного пересечения на 100 м. Запасы категории С2 примыкают к блокам запасов категории С1 ниже по падению рудных тел с экстраполяцией их в этом направлении до 200 м. Среднее содержание металла в блоках категории С2 принималось таким же, как и содержание в смежных блоках категории С2. Общий контур рудных залежей отстраивался из расчета плавного выклинивания рудных тел.

Пример применения способа горизонтальных разрезов (по А. П. Прокофьеву). Оловорудное штокверковое месторождение находится в центральной части массива гранодиорит-порфиров. Рудные минералы приурочены к сети разноориентированных мелких прожилков, линзочек и друз и ассоциируют с кварцем. Мощность прожилков не превосходит обычно 1—2 см при нескольких десятках сантиметров по длине. Промышленные руды слагают массивное несколько уплощенное тело, обнажающееся на водоразделе и по склону на значительной площади. Штокверк не имеет четких геологических границ и поэтому его условные контуры проведены в связи с подсчетом запасов руд на основании данных систематического опробования как поверхностных, так и подземных разведочных выработок.

Месторождение разведано с поверхности сетью канав и мелких шурфов при средней плотности 150 м 2 на один пункт опробования. На глубину разведка велась горизонтальными подземными выработками из штолен, задаваемых по склону водораздела на горизонтах (снизу вверх) 502; 540 и 577 м (рис. 144).

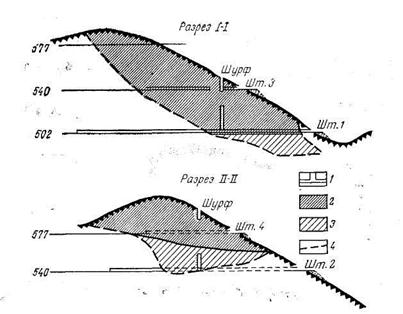

Рис. 144. Разрезы штокверкового оловорудного месторождения по линиям 1—1 и II—П.

1 — горные разведочные выработки; 2 — запасы категории С1 3 — запасы категории С2; 4 — общий контур промышленных руд

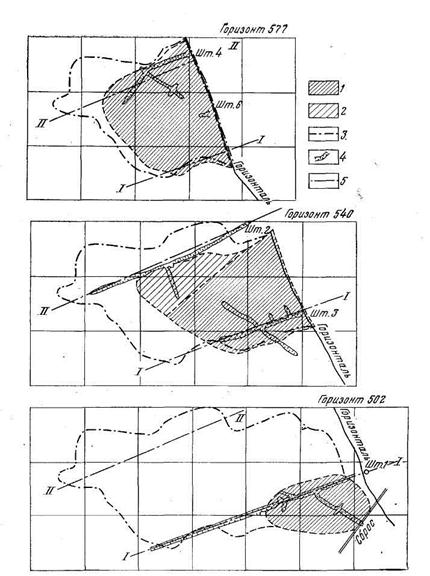

В соответствии с системой разведки месторождения при помощи горизонтальных сечений горными выработками производился подсчет запасов руд и металла по способу горизонтальных разрезов. На каждом из трех разведочных горизонтов и по поверхности проведены контуры рудного штокверка по результатам опробования разведочных выработок (рис. 145).

Эти контуры оказались существенно различными на разных горизонтах. Площади сечений штокверка отличаются друг от друга в 1,5—2 раза по размерам и смещены одна относительно другой ввиду склонения рудного тела. Таким образом, общая форма рудного тела представляет собой подобие сильно наклонной призмы, которая и была рассечена горизонтальными разрезами на три части: от поверхности до горизонта 577 м, от горизонта 577 м до горизонта 540 м и от этого горизонта до самого нижнего разведочного горизонта 502 м.

Рис. 145. Схема подсчета запасов штокверкового оловорудного месторождения способом горизонтальных разрезов.

1 — запасы категории С,; 2 — запасы категории С2; 3 — контур рудного штокверка на поверхности; 4 — горные разведочные выработки; 5 — линии вертикальных разрезов (см. рис. 144)

Ниже горизонта 502 м, на котором вскрыта наименьшая площадь выклинивающегося с глубиной рудного тела, подвешен четвертый экстраполированный блок на небольшую глубину — на половину расстояния между разведочными горизонтами.

В итоге описанных построений для подсчета запасов образованы четыре подсчетных блока. Каждый из трех блоков заключен между разведочными горизонтами, по которым определены средние содержания олова по данным обоих горизонтов, ограничивающих блок. Объемы рудного тела между горизонтами подземных горных выработок вычислены по формуле призмы. Объем тела между поверхностью и горизонтом 577 м вычислен по формуле цилиндра, за основание которого принята площадь сечения штокверка на горизонте, а за высоту — среднее расстояние от этого горизонта до поверхности. Также по формуле цилиндра вычислен объем самого нижнего блока, для которого основанием послужила площадь рудного тела на горизонте 502 м.

Запасы трех верхних блоков по степени их разведанности отнесены к категории C1 Запасы самого нижнего экстраполированного блока квалифицированы по категории С2.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник