Метод эксплуатационных блоков

Метод, эксплуатационных блоков является одним из наиболее распространенных методов подсчета запасов жильных и пластовых месторождений, когда разведка производится, в основном, горными выработками, с одновременной нарезкой блоков для их отработки. Под блоками в данном случае принято понимать отдельные части рудных тел, оконтуренные с четырех или менее сторон штреками и восстающими. Запасы подсчитываются для каждого оконтуренного блока отдельно по следующей схеме.

Определяется средняя мощность M и среднее содержание промышленно-ценного компонента С по каждой из выработок, оконтуривающих блок с двух, трех, четырех сторон:

Эти средние показатели распространяются на весь разведанный или подготовленный к добыче блок.

Средняя мощность блока М0 вычисляется по формуле:

где S — площадь блока;

M0 — средняя мощность в пределах блока;

d0 — средний объемный вес руды блока.

Запас металла P определяется по формуле:

(значение C0 см. выше).

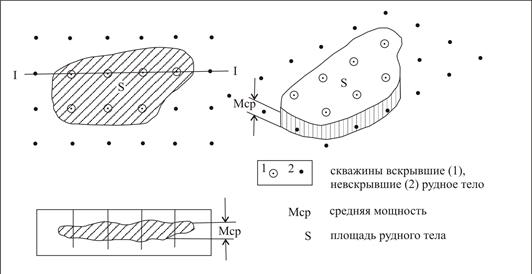

Если C0 выражено в процентах, то результат делится на 100. Подсчет M0, C0 и P производится по формулярам, приведенным в табл. 30 и 31. Основным исходным документом, по которому ведется подсчет, является план опробования блока. Места взятия проб наносятся на горизонтальные проекции блоков при пологом падении, или на вертикальные проекции при крутом падении рудных тел. Около мест взятия проб выписывают номера проб, мощности рудного тела и содержания компонента (рис. 210).

На основе цифр, приведенных в обоих формулярах, составляется сводная таблица, в которой приводятся следующие данные по каждому блоку: площадь в плоскости рудного тела, средняя нормальная мощность, объем руды, ее объемный вес, запас руды, среднее содержание металла и его количество. Площади блоков в плоскости рудного тела получаются пересчетом площадей их проекций; в случае вертикальных проекций площади делятся на секанс угла падения рудного тела, а в случае горизонтальных проекций — на косеканс угла падения.

Приведенная схема подсчета запасов способом эксплуатационных блоков применима в тех случаях, когда руда блока однотипна. При неоднотипной же руде схему видоизменяют в каждом случае в зависимости от геологической обстановки и степени изученности (разведанности, опробованности) блока. Например, когда в восстающем BD (рис. 211) устанавливается закономерное увеличение содержания промышленноценного компонента с глубиной, то блок ABDC разделяют средней линией EF на два блока. Если в восстающем невозможно установить границы между типами (сортами) руд верхней и нижней частей блока, то линию EF проводят на средине расстояния между первым и вторым горизонтами. Если же положение этой линии устанавливается геологической документацией восстающего, то она проводится на уровне, определенном непосредственным наблюдением.

Запасы блоков ABFE и EFDC подсчитывают по приведенной выше схеме, причем эти блоки рассматриваются как оконтуренные с двух сторон.

Способ эксплуатационных блоков не требует сложных графических построений и очень прост по своим вычислительным операциям. Подсчет запасов производится в пределах первичных горно-эксплуатационных участков (блоков) и результаты подсчета непосредственно используются для планирования эксплуатационных работ. При подсчете запасов этим методом различные сорта полезного ископаемого можно выделить в самостоятельные блоки.

Отмеченные положительные стороны этого метода объясняют его широкое применение.

Источник

Подсчет запасов методом эксплуатационных блоков.

Этот способ применяется при подсчете запасов жильных или маломощных пластовых месторождений, рудные тела которых в процессе подготовки к эксплуатации нарезаны горными выработками на эксплуатационные блоки. Блоками являются части рудного тела, оконтуренные и опробованные с четырех сторон: сверху и снизу – штреками, а по бокам – восстающими. Некоторые блоки могут быть оконтурены не полностью, и тогда в расчет принимаются только те их стороны, которые ограничены горными выработками. Подсчет запасов в пределах каждого блока производится по среднеарифметическому способу, а общие запасы определяются суммированием запасов всех блоков.

Запасы минерального сырья по каждому блоку определяются произведение площади блока на среднюю мощность по блоку и на среднюю величину объемной массы; запасы компонента – произведением запасов сырья на среднее содержание, вычисленное для блока.

Достоинства способа заключается в простоте графических построений и вычислительных операций, возможности выделения участков минерального сырья различного качества, а главное – в удобстве проектирования эксплуатационных работ. Недостатками являются ограниченные возможности его применения – только при условии нарезки рудных тел горными выработками; при этом мощность рудного тела, как правило, не должна превышать ширину выработок.

Источник

Подсчет запасов полезных ископаемых

Подсчет запасов – заключительная акция разведочных работ на месторождении.

Цели подсчета запасов:

1) определение количества полезного ископаемого с распределением его по типам и сортам руд, по категориям (А, В, С) запасов, по промышленному значению (балансовые и забалансовые);

2) определение качества полезного ископаемого, установление его технологических свойств;

3) анализ степени надежности подсчета запасов.

Все подсчитанные запасы полезных ископаемых представляются на рассмотрение и утверждение в ГКЗ или ТКЗ. При этом балансовые и забалансовые запасы подсчитываются и учитываются отдельно.

Кроме балансовых и забалансовых запасов выделяют:

Геологические запасы – запасы, подсчитанные в недрах Земли без учета потерь.

Эксплуатационные (промышленные) запасы – балансовые запасы, оставшиеся после вычета потерь в охранных целиках.

Извлекаемые запасы — это эксплуатационные запасы, оставшиеся после вычета эксплуатационных потерь, связанных с разубоживанием, несовершенством выбранной системы отработки, гидрогеологическими и другими условиями эксплуатации.

Исходные данные для подсчета запасов (методом блоков):

1) Площадь (месторождения, рудного тела, участка рудного тела), м 2 (S);

2) Средняя мощность тела полезного ископаемого, м (m);

3) объемная масса полезного ископаемого, т/м 3 (d);

4) среднее содержание полезного компонента, %, г/т (С).

Количество запасов (руды) полезного ископаемого вычисляется по формуле:

где V – объем блока, а d – объемная масса полезного ископаемого.

Количество запасов полезного компонента (металла) в руде определяется по формуле:

где P – запасы полезного компонента, а Ссред – среднее содержание полезного компонента в подсчитываемом объеме. В том случае, когда содержание полезного компонента выражено в процентах, используется формула:

Объем подсчетного блока вычисляется по формуле:

где S – площадь подсчетного блока, а M – его средняя мощность.

Если оконтуривание запасов произведено на горизонтальной проекции рудного тела, то объем его вычисляется как произведение площади проекции блока на его среднюю вертикальную мощность. Если оконтуривание произведено на про

дольной вертикальной проекции рудного тела, то объем его вычисляется как произведение площади проекции блока на его среднюю горизонтальную мощность.

Общие формулы для определения количества руды и количества металла выглядят следующим образом:

Площадь определяется на планах, разрезах, проекциях – планиметром, палеткой или по формулам простых геометрических фигур (треугольника, прямоугольника, трапеции и т. д.). Палетка представляет собой отрезок кальки, разбитой на квадраты с размером обычно 0,5 см. Такая палетка накладывается на геологический план, после чего подсчитывается количество квадратов, попавших на измеряемую площадь. Площадь подсчетного блока определяется по формуле:

где Sяч – площадь единичной ячейки (в масштабе), а K – количество ячеек. Sяч зависит от масштаба карты (плана). Например, если масштаб карты 1:1000, то в 1 см – 10 м, и Sяч = 25 м 2 .

Истинная площадь тел полезных ископаемых при наклонном их залегании всегда больше, чем ее проекция на горизонтальную или вертикальную плоскости. Она определяется по формулам:

где Sист – истинная площадь рудного тела; Sгор – площадь рудного тела на горизонтальной проекции; Sверт – площадь рудного тела на вертикальной проекции; α – угол падения рудного тела.

Оконтуривание промышленного контура производится на горизонтальной проекции, если угол падения меньше 45º, и на вертикальной проекции, если этот угол больше 45º.

Это отчетливо видно на разрезах. При горизонтальном залегании рудное тело проектируется на горизонтальную плоскость без изменений; при наклонном залегании проекция рудного тела на горизонтальную и вертикальную плоскости будет всегда меньше истинных размеров рудного тела.

При подсчете запасов используют истинную мощность рудного тела. Так же, как и площадь, она связана с горизонтальной мощностью через угол падения рудного тела и определяется по формуле:

Средняя мощность определяется способом среднего арифметического по формуле:

где m1, m2…mn — значения мощности по отдельным горным выработкам или скважинам; n – количество выработок или скважин.

Среднее содержание полезного компонента определяется двумя способами:

1) методом расчета среднего арифметического (так же, как и мощность):

2) методом среднего взвешенного:

где C1, С2, Сn – содержание полезного компонента в каждой пробе;

Объемный вес (d) устанавливается по результатам технического опробования и рассчитывается методом среднего арифметического.

Методы подсчета запасов

Известно около 20 способов подсчета запасов, но в практике геологоразведочных работ используются, как правило, всего три способа: метод среднего арифметического, метод блоков и метод разрезов.

Метод среднего арифметического – в настоящее время используется крайне редко для подсчета запасов на месторождениях простого строения с горизонтальным залеганием тел полезных ископаемых, имеющих плитообразную форму и равномерное распределение полезных компонентов, разведанных относительно редкой сетью разведочных выработок. К ним относят месторождения угля, глин, песков, некоторые месторождения железа, алюминия и др. (первая группа сложности строения).

На месторождениях этого типа проводится, как правило, лишь внешний промышленный контур тел полезных ископаемых. При этом контуры тела сглаживаются путем превращения его в равновеликую по мощности плиту.

Средняя мощность и среднее содержание рассчитывается в целом по месторождению методом среднего арифметического с учетом всех кондиционных разведочных выработок по формулам:

где С1, С2, …, Сn – среденее содержание полезного компонента по разведочным выработкам; m1, m2, …, mn – значения мощности по разведочным выработкам; n – количество разведочных выработок. Среднее содержание полезного компонента по каждой разведочной выработке рассчитывается как среднее взвешенное на длину проб:

где С1, С2, …, Сn – содержание полезного компонента в каждой пробе;

Объемная масса (d) рассчитывается по ограниченному числу проб (20-30) также методом среднего арифметического. Запасы полезного ископаемого подсчитываются сразу по всему месторождению.

Преимущества данного способа: простота подсчета и быстрота.

Недостаток: невозможность выделения запасов по промышленным сортам.

Метод геологических блоков

Сущность метода состоит в том, что площадь месторождения разбивается на отдельные участки (блоки), в пределах каждого из которых основные параметры полезного ископаемого остаются постоянными, т. е. в отдельно взятом блоке должны быть одинаковыми или близкими по значению: мощность, содержание полезного компонента, густота разведочной сети, коэффициент вскрыши и т.п.

Месторождение в целом в этом случае представляет собой ряд сомкнутых пластин (блоков). В пределах каждого геологического блока основные исходные данные для подсчета запасов определяются средним арифметическим или средним взвешенным способами. Подсчет запасов по каждому блоку производится отдельно. Общие запасы по месторождению подсчитываются суммированием запасов по всем блокам отдельно по каждой категории A, B, C1 и С2.

Среднее содержание в целом по месторождению устанавливается обратным расчетом по формуле:

Выделение блоков на практике производится чаще всего по промышленным сортам и минеральным типам руд и по степени разведанности различных участков месторождения. При подсчете запасов этим способом используется специальный формуляр в виде таблицы.

| № блока | Категория запасов | Площадь блока, м 2 | Средняя мощность рудных тел по блоку, м | Объем блока, м 3 | Объемный вес, т/м 3 | Запасы руды, т. | Среднее содержание полезного компонента в блоке, % | Запасы металла, т |

| В | 2,5 | |||||||

| С1 | 2,5 |

1) позволяет выделять типы и сорта руд (подсчитывать запасы по типам и сортам руд);

2) простота подсчета и соответствующих графических построений.

Недостатки метода – подсчетные блоки часто не соответствуют по размерам эксплуатационным блокам, поэтому при эксплуатации месторождения приходится перестраивать подсчетные блоки и пересчитывать запасы.

Разновидностью метода геологических блоков является метод эксплуатационных блоков. О нем говорят в тех случаях, когда разведочные горные выработки впоследствии, при отработке месторождения, становятся эксплуатационными.

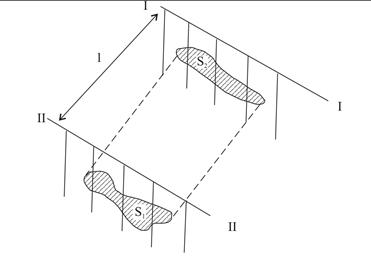

Метод геологических разрезов

Метод применяется при разведке месторождений, которые характеризуются изменчивыми мощностью и содержанием полезных компонентов. Сущность метода состоит в том, что тело полезного ископаемого разбивается на блоки, ограниченные разрезами (параллельными или нет), построенными по профилям разведочных выработок. Каждый блок, за исключением двух крайних, ограничен с двух сторон разрезами. Различают две разновидности метода:

1)вертикальных разрезов – используется при разведке месторождений, представленных рудными телами вытянутой, преимущественно плитовидной формы, разведанных скважинами при подчиненном участии горных выработок;

2) горизонтальных разрезов – используется при разведке месторождений, представленных штоко- и трубообразными телами, разведанными горными выработками при подчиненном участии скважин.

Среднее содержание в каждой разведочной выработке рассчитывается как среднее взвешенное на длину проб:

где С1, С2, …, Сn – содержание полезного компонента в каждой пробе;

Среднее содержание по разрезу (рассчитывается как среднее взвешенное на мощность рудного тела:

где С1, С2, …, Сn – содержание полезного компонента в каждой выработке;

M1, M2, …, Mn – мощность рудного тела в разведочной выработке.

Среднее содержание по блоку рассчитывается как среднее взвешенное на площадь рудного тела по разрезам по формуле:

Площадь сечений рудного тела определяется на разрезах палеткой или методом простых геометрических фигур, на которые разбивается рудное тело. При вычислении площади палетки учитывается, что разрезы часто имеют разные вертикальный и горизонтальный масштабы.

Объем блока рассчитывается по формулам:

1)

2)

где L – расстояние между разрезами. Вторая формула применяется в тех случаях, когда площади отличаются друг от друга на 40 % и более.

Запасы руды и металла подсчитывают по общепринятым формулам:

1) простота и точность подсчета запасов;

2) возможность применения при практически любой форме тел полезного ископаемого (хотя чаще всего его используют при изометричной и линейной формах рудных тел).

Результаты подсчета запасов записываются в специальный табличный формуляр:

| № блока | № раз-реза | Категория запасов | Площадь блока S, м 2 | Расстояние между разв. линиями L, м | Объем блока V, м 3 | Объемная масса d, т/м 3 | Запасы руды Q, т. | Среднее содержание полезн. к-та в блоке С, % | Запасы металла P, т |

| 1, 2 | С1 | 2,5 |

Достоверность подсчета запасов

Достоверность подсчета запасов зависит от:

1) изменчивости формы рудных тел и содержания полезного ископаемого. Чем сложнее месторождение, т.е., чем изменчивее мощность тел полезного ископаемого и содержание полезного компонента, тем больше расхождение между подсчитанными и действительными запасами.

2) детальности изучения месторождения. Чем гуще разведочная сеть, тем меньше будет погрешность в подсчете запасов. Она складывается из погрешностей определения площади рудных тел, их мощности, среднего содержания полезных компонентов, объемной массы и др.

Различают две группы ошибок при определении запасов: технические и геологические. Технические ошибки неизбежны, однако их влияние на достоверность запасов невелика. Сюда относятся ошибки замеров мощности, ошибки опробования, ошибки анализов, замеров расстояний и т.п. Геологические ошибки обусловлены тем, что при интерполяции и экстраполяции (при оконтуривании) допускается постепенное изменение формы тел и качества полезного ископаемого. Однако оруденение может быть и прерывистым, т.е. рудное тело может выклиниваться не плавно, а резко, и т. п.

Геологическая ошибка может быть систематической, когда, например, упрощается форма рудного тела при интерполяции (например, при неучете складчатой формы рудного тела и др.).

| | | следующая лекция ==> | |

| Классификация по конструктивным характеристикам. | | | Личностные факторы |

Дата добавления: 2015-06-17 ; просмотров: 8745 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник