- Подлежащее

- Урок 13. Русский язык 8 класс ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Подлежащее»

- Способы выражения подлежащего

- Таблица

- Выражение подлежащего в простом предложении

- Выражение подлежащего инфинитивом

- Выражение подлежащего словосочетанием

- Подлежащее выражено фразеологизмом

- Видеоурок «Подлежащее и способы его выражения (8 класс)»

Подлежащее

Урок 13. Русский язык 8 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Подлежащее»

Сегодня на уроке нам предстоит поработать исследователями. Мы изучим, что такое подлежащее и каковы способы его выражения.

Слова и словосочетания, которые входят в состав предложения и выполняют в нем определенную синтаксическую и смысловую роль, называют членами предложения.

Те слова, которые составляют грамматическую основу предложения, называются главными членами предложения. В двусоставном предложении это подлежащее и сказуемое.

Роль членов предложения выполняют самостоятельные части речи. Это существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глаголы, наречия.

Запомни: служебные части речи – союзы, предлоги, частицы – членами предложения не бывают.

— А, тогда понятно! Подлежащее — главный член предложения. Да, я еще помню, что оно отвечает на вопросы кто? что?

— Да, верно. Но это еще не все. Подлежащее – это главный член предложения, слово или сочетание слов, которое обозначает тот предмет, про действие, состояние, качество или особенности которого сообщается в сказуемом. Значит, это главный член предложения, который не зависит от других членов предложения.

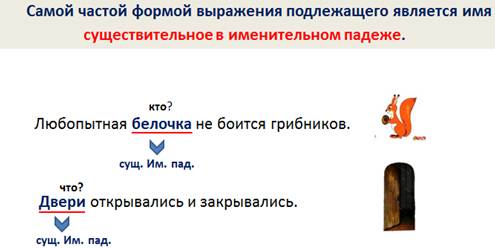

Самой частой формой выражения подлежащего является имя существительное в именительном падеже.

Любопытная белочка не боится грибников. Кто? Белочка. Существительное в именительном падеже.

Двери открывались и закрывались. Что? Двери. Существительное в именительном падеже.

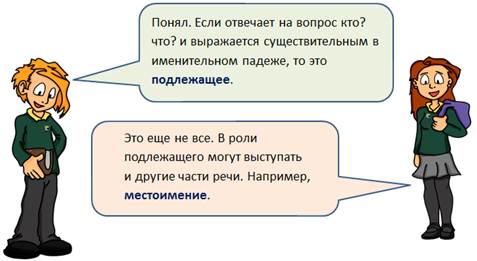

— Понял. Если отвечает на вопрос кто? что? и выражается существительным в именительном падеже, то это подлежащее.

— Это еще не все. В роли подлежащего могут выступать и другие части речи. Например, местоимение.

Они очень дружили. Кто? Они. Личное местоимение.

В кухню кто-то вошел. Кто? Кто-то. Неопределенное местоимение.

Кто, тебе, молодец, коня оседлал боевого? Кто? Подлежащее выражено вопросительным местоимением.

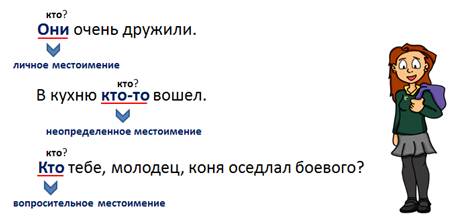

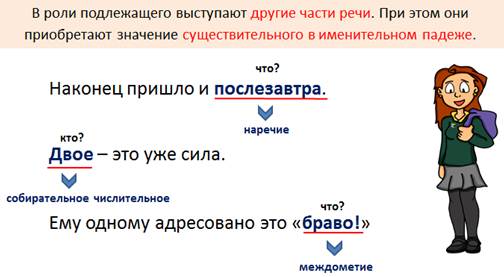

Немного реже в роли подлежащего выступают другие части речи. При этом они приобретают значение существительного в именительном падеже.

Благородное разумно. Что? Благородное. Прилагательное в именительном падеже.

Наконец пришло и послезавтра. Что? Послезавтра. Подлежащее выражено наречием.

Двое – это уже сила. Кто? Двое. Подлежащее выражено собирательным числительным.

Ему одному адресовано это «браво!» Что? Браво. Подлежащее выражено междометием.

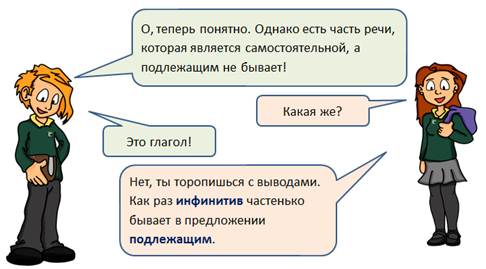

— О, теперь понятно. Однако есть часть речи, которая является самостоятельной, а подлежащим не бывает!

— Нет, ты торопишься с выводами. Как раз инфинитив частенько бывает в предложении подлежащим.

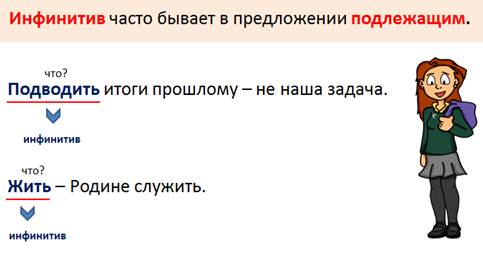

Подводить итоги прошлому – не наша задача. Что? Подводить. Подлежащее выражено инфинитивом.

Жить – Родине служить. Что? Жить. Снова инфинитив.

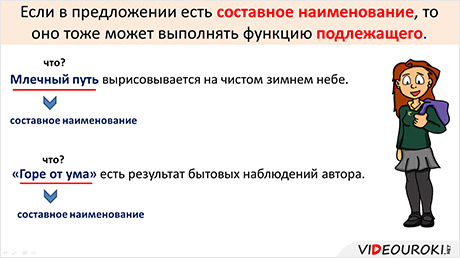

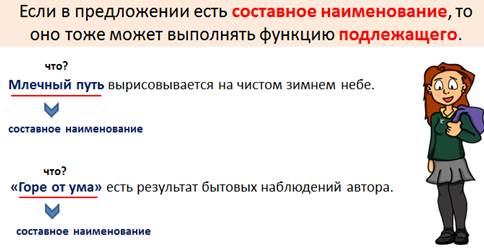

Если в предложении есть составное наименование, то оно тоже может выполнять функцию подлежащего.

Млечный путь вырисовывается ясно на чистом зимнем небе. Что? Млечный путь. Это составное наименование.

«Горе от ума» есть результат бытовых наблюдений и известного строя мыслей автора. Что? «Горе от ума». Это составное наименование.

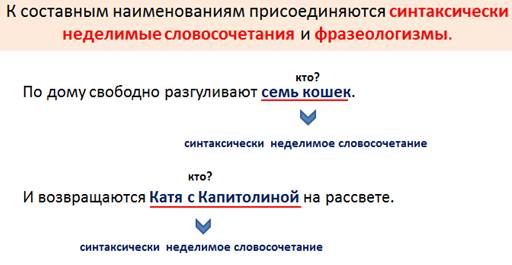

К составным наименованиям присоединяются синтаксически неделимые словосочетания и фразеологизмы.

Рассмотрим следующие примеры.

По дому свободно разгуливают семь кошек. Кто? Семь кошек. Это синтаксически неделимое словосочетание.

И возвращаются Катя с Капитолиной на рассвете. Кто? Катя с Капитолиной. Это также синтаксически неделимое словосочетание.

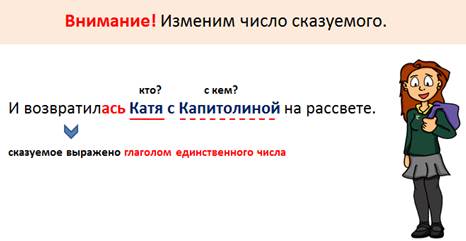

Изменим число сказуемого. И возвратилась Катя с Капитолиной на рассвете. В данном случае подлежащее – Катя, так как сказуемое выражено глаголом единственного числа. С кем? С Капитолиной. Это дополнение.

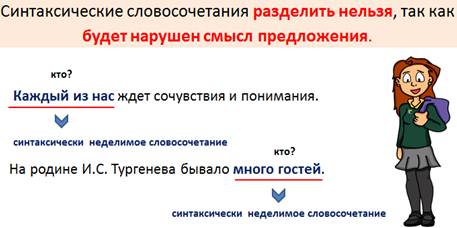

Каждый из нас ждет сочувствия и понимания. Кто? Каждый из нас. Синтаксически неделимое словосочетание является подлежащим.

На родине И.С. Тургенева и ранее бывало много гостей. Кто? Много гостей.

Таким образом, мы видим, что синтаксические словосочетания разделить нельзя, так как будет нарушен смысл предложения.

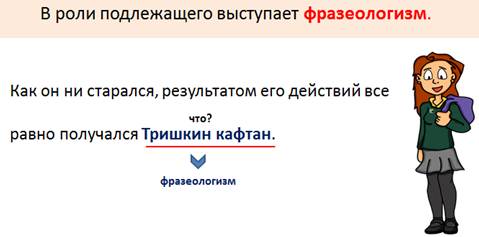

Рассмотрим случаи, когда в роли подлежащего выступает фразеологизм.

А в Москве от его императорского величества, от царёва дядюшки Сергея Александровича, остались рожки да ножки. Что? Рожки да ножки.

Как он ни старался, результатом его действий все равно получался Тришкин кафтан. Что? Тришкин кафтан.

— Ну, теперь ты можешь рассказать, что такое подлежащее?

— Конечно! Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы Кто? Что? Оно не зависит от других членов предложения и может быть выражено любой знаменательной частью речи, а также междометием.

Источник

Способы выражения подлежащего

Рассмотрим способы выражения подлежащего различными частями речи и словосочетаниями в предложении. В простом предложении подлежащее может быть обозначено словами разных частей речи, в том числе инфинитивом, лексически и синтаксически неразложимыми словосочетаниями и фразеологизмами.

В предложении основная мысль сосредоточена в его синтаксическом ядре — подлежащем и сказуемом.

Подлежащее — это главный член предложения, с помощью которого можно узнать, о ком или о чём идет речь в высказывании. К подлежащему можно задать вопрос кто? или что? Этот главный член предложения поясняется сказуемым, обозначающем действие или состояние субъекта.

Подлежащее имеет форму именительного падежа и может быть обозначено не только отдельными словами, но и словосочетаниями и фразеологизмами.

Таблица

| Способ | Пример |

|---|---|

| 1. Имя существительное в и. п. | Собака играла с костью. |

| 2. Имя числительное | Семеро одного не ждут. Шесть делится на три. |

| 3. Местоимение в именительном падеже | Никто не спал в эту ночь. |

| 4. Инфинитив (обычно — в начале предложения) | Грубить — плохая привычка. |

| 5. Субстантивированное причастие, прилагательное | Взрослые отправили детей спать. Вошедший приветствовал присутствовавших. |

| 6. Любая часть речи в значении существительного | Наше завтра туманно. Грянуло ура . |

| 7. Различные сочетания слов: а) составные географические названия; | Садовое кольцо — круговая транспортная магистраль. |

| б) устойчивые сочетания слов, в том числе фразеологические обороты; | В стране активно развивается сельское хозяйство . |

| в) количественно-именные сочетания; | Несколько человек вошли в комнату. Один из них был в очках. |

| г) сочетания собирательного сущ. с количественным значением (ряд, часть, множество) с сущ. или местоим. в р. п.; | На площади собралось множество народа . |

| д) сочетания неопределенных местоимений с именами прилагательными; | Что-то черное зашевелилось в углу. |

| е) сочетание сущ. в и. п. с предлогом «с» и сущ. в тв. п. | Мама с ребенком шли впереди. |

Выражение подлежащего в простом предложении

Подлежащее выражается словами разных частей речи как именными, так и служебными. В роли главного члена предложения, обозначающего субъект действия, чаще всего выступает

1. существительное в именительном падеже единственного или множественного числа

2. местоимения-существительные (личные, относительные, определительные, отрицательные, неопределенные)

Любой знает ответ на этот вопрос.

3. количественное или собирательное числительное

Двое быстро прошли через темный двор.

4. прилагательное или причастие, которое перешло в существительное

Скромный говорит о себе своими поступками.

Выздоравливающие прогуливались по аллее.

6. наречие в роли существительного

7. служебные части речи и междометие, которые приобрели предметное значение

Около — это производный предлог, а тоже — союз.

Громкое «браво» раздалось с балкона театра.

Иногда особое затруднение вызывает подлежащее, выраженное неопределенной формой глагола, или инфинитивом.

Выражение подлежащего инфинитивом

Инфинитив может быть любым членом предложения. Рассмотрим инфинитив в роли подлежащего.

К упаться ночью в море запрещается .

В этом предложении к слову «купаться» зададим вопрос: о чем идет речь?

«Купаться» — это подлежащее, которое поясняется сказуемым, выраженным глаголом «запрещается».

Купаться запрещается — это грамматическая основа предложения.

Подлежащее, выраженное инфинитивом, находится в начале предложения. Чтобы верно указать подлежащее в форме инфинитива и не спутать его с другими членами предложения, следует выяснить второй главный член. Такое подлежащее, как правило, имеет поясняющее его сказуемое, обозначенное словами разных частей речи:

Осознать свою ошибку — это благородство .

б) другим глаголом в форме инфинитива

Для меня жить — значит работать (И. К. Айвазовский).

в) словом категории состояния

Всегда наслаждаться — это невозможно .

г) прилагательным в полной форме творительного падежа с глаголом-связкой

Дарить счастье другим — быть самом у счастливым .

Выражение подлежащего словосочетанием

Подлежащее выражается лексически неделимыми словосочетаниями, в составе которых укажем

а) имена собственные

б) имена нарицательные

в) устойчивые словосочетания — термины

Подлежащее может быть обозначено синтаксически неделимыми сочетаниями слов, одно из которых обозначает количество или указывает на него:

а) сочетание числительного с существительным

б) сочетание существительных «большинство», «множество», «меньшинство», «ряд», «часть», «сотня» с существительным в форме р. п. мн. ч.

в) сочетание местоимений «столько», «сколько», «несколько» с существительными в форме р. п. мн. ч.

г) сочетания, выражающие приблизительное количество, с предлогами «около», «до» и словами «много», «мало», «свыше», «больше», «меньше»

д) сочетание местоимения или числительного в и. п. с существительным в р. п. с предлогом «из»

е) существительное или личное местоимение в и. п. с существительным в творительном падеже, если сказуемое имеет форму множественного числа

(Кто?) Я с братом , войдя в дом, сняли шапки.

Я (с кем?) с братом пошел на охоту.

ж) неопределенное местоимение (некто, нечто, кто-то, что-то и пр.) с прилагательным (причастием) в роли существительного:

Некто незнакомый заглянул в калитку.

Что-то тревожное послышалось нам в гуле ветра.

з) выражения с временным значением, в составе которых имеются слова «начало», » «середина», «конец»

Незаметно подошла середина квартала .

и) целые предложения, которые теряют предикативность

Подлежащее выражено фразеологизмом

В качестве главного члена предложения может выступать фразеологизм, который не делится на составляющие его слова и целиком является подлежащим.

Примеры:

Нить Ариадны помогла Тесею выйти из лабиринта.

Манна небесная вряд ли будет сыпаться нам.

Эта голуба я мечта неосуществима для меня.

Видеоурок «Подлежащее и способы его выражения (8 класс)»

Источник