- Как подняться на лыжах в гору: 4 способа для пологих и крутых склонов

- Техника подъема на лыжах в гору: подъём ступающим шагом

- Как подняться на лыжах в гору ёлочкой

- Лесенка – универсальный способ подъема и спуска на лыжах

- Подъем серпантином

- Преодоления подъемов на лыжах

- Способы преодоления подъемов на лыжах

Как подняться на лыжах в гору: 4 способа для пологих и крутых склонов

В статье не упомянут еще один, специальный способ подъема на лыжах в крутую гору с помощью веревки, о нем можно прочитать здесь.

Под статьей вы увидите видео, в которых продемонстрирован каждый способ, а также показаны наиболее популярные ошибки новичков.

Техника подъема на лыжах в гору: подъём ступающим шагом

Ступающий шаг — на первый взгляд, это самый простой способ подъема. Ведь особых приемов в нем нет. Лыжник как шёл, так и продолжает идти на лыжах прямо, лицом к склону. Лыжи остаются параллельными друг другу, как на лыжне.

Почему лыжник не скатывается назад? Есть пара хитростей, существенно упрощающих такой подъем на лыжах в гору.

Для того, чтобы этого не случилось есть вторая хитрость. Палки нужно втыкать в снег чуть сзади ног, тем самым постоянно упираясь на них.

Понятно, что эта техника подъема на лыжах в гору подходит для склонов небольшой крутизны — 10-20 градусов.

Как подняться на лыжах в гору ёлочкой

Ёлочка — способ подъема лыжника в гору подходит для более крутых участков. Удобен тем, что для подъёма надо только развести носки лыж и перейти на ступающий шаг, так, чтобы оставляемый след напоминал еловую ветку.

Лесенка – универсальный способ подъема и спуска на лыжах

Подъем лесенкой — предназначен для очень крутых склонов, хотя технически это самый простой способ того как подняться на лыжах в гору.

Распространенная ошибка некоторых туристов – они смотрят вверх и незаметно для себя разворачиваются наискосок к склону. В результате лыжа отстреливает назад и, как следствие, – происходит падение.

Лыжник также падает, если, торопясь и не дойдя до конца подъема, он начинает разворачиваться и пытаться прямо встать на лыжню.

Этим же способом – лесенкой, можно и спускаться, если спуск очень крутой, или в конце спуска есть опасное препятствие – яма или бревно.

Полезные статьи:

Подъем серпантином

Траектория подъема выглядит зигзагом. Этот способ лучше выбрать, если нужно преодолеть длинный крутой склон, заросший деревьями, заваленный торчащими камнями и тому подобное. Серпантин позволяет не только зайти на крутую горку, но и обойти все препятствия. Техническая сложность этого способа подъема в гору на лыжах – разворот.

Этот сложный разворот лучше отрепетировать перед тем как подняться на лыжах в гору, заранее на ровной площадке. Он же сгодится для разворота на месте – http://youtu.be/GWoDwb9BaCIпросто на лыжне.

В реальных условиях похода редко используется тот или иной способ в чистом виде, обычно за один подъем турист-лыжник применяет все вышеперечисленные способы, меняя и смешивая их в зависимости от профиля склона и препятствий на нем.

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Источник

Преодоления подъемов на лыжах

При передвижении на лыжах по пересеченной местности спортсменам-лыжникам, туристам и школьникам во время прогулок приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Во время обучения и соревнований по лыжным гонкам используются в основном способы подъемов по лыжне, обеспечивающие высокую скорость передвижения (скользящим беговым и ступающим шагом). В очень редких случаях на коротких крутых участках трассы при слабой подготовке или неудачной смазке спортсмены вынужденно переходят на менее быстрые способы подъемов — «полуелочкой» и «елочкой». Туристы и школьники во время прогулок, при передвижении без лыжни, по-прежнему довольно часто пользуются подъемами «полуелочкой», «елочкой» и даже «лесенкой».

Выбор способа преодоления подъемов зависит не только от их крутизны; важную роль играют и другие факторы: сцепление лыж со снегом, физическая и техническая подготовленность лыжника, степень его утомления в данный момент и состояние лыжни. При благоприятном стечении обстоятельств квалифицированные лыжники преодолевают подъемы крутизной до 5° попеременным двухшажным ходом, не снижая соревновательной скорости. В других менее благоприятных условиях даже на более пологих склонах приходится переходить на способы преодоления подъемов скользящим, беговым и ступающим шагом.

Во всех этих способах нет фазы свободного скольжения и фазы скольжения с выпрямлением ноги. При подъеме скользящим шагом фазы скольжения и стояния лыжи по времени примерно равны.

При преодолении подъемов любым способом большое значение имеет активная работа рук, что уменьшает возможность проскальзывания лыж при увеличении крутизны подъемов.

По сравнению с попеременным двухшажным ходом при подъеме скольжением увеличивается наклон туловища, уменьшается длина шага, толчок рукой заканчивается одновременно с отталкиванием ногой. Уменьшается амплитуда в работе рук и ног — они выносятся вперед энергичным маховым движением сразу после окончания толчков, «замах» почти отсутствует. Период работы (отталкивание) одной рукой наслаивается на толчок другой рукой, поэтому с увеличением крутизны подъема опора палками становится непрерывной. С дальнейшим увеличением крутизны подъема все эти изменения в технике по сравнению с попеременным двухшажным ходом еще более заметны.

Все это диктуется необходимостью увеличить сцепление лыж со снегом и избежать их проскальзывания. Увеличивается и угол отталкивания ногой, что требует более активной работы рук. Палка ставится на снег под углом около 65 — 75°.

Отталкивание ногой становится более продолжительным. Свободная нога выполняет маховое движение в период толчка другой ногой. При выносе ноги вперед недопустимо «выскальзывание» стопы, так как это вызывает стопорящее положение и затрудняет выполнение переката, что, в свою очередь, вызывает другие нарушения техники.

Подъем скользящим шагом изучается со школьниками вначале на пологих подъемах (до 3°) на хорошо подготовленной лыжне. Предварительно набрав скорость на ровном участке, школьники преодолевают отрезок подъема длиной 25-30 м. Постепенно с освоением техники преодоления подъема скользящим шагом крутизна склона увеличивается до 5-6°. Но спешить с дальнейшим увеличением крутизны подъемов не следует до тех пор, пока школьники прочно не освоят технику скользящего шага. Преждевременный переход на более крутые склоны затрудняет у школьников освоение техники их преодоления. Большую роль при этом играет физическая подготовка, особенно уровень развития силы мышц плечевого пояса.

Подъем беговым шагом применяется на склонах средней крутизны, а при плохом скольжении — и на более пологих подъемах. Переход на этот способ преодоления подъема зависит и от других факторов. При этом наблюдается значительное сокращение времени скольжения, что может привести к временному переходу на бег с фазой полета. В этом способе длина выпада в 3-4 раза больше длины скольжения. Маховые движения и подседания выполняются быстро, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп движения. В целом способ похож на бег на полусогнутых ногах при сохранении многих деталей подъема скользящим шагом.

Подъем ступающим шагом применяется в условиях, когда скольжение невозможно или нецелесообразно (из-за большой затраты сил). Это связано прежде всего с увеличением крутизны подъемов, но и условия сцепления лыж со снегом играют важную роль. Исключительно большое значение здесь имеют скорость выпада, энергичное отталкивание стопой и палкой. Обучение школьников этому способу подъема по координации особых затруднений не вызывает, но преодоление самых крутых подъемов требует хорошей физической подготовки.

Подъем «полуелочкой» применяется при преодолении склонов наискось и выполняется следующим образом. Верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как и при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Важно добиться у школьников хорошей опоры на палки. Это позволит преодолеть подъемы даже средней крутизны. Длина шагов при подъеме «полуелочкой» неодинакова: шаг лыжи, скользящей прямо, всегда длиннее, чем лыжи, отведенной носком в сторону. Этот способ может применять и при прямом подъеме.

Подъем «елочкой» применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда школьники не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом.

Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание. Название этого способа происходит от следа на снегу, который оставляет лыжник, и напоминает ветви елочки. Лыжник, преодолевая подъем этим способом, также передвигается ступающим шагом с разведением носков лыж и постановкой их на ребро. Важное значение при этом способе подъема имеет опора на палки, которые ставятся сзади лыж. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед. При передвижении этим способом могут быть различные варианты работы рук: одновременно с лыжей выносится одноименная или противоположная (разноименная) палка.

Этот способ подъема ученики осваивают довольно быстро. После показа школьники пытаются сразу его выполнить, только не следует первоначальное обучение проводить на глубоком снегу. Крутизна склона при этом не должна превышать 5-10°.

При обучении могут встретиться следующие ошибки: недостаточное разведение носков и кантование лыж, слабая опора на палки, чрезмерный наклон туловища вперед. Все они легко устраняются после нескольких повторений.

Постепенно крутизна склона увеличивается до 20°; кроме того, можно предложить школьникам преодолеть подъем по более глубокому снегу.

Подъем «лесенкой» применяется на очень крутых склонах и при глубоком снежном покрове во время туристских походов на лыжах и прогулок.

Особых затруднений изучение этого способа у школьников не вызывает. После показа и объяснения ученики выполняют несколько приставных шагов внизу у подножия горы и сразу продолжают подъем по склону с хорошей опорой на палки. Поперечное расположение лыж по склону и постановка их на ребра (канты), опора на палки позволяют преодолевать подъемы большой крутизны (до 40°). Обычно ученики легко осваивают этот способ подъема. Затем следует научить их подниматься по склону с продвижением вперед и назад.

Ошибки, возникающие при изучении способа: недостаточное кантование лыж, их негоризонтальная постановка, плохая опора на палки.

Список использованной литературы:

- Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 368 с. Подробнее

Источник

Способы преодоления подъемов на лыжах

При передвижении на лыжах по пересеченной местности спортсменам-лыжникам, туристам и школьникам во время прогулок приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Во время обучения и соревнований по лыжным гонкам используются в основном способы подъемов по лыжне, обеспечивающие высокую скорость передвижения (скользящим беговым и ступающим шагом). В очень редких случаях на коротких крутых участках трассы при слабой подготовке или неудачной смазке спортсмены вынужденно переходят на менее быстрые способы подъемов — «полуелочкой» и «елочкой». Туристы и школьники во время прогулок, при передвижении без лыжни, по-прежнему довольно часто пользуются подъемами «полуелочкой», «елочкой» и даже «лесенкой».

Выбор способа преодоления подъемов зависит не только от их крутизны; важную роль играют и другие факторы: сцепление лыж со снегом, физическая и техническая подготовленность лыжника, степень его утомления в данный момент и состояние лыжни. При благоприятном стечении обстоятельств квалифицированные лыжники преодолевают подъемы крутизной до 5° попеременным двухшажным ходом, не снижая соревновательной скорости. В других менее благоприятных условиях даже на более пологих склонах приходится переходить на способы преодоления подъемов скользящим, беговым и ступающим шагом.

Во всех этих способах нет фазы свободного скольжения и фазы скольжения с выпрямлением ноги. При подъеме скользящим шагом фазы скольжения и стояния лыжи по времени примерно равны. При преодолении подъемов любым способом большое значение имеет активная работа рук, что уменьшает возможность проскальзывания лыж при увеличении крутизны подъемов.

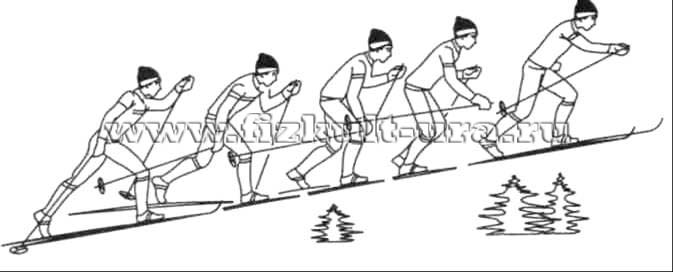

Рис. 1. Подъем скользящим шагом

По сравнению с попеременным двухшажным ходом при подъеме скольжением (рис. 1) увеличивается наклон туловища, уменьшается длина шага, толчок рукой заканчивается одновременно с отталкиванием ногой. Уменьшается амплитуда в работе рук и ног -они выносятся вперед энергичным маховым движением сразу после окончания толчков, «замах» почти отсутствует. Период работы (отталкивание) одной рукой наслаивается на толчок другой рукой, поэтому с увеличением крутизны подъема опора палками становится непрерывной. С дальнейшим увеличением крутизны подъема все эти изменения в технике по сравнению с попеременным двухшажным ходом еще более заметны.

Все это диктуется необходимостью увеличить сцепление лыж со снегом и избежать их проскальзывания. Увеличивается и угол отталкивания ногой, что требует более активной работы рук. Палка ставится на снег под углом около 65-75°. Отталкивание ногой становится более продолжительным. Свободная нога выполняет маховое движение в период толчка другой ногой. При выносе ноги вперед недопустимо «выскальзывание» стопы, так как это вызывает стопорящее положение и затрудняет выполнение переката, что, в свою очередь, вызывает другие нарушения техники.

Подъем скользящим шагом изучается со школьниками вначале на пологих подъемах (до 3°) на хорошо подготовленной лыжне. Предварительно набрав скорость на ровном участке, школьники преодолевают отрезок подъема длиной 25-30 м. Постепенно с освоением техники преодоления подъема скользящим шагом крутизна склона увеличивается до 5-6°. Но спешить с дальнейшим увеличением крутизны подъемов не следует до тех пор, пока школьники прочно не освоят технику скользящего шага. Преждевременный переход на более крутые склоны затрудняет у школьников освоение техники их преодоления. Большую роль при этом играет физическая подготовка, особенно уровень развития силы мышц плечевого пояса.

|

| Рис. 2. Подъем полуелочкой |

Подъем беговым шагом применяется на склонах средней крутизны, а при плохом скольжении и на более пологих подъемах. Переход на этот способ преодоления подъема зависит и от других факторов. При этом наблюдается значительное сокращение времени скольжения, что может привести к временному переходу на бег с фазой полета. В этом способе длина выпада в 3-4 раза больше длины скольжения. Маховые движения и подседания выполняются быстро, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп движения. В целом способ похож на бег на полусогнутых ногах при сохранении многих деталей подъема скользящим шагом.

Подъем ступающим шагом применяется в условиях, когда скольжение невозможно или нецелесообразно (из-за большой затраты сил). Это связано прежде всего с увеличением крутизны подъемов, но и условия сцепления лыж со снегом играют важную роль. Исключительно большое значение здесь имеют скорость выпада, энергичное отталкивание стопой и палкой. Обучение школьников этому способу подъема по координации особых затруднений не вызывает, но преодоление самых крутых подъемов требует хорошей физической подготовки.

Подъем «полуелочкой» (рис. 2) применяется при преодолении склонов наискось и выполняется следующим образом. Верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как и при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Важно добиться у школьников хорошей опоры на палки. Это позволит преодолеть подъемы даже средней крутизны. Длина шагов при подъеме «полуелочкой» неодинакова: шаг лыжи, скользящей прямо, всегда длиннее, чем лыжи, отведенной носком в сторону. Этот способ может применять и при прямом подъеме.

|

| Рис. 3. Подъем елочкой |

Подъем «елочкой» (рис. 3) применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда школьники не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом. Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание. Название этого способа происходит от следа на снегу, который оставляет лыжник, и напоминает ветви елочки. Лыжник, преодолевая подъем этим способом, также передвигается ступающим шагом с разведением носков лыж и постановкой их на ребро. Важное значение при этом способе подъема имеет опора на палки, которые ставятся сзади лыж. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед. При передвижении этим способом могут быть различные варианты работы рук: одновременно с лыжей выносится одноименная или противоположная (разноименная) палка.

Этот способ подъема ученики осваивают довольно быстро. После показа школьники пытаются сразу его выполнить, только не следует первоначальное обучение проводить на глубоком снегу. Крутизна склона при этом не должна превышать 5-10°. При обучении могут встретиться следующие ошибки: недостаточное разведение носков и кантование лыж, слабая опора на палки, чрезмерный наклон туловища вперед. Все они легко устраняются после нескольких повторений. Постепенно крутизна склона увеличивается до 20°; кроме того, можно предложить школьникам преодолеть подъем по более глубокому снегу.

|

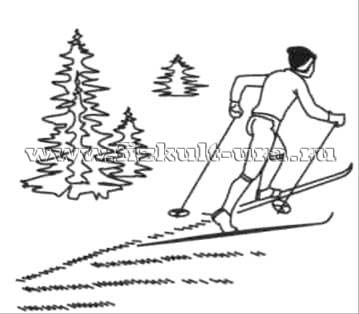

| Рис. 4. Подъем лесенкой |

Подъем «лесенкой» (рис. 4) применяется на очень крутых склонах и при глубоком снежном покрове во время туристских походов на лыжах и прогулок.

Особых затруднений изучение этого способа не вызывает. После показа и объяснения ученики выполняют несколько приставных шагов внизу у подножия горы и сразу продолжают подъем по склону с хорошей опорой на палки. Поперечное расположение лыж по склону и постановка их на ребра (канты), опора на палки позволяют преодолевать подъемы большой крутизны (до 40°). Обычно лыжники легко осваивают этот способ подъема. Затем следует научить их подниматься по склону с продвижением вперед и назад. Ошибки, возникающие при изучении способа: недостаточное кантование лыж, их негоризонтальная постановка, плохая опора на палки.

Источник