- Под уголовно правового регулирования понимается способ правового

- Уголовное право

- Краткое содержание

- Откуда возникло слово «уголовный»?

- История уголовного права

- Для уголовного права Средневековья характерны следующие признаки:

- Предмет регулирования

- Метод регулирования

- Задачи и функции

- Система уголовного права

- Соотношение с другими отраслями права

- Связь уголовного права с науками

- Принципы уголовного права

- Источники уголовного права

- Тенденция развития уголовного права

- Особенности уголовного права разных стран мира

- Для англо-американской правовой системы в отношении уголовного права характерно:

- Наука уголовного права

Под уголовно правового регулирования понимается способ правового

© Издательство СПбГУ, 2013

© Коллектив авторов, 2013

Глава 1. Общая характеристика и принципы уголовного права

§ 1. Понятие уголовного права

В современной литературе термин «уголовное право» используется для обозначения 1) отрасли законодательства, 2) отрасли права и 3) отрасли знаний.

Уголовное право как отрасль законодательства представляет собой систему принимаемых представительными органами власти предписаний, определяющих круг общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями и устанавливающих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, которые применяются за их совершение.

Понятие «законодательство» употребляется в правоведении в широком и узком смысле. В первом значении оно охватывает весь комплекс различных по юридической силе нормативных актов, регулирующих общественные отношения в той или иной сфере, а во втором – лишь совокупность регламентирующих данные отношения законов. Соответственно, под уголовным законодательством можно понимать только законы, издаваемые по вопросам преступности и наказуемости определенных видов поведения, но можно включать в него и подзаконные акты, имеющие отношение к этим вопросам.

Однако широкая трактовка игнорирует качественные различия между законами и иными нормативными актами и потому представляется неправильной. Более того, она противоречит Конституции РФ, установившей, что уголовное законодательство относится к исключительному ведению органов власти Российской Федерации в лице ее Федерального Собрания (п. «о» ст. 71, ст. 94).

Уголовное право как правовая отрасль – более широкое понятие, охватывающее собой всю совокупность уголовно-правовых норм, выраженных в законах и иных признаваемых государством источниках, образующих целостность вследствие качественной однородности регулируемых ими общественных отношений и единого метода регулирования.

Данное определение касается в первую очередь тех стран, где в число источников уголовного права включаются не только кодексы либо иные консолидированные или так называемые «дополнительные» уголовные законы, но и судебные прецеденты, подзаконные нормативные акты и пр.

Отечественный Уголовный кодекс гласит, что уголовное законодательство России состоит только из УК РФ, в силу чего даже иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, не могут действовать, не будучи включенными в него (ч. 1 ст. 1). С тем большим основанием не могут быть отнесены к уголовному законодательству подзаконные нормативные акты.

Монопольное положение УК в качестве официально признаваемого источника российского уголовного права, с одной стороны, означает, что последнее в основном совпадает с уголовным законодательством, являющимся в этом смысле единственно доступной формой его объективации. С другой стороны, хотя понятия «система уголовного права» и «система уголовного законодательства» по своей сути близки, необходимо видеть и существующие между ними различия.

В отличие от системы уголовного законодательства, включающей в себя лишь «первичные», т. е. принятые высшим представительным органом власти и потому обладающие высшей юридической силой нормативные акты, система уголовного права является более широким понятием, охватывая собой всю совокупность уголовно-правовых норм (как установленных законодателем, так и вытекающих из иных источников, в том числе из судебных прецедентов, международных договоров и т. д.).

Констатация несовпадения отрасли уголовного права и отрасли уголовного законодательства позволяет рассмотреть в уголовном праве как целостном объекте исследования его диалектически противоположные стороны: содержание, представляющее собой систему уголовно-нормативных предписаний, и их юридическое оформление. Анализ взаимодействия этих сторон актуален для отечественной науки уголовного права уже потому, что некоторые ее представители не склонны удовлетворяться признанием УК в качестве единственного источника уголовного права, предлагая включать в число таковых нормы и принципы международного права,[1] нормы Конституции РФ,[2] отдельные законы, на которые сделаны ссылки в тексте УК,[3] постановления Пленума Верховного Суда РФ,[4] судебные прецеденты.[5]

Системный подход к уголовному праву предполагает его характеристику не в качестве простой совокупности правовых норм, а в качестве сложной системы, состоящей из комплекса взаимосвязанных компонентов. Элементами отрасли уголовного права являются подотрасли, институты, субинституты (подынституты) и уголовно-правовые нормы.

Что касается подотраслей, то в современном уголовном праве России их нет, хотя некогда его подотраслью считалось тюрьмоведение (пенитенциарное, исправительно-трудовое, а ныне уголовно-исполнительное право).

К числу институтов уголовного права могут быть отнесены, в частности, группы норм, описывающих стадии совершения преступления (ст. 29–31), регламентирующих ответственность за соучастие в преступлении (ст. 32–36), особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (ст. 87–96 УК).

В институте норм, имплементированных в российское уголовное право из международного уголовного права, могут быть выделены подынституты собственно международных преступлений (против мира и безопасности человечества) и преступлений международного характера.

Уголовное право как отрасль знаний представлено наукой и одноименной учебной дисциплиной, выражающими теоретические взгляды, идеи и представления об уголовно-правовых явлениях.

Наука уголовного права – одна из отраслей юридической науки, отличающаяся от других ее направлений предметом исследования, каковым служат уголовно-правовые явления во всем многообразии их становления, эволюции, современного состояния и перспектив развития. В содержание науки входит не только комментирование текущего законодательства и практики его применения, но и: а) выявление обусловленности и обоснованности уголовного закона; б) изучение истории уголовного права как видоизменяющегося правового явления и прогнозирование его дальнейшей эволюции; в) исследование механизма уголовно-правового регулирования и разработка рекомендаций по его совершенствованию; г) изучение «жизни» уголовного закона и его эффективности; д) сравнительный анализ отечественного и зарубежного уголовного права; е) уяснение места данной отрасли в правовой системе государства и исследование взаимодействия национальной уголовно-правовой системы с иными системами права, включая международное право, и т. д.

§ 2. Предмет уголовно-правового регулирования

Как известно, предмет правового регулирования составляют общественные отношения, требующие правового воздействия и подвергающиеся ему. Установление же специфического предмета конкретной отрасли права предполагает выделение качественно однородной группы отношений, организуемых именно ее нормами.

В настоящее время, пожалуй, нет авторов, которые утверждали бы, что уголовное право не имеет собственного предмета регулирования. Однако, признавая регулятивное начало уголовного права, многие все же ограничивают его сферу регламентацией отношений между совершившим преступление лицом и государством в лице уполномоченных им органов.[6] Тот же факт, что основанием возникновения этих отношений служит преступление, закономерно приводит к выводу о том, что именно последнее и образует предмет уголовного права.

Между тем деструктивные действия людей, именуемые в теории «социальной патологией», представляя собой отклонение от нормы, по определению не подлежат нормированию. С этой точки зрения преступления не могут являться предметом уголовно-правового регулирования точно так же, как, например, инфекционные заболевания не могут быть предметом свода санитарно-гигиенических правил. Установление этих правил подчинено организации таких взаимоотношений между людьми, которые должны либо устранить (или хотя бы свести к минимуму) саму возможность появления инфекции, либо способствовать выздоровлению заболевших.

Трунцевский Ю. В. Нормы международного права как источники российского уголовного права. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Рязань, 1995; Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г., Шибков О. Н. Принципы и нормы международного права как источники уголовного права. Ставрополь, 2000.

Звечаровский И. Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. СПб., 2001. С. 43.

Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений (закон, теория, практика). М., 2001. С. 247–248.

Дроздов Г. В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 70–77; Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003. С. 157–158.

Наумов А. В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. 1994. № 1. С. 11; Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. СПб., 1999. С. 208–211; Ображиев К. В. Судебный прецедент в уголовном праве. Ставрополь, 2002.

Здравомыслов Б. В. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М., 1996. С. 4; Прохоров Л. А. Понятие уголовного права, его задачи // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 4; Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть. М., 1999. С. 9; Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. В. П. Ревина. М., 2000; Уголовное право Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. М., 2002. С. 11; Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Понятие, принципы и источники уголовного права. Сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003. С. 33–34; и др.

Источник

Уголовное право

Краткое содержание

Источником уголовного права в России является Уголовный кодекс Российской Федерации или УК РФ. Действующий УК РФ был принят в 1996 году и заменил собой УК РСФСР, утверждённый 27.10.1960 года, с многочисленными изменениями и дополнениями, которые не могли исправить самого главного – прежний кодекс был принят при другом государстве и другом государственном строе. С момента вступления в силу и вплоть до настоящего времени УК РФ также подвергается постоянному совершенствованию; к примеру, с 1996 по 2016 год в него в среднем каждые 1,5 месяца вносились какие-то изменения. Причём более всего поправки затрагивали и затрагивают преступления в сфере экономики.

Откуда возникло слово «уголовный»?

Название правовой отрасли, которая регулирует отношения в сфере совершения преступлений, определяет, какие деяния являются преступными, устанавливает наказания за совершение преступлений, в большинстве языков мира или возникло на основе слова «преступление», или произошло от понятия «наказание». В качестве примера можно привести Германию либо же англоязычные страны (crime – преступление, а criminal – уголовный).

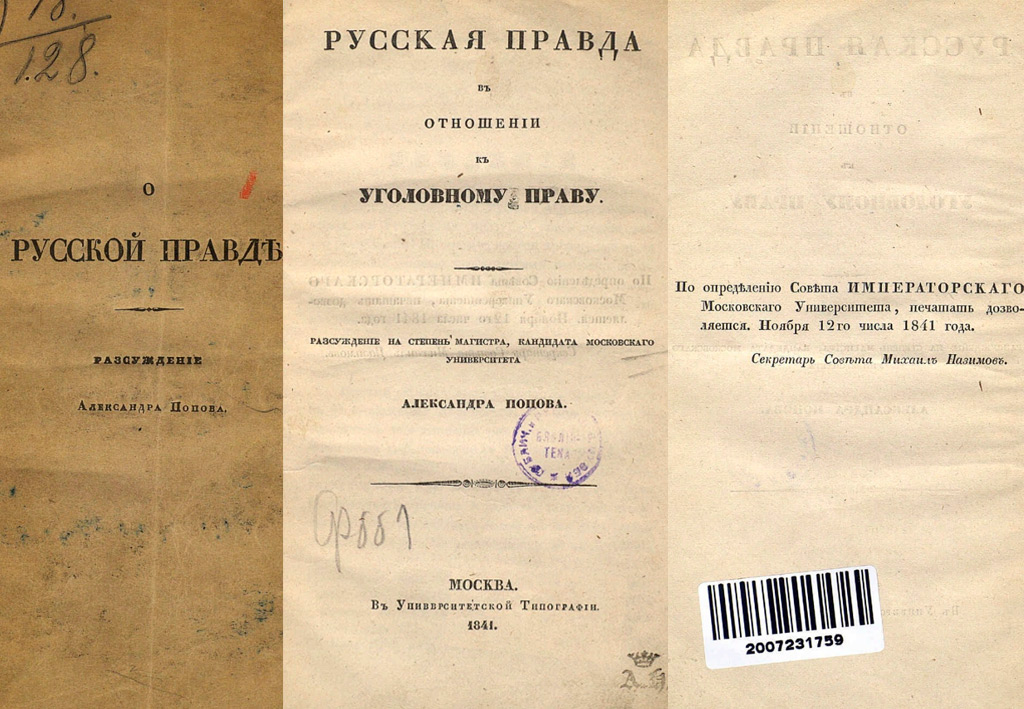

Однако русский язык в этом отношении является исключением. В правовой лексике нашей страны понятие «уголовный» появилось в конце XVIII века. В науке выделяют два источника происхождения данного понятия в русском языке. С одной стороны, происхождение слова связывают с основными юридическими памятниками Древней Руси («Русская Правда», в первую очередь), где употреблялись такие термины как «голова» в значении «убитого», «головник», то есть убитый.. С другой стороны, происхождение слова прослеживают из римского права, в котором было понятие «capitalis» как имевшее отношение к самым серьёзным видам наказания: смертная казнь, лишение гражданства или свободы. В корне данного термина тоже было понятие «голова».

В Средневековье на Руси (примерно XVI век) существовало также слово «уголовие». Оно означало лишение жизни. М. М. Сперанский, работая с Уголовным уложением Российской империи 1813 года, писал, что уголовным наказанием можно считать то, которое так или иначе умаляет жизнь человека. А она, в свою очередь, может протекать в 3 плоскостях: в физической, гражданской и политической. И если наказание затрагивает хотя бы что-то одно из этого, то оно будет уголовным.

История уголовного права

Сейчас во многих странах единственным защитником в уголовном процессе может выступать адвокат, то есть юрист, получивший дополнительно специальную подготовку и имеющий определённый опыт. А вот в Древнем Риме, ставшем родиной современной европейской правовой системы, в роли такого защитника могли выступать обычные ораторы. Умение красиво говорить оценивалось гораздо выше знания законов.

Многие считают, что право начало формироваться в Древнем Риме. Действительно, античный мир многое сделал для современной юриспруденции, в особенности для европейского права, но далеко не только для него. Тем не менее история права началась с законов Ману и Хаммурапи. Для того периода характерно:

- отсутствие выделения уголовного права в особую отрасль;

- для наказаний присуща суровость, имеются все признаки мести;

- на нормы права серьёзно влияют моральные и религиозные установки;

- вменение объективного характера (характер и степень вины не учитываются);

- нет норм общего характера, то есть регулируются конкретные ситуации;

- присуща казуистичность, когда уголовные нормы стараются охватить все варианты преступного поведения.

Следующей вехой в мировой правовой истории можно считать Древний Рим. Уголовное право в нём было довольно хорошо развито, впрочем, как и все остальные ветви. В первую очередь в качестве источника можно назвать законы XII таблиц. Характерными чертами отрасли является следующее:

- разграничение видов и суровости наказания в зависимости от того, кто был виновным (знатный и незнатный, гражданин Римской империи или варвар, рабы же выделялись в отдельную категорию);

- разделение преступлений, совершённых умышленно и по неосторожности;

- большая свобода трактовки некоторых норм, что позволяло императорам спокойно избавляться от неугодных;

- наличие понятия «соучастия»;

- разделение преступлений по стадиям;

- освобождение от наказания, если преступление было совершено безумным;

- смягчение наказания или освобождение в тех случаях, когда преступник был несовершеннолетним или малолетним;

- большое влияние на толкование уголовных норм оказывали императоры.

Римское право существовало довольно долго. И даже с фактическим падением Римской империи к его нормам нередко прибегали, чтобы разобраться с возникающими ситуациями. При этом такие способы начали смешиваться с церковным правом, которое оказывало всё большее влияние на повседневную жизнь граждан. Так было вплоть до наступления Средних веков.

Для уголовного права Средневековья характерны следующие признаки:

- Отрасль не выделилась в отдельную. Нормы, касающиеся преступлений и наказаний, шли бок о бок с нормами, которые регулируют общественные отношения.

- При этом уголовное право начало отделяться от церковного.

- Большая часть наказаний носила имущественный характер.

- Возникли первые представления о субъективной стороне преступления. Однако установление вины часто носило обрядовый характер.

- Сохранялась в качестве одного из основных признаков казуистичность. То есть правовые нормы охватывали самые разные варианты преступного поведения.

- Возникла унифицированная терминология.

Развитие уголовного права начало идти активнее по мере общего развития общества. В Новом времени уже можно наблюдать следующее:

- обособление уголовных норм в отдельную отрасль;

- широкое применение суровых наказаний, смертная казнь на данном этапе могла быть простой и квалифицированной, то есть особо мучительной;

- возник субъект преступления;

- уменьшилась казуистичность права, появилась некая система;

- широко применялась унифицированная терминология.

Дальнейшее развитие связано с технической революцией и общим прогрессом. На формировании уголовного права сказалось изменение общественных отношений в целом. В итоге для Новейшего времени характерно:

- оформление норм уголовно-правового характера в кодексы;

- возникновение общей части и особенной;

- использование лишения свободы в качестве основного наказания;

- вменение становится субъективным (нужно доказать вину);

- нормы оказываются абстрактными, в них описываются только общие признаки преступления.

Разумеется, конкретная реализация норм и специфика сильно зависят от определённого региона. Уголовное право может находиться на разных стадиях развития в зависимости от страны, её государственного строя, формы правления.

Предмет регулирования

Манипуляции с уголовным правом позволяют в несколько раз снизить уровень преступности. В ряде случаев для снижения преступности достаточно просто поменять статью в УК, например усилить наказание или криминализовать то или иное деяние, хотя уголовный закон сам по себе не является панацеей для декриминализации общественного строя или той или иной сферы общественных отношений, изменение статей УК должно сопровождаться принятием сопутствующих мер экономического, социального и организационного характера.

Под предметом регулирования отрасли уголовного права понимаются совокупность тех общественных отношений, которые она регулирует. Обычно выделяют:

- охранительные правоотношения, где на первый план выступает факт охраны государством правового порядка;

- регулятивные отношения, в рамках которых государство даёт право причинить вред тому, что оно охраняет, но исключительно при определённых условиях.

Существует также точка зрения, что в уголовном праве как таковом нет собственного предмета регулирования. К. Биндинг и В. Г. Смирнов, например, считают, что предмет регулирования есть у других отраслей. А уголовное право, согласно их высказываниям, выступает скорее в роли обслуживающей ветви, которая устанавливает наказание за нарушение того, что контролируется остальными нормами. Н.С. Таганцев не согласен с такой позицией. В качестве доказательства он приводит наличие запретов, никак не связанных с остальными отраслями права (например, ответственность за убийство и т.п.). В основном они касаются преступлений против личности.

Полагаем, что правильнее определить предмет регулирования уголовного права как общественные отношения, связанные с определением того, какие деяния являются преступными, и установлением видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера за преступления, установлением оснований уголовной ответственности и оснований освобождения от уголовной ответственности и (или) от наказания.

Следует отметить, что к регулируемым уголовным правом общественным отношениям относятся также отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применения иных мер уголовно-правового характера. Между тем указанные отношения являются предметом регулирования другой, смежной с уголовным правом отрасли права – уголовного процесса. Не случайно, УК РФ и УПК РФ содержат целый ряд дублирующих друг друга норм (например, нормы регулирующие основания освобождения от уголовной ответственности, в частности ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ).

Метод регулирования

С 2003 и по 2006 годы в России отсутствовала такая мера наказания как конфискация имущества. Это вызвало сильное возмущение общественности, благодаря чему данную меру в итоге всё же вернули.

В отношении метода правового регулирования у уголовного права отсутствует особая специфика. В частности, выделяют 2 основных метода:

- уголовно-правовое принуждение;

- уголовно-правовое поощрение.

В первом случае речь идёт о наказаниях, которые могут быть самыми разными. Во втором – о поощрении желательного для государства и для общества поведения. Например, преступнику могут смягчить наказание, отсрочить его отбывание или же освободить полностью, если он будет сотрудничать со следствием, стремиться искупить то, что совершил.

Необходимо отметить, что в последние годы в разных правовых системах идёт сдвиг от репрессивного регулирования к поощрительному. В России особенно заметен данный переход на примере регулирования нормами УК РФ отношений, связанных с совершением преступлений в сфере экономики. При этом некоторые специалисты начинают выделять ещё и реставрационный метод, который в настоящем только формируется. Считается, что он направлен на восстановление общественных отношений, нарушенных совершением преступления.

Специалисты обращают внимание на то, что применение исключительно или преимущественно наказаний не помогает исправлению. Многие осуждённые впоследствии становятся профессиональными преступниками и не возвращаются к нормальной социальной жизни. Такая ситуация требует определённых изменений, в том числе и в отношении метода правового регулирования.

Задачи и функции

Политика государства в отношении уголовного права в России нередко откровенно непоследовательная. В 2011 году из УК РФ была исключена статья о товарной контрабанде, то есть по факту произошла декриминализация этого деяния. Однако уже через 3 года в УК РФ появилось целых 4 статьи, наказывающих за совершение такого преступления.

Задача уголовного права – охрана общественных интересов от преступных посягательств и предупреждение совершения самих преступлений. При решении данной задачи уголовное право выполняет ряд функций:

- регулятивная, выраженная в регулировании отношений в связи с совершением преступлений;

- охранительная, то есть право охраняет общественные отношения от противоправных покушений;

- предупредительная или профилактическая, под которой подразумевается профилактика совершения новых преступлений;

- воспитательная, направленная на формирование уважительного отношения к охраняемым отношением, взращивание нетерпимости к преступлениям.

Система уголовного права

В УК РФ исчезала статья о клевете, чтобы практически в том же виде появиться там вновь через 7 месяцев. Правда, уже в виде 2 статей.

В настоящем система уголовного права состоит из общей и специальной частей. В общей раскрываются базовые понятия преступления и наказания, основания привлечения к уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и от наказания, порядок назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера. Специальная часть посвящена конкретным преступлениям, в ней указываются какие конкретно деяния являются преступными с указанием признаков составов преступлений, а также определяются виды и размер наказания за конкретные преступные деяния. Необходимо отметить, что в отдельных странах выделяется ещё 3 часть, которая регулирует, по факту, административные правонарушения при отсутствии соответствующего кодекса. Однако в Канаде и в США есть ещё преступления, признанные более опасными для общества, чем административные правонарушения, но менее опасными по сравнению с преступлениями. Их называют «уголовными проступками». В настоящее время Верховным судом РФ разработан пакет поправок для включения в действующий УК РФ понятия уголовного проступка, к которым предлагается отнести ряд совершенных впервые преступлений небольшой тяжести.

Соотношение с другими отраслями права

Около 100 лет тому назад родители в России могли посадить ребёнка в тюрьму за прямое неповиновение. На практике эта норма применялась редко, но она была.

Уголовное право по своему характеру является материальным. В нём нет конкретных указаний по поводу того, как именно нужно применять его нормы. Соответствующие общественные отношения между участниками уголовного судопроизводства регулируются уголовно-процессуальной отраслью, а после вступления в законную силу обвинительного приговора суда — также уголовно-исполнительной. Фактически, все они выступают единым блоком.

Также уголовное право защищает общественные отношения, которые закрепляются другими отраслями. Тем самым оно обеспечивает их нормальное функционирование.

Как было отмечено выше, нередко одни и те же отношения регулируются нормами и уголовного права, и уголовного процесса, что выражается в дублировании норм УК РФ и УПК РФ (например, ст. 78.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ).

Довольно интересно соотношение уголовного права с административным. В некоторых странах (в качестве яркого примера можно привести Францию) эти 2 отрасли вообще идут как единое целое. Там же, где уголовное право и административное представляют собой самостоятельные отрасли, они нередко конкурируют. Часто в них описываются одни и те же деяния, а то, какую именно норму нужно применять, будет зависеть от степени общественного вреда, который может определяться повторностью совершения деяния (например, ст. 116-1 предусматривает уголовную ответственность за совершение побоев лицом, ранее подвергнуты за аналогичное деяние административному наказанию).

Нередко уголовное право делает отсылку к международному. Чаще всего это происходит тогда, когда преступление совершено лицом, имеющим консульский или же дипломатический статус. Кроме того, к международному праву стоит обращаться при совершении преступлений против мира и человечества, при определении границ территориального распространения уголовного права конкретной страны.

Связь уголовного права с науками

В конце прошлого века общественность в России воспринимала УК РФ как основной инструмент регулирования социальной жизни. Возможно, этим отчасти объясняются многочисленные изменения УК РФ.

Существует целый ряд внеотраслевых юридических наук. И они очень тесно связаны с уголовным правом, позволяют реализовать его нормы более широко. Это:

- криминалистика, которая изучает способы совершения определённых преступлений и механизмы их раскрытия;

- криминология, где рассматривается преступность в общем как явление, механизмы её подавления, эффективные способы борьбы;

- судебная психология, которая исследует разные методы воздействия на лиц, совершивших преступление, а также способы предупреждения нежелательного поведения с их стороны;

- судебная психиатрия изучает степень влияния на поведение человека, включая нежелательное, разных психических заболеваний, способность подсудимых отдавать себе отчёт в совершаемых действиях;

- судебная медицина рассматривает вопросы, связанные с причинением вреда человеку, определения характера нанесённого ущерба.

Необходимо отметить, что выше перечислены основные науки, которые непосредственно связаны с уголовным правом. Однако очень часто при расследовании конкретных преступлений эксперты обращаются к самым разным отраслям знаний. Это может быть биология, химия и прочее.

Принципы уголовного права

Одна из самых спорных статей в УК РФ последних лет – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием сети «Интернет» (ст. 282 УК РФ), применяемая при репостах статей в социальных сетях. Общественный резонанс, связанный с массовым привлечением к уголовной ответственности молодых россиян, привёл к тому, что Пленум Верховного суда РФ принял специальное постановление, а 08.12.2018 года редакция статьи подверглась изменению – к ответственности по ней можно привлечь только в случае, если лицо совершило деяние в течение года после того, как было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние.

Под принципами уголовного права понимаются базовые и самые устойчивые положения. Оно определяют все его нормы, содержание правовой отрасли в целом, а также затрагивают конкретно взятые институты. Базовые принципы закрепляются обычно в уголовном законодательстве. Конкретные могут зависеть от определённой страны или же от отдельно взятого региона. Однако основные принципы известны во всём мире:

- Законность в качестве основы функционирования уголовного права является приоритетом. Борьба с преступностью всегда должна происходить в правовых рамках. Отступление от них недопустимо. Также нельзя позволять произвольно трактовать конкретные нормы.

- Равенство граждан перед законом также является основным моментом. Никакие привилегии не будут допустимыми. В то же время этот принцип сочетается с индивидуальным подходом к регулированию совершения преступных деяний конкретными лицами, например, несовершеннолетними или женщинами.

- Гуманизм также является базой реализации уголовного права. Он не допускает использование исключительно карательных методов. Во многих странах строго запрещены наказания, унижающие человека, его достоинство и честь. В рамках реализации этого принципа ряд государств также отказался от смертной казни.

- Запрет двойного наказания стал органической частью современной системы уголовного права. Никому нельзя назначить 2 наказания за совершение одного деяния. Если проступок подпадает под толкование 2 норм, исходить нужно из характера преступления и трактовки конкретной статьи или статей.

- Также к основополагающим относится принцип вины. Нельзя привлечь человека к ответственности, если его вина не была доказана. На основе этого положения создана презумпция невиновности, согласно которой доказывать вину подозреваемого должно государство. То есть задержанный не обязан обосновать свою невиновность.

- Ещё одним базовым моментом является необходимость. Применение уголовного наказания должно быть объективно обусловлено создавшейся ситуацией. Криминализация деяния – это самая жёсткая мера, на которую может пойти общество. И государство должно прибегать к такому способу защиты, когда все остальные варианты по разным причинам не подходят.

Источники уголовного права

Уголовное право в разных странах мира может откровенно шокировать. Так, в ЮАР по закону разрешается противодействовать угону авто огнемётом.

Основным источником уголовного права является уголовный закон. В отношении стран с континентальной системой права, к которым относится РФ, это уголовный кодекс. Причём всё уголовное законодательство делится на узкокодифицированное (нормы уголовного права содержатся исключительно в кодексе) и широкое. В последнем случае уголовное право включает в себя не только кодекс, но и другие законы, которые также устанавливают соответствующую ответственность. В качестве примера можно привести Францию, где правительство принимает ордонансы, закрепляющие уголовную ответственность за совершение тех или иных преступлений.

Англо-американская правовая система знакома, помимо прочего, с таким источником как судебный прецедент. В отдельных государствах источниками уголовного права являются также религиозные нормы.

В Российской Федерации важное значение в толковании норм уголовного права, закреплённых в кодексе, имеют также Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, которые не являясь источником права в буквальном смысле (они не устанавливают нормы права), содержат важные для практического применения и обязательные для применения судами разъяснения по вопросам действия тех или иных норма права.

Тенденция развития уголовного права

Уголовное законодательство большинства стран преследует сжигание национальных флагов. Но Дания в этом плане стала интересным исключением. Здесь запрещено сжигать флаги любых стран мира, кроме, собственно, датского.

В конце прошлого века новые уголовные кодексы были приняты в 50 странах мира. Уголовное право в настоящем переживает последствия этого обновления. В первую очередь кардинальные перемены коснулись стран социалистического блока. В целом специалисты выделяют 3 основных тенденции:

- Перенацеливание уголовного права на охрану прав и основных свобод человека и гражданина. Приоритет охраны сместился с охраны государственных и общественных интересов на охрану личности. Не случайно, если в УК РСФСР Особенная часть начиналась разделом о преступлениях против государства, то в действующем УК РФ её открывает раздел преступлений против личности.

- гуманизация уголовного права, выражающаяся в массовом отказе от применения смертной казни, телесных наказаний, каторжных работ, а также от общей конфискации имущества в ряде стран. Плюс происходит декриминализация целого ряда деяний;

- криминализация уголовного права связана с развитием общественных отношений (особый акцент сделан на терроризме), с коррупцией, отмыванием денег, сложно организованной преступностью, а также с появлением новых технологий, появлением и необходимостью защиты новых отношений в сфере экономической деятельности;

- интернационализация подразумевает установление ответственности за совершение некоторых преступлений не только в национальном законодательстве, но и в международном.

Особенности уголовного права разных стран мира

В Германии сам по себе побег из тюрьмы не является уголовным преступлением. Хотя без неприятных последствий всё равно не обойтись.

Уголовное право каждого государства отличается определённой спецификой. Тем не менее можно выделить особенности, характерные для конкретных семей. В отношении континентальной речь будет идти о следующем:

- кодификация;

- абстрактный характер конкретных норм;

- запрет или же ограничение судебного правотворчества, то есть понятие судебного прецедента в уголовном праве отсутствует;

- нет или почти нет юридических фикций (юридическая фикция – это особый приём законотворчества, при котором известный несуществующий факт признаётся существующим или наоборот, например, погашение судимости по истечении определенного срока, то есть законом определяется, что лицо, в действительности совершившее преступление, признается при определенных условиях его не совершившим).

К континентальной системе праваэтой семье относится большинство стран Африки, континентальной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки. Страны бывшего СССР тоже включены в данную группу.

Для англо-американской правовой системы в отношении уголовного права характерно:

- прецедентное право;

- казуистический характер норм;

- слабая распространённость кодексов;

- большое количество юридических фикций.

В эту группу входит Великобритания и почти все англоязычные страны.

В отдельную категорию нужно выделить государства с мусульманским правом. Для него характерно:

- использование религиозных норм в качестве основного источника уголовного права

- криминализация аморальных проступков;

- суровые наказания, в том числе и телесные, неприемлемые с точки зрения нарушения основных права и свобод человека и гражданина;

- первоочерёдное значение имеет нарушение религиозных норм.

Нужно отметить, что к данной системе права относятся не все мусульманские страны, а только некоторые из них, где до сих пор действует шариат. Это Судан, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и ряд других.

Также большинство специалистов выделяют семью обычного права. Для неё в плане уголовной отрасли присуще следующее:

- отсутствие конкретного источника, то есть регулируется всё обычаем;

- защита ценностей и самого факта существования семьи, рода и племени;

- оформление процессуальных обрядов в сверхъестественную подоплёку.

Такое уголовное право характерно для ряда стран Азии, Африки, а также для аборигенов Австралии. В чистом виде данная правовая семья в современном мире уже практически не встречается. Однако отдельные элементы до сих пор можно обнаружить в перечисленных странах.

Наука уголовного права

Под словосочетанием «уголовное право» понимают не только отрасль права, но и юридическую науку. Следует знать, что «уголовное право» как отрасль существенно отличается от науки уголовного права, что проявляется в стоящих перед ними задачах, предмете и применяемом методе.

Наука уголовного права рассматривает все проблемы уголовного права как единой правовой отрасли. Она обобщает опыт создания конкретных норм и практики их применения. Благодаря ей можно сделать вывод об эффективности криминализации тех или иных преступных деяний. Кроме того, наука уголовного права позволяет произвести прогноз по поводу развития уголовного права в дальнейшем.

В рамках науки выделяют ряд направлений: социологическое, антропологическое, просветительско-гуманистическое и классическое. По мере развития уголовного права совершенствуется и наука, так что можно предположить, что общее количество направлений со временем увеличится.

Предметом науки уголовного права является изучение уголовного законодательства, процедуры его принятия, а также практики его применения; принципов и оснований уголовной ответственности; современных и ранее существовавших концепций уголовного права; связей уголовного права с философией, теорией государства и права, социологией, другими юридическими и иными науками; зарубежного уголовно-правового законодательства, его доктрины и истории.

Наука уголовного права использует следующие методы: социологический, догматический, сравнительно-правовой, историко-правовой и диалектический. Диалектический метод также принято называть формально-логическим. Практически все перечисленные методы применяются и другими правовыми науками.

На протяжении всего развития уголовного права и как отрасли права, и как науки важнейшую роль в его развитии играли практикующие юристы, в частности адвокаты. Эта роль наиболее полно начала проявляться со второй половины XIX века, когда во всех развитых странах мира, также и в России окончательно сложилась адвокатура как сообщество профессиональных правовых советников. Особая ценность трудов адвокатов связана с тем, что проводя научные изыскания, последние могли наблюдать практическое применение тех или иных новелл в уголовном законодательстве и не были ограничены служебно-иерархическими рамками, действовавшими в отношении судей и прокуроров.

И в настоящее время адвокаты России играют значительную роль в развитии науки и отрасли уголовного права. Положительное влияние в этой части оказало принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и создание федеральной и региональных адвокатских палат.

Источник