Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения

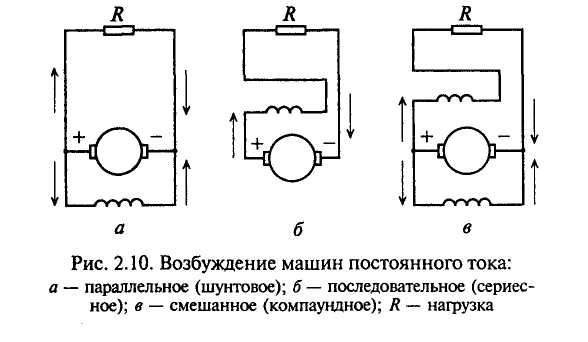

Рабочие свойства машин постоянного тока зависят в значительной мере от способа соединения обмотки возбуждения с якорем машины. По способу питания обмотки возбуждения машины постоянного тока подразделяются: на машины с параллельным возбуждением (шунтовые), машины с последовательным возбуждением (сериесные) и машины со смешанным возбуждением (компаундные) (рис. 2.10). Машины с параллельным и смешанным возбуждением применяют в качестве, как генераторов, так и двигателей, с последовательным возбуждением — только в качестве двигателей.

В машинах с параллельным возбуждением обмотка возбуждения присоединяется параллельно обмотке якоря (рис. 2.10, а), в машинах с последовательным возбуждением — последовательно с обмоткой якоря (рис.2.10, б). В машинах со смешанным возбуждением обмотка возбуждения имеет две части: одну, соединенную параллельно, а другую — последовательно с обмоткой якоря (рис. 2.10, в). Обмотки возбуждения, присоединяемые параллельно, выполняют из проводов небольшого сечения; обмотки же, присоединяемые последовательно, рассчитываемые на прохождение че-рез них полного тока генератора, выполняют из проводов большого сечения.

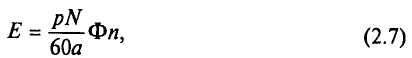

где р — число пар полюсов; N — число всех проводников обмотки; а — число параллельных ветвей; Ф — магнитный поток обмотки возбуждения (Вб); п — частота вращения якоря, мин» 1 .

2.7. Электродвигатели постоянного тока

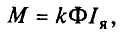

Величина вращающегося момента двигателя постоянного тока (М) выражается следующим соотношением:

где к — постоянная двигателя, зависящая от его конструкции; Ф — магнитный поток, Вб; /я — сила тока якоря, А. Скорость двигателя подчиняется уравнению

где Rя — сопротивление обмотки якоря, Ом.

Двигатель параллельного возбуждения, схема включения которого приведена на (рис. 2.11), о, присоединяется к сети так, чтобы обмотка возбуждения всегда находилась под полным напряжением сети. Поэтому магнитный поток двигателя остается постоянным, не зависящим от нагрузки, а сила тока в обмотке якоря возрастает пропорционально нагрузке. Из формулы (2.8) видно, что вращающий момент двигателя также возрастает пропорционально нагрузке. Скорость вращения уменьшается по формуле (2.9) незначительно.

постигается изменением напряжения, подводимого к двигателю; введением сопротивления в цепь якоря или изменением магнитного потока. Введение сопротивления в цепь якоря вызывает уменьшение скорости двигателя; регулирование скорости происходит при постоянном моменте. Этот способ применяется для подъемников, лебедок, поршневых компрессоров, насосов и т. д. Однако он связан со значительными потерями, обусловленными нагревом добавочного сопротивления, через которое протекает весь ток якоря. Наибольшее распространение имеет регулирование частоты вращения двигателя изменением магнитного потока. Это достигается реостатом, включенным в обмотку возбуждения. При уменьшении силы тока возбуждения уменьшается магнитный поток, а следовательно, увеличивается частота вращения двигателя. В этом случае регулирование происходит при постоянной мощности. Включение реостата в цепь обмотки возбуждения не вызывает значительных потерь энергии благодаря небольшому значению силы тока возбуждения. В двигателе параллельного возбуждения обмотка возбуждения имеет большое сопротивление и, следовательно, сила тока в этой обмотке и в реостате невелика.

Электродвигатель с последовательным возбуждением включают в сеть по схеме, изображенной на рис. 2.11, б. Своими характеристиками двигатели последовательного возбуждения значительно отличаются от двигателей параллельного возбуждения. Вследствие того, что через обмотку возбуждения двигателя, последовательно соединенную с обмоткой якоря, проходит весь его ток, одновременно с увеличением нагрузки двигателя резко возрастает величина магнитного потока его полюсов. Также резко падает число его оборотов, которое, как уже отмечалось, изменяется обратно пропорционально магнитному потоку. В связи с этим такие двигатели, uo-первых, развивают большой вращающийся момент при малых оборотах (в частности, при пуске в ход) и, во-вторых, обладают большой перегрузочной способностью. Вместе с тем, с уменьшением нагрузки на валу частота вращения двигателя быстро возрастает и при малых нагрузках (меньше 1/4 нормальной), он приобретает скорость, опасную для его целостности. Вхолостую, т. е. без нагрузки, сериесные электродвигатели вообще нельзя пускать — они идут, как принято говорить, на «разнос». Это является отрицательным свойством сериесного электродвигателя.

По своим характеристикам эти электродвигатели больше всего подходят для привода подъемно-транспортных устройств. Их широко применяют в электрической тяге (трамваи, троллейбусы, электрические железные дороги).

В строительной практике двигатели последовательного возбуждения применяют на некоторых типах мощных экскаваторов с питанием от двигатель-генераторов и на электрических погрузчиках с питанием от аккумуляторов.

Регулирование скорости двигателей последовательного возбуждения принципиально не отличается от двигателей с параллельным возбуждением, только значение силы тока в обмотке возбуждения или якоря изменяется не реостатом, а их шунтированием — отводом части тока от этих обмоток.

Для изменения направления вращения двигателей постоянного тока (реверсирование) необходимо изменить полярность магнитного поля или направление силы тока в обмотке якоря. Эту операцию выполняют переключением соответствующих обмоток — якоря или возбуждения.

Источник

Способы возбуждения машин постоянного тока

Работа и свойства электрических машин постоянного тока (как генераторов, так и двигателей) в значительной степени зависят от способа возбуждения в них магнитного потока. Действительно, магнитный поток входит множителем как в выражение ЭДС, так и в выражение электромагнитного момента, поэтому необходимо знать, как создается магнитный поток, от каких величин он зависит, как и для какой цели нужно изменять его значение.

Согласно ГОСТов, по способу возбуждения машины постоянного тока классифицируют следующим образом:

а) машины независимого возбуждения, обмотка возбуждения которых питается от постороннего источника электрического тока;

б) машины параллельного возбуждения, обмотка возбуждения которых соединена параллельно с цепью якоря;

в) машины последовательного возбуждения, обмотка возбуждения которых соединена последовательно с цепью якоря;

г) машины смешанного возбуждения, у которых имеются две обмотки возбуждения, одна из которых соединена последовательно с цепью якоря (другая — может быть либо независимой, либо, чаще, параллельной). Если МДС обмоток возбуждения имеют одно направление, то такое их включение называется согласным. Если же МДС обмоток направлены в разные стороны, то включение называется встречным.

Схемы всех четырех типов машин показаны соответственно на рис. 1.

Все эти электрические машины имеют одинаковое устройство и отличаются лишь выполнением обмотки возбуждения (ОВ). Обмотки независимого и параллельного возбуждения изготавливают с большим числом витков, из провода малого сечения, а обмотку последовательного возбуждения — с малым числом витков из провода большого сечения.

Существуют также машины небольшой мощности, магнитное поле у которых создается либо только постоянными магнитами, либо еще и обмотками возбуждения, питаемыми электрическим током. Свойства первых близки к свойствам машин независимого, а вторых — смешанного или независимого возбуждения (в зависимости от способа подключения обмотки возбуждения).

Рис. 1. Схемы электрических машин постоянного тока независимого (а), параллельного (6), последовательного (в) и смешанного (г)

возбуждений

Во всех машинах на возбуждение расходуется от 0,5 % до 5 % номинальной мощности машины, причем первое значение относится к очень мощным машинам, а второе — к машинам мощностью около 1 кВт.

Как видно из рис. 1, значение тока возбуждения /в машины независимого возбуждения не зависит от тока якоря и определяется напряжением источника питания, причем для регулирования тока /в последовательно в цепь обмотки возбуждения включают резистор.

У машины параллельного возбуждения, согласно закону Ома,

/в = Ur/(RB + Rр), (1)

где RB — сопротивление обмотки возбуждения, a Rp — последовательно с нею включаемого регулировочного резистора.

У машин последовательного возбуждения /в = /я.

Согласно ГОСТ 2582—81, выводы всех обмоток маркируются следующим образом:

Я1 и Я2 — начало и конец обмотки якоря;

С1 и С2 — начало и конец последовательной (сериесной) обмотки возбуждения;

Ш1 и Ш2 — начало и конец параллельной (шунтовой) обмотки возбуждения;

К1 и К2 — начало и конец компенсационной обмотки;

Н1 и Н2 — начало и конец обмотки независимого возбуждения;

Д1 и Д2 — начало и конец обмотки добавочных полюсов.

Возможны случаи, когда машина имеет несколько обмоток одного наименования. В этом случае их начала и концы после буквенных обозначений должны иметь две цифры:

первая указывает порядковый номер обмотки, a вторая,, — начало (1) или конец (2). Например, начало второй параллельной обмотки возбуждения будет иметь обозначение Ш21.

Источник

Классифиация машин постоянного тока по способу возбуждения

Для работы генератора необходимо наличие в нем магнитного поля. В зависимости от способа создания магнитного поля все генераторы постоянного тока (ГПТ) делят на:

1 — генераторы с независимым возбуждением:

— электромагнитные, где поле создается специальной обмоткой,

— магнитоэлектрические, где поле создается с помощью постоянных

2 — генераторы с самовозбуждением:

Свойства генераторов анализируют с помощью характеристик, устанавливающих зависимости между основными величинами, определяющими работу генератора. Таковыми являются:

— напряжение на зажимах, U, B;

— полезная электрическая мощность, Р , Вт;

— частота вращения якоря n, мин .

Номинальные значения этих величин входят в паспортные данные всех генераторов постоянного тока. Можно указать и ряд дополнительных величин, например, число пар полюсов Р, сопротивления обмоток Rя, Rш, Rc и т.п. Основную группу характеристик снимают при неизменной частоте вращения якоря.

Основными характеристиками ГПТ являются:

(Uo — напряжение холостого хода генератора).

(Rв— сопротивление реостата в цепи возбуждения).

(Uном — номинальное напряжение генератора).

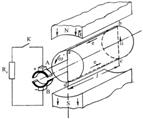

37.ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА.Электрическими машинами называются устройства, предназначенные для преобразования механической энергии вращения в электрическую (генератор) и наоборот, электрическую энергию в механическую (двигатель). Работа электрической машины основана на единстве закона электромагнитной индукции и закона электромагнитных сил.Возьмем устройство, состоящее из двух магнитных полюсов создающих постоянное магнитное поле, и якоря – стального цилиндра с уложенным на нем витком из электропроводного материала. Концы витка присоединены к двум металлическим полукольцам, изолированным друг от друга и от вала. Полукольца соприкасаются с неподвижными щетками, соединенными с внешней цепью (рисунок 1.1).

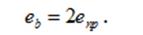

При вращении якоря в соответствии с законом электромагнитной индукции в проводниках витка ab и cd при пересечении ими магнитного поля будет индуктироваться ЭДС, которая при наличии стального цилиндра равнаe = BLVгде V – линейная скорость движения проводника относительно магнитного поля;.B – индукция магнитного поля;.L – длина активной части витка.Направления ЭДС в проводниках ab и cd определяется по правилу правой руки. По контуру abcd эти ЭДС складываются и, так как верхний и нижний проводники находятся в одинаковых магнитных условиях, то ЭДС витка будет

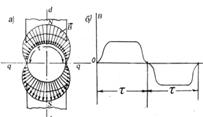

Таким образом, в данных условиях характер изменения во времени ЭДС в проводнике при вращении определяется характером распределения индукции в зазоре. Распределение ее по окружности якоря неравномерное, так как магнитное сопротивление Rμ потоку различное. Под полюсами индукция В имеет максимальное значение, в промежутке между полюсами индукция уменьшается, достигая на линии qq нулевого значения (рисунок 1.2,а). Линия dd, проходящая через центр якоря вдоль полюсов, называется продольной осью машины, а линия qq, проходящая через центр якоря посредине между полюсами, называется поперечной осью. Поперечную ось также называют геометрической нейтралью. Часть окружности якоря, приходящуюся на один полюс, называет полюсным делением и обозначают τ.

При вращении якоря через каждые полоборота проводники ab и cd оказываются в поле противоположных полюсов. Поэтому направление ЭДС в них меняется на противоположное. Таким образом, при вращении якоря в витке индуктируется переменная ЭДС (рисунок 1.2,б). Для получения во внешней цепи постоянного тока устанавливают специальный переключатель, называемый коллектором. Проводники ab и cd присоединяются к полукольцам, изолированным друг от друга и от вала. Полукольца (пластины коллектора) соприкасаются с неподвижными щетками, соединенными с внешней цепью. При вращении якоря каждая из щеток будет соприкасаться только с той коллекторной пластиной и соответственно только с тем из проводников, который находится под полюсом данной полярности. Направление ЭДС в витке изменяется на линии геометрической нейтрали и в это же момент происходит переключение полуколец к щеткам А и В. В результате полярность щеток в процессе работы машины остается неизменной, а ЭДС и ток во внешней цепи становятся постоянными по направлению и переменным» по величине (рисунок 1.3). Таким образом, коллектор играет роль механического переключателя сторон витка к щеткам, т.е. является выпрямителем. Чтобы сгладить пульсацию ЭДС и тока во внешней цепи, на якоре располагают несколько витков, присоединенных к соответствующим парам коллекторных пластин и сдвинутых относительно друг друга на некоторый угол. Практически уже при 16 витках на якоре пульсации тока становятся незаметными и ток во внешней цепи можно считать постоянными не только по направлению, но и по величине. Таким образом, мы получили генератор постоянного тока.

Рисунок 1.3Рассмотрим работу данной системы в режиме двигателя. Если к щеткам приложить напряжение внешнего источника электроэнергии, то в витке потечёт ток. Согласно закону электромагнитных сил на каждую сторону витка будет действовать сила

Источник