Классификация методов прогнозирования

Под методами прогнозирования понимается совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, вывести суждения, с определенной степенью достоверности, относительно будущего развития объекта.

При использовании моделей в экономических расчетах все величины характеризующие моделируемые объекты, подразделяются на: экзогенные или входные – известные, т.е. рассчитываемые вне модели; эндогенные, или выходные — неизвестные, т.е. определяемые в процессе решения задачи и получаемые в пределах самой моделируемой системы.

Эндогенные факторы взаимосвязаны прямыми и обратными связями, а экзогенные не испытывают обратного воздействия (в рамках данной модели). Для экономико- математического моделирования разделение переменных эндогенные и экзогенные в значительной мере произвольно и определяется характером решаемой задачи.

Вся совокупность методов прогнозирования группируется по следующим признакам:

— по способу получения и обработки информации: статистические методы, методы аналогий, опережающие методы;

— по степени формализации: формализованные и интуитивные;

— по общему принципу действия;

— по направлениям и назначению прогнозирования;

— по процедуре получения параметров прогнозной модели и др.

По способам получения и обработки информации выделяются следующие методы прогнозирования: статистические методы, методы аналогий, опережающие методы.

Статистические методы — система приемов, способов обработки информации, направленных на получение количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях прогнозируемых массовых социально-экономических явлений.

Метод аналогий – построен на получении прогнозов построенных на логическом выводе, из которого знание о прогнозируемых процессах возникает на основе известного сходства закономерностей развития одних процессов с другими. Это свойство позволяет после исследования делать выводы, хотя и не окончательные, и не доказательные в полном смысле этого слова. Существуют следующие три вида аналогий: аналогия свойств, аналогия отношений и изоморфизма. Принцип изоморфизма положен в основу разработки экономико-математических моделей прогнозирования социально- экономического развития.

Опережающие методы прогнозирования базируются на определенных принципах специальной обработки научно-технической информации, реализующих в прогнозе ее свойство отражать новые тенденции закономерностей развития объекта прогнозирования.

В свою очередь их можно разделить на методы исследования динамики развития объекта и методы исследования и оценки уровня развития объекта.

Источник

Классификация методов прогнозирования. Оценка точности прогноза, построенного методом экстраполяции

Метод прогнозирования — это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогноза. В настоящее время существует около 150 методов прогнозирования, но практически используются около 20-30 основных методов.

Методика прогнозирования — это совокупность специальных приемов и правил разработки конкретных прогнозов. Прием прогнозирования — это математическая или логическая операция, направленная на получение конкретных результатов в процессе разработки прогнозов.

Классификация методов прогнозирования осуществляется по трем основным признакам:

- по степени формализации методов;

- по общему принципу действия;

- по способу получения прогнозной информации.

По степени формализации методы прогнозирования делятся на формализованные и интуитивные.

Формализованные методы используются в том случае, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном количественный характер, а влияние различных факторов можно описать с помощью математических формул.

Интуитивные методы применяются тогда, когда информация количественного характера об объекте прогнозирования отсутствует или носит в основном качественный характер и влияние факторов невозможно описать математически.

В свою очередь эти две группы можно разделить по общему принципу деятельности и способу получения прогнозной информации. Формализованные методы подразделяются на методы экстраполяции и методы моделирования.

Экстраполяция — это метод научного исследования, который основан на распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования.

К методам экстраполяции относятся метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов. Цель методов экстраполяции – показать, к какому состоянию в будущем может прийти объект, если его развитие будет осуществляться с той же скоростью или ускорением, что и в прошлом.

Методы экстраполяции достаточно широко применяются на практике, так как они просты, дешевы, и не требуют для расчетов большой статистической базы. Использование методов экстраполяции предполагает два допущения, которые в большинстве случаев характерны для экономических процессов:

- основные факторы, тенденции прошлого сохранят свое проявление в будущем;

- исследуемое явление развивается по плавной траектории, которую можно выразить, описать математически.

К методам моделирования относятся: методы информационного моделирования (патентный и публикационный), статистического моделирования, логического моделирования (прогнозной аналогии, «дерево целей»).

Методы информационного моделирования (или опережающего прогнозирования) были разработаны и впервые использованы для построения прогнозов, связанных с научно-техническим прогрессом (НТП). Они основаны на свойстве научно-технической информации предварять внедрение достижений НТП в практическую деятельность. В настоящее время эти методы применяются и при прогнозировании экономических процессов.

Методы прогнозирования по аналогии приемлемы в том случае, когда появление одного события сопровождается появлением другого и эта взаимосвязь носит устойчивый характер — характер закономерности. К таким методам относятся методы математической аналогии и исторической аналогии.

Метод «дерево целей» используется для прогнозирования сложных экономических процессов, систем, в которых возможно выделение многих структурных или иерархических уровней. Процедура построения «дерева целей» представляет собой формулировку генеральной цели прогноза с последующим разбиением ее на ряд подцелей 1-го уровня, который является результатом реализации подцелей 2-го уровня, и т.д. При этом разбиение генеральной цели происходит как бы из будущего в настоящее с установлением промежуточных событий и фиксацией причинно-следственных связей между ними.

«Дерево целей» формируется с помощью экспертов, причем при переходе от уровня к уровню состав экспертов меняется. При приближении к более высокому уровню остаются более крупные эксперты в конкретных областях.

Интуитивные методы прогнозирования применяются для тех процессов, которые невозможно описать математическими формулами. Использование данных методов дает возможность получить прогнозную оценку состояния развития объекта в будущем независимо от информационной обеспеченности. Сущность интуитивных методов заключается в построении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и обработки полученных результатов. Решение проблемы в этом случае базируется на обобщенном мнении экспертов.

Интуитивные методы прогнозирования делятся на индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные экспертные оценки основаны на обобщении мнений отдельных экспертов, выраженных независимо друг от друга. К ним относятся: метод интервью, метод анкетного опроса, аналитический метод, метод написания сценария. Коллективные экспертные оценки базируются на получении объединенной оценки от всей группы специалистов-экспертов, выработанной при непосредственном контакте. К таким методам относятся метод Дельфи, метод «мозговой атаки», метод экспертных комиссий.

Оценка точности прогноза, построенного методом экстраполяции

Всякий прогноз должен иметь высокую точность, которая является важнейшей его характеристикой. Существует несколько способов оценки точности прогноза:

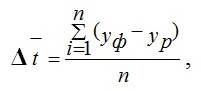

1. Cредняя абсолютная оценка:

|

где Yф – фактическое значение исследуемого явления, Yр – расчетное значение исследуемого явления, n – число уровней временного ряда;

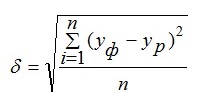

2. Cредняя квадратическая оценка:

|

Чем ближе к нулю первый и второй показатели, тем выше точность прогноза.

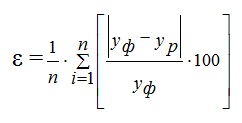

3. Cредняя относительная ошибка:

|

Интерпретация значений средней относительной ошибки для оценки точности прогноза представлена в следующей таблице:

| Средняя относительная ошибка (ε), % | Интерпретация |

|---|---|

| 50 | Точность неудовлетворительная |

Другие статьи по данной теме:

Список использованных источников

- Научно-методические рекомендации по вопросам диагностики социальных рисков и прогнозирования вызовов, угроз и социальных последствий. Российский государственный социальный университет. Москва. 2010;

- Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001;

- Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозирование национальной экономики: Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007;

- Слуцкин Л.Н. Курс МБА по прогнозированию в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

2012 © Лана Забродская. При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна

Источник

По способу получения информации методы прогнозирования подразделяются

2.1 лМБУУЙЖЙЛБГЙС НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС, РП ПГЕОЛБН ХЮЕОЩИ, ОБУЮЙФЩЧБЕФУС УЧЩЫЕ 150 ТБЪМЙЮОЩИ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС. пДОБЛП ОБ РТБЛФЙЛЕ ЙУРПМШЪХЕФУС Ч ЛБЮЕУФЧЕ ПУОПЧОЩИ 15-20. ч УХЭЕУФЧХАЭЙИ ЙУФПЮОЙЛБИ РТЕДУФБЧМЕОЩ ТБЪМЙЮОЩЕ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООЩЕ РТЙОГЙРЩ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС. пДОЙН ЙЪ ОБЙВПМЕЕ ЧБЦОЩИ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООЩИ РТЙЪОБЛПЧ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС СЧМСЕФУС УФЕРЕОШ ЖПТНБМЙЪБГЙЙ, ЛПФПТБС ДПУФБФПЮОП РПМОП ПИЧБФЩЧБЕФ РТПЗОПУФЙЮЕУЛЙЕ НЕФПДЩ. чФПТЩН ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООЩН РТЙЪОБЛПН НПЦОП ОБЪЧБФШ ПВЭЙК РТЙОГЙР ДЕКУФЧЙС НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ФТЕФШЙН — УРПУПВ РПМХЮЕОЙС РТПЗОПЪОПК ЙОЖПТНБГЙЙ.

рТЕЦДЕ, ЮЕН РЕТЕКФЙ Л ДЕФБМШОПНХ ТБУУНПФТЕОЙА ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООЩИ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ОЕПВИПДЙНП ПРТЕДЕМЙФШ РПОСФЙЕ НЕФПДБ ЙМЙ НЕФПДПЧ ЬЛПОПНЙЮЕУЛПЗП Й УПГЙБМШОПЗП РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС . рПД ОЙНЙ УМЕДХЕФ РПОЙНБФШ УПЧПЛХРОПУФШ РТЙЕНПЧ Й УРПУПВПЧ НЩЫМЕОЙС, РПЪЧПМСАЭЙИ ОБ ПУОПЧЕ БОБМЙЪБ ТЕФТПУРЕЛФЙЧОЩИ ДБООЩИ (УН. ТЙУХОПЛ 2.1), ЬЛЪПЗЕООЩИ (ЧОЕЫОЙИ) Й ЬОДПЗЕООЩИ (ЧОХФТЕООЙИ) УЧСЪЕК ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, Б ФБЛ ЦЕ ЙИ ЙЪНЕТЕОЙК Ч ТБНЛБИ ТБУУНБФТЙЧБЕНПЗП СЧМЕОЙС ЙМЙ РТПГЕУУБ, ЧЩЧЕУФЙ УХЦДЕОЙС ПРТЕДЕМЕООПК ДПУФПЧЕТОПУФЙ ПФОПУЙФЕМШОП ЕЗП (ПВЯЕЛФБ) ВХДХЭЕЗП ТБЪЧЙФЙС .

тЙУХОПЛ 2.1 — ьФБРЩ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС

оБХЮОЩК БОБМЙЪ ЬЛПОПНЙЮЕУЛЙИ, УПГЙБМШОЩИ Й ОБХЮОП-ФЕИОЙЮЕУЛЙИ РТПГЕУУПЧ Й ФЕОДЕОГЙК ПУХЭЕУФЧМСЕФУС РП ФТЕН УФБДЙСН: ТЕФТПУРЕЛГЙС, ДЙБЗОПЪ, РТПУРЕЛГЙС.

рПД ТЕФТПУРЕЛГЙЕК РПОЙНБЕФУС ЬФБР РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ОБ ЛПФПТПН ЙУУМЕДХЕФУС ЙУФПТЙС ТБЪЧЙФЙС ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, РПМХЮЕОЙС ЕЗП УЙУФЕНБФЙЪЙТПЧБООПЗП ПРЙУБОЙС.

оБ УФБДЙЙ ТЕФТПУРЕЛГЙЙ РТПЙУИПДЙФ УВПТ, ИТБОЕОЙЕ Й ПВТБВПФЛБ ЙОЖПТНБГЙЙ, ЙУФПЮОЙЛПЧ, ОЕПВИПДЙНЩИ ДМС РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ПРФЙНЙЪБГЙС ЛБЛ УПУФБЧБ ЙУФПЮОЙЛПЧ, ФБЛ Й НЕФПДПЧ ЙЪНЕТЕОЙС Й РТЕДУФБЧМЕОЙС ТЕФТПУРЕЛГЙПООПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ХФПЮОЕОЙЕ Й ПЛПОЮБФЕМШОПЕ ЖПТНЙТПЧБОЙЕ УФТХЛФХТЩ Й УПУФБЧБ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛ ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС.

дЙБЗОПЪ РТЕДУФБЧМСЕФ ФБЛПК ЬФБР РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ОБ ЛПФПТПН ЙУУМЕДХЕФУС УЙУФЕНБФЙЪЙТПЧБООПЕ ПРЙУБОЙЕ ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС У ГЕМША ЧЩСЧМЕОЙС ФЕОДЕОГЙК ЕЗП ТБЪЧЙФЙС Й ЧЩВПТБ НПДЕМЕК Й НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС.

оБ УФБДЙЙ ДЙБЗОПЪБ РТПЙЪЧПДЙФУС БОБМЙЪ ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ЛПФПТЩК МЕЦЙФ Ч ПУОПЧЕ РТПЗОПЪОПК НПДЕМЙ. оБ УФБДЙЙ ДЙБЗОПЪБ БОБМЙЪ ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ЛБЛ РТБЧЙМП ЪБЛБОЮЙЧБЕФУС ОЕ ФПМШЛП ТБЪТБВПФЛПК НПДЕМЙ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ОП Й ЧЩВПТПН БДЕЛЧБФОПЗП НЕФПДБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС.

рТПУРЕЛГЙС РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК ЬФБР РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ОБ ЛПФПТПН РП ДБООЩН ДЙБЗОПЪБ ТБЪТБВБФЩЧБАФУС РТПЗОПЪЩ ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, РТПЙЪЧПДЙФУС ПГЕОЛБ ДПУФПЧЕТОПУФЙ, ФПЮОПУФЙ ЙМЙ ПВПУОПЧБООПУФЙ РТПЗОПЪБ (ЧЕТЙЖЙЛБГЙС), Б ФБЛЦЕ ТЕБМЙЪБГЙС ГЕМЙ РТПЗОПЪБ РХФЕН ПВЯЕДЙОЕОЙЙ ЛПОЛТЕФОЩИ РТПЗОПЪПЧ ОБ ПУОПЧЕ РТЙОГЙРПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС (УЙОФЕЪ).

оБ УФБДЙЙ РТПУРЕЛГЙЙ ЧЩСЧМСЕФУС ОЕДПУФБАЭБС ЙОЖПТНБГЙС ПВ ПВЯЕЛФЕ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ХФПЮОСЕФУС ТБОЕЕ РПМХЮЕООБС, ЧОПУСФУС ЛПТТЕЛФЙЧЩ Ч НПДЕМШ РТПЗОПЪЙТХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ЧОПЧШ РПУФХРЙЧЫЕК ЙОЖПТНБГЙЕК.

оБХЮОП ПВПУОПЧБООБС ЛМБУУЙЖЙЛБГЙС ДБЕФ ЧПЪНПЦОПУФШ ХЧЕМЙЮЙФШ ЮЙУМП РТЙЕНПЧ (НПДЙЖЙЛБГЙК) ОБ ОЙЦОЙИ ХТПЧОСИ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙЙ, ЛХДБ НПЗХФ ВЩФШ ЧОЕУЕОЩ ОПЧЩЕ ЬМЕНЕОФЩ. оБ ТЙУ. 2.2 РТЕДУФБЧМЕОБ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООБС УИЕНБ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС.

тЙУХОПЛ 2.2 — лМБУУЙЖЙЛБГЙС НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС

рП УФЕРЕОЙ ЖПТНБМЙЪБГЙЙ (РП РЕТЧПНХ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙПООПНХ РТЙЪОБЛХ) НЕФПДЩ ЬЛПОПНЙЮЕУЛПЗП РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ ЙОФХЙФЙЧОЩЕ Й ЖПТНБМЙЪПЧБООЩЕ. йОФХЙФЙЧОЩЕ НЕФПДЩ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ЙУРПМШЪХАФУС Ч ФЕИ УМХЮБСИ, ЛПЗДБ ОЕЧПЪНПЦОП ХЮЕУФШ ЧМЙСОЙЕ НОПЗЙИ ЖБЛФПТПЧ ЙЪ-ЪБ ЪОБЮЙФЕМШОПК УМПЦОПУФЙ ПВЯЕЛФБ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС. ч ЬФПН УМХЮБЕ ЙУРПМШЪХАФУС ПГЕОЛЙ ЬЛУРЕТФПЧ. рТЙ ЬФПН ТБЪМЙЮБАФ ЙОДЙЧЙДХБМШОЩЕ Й ЛПММЕЛФЙЧОЩЕ ЬЛУРЕТФОЩЕ ПГЕОЛЙ.

ч УПУФБЧ ЙОДЙЧЙДХБМШОЩИ ЬЛУРЕТФОЩИ ПГЕОПЛ ЧИПДСФ:

- НЕФПД «ЙОФЕТЧША», РТЙ ЛПФПТПН ПУХЭЕУФЧМСЕФУС ОЕРПУТЕДУФЧЕООЩК ЛПОФБЛФ ЬЛУРЕТФБ УП УРЕГЙБМЙУФПН РП УИЕНЕ «ЧПРТПУ — ПФЧЕФ»;

- БОБМЙФЙЮЕУЛЙК НЕФПД, РТЙ ЛПФПТПН ПУХЭЕУФЧМСЕФУС МПЗЙЮЕУЛЙК БОБМЙЪ ЛБЛПК-МЙВП РТПЗОПЪЙТХЕНПК УЙФХБГЙЙ, УПУФБЧМСАФУС БОБМЙФЙЮЕУЛЙЕ ДПЛМБДОЩЕ ЪБРЙУЛЙ;

- НЕФПД ОБРЙУБОЙС УГЕОБТЙС, ЛПФПТЩК ПУОПЧБО ОБ ПРТЕДЕМЕОЙЙ МПЗЙЛЙ РТПГЕУУБ ЙМЙ СЧМЕОЙС ЧП ЧТЕНЕОЙ РТЙ ТБЪМЙЮОЩИ ХУМПЧЙСИ.

нЕФПДЩ ЛПММЕЛФЙЧОЩИ ЬЛУРЕТФОЩИ ПГЕОПЛ ЧЛМАЮБАФ Ч УЕВС:

- НЕФПД «ЛПНЙУУЙК»;

- НЕФПД «ЛПММЕЛФЙЧОПК ЗЕОЕТБГЙЙ ЙДЕК» («НПЪЗПЧБС БФБЛБ»);

- НЕФПД «дЕМШЖЙ»;

- НБФТЙЮОЩК НЕФПД.

ьФБ ЗТХРРБ НЕФПДПЧ ПУОПЧБОБ ОБ ФПН, ЮФП РТЙ ЛПММЕЛФЙЧОПН НЩЫМЕОЙЙ, ЧП-РЕТЧЩИ, ЧЩЫЕ ФПЮОПУФШ ТЕЪХМШФБФБ, Й, ЧП-ЧФПТЩИ, РТЙ ПВТБВПФЛЕ ЙОДЙЧЙДХБМШОЩИ ОЕЪБЧЙУЙНЩИ ПГЕОПЛ, ЧЩОПУЙНЩИ ЬЛУРЕТФБНЙ, РП НЕОШЫЕК НЕТЕ НПЗХФ ЧПЪОЙЛОХФШ РТПДХЛФЙЧОЩЕ ЙДЕЙ.

ч ЗТХРРХ ЖПТНБМЙЪПЧБООЩИ НЕФПДПЧ ЧИПДСФ ДЧЕ РПДЗТХРРЩ: ЬЛУФТБРПМСГЙЙ Й НПДЕМЙТПЧБОЙС. л РЕТЧПК РПДЗТХРРЕ ПФОПУСФУС НЕФПДЩ ОБЙНЕОШЫЙИ ЛЧБДТБФПЧ, ЬЛУРПОЕОГЙБМШОПЗП УЗМБЦЙЧБОЙС, УЛПМШЪСЭЙИ УТЕДОЙИ. лП ЧФПТПК — УФТХЛФХТОПЕ, УЕФЕЧПЕ Й НБФТЙЮОПЕ НПДЕМЙТПЧБОЙЕ, ЙНЙФБГЙПООПЕ НПДЕМЙТПЧБОЙЕ.

тБУУНПФТЕООЩЕ ЛМБУУЩ ЙОФХЙФЙЧОЩИ Й ЖПТНБМЙЪПЧБООЩИ НЕФПДПЧ УИПЦЙ РП УЧПЕНХ УПУФБЧХ У ЬЛУРЕТФОЩНЙ Й «ЖБЛФПЗТБЖЙЮЕУЛЙНЙ» НЕФПДБНЙ. жБЛФПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ НЕФПДЩ ПУОПЧБОЩ ОБ ЖБЛФЙЮЕУЛЙ ЙНЕАЭЕКУС ЙОЖПТНБГЙЙ ПВ ПВЯЕЛФЕ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС Й ЕЗП РТПЫМПН ТБЪЧЙФЙЙ, ЬЛУРЕТФОЩЕ ВБЪЙТХАФУС ОБ ЙОЖПТНБГЙЙ, РПМХЮЕООПК РП ПГЕОЛБН УРЕГЙБМЙУФПЧ-ЬЛУРЕТФПЧ.

ч ЛМБУУ ЬЛУРЕТФОЩИ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ЧИПДЙФ НЕФПД ЬЧТЙУФЙЮЕУЛПЗП РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ( ЬЧТЙУФЙЛБ — ОБХЛБ, ЙЪХЮБАЭБС РТПДХЛФЙЧОП ФЧПТЮЕУЛПЕ НЩЫМЕОЙЕ ). ьФП БОБМЙФЙЮЕУЛЙК НЕФПД, УХФШ ЛПФПТПЗП ЪБЛМАЮБЕФУС Ч РПУФТПЕОЙЙ Й РПУМЕДХАЭЕН ХУЕЮЕОЙЙ «ДЕТЕЧБ РПЙУЛБ» ЬЛУРЕТФОПК ПГЕОЛЙ У ЙУРПМШЪПЧБОЙЕН ЛБЛПК-МЙВП ЬЧТЙУФЙЛЙ. рТЙ ЬФПН НЕФПДЕ ПУХЭЕУФЧМСЕФУС УРЕГЙБМЙЪЙТПЧБООБС ПВТБВПФЛБ РТПЗОПЪОЩИ ЬЛУРЕТФОЩИ ПГЕОПЛ, РПМХЮЕООЩИ РХФЕН УЙУФЕНБФЙЪЙТПЧБООПЗП ПРТПУБ ЧЩУПЛПЛЧБМЙЖЙГЙТПЧБООЩИ УРЕГЙБМЙУФПЧ. пО РТЙНЕОСЕФУС ДМС ТБЪТБВПФЛЙ РТПЗОПЪПЧ ОБХЮОП-ФЕИОЙЮЕУЛЙИ РТПВМЕН Й ПВЯЕЛФПЧ, БОБМЙЪ ТБЪЧЙФЙС ЛПФЕ МЙВП РПМОПУФША, МЙВП ЮБУФЙЮОП ОЕ РПДДБЕФУС ЖПТНБМЙЪБГЙЙ.

уФТХЛФХТБ НЕФПДБ ЬЧТЙУФЙЮЕУЛПЗП РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ЧЛМАЮБЕФ Ч ЛБЮЕУФЧЕ ПУОПЧОЩИ ЬМЕНЕОФПЧ: УЙОФЕЪ-ЗТБЖ ( ЗТБЖ — ЖЙЗХТБ, УПУФПСЭБС ЙЪ ФПЮЕЛ — ЬМЕНЕОФПЧ, УПЕДЙОЕООЩИ МЙОЙСНЙ ) НПДЕМЙ ПВЯЕЛФБ; ЖПТНЙТПЧБОЙС ЬЛУРЕТФОЩИ ВТЙЗБД Й ПГЕОЛЙ ЛПНРЕФЕОФОПУФЙ ЬЛУРЕТФПЧ; ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ЧПРТПУПЧ Й ТБЪТБВПФЛХ ФБВМЙГ ЬЛУРЕТФОЩИ ПГЕОПЛ; БОБМЙЪ ТБВПФЩ ЬЛУРЕТФПЧ; БМЗПТЙФНЩ ПВТБВПФЛЙ ФБВМЙГ ЬЛУРЕТФОЩИ ПГЕОПЛ; УРПУПВ ЧБТЙБГЙЙ РПМХЮЕООЩИ РТПЗОПЪПЧ, УЙОФЕЪ РТПЗОПЪОЩИ НПДЕМЕК

пУПВПЕ НЕУФП Ч ЛМБУУЙЖЙЛБГЙЙ НЕФПДПЧ ЬЛПОПНЙЮЕУЛПЗП РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ЪБОЙНБАФ ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ ЛПНВЙОЙТПЧБООЩЕ НЕФПДЩ, ЛПФПТЩЕ ПВЯЕДЙОСАФ ТБЪМЙЮОЩЕ ДТХЗЙЕ НЕФПДЩ. оБРТЙНЕТ, ЛПММЕЛФЙЧОЩЕ ЬЛУРЕТФОЩЕ ПГЕОЛЙ Й НЕФПДЩ НПДЕМЙТПЧБОЙС ЙМЙ УФБФЙУФЙЮЕУЛЙЕ Й ПРТПУ ЬЛУРЕТФПЧ.

ч ЛБЮЕУФЧЕ ЙОЖПТНБГЙЙ ЙУРПМШЪХЕФУС ЖБЛФПЗТБЖЙЮЕУЛБС Й ЬЛУРЕТФОБС ЙОЖПТНБГЙС.

рТЙ ЛМБУУЙЖЙЛБГЙЙ НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ОЕПВИПДЙНП ЙНЕФШ Ч ЧЙДХ, ЮФП УПДЕТЦБФЕМШОБС УЙУФЕНБФЙЪБГЙС НЕФПДПЧ РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС ДПМЦОБ ПРТЕДЕМСФШУС УБНЙН ПВЯЕЛФПН РТПЗОПЪЙТПЧБОЙС, ЬЛПОПНЙЮЕУЛЙНЙ РТПГЕУУБНЙ ТБЪЧЙФЙС Й ЙИ ЪБЛПОПНЕТОПУФСНЙ.

Источник