- По способу питания сапротрофным организмом является

- Сапротрофное питание грибов Мисог и Rhizopus

- Симбиоз: мутуализм, паразитизм и комменсализм

- Тип питания

- Трофность

- Конидии и конидиеносцы гемибиотрофного гриба

- Четыре группы степени паразитизма

- Сапротрофное питание — Saprotrophic nutrition

- СОДЕРЖАНИЕ

- Процесс

- Условия

- БИОЛОГИЯ Том 1 — руководство по общей биологии — 2004

- 8. ГЕТЕРОТРОФНОЕ ПИТАНИЕ

- 8.1. Типы гетеротрофного питания

- 8.1.2. Сапротрофное питание

По способу питания сапротрофным организмом является

Организмы, питающиеся мертвыми или разлагающимися органическими остатками называются сапротрофами. Для обозначения таких организмов иногда используют другие термины, означающие, однако, то же самое — сапрофиты (сапрофитное питание) и сапробионты (сапробионтное питание).

Многие грибы и бактерии являются сапротрофами, например грибы Mucor, Rhizppus и дрожжи. Для переваривания сапротрофы выделяют в пищу ферменты, а затем поглощают и усваивают продукты этого внеклеточного переваривания. Сапротрофы питаются мертвыми органическими остатками растений и животных.

Таким образом, сапротрофы уничтожают органические остатки путем их разложения. Многие из образующихся простых веществ не используются самими сапротрофами, поэтому они поступают в пищу растениям. Следовательно, активность сапротрофов обеспечивает весьма важные связи между круговоротами биогенных элементов, делая возможным возврат этих элементов живым организмам.

Сапротрофное питание грибов Мисог и Rhizopus

Mucor и Rhizopus относятся к обычным плесеням. Их можно обнаружить на хлебе, хотя они могут жить и в почве. Mucor был подробно описан в соответствующей статье. Rhizopus встречается даже чаще и по своему строению и образу жизни очень похож на Mucor Оба гриба легко выращивать в лабораторных условиях.

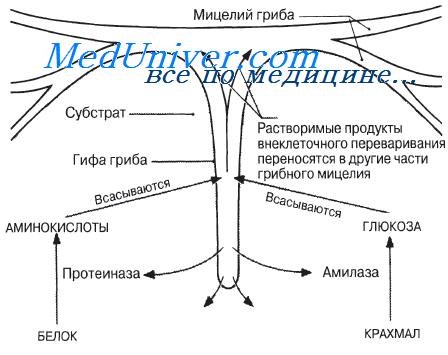

Их гифы проникают в питательную среду, на которой они растут, и из кончиков гиф секретируются гидролизующие ферменты. На рисунке приведены результаты такого внеклеточного переваривания. Амилазы и про-теиназы осуществляют соответственно расщепление крахмала до глюкозы и белков до аминокислот. Тонкий и хорошо разветвленный мицелий у Мисог и Rhizopus обеспечивает большую поверхность всасывания. Глюкоза используется во время дыхания для обеспечения гриба энергией, необходимой для протекания метаболических процессов. Кроме того, глюкоза и аминокислоты идут на рост и восстановление тканей гриба. В цитоплазме хранятся избыток глюкозы, превращенный в гликоген и жир, и избыток аминокислот в виде белковых гранул.

Симбиоз: мутуализм, паразитизм и комменсализм

Термин симбиоз буквально означает «совместная жизнь». Он был введен немецким ученым де Бари в 1879 г., который описал это явление как «совместное существование разноименных организмов». Другими словами, симбиоз — это ассоциация между двумя или большим числом организмов разных видов. Со времени де Бари многие биологи сузили понятие «симбиоз» и стали подразумевать под ним тесные взаимоотношения между двумя или более организмами различных видов, приносящие выгоду всем партнерам.

С семидесятых годов XX в. симбиоз как раздел биологии приобрел большее значение. К настоящему времени, например, стало известно, что ббльшая часть растений получает необходимые питательные вещества с помощью грибов, а азот фиксируется главным образом симбиотиче-скими бактериями. Открытие того факта, что ферментация в рубце жвачных животных происходит при содействии симбиотических организмов, имеет важное значение для повышения продуктивности крупного рогатого скота. Вместе с тем биологи стали осознавать, что степень близости взаимоотношений, выгоды или вреда в подобных случаях может сильно варьировать. В связи с этим большинство современных биологов используют определение симбиоза, сходное с определением, данным де Бари и одобренное Обществом экспериментальной биологии в 1975 г.

В данной книге будут использоваться определения, приведенные ниже. Акцент делается на том, насколько выгодными для обоих участников являются взаимоотношения между ними.

Симбиоз — это совместное проживание в тесном взаимодействии двух или более организмов различного вида. Многие подобные ассоциации состоят из трех и более «партнеров» с совместным питанием. Существует три основных типа симбиотических отношений:

1) мутуализм, или взаимовыгодные отношения обоих «партнеров»;

2) паразитизм, при котором выгоду получает один «партнер», причиняя другому вред;

3) комменсализм, при котором для одного «партнера» это выгодные отношения, тогда как для другого они не приносят ни пользы, ни вреда.

Источник

Тип питания

Тип питания (степень паразитизма) – способность микроорганизма извлекать питательные вещества для собственного роста и размножения из живого, ослабленного или погибшего организма-хозяина, для фитопатогена – растения-хозяина [2] .

Тип питания микроорганизма может быть сапрофитным или паразитическим. Паразиты, в свою очередь, делятся на некротрофов, биотрофов и гемибиотрофов.

Трофность

Сапротрофы – извлекают питательные вещества из имеющихся (готовых) мертвых тканей и являются сапрофитами [2] .

Некротрофы – паразиты, убивающие своими выделениями какой-либо участок растения, прежде, чем оккупировать его, то есть как и сапротрофы питаются содержимым мертвых клеток [2] .

Биотрофы – паразиты, извлекающие питательные вещества непосредственно из живых клеток растения-хозяина [2] .

Различия между сапротрофами, некротрофами и биотрофами заключаются в соотношении скоростей гибели зараженных тканей (некроза) иразвития паразита в растении.

На практике тип питания определяется достаточно просто. Если распространение некроза опережает распространение паразита, то тип питания – некротрофный. Если распространение паразита опережает некроз – питание биотрофное [2] .

При некротрофном паразитизме воздействие на клетки хозяина более грубое, чем при биотрофном. Некротрофный тип питания менее специализирован и скорее всего, является первичным. Эволюцию типов питания от сапротрофии к биотрофии прослеживают у почвообитающих грибов. В их числе обнаруживаются различные переходные виды [2] .

Гемибиотрофы – переходная форма между некротрофами и биотрофами. Это паразиты, имеющие смешанное питание. Первоначально они питаются биотрофно, а после гибели зараженной ткани, продолжают развиваться в ней, питаясь некротрофно [2] .

Примером гемибиотрофного микроорганизма является возбудитель парши яблони – гриб Venturia inaegualis. Первоначально данный патоген образует внутритканевый (эндофитный) мицелий между мезофиллом и эпидермисом, не повреждая клеток, то есть питается биотрофно. После гибели клеток Venturia inaegualis распространяется в них некротрофно, а после отмирания и опадения листьев продолжает питаться сапротрофно [1] [2] .

Конидии и конидиеносцы гемибиотрофного гриба

Четыре группы степени паразитизма

Автотрофы – организмы, способные создавать в процессе фотосинтеза органическое вещество. Паразитические микроорганизмы, как известно, к таким не относятся [3] .

Гетеротрофы – организмы не способные самостоятельно вырабатывать органическое вещество и питающиеся только за счет органики, создаваемой автотрофами и, находящиеся в определенной зависимости от них как от источника энергии. К таким организмам относятся грибы, все бактерии, фитоплазмы, вирусы [3] .

По способу использования органического вещества (типу питания) все гетеротрофы делят на четыре группы:

- сапрофиты облигатные (сапротрофы) – организмы, питающиеся мертвыми растительными остатками или почвенным гумусом, на растениях развиваться не способны;

- паразиты факультативные (условные) – организмы, в основном питающиеся сапротрофно, но обладающие способностью поражать ослабленные растения или их части;

- сапрофиты факультативные – паразиты, обладающие способностью продолжать вегетативный рост и размножение на растительных остатках после гибели растения-хозяина;

- паразиты облигатные – организмы, обладающие способностью извлекать питательные вещества только из клеток живого растения, после гибели растения переходят в покоящиеся формы или погибают [2][3] .

Такая классификация вытекает из соотношения сапротрофной и паразитической фаз в жизненном цикле микроорганизма.

На живом растении встречаются паразиты облигатные, сапротрофы факультативные и очень редко паразиты факультативные. На мертвом растении – сапротрофы облигатные и паразиты факультативные, редко – сапротрофы факультативные [2] .

Источник

Сапротрофное питание — Saprotrophic nutrition

Сапротрофное питание / с æ р г ə т г ɒ е ɪ к , — р г oʊ — / или lysotrophic питания представляет собой процесс chemoheterotrophic внеклеточного пищеварения , участвующее в обработке распадались (мертвым или отходы) органического вещества . Он встречается у сапротрофов и чаще всего связан с грибами (например, Mucor ) и почвенными бактериями . Сапротрофные микроскопические грибы иногда называют сапробионтами ; сапротрофные растения или бактериальная флора называются сапрофитами ( сапро- «гнилой материал» + -фит «растение»), хотя сейчас считается, что все растения, ранее считавшиеся сапротрофными, на самом деле являются паразитами микроскопических грибов или других растений . Чаще всего этому процессу способствует активный транспорт таких материалов посредством эндоцитоза внутри внутреннего мицелия и составляющих его гиф .

Различные корни слова , относящиеся к разложившемуся веществу ( детрит , сапро- ), еда и питание ( -vore , -phage ), и растения или форма жизни ( -phyte , -obe ) производят различные термины, такие как детритофаги , detritophage, сапротроф, сапрофиты , сапрофаги и сапроби; их значения совпадают, хотя технические различия (основанные на физиологических механизмах) сужают смыслы . Например, различия в использовании могут быть сделаны на основе макроскопического проглатывания детрита (как это делает дождевой червь) и микроскопического лизиса детрита (как это делает гриб).

Факультативные сапрофитный появляется на нагруженных или умирающие растения и может сочетать с живыми возбудителями .

СОДЕРЖАНИЕ

Процесс

Поскольку материя разлагается в среде, в которой обитает сапротроф, сапротроф разбивает такую материю на свои композиты.

- Белки распадаются на свои аминокислотные композиции за счет разрыва пептидных связей протеазами .

- Липиды разбиты на жирные кислоты и глицерин по липазам .

- Крахмал расщепляется амилазами на простые дисахариды .

- Целлюлоза , основная часть растительных клеток и, следовательно, основной компонент разлагающегося вещества, расщепляется на глюкозу.

Эти продукты повторно абсорбируются гифами через клеточную стенку за счет эндоцитоза и передаются по всему комплексу мицелия. Это облегчает прохождение таких материалов по организму и позволяет расти и, при необходимости, восстанавливаться.

Условия

Для обеспечения оптимального роста и восстановления сапротрофного организма необходимы благоприятные условия и наличие питательных веществ. Оптимальные условия относятся к нескольким условиям, которые оптимизируют рост сапротрофных организмов, например:

- Присутствие воды : 80–90% массы грибов состоит из воды, и грибам требуется избыток воды для поглощения из-за испарения воды, удерживаемой внутри.

- Присутствие кислорода : очень немногие сапротрофные организмы могут выдерживать анаэробные условия, о чем свидетельствует их рост над средами, такими как вода или почва.

- Нейтрально-кислый pH : Требуются нейтральные или умеренно кислые условия при pH 7.

- Низкая-средняя температура : большинству сапротрофных организмов требуется температура от 1 ° C до 35 ° C, при этом оптимальный рост наступает при 25 ° C.

Большинство питательных веществ, принимаемых такими организмами, должны обеспечивать углерод, белки, витамины и в некоторых случаях ионы . Из-за углеродного состава большинства организмов мертвые и органические вещества являются богатыми источниками дисахаридов и полисахаридов, таких как мальтоза и крахмал , а также моносахарида глюкозы .

Что касается источников, богатых азотом, сапротрофам требуется комбинированный белок для создания белков, чему способствует абсорбция аминокислот и обычно берут из богатой почвы. Хотя ионы, и витамины встречаются редко, тиамин или ионы, такие как калий, фосфор и магний, способствуют росту мицелия.

Источник

БИОЛОГИЯ Том 1 — руководство по общей биологии — 2004

8. ГЕТЕРОТРОФНОЕ ПИТАНИЕ

8.1. Типы гетеротрофного питания

8.1.2. Сапротрофное питание

(sapros — гнилой, trophē — пища, питание)

Организмы, питающиеся мертвыми или разлагающимися органическими остатками называются сапротрофами. Для обозначения таких организмов иногда используют другие термины, означающие, однако, то же самое — сапрофиты (сапрофитное питание) и сапробионты (сапробионтное питание). Многие грибы и бактерии являются сапротрофами, например грибы Mucor, Rhizopus и дрожжи. Для переваривания сапротрофы выделяют в пищу ферменты, а затем поглощают и усваивают продукты этого внеклеточного переваривания. Сапротрофы питаются мертвыми органическими остатками растений и животных. Таким образом, сапротрофы уничтожают органические остатки путем их разложения. Многие из образующихся простых веществ не используются самими сапротрофами, поэтому они поступают в пищу растениям. Следовательно, активность сапротрофов обеспечивает весьма важные связи между круговоротами биогенных элементов, делая возможным возврат этих элементов живым организмам.

Сапротрофное питание грибов Mucor и Rhizopus

Mucor и Rhizopus относятся к обычным плесеням. Их можно обнаружить на хлебе, хотя они могут жить и в почве. Mucor был подробно описан в разд. 2.5.2. Rhizopus встречается даже чаще и по своему строению и образу жизни очень похож на Mucor. Оба гриба легко выращивать в лабораторных условиях. Их гифы проникают в питательную среду, на которой они растут, и из кончиков гиф секретируются гидролизующие ферменты. На рис. 8.2 приведены результаты такого внеклеточного переваривания. Амилазы и протеиназы осуществляют соответственно расщепление крахмала до глюкозы и белков до аминокислот. Тонкий и хорошо разветвленный мицелий у Mucor и Rhizopus обеспечивает большую поверхность всасывания. Глюкоза используется во время дыхания для обеспечения гриба энергией, необходимой для протекания метаболических процессов. Кроме того, глюкоза и аминокислоты идут на рост и восстановление тканей гриба. В цитоплазме хранятся избыток глюкозы, превращенный в гликоген и жир, и избыток аминокислот в виде белковых гранул.

Рис. 8.2. Внеклеточное переваривание и всасывание на примере грибов Mucor и Rhizopus.

8.1. Кратко опишите, какую пользу приносят грибы Mucor и Rhizopus человеку.

Биологическая библиотека — материалы для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

© 2018-2021 Все права на дизайн сайта принадлежат С.Є.А.

Источник