Питание простейших. Органеллы питания

У простейших встречаются следующие типы питания: автотрофное, гетеротрофное и миксотрофное. Способ питания автотрофов голофитный (происходит фотосинтез, зеленый пигмент локализован в хроматофорах, резервные вещества – парамил, крахмал).

Гетеротрофные животные питаются готовыми органическими веществами путем эндоцитоза. Способы питания –голозойный (заглатывание оформленной твердой пищи путем фагоцитоза) и сапрофитный (питание растворенными органическими веществами путем пиноцитоза). Миксотрофный тип питания – смешанный тип.

Органеллы пищеварения: пищеварительные или пиноцитозные вакуоли, формирущиеся на время переваривания пищи.

Амебоидные простейшие поглощают пищу в любом месте клеточных покровов. Уже у свободноживущих жгутиконосцев, особенно хищных форм, наличие плотной пелликулы уменьшило размеры той части поверхности тела, которая могла осуществлять транспортировку жидкостей и газов, а также пищи, через покровы простейшего. Это закономерно привело к появлению участков покровов, специализированных для захвата пищи и выведения переваренных остатков. Возникает органелла, устроенная по-разному в разных таксонах, называемая цитостомом (клеточным ртом). Поскольку жгутиконосцы все время находятся в движении, они не могут захватывать пищевые частицы любой частью своей поверхности, поэтому на переднем конце клетки появляется специализированный участок: так называемая клеточная глотка. У большинства фототрофных жгутиконосцев она же выполняет экскреторную функцию, но у бесцветных фаготрофных форм, то есть тех жгутиконосцев, которых мы относим к Protozoa, глотка уже функционирует как настоящий клеточный рот (цитостом) и служит для приема твердой пищи. Цитостом не обязательно располагается на переднем конце тела. В зависимости от особенностей движения простейшего и обтекания его тела потоком воды, цитостом может смещаться на ту часть клетки, где, в соответствии с гидродинамическими качествами данной формы клетки, наиболее вероятен захват пищевой частицы.

Место, где происходит выведение непереваренных остатков пищи, называется порошицей, цитопроктом. Экзоцитоз — у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. При отсутствии цитопрокта непереваренные остатки пищи выводятся в любом месте тела (амеба), либо в определенном (эвглена), к которому подходит пищеварительная вакуоль. Способы захвата пищи разнообразны.

Источник

Подцарство простейшие

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

Строение клетки простейшего

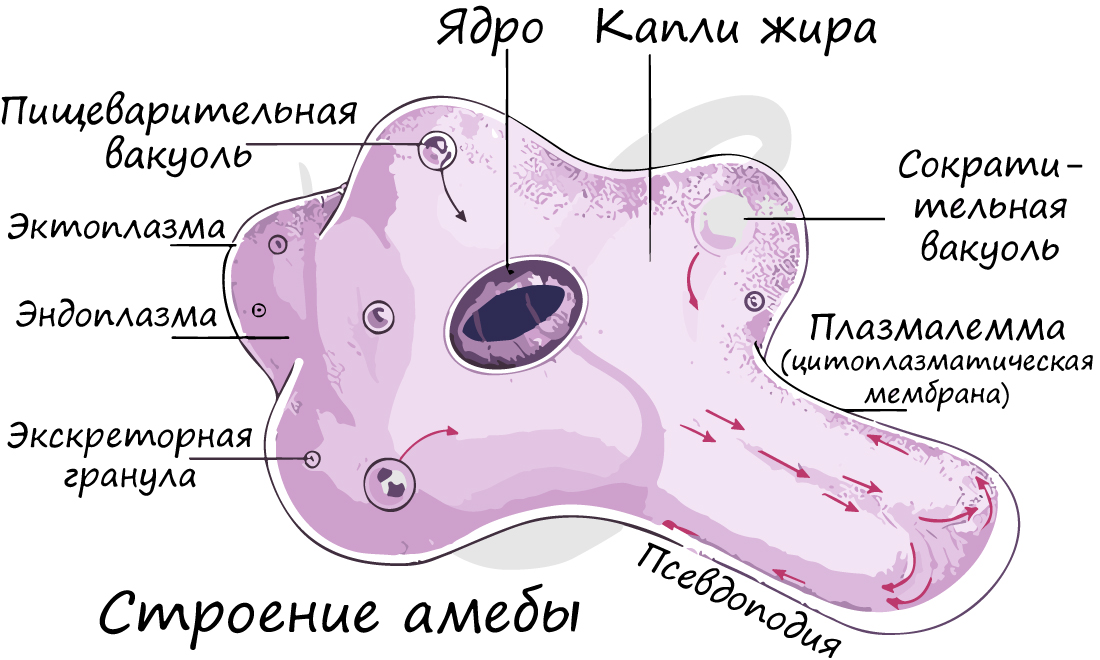

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

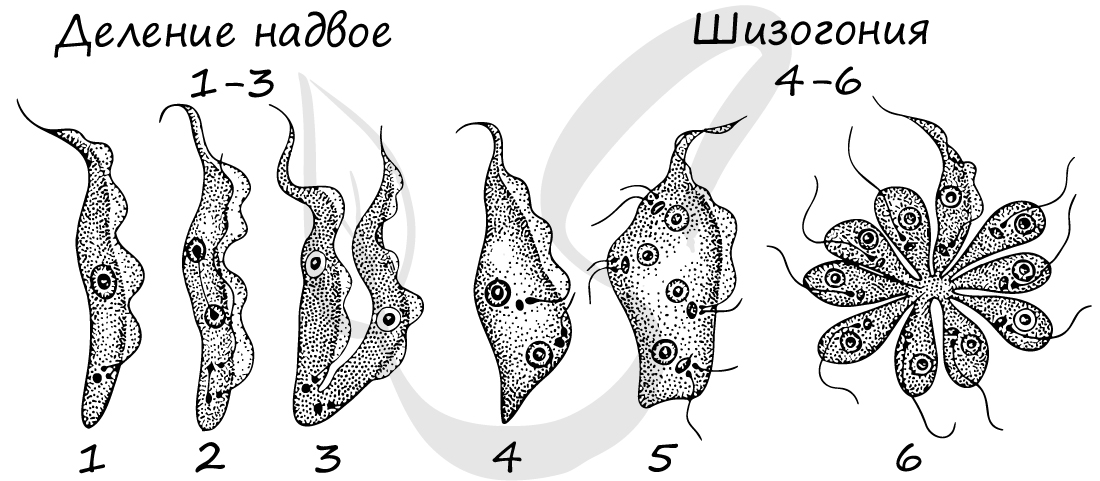

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

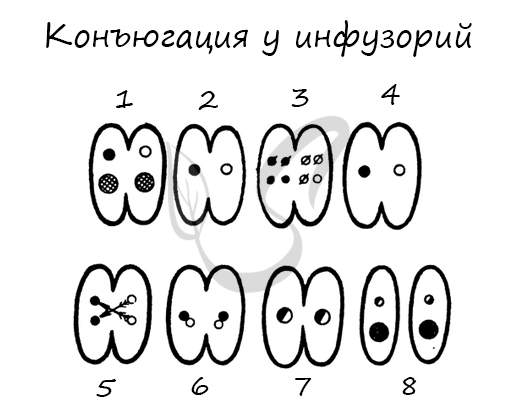

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

По способу питания простейшие это

Организмы, которые мы называем простейшими, являются одним из звеньев, играющих немаловажную роль в экологии и представляющие особый уровень организации живой материи.

Большинство простейших являются космополитами и им присуще широкое географическое распространение.

Это мельчайшие организмы, невидимые невооруженным глазом, ведущие как свободный образ жизни, так и обитающие в других организмах.

Вегетативные формы одних простейших представляют собой голый комок протоплазмы, с постоянно меняющейся формой (корненожки), другие имеют оболочку, сохраняющую более или менее постоянную форму их тела (жгутиковые, инфузории). Одни передвигаются при помощи псевдоподий (амеба), другие имеют специальные органы движения – жгутики, реснички (жгутиковые, инфузории).

Они являются эукариотами. Клетка простейших, как у всех эукариотов, состоит из ядра, протоплазмы и оболочки или мембраны. Оболочки у многих простейших уплотняется, образуется пелликула, придающая им определенную форму и усиливающая защиту организма от механических повреждений. У многих свободноживущих видов простейших клетка заключена в образованную нею раковину.

Протоплазма представляет сложную коллоидную систему и связывает между собой все части клетки.

В протоплазме различают поверхностный слой – эктоплазму, более плотную, гомогенную, и внутренний слой – эндоплазму, более жидкую и зернистую.

В протоплазме клетки имеются органоиды: лизосомы (обеспечивающие разложение органических веществ), рибосомы (участвующие в синтезе белка), эндоплазматическая сеть (на стенках ее каналов синтезируются углеводы и жиры, а сами каналы служат для переноса веществ), митохондрии (в которых происходит накопление энергии необходимой для процессов метаболизма), аппарат Гольджи (обеспечивающий выделение метаболитов наружу). Около ядра находится ядерный центр.

Кроме органоидов в протоплазме находятся различные включения: запасные питательные вещества в виде жира, гликогена, волютина, поглощенная пища и пр.

Органоиды являются постоянными составными частями клетки, количество и состав включений могут меняться.

Одним из отличительных признаков простейших является строение ядра.

Простейшим присуща раздражимость, возникающая в результате действия химических, физических, световых, механических факторов. Направленные движения под влиянием этих раздражителей называются таксисами. Таксисы бывают положительные или отрицательные и меняются в зависимости от условий среды.

Большинство простейших может медленно или быстро передвигаться за счет псевдоподий, жгутиков, ресничек, за счет сокращений особых волоконец мионем или за счет выделения жидкости из задней части тела.

У простейших, ведущих сидячий образ жизни, жгутики и реснички сокращаются, и за счет их движения создается ток воды, приносящий им пищу.

Механизм питания у разных видов простейших различен.

Каждому простейшему присущи все основные жизненные функции – обмен веществ с ассимиляцией и диссимиляцией.

По способу питания простейшие разделяются на три группы:

1. Автотрофные организмы. Синтезируют органические вещества из углекислоты и воды при помощи хлорофилла. Источником энергии служит солнечный свет.

2. Гетеротрофные организмы. Хлорофилла не имеют. Питаются органическими веществами, созданными растениями или животными.

Все паразитические виды простейших являются гетеротрофами.

3. Миксотрофные организмы. Питаются как аутотрофы и гетеротрофы (за счет неорганических и органических веществ).

Размножение у простейших осуществляется половым и бесполым путем.

Простейшим свойственны определенные жизненные циклы. Для многих простейших характерно длительное размножение бесполым путем, сменяющееся половым процессом, после которого опять наступает период бесполого размножения.

Несмотря на свой космополитизм, простейшие очень чувствительны к различным факторам окружающей среды.

Одной из стадий жизненных циклов у простейших нередко бывает состояние покоя (образование цисты). В стадии цисты простейшие могут переносить различные неблагоприятные условия окружающей среды.

У свободноживущих простейших образование цисты связано с изменением влаги, загрязнением окружающей среды химическими веществами, изменение температуры, антропогенное загрязнение природных естественных вод и вод искусственных водоемов, массовое уничтожение лесов, осушение болот, образование каскадов в водоемах, радиационное загрязнение и пр. У паразитических форм образование цисты завершается перед выходом во внешнюю среду из тела хозяина или перед внедрением в тело другого хозяина.

Циста для простейшего – это форма сохранения вида в неблагоприятных условиях. Простейшие являются важной составной частью геологических пород, пресных и морских вод, почв. Они участвуют в процессах круговорота веществ в природе, в образовании трофических связей.

Простейшие – это мельчайшие организмы, невидимые невооруженным глазом, ведущие как свободный образ жизни, так и обитающие в других организмах.

В подавляющем большинстве – это одноклеточные организмы, но представители некоторых видов в цикле своего развития имеют многоклеточные стадии, а незначительное число видов простейших ведет колониальный образ жизни. Однако, такие многоклеточные простейшие нельзя считать настоящими многоклеточными, поскольку разделения функций между клетками у этих организмов нет.

Каждое простейшее представляет собой целостный организм, выполняющий все функции, свойственные живым существам.

О простейшем организме можно сказать, что в морфологическом отношении – это клетка, а в функциональном – организм.

Простейшие живут всюду, где есть влажная среда (в морях, реках, озерах, лужах, болотах, во влажной земле и пр.). Их можно обнаружить даже в небольших скоплениях воды, например в пазухах листьев, во мху, в водной пленке, которая окружает частицы почвы. В пресных водоемах и морской воде имеются донные (бентические) и свободно плавающие в воде (планктические) виды простейших.

В стоячей воде простейшие встречаются чаще и в большем количестве, чем в проточной.

Большинство простейших являются космополитами и имеют широкое географическое распространение.

Несмотря на свой космополитизм, простейшие очень чувствительны к различным факторам окружающей среды.

На видовой состав простейших, их морфологическую структуру, метаболические и энергетические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность простейших, существенное отрицательное влияние оказывают химическое, тепловое, радиационное, антропогенное загрязнение как природных естественных вод, так и вод искусственных водоемов.

Массовое уничтожение лесов, осушение болот, образование каскадов в озерах, прудах и водохранилищах, нарушение параметров при создании искусственных водоемов, нарушение режима газообмена в водоемах, загрязнение водоемов производственными отходами, строительство гидроэлектростанций, химическая борьба с сорняками и вредителями растительного мира, нарушение агротехники и многие другие причины негативно сказываются на простейших.

Практическое значение простейших очень велико.

Простейшие интенсивно питаются и активно размножаются и в результате этого они оказывают огромное влияние на круговорот веществ в природе. Являясь обитателями водной среды, они поглощают из воды вещества, находящиеся в ней в небольшом количестве, и концентрируют их в своих телах. После гибели простейших эти вещества скапливаются на дне водоема, что в свою очередь способствует образованию геологических отложений полезных элементов и соединений. Многие меловые отложения образовались из раковин ложноножковых простейших.

Однако не следует забывать и о том, что массовое размножение простейших в водоемах может привести и к отрицательным последствиям – резкому снижению количества кислорода, а это в свою очередь способствует массовой гибели рыб, усилению гнилостных процессов и т.д.

Простейшие могут быть показателями биологической характеристики воды почвы. Чистота воды и пригодность ее для питья в основном зависит от содержания в ней органических соединений. Видовой состав простейших в почве или водоеме может характеризовать те или иные особенности почвы и водоема. Это объясняется тем, что различные простейшие приспособлены к жизни в воде или почве с определенным содержанием этих веществ и поэтому они могут быть показателями степени насыщения воды или почвы этими веществами.

Например, в сильно загрязненной и гниющей воде обитают Euglena viridans, Colpidium colpeda, Paramaecium putrinum, Vorticella microstoma.

В воде, в которой происходит расщепление органических веществ с энергетическим окислением, обитают представители родов Cryptomonas, Chlamydomonas, Spirostomum, Actinoprys, Actinosphaerium, Paramaecium.

В воде с малым содержанием органических веществ и большим количеством минеральных соединений преобладают представители родов Volvox, Gonium, Eudorina, Lacrymaria, Amoeba.

Многие простейшие являются продуцентами биологически активных веществ, играющих определенную роль в метаболических процессах других организмов. Например, простейшие, обитающие в рубце жвачных животных, вырабатывая фермент целлюлазу, способствуют разложению клетчатки. Простейшие являются активными продуцентами не только ферментов, но и таких веществ как гистонов, серотонина, липополисахаридов, липополипептидоглюканов, аминокислот, метаболитов, применяемых в медицине и ветеринарии, пищевой и текстильной промышленностях.

Простейшие являются одним из объектов, используемых в биотехнологии.

Так, возбудитель южноамериканского трипаносомоза Trypanosoma cruzi является продуцентом противоопухолевого препарата круцина и его аналога – трипанозы. Эти препараты оказывают цитотоксическое действие на клетки злокачественных образований. Продуцентами антибластомных ингибиторов являются также Trypanosoma lewisi, Crithidia oncopelti, Astasia longa.

Препарат астализид, продуцируемый Astasia longa, обладает не только антибластомным действием, но и антибактериальным (в отношении E.coli и Ps.aeruginosa), и антипротозойным (против Leiscmania).

Простейшие используются для получения полиненасыщенных жирных кислот Полисахаридов, гистонов, серотонина, ферментов, глюканов для медицинских целей, а также в пищевой и текстильной промышленностях.

Herpetomonas sp. и Crithidia fasciculate используются для получения полисахаридов, защищающих животных от Trypanosoma cruzi.

Поскольку биомасса простейших содержит до 50% белка, свободноживущие простейшие используются в качестве источника кормового белка для животных.

Особо необходимо отметить и тот факт, что среди простейших имеются виды, ведущие паразитический образ жизни.

Явление паразитизма среди простейших распространено довольно широко. В настоящее время известно более 60000 видов простейших, из которых почти 10000 видов паразитируют у самых разных представителей животного и растительного мира. Среди них имеются паразиты птиц и рыб, позвоночных и членистоногих, насекомых и своих сородичей – простейших.

В одном хозяине может жить несколько видов различных паразитических простейших. В организме человека могут обитать одновременно до 25 видов простейших (патогенных и сапрофитов).

Простейшие, ведя паразитический образ жизни в теле хозяина, обитают в крови, в лимфе, в клетках тела хозяина. Они могут поражать самые разные органы хозяина, поселяясь в его кишечнике, полости тела, кровяном русле, половой системе и пр.

Среди простейших имеется немало видов, вызывающих тяжелые, а порой и смертельные заболевания человека, домашних и диких животных, птиц, рыб, растений.

Среди паразитирующих простейших различают эктопаразитов, живущих на поверхности тела хозяина и эндопаразитов, живущих внутри него. Среди эндопаразитов есть живущие в полостях тела и кровеносной системе (плазмодии), межклеточные и тканевые паразиты (амеба, балантидиум) и внутриклеточные (грегорины).

Наука, изучающая явления паразитизма, называется паразитологией. Выделяют общую и экологическую, медицинскую и ветеринарную паразитологию.

Медицинская и экологическая паразитология изучает строение, биологию и патогенность простейших – возбудителей заболеваний людей и животных, переносчиков, клинику заболеваний, механизм нарушения жизнедеятельности больного (патогенез), разрабатывает методы лабораторной диагностики, профилактики и уничтожения паразитов.

Заболевания, обусловленные патогенными простейшими, называются протозойными в отличие от инфекционных, возбудителями которых являются бактерии, спирохеты, вирусы, микоплазмы, риккетсии, хламидии.

Следует помнить о том, что простейшие могут повреждать практически любой орган тела человека или животного (печень и селезенку, мочеполовую систему, кожу, костный и головной мозг и др.).

Так саркодовые или корненожки (Sarcoidina or Rhisopoda) , представителями которых являются амебы как свободно живущие, так и облигатные паразитарные формы, размножаются в основном путем деления. Половой процесс размножения отмечается только у некоторых свободноживущих амеб.

Активно питаются и размножаются вегетативные особи – трофозоиты.

В организме человека, обезьян, собак, лошадей, крупного рогатого скота, свиней и других животных амебы встречаются в трех стадиях: в стадии активно подвижной формы, называемой трофозоитами, в стадии предцисты – мало подвижной и в стадии цисты – неподвижной.

Облигатные паразитические виды амеб паразитируют в пищеварительном аппарате человека, животных, птиц, рыб, насекомых, простейших.

Отличительной чертой представителей жгутиконосцев (Flagelata) является наличие органов движения – жгутиков, представляющих сложно устроены выросты наружного слоя эктоплазмы. Имеют плотную оболочку. Делятся продольно. У некоторых половой процесс деления чередуется бесполым.

Среди жгутиковых есть аутотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Обитают в пресных и соленых водоемах. Могут обусловить цветении воды при массовом размножении.

Многие гетеротрофные жгутиковые ведут паразитический образ жизни. Среди них лейшмании (Leishmania) – возбудители висцерального, кожно – слизистого и кожного лейшманиозов. Паразитирую в клетках кожного покрова и слизистых, макрофагах, печени, костного мозга, селезенки. Их жизненный цикл характеризуется обязательной сменой беспозвоночного и позвоночного хозяина, а также двумя стадиями развития: безжгутиковой, называемой амастиготой и жгутиковой — промастиготой. В организмах человека и животных обнаруживаются только безжгутиковые формы. Источником лейшманий являются домашние и дикие животные, хищники, грызуны, человек. Переносчиками лейшманий – комары из рода Flebotomus.

В организм человека и животных вместе с водой и пищевыми продуктами могут попасть цисты лямблии (Lamblia intestinalis). В вегетативной форме лямблии обитают в тонких кишках, двенадцатиперстной кишке, желчном пузыре, прикрепившись с помощью присасывательного диска к клеткам эпителия. Питаются за счет продуктов гидролиза пищевых веществ, извлекаемых из клеток хозяина. Союзниками лямблий в организме хозяина являются несовершенные грибы и грамположительные бактерии. В толстой кишке снова превращаются в цисту.

К патогенным жгутиковым относятся трипаносомы (Trypanosoma cruzi, Tr.gambiense, Tr.rhodesiense), вызывающие африканский и американский трипаносомоз. Обитают в крови, и в лимфатических узлах. Имеют веретенообразную форму, жгутик и ундулирующую мембрану. Тканевые формы — амастиготы развиваются в сердечной мышце, печени, головном мозге. Резервуаром Tr.gambiense является человек, Tr.rhodesiense – антилопы, Tr.cruzi – крысы, броненосцы. Переносчики муха Це – це, триатомовые клопы.

Трихомонады (Trichomonas) характеризуются наличием жгутиков Тремя или пятью) на переднем конце тела. Среди трихомонад есть паразиты амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих, грызунов, насекомых и человека. Прон7икновение трихомонад в печень, половую систему и другие органы способствует возникновению заболевания. Источником являются больные. Наружу трихомонады выделяются в подвижной вегетативной форме.

Опалины (Opalina) – это очень крупные жгутиконосцы. Жгутики коротки, располагаются вдоль всего тела. Размножаются бесполым и половым способом. Все опалины паразитируют в кишечнике амфибий.

К жгутиковым относятся и гиардии (Giardia). Они характеризуются тем, что у них двойной набор всех органоидов (имеют два ядра, два комплекта жгутиков, у некоторых два цистома). Являются облигатными обитателями организма амфибий.

Инфузории (Ciliata), представляющие самостоятельную группу простейших. Это наиболее сложно устроенные простейшие.

Большинство инфузорий – это свободно живущие организмы (планктонные и бентические), есть и паразитические виды. Среди них есть представители, паразитирующие в кишечнике людей, свиней, в коже пресноводных рыб, а также в организме простейших.

Инфузории обладают органами движения – ресничками, которые либо равномерно покрывают все тело, либо сгруппированы на отдельных его участках.

По количеству и расположению ресничек имеются круглоресничные, равномерноресничные и спиральноресничные инфузории.

К равномерноресничным инфузориям относится большое число паразитических видов, встречающихся в самых разных хозяевах (от беспозвоночных до млекопитающих).

У многих инфузорий есть особые органы нападения и защиты – палочковидные трихоцисты. Они располагаются в наружном слое цитоплазмы. Под влиянием механического или химического раздражения трихоцисты превращаются в длинные нити, которые выбрасываются наружу и проникают в клетки других организмов.

Размножаются инфузории бесполым и половым способом.

Среди инфузорий выделяются подклассы ресничные (Euciliata) и сосущие (Suctoria).

Большая часть паразитических инфузорий относится к Euciliata. Из паразитических инфузорий наибольший вред человеку причиняют балантидии (Balantidium coli).

Сосущие инфузории (Suctoria) в основном хищники. Они ведут прикрепленный образ жизни, поселяясь на разных субстратах, в том числе и на поверхности тела многих беспозвоночных.

Некоторые паразитические Suctoria живут за счет простейших других видов.

Очень широко в природе распространены споровики (Sporozoa). Все представители споровиков являются паразитами беспозвоночных и позвоночных организмов (кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, млекопитающих, человека, насекомых, птиц и др.).

Подавляющее большинство споровиков приспособилось к обитанию внутри цитоплазмы (реже внутри ядра) различных клеток хозяина.

Они живут в пищеварительном тракте, в полости тела, в кровеносной системе и в других органах хозяев.

Многие из этих простейших выходят из организма хозяина в виде стадий, окруженных толстыми оболочками, часто называемых спорами. Поэтому они и получили название Sporozoa.

Наиболее характерным для споровиков является наличие сложных циклов, связанных со сменой хозяев, форм размножения (полового и бесполого), среды обитания.

Величина споровиков, живущих в клетках тканей или в клетках крови очень мала (измеряется микрометрами). Споровики, обитающие в клетках крови, по величине меньше тех, которые живут в полости кишечника или тела.

К споровикам относятся кокцидии, плазмодии, токсоплазмы, гемоспоридии, пироплазмы, саркоспоридии, грегарины, миксоспоридии, микроспоридии.

Кокцидии (Coccidia) – это паразиты, в основном обитающие в клетках пищеварительных органов многих птиц и животных. Они вызывают кокцидиоз у крупного и мелкого рогатого скота, кролей, кур и других птиц и животных, нередко заканчивающееся гибелью макроорганизма. Особенно опасен кокцидиоз для кур и крольчат.

Заражение кокцидиями происходит алиментарно. Вместе с водой и кормами в организм попадают ооцисты. В кишечнике оболочка ооцисты разрушается и вышедшие спорозоиты внедряются в клетки кишечника, печени, поджелудочной железы и превращаются в трофозоитов. Трофозоиты превращаются в шизонтов, в них образуются мерозоиты, которые поражают неповрежденные клети.

Гемоспоридии (Haemosporidia) – это споровики, которые в той или иной стадии развития паразитируют в эритроцитах и эндотелиальных клетках человека и различных позвоночных животных. Передача кровяных споровиков от одного позвоночного к другому осуществляется с помощью переносчиков – кровососущих насекомых.

К кровяным споровикам относятся плазмодии (Plasmodium) и пироплазмиды (Piroplasmida).

Плазмодии паразитируют у млекопитающих, птиц, рептилий и человека. У человека чаще всего паразитируют Pl.vivax, Pl.ovale, P.malariae, Pl.falciparum.

Передача плазмодий от одного организма к другому осуществляется кровососущими комарами из родов Culex, Anopheles, Aedes.

Пироплазмиды являются внутриклеточными паразитами. Вызывают очень серьезные и опасные заболевания у домашних животных (у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, ослов, собак и др.). Заболевания в соответствии с видовыми названиями пироплазмид называются бабеозы, тейлериозы, нутталиозы.

Поражаются эритроциты. Они гемолизируются, развивается анемия, возникают кровоизлияния. Поражаются пищеварительная и нервная системы. Животные сильно истощаются, теряют подвижность, у них развивается атрофия кишечника. Животные погибают.

Токсоплазмы (Toxoplasma) очень широко распространены в природе и вызывают заболевание токсоплазмоз у человека, у домашних и диких птиц, кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, у грызунов и у многих других видов животных, в том числе и у холоднокровных.

Заражение происходит при попадании цист через поврежденную кожу, алиментарно при употреблении зараженных цистами пищевых продуктов и воды, внутриутробно через плаценту от больной матери к плоду. Токсоплазмы могут передаваться кровососущими клещами. Мухи и тараканы являются механическими переносчиками цист.

Токсоплазмы паразитируют в клетках печени, селезенки, кровеносных сосудов мозга.

Выделяются токсоплазмы в форме цисты с молоком, мочой, слюной, испражнениями.

Саркоспоридии (Sarcosporidia) – мясные споровики. Они являются внутриклеточными паразитами поперечнополосатой мускулатуры млекопитающих (лошадей, рогатого скота, кроликов, мышей, крыс, собак и др. животных), птиц и рептилий.

Поражение человека саркоспоридиями встречается редко. Заражение происходит алиментарно при употреблении мяса зараженного спорами саркоспоридий.

Грегарины (Gregarinina) – это своеобразная группа споровиков, которые паразитируют в различных беспозвоночных животных, в основном в членистоногих. Заражение происходит при заглатывании цисты с пищей.

Миксоспоридии или слизистые споровики (Myxosporidia) – являются паразитами рыб, прежде всего костистых, амфибий, рептилий. Поражают все органы и ткани хозяина. Внедряются в мускулатуру, подкожную соединительную ткань, жабры, почки, селезенку, печень, желчный пузырь, мочевой пузырь.

Микроспоридии (Microsporidia) – это внутриклеточные паразиты человека, насекомых, червей, мшанок, ракообразных, млекопитающих, рыб, саранчи, шелкопрядов, птиц, многих насекомых (блох, комаров, клопов и пр.).

Заражение происходит при заглатывании вместе с пищевыми продуктами и водой спор микроспоридий, снабженных стрекательными нитями

Источник