Автотрофы и гетеротрофы

Средняя оценка: 4.8

Всего получено оценок: 859.

Средняя оценка: 4.8

Всего получено оценок: 859.

В природе существует два способа питания, в соответствии с которыми живые организмы делятся на два типа – автотрофы и гетеротрофы. Каждый тип отличается способом получения органических веществ.

Что это?

Автотрофы – живые организмы, способные самостоятельно синтезировать органические веществ из неорганических. Из определения понятно, что к автотрофам в первую очередь относятся зеленые наземные растения, водоросли, а также цианобактерии или сине-зелёные водоросли, т.е. все организмы, способные к фотосинтезу. Они называются фототрофами и используют солнечный свет в качестве источника энергии.

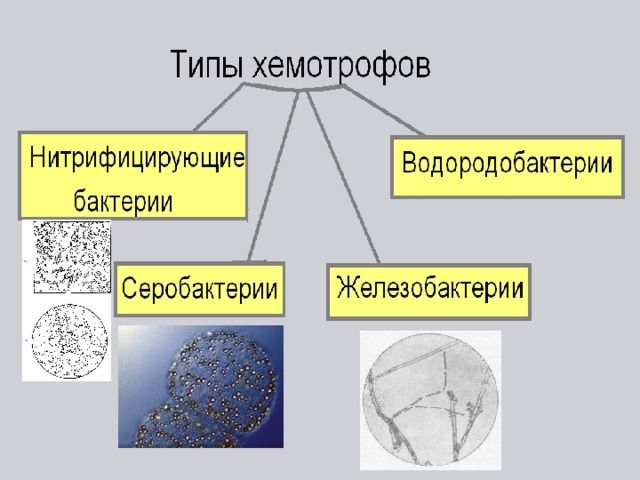

Помимо фототрофов к автотрофам относятся хемотрофы или хемоавтотрофы. В качестве источника энергии они используют энергию, выделяющуюся при окислении неорганических веществ, и за счёт неё синтезируют органические вещества из неорганических. Получать органические вещества они могут в кислородной или бескислородной среде. К хемотрофам относятся некоторые виды бактерий – серобактерии, железобактерии, нитрифицирующие и т.д. Хемотрофы – единственные организмы, не зависящие от солнечного света.

Гетеротрофы – живые организмы, получающие готовые органические вещества вместе с пищей. К ним относится большая часть животных от простейших до человека, грибы, большинство бактерий. Гетеротрофы, поедающие автотрофов, являются растительноядными организмами. Гетеротрофные организмы, питающиеся гетеротрофами, могут быть хищниками или паразитами.

По способу потребления пищи гетеротрофы делятся на два вида:

Источник

Автотрофы и гетеротрофы — классификация, условия и источники питания

В природе выделяют 2 типа питания в зависимости от способа получения органических веществ. В соответствии с ними живые организмы подразделяются на автотрофы и гетеротрофы. Однако подобное разделение считается условным, потому что четкой грани между видами нет, поэтому в нюансах классификации по типам питания стоит разобраться.

Описание автотрофов

Автотрофы — организмы, которые синтезируют из неорганических соединений органические. Другими словами, они получают необходимые питательные компоненты из окружающей среды. А также у них имеются следующие особенности:

Организмы, являющиеся представителями этой группы, играют важную роль в природе.

Они выполняют функцию первичных продуцентов — гетеротрофы используют синтезируемые ими органические компоненты для поддержания своей жизнедеятельности.

Нельзя недооценивать значение автотрофов в экосистеме и пищевой цепочке мира.

Бактерии и растения, относящиеся к этой группе, трансформируют солнечную энергию в молекулярную. Подобный механизм называется «первичной продукцией».

Основные типы

Автотрофы подразделяются на фотосинтезирующие и хемосинтезирующие организмы.

У них имеются отличия:

- фотосинтезирующие виды получают необходимую энергию за счет фотосинтеза;

- хемосинтезирующие разновидности подпитываются энергией, вырабатываемой путем химической реакции железа и серы.

Яркий пример хемосинтезирующих автотрофов — продуценты, синтезирующиеся на дне океана из выбросов сероводорода. Они необходимы бактериям, чтобы поддерживать их жизнедеятельность.

К хемосинтетикам относят железобактерии. Уже название говорит, что их отличительная черта — способность окислять двухвалентное железо до трехвалентного. А также выделяют серобактерии. Они могут окислять сероводород до молекулярной серы.

Входят в эту группу и нитрофицирующие бактерии. Они способны окислять аммиак до азотной и азотистой кислот. Взаимодействуя с минералами, находящимися в почве, они образуют нитраты и нитриты.

Энергия, выделяющаяся в процессе подобной реакции, сначала используется для создания макроэнергетической связи. Далее, она применяется для синтеза органических соединений.

Хемосинтетики играют важную роль. Они являются основным звеном природного круговорота азота и серы. А также, благодаря им, почва обогащается нитритами и нитратами.

Свойства гетеротрофов

В биологии гетеротрофы — организмы, неспособные к самостоятельному синтезу органических соединений из неорганических. Они поглощают их извне.

Употребляя растительную и животную пищу, они используют энергию органических компонентов. Из полученных в процессе питания микроэлементов такие организмы строят собственные углеводы, белки, жиры.

К подобной группе относят простейшие, бактерии и грибы, люди и животные.

Благодаря строению, гетеротрофы способны расщеплять получаемые вещества до простых соединений:

Клетки грибов поглощают готовые вещества из внешней среды, как растения. Водоросли всасывают органические соединения вместе с водой.

Растения, относящиеся к гетеротрофам, являются паразитами. Они лишены хлорофилла и питаются за счет хозяина. Примеры — повилика или раффлезия.

Список подвидов

Среди гетеротрофов принято выделять фаготрофов, способных употреблять пищу кусками, проглатывая ее. Кроме того, существуют осмотрофы, которые поглощают органические элементы, являющиеся источником пищи, через клеточные стенки.

Еще одно условие, согласно которому растение или животное относят к гетеротрофам — способность употреблять как живую, так и неживую пищу.

Возможна следующая классификация:

Для некоторых гетеротрофов источник питания — растения и животные. По-другому их называют всеядными.

Паразиты, в зависимости от хозяина, могут быть как хищными и травоядными. Спорынья паразитирует на растениях, а аскариды на животных.

Сапрофиты могут употреблять в пищу детрит (например, дождевые черви). Шакалы или грифы едят трупы животных. Личинки мух или жуки-скарабеи питаются экскрементами. Это причина, почему их принято относить к подвиду копрофагов.

Отличия миксотрофов

Кроме того, принято выделять организмы, использующие и гетеротрофный, и автотрофный способы питания. Их по-другому называют миксотрофами. Что касается растений, которые одновременно автотрофы и гетеротрофы, примеры следующие:

Среди миксотрофов можно выделить растения, способные восполнить нехватку азота за счет переваривания насекомых. Например, росянка или венерина мухоловка.

Принято относить к миксотрофам и насекомоядные растения. Подобные организмы не только всасывают из почвы воду и растворенные вещества, но и охотятся на насекомых.

Еще один пример миксотрофов — некоторые бактерии, которые принадлежат к классу хемотрофов. Они получают необходимую энергию в результате окислительно-восстановительных реакций и могут окислять не только неорганические, но и органические микроэлементы.

Способы питания

Автотрофы отличаются от гетеротрофов тем, что последние могут быть не только сапротрофами, миксотрофами и паразитами, но и прибегают к голозойному питанию. Этот термин используется по отношению к диким животным, у которых есть специальный пищеварительный канал.

Основной процесс подобного типа поглощения пищи — заглатывание, обеспечивающее процесс захвата еды. Включает голозойное питание и другие процессы:

Голозойное питание включает в себя усвоение, то есть использование для обеспечения организма энергией поглощенных молекул. Последний этап — выделение (выведение продуктов обмена).

Перечень сходств и различий

Основное сходство между обоими видами живых организмов — им необходим кислород и солнечный свет. Кроме того, они нуждаются в полноценном питании и в воде.

Между автотрофами и гетеротрофами, определение которым дается в биологии, имеются и отличия. Они перечислены в таблице:

| Свойство | Автотрофы | Гетеротрофы |

| Запас углеводов | Крахмал | Гликоген |

| Реакция на воздействие внешних раздражителей | Имеется | Отсутствует |

| Структура системы органов | Есть как репродуктивные, так и вегетативные | Помимо репродуктивных, имеются соматические |

| Положение в пищевой цепи | Считаются продуцентами, то есть самостоятельно производят химические элементы | Могут быть как консументами, то есть потребляют готовые вещества, так и продуцентами (употребляют в пищу органические компоненты, переработанные до неорганических) |

Наконец, в качестве источника энергии для процесса метаболизма автотрофы используют как солнечный свет, так и химические реакции. Гетеротрофы используют органические вещества.

Источник

Конспект по биологи и на тему «Автотрофы и гетеротрофы»

Автотрофы и гетеротрофы.

По способу питания все организмы делятся на автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы – организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических. Образование органических веществ происходит в ходе фотосинтеза или хемосинтеза. Фотосинтез осуществляют растения и цианобактерии, поэтому их называют фототрофами . В данном случае источником необходимой для синтеза энергии является солнечный свет. Хемосинтез характерен для некоторых групп бактерий (железобактерии, серобактерии, нитрифицирующие бактерии и др.). При этом для образования органических веществ используется энергия окисления неорганических соединений.

Автотрофы выполняют в экосистемах функцию продуцентов.

Гетеротрофные организмы используют готовые органические соединения, созданные автотрофами. К гетеротрофам относятся животные, грибы и большинство бактерий. В экосистемах гетеротрофы являются консументами или редуцентами. Среди автотрофов выделяют группу сапрофитов (сапрофитные грибы, сапрофитные бактерии), которые используют мертвое органическое вещество ( детрит ).

Существуют также организмы, которые в зависимости от условий используют тот или иной способ питания. Например, эвглена зеленая на свету осуществляет фотосинтез, а при недостатке освещения поглощает из окружающей среды готовые органические вещества. Такие организмы называются миксотрофами.

Особенности строения и жизнедеятельности:

Не имеют клеточного строения. Вирион («зрелый» вирус) состоит из нуклеиновой кислоты (только ДНК или только РНК) и белковой оболочки.

Являются внутриклеточными паразитами. Проявляют признаки живого только в клетке-хозяине.

Попав в клетку, вирус изменяет работу ее генома так, что клетка начинает воспроизводить его нуклеиновую кислоту и белки. Из образовавшихся молекул нуклеиновой кислоты и белков путем самосборки образуются вирусные частицы.

Вирусы вызывают различные заболевания растений и животных, в т.ч. человека. Вирусные заболевания: оспа, герпес, гепатит, СПИД, грипп, полиомиелит, бешенство, мозаичная болезнь табака.

Особую группу вирусов составляют бактериофаги – вирусы, поражающие бактерий.

3.2. Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и отличие полового и бесполого размножения. Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. Роль мейоза и оплодотворения в обеспечении постоянства числа хромосом в поколениях. Применение искусственного оплодотворения у растений и животных

Термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: бесполое размножение, вегетативное размножение, гермафродитизм, зигота, онтогенез, оплодотворение, партеногенез, половое размножение, почкование, спора.

Размножение в органическом мире. Способность к размножению является одним из важнейших признаков жизни. Эта способность проявляется уже на молекулярном уровне жизни. Вирусы, проникая в клетки других организмов, воспроизводят свою ДНК или РНК и таким образом размножаются. Размножение – это воспроизведение генетически сходных особей данного вида, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни.

Различают следующие формы размножения:

Бесполое размножение. Эта форма размножения характерна как для одноклеточных, так и для многоклеточных организмов. Однако наиболее распространено бесполое размножение в царствах Бактерии, Растения и Грибы. В царстве Среди животных этим способом размножаются в основном простейшие и кишечнополостные.

Существует несколько способов бесполого размножения:

– Простое деление материнской клетки на две или несколько клеток. Так размножаются все бактерии и простейшие.

– Вегетативное размножение частями тела характерно для многоклеточных организмов – растений, губок, кишечнополостных, некоторых червей. Растения вегетативно могут размножаться черенками, отводками, корневыми отпрысками и другими частями организма.

– Почкование – один из вариантов вегетативного размножения свойственен дрожжам и кишечнополостным многоклеточным животным.

– Митотическое спорообразование распространено среди бактерий, водорослей, некоторых простейших.

Бесполое размножение обычно обеспечивает увеличение численности генетически однородного потомства, поэтому его часто применяют селекционеры растений для сохранения полезных свойств сорта.

Половое размножение – процесс, в котором объединяется генетическая информация от двух особей. Объединение генетической информации может происходить при конъюгации (временном соединении особей для обмена информацией, как это происходит у инфузорий) и копуляции (слиянии особей для оплодотворения) у одноклеточных животных , а также при оплодотворении у представителей разных царств. Особым случаем полового размножения является партеногенез у некоторых животных (тли, трутни пчел). В этом случае новый организм развивается из неоплодотворенного яйца, но до этого всегда происходит образование гамет.

Половое размножение у покрытосеменных растений происходит путем двойного оплодотворения. Дело в том, что в пыльнике цветка образуются гаплоидные пыльцевые зерна. Ядра этих зерен делятся на два – генеративное и вегетативное. Попав на рыльце пестика, пыльцевое зерно прорастает, образуя пыльцевую трубку. Генеративное ядро делится еще раз, образуя два спермия. Один из них, проникая в завязь, оплодотворяет яйцеклетку, а другой сливается с двумя полярными ядрами двух центральных клеток зародыша, образуя триплоидный эндосперм.

При половом размножении особи разного пола образуют гаметы. Женские особи производят яйцеклетки, мужские – сперматозоиды, обоеполые особи (гермафродиты) производят и яйцеклетки, и сперматозоиды. У большинства водорослей сливаются две одинаковых половых клетки. При слиянии гаплоидных гамет происходит оплодотворение и образование диплоидной зиготы. Зигота развивается в новую особь.

Все вышеперечисленное справедливо только для эукариот. У прокариот тоже есть половое размножение, но происходит оно по-другому.

Таким образом, при половом размножении происходит смешивание геномов двух разных особей одного вида. Потомство несет новые генетические комбинации, что отличает их от родителей и друг от друга. Различные комбинации генов, проявляющиеся в потомстве в виде новых, интересующих человека признаках, отбираются селекционерами для выведения новых пород животных или сортов растений. В некоторых случаях применяют искусственное оплодотворение. Это делается и для того, чтобы получить потомство с заданными свойствами, и для того, чтобы преодолеть бездетность некоторых женщин.

Существует множество способов классификации живых организмов, альтернативных классической систематике, оперирующей видами, родами и далее всё более и более крупными систематическим единицами вплоть до царств и империй. Альтернативные способы классификации позволяют акцентировать наше внимание на различных аспектах жизнедеятельности живых организмов и помогают лучше осознать фундаментальные биологические закономерности.

С точки зрения строения наиболее фундаментальным является деление организмов на одноклеточные (для которых понятия «клетка» и «организм» совпадают) и многоклеточные . Промежуточной формой ученые считают колониальные одноклеточные организмы со слабо выраженной дифференциацией клеток (например, вольвокс). При этом следует отметить, что истинная многоклеточность свойственна только эукариотам. Все прокариоты – одноклеточные, хотя многие их виды существуют колониями. Одноклеточными бывают как животные (простейшие), так и растения (многие виды водорослей). Современные систематики выделяют одноклеточные и колониальные организмы в отдельное царство – Протисты.

Фундаментальным свойством живой материи является способность к обмену веществом и энергией с окружающей средой. Классификация по источнику вещества и энергии или (упрощая) «по способу питания» также чрезвычайна важна. В соответствие с этой классификацией все живые организмы подразделяются на автотрофов и гетеротрофов . Автотрофы синтезируют необходимые им для жизни органические вещества из неорганических, используя энергию солнечного света ( фотоавтотрофы ) или химических связей ( хемоавтотрофы ). Гетеротрофы используют готовые органические вещества в качестве источника пластического материала и энергии. Таким образом (опять-таки несколько упрощая), автотрофы не нуждаются в гетеротрофах для поддержания своего существования, а гетеротрофы нуждаются в автотрофах в качестве источника органического вещества. Среди бактерий встречаются все типы питания. Растения – фотоавтотрофы (за незначительным исключением – есть паразитические и сапрофитные растения), грибы и животные – гетеротрофы.

Среди гетеротрофов также выделяют множество более узких групп. Например, сапротрофы питаются преимущественно отмершими растениями, трупами животных и их фекалиями, осуществляя важную функцию «утилизации» мертвой органики. Паразиты – организмы, использующие в качестве источника пищи и «естественной среды обитания» другой (обычно более крупный) организм. Симбионты – организмы, сосуществующие или, если хотите, «взаимно паразитирующие» друг на друге и оба извлекающие из этого определённые преимущества. В последние годы в литературе симбиозом называют любые длительные отношения между видами, в том числе паразитизм, поэтому для взаимовыгодных отношений лучше использовать понятие мутуализм . (Главное отличие паразитизма от мутуализма: при паразитизме все выгоды от союза получает лишь однасторона – паразит, на долю хозяина достаются лишь издержки). Паразиты, в свою очередь, подразделяются на облигатных (постоянно проживающих в организме хозяина) и факультативных (для которых паразитизм на данном хозяине является лишь одной из возможных форм существования и способов питания).

Особое положение среди паразитов (и вообще в органическом мире) занимают вирусы и фаги (вирусы бактерий). Их одни ученые называют «неклеточной формой жизни», другие же вовсе не считают «живыми» в прямом смысле этого слова.

Вирусы состоят из белковой оболочки, собранной из субъединиц одного или нескольких белков, и молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), упакованной в эту оболочку (иногда над белковой оболочкой остается плазматическая мембрана клетки-хозяина). Проникнув в клетку, вирус использует свою нуклеотидную последовательность в качестве матрицы для синтеза новых собственных копий, используя аппарат трансляции клетки-хозяина. Когда синтезировано достаточное количество копий, вирус провоцирует распад клетки-хозяина и многие тысячи молодых вирусов выходят в окружающую среду.

Классическим примером вируса является открытый в 1852 г. русским ботаником Д. И. Ивановским вирус табачной мозаики (строение вируса было описано гораздо позже).

Рис. 1. Строение вируса табачной мозаики

Вирусы вызывают множество болезней. Некоторые из которых чрезвычайно опасны для человека (чума, бешенство, полиомиелит). И, конечно же, вирусной является самая опасная болезнь нашего времени, «чума ХХ века» – СПИД – синдромприобретенного иммунодефицита. Вирус СПИДа – ретро-вирус (содержит РНК), который поражает иммунную систему человека.

Жизненный цикл вируса (HIV) начинается с того, что вирусная частица присоединяется снаружи к клетке и вводит внутрь неё свою сердцевину. Сердцевина вириона содержит две идентичные цепи РНК, а также структурные белки и ферменты, функционирующие на последующих стадиях жизненного цикла. Фермент обратная транскриптаза , имеющая несколько ферментативных активностей, осуществляет этапы переноса генетической информации вируса – синтез ДНК. На первом этапе она синтезирует одноцепочечную ДНК по РНК; затем синтезируется вторая цепь, первая используется в качестве матрицы. Генетическая информация вируса, теперь уже в форме двухцепочечной ДНК, проникает в клеточное ядро. С помощью того же фермента эта ДНК встраивается в хромосомную ДНК. В таком виде вирусная ДНК, называемая провирусом, будет воспроизводиться вместе с собственными генами при делении клетки и передаваться следующим поколениям. Вторая часть жизненного цикла HIV – производство новых вирионов – совершается спорадически (нерегулярно) и только в некоторых зараженных клетках.

Больной СПИДом может умереть от самой незначительной инфекции. Одной из опасных черт этой болезни является длительный латентный период, во время которого человек не подозревает о своей болезни, но, являясь носителем вируса, может заразить других людей. Вирус СПИДа легко разрушается во внешней среде, поэтому бытовое общение с ВИЧ-инфицированными (носителями) и больными не опасно. Вирус передается от организма к организму с «биологическими жидкостями», такими, как сперма и кровь. В группе риска оказываются прежде всего люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, и наркоманы, использующие инъекционные наркотики. Эффективной терапии против СПИДа на сегодняшний день не существует, имеющиеся (очень дорогие) препараты, способны лишь отсрочить развитие болезни, но не излечить.

Методы терапии вообще любых вирусных инфекций крайне мало результативны. Большинство антибиотиков эффективны против бактерий, блокируя их аппарат трансляции (прокариотические рибосомы), отличный от аппарата трансляции у человека. Против вирусов они неэффективны. Поэтому без консультации с врачом принимать антибиотики во время вирусных инфекций (к которым относится большинство простуд) бессмысленно и даже вредно. Основными методами борьбы с вирусными заболеваниями является профилактика и вакцинация . Вакцина – небольшая порция мёртвого или ослабленноговируса – вводится в организм и активирует специфический иммунитет против данного вируса. Если позднее в организм попадет «настоящий» вирус, иммунная система сумеет быстро его распознать и нейтрализовать.

Именно вакцинация помогла победить такие страшные болезни, как оспа и полиомиелит. К сожалению, многие вирусы изменяются слишком быстро или обладают слишком большим «внутривидовым» разнообразием, чтобы к ним можно было выработать эффективную вакцину. Так, вакцина против СПИДа всё ещё не получена, хотя работы в этом направлении ведутся уже много лет. А вакцину против гриппа приходится синтезировать заново каждый год: так сильно успевает за это время измениться вирус.

Источник