- Многовариантность общественного развития (типы обществ)

- Содержание:

- Типология обществ

- Подходы к развитию общества

- Типология обществ

- Формационный подход к обществу

- Цивилизационный подход

- Локальный подход

- Стадийный подход

- Типология традиционного, индустриального и постиндустриального общества

- Предположительные изменения общества

- По способу передачи информации принято выделять общество

- Общественный прогресс. Многовариантность общественного развития. Глобализация

- Урок 2. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Общественный прогресс. Многовариантность общественного развития. Глобализация»

Многовариантность общественного развития (типы обществ)

Содержание:

Типология обществ

- По типу государственного устройства. Платон и Аристотель выделяли монархию, аристократию, демократию и олигархию. В современных рамках принято выделять тоталитарное, демократическое, авторитарное государство по типу господствующего политического режима.

- По производительным отношениям. Присваивающий способ производства характерен первобытному обществу, коллективная собственность – азиатский тип общества, использование рабов, они же собственность – рабовладельческие общества, использование крестьян – феодальное общество, равные права на собственность – социалистическое. На данном этапе общество является капиталистическим, т.е. центральным фактором в определении главенствующей роли является капитал.

Подходы к развитию общества

- Линейно-восходящий характер. Человечество проходит стадии, где совершенствуется система передачи опыта и знаний. Поддерживали теорию такие учёные как Маркс, Дюркгейм, Спенсер.

- Циклический характер. Общественное развитие опирается на аналогию с природой. Таким циклом можно считать временной период, в котором общество проходит через стадии формирования, расцвета и распада, после повторяется. Сторонники данного подхода – Шпенглер, Данилевский и Гумилёв.

- Нелинейный характер. Бифуркация – повторное значение, в котором развитие может пойти не в запланированном варианте, а иным, нося непредсказуемый характер и многовариантность событий. Придерживаются теории – Франк, Коллмэн и Хетчер.

Типология обществ

Формационный подход к обществу

Общественно-экономическая формация – временной промежуток, на котором находится то или иное общество, обладающее свойственными способами производства, экономическим и государственным строем и надстройкой.

Надстройка – комплекс идей, взглядов, формирующихся на экономической основе и воздействующих на неё. Базис – экономический порядок. Характер основы определяет формацию. Выделяют следующие виды:

- Первичная (присуща первобытному обществу)

- Вторичная (рабовладельческая, феодальная и буржуазная)

- Третичная (социализм)

Цивилизационный подход

Цивилизация по Шпенглеру – это развитие локальной культуры, Тоффлер и Морган считают, что это историческое развитие, Тойнби – тоже самое, что и культура.

Каждая цивилизация содержит основу: ценности, мораль, видение мира. Выделяют 2 подхода:

Локальный подход

Локальная цивилизация – общество с закреплёнными территориальными границами, экономический и политический строй, культурную жизнь. Проходит индивидуальный путь становления.

Тойнби выделил 21 тип цивилизации, куда входят китайская, египетская, западная, арабская и т.д.

Современная наука выделяет – западную, восточноевропейскую, индийскую, латиноамериканскую, мусульманскую, японскую, китайскую цивилизации.

- Культурно-психологическая – взаимодействие людей основано на ценностях и нормах.

- Политическая – государство, строй, политические партии.

- Экономическая – распределение материальных благ, производство, обмен.

- Биосоциальная – первичный и вторичный круг социализации, жильё, питание, труд.

Стадийный подход

Цивилизация – процесс, проходящий через стадии.

Типология традиционного, индустриального и постиндустриального общества

Традиционное общество – тип, основанный на традициях, обычаях. Характеризуется малоподвижными структурами, аграрной жизнедеятельностью, высокими темпами рождаемости и смертности, маленькой продолжительностью жизни, сословной структурой, специализацией трудовой деятельности и низким ростом производительности. Обществу свойственна иерархия, присущие той структуре социальные нормы. Мир представлен священным и непостижимым началом. Статус в обществе определяется традициями (правом рождения). Носит авторитарный характер.

Индустриальное общество – сочетание свободы личности с интересами государства. В это время уровень промышленности поднимается, формируется машинное производство, фабрики, система хозяйства и рынков. Характерными чертами выступают машинизация, развитие коммуникационных связей, распределение труда, урбанизация и мобильность. Индустриальное общество обладает отличительными чертами:

- Из-за урбанизации происходит рост занятых работников в промышленной сфере, доля рабочих в сельском хозяйстве уменьшается.

- На базе общего языка и ценностей возникает понятие «нации».

- Культурная революция

- Образование политических прав.

- Становление массового потребления.

- Изменение демографических признаков – низкие темпы рождаемости и смертности, растёт продолжительность жизни, основное население составляют престарелые.

Постиндустриальное общество – сельскохозяйственное и промышленное производство уступает место сфере услуг. Выделяют присущие черты общества:

- Приоритет отдаётся экономике услуг.

- Спрос на высокообразованных специалистов.

- Информация становится главным источником открытий и политических управлений.

- Использование информационных технологий.

Главные элементы – компьютерные технологии, источники информации. Люди способны получать высшее образование и двигаться по карьерной лестнице. Понятие собственности видоизменилось, теперь она делится по классам и слоям. На смену классовой структуре приходит профессиональная.

Предположительные изменения общества

Современные этапы развития цивилизаций:

- Прогресс в одних странах сопровождается регрессом в других.

- Некоторые территории подвержены экономическим кризисам, которые грозят всеобщим кризисом.

- Личностные интересы вступают в борьбу с религиозными, политическими, национальными.

Глобализация – процесс интеграции экономик всего мира и приведение их к единым стандартам. Мир представляет взаимосвязанную структуру из-за обмена товарами, информацией, услугами, культурой. Выделяют последствия глобализации:

- Позитивные – социокультурное единство мира, крепкие взаимоотношения между государствами, улучшение экономики.

- Негативные – ликвидация ранее имеющихся производств в силу их экономической невыгодности, отсутствие культурных особенностей, навязывание образа жизни, утрата национального самосознания.

Источник

По способу передачи информации принято выделять общество

йОЖПТНБГЙС — ПДОБ ЙЪ ЖХОДБНЕОФБМШОЩИ УХВУФБОГЙК (ЧЕЭЕУФЧП, ЬОЕТЗЙС, ЙОЖПТНБГЙС), УПУФБЧМСАЭЙИ УХЭОПУФШ НЙТПЪДБОЙС Й ПИЧБФЩЧБАЭЙИ МАВПК РТПДХЛФ НЩУМЙФЕМШОПК ДЕСФЕМШОПУФЙ.

уМПЧП «ЙОЖПТНБГЙС» ЙНЕЕФ НОПЦЕУФЧП ЪОБЮЕОЙК, ЙЪ ЛПФПТЩИ ОБЙВПМЕЕ ПВЭЕЕ Й ЫЙТПЛПЕ — «ПФТБЦЕООПЕ НОПЗППВТБЪЙЕ». фБЛПЕ ЪОБЮЕОЙЕ РПЪЧПМСЕФ ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ НОПЗЙЕ РТПГЕУУЩ, РТПЙУИПДСЭЙЕ Ч ФЕИОЙЮЕУЛЙИ НЕИБОЙЪНБИ, ЦЙЧПК Й ОЕЦЙЧПК РТЙТПДЕ, Ч ПВЭЕУФЧЕ.

ч ЙОЖПТНБФЙЛЕ РПД ЙОЖПТНБГЙЕК РТЙОСФП РПОЙНБФШ УЧЕДЕОЙС, УППВЭЕОЙС, ЙЪМПЦЕООЩЕ ЪОБОЙС Й Ф.Р. ч ФЕПТЙЙ ЙОЖПТНБГЙЙ ЧУЕ НОПЗППВТБЪЙЕ ЕЕ ЖПТН РТЙОСФП ДЕМЙФШ ОБ ЬМЕНЕОФБТОХА — ЙОЖПТНБГЙА, ГЙТЛХМЙТХАЭХА Ч ОЕЦЙЧПК РТЙТПДЕ; ВЙПМПЗЙЮЕУЛХА — ГЙТЛХМЙТХАЭХА Ч ЦЙЧПК РТЙТПДЕ; УПГЙБМШОХА — ПУНЩУМЕООХА ЮЕМПЧЕЮЕУЛЙН УППВЭЕУФЧПН.

жХОЛГЙА ЬМЕНЕОФБТОПК ЙОЖПТНБГЙЙ ЛТБФЛП НПЦОП УЧЕУФЙ Л РЕТЕДБЮЕ ЬОЕТЗЙЙ РХФЕН УФТХЛФХТОПЗП ЧЪБЙНПДЕКУФЧЙС НБФЕТЙБМШОЩИ ПВЯЕЛФПЧ. вЙПМПЗЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС ЧЛМАЮБЕФ Ч УЕВС ЛБЛ ЛПДЙТПЧБОЙЕ ЗЕОЕФЙЮЕУЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ФБЛ Й ХРТБЧМЕОЙЕ УМПЦОЩНЙ РУЙИПМПЗЙЮЕУЛЙНЙ РТПГЕУУБНЙ Х ЧЩУЫЙИ ЦЙЧПФОЩИ ОБ ПУОПЧЕ РЕТЕДБЮЙ ЬОЕТЗЙЙ. уПГЙБМШОБС ЙОЖПТНБГЙС УПЪДБЕФУС Й ЙУРПМШЪХЕФУС ПВЭЕУФЧПН (УПГЙХНПН).

уПГЙБМШОБС ЙОЖПТНБГЙС — ЬФП УРПУПВ (ЖПТНБ) РЕТЕДБЮЙ ЪОБОЙК, ЬНПГЙК Й ЧПМЕЧЩИ ЧПЪДЕКУФЧЙК Ч ПВЭЕУФЧЕ. пВПВЭЕООП УПГЙБМШОХА ЙОЖПТНБГЙА НПЦОП ПРТЕДЕМЙФШ ЛБЛ УЧЕДЕОЙС, РТЕДОБЪОБЮЕООЩЕ ДМС РЕТЕДБЮЙ Ч ПВЭЕУФЧЕ. йНЕООП ФБЛБС ЙОЖПТНБГЙС СЧМСЕФУС ПВЯЕЛФПН ЙЪХЮЕОЙС ОБХЛ ДПЛХНЕОФОП-ЛПННХОЙЛБФЙЧОПЗП ГЙЛМБ.

уПГЙБМШОБС ЙОЖПТНБГЙС — СЧМЕОЙЕ УМПЦОПЕ, РПДТБЪДЕМСЕНПЕ ОБ ЧЙДЩ РП ТБЪОЩН РТЙОГЙРБН ДЕМЕОЙС.

рЕТЧЩН РТЙОГЙРПН ДЕМЕОЙС УПГЙБМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ СЧМСЕФУС ЕЕ УПГЙБМШОПЕ ОБЪОБЮЕОЙЕ. у ЬФПК ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС Й Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ТЙУХОЛПН 1.1.1 ЙОЖПТНБГЙС РПДТБЪДЕМСЕФУС ОБ НБУУПЧХА Й УРЕГЙБМШОХА.

нБУУПЧБС ЙОЖПТНБГЙС — УПГЙБМШОБС, РТЕДОБЪОБЮЕООБС ДМС ЧУЕИ ЮМЕОПЧ ПВЭЕУФЧБ. йОЖПТНБГЙС ЬФПЗП ТПДБ ДПУФХРОБ МАВПНХ ЮЕМПЧЕЛХ, РПЬФПНХ ПОБ ОБЪЩЧБЕФУС НБУУПЧПК. уРЕГЙБМШОБС ЙОЖПТНБГЙС РТЕДОБЪОБЮЕОБ ДМС ПФДЕМШОЩИ УПГЙБМШОЩИ ЗТХРР, Ч ЮБУФОПУФЙ УРЕГЙБМЙУФПЧ. нБУУПЧБС Ч УЧПА ПЮЕТЕДШ ДЕМЙФУС ОБ РХВМЙГЙУФЙЮЕУЛХА, ЬУФЕФЙЮЕУЛХА, ПВЩДЕООХА. уРЕГЙБМШОБС — ОБ ОБХЮОХА, ФЕИОЙЮЕУЛХА, РМБОПЧП-ЬЛПОПНЙЮЕУЛХА, ЛПННЕТЮЕУЛХА Й Ф.Д.

тЙУХОПЛ 1.1.1 — рТЙОГЙР ДЕМЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ РП УПГЙБМШОПНХ ОБЪОБЮЕОЙА

чФПТПК РТЙОГЙР ДЕМЕОЙС ПУОПЧБО ОБ УРПУПВЕ ПФТБЦЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ ЮЕМПЧЕЮЕУЛЙН УПЪОБОЙЕН. чПУРТЙОЙНБС ЙОЖПТНБГЙА ТБЪМЙЮОПЗП ТПДБ БОБМЙЪБФПТБНЙ, ЮЕМПЧЕЛ ТБУЛПДЙТХЕФ (ПФТБЦБЕФ) ЕЕ ЗПМПЧОЩН НПЪЗПН, ЛПФПТЩК ЖХОЛГЙПОБМШОП БУЙННЕФТЙЮЕО. мЕЧПЕ РПМХЫБТЙЕ ЗПМПЧОПЗП НПЪЗБ ПУХЭЕУФЧМСЕФ МПЗЙЮЕУЛХА ДЕСФЕМШОПУФШ, РТБЧПЕ — ПВТБЪОП-БУУПГЙБФЙЧОХА.

ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ЬФЙН Й УПЗМБУОП ТЙУХОЛХ 2 ЙОЖПТНБГЙС ХУМПЧОП РПДТБЪДЕМСЕФУС ОБ МПЗЙЮЕУЛХА Й ЬУФЕФЙЮЕУЛХА.

мПЗЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС — ТЕЪХМШФБФ РПЪОБОЙС Й МПЗЙЮЕУЛПЗП ПУНЩУМЕОЙС ЪБЛПОПЧ РТЙТПДЩ, ПВЭЕУФЧБ Й НЩЫМЕОЙС. пОБ РЕТЕДБЕФУС Ч ЪОБЛПЧПК ЖПТНЕ РХФЕН ПФТБЦЕОЙС ПЛТХЦБАЭЕК ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ МЕЧЩН РПМХЫБТЙЕН ЗПМПЧОПЗП НПЪЗБ Й БЛЛХНХМЙТХЕФ ЧУЕ ЪОБОЙС, ОБЛПРМЕООЩЕ ЮЕМПЧЕЮЕУФЧПН ЪБ ДПМЗЙК РЕТЙПД ПУЧПЕОЙС РТЙТПДЩ ПВЭЕУФЧБ Й НЩЫМЕОЙС. мПЗЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС ТБЪОППВТБЪОБ Й ТБЪМЙЮБЕФУС Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У РТЙОБДМЕЦОПУФША Л ТБЪМЙЮОЩН ПВМБУФСН ЮЕМПЧЕЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ. юБЭЕ ЧУЕЗП ПОБ ДЙЖЖЕТЕОГЙТХЕФУС РП РТЙОБДМЕЦОПУФЙ Л РПЪОБЧБФЕМШОПК Й РТБЛФЙЮЕУЛЙ РТЕПВТБЪХЕНПК ДЕСФЕМШОПУФЙ. ч РПЪОБЧБФЕМШОПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ЮЕМПЧЕЛБ РТЙОЙНБАФ ХЮБУФЙЕ ФБЛЙЕ ЧЙДЩ ЙОЖПТНБГЙЙ, ЛБЛ ОБХЮОП-ЧУРПНПЗБФЕМШОБС, ОБХЮОП-РТПУЧЕФЙФЕМШУЛБС, ИХДПЦЕУФЧЕООП-РПЪОБЧБФЕМШОБС. рТБЛФЙЮЕУЛЙ РТЕПВТБЪХАЭБС ДЕСФЕМШОПУФШ РТЕДРПМБЗБЕФ ЖХОЛГЙПОЙТПЧБОЙЕ ФБЛЙИ ЧЙДПЧ ЙОЖПТНБГЙЙ, ЛБЛ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС, ПТЗБОЙЪБГЙПООП-РТПЙЪЧПДУФЧЕООБС, ХРТБЧМЕОЮЕУЛБС.

ьУФЕФЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС — ТЕЪХМШФБФ ПВТБЪОП-БУУПГЙБФЙЧОПЗП, РТЕЙНХЭЕУФЧЕООП ИХДПЦЕУФЧЕООП-ЬУФЕФЙЮЕУЛПЗП ПФТБЦЕОЙС ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ. ч УПЧПЛХРОПУФЙ У ЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙНЙ ПУПВЕООПУФСНЙ ЧПУРТЙСФЙС ЬУФЕФЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС ТБУРТПУФТБОСЕФУС УМЕДХАЭЙНЙ ЧЙДБНЙ ЙУЛХУУФЧБ:

- ЦЙЧПРЙУШ Й ЗТБЖЙЛБ, РТПУФТБОУФЧЕООЩЕ ЖПТНЩ (БТИЙФЕЛФХТБ, УЛХМШРФХТБ) Й Ф.Д.;

- НХЪЩЛБ, ИХДПЦЕУФЧЕООПЕ УМПЧП Й Ф.Д.;

- ФЕБФТ, ИПТЕПЗТБЖЙС, ЛЙОП Й Ф.Д.

тЙУХОПЛ 1.1.2 — рТЙОГЙР ДЕМЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ РП УРПУПВХ ПФТБЦЕОЙС ЮЕМПЧЕЮЕУЛЙН УПЪОБОЙЕН

ч ТЕБМШОПУФЙ МПЗЙЮЕУЛБС Й ЬУФЕФЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС ФЕУОП ЧЪБЙНПУЧСЪБОЩ. лБЛ ОБХЮОП-РПЪОБЧБФЕМШОБС ДЕСФЕМШОПУФШ ОЕЧПЪНПЦОБ ВЕЪ ФЧПТЮЕУЛПЗП ЬМЕНЕОФБ, ПВТБЪОПЗП РТЕДУФБЧМЕОЙС, ФБЛ Й РТПДХЛФ ЬУФЕФЙЮЕУЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ОЕ НПЦЕФ ОЕ ЙНЕФШ УНЩУМБ. нПЦОП ЗПЧПТЙФШ МЙЫШ П ВПМШЫЕК УФЕРЕОЙ ХЮБУФЙС Ч РТПГЕУУЕ ПФТБЦЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ РТБЧПЗП ЙМЙ МЕЧПЗП РПМХЫБТЙС ЗПМПЧОПЗП НПЪЗБ.

фТЕФЙК РТЙОГЙР ДЕМЕОЙС ВБЪЙТХЕФУС ОБ ЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙИ ПУПВЕООПУФСИ ЧПУРТЙСФЙС ЙОЖПТНБГЙЙ ЮЕМПЧЕЛПН. у ЬФПК ГЕМША РТЙТПДБ РТЕДПРТЕДЕМЙМБ ЮЕМПЧЕЛХ УМЕДХАЭЙЕ ПТЗБОЩ ЮХЧУФЧ: ЪТЕОЙЕ, УМХИ, ПВПОСОЙЕ, ПУСЪБОЙЕ, ЧЛХУ. тБЪМЙЮБАФ УМЕДХАЭЙЕ ЧЙДЩ ЙОЖПТНБГЙЙ:

- ЧЙЪХБМШОБС — ЧПУРТЙОЙНБЕФУС ЪТЕОЙЕН;

- БХДЙБМШОБС — УМХИПН;

- ПВПОСФЕМШОБС — БОБМЙЪБФПТБНЙ ЪБРБИБ;

- ФБЛФЙМШОБС — ПУСЪБОЙЕН;

- ЧЛХУПЧБС — БОБМЙЪБФПТБНЙ ЧЛХУБ.

уПГЙБМШОБС ЙОЖПТНБГЙС ТБЪМЙЮБЕФУС Й РП ТСДХ ДТХЗЙИ РТЙЪОБЛПЧ.

- рП УРПУПВХ ТБУРТПУФТБОЕОЙС УПГЙБМШОБС ЙОЖПТНБГЙС ДЕМЙФУС ОБ ДЧБ ЧЙДБ: ПРХВМЙЛПЧБООБС (ТБУРТПУФТБОСЕНБС РПУТЕДУФЧПН ФЙТБЦОПЗП ТБЪНОПЦЕОЙС ДПЛХНЕОФПЧ) Й ОЕПРХВМЙЛПЧБООБС (ОЕ ТБУУЮЙФБООБС ОБ ЫЙТПЛПЕ ТБУРТПУФТБОЕОЙЕ Й ОЕ РТПЫЕДЫБС ПЖЙГЙБМШОПК БРТПВБГЙЙ).

- рП УФЕРЕОЙ РЕТЕТБВПФЛЙ УПГЙБМШОПК ЙОЖПТНБГЙС РПДТБЪДЕМСЕФУС ОБ РЕТЧЙЮОХА, УПДЕТЦБЭХА ОЕРПУТЕДУФЧЕООЩЕ ТЕЪХМШФБФЩ ОБХЮОП-ЙУУМЕДПЧБФЕМШУЛПК ТБВПФЩ, Й ЧФПТЙЮОХА (ТЕЪХМШФБФ РЕТЕТБВПФЛЙ РЕТЧЙЮОПК ЙОЖПТНБГЙЙ).

- рП УЖЕТБН РПМХЮЕОЙС Й ЙУРПМШЪПЧБОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ Ч ТБЪМЙЮОЩИ ПВМБУФСИ УПГЙБМШОПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ЧЩДЕМСЕФУС ОЕУЛПМШЛП ЧЙДПЧ УПГЙБМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ, РТЕДУФБЧМЕООЩИ Ч ФБВМЙГЕ 1.1.1.

фБВМЙГБ 1.1.1 — чЙДЩ УПГЙБМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ

| уЖЕТБ УПГЙБМШОПК ДЕСФЕМШОПУФЙ | чЙД УПГЙБМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ |

| оБХЛБ | оБХЮОБС |

| рТПНЩЫМЕООПЕ Й УЕМШУЛПИПЪСКУФЧЕООПЕ РТПЙЪЧПДУФЧП | рТПЙЪЧПДУФЧЕООБС, ФЕИОЙЮЕУЛБС |

| йУЛХУУФЧП Й ИХДПЦЕУФЧЕООПЕ ФЧПТЮЕУФЧП | ьУФЕФЙЮЕУЛБС |

| уРПТФ | уРПТФЙЧОБС |

| рПМЙФЙЛБ | рПМЙФЙЮЕУЛБС |

| нБУУПЧПЕ ЙОЖПТНЙТПЧБОЙЕ Й РТПРБЗБОДБ | нБУУПЧБС, РПРХМСТОБС, РХВМЙГЙУФЙЮЕУЛБС |

| пВТБЪПЧБОЙЕ | рЕДБЗПЗЙЮЕУЛБС |

| хРТБЧМЕОЙЕ | хРТБЧМЕОЮЕУЛБС |

| вЩФ | вЩФПЧБС |

ч ЖЕДЕТБМШОЩИ ПТЗБОБИ ЧМБУФЙ Й ХРТБЧМЕОЙС, Ч ХЮТЕЦДЕОЙСИ, ПТЗБОЙЪБГЙСИ Й ОБ РТЕДРТЙСФЙСИ ПВСЪБФЕМШОП ЧПЪОЙЛБЕФ ХРТБЧМЕОЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС, ЛПФПТБС ЙУРПМШЪХЕФУС ДМС ГЕМЕК ХРТБЧМЕОЙС ЛБЛЙН-МЙВП ПВЯЕЛФПН ЙМЙ УФТХЛФХТБНЙ. мАВПЕ ХРТБЧМЕОЮЕУЛПЕ ТЕЫЕОЙЕ ЧУЕЗДБ ВБЪЙТХЕФУС ОБ ЙОЖПТНБГЙЙ РП ТБУУНБФТЙЧБЕНПНХ ЧПРТПУХ ЙМЙ ХРТБЧМСЕНПНХ ПВЯЕЛФХ. йОЖПТНБГЙС Ч ДБООПН УМХЮБЕ ФПЦДЕУФЧЕООБ РПОСФЙСН: «ДБООЩЕ», «УЧЕДЕОЙС», «РПЛБЪБФЕМЙ».

ч жЕДЕТБМШОПН ЪБЛПОЕ «пВ ЙОЖПТНБГЙЙ, ЙОЖПТНБФЙЪБГЙЙ Й ЪБЭЙФЕ ЙОЖПТНБГЙЙ» ЪБЛТЕРМЕОП УМЕДХАЭЕЕ ПРТЕДЕМЕОЙЕ РПОСФЙС «ЙОЖПТНБГЙС»: «йОЖПТНБГЙС — ЬФП УЧЕДЕОЙС П МЙГБИ, РТЕДНЕФБИ, ЖБЛФБИ, УПВЩФЙСИ, СЧМЕОЙСИ Й РТПГЕУУБИ ОЕЪБЧЙУЙНП ПФ ЖПТНЩ ЙИ РТЕДУФБЧМЕОЙС».

л ЙОЖПТНБГЙЙ РТЕДЯСЧМСЕФУС ТСД ФТЕВПЧБОЙК:

- РПМОПФБ,

- УЧПЕЧТЕНЕООПУФШ

- ПРЕТБФЙЧОПУФШ,

- ДПУФПЧЕТОПУФШ,

- ФПЮОПУФШ,

- БДТЕУОПУФШ,

- ДПУФХРОПУФШ ДМС ЧПУРТЙСФЙС ЮЕМПЧЕЛПН.

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС ПВЯЕНЩ ЙОЖПТНБГЙЙ ХДЧБЙЧБАФУС ЛБЦДЩЕ ФТЙ ЗПДБ. пВЭЕУФЧП РЕТЕЦЙЧБЕФ ЙОЖПТНБГЙПООЩК ВХН. мАВБС ПТЗБОЙЪБГЙС, ФБЛЦЕ ЛБЛ Й ЛБЦДЩК ЮЕМПЧЕЛ Ч ПФДЕМШОПУФЙ, НПЦЕФ УХЭЕУФЧПЧБФШ, ФПМШЛП ПВНЕОЙЧБСУШ ЙОЖПТНБГЙЕК. ч ОЩОЕЫОЙИ ХУМПЧЙСИ ПЮЕОШ ЧБЦОП ЧПЧТЕНС РПМХЮЙФШ ОХЦОХА ЙОЖПТНБГЙА Ч ОЕПВИПДЙНПН ПВЯЕНЕ. дТХЗЙНЙ УМПЧБНЙ, ЛФП ЧМБДЕЕФ ЙОЖПТНБГЙЕК, ФПФ ЧМБДЕЕФ УЙФХБГЙЕК.

Источник

Общественный прогресс. Многовариантность общественного развития. Глобализация

Урок 2. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Общественный прогресс. Многовариантность общественного развития. Глобализация»

Мы уже с вами знаем, что общество – это динамически развивающаяся система. Говоря о развитии общества, принято употреблять 2 термина – социальные изменения и социальное развитие. Можно ли говорить о том, что эти термины синонимы? Или всё-таки они отличаются друг от друга по своему содержанию? Давайте попробуем в этом разобраться.

Под социальными изменениями принято понимать любые перемены, которые происходят в течение некоторого времени в социальных общностях, институтах, организациях.

В свою очередь социальное развитие – это социальные изменения, направленные либо в сторону совершенствования, либо в сторону деградации.

Как мы с вами видим, данные термины синонимами не являются. То есть социальные изменения – это любые перемены, а когда мы говорим о социальном развитии, то имеем в виду прогресс или регресс в развитии общества или отдельных его сфер.

Общественный прогресс – это развитие от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному.

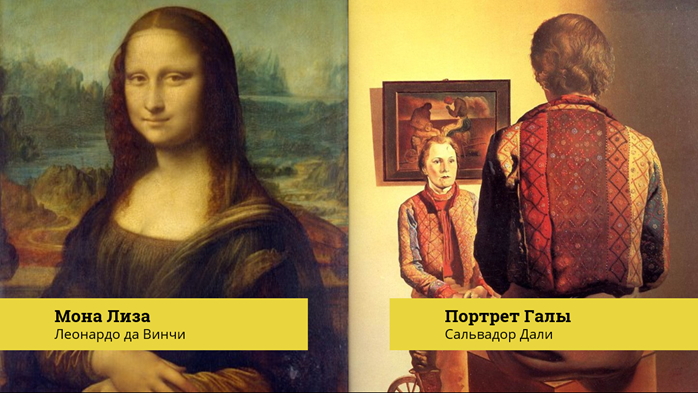

Прогресс общества – довольно относительное явление. Существуют области общественной жизни, к которым это понятие сложно отнести. Например, возьмём сферу духовной жизни. Давайте посмотрим на две известные картины: это – «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а это – «Портрет Галы» Сальвадора Дали.

А теперь попробуйте ответить на вопрос: какая из работ художников наиболее прогрессивна? Согласитесь, ответить на этот вопрос однозначно достаточно трудно.

Также мы можем с вами говорить о том, что любой прогресс может быть противоречив, так как достижения в одной сфере общественной жизни могут обернуться проблемами в другой. Например, современного человека довольно трудно себе представить без использования различных гаджетов: мобильных телефонов, компьютеров, планшетов и многих других. Которые, с одной стороны, действительно облегчают жизнь их владельцам, а с другой стороны – массовое использование гаджетов приводит к серьёзным проблемам: психологической зависимости, дорожно-транспортным происшествиям, социальной отчуждённости и так далее.

А всё-таки, что же можно считать критериями общественного прогресса?

К ним можно отнести: развитие производительных сил; развитие науки и техники; развитие человеческого разума; совершенствование нравственности людей; возрастание степени свободы, которую общество может предоставить человеку.

Общественный регресс – это развитие от высшего к низшему, деградация, утрата способности выполнять те или иные функции.

Когда мы говорим о прогрессе или регрессе, мы также можем встретить такой термин, как стагнация – это застой, временная остановка в развитии.

Кстати, некоторые мыслители говорят, что развитие общества происходит не прогрессивно или регрессивно, а циклично.

Это так называемая теория исторического круговорота, согласно которой общество в целом либо его отдельные сферы (политика, культура и другие) движутся в своём развитии по замкнутому кругу с постоянным возвращением к исходному состоянию и последующими новыми циклами возрождения и упадка.

Существует два основных пути развития общества: эволюция и революция.

Эволюция – это частичные, постепенные изменения, которые способствуют появлению в различных сферах общества новых качеств и свойств. Могут происходить стихийно и организованно.

Революция – это коренное, качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, которые ведут к изменению основы существующего социального строя.

Например, в ходе Октябрьской революции в России произошло изменение социальной структуры общества, системы управления страной, формы правления, политической власти и так далее.

Говоря о революции, мы в основном связываем её с насилием, но иногда революция может происходить и достаточно мирно, например – промышленная революция – переход от ручного труда к машинному, который привёл к существенному изменению во всех сферах общественной жизни.

Ни одно общество не развивается только по одному отдельно взятому сценарию, ведь любое общество — это довольно сложная система, поэтому принято говорить о многовариантности развития общества.

Классификация типов обществ

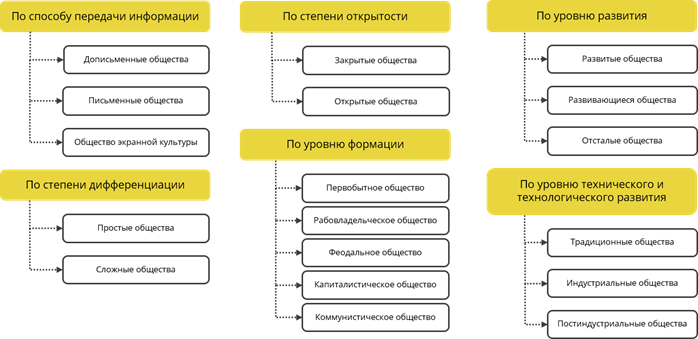

Существует достаточно много типов обществ, классификацию которых можно произвести по определённым критериям:

· по способу передачи информации принято выделять: дописьменные, письменные общества и общество экранной культуры (это мы с вами, получающие информацию из телевизора, интернета, фильмов и т. д);

· по степени дифференциации общества принято выделять: простые общества (то есть социально однородные) и сложные общества (где присевают разделения на различные социальные группы, например богатых и бедных);

· по степени открытости принято выделять: закрытые и открытые общества. В этом случае возможно и использование термина социальная мобильность – это возможность перехода из одной социальной группы в другую. Примером закрытого общества может быть кастовое общество Индии, где переход из касты в касту невозможен. Пример открытого общества – это наше современное общество, где люди с лёгкостью пользуются социальной мобильностью;

· по уровню формации принято выделять: первобытное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и коммунистическое общество;

· по уровню развития: развитые, развивающиеся, отсталые общества;

· по уровню технического и технологического развития общества принято выделять: традиционные, индустриальные, постиндустриальные (информационные) общества.

Принято выделять два подхода к изучению развития общества: линейный и нелинейный (локально-цивилизационный).

Линейный подход к изучению развития общества

Линейный подход рассматривает развитие общества как процесс перехода от одной стадии развития к другой, от низших ступеней к высшим.

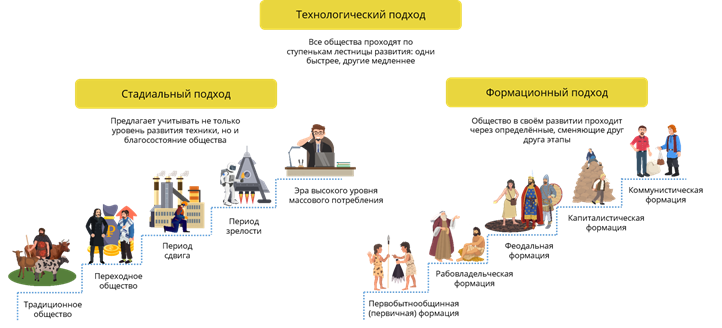

В рамках линейного подхода можно выделить: технологический, стадиальный и формационный подходы.

Суть технологического подхода заключается в том, что все общества проходят по ступенькам этой лестницы развития: одни быстрее, другие медленнее. Кто-то уже вступил в информационную эпоху, а кто-то до сих пор живёт в рамках традиционного общества, но в общем и целом процесс развития так или иначе будет у всех одинаков.

Стадиальный подход предлагает учитывать не только уровень развития техники, но и благосостояние общества, то есть насколько удовлетворены потребности основной массы членов общества. В рамках стадиального подхода выделяют 5 этапов развития общества:

· «Традиционное общество», которое характеризуется замедленностью развития, преобладанием аграрного сектора, низким уровнем производительности труда и потребления, за исключением небольшой части элиты.

· «Переходное общество». Этот этап связан с переходом к рыночному хозяйству, массовому товарному производству и капиталистическому обществу.

· «Период сдвига» – это период промышленных революций и начала индустриализации.

· «Период зрелости» – это время окончания индустриализации и появления высокоразвитых стран.

· «Эра высокого уровня массового потребления», в которую входят наиболее передовые современные страны.

Формационный подход. Формация – это исторический тип социально-экономического развития общества на основе определённого способа производства материальных благ.

Автор этого подхода, немецкий философ Карл Маркс, говорил о том, что в развитии общества можно выделить базис и надстройку.

Базис – это то, на чём основано общество. Экономическая сфера или способ производства.

Согласно Марксу, способ производства включает в себя производительные силы (техника, технологии, квалификация работников) и производственные отношения (в первую очередь отношения собственности, то есть кому принадлежат средства производства).

На основании этого Маркс выделял пять видов формаций:

· первобытнообщинная (первичная) формация. Основана на общественной (общинной) собственности на средства производства, характерно социальное равенство, уравнительное распределение;

· рабовладельческая формация. Основана на частной или частно-государственной собственности, основные производители – это рабы, то есть присутствует внеэкономическое принуждение к труду;

· феодальная формация. Также основана на частной или частно-государственной собственности, производители находятся в личной зависимости от землевладельцев, присутствует внеэкономическое принуждение к труду;

· капиталистическая формация. Основана на частной собственности, рыночных отношениях и наёмном труде;

· коммунистическая формация. Основана на общественной собственности на средства производства, присутствует высокий уровень развития производительных сил и принцип распределения: «От каждого по способностям, каждому по потребностям».

Надстройка – это все остальные отношения: политические, социальные, духовные и так далее.

Маркс считал, что политическая власть, отношения между социальными группами зависят от того, какой способ производства в обществе существует. Сменится способ производства – изменится и надстройка. Например, произошёл переход от феодального к капиталистическому способу производства – абсолютная монархия изжила себя, появляются демократические институты и представительная демократия, происходит разделение властей, развивается гражданское общество и так далее.

Смена общественно-экономических формаций происходит вследствие несоответствия производственных отношений уровню развития производительных сил, то есть, когда производственные отношения начинают тормозить, происходит смена формаций. Например, крепостное право тормозило развитие сельского хозяйства, что в итоге привело к смене формации.

Нелинейный (локально-цивилизационный) предполагает, что каждая цивилизация уникальна и неповторима, развивается по собственному, только ей присущему пути. Все цивилизации объединяет только то, что они проходят через одинаковые этапы: зарождение, развитие, расцвет и угасание.

Цивилизация – это устойчивая культурно-историческая общность людей, объединённых духовными традициями, сходным образом жизни, географическими и историческими рамками.

В основе различия цивилизаций, по мнению сторонников данного подхода, лежат не технологии, а своеобразие духовной культуры, в первую очередь, религии.

Любое современное общество непосредственно связано с таким понятием, как глобализация — это процесс интеграции (сотрудничества, взаимодействия) всех стран и народов в разных областях деятельности; возрастание взаимовлияния и взаимозависимости стран и народов.

Принято выделять следующие причины глобализации:

· переход от индустриального общества к информационному;

· развитие высоких технологий;

· развитие мировой экономики;

· появление новых коммуникационных технологий.

Говоря простым языком, мир становится всё более открытым для любого рода отношений: политических, экономических, социальных, культурных. Мир всё более осознаёт своё единство.

Какие самые яркие проявления глобализации мы можем назвать?

· деятельность транснациональных корпораций — компаний, владеющих производством в нескольких странах;

· единые финансовые рынки. Например, международные фондовые биржи, на которых можно вложить свои деньги в ценные бумаги производств из разных стран мира;

· экономическая интеграция в рамках отдельных регионов;

· деятельность международных экономических и финансовых организаций;

· открытость мира в сфере культуры, информации, личных контактов.

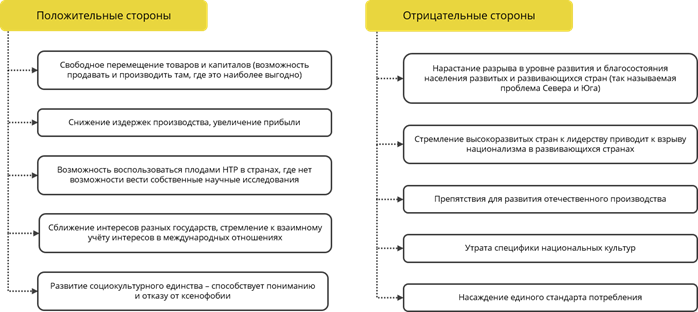

У глобализации есть как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным сторонам можно отнести:

· свободное перемещение товаров и капиталов (возможность продавать и производить там, где это наиболее выгодно);

· снижение издержек производства, увеличение прибыли;

· возможность воспользоваться плодами НТР в странах, где нет возможности вести собственные научные исследования;

· сближение интересов разных государств, стремление к взаимному учёту интересов в международных отношениях;

· развитие социокультурного единства – способствует пониманию и отказу от ксенофобии.

К отрицательным сторонам принято относить:

· нарастание разрыва в уровне развития и благосостояния населения развитых и развивающихся стран (так называемая проблема Севера и Юга);

· стремление высокоразвитых стран к лидерству приводит к взрыву национализма в развивающихся странах;

· препятствия для развития отечественного производства;

· утрата специфики национальных культур;

· насаждение единого стандарта потребления.

Одним из проявлений глобализации является нарастание глобальных проблем. Специфика данных проблем заключается в том, что они универсальны – общие для всего человечества; от их решения зависят судьбы человечества; могут быть решены только совместными усилиями.

Можно выделить следующие группы проблем.

Между общностями людей (интерсоциальные): проблема предотвращения войны; проблема «Север — Юг»; социальные противоречия внутри отдельных стран.

Между обществом и природой: загрязнение окружающей среды; энергетическая, сырьевая, продовольственная; освоение Мирового океана, космоса.

Между человеком и обществом: демографическая; образовательная; проблема преодоления отрицательных последствий НТР; проблема здоровья человека.

От решения данных проблем зависит будущее человечества в целом.

В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. В чём заключается многовариантность общественного развития?

2. Что такое общественный прогресс?

3. Что такое глобализация?

4. Какие проблемы человечества можно отнести к глобальным?

Источник