- Блог Ижевска

- igis.ru — Ижевск

- Экосистема — что это такое и какие они бывают

- Что такое экосистема простыми словами

- Экосистемы по видам

- Основные типы систем

- Лесные экосистемы

- Горные экосистемы

- Морские экосистемы

- Пресноводные экосистемы

- Признаки и свойства

- Уровни системы

- Влияние человека на экосистему

- Заключение

- Экосистема

- Содержание

- История термина

- Понятие экосистемы

- Определения

- Концепция экосистемы

- Биогеоценоз и экосистема

- Строение экосистемы

- Основные компоненты экосистемы

- Экотоп

- Климатоп

- Эдафотоп

- Биотоп

- Биоценоз

- Механизмы функционирования экосистемы

- Устойчивость экосистем

- Биоразнообразие и устойчивость в экосистемах

- Сложность и устойчивость экосистем

- Параметры сложности и их влияние на устойчивость

- Потоки вещества и энергии в экосистемах

- Продуктивность экосистем

- Энергетические соотношения в экосистемах (экологические эффективности)

- Пространственные границы экосистемы (хорологический аспект)

- Экотоны

- Временные границы экосистемы (хронологический аспект)

- Сукцессия

- Климаксное сообщество

- Ранги экосистем

- Биомы

- Биосфера

- Искусственные экосистемы

- Понятия, сходные с понятием экосистемы, в смежных науках

- В экогеологии, ландшафтоведении и геоэкологии

Блог Ижевска

igis.ru — Ижевск

Экосистема — что это такое и какие они бывают

Термин «экосистема» впервые был применён в 1935 году Артуром Тенсли. Он был в числе первых экологов в мире. Через несколько лет работу с термином продолжил русский эколог Василий Докучаев. В 1944 году в отечественной науке более распространённым становится понятие «биогеоценоз». По сути, оба термина означают одно и то же. Единственное отличие в том, что «биогеоценоз» в большей степени затрагивает часть воды и суши, где расположены флора и фауна.

Что такое экосистема простыми словами

Экосистема (англ. ecosystem) — это система, объединяющая все живые организмы, а также их взаимодействие с природой и между собой. Она не имеет конкретного размера. Всё зависит от изучаемого объекта, например, реки, дерева, целого океана или пустыни.

В экосистеме у каждого организма есть своё место. Если речь идет о небольшом озере, здесь следует рассматривать каждое из живых существ, обитающих в нём. Начинать можно с бактерией и заканчивать животными и многоклеточными растениями. Каждый из организмов не способен существовать без ряда объектов неживой природы, имеется в виду вода, воздух и солнце.

Кроме этого, развитие организмов напрямую зависит от состава воды. При влиянии на экосистему несвойственных ей организмов, могут возникнуть катастрофические последствия. Если в экосистеме появляются новые организмы, они в любом случае влияют на природный баланс. Например, после того, как в Австралию завезли лисиц, собак и кошек, некоторые сумчатые животные были полностью истреблены.

Обитатели каждой из экосистем тесно связаны друг с другом. Если один из видов обитателей пропадёт, значительные изменения произойдут во всей системе. Когда животным недостаточно света, воздуха или воды, они начинают вымирать. Большее количество животных не может нормально существовать без растений, а некоторые организмы не могут существовать без животных.

Функционирует система по одному механизму. Каждая её часть зависит от другой. Кроме этого, работают они одновременно. Чтобы природный баланс был соблюден, главная задача человека состоит в том, чтобы оберегать все живые существа. Последствием разрушения экологических систем являются природные катаклизмы, которые иногда наносят неоценимый вред человечеству.

Примечание

В последнее время модно стало называть экосистемой крупную корпорацию, сочетающую в себе разные виды услуг. Например, в России такой можно выделить экосистему Сбербанк. В неё входят:

- Банк;

- Доставка еды;

- Мобильная связь;

- Образование;

- Обучение;

- Недвижимость;

- Услуги для бизнеса;

- И прочее;

Экосистемы по видам

Экосистемы могут иметь разный размер, так как они существуют на больших и малых пространствах. Такая система может существовать даже под отдельно лежачим камнем. Экологические системы, это большие площади, такие как степи, леса и пустыни. В теории, Землю можно воспринимать как одну большую экосистему, которая является домом для всего живого.

Говоря о масштабе, системы бывают следующими:

- биомы. Это большая экологическая система или их совокупность. Данный термин подходит для описания больших тропических лесов, где проживают миллионы видов животных. Также это может быть объект неживой природы, например, озеро;

- микросистема. Небольшие системы, например, отдельные деревья или водоёмы;

- мезоэкосистема. Экологическая система, охватывающая большую территорию.

Ни у одной из экосистем нет четких границ. Разделением для них может послужить так называемый «барьер», например, река, пустыня или архипелаг. Из-за отсутствия четких границ, экологические системы тесно взаимодействуют между собой. Поэтому, в одном озере может находиться несколько более мелких экосистем. Они имеют свои индивидуальные характеристики. Такие объединения систем называют «экотонами».

В зависимости от типа возникновения, экосистемы бывают:

- искусственными. Они создаются человеком. Например, это огород или сад;

- естественные. Созданные природой. Сюда относятся моря, океаны, леса и озёра.

Основные типы систем

Экосистемы можно разделить на наземные и водные. Все остальные распределяются по этим двум группам. Наземные экосистемы разбросаны по всей Земле. С уникальной экосистемой можно встретиться в любом уголке мира, например, как в Австралии. Здесь можно встретиться с животными и растениями, которых нет на других континентах.

Лесные экосистемы

В лесах проживает огромное количество животных и организмов, именно здесь наблюдается один из самых высоких процентов заселенности. Но, если произойдут какие-либо даже незначительные изменения, это может оказать влияние на естественный баланс и изменить его. В такой местности сосредоточено большое количество представителей растительного и животного мира.

Лесные системы экологи делят на:

- тайгу. Находится возле тундры. Здесь можно встретить большое количество хвойных вечнозеленых деревьев. В основном, в тайге отрицательная температура, а почва слишком кислая. Здесь можно встретиться с большим количеством перелётных птиц. Животные и насекомые также проявляют большую активность;

- тропические дождевые леса. Каждый год здесь выпадает огромное количество осадков. Основной признак тропического леса, это большое количество высоких деревьев и густая растительность. В подобных местах проживают миллионы живых организмов. Также именно здесь можно встретить редких животных и птиц;

- широколиственные леса. Их можно отыскать в местах с умеренной влажностью, где каждый год выпадает необходимое для поддержания жизни местных организмов и животных количество осадков. Местные деревья зимой остаются без листьев, но в весеннее время лес вновь становится зелёным;

- тропические лиственные леса. Здесь находится большое количество видов тропических деревьев, а также кустарников. С лиственными тропиками можно встретиться практически в любом уголке планеты. Здесь проживают разные виды животных и растут редкие растения;

- вечнозелёные умеренные леса. Деревьев здесь не так много, как в тропиках. Практически половина из здешних растений, это вечнозелёные виды.

С данной разновидностью экосистем можно встретиться практически в любом уголке мира. В основном, здесь произрастают деревья, кустарники и травы. Также нередко можно встретить пасущихся животных. Здесь обитают растительноядные и насекомоядные виды. Луга можно разделить на три экологические системы:

- степные луга. Здесь преобладают растения небольшой высоты. В большинстве случаев, степь расположена возле пустыни. Деревья встречаются крайне редко, и только возле ручья или реки. Большая часть местных жителей, это маленькие зверьки;

- саванны. Это тропические луга с наличием засушливого сезона. Здесь растут деревья и кустарники. Именно они являются основным источником пищи для травоядных животных. Но, им стоит быть осторожными, так как на них постоянно охотятся хищники;

- прерии. Это умеренные травяные луга, где практически отсутствуют деревья и кустарники. Осадков выпадает крайне мало, поэтому местный климат засушливый.

Горные экосистемы

Может показаться, что в горной местности можно встретиться с небольшим количеством растений и животных, но это не так. Данное мнение возникает из-за небольшого размера местных растений, которые сложно заметить. На вершинах гор практически всегда суровый климат, поэтому здесь можно встретить только альпийские растения. Местным животным не обойтись без толстой шкуры, которая защищает их от холода. На склонах гор часто растут хвойные деревья.

Морские экосистемы

Морские системы самые крупные, так как они занимают примерно 70% от всей территории Земли. Именно здесь сосредоточен практически весь водный запас планеты. В морской воде находится огромное количество минералов и солей. Данную систему можно разделить на:

- гидротермальные жерла. Здесь присутствуют хемосинтезирующие бактерии, которые являются кормовой базой для других существ;

- океаническая. Часть океанов, находящиеся на шельфе континентов;

- солончаки;

- профундальная часть. Эта система страдает от недостатка солнечного света из-за большой глубины;

- области кораллов;

- бентальная часть. Является местом проживания донных живых организмов;

- зона приливов;

- зона лиманов.

В морской экосистеме проживает огромное количество организмов, которые нельзя встретить в других местах, например, кораллы и разные виды водорослей.

Пресноводные экосистемы

Пресноводная система занимает небольшую часть Земли. Здесь сосредоточено лишь 0.009% воды от всего её количество. Эта экосистема делится на три разновидности:

- болотная. Почва здесь практически всегда затоплена;

- стоячая. Внутри этой системы никогда не бывает течения. Сюда можно отнести озера, бассейны и пруды;

- проточная. В данном случае, воды движутся быстро, например, как в реках и ручьях.

Пресноводная экосистема является жильём для 40% видов рыб, земноводных организмов, а также рептилий. Проточные экосистемы отличаются высоким уровнем кислорода. Благодаря этому многие животные и растения чувствуют себя здесь максимально комфортно. Если сравнивать со стоячими водами, здесь проживает гораздо большее количество животных и организмов.

Признаки и свойства

Главные свойства экосистем в зависимости от разновидностей, это:

- сложные системы. Абиотические и биотические структуры и компоненты, которые постоянно взаимодействуют между собой. Сложность системы в данном случае зависит от количества взаимодействий животных с окружающей средой;

- открытые. Зависят от притоков энергии. Здесь постоянно происходит обмен живыми организмами;

- динамичные. Зависят от конкретных внутренних и внешних факторов.

К существенным признакам антропогенной или природной экосистемы относят:

- живые организмы. Являются частью пищевой цепи. В зависимости от того, как питается отдельный вид, он является производителем, потребителем или разрушителем;

- наличие круговорота веществ. Имеются ввиду отдельные химические элементы и вода. Это говорит о том, что большая часть из них постоянно используется.

Уровни системы

Каждая из экологических систем объединяет в себе ряд функциональных групп организмов, а именно:

- деструкторы. Данная группа объединяет в себе все микроорганизмы. Они разлагают, а после, минерализуют останки консументов и продуцентов, то есть их органы или испражнения;

- первичные продуценты. Служат для производства органических веществ из неорганических. Для этого они используют химическую энергию и солнечный свет. В основном, это зелёные растения, археи и автотрофные бактерии, способные к фотосинтезу;

- консументы, которые поедают деструкторов, продуцентов или других консументов. Сюда относятся люди и животные. Источником химической энергии здесь являются их останки, то есть волосы, испражнения, шерсть и др.

Влияние человека на экосистему

Последствия негативного влияния человека на экосистему можно разделить на несколько видов:

- последствия, связанные с использованием ядерной энергии. Один из примеров, Чернобыльская катастрофа;

- влияние на естественность биологического равновесия. Например, если в систему водятся не характерные ей организмы, это провоцирует исчезновение местных видов;

- добыча песка, природного гравия и камня. На фоне этого происходит изменение состава водоёмов и почвы. Также образуются отходы. Всё это разрушает место обитания животных;

- преобразование ландшафта. Сюда можно отнести вырубку лесов для получения древесины или с целью освобождения места под строительство;

- загрязнение воздуха. В первую очередь, речь идёт о разрушение озонового слоя на фоне выбросов углекислого газа;

- браконьерство, которое приводит к вымиранию разных видов животных.

Заключение

Поскольку вредное влияние человека на экосистему лишь прогрессирует, всё больше учёных начинает обращать внимание на последствия происходящего. Если экосистемы придётся восстанавливать искусственным путём, на это придется тратить гораздо больше ресурсов, если сравнивать с поддержкой её естественного функционирования. Чем существеннее человек влияет на разные виды экосистем, тем сильнее страдает сам от последствий такого вмешательства.

Источник

Экосистема

Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — система) — биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. Одно из основных понятий экологии.

Пример экосистемы — пруд с обитающими в нём растениями, рыбами, беспозвоночными животными, микроорганизмами, составляющими живую компоненту системы, биоценоз. Для пруда как экосистемы характерны донные отложения определенного состава, химический состав (ионный состав, концентрация растворенных газов) и физические параметры (прозрачность воды, тренд годичных изменений температуры), а также определённые показатели биологической продуктивности, трофический статус водоёма и специфические условия данного водоёма. Другой пример экологической системы — лиственный лес в средней полосе России с определённым составом лесной подстилки, характерной для этого типа лесов почвой и устойчивым растительным сообществом, и, как следствие, со строго определёнными показателями микроклимата (температуры, влажности, освещённости) и соответствующим таким условиям среды комплексом животных организмов. Немаловажным аспектом, позволяющим определять типы и границы экосистем, является трофическая структура сообщества и соотношение производителей биомассы, её потребителей и разрушающих биомассу организмов, а также показатели продуктивности и обмена вещества и энергии.

Содержание

История термина

Идеи единства всего живого в природе, его взаимодействия и обуславливания процессов в природе ведут своё начало с античных времён. Однако приобретать современную трактовку понятие стало на рубеже XIX—XX веков. Так, немецкий гидробиолог К. Мёбиус в 1877 году описывал устричную банку как сообщество организмов и дал ему название «биоценоз». В классическом труде американского биолога С. Форбса (англ.) русск. озеро со всей совокупностью организмов определяется как «микрокосм» («Озеро как микрокосм» — «The lake as a microcosme» (англ.) , 1887 [1] ). Современный термин впервые был предложен английским экологом А. Тенсли (англ.) русск. в 1935 году. В. В. Докучаев также развивал представление о биоценозе как о целостной системе. Однако в русской науке общепринятым стало введённое В. Н. Сукачёвым понятие о биогеоценозе (1944). В смежных науках существуют также различные определения, в той или иной степени совпадающие с понятием «экосистема», например, «геосистема» в геоэкологии или введённые примерно в тот же период другими учёными «голоцен» (Ф. Клементс, 1930) и «биокосное тело» (В. И. Вернадский, 1944) [2] [3] .

Понятие экосистемы

Определения

- Любое единство, включающее все организмы на данном участке и взаимодействующее с физической средой таким образом, что поток энергии создаёт чётко определённую трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ (обмен веществами и энергией между биотической и абиотической частями) внутри системы, представляет собой экологическую систему, или экосистему (Ю. Одум, 1971) [2][4] .

- Экосистема — система физико-химико-биологических процессов (А. Тенсли, 1935 год).

- Сообщество живых организмов вместе с неживой частью среды, в которой оно находится, и всеми разнообразными взаимодействиями называют экосистемой (Д. Ф. Оуэн.) [5] .

- Любую совокупность организмов и неорганических компонентов окружающей их среды, в которой может осуществляться круговорот веществ, называют экологической системой или экосистемой (В. В. Денисов.) [5] .

- Биогеоценоз (В. Н. Сукачёв, 1944) — взаимообусловленный комплекс живых и косных компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергии [6] .

Иногда особо подчёркивается, что экосистема — это исторически сложившаяся система (см. Биоценоз).

Концепция экосистемы

Экосистема — сложная (по определению сложных систем Л. Берталанфи) самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система. Основной характеристикой экосистемы является наличие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков вещества и энергии между биотической и абиотической частями экосистемы [2] . Из этого следует, что не всякая биологическая система может назваться экосистемой, например, Таковыми не являются аквариум или трухлявый пень [7] . Данные биологические системы (естественные или искусственные) не являются в достаточной степени самодостаточными и саморегулируемыми (аквариум), если перестать регулировать условия и поддерживать характеристики на одном уровне, достаточно быстро она разрушится. Такие сообщества не формируют самостоятельных замкнутых циклов вещества и энергии (пень), а являются лишь частью большей системы [8] . Такие системы следует называть сообществами более низкого ранга, или же микрокосмами. Иногда для них употребляют понятие — фация (например, в геоэкологии), но оно не способно в полной мере описать такие системы, особенно искусственного происхождения. В общем случае в разных науках понятию «фация» соответствуют различные определения: от систем субэкосистемного уровня (в ботанике, ландшафтоведении) до понятий, не связанных с экосистемой (в геологии), либо понятие, объединяющее однородные экосистемы (Сочава В. Б.), или почти тождественное (Берг Л. С., Раменский Л. Г.) определению экосистемы.

Экосистема является открытой системой и характеризуется входными и выходными потоками вещества и энергии. Основа существования практически любой экосистемы — поток энергии солнечного света [8] , который является следствием термоядерной реакции, — в прямом (фотосинтез) или косвенном (разложение органического вещества) виде, за исключением глубоководных экосистем: «чёрных» и «белых» [9] курильщиков, источником энергии в которых является внутреннее тепло земли и энергия химических реакций [9] [10] .

Биогеоценоз и экосистема

В соответствии с определениями между понятиями «экосистема» и «биогеоценоз» нет никакой разницы, биогеоценоз можно считать полным синонимом термина экосистема [8] . Однако существует распространённое мнение, согласно которому биогеоценоз может служить аналогом экосистемы на самом начальном уровне [8] [11] , так как термин «биогеоценоз» делает бо́льший акцент на связь биоценоза с конкретным участком суши или водной среды, в то время как экосистема предполагает любой абстрактный участок. Поэтому биогеоценозы обычно считаются частным случаем экосистемы [12] [13] . Разными авторами в определении термина биогеоценоз перечисляются конкретные биотические и абиотические компоненты биогеоценоза, в то время как определение экосистемы носит более общий характер [14] .

Строение экосистемы

В экосистеме можно выделить два компонента — биотический и абиотический. Биотический делится на автотрофный (организмы, получающие первичную энергию для существования из фото- и хемосинтеза или продуценты) и гетеротрофный (организмы, получающие энергию из процессов окисления органического вещества — консументы и редуценты) компоненты [4] , формирующие трофическую структуру экосистемы.

Единственным источником энергии для существования экосистемы и поддержания в ней различных процессов являются продуценты, усваивающие энергию солнца, (тепла, химических связей) с эффективностью 0,1 — 1 %, редко 3 — 4,5 % от первоначального количества. Автотрофы представляют первый трофический уровень экосистемы. Последующие трофические уровни экосистемы формируются за счёт консументов (2-ой, 3-й, 4-й и последующие уровни) и замыкаются редуцентами, которые переводят неживое органическое вещество в минеральную форму (абиотический компонент), которая может быть усвоена автотрофным элементом [8] [15] .

Основные компоненты экосистемы

С точки зрения структуры в экосистеме выделяют [2] :

- климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим освещения и прочие физические характеристики среды;

- неорганические вещества, включающиеся в круговорот;

- органические соединения, которые связывают биотическую и абиотическую части в круговороте вещества и энергии;

- продуценты — организмы, создающие первичную продукцию;

- макроконсументы, или фаготрофы, — гетеротрофы, поедающие другие организмы или крупные частицы органического вещества;

- микроконсументы (сапротрофы) — гетеротрофы, в основном грибы и бактерии, которые разрушают мёртвое органическое вещество, минерализуя его, тем самым возвращая в круговорот.

Последние три компонента формируют биомассу экосистемы.

С точки зрения функционирования экосистемы выделяют следующие функциональные блоки организмов (помимо автотрофов):

- биофаги — организмы, поедающие других живых организмов,

- сапрофаги — организмы, поедающие мёртвое органическое вещество.

Данное разделение показывает временно-функциональную связь в экосистеме, фокусируясь на разделении во времени образования органического вещества и перераспределении его внутри экосистемы (биофаги) и переработки сапрофагами [2] . Между отмиранием органического вещества и повторным включением его составляющих в круговорот вещества в экосистеме может пройти существенный промежуток времени, например, в случае соснового бревна, 100 и более лет.

Все эти компоненты взаимосвязаны в пространстве и времени и образуют единую структурно-функциональную систему.

Экотоп

Обычно понятие экотоп определялось как местообитание организмов, характеризующееся определённым сочетанием экологических условий: почв, грунтов, микроклимата и др [16] . Однако, в этом случае это понятие фактически почти идентично понятию климатоп.

На данный момент под экотопом в отличие от биотопа понимается определённая территория или акватория со всем набором и особенностями почв, грунтов, микроклимата и других факторов в неизменённом организмами виде [17] . Примерами экотопа могут служить наносные грунты, новообразовавшиеся вулканические или коралловые острова, вырытые человеком карьеры и другие заново образовавшиеся территории. В этом случае климатоп является частью экотопа.

Климатоп

Изначально «климатоп» был определён В. Н. Сукачёвым (1964) как воздушная часть биогеоценоза, отличающаяся от окружающей атмосферы своим газовым составом, особенно концентарией углекислого газа в приземном биогоризонте, кислорода там же и в биогоризонтах фотосинтеза, воздушным режимом, насыщенностью биолинами, уменьшенной и изменённой солнечной радиацией и освещённостью, наличием люминесценции растений и некоторых животных, особым тепловым режимом и режимом влажности воздуха [18] [19] .

На данный момент это понятие трактуется чуть более широко: как характеристика биогеоценоза, сочетание физических и химических характеристик воздушной или водной среды, существенных для населяющих эту среду организмов [20] . Климатоп задаёт в долговременном масштабе основные физические характеристики существования животных и растений, определяя круг организмов, которые могут существовать в данной экосистеме.

Эдафотоп

Под эдафотопом обычно понимается почва как составной элемент экотопа [21] . Однако более точно это понятие следует определять как часть косной среды преобразованной организмами, то есть не всю почву, а лишь её часть [17] . Почва (эдафотоп) является важнейшей составляющей экосистемы: в нём происходит замыкание циклов вещества и энергии, осуществляется перевод из мёртвого органического вещества в минеральные и их вовлечение в живую биомассу [17] . Основными носителями энергии в эдафотопе выступают органические соединения углерода, их лабильные и стабильные формы, они в наибольшей степени определяют плодородие почв.

Биотоп

«Биотоп» — преобразованный биотой экотоп или, более точно, участок территории, однородный по условиям жизни для определённых видов растений или животных, или же для формирования определённого биоценоза [22] .

Биоценоз

Биоценоз — исторически сложившаяся совокупность растений, животных, микроорганизмов, населяющих участок суши или водоёма (биотоп). Не последнюю роль в формировании биоценоза играет конкуренция и естественный отбор [23] . Основная единица биоценоза — консорция, так как любые организмы в той или иной степени связаны с автотрофами и образуют сложную систему консортов различного порядка, причём это сеть является консортом всё большего порядка и может косвенно зависеть от всё большего числа детерминантов консорций.

Также возможно разделение биоценоза на фитоценоз и зооценоз. Фитоценоз — это совокупность растительных популяций одного сообщества, которые и формируют детерминантов консорций. Зооценоз [24] — это совокупность популяций животных, которые и являются консортами различного порядка и служат механизмом перераспределения вещества и энергии внутри экосистемы (см. функционирование экосистем).

Биотоп и биоценоз вместе формируют биогеоценоз/экосистему.

Механизмы функционирования экосистемы

Устойчивость экосистем

Экосистема может быть описана комплексной схемой прямых и обратных связей, поддерживающих гомеостаз системы в некоторых пределах параметров окружающей среды [4] . Таким образом, в некоторых пределах экосистема способна при внешних воздействиях поддерживать свою структуру и функции относительно неизменными. Обычно выделяют два типа гомеостаза: резистентный — способность экосистем сохранять структуру и функции при негативном внешнем воздействии (см. Принцип Ле Шателье — Брауна) и упругий — способность экосистемы восстанавливать структуру и функции при утрате части компонентов экосистемы [25] . В англоязычной литературе используются сходные понятия: локальная устойчивость — англ. local stability (резистентный гомеостаз) и общая устойчивость — англ. global stability (упругий гомеостаз) [15] .

Иногда выделяют третий аспект устойчивости — устойчивость экосистемы по отношению к изменениям характеристик среды и изменению своих внутренних характеристик [15] . В случае, если экосистема устойчиво функционирует в широком диапазоне параметров окружающей среды и/или в экосистеме присутствует большое число взаимозаменяемых видов (то есть, когда различные виды, сходные по экологическим функциям в экосистеме, могут замещать друг друга), такое сообщество называют динамически прочным (устойчивым). В обратном случае, когда экосистема может существовать в весьма ограниченном наборе параметров окружающей среды, и/или большинство видов незаменимы в своих функциях, такое сообщество называется динамически хрупким (неустойчивым) [15] . Необходимо отметить, что данная характеристика в общем случае не зависит от числа видов и сложности сообществ. Классическим примером может служить Большой Барьерный риф у берегов Австралии (северо-восточное побережье), являющийся одной из «горячих точек» биоразнообразия в мире — симбиотические водоросли кораллов, динофлагелляты, весьма чувствительны к температуре. Отклонение от оптимума буквально на пару градусов ведёт к гибели водорослей, а до 50-60 % (по некоторым источникам до 90 %) питательных веществ полипы получают от фотосинтеза своих мутуалистов [26] [27] .

У экосистем существует множество состояний, в которых она находится в динамическом равновесии; в случае выведения из него внешними силами, экосистема совершенно необязательно вернётся в изначальное состояние, зачастую её привлечёт ближайшее равновесное состояние (аттрактор), хотя оно может быть очень близким к первоначальному [28] .

Биоразнообразие и устойчивость в экосистемах

Обычно устойчивость связывали и связывают с биоразнообразием видов в экосистеме (альфаразнообразие), то есть, чем выше биоразнообразие, чем сложнее организация сообществ, чем сложнее пищевые сети, тем выше устойчивость экосистем. Но уже 40 и более лет назад на данный вопрос существовали различные точки зрения, и на данный момент наиболее распространено мнение, что как локальная, так и общая устойчивость экосистемы зависят от значительно большего набора факторов, чем просто сложность сообществ и биоразнообразие. Так, на данный момент с повышением биоразнообразия обычно связывают повышение сложности, силы связей между компонентами экосистемы, стабильность потоков вещества и энергии между компонентами [15] .

Важность биоразнообразия состоит в том, что оно позволяет формировать множество сообществ, различных по структуре, форме, функциям, и обеспечивает устойчивую возможность их формирования. Чем выше биоразнообразие, тем большее число сообществ может существовать, тем большее число разнообразных реакций (с точки зрения биогеохимии) может осуществляться, обеспечивая существование биосферы в целом [29] .

Сложность и устойчивость экосистем

На данный момент не существует удовлетворительного определения и модели, описывающей сложность систем и экосистем в частности. Существует два широко распространённых определения сложности: колмогоровская сложность — слишком специализированное для применения к экосистемам. И более абстрактное, но тоже неудовлетворительное определение сложности, данное И. Пригожиным в работе «Время, хаос, квант» [30] : Сложные системы — не допускающие грубого или операционального описания в терминах детерминистских причинностей. В других своих трудах И. Пригожин писал, что не готов дать строгого определения сложности [31] , поскольку сложное — это нечто, что на данный момент не может быть корректно определено.

Параметры сложности и их влияние на устойчивость

В качестве параметров сложности экосистем традиционно подразумевались общее число видов (альфа-разнообразие), большое число взаимодействий между видами, сила взаимодействий между популяциями и различные сочетания этих характеристик. При дальнейшем развитии этих представлений появилось утверждение, что чем больше путей переноса и преобразования энергии в экосистеме, тем она устойчивей при различных видах нарушений [32] .

Однако, позже было показано, что данные представления не могут охарактеризовать устойчивость экосистем [15] . Существует множество примеров как весьма устойчивых монокультурных сообществ (фитоценозы орляка), так и слабоустойчивых сообществ с высоким биоразнообразием (коралловые рифы, тропические леса). В 70-80-х годах XX столетия усилился интерес к моделированию зависимости устойчивости от сложности экосистем [15] [33] [34] [35] [36] . Разработанные в этот период модели показали, что в случайным образом генерируемой сети взаимодействия в сообществе при удалении бессмысленных цепей (типа А ест В, В ест С, С ест А и подобного типа) локальная устойчивость падает с увеличением сложности. Если продолжить усложнение модели и учесть, что консументы испытывают влияние пищевых ресурсов, а пищевые ресурсы от консументов не зависят, то можно прийти к выводу о том, что устойчивость не зависит от сложности, либо также падает с её увеличением. Разумеется, такие результаты справедливы главным образом для детритных цепей питания, в которых консументы не влияют на поток пищевых ресурсов [37] , хотя и могут менять пищевую ценность последних.

При изучении общей устойчивости на модели из 6 видов (2 хищника-консумента второго порядка, 2 консумента первого порядка и 2 вида в основании пищевой цепи) исследовалось удаление одного из видов. В качестве параметра устойчивости была принята связность. Сообщество считалось устойчивым, если остальные виды оставались локально устойчивыми. Полученные результаты согласовывались с общепринятыми воззрениями о том, что с повышением сложности при выпадении хищников высшего порядка устойчивость сообщества падает, но при выпадении оснований пищевой цепи с повышением сложности устойчивость повышалась [38] .

В случае упругой устойчивости [39] , когда под сложностью также понимается связность, с повышением сложности упругая устойчивость также повышается. То есть, большее разнообразие видов и большая сила связи между ними позволяет сообществам быстрее восстанавливать свою структуру и функции. Данный факт подтверждает общепринятые взгляды на роль биоразнообразия как некоего пула (фонда) для восстановления полноценной структуры как экосистем, так и более высокоорганизованных структур биосферы, а также самой биосферы в целом. На данный момент общепринятым и фактически неоспариваемым является представление о том, что биосфера эволюционировала в сторону увеличения биоразнообразия (всех трёх его компонентов), ускорения обращения вещества между компонентами биосферы, и «убыстрения» времени жизни как видов, так и экосистем [40] [41] .

Потоки вещества и энергии в экосистемах

На данный момент научное понимание всех процессов внутри экосистемы далеко от совершенства, и в большей части исследований либо вся экосистема, либо некоторые её части выступают в качестве «чёрного ящика» [2] . В то же время, как любая относительно замкнутая система, экосистема характеризуется входящим и выходящим потоком энергии и распределением этих потоков между компонентами экосистем.

Продуктивность экосистем

При анализе продуктивности и потоков вещества и энергии в экосистемах выделяют понятия биомасса и урожай на корню. Под урожаем на корню понимается масса тел всех организмов на единице площади суши или воды [15] , а под биомассой — масса этих же организмов в пересчёте на энергию (например, в джоулях) или в пересчёте на сухое органическое вещество (например, в тоннах на гектар) [15] . К биомассе относят тела организмов целиком, включая и витализированные омертвевшие части и не только у растений, к примеру, кора и ксилема, но и ногти и ороговевшие части у животных. Биомасса превращается в некромассу только тогда, когда отмирает часть организма (отделяется от него) или весь организм. Часто зафиксированные в биомассе вещества являются «мёртвым капиталом», особенно это выражено у растений: вещества ксилемы могут сотнями лет не поступать в круговорот, служа только опорой растения [15] .

Под первичной продукцией сообщества [42] (или первичной биологической продукцией) понимается образование биомассы (более точно — синтез пластических веществ) продуцентами без исключения энергии, затраченной на дыхание за единицу времени на единицу площади (например, в сутки на гектар).

Первичную продукцию сообщества разделяют на валовую первичную продукцию, то есть всю продукцию фотосинтеза без затрат на дыхание, и чистую первичную продукцию, являющуюся разницей между валовой первичной продукцией и затратами на дыхание. Иногда её ещё называют чистой ассимиляцией или наблюдаемым фотосинтезом [2] ).

Чистая продуктивность сообщества [43] — скорость накопления органического вещества, не потребляемого гетеротрофами (а затем и редуцентами). Обычно вычисляется за вегетационный период либо за год [2] . Таким образом, это часть продукции, которая не может быть переработана самой экосистемой. В более зрелых экосистемах значение чистой продуктивости сообщества стремится к нулю (см. концепцию климаксных сообществ).

Вторичная продуктивность сообщества — скорость накопления энергии на уровне консументов. Вторичную продукцию не подразделяют на валовую и чистую, так как консументы только потребляют энергию, усвоенную продуцентами, часть её не ассимилируется, часть идёт на дыхание, а остаток идёт в биомассу, поэтому более корректно называть её вторичной ассимиляцией [2] .

Распределение энергии и вещества в экосистеме может быть представлено в виде системы уравнений. Если продукцию продуцентов представить как P1, то продукция консументов первого порядка будет выглядеть следующим образом:

где R2 — затраты на дыхание, теплоотдача и неассимилированная энергия. Следующие консументы (второго порядка) переработают биомассу консументов первого порядка в соответствии с:

и так далее, до консументов самого высшего порядка и редуцентов. Таким образом, чем больше в экосистеме потребителей (консументов), тем более полно перерабатывается энергия, первоначально зафиксированная продуцентами в пластических веществах [8] . В климаксных сообществах, где разнообразие для данного региона обычно максимально, такая схема переработки энергии позволяет сообществам устойчиво функционировать на протяжении длительного времени.

Энергетические соотношения в экосистемах (экологические эффективности)

- Соотношения B/R (биомасса к дыханию) и P/R (продуктивность к дыханию) [8] . Первое соотношение (B/R) показывает необходимое количество энергии, затрачиваемой на поддержание существующей биомассы. В случае, если сообщество находится в критических условиях, данное соотношение уменьшается, так как необходимо затратить больше энергии на поддержание той же биомассы. Обычно в таких ситуациях биомасса также уменьшается. Второе соотношение, величина (P/R), характеризует эффективность затрачиваемой энергии (дыхания) на производство биомассы (продуктивность). Такое соотношение можно наблюдать в популяции мелких млекопитающих (к примеру, грызунов).

- Соотношения A/I (ассимилированная энергия к поступившей) и P/A (продуктивность к ассимилированной энергии) [8] . Первое (A/I) называется эффективностью ассимиляции, а второе (P/A) — эффективностью роста тканей. Эффективность ассимиляции обычно варьирует от 1-4 % для растений и до 20-60 % для животных, для которых всё определяется качеством пищи: травоядные обычно усваивают не более 10-15 % поступившей энергии (но этот показатель может достигать и 80 % при поедании семян и плодов). Хищники, наоборот, могут ассимилировать до 60-90 %. Эффективность роста тканей в большой степени зависит также и от коэффициента P/R и изменяется в довольно больших пределах. Поэтому, как и P/R, эффективность роста тканей обычно достигает максимальных значений в популяциях малых организмов, в условиях, где не требуется больших затрат на поддержание гомеостаза.

- Соотношение P/B (суммарная продуктивность сообщества к его биомассе) является важной характеристикой зрелости сообщества [8] . Коэффициент P/B безразмерен и может рассчитываться как продукция за определённый промежуток времени к средней за этот промежуток биомассе, или в конкретный момент времени как продуктивность в этот момент к существующей биомассе. Это соотношение обычно намного больше единицы в молодых сообществах, но с ростом числа видов и приближением к климаксному сообществу этот коэффициент стремится к единице.

Пространственные границы экосистемы (хорологический аспект)

В природе, как правило, не существует чётких границ между различными экосистемами [15] . Всегда можно указать на ту или иную экосистему, но выделить дискретные границы, если они не представлены различными ландшафтными факторами (обрывы, реки, различные склоны холмов, выходы скальных пород и т. п.), не представляется возможным, ибо чаще всего существуют плавные переходы от одной экосистемы к другой [44] . Это обусловлено относительно плавным изменением градиента факторов среды (влажность, температура, увлажнённость и прочее). Иногда переходы из одной экосистемы в другую могут фактически являться самостоятельной экосистемой. Обычно сообщества, образующиеся на стыке различных экосистем, называются экотонами [45] . Термин «экотон» введён Ф. Клементсом в 1905 году.

Экотоны

Экотоны играют существенную роль в поддержании биологического разнообразия экосистем за счёт так называемого краевого эффекта [46] — сочетания комплекса факторов среды различных экосистем, обуславливающее большее разнообразие условий среды, следовательно, лицензий и экологических ниш. Тем самым возможно существование видов как из одной, так и из другой экосистемы, а также специфичных для экотона видов (например растительность прибрежно-водных местообитаний).

В российской литературе краевой эффект иногда называют эффектом опушки [47] .

Примерами экотонов могут служить прибрежные участки суши и водоемов (например, литораль), опушки, переходы из лесных экосистем в полевые, эстуарии [48] . Однако не всегда экотон является местом повышенного биоразнообразия видов. К примеру, эстуарии рек, впадающих в моря и океаны, наоборот, характеризуются пониженным биоразнообразием видов, так как средняя солёность дельт не позволяет существовать многим пресноводным и солоноводным (морским) видам.

Альтернативным представлением о континуальных переходах между экосистемами является представление о экоклинах (экологических рядах). Экоклин — постепенная смена биотопов, генетически и фенотипически приспособленных к конкретной среде обитания, при пространственном изменении какого-либо фактора среды (обычно климатического), а потому составляющих непрерывный ряд форм без заметных перерывов постепенности. Экоклин невозможно разделить на экотипы. Например, длина ушей лисиц и мн. др., их признаки изменяются с севера на юг настолько постепенно, что очень затруднительно выделить четкие морфологические группы, которые бы естественно объединялись в подвиды.

Временные границы экосистемы (хронологический аспект)

На одном и том же биотопе с течением времени существуют различные экосистемы. Смена одной экосистемы на другую может занимать как довольно длительные, так относительно короткие (несколько лет) промежутки времени. Длительность существования экосистем в таком случае определяется этапом сукцессии. Смена экосистем в биотопе может быть обусловлена и катастрофическими процессами, но в таком случае, существенно изменяется и сам биотоп, и такую смену не принято называть сукцессией (за некоторыми исключениями, когда катастрофа, например, пожар — естественный этап циклической сукцессии) [8] .

Сукцессия

Сукцессия — это последовательная, закономерная смена одних сообществ другими на определённом участке территории, обусловленная внутренними факторами развития экосистем [49] [50] . Каждое предыдущее сообщество предопределяет условия существования следующего и собственного исчезновения [11] . Это связано с тем, что в экосистемах, которые являются переходными в сукцессионом ряду, происходит накопление вещества и энергии, которые они уже не в состоянии включить в круговорот, преобразование биотопа, изменение микроклимата и других факторов, и тем самым создаётся вещественно-энергетическая база, а также и условия среды, необходимые для формирования последующих сообществ. Однако, есть и другая модель, которая объясняет механизм сукцессии следующим образом [8] : виды каждого предыдущего сообщества вытесняются лишь последовательной конкуренцией, ингибируя и «сопротивляясь» внедрению последующих видов. Тем не менее, эта теория рассматривает лишь конкурентные отношения между видами, не описывая всю картину экосистемы в целом. Безусловно, такие процессы идут, но конкурентное вытеснение предыдущих видов возможно именно из-за преобразования ими биотопа. Таким образом, обе модели описывают разные аспекты процесса и верны одновременно.

Сукцессия бывает автотрофной (например, сукцессия после лесного пожара) и гетеротрофной (например, осушенное болото) [2] [8] . На ранних стадиях автотрофной сукцессионной последовательности соотношение P/R много больше единицы, так как обычно первичные сообщества обладают высокой продуктивностью, но структура экосистемы ещё не сформировалась полностью, и нет возможности утилизировать эту биомассу [8] . Последовательно, с усложнением сообществ, с усложнением структуры экосистемы, расходы на дыхание (R) растут, так как появляется всё больше гетеротрофов, ответственных за перераспределение вещественно-энергетических потоков, соотношение P/R стремится к единице и фактически является таковым у терминального сообщества (экосистемы) [2] [8] . Гетеротрофная сукцессия обладает обратными характеристиками: в ней соотношение P/R на ранних этапах много меньше единицы (так как существует много органического вещества и нет необходимости в его синтезе, его можно сразу использовать на построение сообщества) и постепенно увеличивается по мере продвижения по сукцессионным стадиям.

На ранних этапах сукцессии видовое разнообразие мало, но по мере развития разнообразие нарастает, изменяется видовой состав сообщества, начинают преобладать виды со сложными и продолжительными жизненными циклами, обычно появляются всё более крупные организмы, происходит развитие взаимовыгодных коопераций и симбиозов, усложняется трофическая структура экосистемы. Обычно предполагается, что терминальная стадия сукцессии обладает наибольшим видовым биоразнообразием. Это справедливо не всегда, но для климаксных сообществ тропических лесов это утверждение справедливо [51] , а для сообществ умеренных широт пик разнообразия приходится на середину сукцессинного ряда или ближе к терминальной стадии [2] [8] . На ранних стадиях сообщества состоят из видов с относительно высокой скоростью размножения и роста, но низкой способностью к индивидуальному выживанию (r-стратеги). В терминальной стадии воздействие естественного отбора благоприятствует видам с низкой скоростью роста, но большей способностью к выживанию (k-стратеги).

По мере продвижения по сукцессионному ряду происходит всё большее вовлечение биогенных элементов в круговорот в экосистемах, возможно относительное замыкание внутри экосистемы потоков таких биогенных элементов, как азот и кальций (одни из наиболее подвижных биогенов) [2] [8] . Поэтому в терминальной стадии, когда большая часть биогенов вовлечена в круговорот, экосистемы более независимы от внешнего поступления данных элементов [2] [8] .

Для исследования процесса сукцессии применяют различные математические модели, в том числе стохастического характера [52]

Климаксное сообщество

Понятие сукцессии тесно тесно связано с понятием климаксного сообщества. Климаксное сообщество формируется в результате последовательной смены экосистем и представляет собой наиболее сбалансированное сообщество [53] , максимально эффективно использующее вещественно-энергетические потоки, то есть поддерживающее максимально возможную биомассу на единицу поступающей в экосистему энергии.

Теоретически у каждого сукцессионного ряда существует климаксное сообщество (экосистема), которое является терминальной стадией развития (или несколько, так называемая концепция поликлимакса). Однако, в реальности сукцессинный ряд замыкается климаксом не всегда, может реализоваться субклимаксное сообщество (или названное Ф. Клементсом — плагиклимакс), которое представляет собой сообщество, предшествующее климаксному, достаточно развитое структурно и функционально [8] . Такая ситуация может возникать в силу естественных причин — условий среды или вследствие деятельности человека (в таком случае его называют дисклимакс [54] ).

Ранги экосистем

Вопрос ранжирования экосистем достаточно сложен. Выделение минимальных экосистем (биогеоценозов) и экосистемы наивысшего ранга — биосферы не вызывает сомнений [8] . Промежуточные же выделения довольно сложны, так как сложности хорологического аспекта не всегда однозначно позволяют определить границы экосистем. В геоэкологии (и ландшафтоведении) существует следующее ранжирование: фация — урочище (экосистема) — ландшафт — географический район — географическая область — биом — биосфера [55] . В экологии существует сходное ранжирование [8] , однако, обычно считается, что корректно выделение лишь одной промежуточной экосистемы — биома.

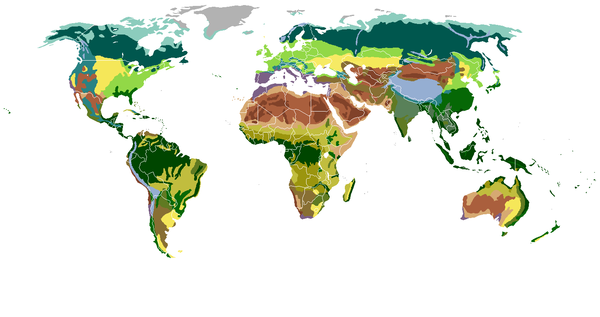

Биомы

Биом — крупное системно-географическое (экосистемное) подразделение в пределах природно-климатической зоны (Реймерс Н. Ф.). Согласно Р. Х. Уиттекеру — группа экосистем данного континента, которые имеют сходную структуру или физиономию растительности и общий характер условий среды. Это определение несколько некорректно, так как существует привязка к конкретному континенту, а некоторые биомы присутствуют на разных континентах, например, тундровый биом или степной.

На данный момент наиболее общепринятое определение звучит так: «Биом — совокупность экосистем со сходным типом растительности, расположенных в одной природно-климатической зоне» (Акимова Т. А., Хаскин В. В. [56] ).

Общим в этих определениях является то, что в любом случае биомом называется совокупность экосистем одной природно-климатической зоны.

Выделяют от 8 до 30 биомов. Географическое распределение биомов определяют [56] :

- Закон географической зональности (сформулированный В. В. Докучаевым)

- Закон секторности

| Наземные биомы, классифицированные по типу растительности | ||||

| Полярные пустыни Тундра Тайга Широколиственные леса | Степи Субтропические дождевые леса Средиземноморские биомы Муссонные леса | Аридные пустыни Ксерофитных кустарников Южные степи Семиаридные пустыни | Саванны Саванны с древесной растительностью (лесостепи) Субтропический лес Тропический дождевой лес | Альпийская тундра Горные леса |

Биосфера

Термин биосфера был введён Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX века, а в геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году [57] . Однако создание целостного учения о биосфере принадлежит русскому учёному Владимиру Ивановичу Вернадскому [58] .

Биосфера — экосистема высшего порядка, объединяющая все остальные экосистемы и обеспечивающая существование жизни на Земле. В состав биосферы входят следующие «сферы» [59] :

- Атмосфера — это самая лёгкая из оболочек Земли, граничит с космическим пространством; через атмосферу происходит обмен вещества и энергии с космосом (внешним пространством).

- Гидросфера — водная оболочка Земли. Почти такая же подвижная, как и атмосфера, она фактически проникает всюду. Вода — соединение с уникальными свойствами, одна из основ жизни, универсальный растворитель [60] .

- Литосфера — внешняя твёрдая оболочка Земли, состоит из осадочных и магматических пород. На данный момент под земной корой понимается верхний слой твёрдого тела планеты, расположенный выше границы Мохоровичича.

- Педосфера — самый верхний слой литосферы, включает почву и процессы почвообразования. Она находится на границе между литосферой, атмосферой, гидросферой, в ней замыкаются все циклы вещества и энергии в биосфере [61] .

Биосфера тоже не замкнутая система, она фактически полностью обеспечивается энергией Солнца, небольшую часть составляет тепло самой Земли. Ежегодно Земля получает от Солнца около 1,3*10 24 калорий [58] . 40 % от этой энергии излучается обратно в космос, около 15 % идёт на нагрев атмосферы, почвы и воды, вся остальная энергия является видимым светом, который и является источником фотосинтеза.

В. И. Вернадский впервые чётко сформулировал понимание того, что всё живое на планете неразрывно связанно с биосферой и обязано ей своим существованием:

| В действительности, ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все эти организмы неразрывно и непрерывно связаны — прежде всего питанием и дыханием — с окружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в природных условиях они существовать не могут. |  |

Живое вещество (совокупность всех организмов на Земле) составляет ничтожно малую часть от массы Земли, однако влияние живого вещества на процессы преобразования Земли огромно [57] . Весь тот облик Земли, который наблюдается сейчас, не был бы возможен без миллиардов лет жизнедеятельности живого вещества.

На данный момент сам человек, как часть живого вещества, является существенной геологической силой [57] и значительно изменяет направления процессов, происходящих в биосфере, тем самым ставя под угрозу своё существование:

| В ярком образе экономист Л. Брентано иллюстрировал планетную значимость этого явления. Он подсчитал, что, если бы каждому человеку дать один квадратный метр и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже всей площади маленького Боденского озера на границе Баварии и Швейцарии. Остальная поверхность Земли осталась бы пустой от человека. Таким образом, все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом. |

В гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практически забывает, что он сам и все человечество, от которого он не может быть отделен, неразрывно связаны с биосферой — с определенной частью планеты, на которой они живут. Они — геологически закономерно связаны с ее материально-энергетической структурой. .

Человечество, как живое вещество, неразрывно связано с материально-энергетическими процессами определенной геологической оболочки земли — с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на одну минуту. .

Лик планеты — биосфера — химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка суши, все ее природные воды.

Искусственные экосистемы

Искусственные экосистемы — это экосистемы, созданные человеком, например, агроценозы, природно-хозяйственные системы или Биосфера 2 [62] .

Искусственные экосистемы имеют тот же набор компонентов, что и естественные: продуценты, консументы и редуценты, но есть существенные отличия в перераспределении потоков вещества и энергии. В частности, созданные человеком экосистемы отличаются от естественных следующим [63] :

- меньшим числом видов и преобладанием организмов одного или нескольких видов (низкая выравненность видов);

- невысокой устойчивостью и сильной зависимостью от энергии, вносимой в систему человеком;

- короткими цепями питания из-за небольшого числа видов;

- незамкнутым круговоротом веществ вследствие изъятия урожая (продукции сообщества) человеком, тогда как естественные процессы наоборот стремятся включить в круговорот как можно большую часть урожая [8] (см. продуктивность экосистем).

Без поддержания энергетических потоков со стороны человека в искусственных системах с той или иной скоростью восстанавливаются естественные процессы и формируется естественная структура компонентов экосистемы и вещественно-энергетических потоков между ними.

Понятия, сходные с понятием экосистемы, в смежных науках

В экогеологии, ландшафтоведении и геоэкологии

В данных науках существуют понятия, схожие с понятием экосистема. Различие состоит в том, что в данных науках происходит смещение аспекта рассмотрения структуры и функций экосистем.

В экогеологии, науке, изучающей взаимодействие организмов и литосферы, упор делается на рассмотрении данных связей и соответственно взаимодействии данных компонентов природы, причём в большей степени влияние литосферы на формирование, развитие и функционирование экосистем и отдельных компонентов.

Для ландшафтоведения экосистема представляет интерес как системная единица, занимающая некоторое урочище и формирующая уникальный «рисунок» ландшафта [64] .

В геоэкологии основное внимание уделяется изучению связей между равноправными компонентами геосистемы, так как геосистема полицентрична, в то время как экосистема моноцентрична и основной компонент в ней — биота [55] .

В целом, в географических науках принято рассматривать природный территориальный комплекс, как эквивалент экосистемы.

Источник