Как написать реферат

на примере реферата по биологии

А теперь давай вместе прочитаем и проанализируем реферат, написанный ученицей 7-го класса Наташей Дмитриевой. Тема нам с тобой уже знакома: «Грибы».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ

РЕФЕРАТ ПО БИОЛОГИИ

ГРИБЫ: СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, РОЛЬ В ПРИРОДЕ

Исполнитель Н.Дмитриева, 7 «а» класс

Руководитель Т.Б. Кастальева

Большие Вяземы, 1997

ВВЕДЕНИЕ

Грибы представляют собой очень своеобразную группу организмов. Они являются эукариотами, т.е. имеют принципиально отличающее их от других микроорганизмов настоящее ядро, а не нуклеоид, как у бактерий, с которыми их сближает гетеротрофный тип питания.

В принципе, для введения найдена правильная фраза, но хорошо было бы продемонстрировать знание таких систематических категорий, как «царство» и «надцарство». Указать, что грибы – царство живых организмов, раньше их объединяли в одно царство с растениями, а потом обнаружили, что они сильно отличаются и от животных, и от растений, – об этом мы говорили на уроках, что эукариоты – это надцарство живых организмов, клетки которых имеют ядро.

СТРОЕНИЕ ГРИБОВ

(Для удобства обозначим номера абзацев цифрами в скобках.)

[1] Грибы – эукариоты, значит, имеют клеточное строение организма. Грибы бывают одноклеточными и многоклеточными.

[2] Примером многоклеточных грибов могут служить шляпочные грибы. Каждый шляпочный гриб состоит из мицелия и плодового тела, а плодовое тело – из пенька и шляпки. Отсюда и название – шляпочные грибы. Средняя толщина гифа 5 мкм.

[3] У одноклеточных грибов отдельные клетки не образуют мицелия. К одноклеточным грибам относятся дрожжи. Дрожжи – это микроскопические грибы. Дрожжевые клетки имеют форму шариков. Они живут в питательной жидкости, богатой сахаром. Размножаются дрожжи почкованием. Сначала на взрослой клетке появляется небольшая выпуклость. Она увеличивается и превращается в самостоятельную клетку, отделяется от материнской. Почкующиеся клетки дрожжей похожи на ветвящиеся цепочки.

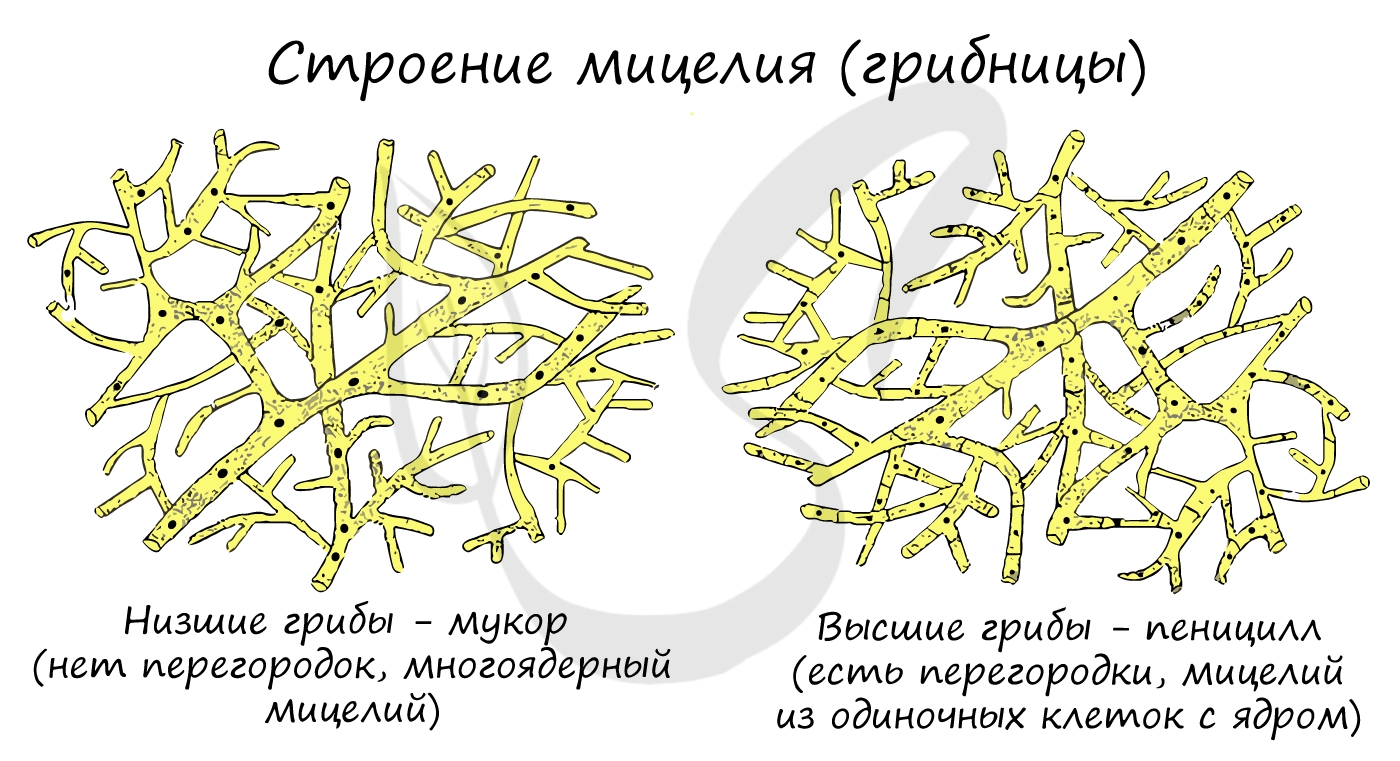

[4] Многоклеточные грибы образуют длинные нити – гифы. Совокупность гиф образует мицелий, или грибницу. Мицелий, как правило, разделен септами. Септы – это перегородки между клетками. У некоторых грибов, например у мукора, перегородок нет, их грибница представлена одной гигантской многоядерной клеткой.

[5] Клeткa гриба содержит ядро, расположенное в цитоплазме, органеллы, жесткую клеточную стенку. Грибная клетка не имеет пластид.

[6] Органеллы (в переводе – маленький орган) – это обособленные структуры клетки, выполняющие свои особые функции (рибосомы, митохондрии, эндоплазматическая сеть, клеточные включения, вакуоль).

[7] Довольно большую долю массы сухого мицелия грибов, а именно от 5 до 15%, составляет их клеточная стенки. Состав клеточной стенки сильно варьирует и часто весьма специфичен, а основной компонент ее – хитин – азотсодержащий полисахарид.

О том, что грибы – эукариоты, уже говорилось во введении, но из этого следует не то, что они имеют клеточное строение – клеточное строение имеют и прокариоты, – а то, что в их клетке есть ядро, о чем также сказано во введении.

Второй абзац явно не на своем месте, его место после четвертого абзаца. В третьем абзаце не надо было говорить о размножении дрожжей, потому что дальше размножению грибов отводится отдельный пункт, значит, эту информацию и надо туда поместить.

В четвертом абзаце следовало бы написать не «Мицелий, как правило, поделен на септы», потому что, как дальше верно указывается, септы – это перегородки между клетками гриба, а так: «Мицелий высших грибов септирован, т.е. поделен перегородками на отдельные клетки. У низших грибов, например у мукоровых, перегородок нет».

В шестом абзаце после слова «функции» лучше поставить точку, а информацию, содержащуюся в скобках, ввести отдельным предложением, сказав, что для клеток эукариотных организмов характерно наличие таких-то органелл (все перечисленные плюс аппарат Гольджи), но что аппарат Гольджи у грибов развит слабо.

СВОЙСТВА ГРИБОВ

1. Дыхание грибов

Грибы, как и все живые организмы, дышат для того, чтобы получать энергию, а следовательно, для того, чтобы жить. У грибов встречается два типа дыхания, одни из них аэробы, другие – анаэробы.

Аэробы – это живые организмы, которые используют для дыхания кислород. Анаэробы – живые организмы, которые не используют для дыхания кислород. К анаэробам относятся дрожжи, а к аэробам все остальные грибы, например шляпочные: сыроежка, подберезовик, лисичка и другие.

Анаэробное дыхание происходит в цитоплазме. В результате молекула глюкозы расщепляется с образованием двух молекул пирувата. Этот процесс называется гликолизом. В нем образуется две молекулы богатого энергией вещества – АТФ. Реакции гликолиза протекают в клетках как анаэробных организмов, так и аэробных. Далее пируват может превращаться в молочную кислоту или в этиловый спирт. В зависимости от этого различают молочнокислое или спиртовое брожение. Анаэробное дыхание дрожжей – это пример спиртового брожения. У аэробов происходит дальнейшее расщепление пирувата до углекислого газа и воды с участием кислорода, при этом образуется 36 молекул АТФ. Аэробное дыхание осуществляется в митохондриях – клеточных, органеллах, размером 0,2–7 мкм, имеющих двойную мембрану.

В первом абзаце первого пункта фраза «грибы. дышат для того, чтобы получать энергию, а следовательно, для того, чтобы жить» не очень удачна. Лучше: «. чтобы получать энергию, необходимую для жизни».

В этом пункте приведены некоторые общие сведения о дыхании, которые, казалось бы, можно было и опустить, но к тому времени, когда писался реферат, мы как раз изучили тему «Дыхание», поэтому я положительно оценила то, что Наташа показала свои знания по этой теме.

2. Выделение

У грибов нет специальных органов выделения. Удаление ненужных веществ они осуществляют через поверхность тела.

3. Движение

Движение у грибов отсутствует, если не считать небольшого движения во время роста плодового тела.

4. Рост

Если гриб одноклеточный, то рост происходит за счет максимального растяжения одной-единственной клетки. Если гриб многоклеточный, то рост происходит за счет деления клеток. Мицелий шляпочных грибов растет с ранней весны до поздней осени. За это время он вырастает на 10–30 см. Залегает мицелий на глубине 6–12 см, и нередко нити располагаются в уплотненной лесной подстилке, состоящей из разлагающихся листьев, хвои и веточек.

Мицелий – это грибница.

Следовало сказать, что грибы обладают верхушечным ростом и так же, как растения, способны расти всю свою жизнь. Последняя фраза «Мицелий – это грибница» не нужна, т.к. об этом уже сказано в первом разделе основной части.

5. Питание

Грибы имеют гетеротрофный тип питания. Гетеротрофы – это живые организмы, которые питаются готовыми органическими веществами. Среди грибов встречаются:

сапрофиты – питаются органическими веществами отмерших организмов, выделениями или продуктами жизнедеятельности живых организмов;

паразиты – питаются органическими веществами других живых организмов;

симбионты – образуют содружество с другими живыми организмами. Встречаются среди грибов и хищники, питающиеся беспозвоночными животными, которые попадаются в образованные ими ловчие сети.

Шляпочные грибы – симбионты. Часть органических веществ их мицелий всасывает вместе с водой и минеральными веществами из почвы, а часть получает из корней деревьев, под которыми эти грибы растут. Гифы многих грибов могут оплетать корни растений и даже проникать внутрь, в ткани. Питаясь отмершими растительными клетками, они снабжают корни нужными солями, витаминами, гормонами. Такая грибная оболочка называется микоризой (грибной шубой). Выгоду получает и гриб, и растение.

6. Размножение

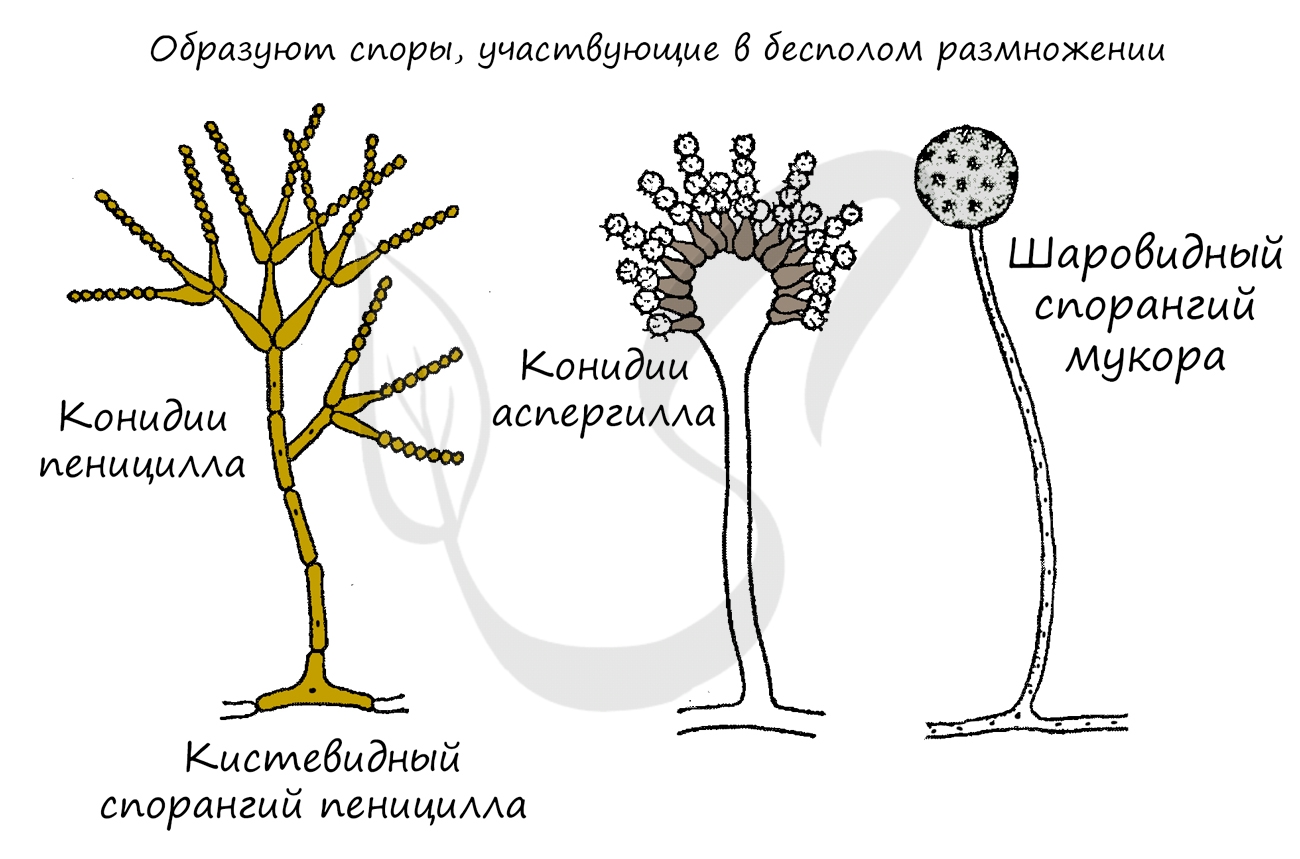

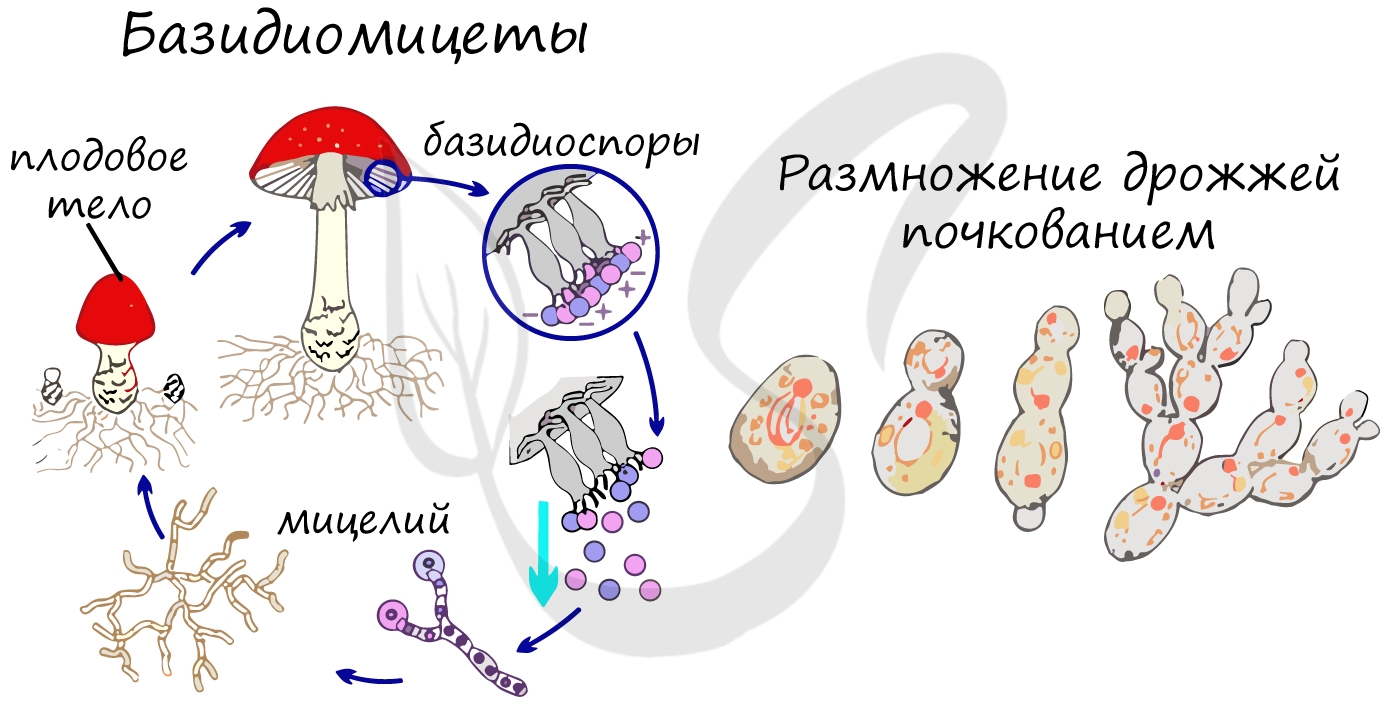

Грибы размножаются бесполым и половым путем. К бесполому размножению относится размножение частями мицелия, почкованием и вегетативными спорами. Когда, же при размножении происходит слияние двух гамет (мужской и женской половых клеток) с последующим образованием зиготы, то это половой способ размножения. Созревшие половые споры подхватывает ветер или их могут переносить животные и насекомые. Попав во влажную, богатую перегноем почву, споры прорастают, образуя впоследствии мицелий, а потом и плодовые тела.

РОЛЬ ГРИБОВ В ПРИРОДЕ

Хотя грибы ведут незаметную, скрытую жизнь, роль их в природе огромна. Как и бактерии, они превращают органику в доступные для растений вещества. Особенно велика их роль в разложении клетчатки и других остатков растений. Только там, где нет свободного кислорода, растительная органика может накапливаться (так возникают торф и каменный уголь). К сожалению, грибы, разрушая клетчатку, наносят большой урон деревянным постройкам, железнодорожным шпалам, во влажном климате – хлопчатобумажным тканям.

Грибы – не только могильщики растений, многие из них опасные хищники и паразиты, причиняющие многомиллионные убытки. Для человека и домашних животных особенно опасен стригущий лишай, поражающий корни волос и ногти. Многие микроскопические грибы поселяются на коже, вызывая заболевания, которые называют микозами.

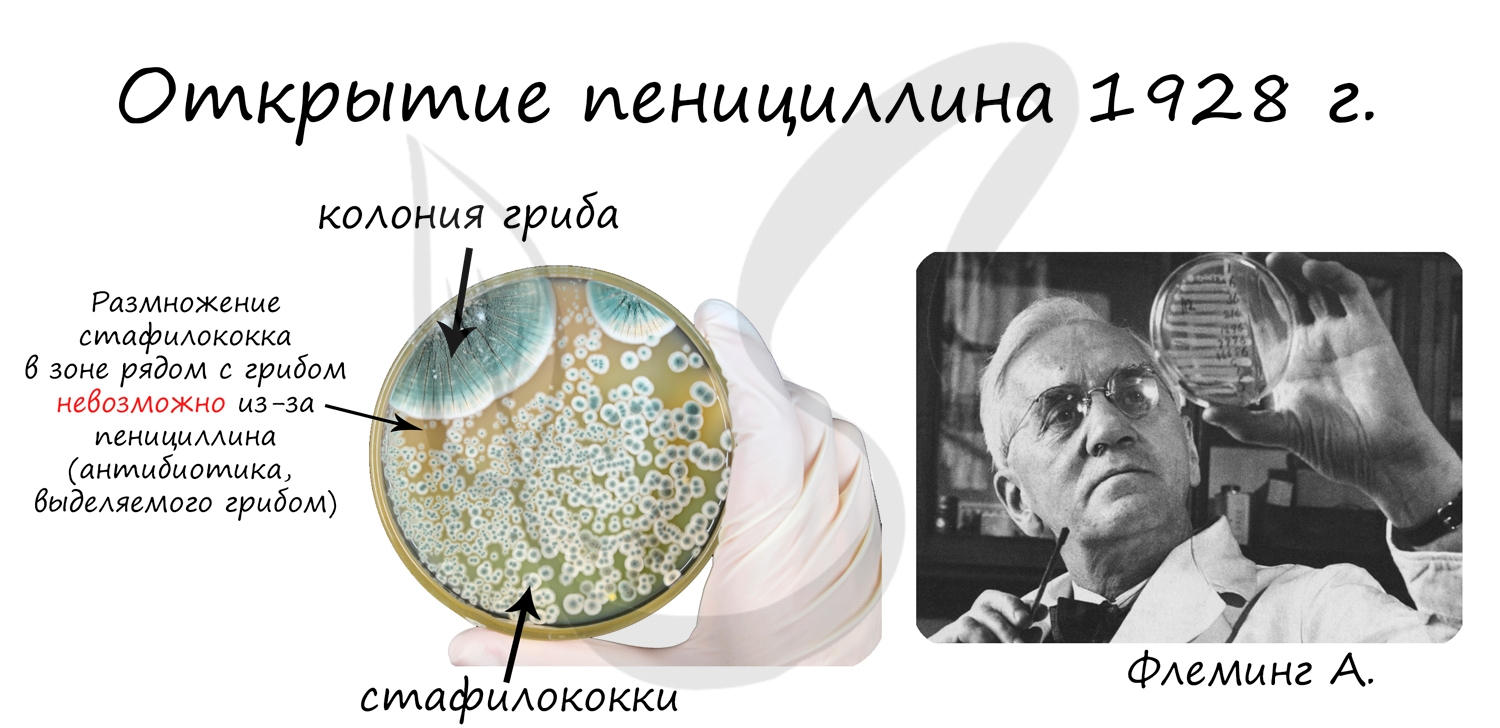

Прямую пользу грибы приносят человеку. Вкусны съедобные грибы. Некоторые из них разводят искусственно (шампиньоны, вешенка). Но несравненно более важны дрожжевые грибы, без которых было бы невозможно приготовление хлеба, кваса, вина, пива, гидролизного спирта (а значит, искусственного каучука). Дрожжевые грибы в последнее время используют для получения кормового белка. Грибы могут превращать целлюлозу в виноградный сахар – глюкозу. Они же придают особый вкус деликатесным сортам сыра (рокфор, камамбер). Лимонную кислоту сейчас чаще получают не из лимонов, а из плесневого гриба аспергилла, растущего на отходах сахарной промышленности. Наконец, низшие грибы могут быть источниками ценных лекарств (гидрокортизона, витамина В12). Впервые антибиотик пенициллин открыл А.Флеминг именно в зеленой плесени – грибах рода Penicillium. Теперь известны десятки антибиотиков грибного происхождения.

Роль грибов в природе и жизни человека несомненно велика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беккер З.Э. Физиология и биохимия грибов. – М.: 1988, с. 8, 10.

2. Вашканов Л.Л., Гарибова Л.В., Горбунова М.В.,

Горленко М.В. Курс низших растений. – М.: Высшая школа. 1981, с. 292–294.

3. Корчагина В.А. Биология 6–7-й класс. – М.: Просвещение, 1992, с. 237–241.

4. Майсурян А., Артемов А. Грибы. В кн.: Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+. 1995, с. 164–183.

5. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение. 1994, с. 33–36.

6. Рогожкин А.Г. Энциклопедический словарь юного натуралиста. – М.: Педагогика. 1981, с. 58–61.

Реферат написан неплохо. Тема, заявленная в заглавии реферата, в основном раскрыта. Информацию о строении и свойствах грибов, их роли в природе можно считать достаточной. Недочеты в изложении указаны по ходу реферата. Можно отметить еще несколько мелких недостатков. Так, в разделе о строении грибов приводятся размеры средней толщины гифов, но ничего не говорится об их длине, а именно длиной гиф определяется поверхность микоризы, образуемой шляпочными грибами на корнях деревьев.

В качестве достоинства реферата нужно отметить, что для его написания использовано довольно много источников. Список литературы оформлен правильно.

К существенным недостаткам реферата следует отнести отсутствие заключения. Последнюю фразу реферата нельзя считать заключением, т.к. она относится только к восьмому пункту основной части.

Если будут внесены исправления в соответствии со сделанными замечаниями и написано заключение, то этот реферат может быть оценен высоко.

Источник

Грибы

Грибы — царство эукариотических одноклеточных и многоклеточных гетеротрофных организмов, имеющих ряд общих черт с растениями и животными, но и ряд особенностей, которые отличают их от упомянутых царств. По способу питания грибы могут быть сапротрофами и паразитами.

Строение грибов

Ключевыми особенностями клетки гриба является наличие клеточной стенки из хитина. Запасным питательным веществом, как и у животных, служит гликоген. В пищевых цепях грибы занимают позицию редуцентов, разрушая органические вещества мертвых животных и растений. К фотосинтезу грибы не способны (у них отсутствуют пластиды — хлоропласты), неподвижны, дышат кислородом.

Некоторые грибы образуют плодовые тела, в обиходе называемые — грибы. Плодовое тело служит для образования спор в ходе полового процесса.

Тело гриба состоит из нитей — гифов, которые многократно переплетаются друг с другом, в результате чего образуется мицелий (греч. mykes — гриб), или грибница. Гифы гриба разрастаются в питательной среде, на субстрате, и представляют собой вегетативные органы гриба.

Рост гриба ни чем не ограничен, только размером самого субстрата. Таким образом, если мы представим себе буханку хлеба размером с земной шар и благоприятными условиями, то плесневый гриб, мукор, занял бы все это пространство, пока субстрат не закончился.

Гифы грибов, сплетаясь с корнями растений образуют микоризу (греч. mykes — гриб + rhiza — корень), или грибокорень. Это особая форма взаимоотношений между видами — симбиоз (точнее — мутуализм), при котором оба организма извлекают взаимную выгоду из отношений.

Гифы гриба увеличивают площадь всасывания воды из почвы для растения: гриб делится водой с зеленым другом)) А растение в процессе фотосинтеза создает органическое вещество, которым делится с грибом, что оказывается весьма полезно для него.

Сходство грибов и животных

Сходство между грибами и животными заключается в следующем:

И для животных, и для грибов характерен гетеротрофный тип питания — поглощение готовых органических веществ.

Продукт обмена веществ

Как и у животных, конечным продуктом обмена веществ у грибов является мочевина.

В состав клеточной стенки грибов входит тот же биополимер (полисахарид) — хитин, который образует наружный скелет членистоногих.

Запасное питательное вещество

Запасным питательным веществом грибов и животных является гликоген.

В клетках грибов, как и животных, отсутствуют пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты — они встречаются только в клетках растений.

Высшие и низшие грибы

Все грибы подразделяются на высшие и низшие. Это разделение основано на строении мицелия: у низших грибов мицелий не имеет перегородок (неклеточный), гифы могут отсутствовать. К ним относятся мукор, фитофтора, стригущий лишай.

Высшие грибы имеют мицелий, разделенный перегородками (септами), могут образовывать плодовые тела. К высшим грибам относятся пеницилл, дрожжи, спорынья, шляпочные грибы.

Размножение грибов

Возможно вегетативное, бесполое и половое размножение. Вегетативное осуществляется с помощью деления мицелия на отдельные части: из каждой части в дальнейшем разрастается гриб.

Бесполое размножение происходит благодаря спорообразованию. На концах гиф или в спорангиях (на конидиеносцах) образуются споры. Конидиеносцы представляют собой разветвленные концевые участки гиф. Спора, попав в благоприятную среду, прирастает и дает начало новому мицелию гриба.

Половое размножение заключается в образовании сперматозоидов в антеридиях и яйцеклеток в оогониях. После образования зиготы (2n) у многих грибов сразу же происходит зиготическая редукция — зигота делится мейозом, образовавшиеся клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом.

У сумчатых грибов в плодовых тела развиваются специальные сумки (аски), в которых образуются гаплоидные споры. Они прорастают в мицелий, на котором из антеридиев образуются сперматозоиды (n), а из овогний — яйцеклетки (n). При их слиянии образуется зигота (2n), которая три раза делится мейозом на 8 аскоспор (n).

У базидиомицет (мухомор, сыроежка, подосиновик красный, подберёзовик, шампиньон, опенок, рыжик, лисичка) сумки отсутствуют. Размножение происходит с помощью базидиоспор, которые развиваются на базидиях открыто. У них происходит соматогамия — слияния 2 клеток вегетативного мицелия.

Особо отметим дрожжи, которые способны к почкованию. При почковании на клетке появляется утолщение, которое постепенно растет и превращается в полноценную дочернюю особь.

Грибы паразиты и возбудители болезней

Около 30-40% грибов являются паразитами и возбудителями болезней растений и животных. Заболевания, которые вызывают грибы, носят название — микозы.

Среди возбудителей болезней культурных растений следует отметить:

- Спорынья ржи

Паразитирует на злаковых растениях. При поражении растения на месте плодов (зерновок) вырастают черные образования — склероции, по своему строению являющиеся переплетениями гифов гриба. Спорынья может заразить новые растения, если ее споры достигнут завязи пестика.

Склероции содержат токсичные вещества, которые, если попадут в муку, могут привести к серьезному отравлению человека вплоть до летального исхода.

Эти грибы способны вызывать заболевания пшеницы, кукурузы, ржи. Внешне заболевание проявляется черными, кажущимися обугленными колосками, которые в действительности наполнены спорами гриба черного цвета.

Хлебная (линейная) ржавчина

В цикле развития этого паразита присутствуют два хозяина: «весенний» — барбарис, «летний» — пшеница и другие злаки. Споры характерного красно-ржавого цвета в количестве нескольких поколений образуются за одно лето.

Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл повторяется заново.

Гриб проникает в клетки растений и питается их содержимым, приводя к гибели растения. Внешне проявляется как белый пушок на листьях, клубнях (у картофеля). Со временем темнеет из-за разрушения клеток растения.

Мучнистая роса значительно снижает урожаи картофеля, томатов и других культурных растений.

Фитофтора относится к низшим грибам. Гриб проникает в клетки подземных и надземных органов растений, питается их содержимым, приводя к увяданию, усыханию и гибели растения. Внешне проявляется как пятнышки буро-серозного цвета, окруженные кольцом белого цвета.

Фитофтора снижает урожаи картофеля, баклажанов, томатов, перца, клубники и других культурных растений.

Шляпочные грибы

Шляпочные грибы особенны тем, что помимо грибницы способны образовывать плодовые тела, которые состоят из шляпки и ножки. Нижняя сторона шляпки может напоминать отверстия тонких трубочек или пластинок.

Из-за такой разницы во внешнем виде все грибы делятся на трубчатые и пластинчатые. К трубчатым грибам относятся: подберезовик, масленка, белый гриб. К пластинчатым: опенок, сыроежка, рыжики, шампиньоны, волнушки.

На пластинках и трубочках образуются споры, которые падают на землю и, попав в благоприятные условия, прорастают в мицелий. Из мицелия вновь вырастает плодовое тело.

Разветвленные гифы гриба всасывают из почвенного раствора необходимые воду и минеральные вещества. Часто грибы могут расти только образовав микоризу с корнями деревьев, для них такой симбиоз — единственный источник органических веществ.

В то же время другим грибам, например шампиньонам, образование микоризы совершенно необязательно. Эта особенность физиологии делает шампиньоны отличным вариантом для искусственного разведения.

Среди шляпочных грибов выделяют съедобные грибы (волнушка, сыроежка, лисичка, масленок) и ядовитые. Наиболее ядовиты следующие грибы: бледная поганка, мухоморы, ложные лисички, ложные опята.

Антибиотики

Открытие пенициллина — первого антибиотика, вырабатываемого грибом пенициллом — чистая случайность, спасшая десятки миллионов жизней! Эта «революция» случилась 28 сентября 1928 года, в лаборатории блестящего исследователя (и к счастью — чрезвычайного растяпы!) Александра Флеминга.

В августе 1928 он отправился в отпуск с семьей, и неопрятно положил в углу своего стола лабораторную посуду с колониями стафилококка. Вернувшись из отпуска 3 сентября 1928 года, он обнаружил, что на одной пластине со стафилококками появились плесневые грибы.

Удивительно, но стафилококки погибали и не могли расти и размножаться вокруг плесени. Неизвестное химическое вещество (позднее названное пенициллином) останавливало размножение бактерий. Это было открытие первого антибиотика, который показал потрясающий результат: стало возможным лечение многих инфекционных болезней, больные обретали вторую жизнь с помощью гениального изобретения природы — антибиотиков.

Лишайники

Лишайники — группа организмов, которые образованы облигатным симбиозом гриба и водоросли (возможен вариант цианобактерии и гриба). Среди лишайников различают:

- Накипные (корковые) — практически неотделимы от субстрата, срастаются с ним

Представители накипных лишайников: лицедея, леканора.

Представители листоватых лишайников: пармелия, ксантория.

Представители кустистых лишайников: ягель (олений мох), кладония, цетрария (исландский мох).

Хочется предупредить частую ошибку. В тундре произрастает олений мох — на самом деле никакой он не мох! Это лишайник, по-другому олений мох называется ягель. Этот кустистый лишайник служит основным источником корма для северных оленей.

Лишайники являются маркером: они растут преимущественно в экологически чистых местах, в городских условиях встречаются редко.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник