- Государственное регулирование экономики

- Государственное регулирование экономики – определение термина

- Роль государства в экономике

- Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

- Теория монетаризма

- Учебные материалы

- Монетарист

- Что такое ?

- Ключевые моменты

- Понимание монетаристов

- Примеры монетаристов и монетаризма

Государственное регулирование экономики

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

—>

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

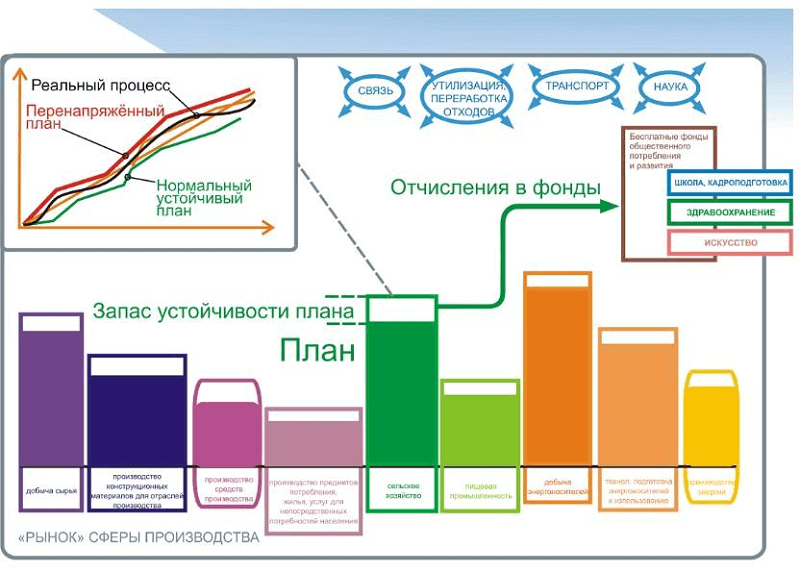

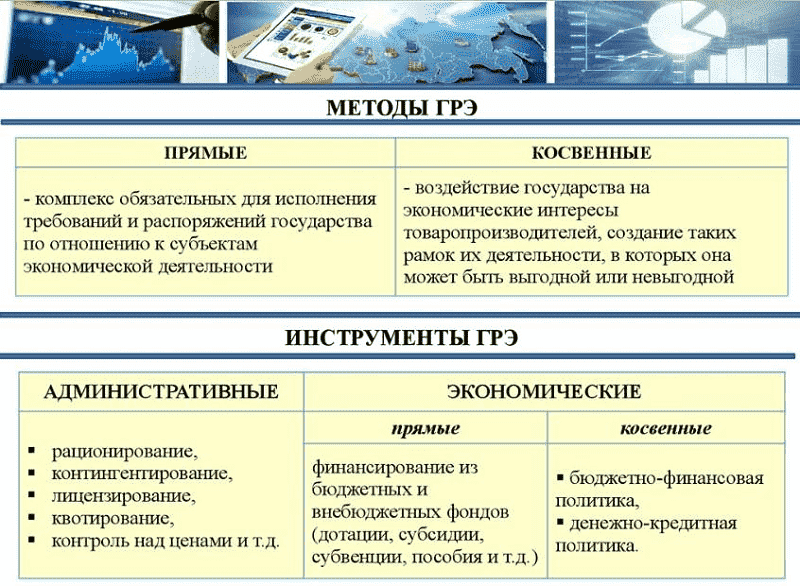

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Источник

Теория монетаризма

Монетаризм – экономическая теория и научная школа, представители которой считают, что деньги являются главной силой, действующей на все экономические процессы. Монетаризм – одна из ветвей неоклассицизма в экономике. С точки зрения монетаризма вмешательство государства в экономику должно ограничиваться контролем над денежным обращением. Любое иное участие государства в экономических процессах приводит к диспропорциям и искажениям.

Согласно идеям монетаристов, государство должно постепенно увеличивать количество денег, обслуживая реальный экономический рост. Спрос на деньги постоянно растет, так как люди имеют склонность к сбережению, а объем товарной массы увеличивается. Следовательно, требуется периодически вливать новые деньги в экономику, увеличивая их предложение. Однако если это увеличение происходит слишком быстро, то денег становится значительно больше, чем товарной массы, в результате чего возникает инфляция. Она оказывает крайне негативное воздействие на экономику, снижая в долгосрочной перспективе потребительский спрос. Поэтому инфляцию необходимо подавлять любыми методами.

Существует популярное заблуждение относительно идей монетаризма: монетаристы выступают против эмиссии денег как таковой, они не дают печатать деньги или даже изымают деньги из экономики. На самом деле, согласно представлениям монетаристов, нехватка денег наносит экономике такой же ущерб, как их избыток, поскольку недостаток денежной массы вызывает уменьшение потребления и, соответственно, сокращение ВВП. Поэтому увеличение денежной массы в долгосрочной перспективе должно идти теми же темпами, что и рост экономики (производство товаров и услуг) в целом.

Теория монетаризма в нынешнем виде появилась в 1950–1960-х годах, хотя о значительной роли денег в экономических процессах писали еще во времена античности. Основоположник монетаризма – нобелевский лауреат Милтон Фридман. Его основные работы: «Количественная теория денег: новая версия» (1956), «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867–1960» (1963), «Роль монетарной политики» (1968). Среди известных экономистов и политиков в той или иной мере идеи монетаризма разделяли экс-главы ФРС США Пол Волкер и Алан Гринспен, премьер-министр Объединенного Королевства Маргарет Тэтчер, президент США Рональд Рейган. Основное оппонирующее монетаризму экономическое учение – кейнсианство.

Источник

Учебные материалы

Альтернативной кейнсианству в США стала «чикагская школа» неолиберализма, монетарные идеи которой зародились еще в 20-е гг. ХХ в. в рамках Чикагского университета.

Самостоятельное значение американский монетаризм приобретает на рубеже 50-60-х г.г. с выходом важнейших работ лидера этой школы Милтона Фридмена (1912 г.), который в 1976 г. стал Нобелевским лауреатом по экономике за публикации в области денежного обращения.

В основе концепции монетаризма лежит идея о том, что рыночная система в состоянии автоматически достигать макроэкономического равновесия. В целом она представляет собой устойчивую саморегулирующуюся систему, которой присуще состояние динамического равновесия при оптимальной занятости ресурсов. Нарушения равновесия – кризисы – не являются неизбежным следствием внутренних законов рыночной экономики, это следствие вмешательства государства в нормальный ход экономической жизни общества. Основной причиной нарушения естественного хозяйственного развития являются сдвиги в денежной сфере, т.к. в долговременном плане существенная нестабильность денег всегда сопровождается нестабильностью экономического роста.

Как утверждает Фридмен, спрос на деньги в обществе всегда стабилен, а предложение нестабильно и зависит от субъективных решений кредитных институтов. Если эти учреждения выпускают денег больше, чем требует хозяйство, следствием будет инфляция, если меньше, чем это нужно для обеспечения реальных нужд общества, следствием будет кризис. В конечном итоге, весь ход экономического процесса определяет монетарный фактор.

Таким образом, суть монетарной политики – в регулировании объема предложения денег для стабилизации национального рынка. Монетаризм считает государственное регулирование вредным для развития предпринимательской деятельности, и изначально бюрократическим. Он призывает к минимизации вмешательства государства в экономику, допуская лишь проведение фискальной политики.

В широко известной книге «Капитализм и свобода» Фридмен утверждает, что современный капитализм – это устойчивая, саморегулирующаяся система, которая обеспечивает политическую свободу и экономическую эффективность и удовлетворительной альтернативы этой системе нет.

Но безраздельное господство рыночной системы тоже недопустимо, т.к. для общества в целом важно, в какой мере, каждый его член имеет доступ к абсолютно необходимым на данном уровне цивилизации благам: медицинское обслуживание, образование. В этом случае, вмешательство государства необходимо, но оно должно происходить под контролем общества, а распределение средств на социальные цели следует осуществлять не через цены, а через налоги и субсидии. Главная задача государства – не корректировать рыночный механизм при помощи кейнсианских методов регулирования «эффективного спроса», а создавать условия для максимально свободного функционирования рыночного механизма, в первую очередь, путем проведения рациональной денежной политики.

В своей работе «Монетарная история США 1860-1960 г.г.», написанной совместно со Шварцем, Фридмен прослеживает существование устойчивой функциональной связи между динамикой денежной массы и динамикой конечного результата общественного производства (национального дохода). Особое внимание он обращает на борьбу с безработицей с помощью увеличения денежной массы. В реакции рынка на эти действия он выделяет краткосрочный и долгосрочный периоды.

В краткосрочном периоде увеличение денежной массы ведет к понижению процентных ставок, расширению спроса и сокращению безработицы. Но если это повторяется определенное число раз, инвестиционный процесс интенсифицируется, растет производство, увеличиваются объем продаж, доходов и спрос на деньги, а это повышает процентную ставку. Долгосрочный эффект такой политики — разрыв связи между движением нормы процента, изменением спроса на деньги и их предложением. Условием долгосрочного равновесия денежного рынка по Фридмену является соблюдение основного денежного закона, который устанавливает связь между долгосрочным темпом роста предложения денег и долгосрочным темпом роста реального продукта (национального дохода):

где Х – долгосрочный темп роста предложения денег;

у – долгосрочный темп роста реального продукта;

Z – темп ожидаемой инфляции.

Цель долгосрочной денежной политики – стабилизация инфляции, превращение текущей инфляции в полностью ожидаемую. Проанализировав темпы роста национального дохода США (3-4 % в год), Фридмен сделал вывод о том, что этими же темпами должна увеличиваться и денежная масса.

Такая денежная политика, ориентированная на долгосрочные тенденции, а не на краткосрочные повороты хозяйственной конъюнктуры, по его мнению, будет наилучшим образом содействовать поддержанию оптимальных темпов экономического роста.

Монетаристская концепция была опробована республиканским правительством США при президенте Р.Никсоне в 1969-70-х гг., когда Фридмен являлся советником президента. Но наибольшего успеха она достигла в Великобритании при правительстве Маргарет Тэтчер и в США в период так называемой «рейганомики». Милтон Фридмен являлся экономическим консультантом правительств Индонезии, Израиля, Саудовской Аравии, Чили периода режима Пиночета.

В настоящее время новые индустриальные страны Азии – Сянган (Гонконг), Малайзия, Таиланд, Сингапур, Тайвань – наиболее эффективно используют кейнсианский метод государственного регулирования экономики. Среди промышленно-развитых стран активно проводят политику гибкого изменения налоговых ставок и государственных расходов Австрия, Великобритания, США, Япония, Швеция, Швейцария, Новая Зеландия. Россия же, где долгие годы существовала жесткая система централизованного управления и традиционным было широкое вмешательство государства в экономику, по степени эффективности фискальной политики уступает не только большинству промышленно-развитых стран, но и многим развивающимся странам. В середине 90-х г. по этому показателю Россия занимала 43 место в мире. Интересным является то обстоятельство, что из 15 государств, имеющих наиболее высокий рейтинг по степени эффективности фискальной политики, 9 государств (США, Япония, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Сянган (Гонконг), Индонезия, Индия) входят в первую десятку государств мира по такому синтетическому показателю как степень экономической свободы.

Идеологи российской экономической реформы официально провозгласили приверженность принципам монетаризма и ряд его постулатов пытались проводить на практике. Были предприняты, в частности, попытки создания механизмов регулирования объема предложения денег для стабилизации рынка. Государственная монетарная политика проводилась через Центробанк России, который осуществлял эмиссию денег, регулировал платежи и резервы коммерческих банков, начал проводить операции на открытом рынке, определять величину учетной ставки, изменять уровень резервной нормы.

Но в странах с монетаристской ориентацией доля налогов в валовом доходе фирм составляет 25-35 %, в кейнсианской – 35-45 %. В России же при проводимых в начале реформы исключительно монетаристских методах воздействия на экономику, удельный вес налогов достигает такого уровня, при которой значительная часть производств становится нерентабельной. Кроме этого, учитывая, что долларовая наличность в России в пересчете по официальному курсу чуть ли не в 2 раза превышает рублевую наличность, невозможно регулирование экономических процессов исключительно монетаристскими методами. На современном этапе страны с развитой рыночной экономикой успешно используют в экономическом регулировании как принципы кейнсианства, так и монетаризма.

Источник

Монетарист

Что такое ?

Монетарист – экономист , твердо убежденный в том, что денежная масса , включая физическую валюту, депозиты и кредиты, является основным фактором, влияющим на спрос в экономике. Следовательно, эффективность экономики, ее рост или сокращение могут регулироваться изменениями денежной массы.

Ключевые моменты

- Монетаристы – это экономисты и политики, которые придерживаются теории монетаризма.

- Монетаристы считают, что регулирование денежной массы – самый эффективный и прямой способ регулирования экономики.

- Известные монетаристы включают Милтона Фридмана, Алан Гринспен и Маргарет Тэтчер.

Понимание монетаристов

По своей сути монетаризм – это экономическая формула. В нем говорится, что денежная масса, умноженная на ее скорость (скорость, с которой деньги переходят из рук в руки в экономике), равна номинальным расходам в экономике (товары и услуги), умноженным на цену. Хотя это имеет смысл, монетаристы утверждают, что скорость в целом стабильна, что обсуждается с 1980-х годов.

Наиболее известным монетаристом является Милтон Фридман , который написал первый серьезный анализ с использованием монетаристской теории в своей книге 1963 года «Денежная история Соединенных Штатов, 1867–1960». В своей книге он вместе с Анной Шварц выступал за монетаризм как способ борьбы с экономическими последствиями инфляции. Они утверждали, что нехватка денежной массы усугубила финансовый кризис конца 1920-х годов и привела к Великой депрессии, и что устойчивое увеличение денежной массы в соответствии с ростом экономики приведет к росту без инфляции.

Монетаристская точка зрения была точкой зрения меньшинства как в академической, так и в прикладной экономике до финансовых проблем 1970-х годов. По мере роста безработицы и инфляции доминирующая экономическая теория, кейнсианская экономика, была неспособна объяснить текущую экономическую загадку, представленную экономическим сокращением и одновременной инфляцией.

Кейнсианская экономика утверждала, что высокий уровень безработицы и экономический спад приведут к дефляции из-за коллапса спроса и, наоборот, что инфляция была результатом превышения спроса над предложением в перегретой экономике. Окончательный крах золотого стандарта в 1971 году, нефтяные потрясения середины 1970-х годов и начало деиндустриализации в Соединенных Штатах в конце 1970-х годов – все это способствовало стагфляции , новому явлению, которое кейнсианской экономике было трудно объяснить. .

Монетаризм, однако, утверждал, что ограничение денежной массы убьет инфляцию, что было бы необходимым шагом к регулированию экономики, даже если бы это произошло за счет краткосрочной рецессии. Именно это и сделал Пол Волкер, глава Федеральной резервной системы с 1979 по 1987 год, и результатом стало окончательное подтверждение монетаризма в глазах экономистов и политиков.

Примеры монетаристов и монетаризма

Большинство монетаристов выступили против золотого стандарта в том смысле, что ограниченное предложение золота остановит количество денег в системе, что приведет к инфляции, что, по мнению монетаристов, должно контролироваться денежной массой, что невозможно при золотом стандарте, если только золото постоянно добывается.

Милтон Фридман – самый известный монетарист. Среди других монетаристов – бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Источник