База знаний

§20. НАЗЕМНЫЕ СЪЕМКИ. ПЛАНОВЫЕ СЪЕМКИ

Наземные съемки подразделяются на плановые (горизонтальные), высотные (вертикальные) и высотно-плановые (называемые иногда совместными или топографическими). При горизонтальной съемке создается планово-контурное изображение местности без высотной характеристики; в результате вертикальной съемки определяют высоты точек; высотно-плановые съемки обеспечивают изображение на карте ситуации и рельефа.

Работа, производимая на местности, называется полевой, а обработка полученных данных в лабораторных условиях — камеральной.

Плановые съемки. Полевые работы при съемке участка осуществляются по основному принципу геодезии — от общего к частному: сначала создается съемочная геодезическая сеть, а затем производится съемка объектов местности, т.е. подробностей (ситуации).

На начальном этапе проводится рекогносцировка — осмотр местности, выбор и закрепление точек съемочной сети. При возможности положение опорных точек «привязывают» к пунктам государственной геодезической сети путем измерения от одного из пунктов расстояния и направления до точки съемочной сети. Однако часто положение точек съемочной сети определяется в условной (местной) системе координат.

Затем от точек съемочной сети измеряют расстояния и направления на объекты местности — снимают ситуацию. В зависимости от того, каким путем определяют направления на объекты, плановые съемки подразделяются на угломерные и углоначертательные (графические). При угломерных съемках горизонтальные углы между направлениями линий измеряют угломерными приборами, а при графических съемках направления на объекты съемки прочерчивают на горизонтальной плоскости (на бумаге) непосредственно в поле.

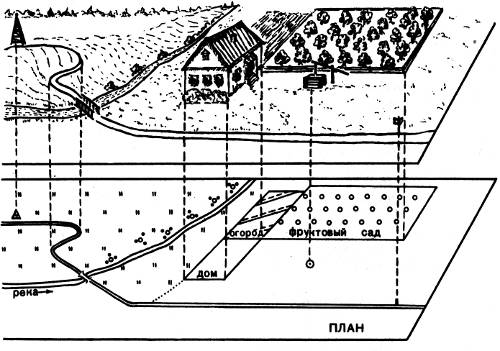

Для изображения на плане взаимного положения и плановых очертаний объектов местности определяют положение их характерных точек. При этом количество необходимых точек зависит от размера и конфигурации снимаемых объектов. Положение объектов малой площади, изображаемых на карте внемасштабными знаками, например отдельного дерева, колодца, определяется одной точкой. Для показа прямолинейного предмета (забор, линия связи, улица) достаточно двух точек. Ломаные и криволинейные контуры (дорога, граница угодий, река) изображаются по точкам поворота (рис. 64). По характерным точкам на бумаге вычерчивают контуры объектов, сохраняя геометрическое подобие контурам местности.

Рис. 64. Получение планового изображения местности

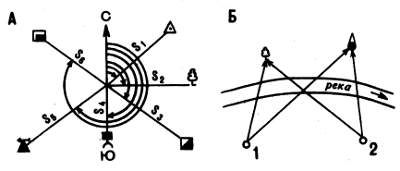

Плановое положение объектов получают способами: полярным, засечек, обхода, ординат (промеров), створов. Выбор способа зависит от вида съемки и особенностей снимаемого объекта. При полярном способе (рис 65, A) положение ряда точек местности определяется расстоянием от известной точки, например пункта съемочной сети, и углом от исходного направления, например магнитного меридиана.

Рис. 65. Определение планового положения точек способами полярным (А) и прямой графической засечки (Б)

Засечки — способ определения положения на плане третьей точки по двум данным. Засечки подразделяют на прямую и обратную. Прямая засечка (рис. 65, Б) применяется в тех случаях, когда из двух известных точек требуется определить положение недосягаемой (например, на другом берегу реки или по другую сторону болота и т. п.). От известных точек определяют азимуты направлений на третью точку — при угломерной съемке или прочерчивают их на плане — при углоначертательной съемке, тогда в их пересечении получают искомую точку. Наилучшие результаты получают при угле засечки, близком к 90°. Поскольку этого трудно достичь в полевых условиях, допускается угол засечки в пределах от 60° до 120°.

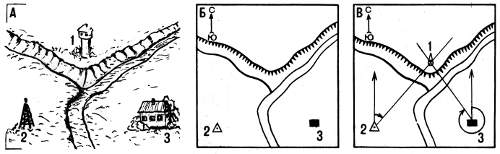

В случае, когда определяемая точка и одна из известных точек доступны для съемщика, но измерение расстояния между ними затруднено, применяют способ обратной засечки. На рисунке 66, А показан участок местности, а на рисунке 66, Б — план этого участка. Положение объектов 2 и 3 имеется на плане, требуется нанести на план изображение объекта 1. При углоначертательном способе съемки, стоя в точке 2, прочерчивают на ориентированном плане направление на определяемую точку 1, а затем, перейдя с планом в точку 1, проводят «на себя» направление от объекта 3. В точке пересечения этих двух линий получают изображение объекта 1 (рис. 66, В). При угломерной съемке вместо прочерчивания линий измеряют необходимые углы.

Рис. 66. Нанесение на план объекта 1 (башня) способом обратной засечки. Положение объектов 2 и 3 дано на плане

Для съемки дорог в лесу, улиц в селениях и других закрытых контуров пользуются способом обхода. Съемщик передвигается по снимаемой линии (обходит контур) и измеряет длины прямолинейных сторон хода и их направления, например азимуты. Вместо азимутов могут быть измерены горизонтальные углы между сторонами хода (например, в теодолитной съемке — §21) или направления этих линий могут быть получены графически путем прочерчивания на плане (§27).

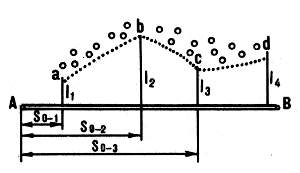

Способ ординат (промеров) применяется для съемки небольших объектов с криволинейными границами, например участка берега реки, озера, контура рощи и т. п. Вдоль снимаемого контура прокладывают съемочный ход или магистраль (AB) (рис. 67), а затем из характерных точек контура a, b, c опускают перпендикуляры на линию хода. Длины перпендикуляров l1, l2, l3 и т.д., а также расстояния до их основания от начальной точки хода S0—1, S0—2, S0—3 и т.д. измеряют одним из способов, рассмотренных в §15, в зависимости от требуемой точности съемки.

Рис. 67. Измерения при съемке способом ординат

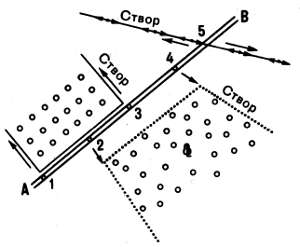

Прямолинейные границы объектов или направления отдельных прямых линий, расположенных под некоторым углом к съемочному ходу, получают способом створов. Находясь на линии съемочного хода AB (рис. 68), можно найти точки пересечения сторон снимаемого объекта с линией хода 1, 2, 3, 4 и из них определить направление нужных линий. Этим способом снимают линии связи и электропередач, заборы, здания, границы пашен и т.п.

Рис. 68. Визирование с точек магистрального хода по створу

В зависимости от условий местности и особенностей ситуации при плановых съемках используют обычно несколько способов.

Источник

Определение планового положения точек, определение высоты точек «экспресс-методами»

Положение точки на земной поверхности определяется двумя плановыми координатами X и Y, а также высотой Н. На картах подписываются отметки характерных точек (вершин, котловин, седловин, пересечения дорог), т.е. их высоты (расстояния по вертикали) над поверхностью в метрах.

Расстояние по вертикали от уровенной поверхности до точки на поверхности Земли называется абсолютной высотой точки [1]. Измеряются абсолютные высоты в метрах.

Относительной высотой точки называется ее высота над любой другой точкой или местным уровнем озера, реки и т.п. [1].

Условные высоты определяются от условной отметки выбранной заданной точки.

В полевых условиях при помощи нивелира определяются превышения точек, а в камеральных условиях определяются высоты точек. В зависимости от целей, для которых определяются высоты точек, оно может выполняться двумя способами: экспресс-методами и путем геометрического нивелирования [1].

Экспресс-методы заключаются в аналогичном приборе используемых приспособлений, позволяющих установить положение горизонтального луча и брать отсчет «на глаз». Экспресс-методы включают в себя ватепасовку и измерения школьным нивелиром.

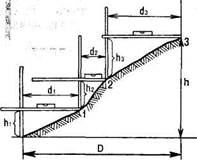

Ватерпасовка – это определение превышения одной точки над другой при помощи ватерпаса (от слова «ватер» – вода) и двух реек [2]. Превышение одной точки над другой определяется по вертикальной рейке, при этом горизонтальная располагается по уровню; расстояние между двумя точками – по горизонтальной (рис. 3).

Рисунок 2. Дорожный курвиметр — прибор для измерения расстояния между двумя точками [9]

Сущность и методика выполнения работ отражена на рис. 5.

Рисунок 3. Принцип ватерпасовки [4]

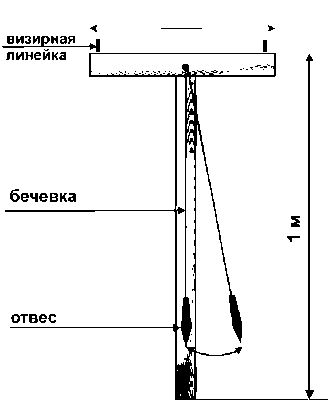

Школьный нивелир представляет собой две планки, скрепленные под прямым углом (рис. 4). Расстояние от земли до горизонтальной планки – 1 м. Чтобы нивелир располагался вертикально, на горизонтальной планке посередине закрепляется отвес – нитка с грузиком, по которой проводят установку приспособления в рабочее положение и производят затем определение высоты. Визируют по верхнему ребру горизонтальной планки и замечают точку, куда падает визирный луч. Далее продвигаются по ходу.

Рисунок 4. Школьный нивелир [4]

Рисунок 5. Порядок выполнения нивелирования со школьным нивелиром [4]

Нивелирование прокладывается ходами от репера до репера. И по ходу измеряются все превышения между точками, что позволит камерально вычислить высоту каждой из них. Измерения превышений выполняются с помощью прибора, который называется нивелир и двух 3-х метровых реек с сантиметровыми делениями (рис. 6, 7). Горизонтальный луч с помощью нивелира проектируется на две рейки. Разность отсчетов по рейкам задней и передней дает искомое превышение h, или высоту одной точки над другой.

Рисунок 6. Рейка [9]

Рисунок 7. Оптический нивелир [9]

Геометрическое нивелирование выполняется в следующем порядке:

Рисунок 8. Геометрическое нивелирование «Из середины» [4]

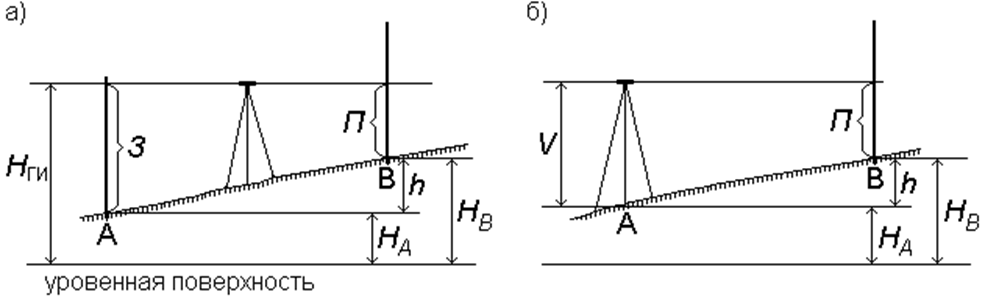

При нивелировании из середины нивелир располагают между двумя точками примерно на одинаковых расстояниях (рис. 8, а). Эти расстояния называют «плечи». В точках устанавливают отвесно рейки с сантиметровыми делениями. Их ставят на колышек, вбитый вровень с землей, или на специальный костыль (рис. 9).

Рисунок 9. Вешка [9]

Уровень нивелира приводят на середину и берут отсчеты задней и передней реек, которые записывают журнал. Также измеряется длина плеча по рейкам. Отсчет по рейке производят по средней нити нивелира, т.е. по месту, где проекция средней нити пересекает рейку. Превышение между точками определяют по формуле: ±h = З–П, где З – отсчет назад на заднюю точку А; П – отсчет вперед на переднюю точку B.

После измерения всех превышений по ходу составляется ведомость отметок точек нивелирного хода, т.е. последовательно к исходной точке прибавляя измерения превышения с помощью отметок.

Место установки нивелира называется станцией. Несколько станций составляют секцию. Если для определения превышения между точками А и В достаточно установить прибор один раз, то такой случай называется простым нивелированием.

Если же превышение между точками определяют только после нескольких установок нивелира, такое нивелирование называют сложным или последовательным нивелирным ходом (рис. 10).

Рисунок 10. Последовательное нивелирование [4]

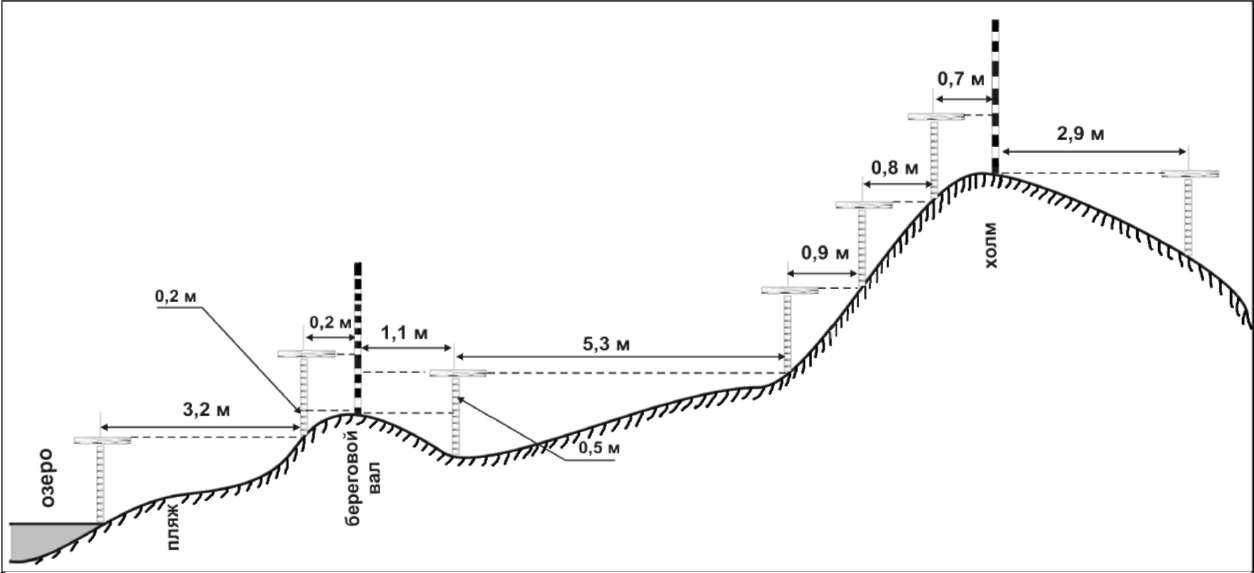

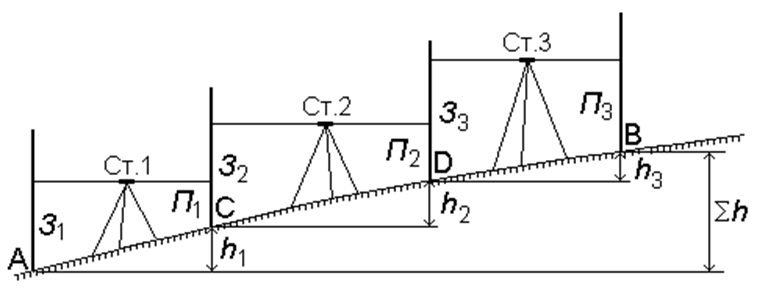

По полученным результатам необходимо построить профиль (рис. 11). На профиле по горизонтальной оси показано расстояние между точками нивелирного хода, а по вертикальной откладываются высоты точек хода. Точки на профиле соединяются между собой плавными или прямыми линиями. Каждая ось имеет свой масштаб: горизонтальный и вертикальный, соответственно.

Рисунок 11. Профиль по данным измерений [4]

В поле проводятся измерения между точками, а при камеральных работах высчитывается высота точки [1].

Рисунок 12. Нивелирная съемка [9]

Источник

Тахеометрическая съемка.

Тахеометрическая съемка является, самым распространенным видом наземных топографических съемок, применяемых при инженерных изысканиях объектов строительства. Высокая производительность тахеометрических съемок обеспечивается тем, что все измерения, необходимые для определения пространственных координат характерных точек местности, выполняются комплексно с использованием одного геодезического прибора — теодолита тахеометра.

Для составления топографических планов участков местности со слабовыраженным рельефом необходима повышенная точность топографической съемки. В таких случаях может быть применен метод геометрического нивелирования, который строят способами:

Способ поперечников к магистральному ходу.

Способ параллельных линий

Тахеометрическая съемка используется при создании топографических планов небольших территорий в масштабе 1:500 – 1:5000, сечением 0,5м. Тахеометрическая съемка была проведена участке общей площадью 3га. В ходе съемки были определены плановое и высотное положение точек местности относительно пунктов съемочного обоснования. Были измерены горизонтальные углы методом приемов при ориентировании с одной станции на другую, измерены вертикальные углы и расстояния до измеряемой точки дальномером, где расстояния не превышали 100 метров. Все отсчеты взяты при круге левом. Всего было заснято 118точек. Работа выполнялась при одной установки рейки, что ускорило выполнение съемки. При измерении вертикального угла теодолит наводился на рейку на отметку ноль. В ходе измерений велись абрисы тахеометрической съемки точек 1-3, 3-5,5-9 и «Журнал тахеометрической съемки».

Вертикальные углы вычислены по формуле:

По вычисленным углам наклона

Высоты пикетов вычислены по формулам:

Расстояния между пикетами не превышают 20м, а расстояние от инструмента до пикета не превышает 100м.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ.

Результатом любой топографической съемки является топографический план снимаемого участка местности, способ создания которого зависит от метода съемки. При тахеометрической съемке план создается камеральным путем на основании результатов полевых измерений полярных координат и отметок снимаемых точек, кроки и абрисов.

Составление топографических планов по результатам тахеометрической съемки выполняли в полевых условиях после обработки журналов и оно включило в себя следующие виды работ:

1. Построение координатной сетки;

2. Нанесение съемочных пунктов и точек тахеометрических ходов по координатам;

3. Накладка реечных точек по данным тахеометрического журнала и кроки.

Построение плана мы начинали с разбивки координатной сетки, которую разбиваем при помощи линейки Дробышева с погрешностью 0,1 мм. Затем по вычисленным координатным пунктам теодолитного хода нанесли эти пункты на план с погрешностью не более 0,2 мм (контроль). Для контроля измерили горизонтальные проложения между пунктами теодолитного хода. Допустимые расхождения с вычисленными значениями не должно превышать 0,2 мм.

После этого при помощи транспортира отложили горизонтальные углы с данной станции на все пикеты и по полученным направлениям отожили горизонтальные проложения на все съемочные пикеты. У каждого пикета подписали его номер, затем при помощи абриса на плане вычертилт ситуацию: изображение, все элементы местности. При этом зависимость пикетов стирали и подписывали их отметки.

Затем при помощи отметок съемочных пикетов провели горизонтали, то есть изобразили рельеф местности. При сложном рельефе могут применяться следующие способы интерполяции:

1. Способ построения вспомогательных профилей;

2. Способ определения следов горизонталей с помощью кальки.

После чего вычертили контрольные измерения выборочно на некоторые пикеты. При этом погрешность элементов на плане не должна превышать 0,2 мм. В случаях необходимости на плане производили соответствующие поправки и только потом план оформили тушью в соответствии с условными знаками.

В результате производства тахеометрической съемки наша бригада создала следующий материал:

1. Оригинал плана;

3. Ведомости координат (сгущения съемочной сети);

5. Выкопировка сводок по рамкам;

6. Пояснительная записка.

Нивелирование поверхности по квадратам.

Нивелирование площади поверхности производят для детального изображения рельефа участка местности, на котором предполагается создание каких – либо инженерных сооружений. В зависимости от характера рельефа и ситуации местности, а также от размеров площади нивелируемой поверхности применяются следующие способы нивелирования:

2. Параллельных линий;

Нивелирование данной площадки выполнено с четырех станций

Рассмотрим методику камеральной обработки материалов нивелированияплощади поверхности по квадратам.

Размер площади 20х20 м, состоящей из шестнадцати квадратов. Нивелирование этой площади выполнено с одной станций методом геометрического нивелирования.

Нивелир устанавливаем в любую точку, расположенную внутри площадки. За точку съемочного обоснования принимается точка с известной абсолютной отметкой. Нивелирование на току съемочного обоснования и вершины квадратов производим с одной станции, методом геометрического нивелирования (отсчеты снимаются только по черной стороне рейки). Отсчеты, произведенные по рейке, записываются на схеме сети квадратов. По полученным результатам вычисляют горизонт инструмента по формуле:

Где Н16 – абсолютная отметка точки 16; b16 – отсчет по рейке в точке 16.

Затем через горизонт инструмента вычисляются абсолютные отметки точек вершин квадратов:

Где Hi –абсолютная отметка вершины квадрата; Сi – отсчет по рейке для соответствующей вершины.

Полученные отметки записываем на схеме сети квадратов к соответствующим вершинам.

Построение сетки квадратов выполняем при помощи теодолита и ленты. Для этой цели по границе участка строим прямоугольник, на сторонах которого закрепляем вершины квадрата через заданные интервалы.

Основной квадрат разбивают на заполняющие со сторонами 20 м. Вершины основного квадрата закрепляют колышками со сторожками, а заполняющие – колышками без сторожков.

По данным нивелирования площади поверхности способом квадратов составляем план площадки в горизонталях в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,25 м.

Последовательность выполнения заключается в следующем:

1. На листе чертежной бумаги формата А2 в масштабе 1:500 вычерчиваем сетку квадратов со сторонами 20 м, подписываем номера горизонтальных и вертикальных линий и выписываем отсчеты по черной стороне рейке.

2. В масштабе 1:500 составляем план, подписываем вычисленные отметки у вершин квадратов и строим горизонтали поверхности земли с сечением через 0,25 м при помощи палетки или миллиметровки. Каждую четвертую горизонталь утолщаем (0,2 мм) и подписываем в разрыве, основания цифр направлены в сторону понижения рельефа.

Проектирование горизонтальной и наклонной площадок .

Под вертикальной планировкой подразумевается преобразование естественного рельефа при строительстве в горизонтальную или наклонную площадки путем выполнения земляных работ по специальному проекту вертикальной планировки.

Для проектирования горизонтальной площадки вычисляют проектные (красные) отметки по формуле:

где

n- число квадратов.

Пользуясь величиной Н

h

Отрицательная рабочая отметка указывает на насыпь грунта в данной точке, а положительная – на выемку. Рабочие отметки подписываются красной тушью под отметками поверхности земли и с помощью их строят линию нулевых рабочих отметок, называемую линией нулевых работ. Точки нулевых рабочих отметок можно определить графоаналитическим или графическим способами.

Для определения линии нулевых работ (линии пересечения проектной плоскости с топографической поверхностью участка) находят положение точек нулевых работ на тех сторонах квадратов, вершины которых имеют рабочие отметки с противоположным знаком.

Положение точек нулевых работ на сторонах квадратов определяется величиной отметки L по формуле:

где

а- длина стороны квадрата, равная 20 м.

Графоаналитический способ заключается в вычислении расстояний х до точек нулевых рабочих отметок (нулевых работ), а затем в графическом определении на плане по х положения искомой точки на стороне квадрата или его диагонали.

Графический способ состоит в определении положения точки нулевых работ путем графических построений. Получив таким образом ряд нулевых работ, соединяют их плавной пунктирной линией красного цвета, которая будет являться линией нулевых работ. Она разделяет площадку на участки выемки и насыпи. Участок насыпи показывают штриховкой.

После вычисления рабочих отметок и построения линии нулевых работ подсчитываем объемы земляных работ.

Для подсчета объемов земляных работ составляем картограмму земляных работ, на которую выписываем отметки поверхности земли, проектные и рабочие отметки всех вершин квадратов. Положительный знак h

В полных квадратах, не пересекаемых линией нулевых работ, объем земляных работ подсчитываем по формуле (для выемки или насыпи):

где

а- сторона квадрата,

Объем работ в квадратах, пересекаемых линией нулевых работ, вычисляется по формулам:

где

Вычисление объемов земляных работ оформляем в таблицу, суммируя объемы выемок и насыпи, находим расхождения между ними и относительную погрешность расчета

где V=

Трассирование линий – проложение продольной оси линейного сооружения.

Трассой называют ось линейного сооружения.

Основные элементы трассы:

2. Профиль трассы.

План трасы – проекция оси линейного сооружения на горизонтальную плоскость.

Профиль трассы – вертикальное сечение местности на проектируемой оси линейного сооружения.

При вычерчивании плана трассы необходимо учесть следующие приемы проектирования:

1. Трасса должна проходить по кротчайшему расстоянию между точками НТ и КТ;

2. Уклоны оси трассы, нарушения ландшафта местности должны быть минимальными;

3. При пересечении рек и железных дорог нужно использовать существующие мосты и железные переезды.

Рассмотрим пример проектирования трассы на примере автодороги.

Проектирование трассы осуществляется в два этапа:

1. Камеральное трассирование: проектирование первоначально выполняют на топографическом плане или карте.

При проектировании трассы должны учитываться следующие требования:

1. Трасса должна проходить между точками начала трассы и конца ее;

2. Должны соблюдаться предельно допустимые уклоны.

В связи с тем, что на местности имеются какие – либо препятствия (инженерные сооружения, природные препятствия) приходится проектировать трассу, обходя ломаную линию. Обычно при камеральном трассировании намечают несколько углов трассы.

2.Полевое трассирование — перенос запроектированной трассы на местность с уточнением ее изменения и закрепление в натуре.

Трасса определяется на местности положением её главных точек:

1) начало и конец кривой (НК и КК)

2) вершин углов поворота (ВУ)

3) середина кривой (СК)

4) точки пересечения с осями сооружений

Эти точки на местности закрепляются знаками. Тип знака зависит от необходимого срока сохранности их на местности. Створные точки закрепляют вехами.

Перенос трассы с карты на местность производится либо по координатам ее главных точек, либо по данным привязки трассы к предметам местности.

Координаты точек и элементы привязки определяют по карте графическим путем. Поэтому точность переноса на местность главных точек в основном определяется масштабом карты. После перенесения точек трассы на местность, прокладывают теодолитные или полигонометрические ходы, в которые включают все упомянутые точки. В процессе этих работ между углами поворота производят «вешанье» и измерения линий, измеряют горизонтальные углы, разбивают пикетаж с отметками плюсовых точек и поперечников. При разбивке пикетажа линии измеряют мерной лентой (линией) в одном направлении, сверяя значения по нитяному дальномеру. Пикеты закрепляют деревянными кольями. Рядом устанавливают «сторожок» и делают окопку.

Начало трассы обозначают ПК0. Номер следующего пикетажа означает число сотен метров трассы от ее начала. Характерно точке рельефа отмечают плюсовые точки, на которых указывают расстояния до ближайших пикетов, например ПК5+68.

При разбивке пикетов на наклонных участках в измеренные расстояния вводят поправки за наклон.

Разбивка вблизи углов поворота имеет свою специфику. Пикетаж невозможно разбить по кривой. Кривые могут быть постоянного радиуса или с переменным.

1. тангенс (T),

2. длину кривой (К),

3. биссектрису (Б),

4. домер (Д),

Контроль: КК = ВУ–Д+Т, СК = КК – К/2

Построение профиля трассы автодороги.

Для построения профиля трассы приняли горизонтальный масштаб 1:2000, а вертикальный – 1:200. Построение профиля трассы осуществляли следующим образом:

1. Произвели разграфку профильной сетки;

2. В графе «Расстояния» откложили в масштабе 1:2000 пикеты и плюсовые точки. Если между пикетами нет плюсовых точек, то расстояние 100 м не писали. При наличии плюсовых точек указывали расстояние от пикета до плюсовой точки или между плюсовыми точками. Сумма расстояний между плюсовыми точками всегда должна быть равна 100 м. Необходимость нанесения плюсовых точек определяли по рельефу на плане трассы. Если между соседними пикетами имелись характерные перегибы рельефа местности, то в этих местах намечали плюсовые точки, если же уклон местности был равномерный – то плюсовые точки отсутствовали.

3. Затем мы подписывали номера пикетов под графой «Расстояния» в строке «Пикеты».

4. Над пикетами и плюсовыми точками в графе «Отметки земли» выписали до сотых долей метра отметки пикетов и плюсовых точек, которые определяли по топографическому плану.

5. От верхней линии профильной сетки (линии условного горизонта) в масштабе 1:2000 на перпендикулярах к ней откладывали фактические отметки пикетов и плюсовых точек. Отметку линии условного горизонта выбирали с таким учетом, чтобы точка профиля, имеющая наименьшую отметку отстояла от этой линии на 6 – 8 см.

Точки, полученные в результате построения, соединили между собой прямыми линиями и получили таким образом профиль местности. От точек профиля до линии горизонта провели ординаты черным цветом.

Проектирование трассы автодороги

Проектирование трассы автодороги осуществляли в следующем порядке:

1. Заполнили строку «План трассы». Посередине строки провели красным цветом линию – ось трассы и, пользуясь топографическим планом, построили контуры местности. Вместо условных знаков записали название контуров.

2. Заполнили строку «План прямых и кривых». Посередине строки провели красным цветом ось трассы. Начало и конец кривой отметили перпендикулярами, проведенными от линии пикетов до линии развернутого плана трассы. Расстояние между этими линиями = 1,5 см. На перпендикулярах записали расстояния от начала и конца кривой до ближайших пикетов.

3. Нанесли проектную линию красным цветом с учетом соблюдения земляных работ (равенства объема насыпей объему выемки) при минимальном их объеме и соблюдения уклонов на отдельных участках проектной линии, не превышающих допустимых пределов. Проектная линия состоит из нескольких участков с различными уклонами. Начальной проектной отметкой может быть: отметка точки примыкания трассы к существующим или проектным сооружениям, например, существующая автомобильная дорога.

В графе «Проектные уклоны» в местах изменения уклонов провели ординаты, разделяющие один участок проектной линии от другого, на

ПК – 3 +74 и ПК – 5 +50. На каждом участке внутри графы чертой показали условно знак уклона – горизонтальная черта означает нулевой уклон, а проведенные диагонали первых двух участков – отрицательные уклоны.

Над чертой, посередине, написали величину уклона (в целых тысячных долях – промилях), а под ней – расстояние, на котором действует данный уклон.

Уклоны округляли до двух значащих цифр. В графе «Проектные отметки» записали проектные отметки всех пикетов и плюсовых точек.

Сначала вычислили проектную отметку конца участка по формуле:

Где H n — отметка последующей точки; H n+1 – отметка предыдущей точки;

I – проектный уклон; d – горизонтальное расстояние между точками.

4. Вычислили рабочие отметки (высоты насыпей или глубины выемок) на каждом пикете и плюсовой точке как разность между соответствующими проектными и фактическими отметками.

5. Провели ординаты от точек пересечения проектной линии с линией профиля местности (от точек нулевых работ) до линии условного горизонта и вычислили горизонтальные расстояния от их точек до ближайшего пикета или плюсовой точки.

После округления их до сотой доли метра выписали под линией условного горизонта справа и слева от ординаты (синим цветом). Затем вычислили проектную отметку нулевых работ по формуле:

H N = H ПК – 1 проек. + x I;

Где H ПК – 1 проек. – проектная отметка заднего пикета; х – расстояние от заднего пикета до точки нулевых работ; I –проектный уклон.

Дата добавления: 2015-11-04 ; просмотров: 3965 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник