- Плазма крови способ получения

- 12.5. Получение различных ингредиентов крови

- Плазма крови: состав и функции

- Состав плазмы и функции ее элементов

- Альбумин

- Глобулины

- Другие белки

- Небелковые компоненты

- Функции белков

- Функции плазмы

- Применение донорской плазмы

- Заключение

- Работа 2. Получение плазмы, сыворотки, фибрина и дифибринированной крови

Плазма крови способ получения

Лабораторная работа №1

Получение сыворотки и плазмы крови

Получение сыворотки. Для получения сыворотки кровь берут в стерильные пробирки, вымытые в растворе мыла и промытые дистиллированной водой. Сыворотка лучше отделяется, если перед взятием крови стенки пробирок смочить теплым физиологическим раствором. Пробирки должны иметь комнатную температуру, так как кровь плотно пристает к стенкам пробирок и наступает частичный гемолиз эритроцитов. Кровь ставят в термостат при температуре 37°С на 1 час. Затем переносят ее на холод. Через 4 часа сыворотка в виде прозрачной жидкости отделяется от кровяного сгустка. Для лучшего выделения сыворотки образовавшийся сгусток фибрина отделяют от стенок пробирок, обводя стеклянной палочкой или проволокой. С целью быстрого получения сыворотки свернувшуюся кровь центрифугируют при 2000-2500 об/мин. в течение 15-20 минут. Готовую сыворотку сливают в чистую сухую пробирку.

Получение плазмы крови. Цельная кровь, вышедшая из кровеносных сосудов, обладает способностью быстро сворачиваться, поэтому её необходимо стабилизировать антикоагулянтами. В настоящее время один из лучших антикоагулянтов – гепарин, так как использование других антикоагулянтов приводит к некоторому разбавлению крови, что в дальнейшем приходиться учитывать при проведении исследований. В отличие от других антикоагулянтов, гепарина достаточно 1 капли на 5 мл крови. Практически намного удобнее наливать в пробирку немного гепарина, смачивать им стенки пробирки и переливать в другую пробирку.

Рис. 1. Распределение плазмы и форменных элементов крови после центрифугирования

Кроме гепарина для получения плазмы крови в пробирку предварительно насыпают лимоннокислый натрий (из расчета 15-20 мг на 10 мл), щавелевокислые натрий, калий или аммоний (из расчета 30-15 мг на 10 мл).

Взятую в пробирку кровь быстро и хорошо смешивают с антикоагулянтом. Плазму отделяют от форменных элементов центрифугированием в течение 15-20 мин при 2000-2500 об/мин. При этом верхний, соломенно-желтого цвета, слой представляет собой плазму, нижний, красный, слой – это эритроциты, а еле заметный беловатый слой над эритроцитами – это лейкоциты (рис. 1).

Источник

12.5. Получение различных ингредиентов крови

Получение дефибринированной крови. Кровь животного сливают в стерильную колбу со стеклянными бусами и непрерывно в течение 10–15 мин встряхивают. В результате встряхивания находящийся в крови фибрин выпадает в осадок, обволакивая бусы, а дефибринированная кровь, слитая в другую колбу или пробирку, утрачивает способность свертываться.

Приготовление взвеси эритроцитов. Для освобождения от пленок фибрина дефибринированную кровь фильтруют через трехслойный марлевый фильтр. Фильтрат наливают в центрифужные пробирки и центрифугируют при 2000–3000 об./мин в течение 10–15 мин. Эритроциты оседают на дно пробирки, а прозрачная, слегка желтоватого цвета плазма образует над-осадочный слой. После центрифугирования уровень жидкости в пробирке отмечают карандашом, отделяют плазму пастеровской пипеткой, эритроциты промывают, доливая до метки стерильный изотонический раствор хлорида натрия, и вновь центрифугируют. Промывание эритроцитов с добавлением свежего раствора производят 2–3 раза, чтобы последняя порция промывной жидкости была бесцветна.

Из промытых эритроцитов готовят 3 или 5 % взвесь, прибавляя к 3–5 мл эритроцитов соответственно 97–95 мл изотонического раствора хлорида натрия (для получения меньших количеств взвеси объемы обоих ингредиентов уменьшают в одинаковое число раз).

Взвесь эритроцитов можно хранить в холодильнике при температуре 3–4 °С в течение 5–6 дней.

Приготовление сыворотки крови. Кровь, собранную в стерильную пробирку, закрывают ватно-марлевой пробкой, ставят на 20–30 мин в термостат или водяную баню, отрегулированную на 37 °С, так как в тепле кровь свертывается быстрее и лучше. При свертывании сгусток крови обычно прилипает к стенкам пробирки. Поэтому после выдерживания в термостате сгусток отделяют от стенок пробирки круговым движением капилляра стерильной пастеровской пипетки или стеклянной стерильной палочкой.

После отделения сгустка сыворотку ставят в холодильник при температуре 3–4 °С. В течение 3–4 ч сыворотка обычно отделяется полностью, и ее можно собрать стерильной пастеровской пипеткой. Чтобы содержимое пробирки было хорошо видно, пастеровскую пипетку соединяют со стеклянной трубкой – «мундштуком» (резиновая трубка длиной 20–25 см). Это позволяет избежать соприкосновения кончика пипетки со сгустком крови и попадания в сыворотку эритроцитов.

Окрашенную в розовый цвет сыворотку центрифугируют при 2000–3000 об./мин в течение 10–15 мин для осаждения форменных элементов крови.

При взятии крови вскоре после кормления животных, а также при повторных кровопусканиях с короткими интервалами иногда возникает липемия, т.е. появление избытка жировых веществ в крови. Сыворотки, получаемые во время липемии, бывают мутные (хилезные), иногда опалесцирующие, и это очень затрудняет чтение диагностических реакций, особенно реакции преципитации. Во избежание получения мутных сывороток кровь у животных берут натощак. Просветление липе-мической плазмы наступает также при введении в кровеносное русло животного гепарина, способствующего повышению концентрации в крови фермента, называемого фактором просветления. С этой целью кроликам весом 2–2,5 кг в краевую вену уха вводят за 1–1,5 ч до обескровливания 60 мг гепарина.

Сыворотку крови можно получить методом центрифугирования. В слитой с осадка сыворотке через короткое время после центрифугирования образуется сгусток фибрина, который уплотняется при перемешивании крови стеклянной палочкой. Затем этот сгусток удаляют. В некоторых случаях фибрин из сыворотки выпадает не полностью. Для удаления остатков фибрина и выявления полноты его удаления к сыворотке прибавляют несколько капель тромбина. Освобожденную от фибрина сыворотку фильтруют через асбестовые фильтры. Полученная таким способом сыворотка совершенно прозрачна и не имеет признаков опалесценции.

Приготовление цитратной крови. Полученную из сердца или вены кровь сливают в пробирку с 5 % раствором цитрата натрия (10 мл крови, 1 мл цитрата натрия). Цитратная кровь не свертывается.

Приготовление плазмы крови. Цитратную кровь ставят на 18–20 ч в холодильник или центрифугируют. В результате над осадком эритроцитов образуется прозрачный слой жидкости желтоватого цвета – плазмы.

Источник

Плазма крови: состав и функции

Плазма крови – это вязкая однородная жидкость светло-желтого цвета. Она составляет около 55-60% от общего объема крови. В виде взвеси в ней находятся клетки крови. Обычно плазма прозрачна, но после приема жирной пищи может быть слегка мутной. Состоит из воды и растворенных в ней минеральных и органических элементов.

Состав плазмы и функции ее элементов

Большую часть плазмы составляет вода, ее количество – примерно 92 % от всего объема. Кроме воды, она включает следующие вещества:

- белки;

- глюкозу;

- аминокислоты;

- жир и жироподобные вещества;

- гормоны;

- ферменты;

- минералы (ионы хлора, натрия).

Около 8% от объема составляют белки, которые являются основной частью плазмы. В ней содержится несколько видов белков, основными из них являются:

- альбумины – 4-5%;

- глобулины – около 3%;

- фибриноген (относится к глобулинам) – около 0,4%.

Альбумин

Альбумин – основной белок плазмы. Отличается малой молекулярной массой. Содержание в плазме – более 50% от всех белков. Образуются альбумины в печени.

- выполняют транспортную функцию – переносят жирные кислоты, гормоны, ионы, билирубин, лекарственные препараты;

- принимают участие в обмене веществ;

- регулируют онкотическое давление;

- участвуют в синтезе белков;

- резервируют аминокислоты;

- доставляют лекарственные препараты.

Глобулины

Остальные белки плазмы относятся к глобулинам, которые являются крупномолекулярными. Вырабатываются они в печени и в органах иммунной системы. Основные виды:

- альфа-глобулины,

- бета-глобулины,

- гамма-глобулины.

Альфа-глобулины связывают билирубин и тироксин, активизируют производство белков, транспортируют гормоны, липиды, витамины, микроэлементы.

Бета-глобулины связывают холестерол, железо, витамины, транспортируют стероидные гормоны, фосфолипиды, стерины, катионы цинка, железа.

Гамма-глобулины связывают гистамин и участвуют в иммунологических реакциях, поэтому их называют антителами, или иммуноглобулинами. Существует пять классов иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Вырабатываются в селезенке, печени, лимфоузлах, костном мозге. Они отличаются друг от друга биологическими свойствами, структурой. Имеют разные способности по связыванию антигенов, активированию иммунных белков, имеют разную авидность (скорость связывания с антигеном и прочность) и способность проходить через плаценту. Примерно 80% всех иммуноглобулинов оставляют IgG, которые обладают высокой авидностью и являются единственными из всех, способными проникать через плаценту. Первыми у плода синтезируются IgM. Они же появляются первыми в сыворотке крови после большинства прививок. Обладают высокой авидностью.

Фибриноген является растворимым белком, который образуется в печени. Под воздействием тромбина он превращается в нерастворимый фибрин, благодаря которому формируется сгусток крови в месте повреждения сосуда.

Другие белки

Кроме вышеперечисленных, в плазме содержатся и другие белки:

- комплемент (иммунные белки);

- трансферрин;

- тироксинсвязывающий глобулин;

- протромбин;

- С-реактивный белок;

- гаптоглобин.

Небелковые компоненты

Кроме этого плазма крови включает небелковые вещества:

- органические азотсодержащие: аминокислотный азот, азот мочевины, низкомолекулярные пептиды, креатин, креатинин, индикан. Билирубин;

- органические безазотистые: углеводы, липиды, глюкоза, лактат, холестерин, кетоны, пировиноградная кислота, минералы;

- неорганические: катионы натрия, кальция, магния, калия, анионы хлора, йода.

Ионы, находящиеся в плазме, регулируют баланс pH, поддерживают в норме состояние клеток.

Функции белков

У белков есть несколько предназначений:

- гомеостаз;

- обеспечение стабильности иммунной системы;

- поддержание агрегатного состояния крови;

- перенос питательных веществ;

- участие в процессе свертывания крови.

Функции плазмы

Плазма крови выполняет много функций, среди которых:

- транспортировка кровяных клеток, питательных веществ, продуктов обмена веществ;

- связывание жидких сред, находящихся вне кровеносной системы;

- осуществление контакта с тканями организма через внесосудистые жидкости, тем самым осуществляя гемостаз.

Применение донорской плазмы

Для переливания в наше время чаще нужна не цельная кровь, а ее компоненты и плазма. Поэтому в пунктах переливания нередко сдают кровь на плазму. Получают ее из цельной крови центрифугированием, то есть отделяют жидкую часть от форменных элементов с помощью аппарата, после чего клетки крови возвращают донору. Процедура продолжается около 40 минут. Отличие от сдачи цельной крови заключается в том, что кровопотеря значительно меньше, и сдать плазму вновь можно уже через две недели, но не более 12 раз в течение года.

Из плазмы получают сыворотку крови, которую используют в лечебных целях. Она отличается от плазмы тем, что в ней нет фибриногена, при этом содержатся все антитела, которые могут противостоять возбудителям болезней. Для ее получения помещают на час в термостат стерильную кровь. Затем отслаивают образовавшийся сгусток от стенки пробирки и держат в холодильнике сутки. После этого с помощью пастеровской пипетки отстоявшуюся сыворотку сливают в стерильную емкость.

Заключение

Плазма крови – это ее жидкая составляющая, имеющая очень сложный состав. Плазма выполняет в организме важные функции. Кроме того, донорская плазма используется для переливания и приготовления лечебной сыворотки, которую используют для профилактики, лечения инфекций, а также в диагностических целях для идентификации полученных во время анализа микроорганизмов. Она считается более эффективной, чем вакцины. Иммуноглобулины, содержащиеся в сыворотке, сразу же нейтрализуют вредные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, быстрее формируется пассивный иммунитет.

Источник

Работа 2. Получение плазмы, сыворотки, фибрина и дифибринированной крови

КРОВЬ — жидкая соединительная ткань, которая состоит из жидкой части — плазмы и находящихся в ней во взвешенном состоянии, форменных элементов — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Для получения плазмы кровь необходимо предохранить от свёртывания добавлением антикоагуляторов – веществ, препятствующих свертыванию крови (гепарин, лимонно — кислый натрий).

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ КРОВЬ — кровь, предохраненная от свертывания. В пробирку или стеклянный цилиндр с антикоагулятором выпустить по 10 мл крови из яремной вены животного. Закрыв сосуд пальцем или пробкой, несколько раз перевернуть его для перемешивания крови.

1 способ. Цилиндр поставить в термостат кровь лошади — на 1 час, крупного рогатого скота — на 24…48 часов.

2 способ. Пробирку с взятой кровью поставить в центрифугу. Центрифугировать при 3000 об/мин в течение 20…30 минут.

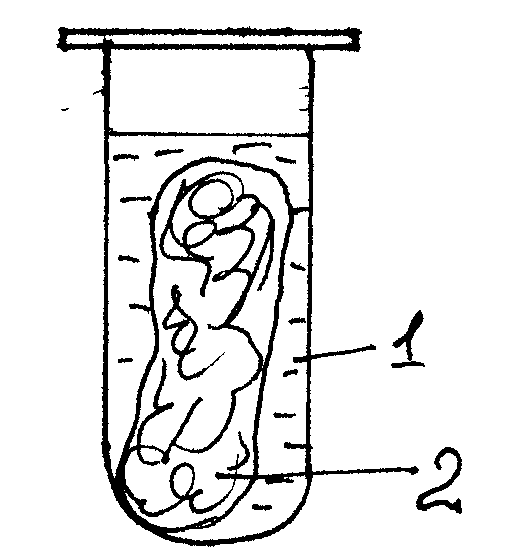

Убедиться, что при стоянии или центрифугировании кровь расслаивается на плазму и форменные элементы (рис. 3).

Рис. 3. Состав стабилизированной крови.

1 – плазма; 2 – слой лейкоцитов; 3 — слой эритроцитов.

Если выпущенную в сосуд кровь не стабилизировать антикоагулятором, происходит ее свертывание и образуется сгусток, содержащий форменные элементы и выпавший в осадок белок фибриноген.

Сгусток постепенно уплотняется, стягивается и от него отделяется прозрачная желтоватого цвета жидкость – сыворотка (происходит процесс ретракции) (рис. 4).

Рис. 4. Ретракция кровяного сгустка.

1 — сыворотка крови; 2- сгусток крови.

СЫВОРОТКА — представляет собой плазму, лишенную белка фибриногена и других веществ, участвующих в свертывании крови.

1 способ. В пробирку или цилиндр без антикоагулятора выпустить 10 мл крови животного и поставить ее в термостат при 38°С на несколько часов. Образование кровяного сгустка и частичная ретракция, т.е. его стягивание и самопроизвольное отделение сыворотки наступает у лошадей через 1…3часа, а полное отделение сгустка через 12…18 часов. У крупного рогатого скота ретракция протекает значительно медленнее. Из пробирки, с полной ретракцией сгустка, слить или отсосать сыворотку и сравнить ее с плазмой. Сыворотка имеет желтовато-соломенный цвет и более прозрачна, чем плазма.

2 способ получения сыворотки. При выделении из крови фибриногена механическим путем, получают кровь, которая содержит все составные части, кроме белка фибриногена — ДЕФИБРИНИРОВАННУЮ КРОВЬ, т. е. эта кровь, теряет способность к свертыванию. Состав дефибринированной крови (рис.5).

Рис. 5. Состав дефибринированной крови.

1 — сыворотка; 2- слой лейкоцитов; 3- слой эритроцитов.

Получение дефибринированной крови

Дефибринированную кровь разлить в центрифужные пробирки и центрифугировать при 3000 об/мин в течение 10…15 минут. Форменные элементы оседают на дно. Сверху окажется сыворотка. Иногда она приобретает красноватый оттенок, вследствие разрушений эритроцитов из дефибринированной крови.

Положить в стеклянную колбочку 10…12 стеклянных бусинок и выпустить в нее из сосуда животного 20…30 мл крови. Взбалтывать кровь вращательными движениями в течение 10…15 минут. Фибриноген, выпадающий в осадок в виде волокнистых нитей фибрина, оседает на шариках. Затем профильтровать содержимое колбы через 2 слоя марли. Фильтрат представляет собой дефибринированную кровь, а осевшие на шариках «метелки» — нити фибрина — отмыть от форменных элементов водой. Фибрин имеет вид белого волокнистого вещества.

Работа 3. Определение скорости свёртывания крови

при разных температурных условиях

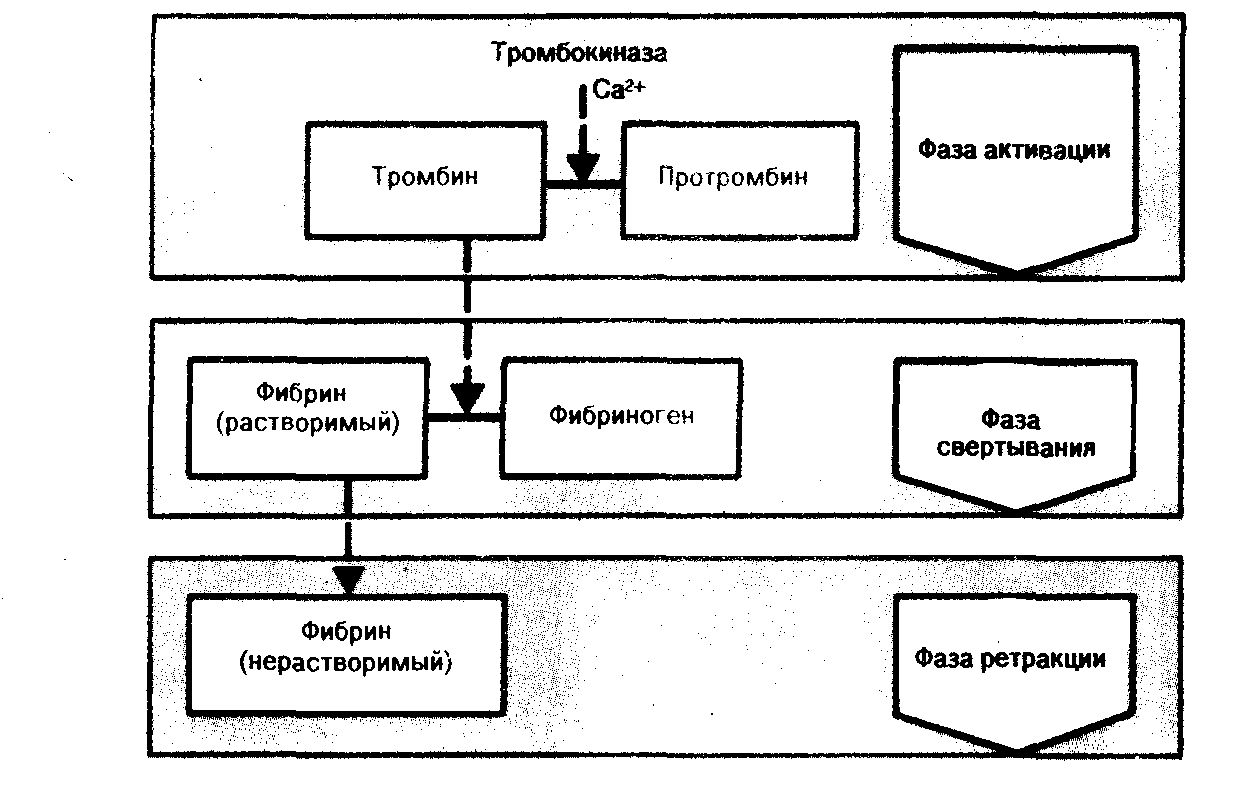

СВЕРТЫВАНИЕ крови — сложный биологический процесс, протекающий при участии солей кальция, витамина К, ферментов тромбопластина, промбина и других компонентов плазмы (рис. 6).

Нанести по одной капле крови, вытекающей из надрезанного уха животного, на три предметных стекла. Одно стекло поместить в термостат при +40 о С, другое стекло положить на стол (при комнатной температуре), третье — на снег.

Через каждую минуту наклонять стекла с кровью и повторять до тех пор, пока кровь не свернется. Определить скорость свертывания крови у различных животных.

Данные записать в тетрадь, проанализировать.

1. Где, у животных, берут большое и малое количество крови для анализа.

2. Что такое плазма и как ее получить?

3. Дайте понятие сыворотке, какие есть способы ее получения.

4. Что такое дефибринированная кровь и каков ее состав?

5. В чем заключается механизм свертывания крови, и, какие факторы влияют на него?

Рис. 6. Классическая схема свертывания крови Шмидта — Моравица.

ЗАНЯТИЕ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО СООТНОШЕНИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛАЗМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ КРОВИ. ГЕМОЛИЗ. ОСМОТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ)

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Определить соотношение форменных элементов и плазмы в крови животных, вязкость крови, проследить за явлением гемолиза эритроцитов под влиянием повреждающих факторов с разным механизмом действия, определить осмотическую устойчивость эритроцитов разных видов животных.

Работа 1. Определение объёмного соотношения форменных

элементов и плазмы (показатель гематокрита)

Форменные элементы – 35…45%., плазма составляет 60…65% общего объема крови. Это соотношение изменяется в зависимости от вида, возраста, породы животных, функционального состояния, а также при некоторых заболеваниях.

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМАТОКРИТА – показывает общий объем форменных элементов в 100 объемах крови. Показатель гематокрита используется при вычислении ряда других важных характеристик крови (среднего объема эритроцитов, среднеклеточной концентрации гемоглобина и пр.).

Набрать через узкий конец капиллярной трубочки гематокрита стабилизированную кровь животного. Трубки затянуть резинками и поставить в центрифугу. Центрифугировать 8…10 мин при 3000 об/мин. Извлечь капилляры. Форменные элементы располагаются в одной стороне капилляра, а плазма в другой. По показателям капилляров взять среднее из двух, определить относительный объем форменных элементов и плазмы, выразив их в процентах.

Источник