Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

В 1916 г. академик В. П. Филатов для устранения дефекта тканей лица (первоначально для восстановления нижнего века) предложил оригинальный метод пластической хирургии — перенос кожного лоскута, свернутого в трубку, вместе с подкожной жировой клетчаткой (круглый стебельчатый лоскут).

Филатовский стебель широко применяют при ринопластике, пластике век, губ, подбородка, щек, при замещении дефектов твердого и мягкого неба, восстановлении ушных раковин, для формирования языка и т. д.; в основном при обширных дефектах и деформациях.

При использовании филатовского стебля важно правильно планировать отдельные моменты операции. Поставив четкий анатомический диагноз, следует учитывать данные анамнеза, общее состояние больного (провести общеклиническое обследование), конкретный план оперативной методики, различные вспомогательные мероприятия (изготовление зубных протезов) и т. д. Перед оперативным лечением следует предусмотреть необходимый размер стебля, дальнейшие этапы переноса стебля, сроки вынужденного положения больного, условия фиксации стебля, выбор воспринимающего ложа при пересадках, выбор донорского участка, расположение рубца.

Выбор места и методики формирования стебля. Выбор места для образования стебля зависит от ряда факторов, среди которых основным» являются следующие: величина дефекта, цвет кожи и наличие волос косметические соображения, естественные запасы кожи. При этом следует учитывать и удобство перемещения стебля к месту дефекта с целью уменьшения этапов миграции.

При замещении обширных дефектов лица, требующих значительного количества пластического материала, для образования стебля наиболее удобна боковая поверхность живота. В этом месте имеются большие запасы кожи и подкожной клетчатки. При сильно выраженном волосяном покрове на коже живота и потребности в стебле больших размеров его можно образовать на боковой поверхности груди параллельно ребрам. Небольшой стебель можно сформировать на внутренней поверхности плеча или предплечья. От образования стебля на шее, особенно у женщин, следует воздержаться по косметическим соображениям. Не следует формировать стебельчатые лоскуты в области суставов, так как образующиеся рубцы в дальнейшем могут значительно ограничить подвижность конечности. Стебель со спины не получил широкого применения из-за трудности перемещения к месту дефекта и положения в послеоперационном периоде, неудобного для больного.

Участки тела, наиболее часто используемые для формирования стебля

Различают три вида филатовского стебля:

обычный стебель на двух питающих ножках (в виде чемоданной ручки);

ускоренно-мигрирующий стебель, когда одна из ножек сразу переносится на предплечье или другое место для переноса стебля к дефекту;

«острый стебель», когда одна из ножек сразу распластывается и подшивается к раневой поверхности в области дефекта.

Длина филатовского стебля может быть от нескольких сантиметров до 35—40 см. Различают макростебли, средние стебли и микростебли (0,5—1 см). Последние используют для фиксации эктопротезов.

При обычном формировании стебля соотношение длины и ширины кожно-жировой ленты не должно превышать 3:1, при ускоренно- мигрирующих методах — 2:1, 1,5:1. По форме круглые филатовские стебли бывают двухлопастные, т. е. на двух ножках, прерывистые, трехлопастные — Т-образные, четырехлопастные (фигурные) .

Филатовский стебель на двух питающих ножках.

Фигурный трёхлопастный филатовский стебель.

Из всех существующих методов формирования стебля наиболее часто применяют классический метод, предложенный В.П.Филатовым. Формирование стебля начинают с выкраивания кожной ленты необходимой длины и ширины (рис. 22). Ее ширина может быть от 2 до 10 см, длина- от. 5 до 40 см. Отметив на коже необходимые размеры (обязательно до обезболивания), производят два параллельных разреза, рассекая только кожу. По сокращению кожи рассекают подкожную жировую клетчатку. Если для пластики необходимо много жира, то подкожную жировую клетчатку берут во всю ее толщу до фасции. В этом случае отслойка жирового слоя от фасции может быть произведена тупым инструментом.

У тучных больных приходится расслаивать клетчатку и брать только необходимую толщину.

При расслоении нужно следить, чтобы толщина жировой клетчатки на всем протяжении была одинаковой. С целью предупреждения нарушения кровоснабжения стебля не следует производить отслойку жировой клетчатки за пределы концов ленты. Включить в состав стебля фасцию, как показывает опыт большинства клиник, нет необходимости. После образования кожно-жировой ленты на двух питающих ножках мобилизуют края раны на донорском участке и производят тщательный гемостаз. На донорский участок (у основания ножек и в центре) накладывают три направляющих шва шелком, после чего кожно-жировую ленту свертывают в стебель и наглухо зашивают. Если ширина выкроенной ленты превышает ширину складки кожи, которая свободно собирается между двумя пальцами, то при сшивании краев раны на донорском участке возникает значительное натяжение. В этих случаях наносят послабляющие разрезы или закрывают дефект свободной пересадкой расщепленного кожного трансплантата. Наиболее трудным моментом операции образования стебля является наложение швов под ножками стебля, особенно при значительном натяжении тканей. Операция образования стебля заканчивается наложением повязки.

Во избежание мацерации стебля от соприкосновения с донорским участком под него подводят марлевые салфетки в три- четыре слоя. По обе стороны от стебля располагают ватно-марлевые валики, которые предохраняют его от сдавления. Стебель покрывают легкой повязкой из двух-трех слоев марли и укрепляют ее клеолом или пластырем. Как правило, стебель не бинтуют из-за опасности его сдавления.

Источник

2. Восстановительные операции в челюстно-лицевой области с помощью Филатовского стебля

Русский врач В.П. Филатов разработал пластику дефектов мягких тканей челюстно-лицевой области с использованием круглого стебельчатого кожного лоскута, который по настоящее время успешно применяется отечественными и зарубежными хирургами.

Показания к применению этого многоэтапного способа являются обширные дефекты средней и нижней зон лица (носа, щек, губ, подглазничной области), наружного уха, подбородка, неба.

Донорские участки для формирования стебля: шея, дельто-пекторальная область, плечо, боковая поверхность шеи и живота и др.

Показания – обширные дефекты средней и нижней зон лица

формирование анатомических структур

Метод получил свое название по имени академика В. П. Филатова, предложившего оригинальный способ формирования, тренировки, переноса и распластывания стебельчатого лоскута. По идее Филатова для пластики использовался не сам стебель, а лоскут, выкроенный на конце его. В дальнейшем А. А. Лимберг и др. использовали преимущественно сам стебельчатый лоскут. Этот лоскут может быть взят с тех участков тела, где кожа имеет выраженный слой подкожной клетчатки и подвижна. Преимущества филатовского стебля, имеющего вид кожной трубки в виде чемоданной ручки, в том, что он хорошо противостоит внешним влияниям, защищен от инфицирования, может переноситься с одного места на другое, и, будучи развернут перед употреблением, дает достаточное количество пластического материала для восстановления разнообразных дефектов в области век, носа, губ и других областей лица. Стебель может быть образован в различных участках тела. Для образования стебля двумя параллельными разрезами выкраивают кожную ленту необходимой длины и ширины. Разрез ведут сначала только через кожу, а затем, после сокращения ее, — по краю кожи через подкожную клетчатку и поверхностную фасцию. При таком способе, когда лента свертывается в трубку, подкожный жир не выступает за края кожи и не мешает адаптации краев, не создает их напряжения. Длина и ширина кожной ленты могут быть различными в зависимости от задач пластики, но, как правило, между ними должно быть отношение 3:1, иначе стебель может погибнуть из-за недостаточного питания. Кожную ленту с подкожной клетчаткой сшивают в трубку, а дефект на месте взятия ленты ушивают узловыми шелковыми швами. На местах перехода стебля в материнскую почву остаются два симметричных треугольника, на ушивание которых обращается особое внимание. Дефекты кожи здесь могут быть закрыты смешением двух встречных треугольников по Лимберг у, свободной пересадкой кожи по Тиршу и другими способами. Слабым местом филатовского стебля является стык швов, стягивающих края дефекта, и швов, которыми лента ушита в стебель.

После заживления всех ран производят “воспитание” стебля путем тренировки. Она состоит в накладывании резинового жгутика на ту ножку стебля, которая при переносе его будет пересечена. К 8-му дню на всем протяжении стебля имеется анастомотическая артериальная сеть, развивающаяся из сосудов ножек стебля.

Накладывая в течение дня жгутик через 4-6 ч на 3-5 мин (каждый день прибавляя по 5 мин), можно в течение 3 нед добиться хорошего кровоснабжения стебля через одну ножку. После наложения жгутика на ножку, подлежащую пересечению, стебель остается теплым, не отечным, имеет нормальный цвет. Перенос стебля (миграция) начинают с отсечения ножки и перемещения ее на руку, а затем еще через 2 нед — с руки на дефект лица. Выбор места на руке зависит от расстояния, на которое придется переносить стебель на дефект — от последнего этапа миграции стебля. Перенесенный на дефект стебель должен быть укреплен, для чего руку в наиболее удобном положении фиксируют к голове гипсовой повязкой.

„Острый» стебель предложен В. П. Филатовым в 1923 г. для переноса пластического материала непосредственно при закрытии раны. Образование „острого» стебля и его миграция происходят одновременно. Питание этого стебля обеспечивается через одну ножку, так как вторая переносится на раневой дефект. В отличие от обычного соотношения длины и ширины кожной ленты при формировании „острого» стебля отношение длины и ширины равно 1: 1,5 или 1:2, а не 1:3. Через 16-18 дней отсекают питающую ножку и производят окончательное формирование поврежденного участка лица. Приживление „острого» стебля к раневой поверхности протекает по типу кожного лоскута на длинной ножке.

Источник

Тимофеев 1-3 том / том 3 / 31. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ / 31.4. ПЛАСТИКА КРУГЛЫМ КОЖНЫМ СТЕБЛЕМ ПО ФИЛАТОВУ

31.4. ПЛАСТИКА КРУГЛЫМ КОЖНЫМ СТЕБЛЕМ ПО ФИЛАТОВУ

Первой попыткой пластики круглым кожным стеблем была пластика, предложенная в XVI веке по способу Гаспара Тальякоцци (профессор университета в Болонье), при которой этот лоскут в течение созревания частично сам сворачивался. Немецкий хирург J.F. Dieffenbach в прошлом веке предложил сшивать края такой кожной ленты в круглый стебель. Независимо друг от друга, примерно в одни и те же годы русский врач В.П. Филатов (1916) и английский врач H.D. Gillies (1920) разработали пластику дефектов мягких тканей челюстно-лицевой области круглостебельчатым кожным лоскутом.

Показанием к применению этого многоэтапного способа являются обширные дефекты средней и нижней зоны лица (носа, щек, верхней и нижней губы, подглазничной области), наружного уха, подбородка, пластика неба.

К

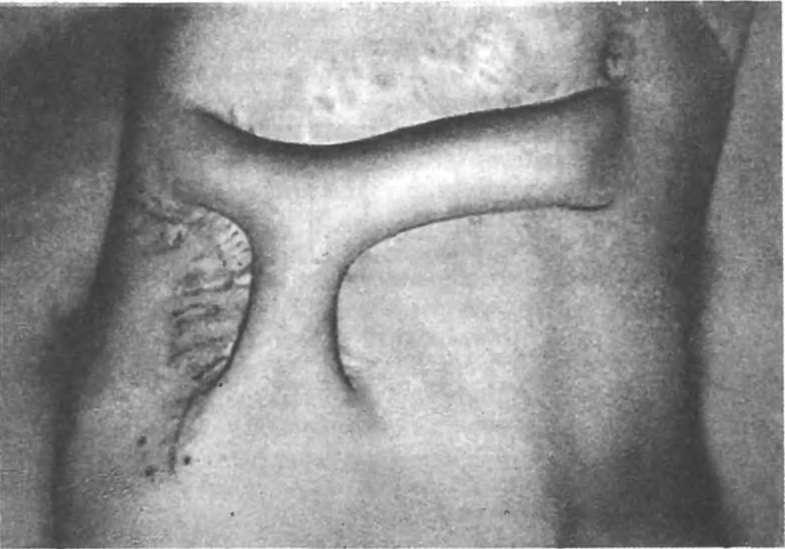

Рис. 31.4.1. Внешний вид круглосте-бельчатого кожного лоскута, сфор-мированного на боковой поверхнос-ти живота.

При выборе места для образования стебля обязательно необходимо учитывать количество требуемого материала, его толщину, цвет, наличие волос, а также степень обезображивания донорского места в результате взятия кожного лоскута и возможные функциональные нарушения, наступающие после его формирования (ограничение движений в области локтевого или плечевого суставов).

Формирование стебля. Двумя параллельными разрезами выкраивается кожная лента необходимой длины и ширины. Лоскут является наиболее жизнеспособным при условии, если длина его превышает ширину не более чем в 2-3 раза. Соотношение ширины к длине стебля составляет 1:2 или 1:3. Образование более длинных круглостебельчатых лоскутов может вызвать гибель стебля из-за ухудшения кровоснабжения в его центре, т.е. в наиболее удаленных от материнской почвы участках.

Вначале делается только разрез кожи, а после ее сокращения проводится разрез под-

кожной жировой клетчатки по краям сократившейся кожной ленты(в этом случае жировая клетчатка, при свертывании ленты в трубку, не выступает за пределы кожи и не вызывает ее натяжения при сшивании кожи). После гемостаза острым и тупым путем отсепарируют ткани от фасции. Кожную ленту поднимают на марлевом бинте, останавливают кровотечение путем перевязки cосудов. Сшивают кожную ленту в трубку при помощи узловых шелковых швов. Образовавшийся дефект кожи на материнской почве послойно зашивают кетгутом и шелком (рис. 31.4.1). У ножек лоскута остаются треугольные дефекты кожи, которые закрываются при помощи двух симметричных треугольных лоскутов (по А.А. Лимбергу). На стебле нельзя допускать даже малейшего натяжения кожи, т.к. из-за послеоперационного отека нарушается кровоснабжение стебля.

Операцию завершают наложением асептических салфеток на швы стебля и его ложе, а также клеоловой ватно-марлевой повязки(рис. 31.4.2).При гладком заживлении раны ш

Рис. 31.4.2. Внешний вид кожного стебля перед наложением ватно-марлевой повязки.

В первые 5-6 дней после формирования стебля, его жизнеспособность обеспечивается за счет сосудов, включенных в ножки стебля. В дальнейшем устанавливается коллатеральное кровоснабжение между сосудами ножек стебля. К 8-му дню образуется развитая артериальная сеть, которая пронизывает все тело ножки стебля, а к 18-му дню стебель имеет хорошо развитую артериальную сеть, развившуюся из сосудов ножек (Е.В. Груздкова, 1941)

Кожный лоскут после операции теряет все виды чувствительности. Восстановление ее идет от периферии стебля к центру, т.е. со стороны материнской почвы. Чувствительность начинает восстанавливаться через 4-6 недель. Вначале восстанавливается болевая, а затем тактильная и температурная чувствительность. Потовые железы начинают функционировать через 1-1,5 года.

Миграцию стебля лучше всего проводить через 30-45 дней после его формирования. Прежде чем начать миграцию стебля необходимо провести пробу на определение состояния кровоснабжения через остающуюся ножку. Проба состоит в перетягивании основания ножки, предназначенной для отсечения, тонким резиновым жгутом. Если стебель после пережатия ножки в течение часа не изменяется в цвете и не холодеет, то он считается подготовленным к миграции.

Подготовку (тренировку) стебля к миграции начинают через 2 недели после образования стебля и ее можно проводить двумя путями: консервативным и хирургическим.

При консервативном виде тренировки на переносимую ножку накладывают резиновый жгут (катетер) или зажимают ножку инструментом (различными эластичными зажимами). Сдавление конца стебля проводят ежедневно по 2-3 раза в день, начиная с 5 минут и прибавляя по 5 минут каждый последующий день, доводя тренировку до 1 часа.

Хирургический способ тренировки заключается в том, что в начале операции делается разрез кожи вокруг основания одной половины пересаживаемой ножки с последующим наложением швов на ножку, а через 2-3 дня аналогичные действия выполняют на другой половине этой же ножки. Отрицательная сторона последнего способа заключается в том, что в этом случае имеется значительно больший риск появления некроза в зоне пересаживаемой ножки.

Отсечение ножки стебля от материнской почвы проводят следующим образом: как можно ближе к основанию мигрируемой ножки делается разрез кожи, чтобы максимально сохранить длину стебельчатого лоскута, а затем жировая клетчатка иссекается в виде цилиндра или конуса. Пересадка ножки может осуществляться на кисть или в область дефекта, что зависит от места формирования стебля (кожа живота, внутренняя поверхность плеча и т.д.). Во время миграции стебля рука, к которой он пришит, должна быть обездвижена, для предупреждения возможности отрыва стебля от места, куда он только что прикреплен (рис. 31.4.3 -31.4.5).

Рис. 31.4.3. Внешний вид круглостебельчатого кожного лоскута, расположенного на боковой поверхности живота (а), шее (б), руке (в).

Источник