Питание клетки 2

Питание клетки

! Как клетка использует захваченные из внешней среды питательные вещества. Молекулярные механизмы фагоцитоза. Полимеры и мономеры. ! Подробнее о полимерах, остатках мономеров и самих мономерах. Краткое введение в химию. Строение мембраны. Липиды. ! Подробнее о липидах. !Мембранное (пристеночное) пищеварение.

Любая живая клетка питается, т.е. захватывает из внешней среды съедобные для себя вещества (в виде отдельных молекул или больших групп молекул — пищевых частиц, иногда даже целых клеток меньшего размера), и так или иначе использует эти вещества.

! Как клетка использует захваченные из внешней среды питательные вещества

Есть всего два принципиально различных варианта.

Молекулы питательных веществ можно использовать для построения других молекул, выполняющих в жизни клетки какиенибудь более или менее важные функции, например, различных молекул, входящих в состав клеточной мембраны. Этот вариант использования клеткой питательных веществ называется ассимиляцией.

Другой вариант — по сути дела сжечь их. Если поджечь, например, кусочек сахара или древесины, то он будет гореть, выделяя энергию в виде света и тепла. Клетка умеет производить похожий процесс (он называется дыханием) с отдельными молекулами пищи. Энергия, которая при этом выделяется, используется клеткой, например, для передвижения или для захвата новых пищевых частиц. Подробнее о дыхании мы поговорим в главе «Диссимиляция. Дыхание клетки». Такой вариант использования веществ называется диссимиляцией.

Фагоцитоз («фагос» — «пожиратель», «цитос» — «клетка») — питание клетки сравнительно большими пищевыми частицами (в том числе другими клетками). Общая картина фагоцитоза показана на рис. 12. Проплывающая мимо клетки пищевая частица касается мембраны и прилипает к ней (1,2). Мембрана под ней прогибается, охватывая частицу со всех сторон (3). В результате образуется мембранный пузырек с частицей внутри — пищеварительная вакуоль (4). Она отрывается от мембраны и уплывает вглубь цитоплазмы. Там она сливается с другим пузырьком (первичной лизосомой — от слов «лизис» — «растворение, расщепление» и «сома» — «тело»), отделившимся от комплекса Гольджи (5). Пузырек — результат этого слияния — называют вторичной лизосомой. После этого пищевая частица начинает растворяться. Минут через 20 внутри вторичной лизосомы виднеются только несколько маленьких бесформенных кусочков, почему-то «не захотевших» растворяться (6). Затем вторичная лизосома подплывает к мембране клетки и сливается с ней, выбрасывая из клетки наружу эти «кусочки» (7б). Другой вариант, гораздо более приемлемый для многоклеточных животных – вторичная лизосома выбрасывает непереваренные остатки в специальную вакуоль накопления на «вечное хранение» (7а).

? Как Вы полагаете, чем опасен для организма многоклеточного животного выброс непереваренных остатков в пространство между клетками?

Молекулярные механизмы фагоцитоза

Захват пищевой частицы (рис. 12: этапы 1-3)

Рисунок 13а Рисунок 13б

Все эти удивительные превращения происходят благодаря деятельности специальных молекул. На рис. 13а показаны молекулы мембраны клетки (они называются рецепторами), обеспечивающие прилипание пищевой частицы к мембране и образование пищеварительной вакуоли. Рецепторы — это молекулы мембраны клетки, которые могут узнавать другие молекулы (лиганды), и прочно к ним прилипать. Коснувшаяся мембраны частица прилипает в том случае, если на ее поверхности имеются лиганды к каким-нибудь рецепторам, имеющимся на поверхности клетки (на мембране обычно имеется около 100 различных разновидностей рецепторов, и каждый из них «узнает» определенный лиганд).

Растворение частиц пищи во вторичной лизосоме (рис. 12: этапы 5-7)

Пусть в данном конкретном случае клетка захватила с помощью фагоцитоза другую клетку, только маленькую. Первичная лизосома принесла из комплекса Гольджи специальные молекулы (пищеварительные ферменты), умеющие «разрезать» большие молекулы (например, полимеры — см. ниже) на части. Из-за этого органоиды захваченной клетки «разваливаются» на отдельные мелкие молекулы (см. рис.13б). В мембране вторичной лизосомы имеются также белки-переносчики, которые умеют переносить эти мелкие молекулы через мембрану в цитоплазму клетки.

? Как Вы полагаете, откуда взялись в мембране лизосомы белки — переносчики?

Полимеры и мономеры

Рисунок 14

Молекулы состоят из еще более мелких частиц — атомов. Полимеры («поли»- «много», «мерос» — «часть») — это молекулы, состоящие из одинаковых или очень похожих друг на друга групп атомов (остатков мономеров: «моно» — «один»), соединенных между собой (см. рис. 13б и 14). Пищеварительные ферменты во вторичной лизосоме «разрезают» полимеры пойманной пищи на отдельные мономеры. Полимеры и их мономеры обычно имеют разные названия. Чтобы было легче запомнить эти названия, мы объединили в табл.1 сведения обо всех типах полимеров клетки.

! Подробнее о полимерах, остатках мономеров и самих мономерах. Краткое введение в химию.

Рисунок 15

Атомы в химии принято обозначать латинскими буквами (например, атом водорода обозначается латинской буквой H, атом кислорода — буквой O). Молекулы в химии изображают формулами. В некоторых формулах (они называются графическими формулами) связи атомов друг с другом (химические связи) рисуют в виде палочек (см., например, рис. 14 и 15). В аналитических формулах около значка каждого атома в виде индекса указывают количество таких атомов в этой молекуле. На рис. 15 показаны аналитические и графические формулы двух молекул — воды и перекиси водорода.

Обычно на одном конце любого клеточного полимера к нему присоединен атом водорода, а на другом конце — группа из двух соединенных друг с другом атомов — водорода и кислорода. На рис. 14 показано, как пищеварительный фермент «разрезает» полимер. Подобные химические реакции (в ходе которых к каким-либо молекулам присоединяются разделенные на части молекулы воды) называют реакциями гидролиза. Пищеварительные ферменты, производящие реакции гидролиза, называют гидролазами.

Таблица 1. Полимеры и мономеры, входящие в состав живых клеток.

Полимеры

Аминокислоты (обычно их в клетке около 20 разных типов).

рибонуклеиновая кислота (РНК)

нуклеотиды РНК (4 типа: А аденин, У урацил, Г гуанин, Ц цитозин)

дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)

нуклеотиды ДНК (4 типа: А, Т тимин, Г, Ц)

Строение мембраны. Липиды.

Рисунок 15

Твердые предметы могут быть гидрофильными — смачивающимися водой («филео» — «люблю») или гидрофобными — не смачивающимися водой («фобос» — «страх»). Определяется это так: на пластинку, изготовленную из интересующего нас вещества, капаем небольшую капельку воды. На гидрофобной поверхности капелька собирается в шарик, на гидрофильной — растекается (рис. 15). Тонкая трубочка (капилляр) из гидрофильного вещества втягивает в себя воду. Капилляр из гидрофобного вещества вода как бы старается покинуть. Причина этих явлений в том, что молекулы воды притягиваются, во-первых, друг к другу (это притяжение мешает капельке воды мгновенно разлететься на молекулы), а во-вторых, к молекулам твердого тела. Если первая сила больше второй, то капелька воды собирается в шарик, «отлипая» от твердой поверхности (т.е. данная поверхность гидрофобная). Если первая сила меньше второй, то капелька воды начинает растекаться по твердой поверхности (т.е. данная поверхность — гидрофильная).

Мембрана клетки состоит из многих разных молекул. Большинство из них — молекулы липидов (рис. 16). Молекула липида состоит из гидрофильной «головки» и двух гидрофобных «хвостов». В воде «головки» разных липидных молекул слегка отталкиваются друг от друга, а «хвосты» слипаются друг с другом (вообще гидрофобные предметы в воде склонны слипаться друг с другом, при этом площадь соприкосновения с водой каждого из них уменьшается).

! Подробнее о липидах.

Рисунок 17 Рисунок 18

На рис. 17 а) изображены молекулы глицерина, спирта инозитола, фосфорной кислоты и двух разных жирных кислот. Если соединить их друг с другом так, как показано на рис. 17б, получится липидная молекула, реально встречающаяся в мембранах некоторых клеток (подобные реакции называют реакциями дегидратации, то есть реакциями отделения воды). На рис. 18 показано еще несколько типов липидных молекул, встречающихся в мембране.

? Как Вы думаете, почему гидрофобные предметы в воде слипаются друг с другом?

? Подумайте, в каком положении будут находиться на поверхности воды одиночные липидные молекулы? А как будет выглядеть на поверхности воды пленка из молекул липидов толщиной в две молекулы?

В мембране, кроме липидов, имеется большое количество молекул белков (рис. 19). Одни из них погружены в двойной слой липидов (как вы думаете, какие участки их поверхности гидрофильны, а какие — гидрофобны?), другие прикреплены к головкам липидов и целиком находятся либо снаружи, либо внутри клетки. Наружная поверхность клеточной мембраны отличается от внутренней: здесь к головкам липидов и к белкам прикреплены короткие цепочки из остатков моносахаридов — олигосахариды. Все вместе они образуют на поверхности клетки «сахарную шубу» — гликокаликс.

!Мембранное (пристеночное) пищеварение.

Некоторые белки могут довольно прочно прикрепляться к поверхности клетки, соприкасаясь при этом только с олигосахаридами гликокаликса. Например, такой способностью обладают многие пищеварительные ферменты. Если первичная лизосома сольется с наружной мембраной клетки, то многие из находившихся в ней пищеварительных ферментов, оказавшись «на улице», сразу же прилипнут к поверхности гликокаликса. При этом они смогут «ловить» проплывающие мимо соответствующие полимеры и расщеплять их. Белки-переносчики из лизосомы окажутся в наружной мембране, и начнут переносить внутрь клетки соответствующие мономеры. Получается, что пища будет перевариваться прямо на поверхности клетки. Особенно активно пристеночное пищеварение происходит в кишечнике у разных животных.

Источник

В каких органоидах происходит образование питательных веществ?

Отказ от ответсвенности

Обращаем ваше внимание, что вся информация, размещённая на сайте Prowellness предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является персональной программой, прямой рекомендацией к действию или врачебными советами. Не используйте данные материалы для диагностики, лечения или проведения любых медицинских манипуляций. Перед применением любой методики или употреблением любого продукта проконсультируйтесь с врачом. Данный сайт не является специализированным медицинским порталом и не заменяет профессиональной консультации специалиста. Владелец Сайта не несет никакой ответственности ни перед какой стороной, понесший косвенный или прямой ущерб в результате неправильного использования материалов, размещенных на данном ресурсе.

Клетка – это сложнейшая функциональная единица. Она присуща практически всем живым организмам, кроме вирусов. Наука цитология изучает клеточное питание, рост, развитие, дыхание, размножение.

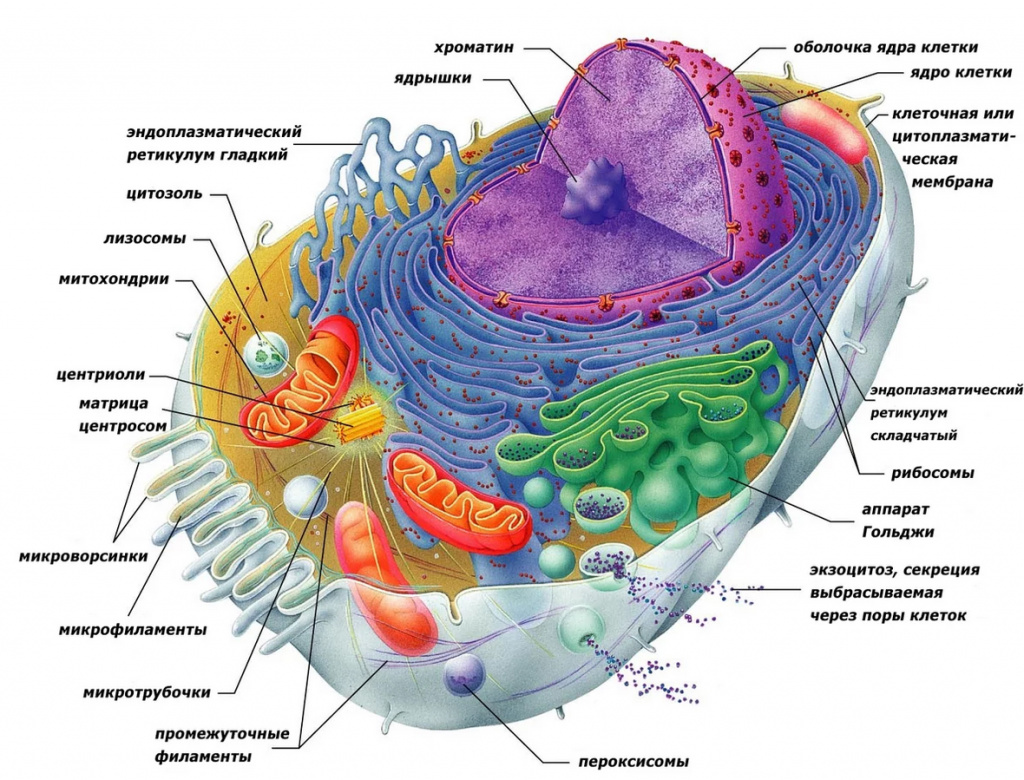

Строение клетки

Основными компонентами клетки являются следующие:

- Клеточная стенка. Защищает клетку от вредного воздействия извне, придает ей определенную форму, предохраняет ее от разрушения. Регулирует процесс поступления различных веществ в клетку.

- Жгутики. Состоят преимущественно из белков, служат для передвижения.

- Мембрана. Присутствует не во всех клетках, выполняет метаболические функции, регулирует водный баланс.

- Нуклеоид. Место, где расположена молекула ДНК.

- Плазмиды. Несут в себе информацию о нескольких генах, помогают обретать клетке полезные для нее свойства.

- Рибосомы. Транспортируют белок.

- Споры и эндоспоры. Помогают клетке выживать в неблагоприятных условиях.

- Аппарат Гольджи. Сохраняет вещества для дальнейшей их переработки.

- Лизосомы. Принимают участие во внутриклеточном пищеварении.

- Ядро. Содержит молекулу ДНК, в которой прописана генетическая информация живого организма.

- Вакуоль. Осуществляет хранение питательных веществ.

- Цитоплазма. Поддерживает форму и структуру клетки.

- Митохондрии. Синтезируют универсальную энергию АТФ.

- Пластиды. Это компоненты высших растений, которые синтезируют белки.

Функции клетки

- Хранит и передает наследственную информацию.

- Синтезирует полезные органические вещества.

- Хранит органические вещества.

- Передает органические вещества в разные части организма.

- Участвует в окислении веществ.

- Синтезирует белки.

- Поддерживает запас питательных веществ в организме.

- Выводит вредные вещества.

- Расщепляет биополимеры.

- Участвует в делении.

- Поддерживает организм в неблагоприятный период за счет включения.

- Осуществляет запасающие функции.

- Помогает осуществлять биологические процессы – питание, рост, размножение, дыхание.

Какие бывают клетки?

Живые организмы имеют разные виды клеток, каждому из которых присущ свой набор функций:

- Стволовые участвуют в многоразовом делении.

- Костные поддерживают соединительные ткани.

- Кровяные транспортируют кислород по всему телу, борются с инфекциями.

- Мышечные обеспечивают телесное движение.

- Жировые являются главным компонентом тканей.

- Кожные защищают организм.

- Нервные передают сигналы.

- Эндотелиальные составляют кровеносные сосуды.

- Половые поддерживают репродуктивную систему.

- Раковые представляют собой аномально развитые клетки.

Что подразумевается под клеточным питанием?

Клетки получают энергию и преобразуют ее из одного вида в другой. Это их основная задача. Для этого требуется постоянный приток энергии извне.

Питание клетка получает из межклеточной среды в уже готовом виде. Также она может самостоятельно синтезировать определенные вещества.

Когда питательные вещества поступают в клетку, они расщепляются под действием определенных компонентов. Этот процесс называется обменом веществ. Изначально питательные вещества распадаются на глюкозу, кислоты, жирные кислоты, аминокислоты и т. д. Далее идет более усиленное расщепление. Таким образом осуществляется клеточное питание.

Внимание! Органоиды клетки поддерживают естественные биологические процессы (рост, питание, дыхание, размножение), черпая энергию из окружающей среды.

Отказ от ответсвенности

Обращаем ваше внимание, что вся информация, размещённая на сайте Prowellness предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является персональной программой, прямой рекомендацией к действию или врачебными советами. Не используйте данные материалы для диагностики, лечения или проведения любых медицинских манипуляций. Перед применением любой методики или употреблением любого продукта проконсультируйтесь с врачом. Данный сайт не является специализированным медицинским порталом и не заменяет профессиональной консультации специалиста. Владелец Сайта не несет никакой ответственности ни перед какой стороной, понесший косвенный или прямой ущерб в результате неправильного использования материалов, размещенных на данном ресурсе.

Источник