Шишкин Иван Иванович (1832 — 1898)

Шишкин Иван Иванович (реализм)

Шишкин Иван Иванович — основоположник русского эпического пейзажа, дающего широкое, обобщенное представление о величавой и вольной русской природе. В картинах Шишкина подкупает строгая прравдивость изображения, спокойная широта и величавость образов, их естественная, ненавязчивая простота. Поэзия шишкинских пейзажей схожа с плавной мелодией народной песни, с течением широкой, полноводной реки.

Шишкин родился в 1832 году в г. Елабуге, среди нетронутых и величественных лесов Прикамья, которые сыграли огромную роль в формировании Шишкина-пейзажиста. С юности им владела страсть к живописи, и в 1852 году он покидает родные места и едет в Москву, в Училище живописи и ваяния. Все свои художественные помыслы он направлял на изображение природы, для этого он постоянно ездил в парк Сокольники на этюды, штудировал натуру. Биограф Шишкина писал, что до него никто так красиво не писал природу:» . просто поле, лес, реку, — и они у него выходят так же красивы, как и швейцарские виды.» В 1860 году Шишкин блестяще, с Большой Золотой медалью заканчивает Академию художеств.

На протяжении всего периода своего творчества художник следовал одному своему правилу, и не изменял ему всю жизнь: «Одно только подражание природе может удовлетворить ландшафтного живописца, и главнейшее дело пейзажиста есть прилежное изучение натуры. Природу должно искать во всей ее простоте. «

Таким образом, он всю жизнь следовал задаче как можно более правдиво и точно воспроизводить существующее и не приукрашивать его, не навязывать свое индивидуальное восприятие.

Творчество Шишкина можно назвать счастливым, он никогда не знал мучительных сомнений и противоречий. Вся его творческая жизнь была посвящена совершенствованию того метода, которому он следовал в своей живописи.

Картины природы у Шишкина были настолько правдивы и точны, что его часто называли «фотографом русской природы», — одни с восторгом, другие, новаторы, с легким презрением, но на самом деле до сих пор они вызывают у зрителей волнение, восхищение. Никто не проходит мимо его полотен равнодушным.

Туман в лесу (1872)

Дождь в дубовом лесу (1891)

Картина написана в холодной серебристо-зеленой гамме. Природа насыщена сырым воздухом. Почерневшие стволы дубов буквально окутаны влагой, по дорогам струятся потоки воды, капли дождя пузырятся в лужах. Но облачное небо уже начинает светлеть. Пронизывая сетку мелкого дождя, висящую над дубовой рощей, с неба льется серебристый свет, он отражается серо-стальными бликами на мокрых листьях, серебрится поверхность черного намокшего зонта, мокрые камни, отражая свет, приобретают пепельный оттенок. Художник заставляет зрителя любоваться тонким сочетанием темных силуэтов стволов, молочно-серой пелены дождя и серебристых приглушенно-серых оттенков зелени.

Дубы. Вечер (1887)

Художник прекрасно уловил в этюде солнечное освещение, просветы яркого синего неба в контрасте с зеленью дубовой кроны, прозрачные и трепетные тени на стволах старых дубов.

Лесные дали (1884)

Перед нами широкая панорама, захватывающая ширь пространства, поблескивающая вдали гладь воды, протянувшиеся на многие километры глухие прикамские леса. Если первый план выписан подробно, то самый дальний пейзаж теряет четкость, размыт. По мере удаления в глубь изображения, изменяется цвет: сочно-зеленые, коричневато-песочные первого плана переходят в зеленовато-бурые, которые потом постепенно блекнут, становятся все более легкими, холодными, голубоватыми, и в конце цонцов сливаются с голубой дымкой, окутывающей холмы. Весь пейзаж залит рассеянным светом восходящего солнца. Небо в картине бледно-голубое, прзрачное, легкое, с еле заметными облачками, светлеющее к горизонту и чуть тронутое золотистым налетом. Никогда еще Шишкин не писал такого неба и такого, наполненного воздухом, пейзажа.

На переднем плане на светлом фоне неба четко рисуется силуэт тонкой, слегка наклонившейся, полузасохшей сосны, одиноко высящейся на склоне холма. Она как бы приближает пейзаж к зрителю, делает его более предметным, конкретным.

На севере диком. (1890)

Картина написана по мотивам одноименного стихотворения М.Ю Лермонтова.

В картине звучит тема одиночества. На неприступной голой скале, посреди кромешной тьмы, снега и льда, стоит одинокая сосна. Луна освещает мрачное ущелье и бескончную даль, покрытую снегами. Кажется, в этом царстве холода нет ничего живого, все вокруг замерло. оцепенело. Но на самом краю скалы, отчаянно зацепившись за жизнь, гордо стоит одинокая сосна. Тяжелые хлопья сверкающего снега сковали ее ветви, тянут вниз, к земле. Но сосна с достоинством несет свое одиночество, власть лютого холода неспособна сломить ее.

О чем она думает, мечтает, стоя на самом краешке скалы? Возможно, о ком-то, кто далеко отсюда тоже стойко и гордо несет свое одиночество, невзирая на оковы, препятствующие их встрече?

Картина наполнена тишиной и безмолвием, ощущается холод, разлитый в природе. В отличие от других пейзажей, этот скорее лирический, полный тонкого душевного чувства.

На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет.

Полдень В окрестностях Москвы (1889)

Полдень летнего дня. Только что прошел дождь. На проселочной дороге поблескивают лужи. Влага теплого дождя чувствуется и на золоте хлебного поля, и на изумрудной зелени травы с яркими полевыми цветами. Чистоту омытой дождем земли еще более убедительной делает просветлевшее после дождя небо. Синева его глубока и чиста. Последние перламутово-серебристые облака убегают к горизонту, уступая место полуденному солнцу.

Особенно ценно то, что художник сумел проникновенно предать обновленную после дождя природу, дыхание освеженной земли и травы, трепет бегущих облаков.

Жизненная правдивость и поэтическая одухотворенность делают картину «Полдень» произведением большой художественной ценности.

Рожь (1878)

В этом полотне больше, чем в какой-либо другой картине Шишкина , обнаружилась народность его восприятия природы. В нем художник создал образ большой эпической силы и подлинно монументального звучания.

Широкая, простирающаяся до самого горизонта равнина (художник специально располагает пейзаж вдоль вытянутого холста). И всюду, куда ни кинешь взор, колосятся созревшие хлеба. Набегающие порывы ветра волнами колышут рожь — от этого еще острее ощущение, какая она высокая, тучная и густая. Волнующееся поле спелой ржи словно налито золотом, отливающим тускловатым блеском. Дорога, поворачивая, врезается в гущу хлебов, и они тотчас скрывают ее. Но движение продолжают высокие сосны, выстроившиеся в ряд вдоль дороги. Кажется, будто исполины тяжелой размеренной поступью шагают по степи. Могучая, полная богатырских сил природа, богатый, привольный край.

Знойный летний день предвещает грозу. От долго стоящей жары небо обесцветилось, утратило звонкую синеву. Из-за горизонта уже ползут первые грозовые тучи. С большой любовью и мастерством написан передний план картины: и покрытая легкой пылью дорога, с проносящимися над ней ласточками, и тучные спелые колосья, и белые головки ромашек, и голубеющие в золоте ржи васильки.

Картина «Рожь» — это обобщенный образ родины. В ней победно звучит торжественный гимн обилию, плодородию, величественной красоте русской земли. Огромная вера в мощь и богатство природы, которым она вознаграждает труд человека, — вот основная мысль, которая руководила художником при создании этого произведения.

Корабельная роща (1872)

Картина написана в год смерти художника, он как бы вновь воскресил близкие его сердцу мотивы, связанные с лесом, с соснами. Пейзаж был экспонирован на 26-й Передвижной выставке и встретила теплый прием у прогрессивной общественности.

Художник изобразил сосновый мачтовый лес, освещенный солнцем. Стволы сосен, их хвоя, берег лесного с каменистым дном ручья купаются в чуть розоватых лучах, состояние покоя подчеркивает прозрачный, скользящий по чистым камням ручей.

Лиризм вечернего освещения сочетается в картине с эпическим характерам соснового леса-великана. Громадные, в несколько обхватов стволы деревьев, их спокойный ритм придают всему полотну особую монументальность.

«Корабельная роща» — лебединая песня художника. В ней он воспел родину с ее могучими стройными лесами, прозрачными водами, смолистым воздухом, голубым небом, с ласковым солнцем. В ней он передал то чувство любви и гордости за красоту земли-матери, которое не покидало его на протяжении всей творческой жизни.

Сосновый бор (1872)

Это излюбленная тема Шишкина — тема вековых хвойных лесов, лесной глухомани, природы величавой и торжественной в своем невозмутивом покое. Художнику хорошо удалось передать характер соснового бора, величаво-спокойного, объятого тишиной. Солнце мягко освещает пригорок у ручья, верхушки вековых деревьев, оставляя погруженной в тень лесную глушь. Выхватывая из лесного сумрака стволы отдельных сосен, золотистый свет солнца выявляет их стройность и высоту, широкий размах их ветвей. Сосны не только верно изображены, не только похожи, но красивы и выразительны.

Нотки тонкого народного юмора внося потешные фигуры мишек, заглядевшихся на дупло с дикими пчелами. Пейзаж светел, чист, безмятежно радостен по настроению.

Среди долины ровныя (1883)

В полотне изображен равнинный пейзаж средней полосы России, спокойную красоту которого венчает могучий дуб. Бескрайны просторы долины. Вдали чуть поблескивает лента реки, еле видна белая церковка, а дальше к горизонту все потонуло в туманной синеве. Нет границ этой величавой долины.

Проселочная дорога вьется среди полей и теряется вдали. По обочинам ее цветы — сверкают на солнце ромашки, цветет неприхотливый боярышник, низко наклонились тонкие стебельки метелочек. Хрупкие и нежные, они подчеркивают силу и величие могучего дуба, гордо возвышающегося над равниной. Глубокая предгрозовая тишина царит в природе. Мрачные тени от туч побежали по равнине темными волнами. Приближается страшная гроза. Неподвижна кудрявая зелень дуба-великана. Он, как гордый богатырь, ожидает поединка со стихией. Мощный ствол его никогда не согнется под ударами ветра.

Утро в сосновом лесу (1889)

Это одна из наиболее известных картин, которую мы знаем с детства. Художник чудесно передал тишину леса, туман, в котором тонут стволы деревьев, предутренний сумрак, отступающий перед лучами солнца в низины, в лесную глушь. На поваленных стволах деревьев резвятся медвежата. Их нарисовал по просьбе Шишкина художник Савицкий.

Эта картина не считается очень удачной среди других пейзажей Шишкина благодаря излишней красивости, отклонению от жизненной правды, что непривычно для произведений художника. И тем не менее, она привлекает, повышает настроение праздничностью красок, необычностью сюжета.

Зима (1890)

Зимний лес на этой картине скован морозом, он как будто оцепенел. На первом плане несколько столетних сосен-исполинов. Их мощные стволы темнеют на фоне ярко-белого снега. Шишкин передает изумительную красоту зимнего пейзажа, спокойную и величавую. Справа темнеет непроходимая чаща леса. Все вокруг погружено в зимний сон. Лишь редкий луч холодного солнца проникает в царство снега и бросает легкие золотистые пятна на ветви сосен, на лесную поляну вдали. Ничто не нарушает тишины этого удивительно красивого зимнего дня.

Богатая палитра оттенков белого, коричневого и золотистого передает состояние зимней природы, ее красоту. Здесь показан собирательный образ зимнего леса. Картина полна эпического звучания.

Чародейкою Зимою околдован, лес стоит —

И под снежной бахромою, неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован. сном волшебным очарован,

Весь окутан, весь окован легкой цепью пуховой.

Источник

И. И. Шишкин (1832 — 1895)

«Надеюсь, придет время, когда вся русская природа, живая и одухотворенная, взглянет с холстов русских художников»

В блестящей плеяде русских художников-пейзажистов И. И. Шишкину принадлежит одно из самых важных и почетных мест. Он был крупнейшим пейзажистом среди художников-передвижников 1870 — 1880 годов, ярким представителем и выразителем демократического реализма в пейзажной живописи. Весь свой большой талант, колоссальную трудоспособность и упорство Шишкин отдал делу развития национальной темы в пейзаже, созданию правдивых образов русской природы, главным образом, русского леса, несравненным знатоком и любителем которого он был. Своим творчеством Шишкин утверждал красоту русской природы, показывал, какими содержательными могут быть ее образы. Он учил любить родную природу и глубже ее чувствовать.

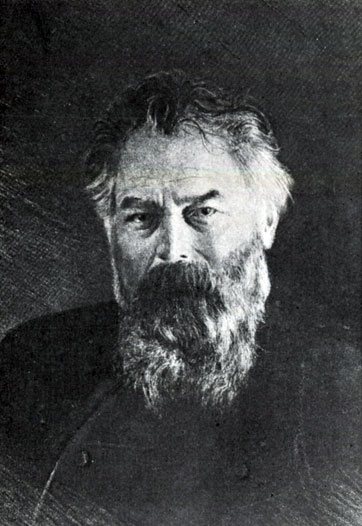

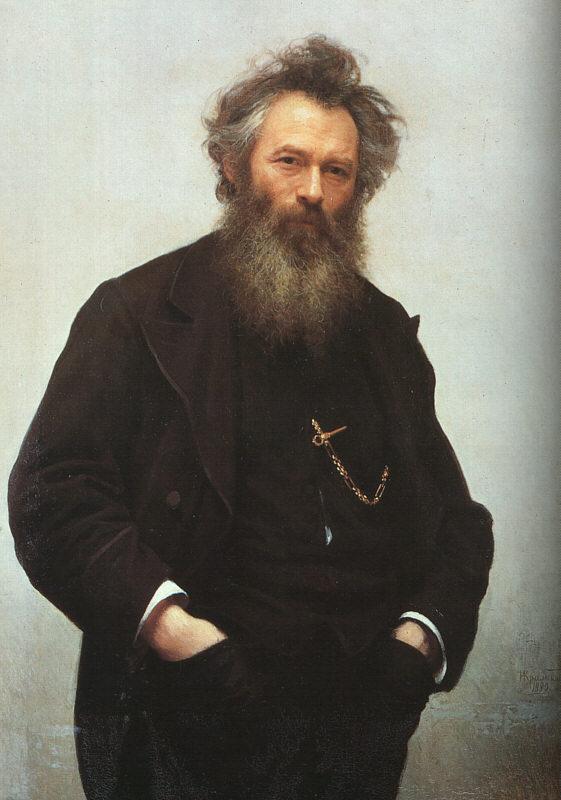

Фронтиспис — Автопортрет. Офорт. 1886

Подобно всем художникам-передвижникам, Шишкин видел задачу своего искусства в правдивом отображении характерных и типичных явлений действительности, без всякой идеализации и прикрас. Но в выборе сюжетов и их трактовке сказывалась точка зрения художника, его оценка этой действительности. Это был взгляд на природу глазами народа, оценка ее явлений с точки зрения трудовых людей. Художник-демократ, Шишкин в своем творчестве как бы наглядно выражал мысль Чернышевского: «на природу смотрит человек глазами владельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с чем связано счастие, довольство человеческой жизни».

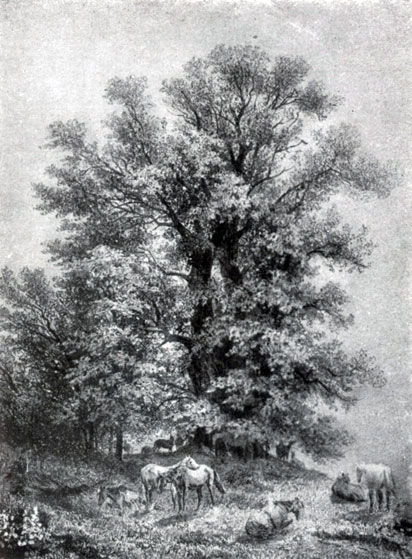

Рис. 1. Кони под дубом. Рисунок тушью (перо и кисть). 1860-е годы. Вильнюсский Государственный художественный музей

Шишкин выбирал для своих произведений преимущественно такие мотивы, в которых можно было показать богатство, изобилие и мощь русской природы, ее пользу для человека. Он изображает могучие хвойные и дубовые леса, необъятную ширь равнинного пейзажа, тучные колосящиеся нивы. В спокойном, мужественном, исполненном простой и ясной красоты облике выступает родная земля в картинах, рисунках и гравюрах Шишкина.

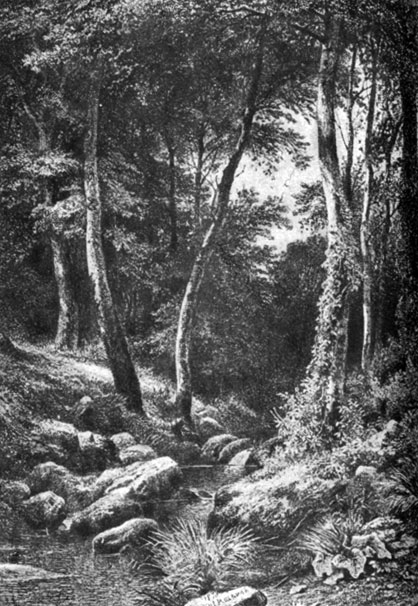

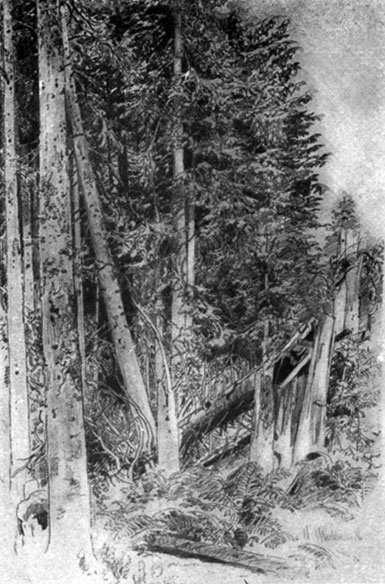

Рис. 2. Трущоба. Литография. 1860

Шишкин вошел в историю русского искусства прежде всего как мастер картины. Его полотна пользуются широкой популярностью и неизменно привлекают к себе внимание широких масс зрителей. Картины Шишкина хорошо известны и высоко ценимы советским народом. Но не меньшую художественную значимость имеют графические работы художника, его рисунки, гравюры, литографии. Шишкин был одним из лучших рисовальщиков и крупнейшим гравером-офортистом своего времени. Ни у одного из русских пейзажистов той эпохи рисунок не играл такой выдающейся, во многом решающей роли, как у Шишкина, ни один из русских живописцев второй половины XIX века не уделял так много внимания и времени гравированию, не был таким мастером офорта, как Шишкин.

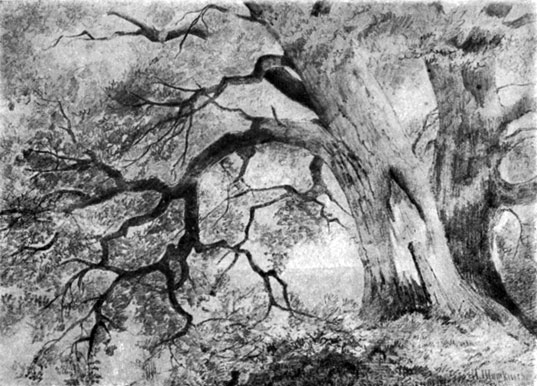

Рис. 3. Дуб. Литография. 1867

Он начал заниматься офортом еще на школьной скамье в Московском училище живописи и ваяния в 1853 году, но особенно увлекся этим способом гравирования с начала 1870-х годов, войдя в только что основанное (в 1871 году) Общество русских аквафортистов. Офорт привлекал Шишкина относительной быстротой исполнения, гибкостью техники, совмещением графического линейного начала с богатой живописной игрой света и тени. В офорте он работал преимущественно иглой, применяя иногда некоторые другие, свойственные офорту, приемы — мягкий лак, доработку акватинтой.

Рис. 4. Пастух со стадом. Рисунок тушью (перо). 1860-е годы. Гос. Третьяковская галлерея

Офорт — техника углубленной печати; печатание производится на ручном станке. Придавая офорту большое значение, Шишкин делал опыты создания особого, как он называл, «выпуклого» офорта по принципу цинкографии, который можно было бы печатать в больших тиражах механическим, машинным способом. Опыты эти не дали вполне положительных результатов, но они характерны для художника-демократа, стремившегося сделать свое искусство массовым и широко доступным. Наряду с гравюрой Шишкин занимался и литографией.

Строгий и точный рисунок лежит в основе всего искусства Шишкина не только рисовальщика, но и живописца. Это значение рисунка и четкая передача предметности в произведениях Шишкина тесно связаны с характером его творчества, в котором точное изучение натуры «ученым образом», как говорил Крамской, составляло основу. Все пейзажисты реалистической школы, современники Шишкина, стремились к объективной передаче натуры. Но в то время как А. К. Саврасова или Ф. А. Васильева увлекали в особенности задушевность и лиричность образов русской природы, и они в своих произведениях стремились передать поэтическое переживание природы, Шишкин видел свою задачу в повествовании о природе и ее жизни, повествовании простом, спокойном и очень трезвом. Он выступает, таким образом, своеобразным «бытописателем природы». Этим целям и служит его строгий рисунок, точно изображающий предметы во всей их детальности и фиксирующий в художественных образах результаты изучения натуры. «Природу должно искать во всей ее простоте — рисунок должен следовать за ней во всех ее прихотях формы», — говорил Шишкин.

Рис. 5. Коровы в лесу. Офорт. 1873

Рисунки Шишкина легко делятся на две группы: многочисленные натурные и сравнительно редкие композиционные. Среди первых мы видим и длительные, детализованные, и быстрые наброски. Но и те и другие являются лишь этюдным материалом для картин или композиционных отработанных рисунков со столь же, как и в картинах, законченным образом природы. Что касается до гравюрных листов художника, то в большинстве случаев — это оригинальные и самостоятельные композиции большого образного содержания и высокой художественной красоты исполнения.

Рассматривая рисунки и офорты Шишкина, со всей наглядностью видишь, как внимательно и проникновенно, с любовью и терпением изучал он натуру во всех ее больших и малых проявлениях, от могучих деревьев до тонких ажурных листьев папоротника, от горделивых облаков на высоком небе до скромных лесных трав и цветов.

Рис. 6. Ручей в лесу. Офорт. 1870

Характерен в этом отношении воспроизводимый здесь рисунок «Дуб» (1882), (илл. 14). Тщательно и точно, действительно словно «ученым образом» передает художник мощные объемы старого ствола, все трещины на коре, все изъяны, которые оставили время и непогода, передает огромные раскидистые искривленные ветви и сучья, покрывающую их пышную узорную листву. Но следя за изгибом ветвей и сучьев, чувствуешь, как художника увлекали красота и изящество их форм, ритм изгибов, в котором он стремился прочесть повесть о том, как росло и жило это дерево. Он словно становится его биографом. Тщательное изучение и живое чувство природы неразрывно соединяются в этом повествовании; здесь самый простой и обычный предмет приобретает глубокую содержательность и выразительную красоту. Это живое чувство натуры, любовь и интерес к ней художника делают его точные зарисовки свободными от мертвенного натуралистического гербаризма. Маленький офорт «Лесные цветы» (1873) привлекает не только своей поразительной точностью и вырисованностью всех деталей, но и любовным переживанием натуры. Кажется, что пейзажист всматривался в эти бедные и скромные цветы, траву и кустики с таким пристальным вниманием и сердечной заинтересованностью, с каким внимательный и тонкий портретист стремится прочесть в чертах лица характер и повесть жизни человека (илл. 10).

Рис. 7. Облака над рощей. Офорт. 1878

Это содержательное восприятие натуры, любовное всматривание в нее, умение увидеть и запечатлеть тихую «жизнь предметов» в природе, помогало художнику в труднейшем деле — «разбираться» в сложности лесного пейзажа: во всем этом обилии и переплетении ветвей, один за другим идущих «слоев» листвы, в нагромождении мхов, стволов, сухих сучьев, бурелома, трав и цветов. О способности прекрасно разбираться во всем этом, видеть и передавать своеобразный порядок взаимоотношения отдельных предметов, наглядно свидетельствует рисунок «Ели» (1894), с поразительной отчетливостью передающий детали без утраты общности (илл. 13). Чтобы так изобразить лесную глухомань, как мы это видим в офорте «Тайга» (1880), надо не только уметь замечательно рисовать, обладать верностью глаза и твердостью руки, выработанной техникой тонкой отточенной линии, но кроме всего этого — безупречно знать изображаемые предметы — ели, камни, мхи и т. п. Надо глубоко проникнуться пониманием этой лесной чащи, не раз дышать ее тяжелым влажным воздухом, войти в ее кажущуюся простой, но такую сложную, скрытую от взоров человека, жизнь. Именно то, что любой изображаемый здесь «предмет» живет своей жизнью, «ведет себя» в рисунке, как в жизни, и позволяет так ясно и просто изобразить сложнейший мотив, вселив ощущение глубокой жизненности и верности изображения. Офорт «Тайга» исполнен суровой красоты самой натуры (илл. 18).

Рис. 8. Охотник на болоте. Офорт. 1873

Шишкин был замечательным мастером труднейшего: рисунка пером, не допускающего исправлений и переделок. Этой техникой перового рисунка он исполнял порой большие листы со сложным изображением. Перовой рисунок несколько напоминает игловой офорт, когда художник, как бы рисует иглой по лаку, которым покрыта медная доска. Уже в период учения в Академии перовые рисунки Шишкина иногда принимали за превосходную гравюру. Разновидностью перового рисунка в сущности являются и литографии Шишкина, исполненные пером и собранные в альбоме «Этюды пером на камне» (Спб., 1868). Литография «Дуб» (1867) дает хорошее представление о мастерстве и разнообразии штрихов в рисунках Шишкина при передаче листвы, о том, как простыми «скобочками» художник создает впечатление вырисованности каждого листка, а прямыми штрихами и росчерками изображает траву. Также умело создает он впечатление высветленности и глубокие тени на фоне (илл. 3). И в карандашном рисунке мы видим то же богатство и разнообразие коротких энергичных линий и штрихов при передаче различных предметов.

Рис. 9. Мостик. Офорт. 1873

В большом рисунке пером «Пасека» (1884) при мельчайшей деталировке частностей художник сумел сохранить целое, общее. Передавая объемность и материальность предметов, — ульев на первом плане, кустов на втором и сосен в глубине, на пригорке, Шишкин дает здесь пространственное и очень пластичное ощущение рельефа. Зритель как бы следует в глубину пейзажа, идя зрительно от низа рисунка вверх (илл. 11). Необходимо отметить и то, что при мелкости штрихов, обусловленной детализованностью передачи предметов, Шишкин сумел не «засорить» такой большой рисунок, избегнуть вялости и однообразия в расположении света и тени. Умение сочетать отработанность деталей и законченность изображения с единством пейзажа характеризует и лучшие живописные произведения Шишкина.

Рис. 10. Лесные цветы. Офорт. 1873

Красота линий и игра штрихов в передаче растительности особенно чувствуются в офортах. Врезанная в металл и выпукло отпечатывающаяся на бумаге эстампа, линия получает здесь особую отчеканенность, а сплетение и перекрещивание линий — почти ювелирную тонкость и красоту. Линия при этом отнюдь не теряет своей изобразительной значимости. Шишкин хорошо чувствовал и умел использовать глубину темного цвета и звучность высветленных мест, то свечение белой бумаги, которое мы видим в гравюрных оттисках. Работая офортом, применяя в нужных местах глубокое повторное травление, он замечательно умел передать трепетную игру солнечного света в глубине леса. Так в офорте «Коровы в лесу» (1873) игра света и теней, как бы сверкание освещенной солнцем листвы рядом с темными стволами, хорошо передает атмосферу леса. Воспринимая этот офорт, хорошо понимаешь прелесть слияния выразительности образа с художественной красотой средств его изображения, как бы особую «мелодию» гравюры (илл. 5).

Рис. 11. Пасека. Рисунок тушью (перо). 1884. Киевский Государственный музей русского искусства

Вторая половина XIX века знает немало хороших рисовальщиков. Но лишь у Шишкина найдем мы в это время особый интерес к тому, что можно было бы назвать «графизмом».

Шишкин всю жизнь много рисовал и гравировал, потому, естественно, что его творческий путь с такой же ясностью и определенностью отобразился в графических работах, как и в живописных картинах. Графическое наследие Шишкина дает возможность проследить весь путь становления и развития его реалистического творческого метода и содержит прекрасные образцы достижений художника в создании правдивого и содержательного художественного образа русской природы. Все это столь ясно сказалось в рисунках и гравюрах Шишкина, что даже то небольшое количество, которое оказалось возможным здесь воспроизвести, свидетельствует об этом с достаточной наглядностью.

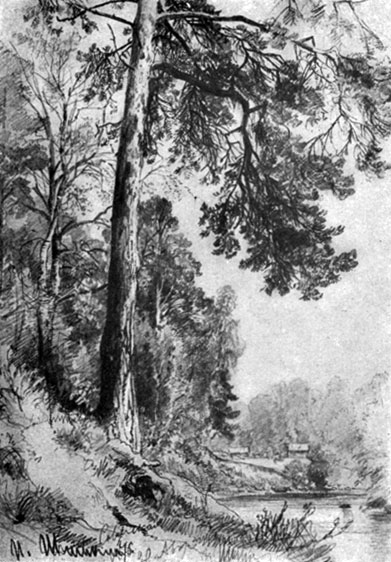

Рис. 12. Лесная речка. Сиверская. Рисунок графитным карандашом. 1876. Гос. Третьяковская галлерея

Литография «Трущоба» (1860), изображающая вид на острове Валааме, — типичный образчик ранних работ художника времени его обучения в Академии художеств (илл. 2). Валаам в 1850-х годах был излюбленным местом работы молодых художников, и Шишкина Академия посылала туда дважды — летом 1858 и 1859 годов. Воспроизводимая литография как бы суммирует впечатления и зарисовки художника на натуре в течение этих двух лет, как суммировали их две живописных картины — виды Валаама, за которые Шишкин в 1860 году получил золотую медаль и право на заграничную командировку. Уже в этой ранней литографии сказываются пристальное внимание и любовь художника к натуре, но они проявляются еще в наивной форме увлечения мелочами, отдельными предметами и их деталями. Вид в целом строится еще только как простое сочетание этих частностей. Отсюда загроможденность изображения, несвязанность планов, пестрота контрастов темных и светлых мест. Такое воспроизведение натуры очень характерно для работ молодежи в 1850-х годах. Так наивно и несколько сентиментально-романтично писали свои первые пейзажи молодые А. К. Саврасов и М. К. Клодт. Черты романтики, идущие от школьной традиции, сказываются в литографии «Трущоба» и в выборе мотива — сочетании громадных камней и зарослей — ив трактовке, придающей этой девственной природе передачей ласкового солнечного света своеобразную интимность и «уютность».

Рис. 13. Ели. Рисунок графитным карандашом. 1894. Омский областной Музей изобразительных искусств

Традиционные приемы рисования на цветной бумаге, с подкраской белилами и с растушкой карандаша пятнами, сказались в сложной технике этой литографии, представляющей своеобразное, соединение самых различных приемов, вплоть до процарапывания. Это свидетельствует об усердном изучении молодым художником техники литографии и о достигнутых им больших успехах в овладении ее изобразительными средствами и возможностями. Справедлив был поэтому отзыв о подобных работах Шишкина его первого учителя Мокрицкого: «Это лучшие литографии пейзажа, какие доселе были напечатаны у нас в России».

Рис. 14. Дуб. Рисунок графитным карандашом. 1882. Ташкентский Государственный музей искусств

Романтические моменты ощутимы и в рисунках 1860-х годов, исполненных как в России, так и во время пребывания заграницей. Это — период исканий молодого художника, расширения его кругозора. В своем стремлении к реалистическому и содержательному пейзажу Шишкин наполняет его внешним рассказом, повествованием, передаваемым как действиями фигурок людей и животных, так и воспроизведением сложного состояния природы. Характерен в этом отношении рисунок «Пастух со стадом» (шик. 4). Романтический мотив тучи, эффект солнечного света и динамика изображения осмысливаются Шишкиным уже совершенно реалистически, художник при этом стремится как можно больше «рассказать» зрителю.

Рис. 15. Папоротники в лесу. Рисунок итальянским карандашом и растушкой, с проскребанием. 1877. Гос. Третьяковская галлерея

Этой сложностью рассказа, еще внешней фабульностью характеризуются и те картины Шишкина конца 1860-х годов, в которых он дает уже ясно выраженные национальные русские пейзажные образы, как например «Рубка леса» (1867, ГТГ). Подобным живописным произведениям Шишкина соответствует воспроизводимый здесь офорт «Ручей в лесу» (1870). Мы видим ту же сложность мотива, в которой проявляется подробная, но пока еще внешне описательная характеристика пейзажа (илл. 6).

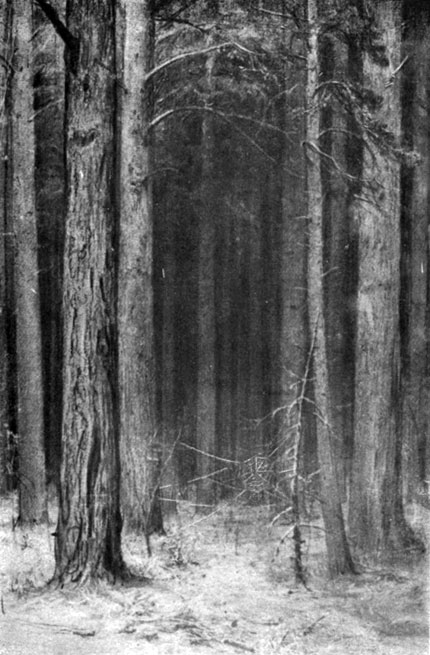

Рис. 16. Паутина в лесу. 1880-е годы. Рисунок итальянским карандашом и растушкой, с проскребанием. Гос. Третьяковская галлерея

Дальнейшая эволюция Шишкина идет по линии преодоления этой внешней многосложности изображения и создания единого целостного образа, углубляясь в который зритель видит постепенно детали и подробности. Шишкин приходит в картинах «Лесная глушь» (1873, ГРМ) или «Рожь» (1878, ГТГ) к показу натуры, стремясь найти содержание не в привносимой со стороны фабульности, а в раскрытии самой жизни природы. В графике этой цели служат теперь как детали, так и сложная трепетная игра света и теней.

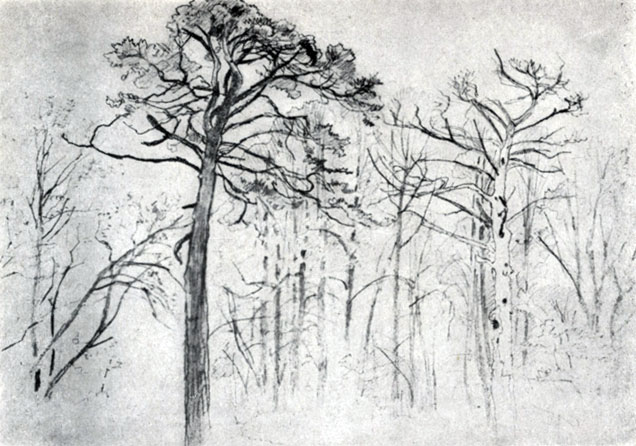

Рис. 17. Зимний пейзаж. Рисунок

Здесь хотелось бы отметить прекраспый рисунок «Папоротники в лесу» (1877) — законченный этюд, дважды повторенный и в живописи (илл. 15). Перед нами целостный, сразу воспринимаемый вид — освещенная солнцем глубина леса, заросшая кустами папоротника. Шишкину замечательно удалось передать горизонтально расположенные узорчатые листья папоротника и выявить перспективный ход пространства вглубь. Рассматривая эти папоротники, игру мягко освещающих их солнечных лучей, зритель как бы погружается в тихую жизнь природы, воспринимая ее очарование. Из простого уголка леса Шишкин создает чарующий образ природы, исполненный светлого счастья и покоя.

Рис. 18. Тайга. Офорт. 1880

В большом офорте «Охотник на болоте» (1873) перед нами картинный по своей большой содержательности и синтетичности образ природы (илл. 8). В далеко расстилающихся болотистых лучах, в высоком небе с облаками, глубину которого подчеркивает летящая стая птиц, Шишкин показывает ширь и простор. Всматриваясь в этот пейзаж, видишь его широкий облик, наполняющее его живое дыхание природы. Но это уже не прежняя многосложность простого сочетания частностей, а постепенное развитие и углубление единого и целостного образа природы, в котором развертывается его внутренняя жизнь. Это не сложность внешнего описания, а богатство содержания образа, которое художник, передает, постепенно раскрывая перед нами изображаемый вид. Большая степень отработанности и законченности рисунка — результат того, что у художника есть много, что показать зрителю. Это не единичное впечатление, а результат длительных наблюдений — продуманный, пережитый и перечувствованный художником образ родной страны. Фигурка охотника как бы приглашает зрителя настроиться на соответствующий лад. Она намекает на то, что переживает человек во время охотничьих блужданий, в длительном общении с природой.

Рис. 19. Затишье. Офорт. 1885

Это постепенное раскрытие изображения, в котором художник стремится передать жизнь природы, выступая как бы ее «бытописателем», с неменьшей ясностью проявляется в упоминавшемся уже выше офорте «Тайга» (1880).

Тема бескрайных просторов полей, шири русской природы, ее свободного дыхания рано начала привлекать Шишкина. Характерным примером является его прекрасная небольшая картина «Полдень. В окрестностях Москвы» (1869, ГТГ), с ее высоким небом и празднично, радостно плывущими в нем большими нарядными кучевыми облаками. Эту светлую и высокую ширь, праздничный летний образ природы мы находим и в ряде офортов художника. Таков прекрасный лист «Облака над рощей» (1878), с его сложным мотивом солнечных лучей, из-за облаков падающих вниз на поля и рощи (илл. 7). Интересно отметить, что и это светлое, радостное изображение дано, с обычной для Шишкина трезвостью и спокойствием, без какой-либо особой приподнятости и пафоса. Но все же порой в этой передаче бескрайних далей и шири природы Шишкина увлекал эпический момент, поэтическое переживание просторов, захватывающая сила пространства. Так рождались такие полотна, как «Среди долины ровныя. » (1883, ГРМ) и такие листы, как офорт «С берегов Камы близ Елабуги» (1885) (илл. 23). За поросшим громадными елями обрывом видно внизу зеркало реки, а за нею уходит к горизонту неоглядная, поросшая лесом равнина. Большая птица парит над обрывом, усиливая ощущение манящего вдаль пространства. Могучим и суровым дыханием девственной природы русского севера веет от этого офорта. Живой, свободный рисунок «Лесная речка» (1876) — образчик натурных зарисовок Шишкина (илл. 12). С огромным знанием и уверенностью рисует он ствол сосны, ее ветки и хвою. Карандаш легко и смело чертит по бумаге, обрисовывая деревья, берег, речку и строения вдали. Превосходно выражен мотив и переданы пространственные планы. При всей свободе натурного этюда и рисунке налицо композиционная построенность. Перед нами типический образец передвижнического метода — находить картину в самой природе.

Рис. 20. Облака. Рисунок углем, мелом и растушкой. 1890-е годы. Гос. Третьяковская галлерея

Обращаясь от этого рисунка к рисункам 1890-х годов — «Вершины сосен» и «Облака», мы видим, как все более и более свободной и широкой становится у Шишкина манера наброска с натуры. При этом, однако, линия сохраняет всю свою четкость и точность. Знание натуры так велико, что Шишкин одной-двумя линиями сразу передает весь характер предмета. Так с поразительной свободой, одной беглой контурной линией, с быстрой заштриховкой внутри контура, передает он силуэт леса в рисунке «Облака» (илл. 20), и мы чувствуем живую натуру. Смотря на твердость и уверенность линий рисунка «Вершины сосен» (илл. 22), невольно вспоминаешь рисунки художника-классика конца XVIII — начала XIX века Ф. М. Матвеева, его известные зарисовки пиний.

Рис. 21. Пески. Офорт. 1886

Сохраняя, таким образом, до конца своего творчества линейный рисунок, Шишкин наряду с этим начинает с 1880-х годов рисовать и в живописной манере. Стремясь к передаче воздуха и света, он начинает рисовать углем и мелом на цветной бумаге. Своей живописностью и мягкой передачей воздуха характерен рисунок «Паутина в лесу» (1880-е годы) (илл. 16). Офорт «Пески» (1886) — отражает в графике увлечение Шишкина пленэрными задачами, передачей солнечного света и воздуха, поисками непосредственности в изображении натуры (илл. 21). Офорт проникнут живой динамикой; кажется слышишь легкий шум сосен под ветром, доносящимся с моря. Прекрасно передан поросший сухой травой песок дюн, освещенный солнцем. В одноцветной гравюре Шишкин создает впечатление цветности натуры — светло-желтого песка и темнозеленой хвои сосен. Глядя на этот офорт, невольно вспоминаешь прекрасную, полную света, солнца, воздуха, проникнутую живым трепетом жизни картину Шишкина «Сосны, освещенные солнцем» (1886, ГТГ). Точно так же картина «Дубовая роща» (1887, Киевский Государственный музей русского искусства) заставляет вспомнить одновременный солнечный офорт «Три дуба» (1887), одно из лучших графических произведений Шишкина. С поразительной правдивостью передан здесь свет солнца, его игра на изумрудной траве, светящаяся, пронизанная солнцем узорная листва на фоне темных дубовых стволов. Взяв изображение против света, Шишкин путем передачи светового контура вызывает ощущение воздушности. Вместе с тем, он умело использует световые рефлексы, чтобы проработать формы в тенях. Благодаря этому темные стволы дубов не кажутся плоскими силуэтами. Шишкин достигает здесь гармонического сочетания графически объемного и живописного начал. От этого листа на нас словно веет лесной свежестью, теплом солнца, влагой зелени, ароматом летнего цветения природы (см. воспроизведение офорта на обложке).

Рис. 22. Вершины сосен. Рисунок графитным карандашом. 1890-е годы. Гос. Третьяковская галлерея

«Шишкин — верстоной столп в развитии русского пейзажа это человек — школа», — писал о нем в 1878 году И. Н. Крамской. Замечательным знатоком природы, блестящим рисовальщиком выступает перед нами И. И. Шишкин в своих рисунках и офортах. Образы, созданные им в графике, глубоко правдивы, содержательны и впечатляющи. В той любви к природе, которой они порождены и которой они пронизаны, проявилось чувство родной страны, искренний и живой патриотизм. Художник верно служил своей стране, своему народу, раскрывая перед ним красоту и богатство родины, уча ценить ее и верить в нее. В образах природы он был передовым человеком своего времени. Он своеобразно запечатлел в пейзаже чувства и мысли демократов. Образы природы в произведениях Шишкина злободневны и социальны. Все это является ценным и поучительным для нас с точки зрения критического освоения наследия классического русского реалистического искусства. Графика Шишкина, доставляя большую и чистую радость советскому зрителю, обогащая его чувство природы, многому учит и наших советских пейзажистов.

Рис. 23. С берегов Камы близ Елабуги. Офорт. 1885. На обложке — Три дуба. Офорт. 1887

Источник