Первичная моча клетки канальцев кровь способ транспорта

Моча образуется в почках из плазмы крови, причем почка относится к наиболее интенсивно кровоснабжаемым органам — ежеминутно через почку проходит 1/4 всего объема крови, выбрасываемой сердцем, при этом объем кровотока в коре почки, где происходит фильтрация плазмы крови и образование первичной мочи, составляет свыше 90 % общего почечного кровотока. Основной структурно-функциональной единицей почки, обеспечивающей образование мочи, является нефрон. В почке человека находится около 1,2 млн. нефронов. Однако не все нефроны функционируют в почке одновременно, существует определенная периодичность активности отдельных нефронов, когда часть из них функционирует, а другие нет. Эта периодичность обеспечивает надежность деятельности почки за счет функционального дублирования. В связи с этим важным показателем функциональной активности почки является масса действующих нефронов в конкретный момент времени.

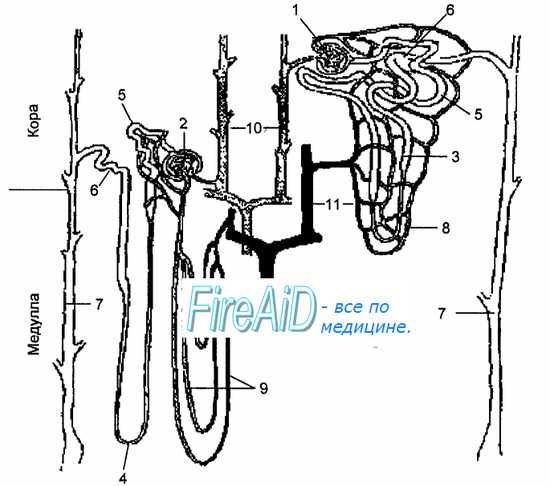

Нефрон состоит из нескольких последовательно соединенных отделов (рис. 14.2), располагающихся в корковом и мозговом веществе почки.

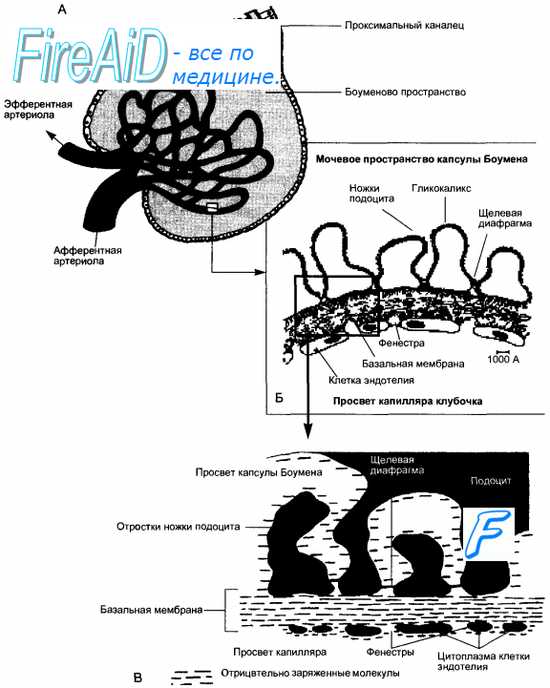

Сосудистый клубочек, или мальпигиево тельце, является структурой, где происходит процесс ультрафильтрации плазмы крови через фильтрационный барьер и образование первичной мочи (рис. 14.3). Он расположен в корковом веществе, имеет около 50 капиллярных петель, связанных друг с другом и подвешенных как на брыжейке с помощью мезангия, состоящего из волокнистых структур и мезангиальных клеток. Снаружи клубочки покрыты двухслойной капсулой Боумена—Шумлянского. Висцеральный листок этой капсулы покрывает капилляры клубочка и состоит из эпителиальных отростчатых клеток — подоцитов. Отростки подоцитов (большие и малые), называемые педикулами, покрывают всю поверхность капилляров, тесно переплетаясь друг с другом и оставляя межпедикулярные пространства не более 30 нм. Пространства заполнены фибриллярными структурами, образующими щелевую диафрагму, формирующую решетку или сито с диаметром пор около 10 нм. Наружный или париетальный листок капсулы состоит из базальной мембраны, покрытой кубическими эпителиальными клетками, переходящими в эпителий канальцев. Между двумя листками капсулы, расположенными наподобие чаши, имеется щель или полость капсулы, в которую происходит ультрафильтрация плазмы крови. Полость капсулы переходит в просвет главного или проксимального отдела канальцев.

Стенка всех канальцев нефрона, где по мере продвижения мочи происходит обратное всасывание в кровь воды и различных веществ (реабсорбция), а также секреция веществ из крови в мочу, состоит из эпителиальных клеток, расположенных на базальной мембране (рис. 14.4). По строению и функции у этих клеток выделяют апикальную, или люминальную, мембрану, обращенную в просвет канальца, и базолатеральную мембрану. Канальцевый аппарат нефрона подразделяют на несколько отделов.

Главный, или проксимальный, отдел канальцев, начинающийся от полости капсулы извитой частью, которая затем переходит в прямую часть канальца. Клетки проксимального отдела на апикальной мембране имеют щеточную каемку из микроворсин, покрытых гликокаликсом. Проксимальный отдел расположен в корковом веществе, где переходит в петлю Генле.

Источник

Первичная моча клетки канальцев кровь способ транспорта

1. Функции почек

2. Образование мочи

3. Состав и свойства вторичной мочи

4. Регуляция мочеобразования

5. Механизм мочеиспускания

6. Выделительные функции других органов

Основная функция почек — удаление из организма чужеродных веществ , продуктов метаболизма, избытка воды и ионов . Она осуществляется посредством образования и эвакуации мочи. Почки участвуют в регуляции артериального давления . В паренхиме почек специальные клетки образуют ренин — тканевой гормон. Секреция ренина активируется при снижении уровня артериального давления , поэтому ренин способствует увеличению артериального давления.

Почки также являются местом образования биологически активных веществ (простагландины, брадикинин и т.д.).

Тесно связаны с мочеобразованием и осуществляются благодаря ему следующие гомеостатические функции почек: регуляция ионного состава и кислотно-основного равновесия крови, регуляция количества внеклеточной жидкости.

9 % кислорода поступающего в организм из общего его количества используется почками, это связано с большой энергоемкостью процессов образования мочи.

Процесс образования и выделения мочи называют диурезом ; он протекает в три фазы: фильтрации, реабсорбции и секреции .

В сосудистый клубочек почечного тельца кровь попадает из приносящей артериолы. Гидростатическое давление крови в сосудистом клубочке достаточно высокое — до 70 мм рт. ст . В просвете капсулы Шумлянского —Боумена оно достигает всего лишь 30 мм рт. ст. Внутренняя стенка капсулы Шумлянского—Боумена плотно срастается с капиллярами сосудистого клубочка, между клетками , образующими ее, остаются небольшие пространства. Артериальная кровь протекает через капилляры клубочка довольно медленно , это способствует переходу плазмы крови и других веществ в просвет капсулы.

Повышенное гидростатическое давление в капиллярах и пониженное давление в полости капсулы Шумлянского— Боумена, медленный ток крови и особенность строения стенок капсулы и клубочка создают благоприятные условия для фильтрации плазмы крови — перехода жидкой части крови в просвет капсулы в силу разницы давлений , в просвет капсулы Шумлянского—Боумена фильтрируется первичная моча . При снижении артериального давления ниже 50 мм рт. ст. (например, при кровопотере) прекращается процесс образования первичной мочи.

В первичной моче нет молекул белков , они крупные по размеру и не могут пройти через стенку капилляров в капсулу. В первичной моче содержатся продукты обмена веществ (мочевина, мочевая кислота и пр.) и другие составные части плазмы, в том числе питательные вещества аминокислоты, глюкоза, витамины, соли и др.

Скорость клубочковой фильтрации составляет 90—140 мл в минуту . За сутки образуется 130—200 л первичной мочи (это примерно в 4 раза больше общего количества жидкости в организме Креатинин — эндогенное вещество, выводится только почками путем фильтрации. Секреции и реабсорбции оно практически не подвергается.

Первичная моча из капсулы поступает в канальцы нефрона , где происходит реабсорбция — это процесс транспорта веществ из первичной мочи в кровь., (т.е обратно) Она происходит за счет работы кубических клеток , выстилающих стенки извитых и прямых канальцев нефрона, из просвета нефрона во вторичную капиллярную сеть почки поступают глюкоза, аминокислоты, витамины, ионы Na + , К + , Сl — , HCO 3 и др. На мембране эпителиальных клеток канальцев существуют специальные белки-переносчики. Всасывание воды происходит пассивно из-за осмотического давления. Оно зависит в первую очередь от реабсорбции ионов натрия и хлора. Небольшое количество белка, попавшего при фильтрации в первичную мочу, реабсорбируется путем пиноцитоза.

Обратное всасывание воды и разных веществ происходить пассивно , по принципу диффузии и осмоса , и активно — благодаря деятельности эпителия почечных канальцев при участии ферментных систем с затратой энергии. В норме реабсорбируется около 99 % объема первичной мочи.

Многие вещества при увеличении их концентрации в крови перестают в полной мере подвергаться реабсорбци и. К ним относится, например, глюкоза . Если ее концентрация в крови превышает 10 ммоль/л (например, при сахарном диабете), глюкоза начинает появляться в моче. Связано это с тем, что белки-переносчики не справляются с возросшим количеством глюкозы, поступающей из крови в первичную мочу.

В конце канальцах происходит процесс секреции . некоторых веществ из крови в просвет канальца, удаляются из организма многие красители, антибиотики и другие лекарства , органические кислоты и основания, аммиак, ионы (К + , Н + ). Некоторые из них выводятся только путем фильтрации, а секреции практически не подвергаются (креатинин); другие, удаляются преимущественно путем секреции.

Вследствие процессов реабсорбции и секреции из первичной мочи образуется вторичная, или конечная моча, которая и выводится из организма. Образование конечной мочи происходит по мере прохождения фильтрата по канальцам нефрона. Из 130—200 л первичной мочи в течение 1 суток образуется и выводится из организма только около 1 ,0—1,5 л вторичной мочи.

Состав и свойства вторичной мочи.

Вторичная моча -это прозрачную жидкость светло-желтого цвета, в ней содержатся 95 % воды и 5 % сухого остатка ( продукты азотистого обмена) — мочевина, мочевая кислота, креатинин; солями калия, натрия и др.

Реакция мочи зависит от продуктов питания, мышечной работы, но чаще слабощелочная (pH 5,0—7,0). Во время мышечной работы в крови накапливаются кислоты , что и при питании белковой пищей, реакция мочи становится кислой. При употреблении растительной пищи реакция мочи щелочная. В моче присутствуют пигменты уробилин , урохром , они придают ей характерный желтоватый цвет . Пигменты мочи образуются в кишечнике и почках из билирубина . Появление неизмененного билирубина в моче характерно для заболеваний печени и желчевыводящих путей .

Относительная плотность мочи, удельный вес равен 1 ,012—1,025 г/см 3 Он уменьшается при употреблении большого количества жидкости и зависит от концентрации веществ в ней. Относительную плотность мочи определяют с помощью урометра. Нормальный удельный вес мочи изостенурия, повышенный удельный вес — гиперстенурия, пониженный удельный вес- гипостенурия.

В норме белок в моче не содержится. (0,033) Появление белка в моче называется протеинурией. Это состояние свидетельствует о заболевании почек . Следует отметить, что белок может быть найден в моче и у здоровых людей после большой физической нагрузки .

Глюкоза у здорового человека в моче обычно не содержится. Появление глюкозы в моче называется глюкозурией. Физиологическая глюкозурия наблюдается при стрессах, употреблении в пищу повышенных количеств углеводов и при сахарном диабете.

В моче могут содержаться эпителиальные клетки, лейкоциты и эритроциты. В норме содержание эпителиальных клеток канальцев почек и мочевыводящих путей не должно превышать 0—3 в поле зрения. Таково и нормальное содержание лейкоцитов. При увеличении содержания лейкоцитов выше 5 — 6 в поле зрения говорят о лейкоцитурии ; выше 60 — пиурии. Лейкоцитурия и пиурия — признаки воспалительных заболеваний почек или мочевыводящих путей.. Если эритроцитов больше 3-5 в поле зрения это гематурии Появление в моче цилиндров — белковые образования — цилиндрурия не встречающаяся в моче здорового человека. Они образуются в канальцах нефрона и имеют цилиндрическую форму, повторяя форму канальцев. В моче также могут обнаруживаться бактерии (нормальное значение — не более 50 000 в 1 мл; при больших цифрах говорят о бактериурии ).

Количество образуемой мочи и ее состав отличаются по времени суток, внешней температуры, количества выпитой воды и состава пищи, от уровня потоотделения, мышечной работы и других условий.

Мочеобразование зависит от уровня артериального давления , кровоснабжения почек, величины просвета кровеносных сосудов этих органов. Сужение капилляров почек и падение артериального давления уменьшают мочеобразование , а расширение капилляров и повышение артериального давления увеличивают мочеотделение .

Мочеобразования колеблется в течение суток: днем оно в 3—4 раза больше, чем ночью. Моча, образовавшаяся в ночные часы, более темная и концентрированная, чем дневная. Ночное отделение мочи — никтурия При длительной физической нагрузке, при увеличении внешней температуры мочевыделение снижается из-за усиленного потоотделения — большую часть жидкости организм выделяет путем испарения, но моча концентрированная Прием большого количества воды увеличивает диурез.

Важную роль в регуляции функций почек играет вегетативная нервная система . Под влиянием симпатической нервной системы возникает сужение сосудов почек, снижается скорость клубочковой фильтрации. уменьшается диурез. Парасимпатическая нервная система оказывает обратное действие.

Антидиуретический гормон -АДГ — (вазопрессин — гормон задней доли гипофиза) усиливает реабсорбцию воды в почечных канальцах и уменьшает диурез . Под влиянием гормона коры надпочечников — альдостерона увеличивается реабсорбция ионов Na + и воды, усиливается секреция К + . Адреналин — гормон мозгового вещества надпочечников, вызывает уменьшение мочеобразования.

В случае увеличения количества мочи, образующейся в течение суток, говорят о полиурии . Снижение мочеобразования менее 500— 600 мл/суток называют олигоурией . Полное прекращение выделения мочи носит название анурии. Недержание мочи — энурез. Задержка в организме азотистых продуктов распада белков приводит к уремии и уремической коме .

Мочевой пузырь заполняется мочой до 150-ё120 мл без существенного изменения внутрипузырного давления. При дальнейшем накоплении мочи давление в нем начинает нарастать и, когда оно достигает 15 — 16 см вод. ст., возникает раздражение рецепторов его слизистой и мышечной оболочек. Начинаются позывы к мочеиспусканию . У младенцев данные процессы контролируются только спинным мозгом. При раздражении рецепторов пузыря по центростремительным волокнам нервные импульсы передаются в спинной мозг, где на уровне II—IVкрестцовых сегментов расположен спинномозговой центр мочеиспускания. Этот центр автоматически вызывает опорожнение мочевого пузыря : сокращается мышечная оболочка мочевого пузыря , расслабляется внутренний сфинктер. Поскольку у ребенка в коре головного мозга пока не сформирован центр регуляции мочеиспускания, моча, не задерживаясь, выводится из организма.

С двухлетнего возраста в коре лобных долей формируется центр мочеиспускания, который позволяет усилием воли на время задержать мочеиспускание или, наоборот, его осуществить, даже когда мочевой пузырь не наполнен. Импульсы из лобных долей направляются через спинной мозг к наружному произвольному сфинктеру , состоящему из поперечнополосатых мышечных волокон. Сокращение наружного сфинктера может задержать опорожнение мочевого пузыря или прервать начавшееся мочеиспускание.

Несмотря на наличие спинномозгового центра мочеиспускания, задержать мочеиспускание на очень длительный срок невозможно. При переполнении мочевого пузыря включается защитный рефлекс — расслабление всех сфинктеров и следующее за ним опорожнение мочевого пузыря. Защитный рефлекс предохраняет стенки пузыря от чрезмерного их растяжения, застаивания мочи и забрасывания ее в мочеточники и почечные лоханки.

Непроизвольное мочеиспускание у детей старшего возраста и у взрослых, а также ночное недержание мочи (энурез) свидетельствуют о поражении нервной системы и требуют специального обследования и лечения.

При патологии органов мочевыделительной системы возможно о бразование камней в чашечно-лоханочной системе почек и мочеточниках, развитие воспалительных заболеваний и последующее развитие почечной недостаточности.

Выделительные функции других органов

Выделительную функцию выполняют и органы : кожа, печень, слизистые оболочки органов пищеварительной системы и легкие.

Кожа. Выделительную функцию кожи обеспечивают потовые железы и в меньшей степени — сальные железы. В течение 1 суток у человека в нормальных условиях выделяется от 300 до 1000 мл пота. Его количество зависит от температуры окружающей среды, продолжительности и интенсивности работы. С потом из организма выводится в покое до 1 / 3 общего количества удаляемой воды, 5 —10 % всей мочевины , удаляются: мочевая кислота, ионы хлора, натрия, калия, кальция, другие органические вещества и микроэлементы. Характерен запах мочи , исходящий от поверхности их кожи. Пот таких больных содержит большое количество мочевины, мочевой кислоты, ионов. Следует отметить, что активное функционирование потовых желез лишь частично перекрывает недостаточность в работе почек. В конечном счете происходит накопление продуктов метаболизма, их токсическое действие на организм увеличивается , что ведет к необратимым изменениям в функционировании всего организма.

Сальные железы не играют большой роли в процессах выделения. Секрет этих желез (около 20 г/сут.) на 2 / 3 состоит из воды, а на 1 / 3 — из холестерина , продуктов обмена половых гормонов и кортикостероидов.

Печень. Выделительная функция печени реализуется за счет секреции желчи (500—1000 мл/сут). С желчью из организма удаляются конечные продукты обмена гемоглобина (билирубин и его производные), продукты обмена х олестерина в виде желчных кислот. В ее составе из организма выделяются также соли тяжелых металлов , ионы кальция, фосфора, лекарственные препараты, токсические вещества и т.д. играют реакции превращения печенью токсичных веществ в нетоксичные , которые и подвергаются затем удалению из организма другими органами.

Желудок и кишечник. Обеспечивают выведение в составе пищеварительных соков мочевины, мочевой кислоты, лекарственных и токсичных веществ (ртуть, йод, салицилаты, хинин и т.д.), удалении солей тяжелых металлов, магния, кальция и др. С калом выводится примерно 100 мл воды в сутки. Кал , copros , — не продукт выделения, ими являются лишь его компоненты, выделившиеся с желчью, пищеварительными соками и не подвергшиеся обратному всасыванию в кровь. Вещества, представляющие собой не переваренные остатки пищи, бактерии, составляют ту часть экскрементов , которая транзитом проходит через ЖКТ.

Легкие. Удаляют из внутренней среды организма летучие вещества: углекислый газ, пары воды, аммиак, ацетон, этанол и др. При употреблении алкоголя в выдыхаемом воздухе определяется присутствие спирта, его метаболитов. У больных, страдающих сахарным диабетом, при дыхании ощущается запах ацетона. Кроме того, через дыхательные пути удаляются продукты обмена самой легочной ткани и измененного сурфактанта.

Через слизистую оболочку дыхательных путей испаряется вода (от 300 мл/сут. в покое, до 1 л/сут. при учащенном дыхании). При нарушениях выделительной функции почек через слизистую оболочку бронхов и легкие увеличивается выделение мочевины . При ее разложении образуется аммиак, вызывающий характерный запах изо рта.

Источник