- Какие накопители человечество будет использовать в будущем вместо магнитных и оптических?

- ДНК, алмазы или атомы с неспаренными электронами?

- Атомы

- Алмазы

- Голографическая память (награждается посмертно)

- ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ, ИННОВАЦИИ

- Измеритель диаметра, измеритель эксцентриситета, автоматизация, ГИС, моделирование, разработка программного обеспечения и электроники, БИМ

- Как можно хранить данные: нестандартные методы и перспективы

- Запись в ДНК

- Кварцевое стекло

- Хранение данных в нейронах

- Хранение информации в газе

- Хранение везде

- Воскрешение старых технологий

Какие накопители человечество будет использовать в будущем вместо магнитных и оптических?

ДНК, алмазы или атомы с неспаренными электронами?

Фрагмент фейнмановской лекции «Там внизу много места». Блоки информации состоят из атомов хлора на медной пластинке. Принцип кодирования описан ниже. Изображение: TU Delft

Современные магнитные накопители обладают фундаментальным ограничением на предел плотности записи. Оно соответствует минимальному размеру магнитного домена. При этом ни магнитные, ни оптические накопители не способны сохранить информацию хотя бы несколько десятков лет, а это — секунды в человеческой истории. Это фундаментальная проблема, которая заставляет инженеров искать решение.

Поэтому сейчас человечество экспериментирует с несколькими новыми способами хранения информации — более надёжными, чем существующие. И с большей плотностью записи.

Гены, подобно алмазам, вечны, но в несколько ином плане, чем алмазы. Отдельный кристалл алмаза постоянно сохраняет неизменную атомную структуру. Молекула ДНК не обладает таким постоянством. Жизнь каждой отдельной физической молекулы ДНК довольно коротка, составляя, возможно, несколько месяцев, и безусловно не больше, чем продолжительность жизни человека. Но молекула ДНК может теоретически продолжать существование в виде копий самой себя в течение 100 млн. лет. Кроме того, подобно древним репликаторам в первичном бульоне, копии какого-то одного гена могут распространиться по всему миру. Разница лишь в том, что все современные варианты аккуратно упакованы в тела машин выживания. Всем этим я хочу подчеркнуть потенциальное квази-бессмертие гена в форме копий как его определяющее свойство. — Ричард Докинз, «Эгоистичный ген»

Впервые идею о хранении цифровой информации в молекуле ДНК затронул в 1959 году американский физик Ричард Фейнман в своей лекции под названием «Внизу полным-полно места: приглашение в новый мир физики».

По самой своей природе молекула ДНК является идеальным носителем информации, максимально плотным и надёжным. Одна крошечная молекула хранит мегабайты информации для развития целого организма на десятилетия вперёд, экспрессии определённых белков в определённом возрасте и так далее. При этом сами гены существуют сотни миллионов лет в виде своих копий.

Плотность информации в ДНК поражает воображение. Журнал Nature оценивает, что все данные мира возможно записать в ДНК-хранилище весом до одного килограмма.

Неудивительно, что у учёных появилась идея записывать цифровую информацию непосредственно в ДНК. В минувшие годы неоднократно проводились успешные эксперименты с записью бинарных данных в пары оснований ДНК. В 2010 году биологи из Гонконга сумели внедрить в клетку бактерии E.coli синтетическую ДНК, а в 2012 году учёные из Гарварда записали 643 килобайта данных в ДНК, поставив новый рекорд по количеству записанной информации.

К настоящему моменту синтез молекул ДНК начинается в промышленном масштабе. В апреле 2019 года исследователи Microsoft продемонстрировали первую полностью автоматизированную систему хранения данных в искусственно созданной ДНК с возможностью считывания. То есть такое оборудование уже реально можно использовать в дата-центрах.

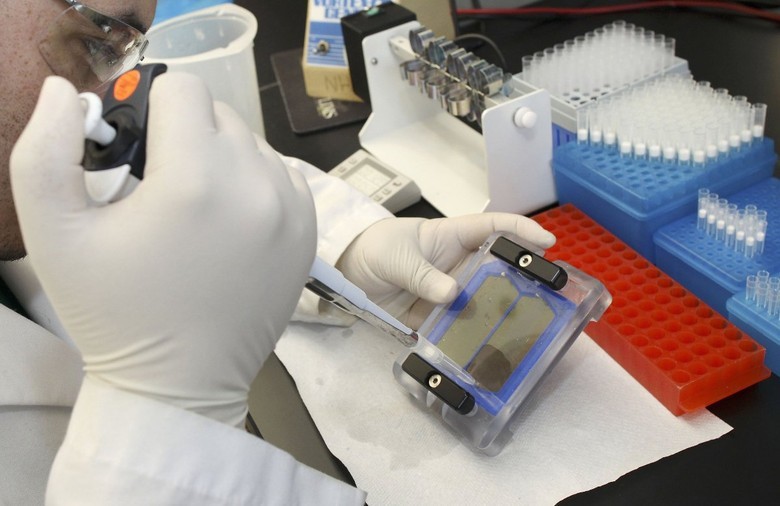

Первая в мире полностью автоматизированная система хранения данных в ДНК, источник

Для кодирования информации в ДНК используется четверичная система счисления, по количеству нуклеотидов (0 = A, 1 = T, 2 = C, 3 = G). После программного перекодирования двоичных данных система использует стандартное оборудование для подачи необходимых жидкостей и реагентов в синтезатор, который собирает изготовленные фрагменты ДНК и помещает их в ёмкость для хранения. Когда необходимо извлечь информацию, в систему добавляются другие химические вещества для правильной подготовки ДНК и через микрофлюидные насосы жидкости проталкиваются в те части системы, которые считывают последовательности молекул ДНК и преобразуют их обратно в двоичный код. Система работает полностью автоматически. Нет никаких учёных в белых халатах, никакой лаборатории и тому подобных аксессуаров из экспериментов прошлого.

По словам исследователей из Microsoft, автоматизация — ключевая часть головоломки, чтобы организовать хранение данных в коммерческом масштабе и сделать его дешевле. Сейчас учёные дорабатывают отдельные модули этой автоматической системы, интегрируют в неё опенсорсное программное обеспечение и оборудование типа Puddle и PurpleDrop, чтобы запись информации в ДНК стала реально общедоступным стандартом.

Ещё предстоит решить главную проблему — низкую скорость записи информации (то есть синтеза ДНК).

Кроме синтеза искусственных ДНК, есть вариант записи цифровых данных в естественные ДНК. В каком-то смысле это даже более простой процесс, потому что недостатка в накопителях нет, их полно вокруг. Например, запись производят с помощью фермента пирококка (Pyrococcus furiosus) PfAgo, который механически разрывает цепочки ДНК в специфических местах. В данном случае единица — наличие разрыва, а ноль — его отсутствие в возможном месте разрыва. Подробнее см. статью «DNA punch cards for storing data on native DNA sequences via enzymatic nicking» в журнале Nature Communications (8 апреля 2020 года).

Атомы

Одна из альтернатив ДНК по плотности и долговечности хранения информации — наноструктуры.

Например, в 2016 году инженеры из Университета Дельфта создали пластинку из меди, на поверхности которой выстроена решётка атомов хлора. Меняя расположение «дырок» в решётке, авторы кодируют биты.

Метод кодирования информации

На одном квадратном сантиметре поверхности подобного материала помещается до 10 терабайт.

Фрагмент фейнмановской лекции «Там внизу много места», записанный на атомном уровне. Изображение: TU Delft

В 2017 году международная группа физиков добилась стабильной записи и хранения информации на протяжении нескольких часов в одиночных атомах гольмия. В данном случае носителем информации являются неспаренные электроны гольмия, то есть это тоже в каком-то смысле разновидность магнитной памяти.

Так или иначе, но информационная плотность 1 бит = 1 атом позволяет хранить на квадратном сантиметре материала порядка 10 петабайт данных (в случае монокристалла железа). Разумеется, объём информации зависит от того, какой конкретно материал используется и сколько у него атомов на сантиметр.

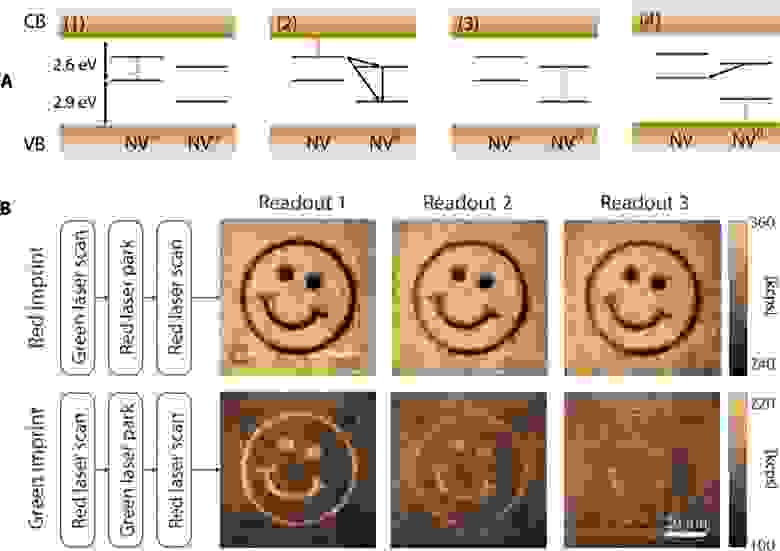

Алмазы

Один из экзотических накопителей информации — алмаз. Например, в 2016 году физики из Городского колледжа Нью-Йорка предложили в качестве бита памяти использовать дефект в трёхмерной решётке алмаза, так называемый NV-центр. Учёные продемонстрировали способ записи, многократной перезаписи и считывания информации, которая надёжно хранится в алмазе сколько угодно долгое время (но только в полной темноте).

Подробнее см. работу «Long-term data storage in diamond» в журнале Science Advances за 26 октября 2016 года.

Голографическая память (награждается посмертно)

Объёмная оптическая память и голографическая память — другие потенциальные технологии повышенной ёмкости данных. Хотя по сути они мало отличаются от многослойных дисков DVD: принцип записи примерно такой же.

В объёмной оптической памяти чтение и запись файлов достигается фокусировкой лазера в объёме носителя (например, того же алмаза, как в примере выше). В голографической памяти данные передаются не побитово, а целыми блоками до гигабайта. В существующих экспериментах носителем выступает ниобат лития (LiNbO3), теоретическая плотность данных составляет 1 TБ на кубический сантиметр, практически ожидаемая плотность — 10 ГБ/см³.

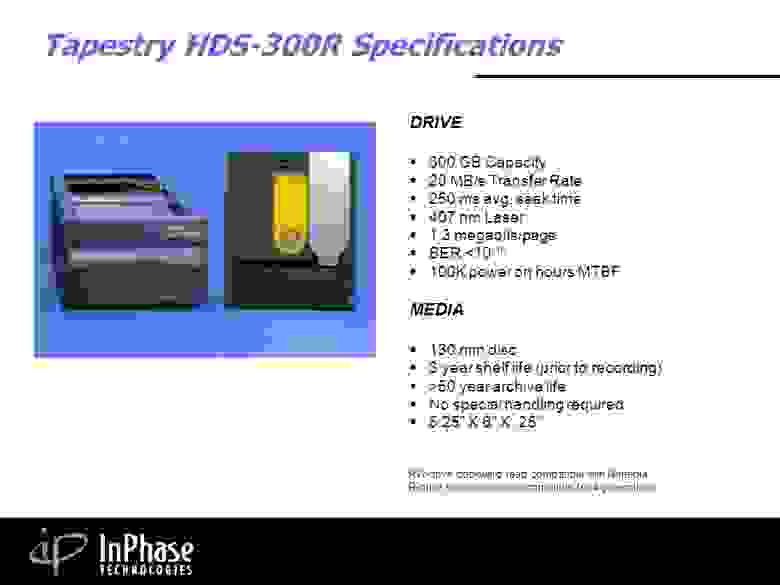

Перспективы голографической памяти были поставлены под сомнение в 2010 году, когда пионер в этой области InPhase Technologies объявил о банкротстве после девяти лет работы и $100 млн полученных инвестиций. Первый продукт компания выпустила в 2007 году: 300-гигабайтные голографические диски Tapestry HDS-300R по цене $135 выглядели отлично, но привод для их записи продавался за… $15 000. Всё кончилось банкротством.

Диск и привод Tapestry HDS-300R

С тех пор термин «голографическая память» в индустрии стал не совсем приличным, примерно как «нейронные сети» в конце 90-х. Немногочисленные исследователи нейросетей старались использовать другие термины, чтобы не раздражать коллег. Технология сильно дискредитировала себя за десятилетия бесплодных исследований с 1950-х.

Неизвестно, какие накопители будет использовать человечество в будущем. Шансы остаются в том числе у магнитных. Там можно кардинально повысить плотность информации, если оперировать не двумя магнитными состояниями (заряд есть/нет), а бóльшим количеством состояний. Например, шестью состояниями, в каждом из которых намагниченность отдельных фрагментов ячейки сонаправлена с намагниченностью одного из трёх вытянутых эллипсов, см. «Towards a six-state magnetic memory element», Appl. Phys. Lett. 108, 182401 (2016).

Есть и другие интересные идеи. Например, информацию можно хранить в нейросетях по аналогии с долговременной памятью в мозге. Или использовать копии настоящего мозга, как в фантастическом рассказе «Лена». Такие копии пригодны не только для хранения информации, но и для выполнения умственной работы.

Правда, последние исследования показали, что в человеческом мозге информация хранится с сильной контекстной компрессией. В результате даже самые яркие воспоминания неизбежно изменяются со временем. Это хорошо для психики, но плохо подходит для долговременного хранения цифровых данных.

Маклауд предоставляет облачные серверы с быстрым и надёжным дисковым хранилищем на основе дисков NVMe. Зарегистрируйтесь по вышеуказанной ссылке и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Источник

ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ, ИННОВАЦИИ

Измеритель диаметра, измеритель эксцентриситета, автоматизация, ГИС, моделирование, разработка программного обеспечения и электроники, БИМ

Как можно хранить данные: нестандартные методы и перспективы

Технологии хранения информации не остановились в развитии — нас ждут необычные хранилища, создаваемые прямо сейчас в научных лабораториях. Облака никуда не исчезнут, вот только информация будет храниться совсем на других носителях.

Запись в ДНК

Исследователи из Лаборатории молекулярных информационных систем сохранили 200 мегабайт данных в ДНК — новый рекорд!

Компьютерные данные можно переместить в основу самой жизни — ДНК. Молекулы ДНК могут потенциально хранить весь объем мировой цифровой информации — уже сейчас это 1,1 зеттабайта (10 21 ) данных — примерно в 9 литрах раствора в течение тысячелетий.

В природе молекулы ДНК несут генетические инструкции, управляющие функционированием живых организмов. Емкость ДНК ошеломляет по сравнению с самыми передовыми электронными системами хранения. Закодированную в ДНК информацию в экзабайт данных теоретически можно хранить в объеме, который занимает одна песчинка.

Эксперименты, проведенные учеными из Европейского института биоинформатики в Хинкстоне (Англия) в 2013 году и в 2012 году в Гарварде, показали, что можно хранить файлы данных в ДНК, а затем читать информацию в цифровом виде. Исследовательские группы из Университета штата Иллинойс и Вашингтонского университета, основываясь на этой работе, смогли сохранить четыре небольших файла изображений, а затем восстановить их с помощью специального идентификатора файлов.

Биологи из Гонконга сумели внедрить в клетку бактерии E.coli синтетическую ДНК с несколькими килобайтами зашифрованной информации. Для хранения данных использовалась четверичная система счисления, по количеству нуклеотидов. Данные (текст) переводились в четверичную систему, а затем «шифровались» цепочкой нуклеотидов.

С тех пор показатели емкости ДНК постоянно увеличивались за счет изменения подхода: вместо живой клетки использовалась синтетически сгенерированная молекула, а вместо четверичной системы — бинарная.

ДНК — замечательная среда для долговременного хранения. Если на первых экспериментах нужно было поддерживать холод и сухость, то в последующих опытах информацию удавалось сохранить при комнатной температуре. А если добавить ДНК в кварцевый шарик и хранить при температуре -18 °C, то информация будет сохранена на миллионы лет.

Почему прямо сейчас не строят дата-центры, внутри которых будут чашки Петри? Оборудование для работы с ДНК стоит непомерно дорого (стоимость кодирования информации в ДНК оценивается примерно в $ 12 400 за мегабайт, стоимость считывания — $ 220 за 1 мегабайт), однако стоимость секвенирования или «считывания» генетического кода падает быстрее, чем стоимость компьютерной памяти, и технологии создания синтетической ДНК продолжают развиваться. Но не решена другая важная проблема — скорость записи и считывания информации занимает несколько часов.

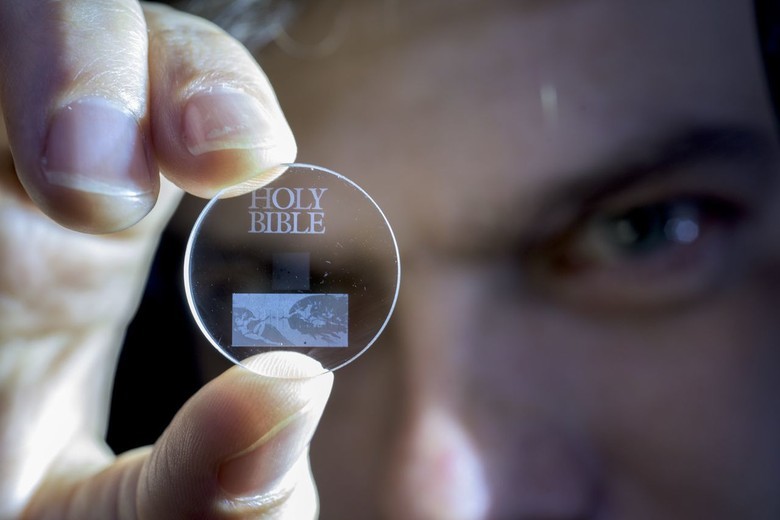

Кварцевое стекло

ДНК с кварцем обеспечивает удивительное долголетие записанной информации. Кварц сам по себе потрясающее вещество и обеспечивает защиту и хранение данных без помощи экспериментов с нуклеотидами. Диск из кварцевого стекла, не превосходящий размерами CD-диск, потенциально может вместить несколько сотен терабайт информации, при этом выдерживает температуру до 1000 °C и имеет практически неограниченный срок хранения (около 300 млн лет). Ученым из университета Саутгемптона удалось успешно записать и считать информацию в кварцевом стекле по аналогии с CD-диском, создавая точки (углубления) на поверхности стекла.

Hitachi разрабатывает технологию создания в стекле 50 двусторонних слоев с помощью фемтосекундного лазера, очень быстро меняя фокусировку на разных слоях. В то же время Western Digital и Seagate работают над дисками, использующими технологию термоассистируемой магнитной записи, комбинирующей магнитное чтение и магнитооптическую запись, с помощью которой можно будет создать диски формата 3,5” с емкостью до 60 ТБ.

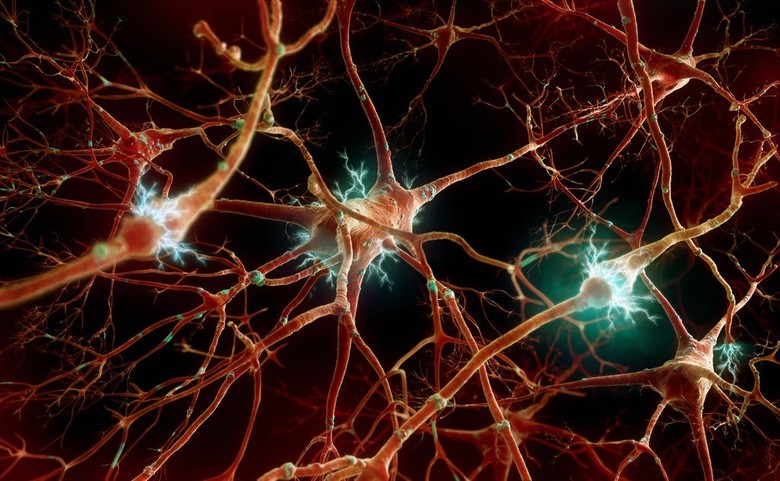

Хранение данных в нейронах

Почему бы не подглядеть устройство хранения информации, созданное самой природой? Наш мозг является первым долговременным «устройством» хранения информации — по крайней мере, мы точно знаем, что он работает. А значит, повторив работу мозга, сможем по аналогичной методике записывать информацию.

Человеческий мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов нейронов. Нейрон соединяется с другими нейронами через примерно 1000 взаимосвязей, или синапсов, таким образом, в человеческом мозге существует около 100 триллионов связей, которые в основном выполняют работу по хранению данных. Ученые предполагают, что человеческий мозг может хранить до 1 петабайта данных, используя только 20 ватт непрерывной мощности. На самом деле, мы не можем эффективно пользоваться этим огромным хранилищем, потому что мозг все время занят выполнением основных моторных функций, которые необходимы нашему организму, чтобы остаться в живых.

Нейробиологи научились воздействовать на сеть нейронов, заставляя их принимать то или иное состояние под воздействием точечных электроимпульсов. Ученые из Тель-Авивского университета использовали пикротоксин (активный стимулятор центральной нервной системы), чтобы зафиксировать паттерны в живой сети нейронов.

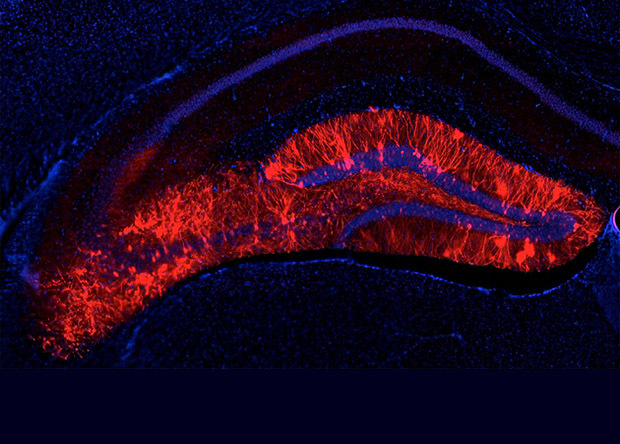

Нейроны активизируются в момент формирования приятных воспоминаний

Для создания совместно работающих групп нейронов, функционирование которых лежит в основе процессов обучения, другая группа ученых использовала технологию оптогенетики, которая позволяет произвольно активировать популяции нервных клеток с помощью облучения мозга светом определенной волны.

Многократная искусственная активация нейронных групп позволяет создать стабильные группы клеток, которые являются основной памяти. Воздействуя методами оптогенетики, удалось записать в мозг искусственные воспоминания.

Хранение информации в газе

Звучит абсурдно. Газ всегда пытается убежать из любого контейнера, в котором хранится, а молекулы ведут себя хаотично, передвигаясь с большой скоростью. Скорость, температура, давление и объем не остаются неизменными в газе, поэтому нельзя использовать эти параметры для записи информации.

Однако можно передавать информацию за счет смеси различных газов. Наше обоняние — это уже процесс считывания информации, позволяющий обнаружить множество различных органических соединений. Собаки используют запахи в качестве универсального источника данных об окружающем мире.

Раньше считалось, что человек может различать только около 10 000 различных ароматов, в то время как собаки имеют в 1000–10 000 раз более чувствительное обоняние. Однако группа исследователей из Рокфеллеровского университета утверждает, что человеческий нос действительно способен различать порядка триллиона различных ароматов. И это, вероятно, только нижний предел потенциального количества обонятельных паттернов, которые могут различать люди.

Раз человеческая обонятельная система намного превосходит другие чувства по числу различных стимулов, которые она может различать, значит ее (или цифровой аналог) можно использовать для считывания различной информации. Состав газа можно использовать для шифрования определенного вида данных. Реакция между газами также является достаточно предсказуемым фактором, чтобы на ее основе передавать или хранить информацию.

Маркировка ароматической композиции позволяет использовать запахи для передачи информации: летучие химические вещества создают различные виды запахов, каждому из которых можно присвоить метку цифровых данных.

Хранение везде

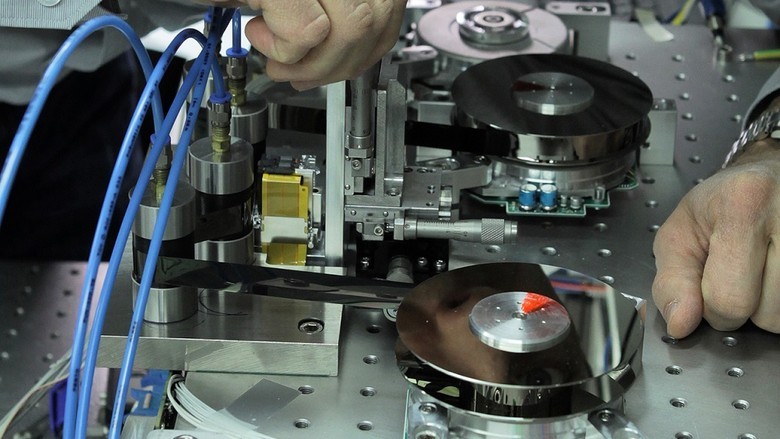

Сканирующий туннельный микроскоп

Раньше считалось, что будущее компьютерной памяти заключается в голографической технологии, сохраняющей цифровые данные с высокой плотностью внутри кристаллов. Однако перспективные исследования, использующие электрон и ядро атома, показывают принципиальную возможность сохранения информации практически в любом объекте.

Сейчас один бит в обычных жестких дисках «занимает» миллион атомов. В новой системе удалось создать стабильный магнит из одного атома вещества (гольмия) и превратить два таких магнита в «жесткий диск», способный хранить два бита информации. В теории всего в одном грамме гольмия можно сохранить около 456 экзабайт данных.

В эксперименте были использованы атомы гольмия на подложке из оксида магния при температуре -268 градусов Цельсия. Ученые изменяли направление магнитного поля с помощью электрического импульса от сканирующего туннельного микроскопа. Считывать данные ученые могли, используя тот же микроскоп. Метод теоретически позволяет увеличить плотность записи в тысячу раз.

Воскрешение старых технологий

Всегда можно усовершенствовать старую технологию и повторять этот процесс снова и снова. С середины девяностых годов магнитная лента умирала, постепенно вытесняемая жесткими дисками и твердотельными накопителями. Громоздкая лента с множеством хрупких движущихся частей для перемотки, могла только рассыпаться в прах… Но она не умерла. Оказалось, что лента позволяет дешевле, чем при применении SSD и HDD, хранить данные. А при определенной доработке напильником, она может соответствовать современным стандартам хранения информации.

Еще в 2013 году IBM совместно с Fujifilm удалось записать 220 Тб на одну бобину магнитной ленты; а ведь ленты впервые использовали еще в 1952 году. Технология подходит для тех данных, работа с которыми не требует высокой скорости. Чтобы повысить надежность, исследователи использовали современные системы управления сервоприводами, которые позволяют перемещать магнитную головку в пределах 6 нанометров, а также улучшили алгоритм обработки сигналов и коррекции ошибок.

Возможно, одна из предложенных в сегодняшнем материале технологий станет стандартом де-факто. Вероятно также, что учесть все направления развития нельзя, и через несколько лет появится неожиданная идея, которая перевернет наши представления о работе с резервированием данных. При всех раскладах футуристические методы сохранения информации изменят мир уже очень скоро.

Источник