- Перспектива в рисунке

- Немного теории

- Принципы построения

- Линейная перспектива и ее виды

- Фронтальная перспектива

- Угловая перспектива

- Трехточечная перспектива

- Линейная перспектива поэтапно

- Фронтальная перспектива

- Угловая перспектива поэтапно

- Трехточечная перспектива и ее этапы

- Линейная перспектива в рисунке

- Основы перспективы в рисунке

- Правила перспективы в рисунке

- Понимание идеи перспективы

- Как произвести впечатление глубины

- Фронтальная перспектива

- Угловая перспектива

- Перспектива с тремя точками схода

Перспектива в рисунке

Мы живем в трехмерном мире. Каждый предмет имеет объем и находится от нас на определенном расстоянии. Но как этот мир 3D перенести на плоскую бумагу, не потеряв при этом ощущение объемности изображения на рисунке. В этом нам помогут законы перспективы.

Изображение строится по определенным канонам, и неважно, что вы рисуете – натюрморт или улица, уходящая в перспективу.

Если нарушить законы построения, предмет, который находится дальше, может оказаться большего размера, чем нужно, и тогда нарушится вся композиция.

Для придания объемности рисунку также используют рельеф и светотень.

Есть определенные правила, по которым строится изображение. Соблюдая их, вы получите реалистичный рисунок.

Немного теории

Прежде, чем приступать к практике, нам необходимо хорошо изучить теорию. Для начала посмотрим, какие понятия используются в перспективе. Основными являются точка схода и линия горизонта, без них мы не сможем правильно построить изображение.

Перспектива – это лишь оптическая иллюзия. Перед нами стоит задача отобразить на плоскости объемное изображение, то есть на плоскости передать глубину. Поэтому важно знать, как мы можем создать иллюзию, чтобы сознание воспринимало ее, как изображение, имеющее форму.

Изобразительное искусство развивалось постепенно. Художники далеко не сразу стали рисовать объекты в перспективе. Например, в средневековой живописи предметы изображались такими, какие они есть в реальности, а не такими, как их воспринимает наш глаз. Поэтому рисунок получался абсолютно плоским.

Принципы построения

Переходя к теории, обозначим три главных принципа, которые применяются при создании рисунка, чтобы построить правильную линейную перспективу.

• Ближний объект (например, деревья, здания) рисуются перед сзадистоящими, то есть создается эффект частичного перекрытия.

• От нас дальние объекты должны быть более легкие, то есть их не нужно прорисовывать толстыми линиями, должно создаваться ощущение воздушного пространства.

• Для создания эффекта расстояния дальние объекты должны быть меньше тех, что расположены на переднем плане.

Вы можете наблюдать это, если осмотритесь вокруг себя. В реальности все линии в комнате – это либо параллельные, либо перпендикулярные относительно друг друга. Но когда мы рисуем в перспективе, наши параллельные линии начинают сходиться, и чем дальше они от нас, тем ближе они друг к другу.

Эта точка, в которой сходятся в итоге все линии – называется точкой схода. Когда мы смотрим на что-либо, то наш взгляд как бы прокладывает прямую линию к центру объекта. Этот центр и будет той самой точкой схода.

Ширина нашего зрения невелика, всего около 20 см, если говорить о переднем плане, но мы воспринимаем и дальние предметы, и здесь мы уже можем видеть вещи, находящиеся от нас на расстоянии в сотни метров. Чем дальше простирается взгляд, тем шире становится поле вокруг центральной точки. В зависимости от этого предметы будут искажаться, подчиняясь законам линейной перспективы.

Поэтому в процессе рисования важно зафиксировать точку схода и придерживаться ее, иначе рисунок получится искаженным и нереалистиным.

Еще один важный элемент при построении линейной перспективы – линия горизонта. Эта плоскость – воображаемая линия, которая находится на уровне глаз и уходит в даль. Она хорошо видна на открытом пространстве, например, на побережье. Линия горизонта точно разделяет две стихии. Это только то, что мы видим, т.к. на самом деле небо находится над нами, а водная гладь не заканчивается в пределах нашего зрения, а простирается далеко за видимой линией горизонта.

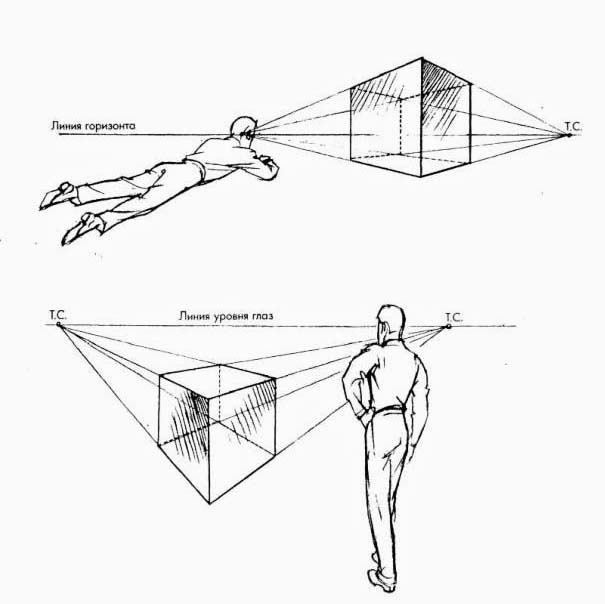

При выборе высоты горизонта вы определяете конкретную заданную точку зрения для того, кто будет смотреть на вашу картину. То есть, на рисунке линия горизонта не будет перемещаться вместе с нашим взглядом, она останется неподвижной, такой, какой ее увидел сам художник.

Рисовальщик может изобразить на рисунке предметы с разных точек зрения. Например, если он нарисовал фигуру сверху вниз, то смотрящий смотрит на нее сверху. При центрированной композиции, то есть, когда линия горизонта изображена на средней высоте, будет создаваться ощущение симметрии, то есть предмет будет отображен фронтально. А если точка зрения будет расположена снизу, то уже само изображение будет уходить вверх, а мы будем смотреть на него снизу.

Линейная перспектива и ее виды

Далее давайте разберем, сколько существует типов линейной перспективы и как же правильно рисовать те или иные объекты, чтобы рисунок получился объемным и реалистичным.

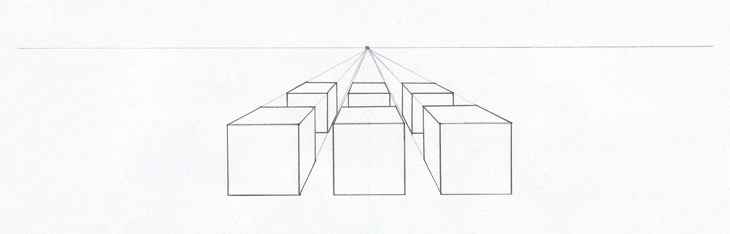

Фронтальная перспектива

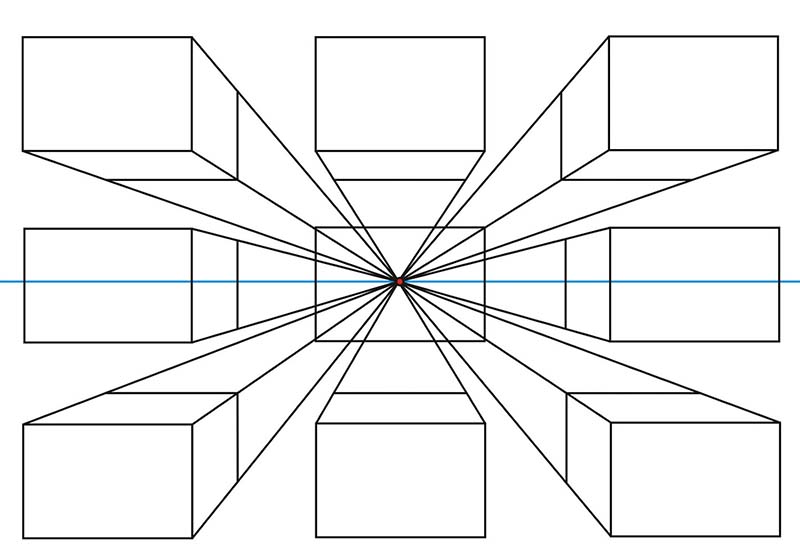

Самый элементарный вид пространственного изображения – линейная перспектива с одной точкой схода. Как следует из названия, предмет относительно нас будет находиться с фронтальной стороны. Часть граней будет параллельна, а часть – перпендикулярна линии горизонта. Линии, находящиеся параллельно лучу зрения, будут сходиться в точке схода. А те, что находятся под прямым углом к лучу зрения — не будут искажены

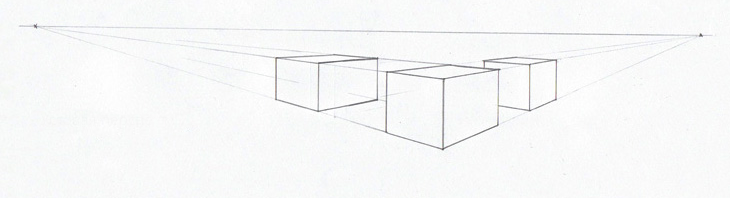

Угловая перспектива

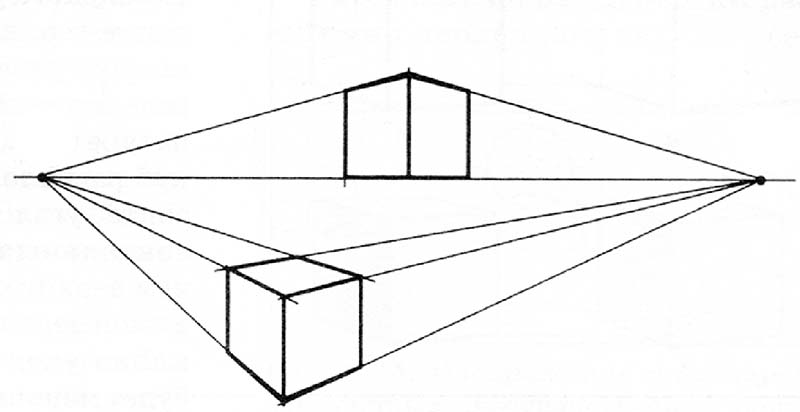

Изображение может находиться и под углом к смотрящему. Тогда у нас образуются две точки схода, а такая линейная перспектива будет называться угловой.

Как вы уже заметили, ее отличительной чертой является наличие сразу двух точек, куда будут сходиться линии в перспективе.

Для наглядности за пример возьмем рисунок куба. Если смотреть на него со стороны одной из граней, то ребра геометрического тела будут проходить по линиям схода с двух сторон. Некоторые линии на рисунке (в данном случае, боковые грани куба) останутся перпендикулярными линии горизонта. Такая перспектива встречается достаточно часто, т.к. в реальной жизни многие предметы мы видим именно с этого ракурса.

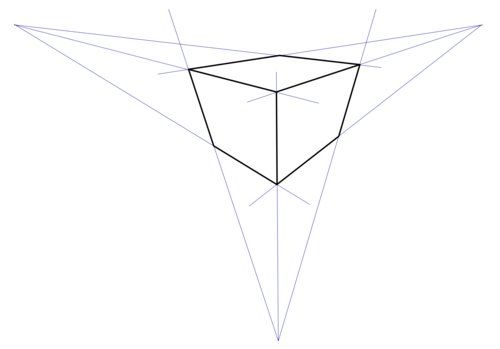

Трехточечная перспектива

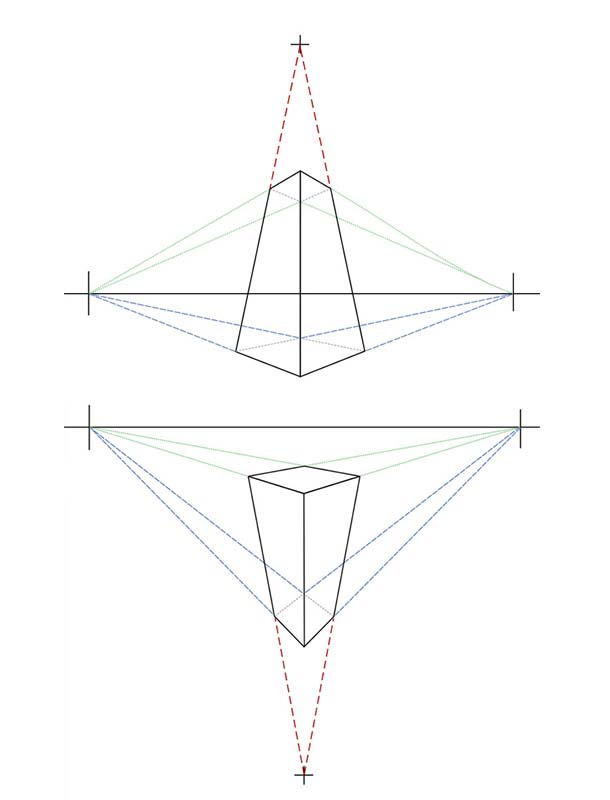

Еще одним методом построения предмета в пространстве – использование трех точек схода. Такую перспективу еще называют вертикальной или наклонной. При таком типе нужно так же искажать вверх предмета в угловой перспективе. Этот способ часто применяют в своих чертежах архитекторы.

В данном ракурсе эффектно получаются высотные здания, например, небоскребы. Точка схода, которая находится выше линии горизонта, называется зенит, а та, что ниже – надир. Стоит отметить, что ни одна из линий не будет параллельна картинной плоскости.

Линейная перспектива поэтапно

Теперь мы рассмотрим детально, как нужно строить изображение, чтобы не исказить перспективу. Напомним, что в зависимости от правильности исполнения зависит реалистичность рисунка.

Фронтальная перспектива

Первым делом нам нужно определить базовые элементы, образующие перспективу, то есть, линию горизонта и точку схода. Теоретически, на рисунке их можно расположить в любом месте, но не с каждой позиции получится удачный ракурс.

Теперь мы определяем две линии схода, которые будут обозначать ширину нашего куба. По ним будут проходить грани фигуры, располагающиеся по бокам.

Две линии схода послужат основанием нашей фигуры. Этим мы создаем глубину куба. То есть, прорисовываем левую и правую боковые линии. Далее мы соединяем их двумя параллельными линиями между собой. Эти связующие горизонтальные линии основания будут параллельны линии горизонта.

Далее мы будем рисовать вертикальные ребра фигуры. Для этого мы возьмем две боковые точки, которые находятся на переднем плане. Из них мы проведем по одной вертикальной линии вверх.

Теперь мы проведем еще две линии схода, которые будут пересекать ранее нарисованные боковые ребра будущей фигуры. Этим мы окончательно определили высоту нашего куба.

Если вы заметили, то все линии схода выходят из одной точки, в этом и заключается особенность построения фронтального типа.

Далее нам нужно изобразить переднюю грань куба. Для этого проводим горизонтальную линию между боковыми ребрами. Учтите, что они должны находиться на одной высоте относительно друг друга, то есть, соединяющая их линия будет параллельна основанию фигуры.

Теперь изобразим ребра, которые находятся на заднем плане. Как и в случае с фронтальными линиями, мы их проводим из точек пересечения основания и боковых линий схода. Вести их нужно до пересечения с верхними линиями схода.

Далее мы соединяем эти две линии между собой параллельной основанию горизонталью.

Нам осталось обозначить лишь верхнюю поверхность изображаемого объекта. Проводим два отрезка по верхним линиям схода, тем самым соединяя заднюю часть фигуры с фронтальной.

На завершающем этапе просто стираем лишние линии, которые не должны быть видны. Это линии схода и невидимые ребра.

Конечно, это самый простой пример, но вне зависимости от того, что вы изображаете, принципы построения останутся неизменными. Главное, чтобы перспектива не исказилась.

Угловая перспектива поэтапно

Такая перспектива считается наиболее распространенной. Ее особенность заключается в наличии двух точек схода. Предметы в этом ракурсе мы видим под углом.

Для примера мы возьмем параллелепипед. В зависимости от того, под каким углом он находится, фигура будет представать перед нами фронтально, снизу или сверху.

Мы разберем изображение нашей фигуры из одной позиции – «с высоты птичьего полета». Это является наиболее простым и понятным примером для начинающих.

Как мы уже знаем, для построения нам нужны две точки схода. Как и в первом варианте, мы проводим линию горизонта, но теперь пересекаем ее двумя отрезками, обозначающими точки схода.

Из точек мы проводим по две линии, которые послужат нижним основанием нашей будущей фигуры в местах их пересечения. После обозначения основания мы будем строить вертикальное фронтальное ребро нашего параллелепипеда. Оно определит высоту фигуры. Переднее ребро строится вверх из ближайшей к нам точки пересечения линий схода.

Теперь мы проводим еще две линии схода для соединения фронтального ребра с двумя точками схода. По этим линиям позже мы будем строить верхнюю грань параллелепипеда.

Следующим этапом мы проводим две вертикальные линии из двух дальних боковых углов основания. Их нужно довести до пересечения с верхними линиями схода.

Теперь мы проводим еще две линии из точек схода, они должны пересечь вертикальные линии дальних боковых ребер в верхней точке. Этим самым мы обозначим верхнюю грань.

Соединяем места пересечений нижнего основания и двух новых линий схода вертикальным отрезком. Теперь у нас получились два задних ребра. После чего выделяем линии схода, обозначающие верхнюю грань.

Завершающим штрихом будет удаление лишних линий построения и невидимых ребер фигуры.

Трехточечная перспектива и ее этапы

При помощи трех точек схода мы пространственно можем уменьшить размеры объектов в высоту и глубину. Для примера мы вновь возьмем параллелепипед и изобразим его с точки зрения снизу.

Знания по угловой перспективе помогут построить основание фигуры. Ее этапы мы описывали выше.

Теперь нам нужна еще одна точка. Она располагается в центре между двумя уже имеющимися. Она находится намного выше линии горизонта.

От нее мы проводим три отрезка, которые должны заканчиваться в углах основания. Это будут ребра нашей будущей фигуры.

Теперь мы будем строить верхнюю грань фигуры. Для этого мы проводим линии схода из двух боковых точек. Высоту вы определяете сами. Главное, чтобы она не была выше третьей точки схода. В местах их пересечения обрисовываем верхнее основание.

На заключительном этапе, как обычно, убираем вспомогательные линии и грани фигуры, которые невидны.

Рассмотрим еще один вариант рисунка параллелепипеда в трехточечной перспективе – вид объекта сверху. При данном варианте третья точка схода располагается под линией горизонта.

Мы как бы начинаем рисовать фигуру сверху. То есть, вначале при помощи линий схода по законам угловой перспективы мы рисуем верхнее основание. Остальные этапы построения будут повторять шаги из предыдущего варианта «вида снизу».

Рисуя самостоятельно, можно допустить ошибки, и у вас могут возникнуть вопросы по правильности построения. В школе-студии «Мастер рисунка» опытный преподаватель даст основу, подскажет с чего начать и как правильно изображать предметы с любой точки.

Источник

Линейная перспектива в рисунке

Несмотря на то, что мы живем в трехмерном мире, у нас есть только два измерения для изображения предметов на бумаге. Третье измерение — то, которое придает глубину картине, рисунку, скетчу или чему-то еще, создается с помощью правил перспективы. Даже если вы рисуете только натюрморты на столе, вам нужно понять и освоить принципы перспективы.

Основы перспективы в рисунке

Вот основные понятия, используемые в теории:

- точка схода;

- главный луч зрения;

- линия горизонта;

- предметная плоскость;

- картинная плоскость;

- угол зрения.

Прежде чем начать выяснять, что все это значит, давайте немного отвлечемся и вспомним, например, грамматику. Никто, кроме разве что специалистов, особенно не интересуется грамматикой. Мы признаем, что это помогает нам лучше выразить себя (при условии, что нам не нужно тянуться к учебнику, прежде чем мы осмелимся открыть рот). Мы спрягаем глаголы и строим предложения полностью автоматически, не думая об этом. Мы можем сделать это, потому что мы слышали те же самые грамматические конструкции буквально тысячи раз.

То же самое и с перспективой. Сама по себе наука перспективы мало интересует большинство из нас. Мы заинтересованы в ней только в той мере, в какой она может помочь нам лучше рисовать. Другими словами, есть два пути приближения к перспективе: научный или теоретический путь и практический путь. С теоретическим подходом вы узнаете набор абстрактных правил, и можете быть уверены, что это вам очень быстро надоест.

Поэтому, имеет смысл подойти к вопросу художественной перспективы с практической точки зрения.

Конечно, можно было бы обойтись совсем без перспективы, но это было бы не совсем верно. Перспектива — самый мощный путь для придания реализма и глубины вашим рисункам, что делает их более живыми и естественными. Без нее художественные инструменты в вашем распоряжении (а значит, и ваши результаты) будут ограничены, и вот почему.

Перспектива — это скрытый, но жизненно важный элемент пейзажа, объекта или портрета. Это, на самом деле, оптическая иллюзия, которая применяется ко всему, что вы видите. Помните, что рисунок — это не то же самое, что скульптура. Перед вами стоит задача воспроизвести на плоском листе бумаги то, что на самом деле обладает третьим измерением: глубиной. Итак, перспектива — это всего лишь оптическая иллюзия, применяемая ко всему, на что вы смотрите. Вот почему мы должны знать немного о том, как наш мозг выстраивает картинку.

Исторически художникам потребовалось некоторое время, прежде чем они пришли к соглашению насчет перспективы. Многие средневековые произведения искусства очень красивы, но они показывают вещи такими, какие они есть, а не такими, какими их видит глаз.

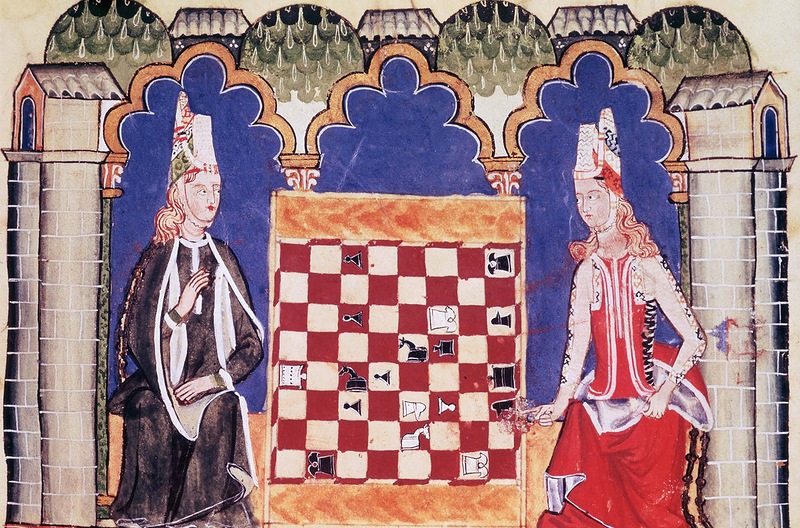

Посмотрите, например, на эту иллюстрацию. Шахматная доска видна без рельефа, но фигуры на доске изображены в профиль и повернуты в направлении, в котором они установлены на доске. Колонны развернуты под каким-то странным углом. И женщины довольно любопытно расположены. Другими словами, в одной картине есть несколько разных «точек зрения», и это, скорее, отталкивает.

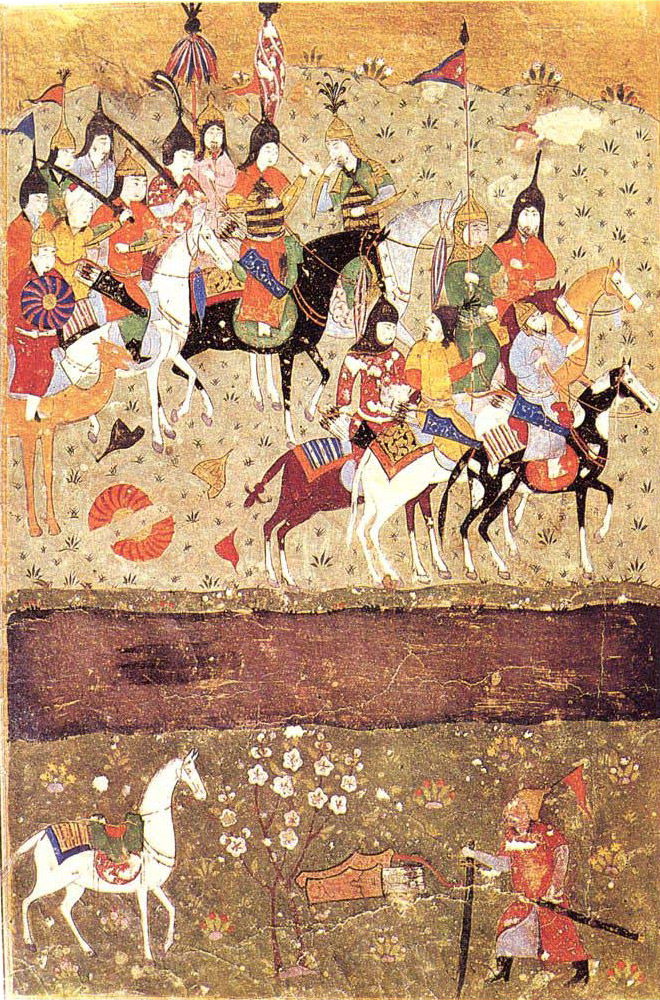

Эта персидская средневековая миниатюра является еще одним примером частичного отсутствия перспективы. Здесь несколько различных точек зрения объединены в одну картину. И мы замечаем, что люди и лошади на дальнем плане такие же большие, как и те, что расположены ближе к нам. В перспективе они, конечно, будут меньше.

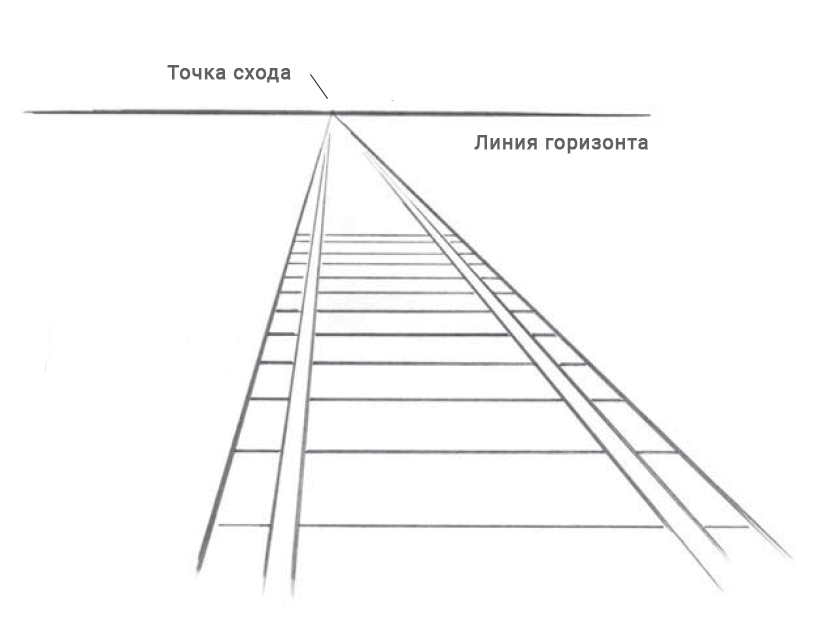

А на этой фотографии дорога, кажется, становится все меньше и меньше, когда она отдаляется от нашего взгляда. На самом деле, конечно, ширина всегда одинакова – в противном случае не было бы достаточно места для автомобилей!

При взгляде на это фото создается впечатление, что два рельса в конечном итоге объединились вместе. Визуально говоря, это правда, но только визуально. Разум и глаз находятся в постоянном конфликте: разум подсказывает мозгу: «эти рельсы параллельны и горизонтальны». Глаз отвечает: «как видите, рельсы поднимаются к небу и становятся тоньше к вершине». Мозг говорит: «рельсы всегда параллельны, иначе поезда сошли бы с рельсов».

Но если мы хотим научиться хорошо рисовать, нам нужно перестать «думать о мире», а вместо этого начать слушать, что говорят нам наши глаза. Как вы увидите, всегда трудно забыть наши знания о вещах, когда мы пытаемся их расшифровать. И все же мы должны научиться концентрироваться исключительно на зрительном восприятии. Вы сталкиваетесь с пейзажем, простирающимся перед вашими глазами к горизонту. Ваш мозг регистрирует глубину, которая движется от переднего плана вдаль. У вас нет проблем в размещении, с определением того, что вы видите слева и справа на соответствующих сторонах листа бумаги. Но как вы собираетесь визуализировать глубину?

Правила перспективы в рисунке

Вот три основных принципа, которые можно использовать отдельно или все вместе.

- Ближние к нам деревья нужно рисовать перед теми, которые находятся дальше – это будет иметь эффект их частичного перекрытия.

- Дальние от нас деревья нужно рисовать более легкими, с меньшим нажимом, это создаст иллюзию воздушного пространства.

- Нарисуйте деревья на дальнем плане меньше по размеру, чем те, что на переднем — это даст нам эффект расстояния.

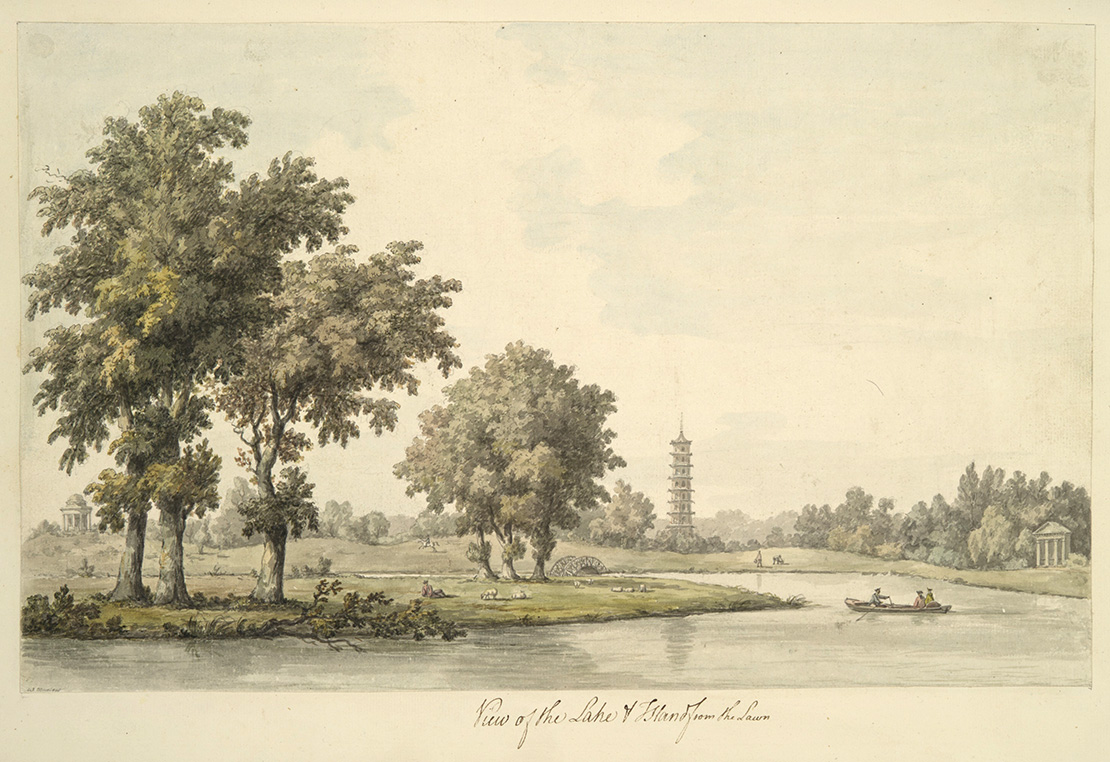

Давайте теперь посмотрим на этот рисунок интерьера. Перспектива, которая создает впечатление глубины, представляет комнату не такой, какая она есть на самом деле, а такой, какой ее воспринимает глаз. Рисование в перспективе — это, в сущности, искусство рисования «неправильно», таким образом, что конечный результат кажется «правильным». Или, говоря по-другому, это искусство закрывать один глаз, чтобы лучше видеть.

Прежде всего, давайте еще раз взглянем на картинку. Вы сможете пронаблюдать то же самое, если оглядитесь вокруг в комнате, в которой вы находитесь. Стены под прямым углом друг к другу, есть окно с жалюзи и паркетный пол. Посмотрите на линии, образованные краями предметов и углами стен. Линии по большей части вертикальные или горизонтальные и перпендикулярны друг другу. Это совершенно естественно, так как архитектор спроектировал все под прямым углом, и строитель использовал отвес, заданную площадь и технические чертежи, чтобы воплотить план архитектора в жизнь.

Понимание идеи перспективы

Попробуйте представить себе проблему с точки зрения слепого человека. Он не сможет оценить глубину места до тех пор, пока у него не будет возможности пройтись внутри этого пространства. В отличие от тех из нас, у кого есть зрение, он не имеет возможности «путешествовать с глазом». Если бы кто-то слепой с рождения вдруг смог увидеть, у него сложилось бы ужасное впечатление, что все бросается ему в лицо. Но в то время, если слепой человек не может водить машину, то одноглазый мужчина или женщина, конечно, может. Другими словами, наличие только одного глаза не мешает оценить глубину места или расстояние, разделяющее, например, две машины. Трехмерное зрение — не единственный способ получения информации о глубине. Мы могли бы сказать, что одноглазый человек за рулем автомобиля «читает» глубину в перспективе, тогда как вы, когда рисуете, «пишете» эту перспективу, чтобы создать иллюзию глубины. Процедура практически противоположная.

Изображение проходит через невероятно сложную часть фототехники — ваш глаз. Вы можете подключить принтер к этой замечательной камере, который состоит из листочка бумаги, карандаша и руки. Все предустановлено, осталось только научиться этим пользоваться!

Как произвести впечатление глубины

В изобразительном искусстве для создания оптической иллюзии применяются разные трюки, такие как наложение двух рисунков, использование тени, рельефа и, конечно, перспективы. Также возможно совмещение нескольких методов. Два наиболее часто выбираемых художниками — рельеф и перспектива. При совместном использовании они придают удивительное ощущение реалистичности рисунка.

Куда бы вы ни посмотрели, вы «бросаете» визуальный луч в этом направлении. Луч перемещается по прямой от вашего глаза к центру изображения, которое он воспринимает и перемещает глазами. Прицеливайтесь с воображаемой винтовкой по мишени. Главный луч зрения (ваш визуальный луч) соответствует траектории полета пули. Точка, в которой пуля достигает цели, называется точкой схода.

Наше зрение более или менее коническое. То есть, когда мы смотрим в определенном направлении, ширина нашего зрения составляет около 20 сантиметров на переднем плане и несколько сотен метров на дальнем. Чем дальше вы смотрите, тем шире поле вокруг точки схода. В зависимости от ориентации нашего визуального луча, объекты кажутся искаженными для наших глаз, подчиняясь законам оптики и перспективы.

Поэтому, когда вы начинаете рисовать, важно определить высоту и ориентацию вашего визуального луча и сохранить его. Это означает выбор единой точки зрения. Если вы пропустите эту точку и объедините несколько точек зрения, ваши объекты и фигуры будут казаться очень нереалистичными, рисунок начнет «разваливаться».

Представьте себе горизонтальный диск, расположенный вокруг головы на уровне глаз и простирающийся до бесконечности. Этот диск дает представление о главном элементе перспективы: плоскости горизонта.

Плоскость горизонта — это воображаемая линия, расположенная на уровне глаз и уходящие в бесконечность. Вы, конечно, увидите только ее часть — горизонтальную линию, расположенную на 360°. Эта линия называется линией горизонта. Теперь предположим, что вы передвигаете себя вместе со своим воображаемым диском к береговой линии. Это то, что вы увидите. Можно заметить, что линия точно разделяет ландшафт между небом и водой, сливаясь с тем, что мы обычно называем горизонтом.

Теперь представьте, что вы поднялись на самую высокую кокосовую пальму на острове и посмотрите, прошел ли естественный горизонт ниже диска, который вы держали на уровне глаз. Вы заметите, что это не так. Горизонт, горизонтальная плоскость, линия горизонта и ваш глаз поднимаются и опускаются вместе. Важно помнить, что линия горизонта всегда находится на уровне глаз.

То же самое и с фотографией. Горизонт поднимается вместе с камерой.

Плоскость горизонта художника, связанная с его точкой зрения, определяет высоту естественного горизонта. Когда вы выбираете высоту горизонта на рисунке, вы определяете эту точку зрения для любого, кто смотрит на картину. Ваш выбор определит, находится ли зритель в доминирующей ситуации по отношению к субъекту.

Если вы смотрите на изображаемую фигуру сверху вниз, то вы как бы доминируете над ней.

Центрированная композиция, линия горизонта, расположенная на средней высоте, придает изображению симметрию, которая убирает человеческий аспект.

В случае, если точка зрения находится снизу, изображаемое доминирует над вами. Оно как бы приобрело определенное господство, и вы, в каком-то смысле, в его власти.

Таким образом, перспектива в рисунке — это не просто инструмент для точного представления чего-то, это также средство для расширения вашего художественного словаря. Но не нужно путать точку зрения с композицией. Одна и та же сцена, рассматриваемая с одного и того же места, может быть нарисована по-разному, это вопрос эстетического выбора. Точка зрения определяет перспективу, тогда как композиция «задает рамку».

Фронтальная перспектива

Простейший тип пространственного изображения — фронтальная перспектива с одной точкой схода. Перспектива называется фронтальной (одноточечной), если предмет изображается во фронтальном положении («анфас»), то есть часть из его граней параллельна картинной плоскости.

Отметим, что все линии, параллельные лучу зрения, сходятся на главной точке — точке схода. Все остальные вертикальные и горизонтальные линии, перпендикулярные лучу зрения, остаются вертикальными или горизонтальными и после размещения в перспективе.

Угловая перспектива

Если изображенные предметы находятся под углом к зрителю, то такая перспектива называется угловой (двухточечной). Ее ключевой особенностью является наличие двух точек схода.

Это означает перспективу, в которой мы смотрим на объект под углом. В качестве примера перспективы с двумя точками схода для наглядности снова приведем изображение куба. Его ребра проходят по линиям схода. Некоторые грани объекта в такой перспективе остаются параллельными картинной плоскости (в нашем случае это боковые грани). Это самый часто встречающийся вид изображения перспективы, так как большинство предметов в реальном мире расположены относительно нас под углом.

Перспектива с тремя точками схода

Третьим способом рисования перспективы является перспектива с тремя точками схода, её также называют вертикальной или наклонной. В перспективе с тремя точками схода нужно дополнительно нарисовать искажение вверх в угловой перспективе. Этот способ наглядной иллюстрации часто используется для архитектурных чертежей. С помощью этого метода можно очень эффектно рисовать небоскребы.

Мы прибегаем к такой перспективе тогда, например, когда смотрим на высокое здание снизу вверх, а также в случаях, когда ни одна из граней изображаемого предмета не параллельна картинной плоскости. Третья точка схода выше линии горизонта называется зенит. Та, что ниже — надир.

На рисунке ниже вы можете увидеть, как вертикальные края куба искажаются перспективно с помощью третьей точки схода.

Далее мы детально разберем, как построить простейший объект на каждый из описанных случаев линейной перспективы пошагово.

Источник