Периостальный способ образования костей

Образование любой кости происходит за счет молодых соединительнотканных клеток мезенхимного происхождения — остеобластов, которые вырабатывают межклеточное костное вещество, играющее главную опорную роль. Соответственно отмеченным 3 стадиям развития скелета кости могут развиваться на почве соединительной или хрящевой ткани, поэтому различаются следующие виды окостенения (остеогенеза).

1.Эндесмальное окостенение (en — внутри, desme — связка) происходит в соединительной ткани первичных, покровных, костей.

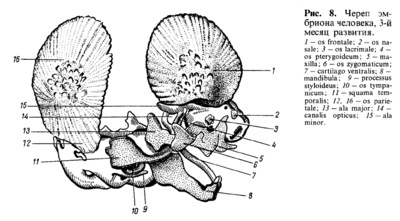

На определенном участке эмбриональной соединительной ткани, имеющей очертания будущей кости, благодаря деятельности остеобластов появляются островки костного вещества (точка окостенения). Из первичного центра процесс окостенения распространяется во все стороны лучеобразно путем наложения (аппозиции) костного вещества по периферии. Поверхностные слои соединительной ткани, из которой формируется покровная кость, остаются в виде надкостницы, со стороны которой происходит увеличение кости в толщину.

2.Перихондралъное окостенение (peri — вокруг, chondros — хрящ) происходит на наружной поверхности хрящевых зачатков кости при участии надхрящницы (perichondrium).

Мезенхимный зачаток, имеющий очертания будущей кости, превращается в «кость», состоящую из хрящевой ткани и представляющую собой как бы хрящевую модель кости. Благодаря деятельности остеобластов надхрящницы, покрывающей хрящ снаружи, на поверхности его, непосредственно под надхрящницей, откладывается костная ткань, которая постепенно замещает ткань хрящевую и образует компактное костное вещество.

3. С переходом хрящевой модели кости в костную надхрящница становится надкостницей (periosteum) и дальнейшее отложение костной ткани идет за счет надкостницы — периосталъное окостенение. Поэтому перихонд-ральный и периостальный остеогенезы следуют один за другим.

4.Эндохондралъное окостенение (endo, греч. — внутри, chondros — хрящ) совершается внутри хрящевых зачатков при участии надхрящницы, которая отдает отростки, содержащие сосуды, внутрь хряща. Проникая в глубь хряща вместе с сосудами, костеобразовательная ткань разрушает хрящ, предварительно подвергшийся обызвествлению (отложение в хряще извести и перерождение его клеток), и образует в центре хрящевой модели кости островок костной ткани (точка окостенения).

Распространение процесса эндохондрального окостенения из центра к периферии приводит к формированию губчатого костного вещества. Происходит не прямое превращение хряща в кость, а его разрушение и замещение новой тканью, костной.

Характер и порядок окостенения функционально обусловлены также приспособлением организма к окружающей среде. Так, у водных позвоночных (например, костистых рыб) окостеневает путем перихондрального остеогенеза только средняя часть кости, которая, как во всяком рычаге, испытывает большую нагрузку (первичные ядра окостенения). То же наблюдается и у земноводных, у которых, однако, средняя часть кости окостеневает на большем пространстве, чем у рыб. С окончательным переходом на сушу к скелету предъявляются большие функциональные требования, связанные с более трудным, чем в воде, передвижением тела по земле и большей нагрузкой на кости.

Поэтому у наземных позвоночных появляются вторичные точки окостенения, из которых у пресмыкающихся и птиц путем эндохондрального остеогенеза окостеневают и периферические отделы костей. У млекопитающих концы костей, участвующие в сочленениях, получают даже самостоятельные точки окостенения.

Такой порядок сохраняется и в онтогенезе человека, у которого окостенение также функционально обусловлено и начинается с наиболее нагружаемых центральных участков костей.

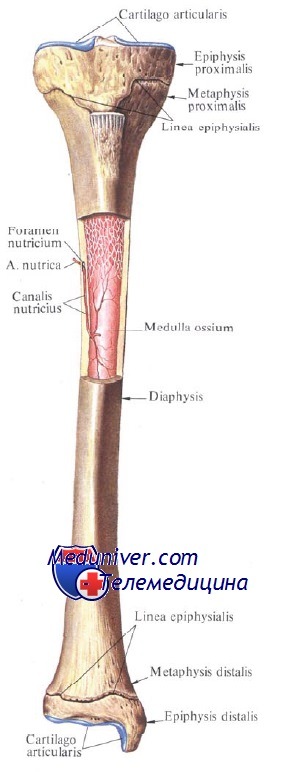

Так, сначала на 2-м месяце утробной жизни возникают первичные точки, из которых развиваются основные части костей, несущие на себе наибольшую нагрузку, т. е. тела, или диафизы, diaphysis, трубчатых костей (dia, греч.-между, phyo — расту; часть кости, растущая между эпифизами) и концы диафиза, называемые метафизами, metaphysis (meta — позади, после). Они окостеневают путем пери- и эндохондрального остеогенеза.

Затем незадолго до рождения или в первые годы после рождения появляются вторичные точки, из которых образуются путем эндохондрального остеогенеза концы костей, участвующие в сочленениях, т. е. эпифизы, epiphysis (нарост, epi — над), трубчатых костей. Возникшее в центре хрящевого эпифиза ядро окостенения разрастается и становится костным эпифизом, построенным из губчатого вещества. От первоначальной хрящевой ткани остается на всю жизнь только тонкий слой ее на поверхности эпифиза, образующий суставной хрящ.

У детей, юношей и даже взрослых появляются добавочные островки окостенения, из которых окостеневают части кости, испытывающие тягу вследствие прикрепления к ним мышц и связок, называемые апофизами, apophysis (отросток, арo — от): например, большой вертел бедренной кости или добавочные точки на отростках поясничных позвонков, окостеневающих лишь у взрослых.

Так же функционально обусловлен и характер окостенения, связанный со строением кости. Так, кости и части костей, состоящие преимущественно из губчатого костного вещества (позвонки, грудина, кости запястья и предплюсны, эпифизы трубчатых костей и др.), окостеневают эндохондраль-но, а кости и части костей, построенные одновременно из губчатого и компактного вещества (основание черепа, диафизы трубчатых костей и др.), развиваются путем эндо- и перихондрального окостенения.

Ряд костей человека является продуктом слияния костей, самостоятельно существующих у животных. Отражая этот процесс слияния, развитие таких костей происходит за счет очагов окостенения, соответствующих по своему количеству и местоположению числу слившихся костей. Так, лопатка человека развивается из 2 костей, участвующих в плечевом поясе низших наземных позвоночных (лопатки и коракоида).

Соответственно этому, кроме основных ядер окостенения в теле лопатки, возникают очаги окостенения в ее клювовидном отростке (бывшем коракоиде). Височная кость, срастающаяся из 3 костей, окостеневает из 3 групп костных ядер. Таким образом, окостенение каждой кости отражает функционально обусловленный процесс филогенеза ее.

Рост кости

Длительный рост организма и огромная разница между размерами и формой эмбриональной и окончательной кости таковы, что делают неизбежной ее перестройку в течение роста; в процессе перестройки наряду с образованием новых остеонов идет параллельный процесс рассасывания (резорбция) старых, остатки которых можно видеть среди ново-образующихся остеонов («вставочные» системы пластинок). Рассасывание есть результат деятельности в кости особых клеток — остеокластов (clasis, греч.-ломание).

Благодаря работе последних почти вся эндохондральная кость диафиза рассасывается и в ней образуется полость (костномозговая полость). Рассасыванию подвергается также и слой перихондральной кости, но взамен исчезающей костной ткани откладываются новые слои ее со стороны надкостницы. В результате происходит рост молодой кости в толщину.

В течение всего периода детства и юности сохраняется прослойка хряща между эпифизом и метафизом, называемая эпифизарным хрящом, или пластинкой роста. За счет этого хряща кость растет в длину благодаря размножению его клеток, откладывающих промежуточное хрящевое вещество. Впоследствии размножение клеток прекращается, эпифизарный хрящ уступает натиску костной ткани и метафиз сливается с эпифизом — получается синостоз (костное сращение).

Таким образом, окостенение и рост кости есть результат жизнедеятельности остеобластов и остеокластов, выполняющих противоположные функции аппозиции и резорбции — созидания и разрушения. Поэтому на примере развития кости мы видим проявление диалектического закона единства и борьбы противоположностей. «Жить значит умирать» <Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 611).

Соответственно описанному развитию и функции в каждой трубчатой кости различаются следующие части (см. рис. 7):

1. Тело кости, диафиз, представляет собой костную трубку, содержащую у взрослых желтый костный мозг и выполняющую преимущественно функ ции опоры и защиты. Стенка трубки состоит из плотного компактного вещества, substantia compacta, в котором костные пластинки расположены очень близко друг к другу и образуют плотную массу.

Компактное вещество диафиза разделяется на два слоя соответственно окостенению двоякого рода:

1) наружный кортикальный (cortex — кора) возникает путем перихонд- рального окостенения из надхрящницы или надкостницы, откуда и получает питающие его кровеносные сосуды;

2) внутренний слой возникает путем эндохондрального окостенения и получает питание от сосудов костного мозга.

Концы диафиза, прилегающие к эпифизарному хрящу, — метафизы. Они развиваются вместе с диафизом, но участвуют в росте костей в длину и состоят из губчатого вещества, substantia spongiosa. В ячейках «костной губки» находится красный костный мозг.

2. Суставные концы каждой трубчатой кости, расположенные по другую сторону эпифизарного хряща, эпифизы. Они также состоят из губчатого вещества, содержащего красный костный мозг, но развиваются в отличие от метафизов эндохондрально из самостоятельной точки окостенения, за кладывающейся в центре хряща эпифиза; снаружи они несут суставную поверхность, участвующую в образовании сустава.

3. Расположенные вблизи эпифиза костные выступы — апофизы, к которым прикрепляются мышцы и связки.

Апофизы окостеневают эндохондрально из самостоятельно заложенных в их хряще точек окостенения и построены из губчатого вещества.

В костях, не относящихся к трубчатым, но развивающихся из нескольких точек окостенения, можно также различать аналогичные части.

Источник

Способы и механизм образования костей. Особенности строения костей в различные возрастные периоды.

У человека костная ткань появляется на 6—8-й неделе внутриутробной жизни. Кости формируются или непосредственно из эмбриональной соединительной ткани—мезенхимы (перепончатый остеогенез), или на основе хрящевой модели кости (хрящевой остеогенез).

При развитии кости из мезенхимы в молодой соединительной ткани (примерно в центре будущей кости) появляется одна точка окостенения, punctum ossificationis, или несколько. Точка окостенения состоит из молодых костных клеток — остеобластов, расположенных в виде балок. В наружной и внутренней частях соединительнотканной модели будущей кости образуется компактное костное вещество, а между плотными костными пластинками расположены балки губчатого вещества. Поверхностные слои соединительной ткани превращаются в надкостницу.

Кости туловища, конечностей, основания черепа развиваются на основе хряща, напоминающего по своей форме значительно уменьшенную кость взрослого человека. Снаружи хрящ покрыт надхрящницей. Ее внутренний слой, прилежащий к хрящевой ткани, является ростковым, а наружный содержит значительное количество кровеносных сосудов.

Формирование костей, особенно длинных (трубчатых), происходит из нескольких точек окостенения. Первая появляется в средней части хряща (в будущем диафизе) на 8-й неделе эмбриогенеза и постепенно распространяется в стороны, в направлении эпифизов до тех пор, пока не сформируется вся кость. Вначале внутренний слой надхрящницы (perichdndrium) продуцирует молодые костные клетки (остеобласты), которые откладываются на поверхности хряща (перихондральное окостенение). Сама надхрящница постепенно превращается в надкостницу, а образующиеся молодые костные клетки наслаиваются на предыдущие способом наложения (аппозиция), формируя на поверхности хряща костную пластинку. Вокруг кровеносных сосудов костные клетки откладываются концентрическими рядами, образуя костные канальцы. Таким образом, за счет надкостницы кость растет в толщину (периостальный способ образования костной ткани). Одновременно костная ткань начинает образовываться внутри хряща. В хрящ со стороны надкостницы прорастают кровеносные сосуды, хрящ начинает разрушаться. Врастающая внутрь хряща вместе с сосудами соединительная ткань образует молодые костные клетки, располагающиеся в виде тяжей возле остатков разрушающегося хряща. Разрастающиеся тяжи костных клеток формируют на месте внутренних слоев хряща типичное губчатое костное вещество. Такой способ образования кости (внутри хряща) получил название энхондрального.

№ 2Позвонки: их развитие, строение в различных отделах позвоночника, варианты и аномалии, соединения между позвонками. Атланто-затылочный сустав, движения в этом суставе.

Позвонок, vertebra, состоит из тела, corpus vertebrae, и дуги, arcus vertebrae. Тело позвонка обращено вперед и является его опорной частью. Кзади от тела располагается дуга, которая соединяется с телом при помощи двух ножек, pedunculi [pediculi] arcus vertebrae, образуя позвоночное отверстие, foramen vertebrate. Отверстия всех позвонков составляют позвоночный канал, canalis vertebrdlis, в котором располагается спинной мозг.

Поверхность тела позвонка, обращенная к дуге, вогнута, на ней имеются отверстия для кровеносных сосудов — питательные отверстия, foramina nutriensia. Дуга имеет отростки, к которым прикрепляются мышцы, фасции. Сзади, по срединной линии, отходит непарный остистый отросток, processus spinosus. Во фронтальной плоскости справа и слева располагаются парные поперечные отростки, processus transver—sus, вверх и вниз от дуги направлены парные верхние и нижние суставные отростки, processus articulares su—periores et inferiores. Основание суставных отростков ограничивают верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки, incisurae vertebrates superior et inferior. Нижняя вырезка глубже, чем верхняя. При соединении позвонков друг с другом нижняя и верхняя вырезки образуют справа и слева межпозвоночное отверстие, foramen intervertebrale.

Аномалии костей. Обычное число ребер (12 пар) может увеличиваться за счет развития с одной стороны или с двух сторон добавочного ребра, соединяющегося с VII шейным (шейные ребра) или с I поясничным (поясничные ребра) позвонком. Сращение I шейного позвонка с черепом (ассимиляция атланта) может комбинироваться с расщеплением задней его дуги. Редко наблюдается уменьшение числа крестцовых позвонков до четырех при увеличении количества поясничных (люмбализация). Передние концы ребер могут срастаться друг с другом или, наоборот, расщепляться. Возможно наличие круглого или овального отверстия в теле грудины и в мечевидном отростке.

Атлантозатылочныи сустав, articulatio atlantooccipitalis. Это

комбинированный сустав. Он состоит из двух мыщелковых суставов, симметрично расположенных справа и слева от большого затылочного отверстия книзу от затылочной кости. Суставные поверхности каждого из мыщелковых суставов образованы мыщелком затылочной кости и верхней суставной ямкой I шейного позвонка. Каждый сустав заключен в суставную капсулу, а вместе они укреплены передней и задней атлантозатылочными мембранами. Передняя атлантозатылочная мембрана, membrdna atlantooccipitalis anterior, натянута между базилярной частью затылочной кости и верхним краем передней дуги атланта. Задняя атлантозатылочная мембрана, membrdna atlantooccipitalis post erior, тонкая, но более широкая, чем передняя, натянута между задней полуокружностью большого затылочного отверстия и верхним краем задней дуги атланта.

В обоих сочленениях движение происходит вокруг двух осей: фронтальной и сагиттальной. Вокруг фронтальной оси совершаются сгибание и разгибание, т. е. наклоны головы вперед и назад (кивательные движения). В норме возможно сгибание на 20° и разгибание на 30°. Вокруг сагиттальной оси совершаются отведение головы от срединной линии и приведение к ней. Амплитуда движения 15—20°.

№ 3 Позвоночный столб в целом анатомия, формирование его изгибов. Мышцы, производящие движение позвоночного столба.

Скелет туловища является частью осевого скелета. Он представлен позвоночным сто лбом, columna vertebrdlis, или позвоночником, и грудной клеткой, compages thoracis (thorax— BNA). Позвоночный столб образован 33—34 позвонками, из которых 24 позвонка у взрослого человека свободные (7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных), а остальные срослись друг с другом и образовали крестец (5 крестцовых позвонков) и копчик (3 — 5 копчиковых позвонков). Позвонки независимо от принадлежности их к какому-либо отделу позвоночного столба имеют общий план строения, обусловленный вертикальным положением тела человека».

Позвонок, vertebra, состоит из тела, corpus vertebrae, и дуги, arcus vertebrae. Тело позвонка обращено вперед и является его опорной частью. Кзади от тела располагается дуга, которая соединяется с телом при помощи двух ножек, pedunculi [pediculi] arcus vertebrae, образуя позвоночное отверстие, foramen vertebrate. Отверстия всех позвонков составляют позвоночный канал, canalis vertebrdlis, в котором располагается спинной мозг.

Поверхность тела позвонка, обращенная к дуге, вогнута, на ней имеются отверстия для кровеносных сосудов — питательные отверстия, foramina nutriensia. Дуга имеет отростки, к которым прикрепляются мышцы, фасции. Сзади, по срединной линии, отходит непарный остистый отросток, processus spinosus. Во фронтальной плоскости справа и слева располагаются парные поперечные отростки, processus transver—sus, вверх и вниз от дуги направлены парные верхние и нижние суставные отростки, processus articulares su—periores et inferiores. Основание суставных отростков ограничивают верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки, incisurae vertebrates superior et inferior. Нижняя вырезка глубже, чем верхняя. При соединении позвонков друг с другом нижняя и верхняя вырезки образуют справа и слева межпозвоночное отверстие, foramen intervertebrale.

Источник