- Классификации ампутаций конечностей по способу обработки костной культи.

- Выбор уровня ампутации.

- Техника обработки надкостницы и кости

- Уход за культей после ампутации

- Формирование культи

- Упражнения после ампутации

- Периостальный способ обработки надкостницы

- Обработка нервов культи при ампутации. Перерезание нервов при ампутации.

- Периостальный способ обработки надкостницы

Классификации ампутаций конечностей по способу обработки костной культи.

Существуют периостальный, апериостальный и костнопластический методы ампутации.

При периостальном или субпериостальном способе надкостницу рассекают дистальнее уровня распила кости и отодвигают в проксимальном направлении, чтобы после отпиливания кости прикрыть этой надкостницей опил кости. Субпериостальный способ ампутации (Вальтер, 1818; Олье, 1848) имел целью создать опорную культю путем сохранения ободка надкостницы на 3-4 см дистальнее опила кости. Однако при ушивании такого надкостничного футляра обычно разрастаются костные шипы (остеофиты), делающие культю неопорной. Другое обоснование субпериостального . предохранить от инфицирования костномозговую полость. Однако для защиты от инфицирования более надежны другие методы.

Апериостальный способ (Гирш, Бунге, 1901) выполняется в настоящее время часто, но не в первоначальном его виде, когда не только удалялась надкостница с конца костной культи, но и вычерпывался костный мозг. В современной модификации; во избежание развития остемиелита костный мозг не вычерпывается, камбиальный слой эндоста не нарушается. Во избежание развития остеофитов достаточно с конца костного опила удалить надкостницу в виде пояска шириной 3-5 мм.

Костнопластический способ обработки костной культи впервые разработан Н.И. Пироговым. Этот способ является наилучшим для создания опорной культи при ампутации нижней конечности, особенно когда для укрытия костной культи используются участки, пригодные к опорной функции. При ампутации нижней трети голени по Пирогову к опилу костей голени подшивают лоскут пяточной кости; при ампутации нижнее трети бедра по Гритти-Шимановскому-Альбрехту к опилу бедренной кости подшивают надколенник, а по Сабанееву – бугристость большеберцовой кости; по Биру к опилу костей голени подшивают пластинку с передней поверхности большеберцовой кости.

Выбор уровня ампутации.

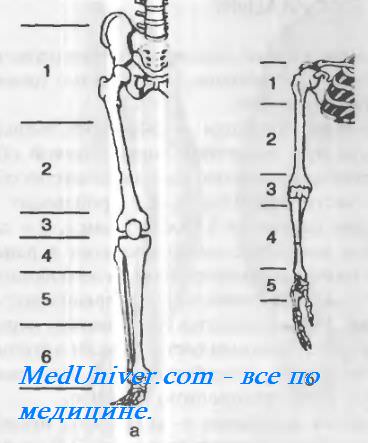

Раньше были особые схемы рекомендуемых и нерекомендуемых уровней ампутаций, что было связано, главным образом, с несовершенством протезного дела. Теперь огромные успехи протезирования определили общее правило при всех видах ампутаций — максимальное сохранение каждого сантиметра конечности. Разумеется, при злокачественных опухолях границы ампутации определяются распространенностью процесса и правилами радикальных онкологических операций. При сосудистых заболеваниях, особенно при диабетической гангрене, уровень ампутации зависит от проксимальной границы поражения сосудов, что устанавливается ангиографически или на операционном столе с помощью гистаминной пробы. Если внутрикожное введение раствора гистамина (1:1000) вызывает покраснение кожи, то значит на этом уровне еще есть капиллярный кровоток; если нет покраснения, то это соответствует зоне полной ишемии. Таким образом, при сосудистых заболеваниях уровень ампутации не должен ограничиваться некрэктомией, удалением только омертвевших тканей. При гангрене дистальных отделов стопы наихудшие результаты получены при дистальных трансметатарзальных ампутациях, наилучшие — при ампутациях на уровне верхней 1/3 голени (смертность 10%) или нижней 1/3 бедра (смертность 28%). У детей предпочтительны не ампутации, а экзартикуляций, поскольку последние не нарушают рост костей.

Миодез — сшивание мышц-антагонистов после ампутаций. При плановых операциях миодез считается обязательным. Нередко мышцы дополнительно фиксируют к краям надкостницы. Миодез особенно важен для создания хорошо функционирующих биопротезов верхних конечностей, работающих по сигналам биотоков мышц. Иногда для укрепления мышечных сухожилий в кости просверливают специальные отверстия.

Источник

Техника обработки надкостницы и кости

Существуют 3 основных метода обработки надкостницы: I. субпериостальный (поднадкостничный); II. апериостальный (безнадкостничный); III. транспериостальный (надкостница и кость рассекают на одном уровне).

Субпериостальный — состоит в том, что надкостницу пересекают циркулярно дистальнее уровня предполагаемого распила кости и с помощью распатора отслаивают в проксимальном направлении. Кость перепиливают и укрывают поверхность опила избытком надкостницы. Данный способ предупреждает образование остеофитов и заострение кости повышая тем самым опорность культи. Высокая регенеративная способность надкостницы у детей приводит в этом случае к образованию костной пластинки, закрывающей культю кости.

Апериостальный — заключается в том, что надкостница рассекается проксимальнее предполагаемого уровня распила кости на 0,5 см и отслаивается в дистальном направлении. После перепиливания кости остается участок ее, лишенный периоста, что довольно часто приводит к развитию остеофитов и остеомиелиту в результате нарушения периостального кровоснабжения.

Транспериостальный — является наиболее рациональным и распространенным в настоящее время при выполнении ампутаций у взрослых. При нем кость перепиливают в непосредственной близости к пересеченной надкостнице, отступая от ее края на 1-2 мм дистальнее.

Перепиливая кость необходимо соблюдать определенные правила. Вначале делается небольшой запил для предупреждения соскальзывания пилы при перепиливании гладкой и плотной наружной поверхности кости. После того как кость перепилена, необходима тщательная обработка кромок распила рашпилем, долотом и напильником для того, чтобы сделать конец кости гладким и ровным, что будет предупреждать травмирование мягких тканей в послеоперационном периоде и облегчит возможность рационального протезирования.

Обработка сосудов. При травматических ампутациях крупные сосуды лигируются до снятия жгута. Найденные сосуды захватывают кровоостанавливающим зажимом (отдельно артерия и вена), отделяют их от окружающих тканей и лигируют кетгутом для профилактики образования лигатурных свищей. На крупные магистральные артерии обязательно накладывают 2 лигатуры, одна из которых — прошивная. Мелкие сосуды перевязывают после снятия жгута, иногда вместе с окружающими тканями. При ампутациях без наложения жгута производится предварительное выделение и перевязка сосудов до полного пересечения мышц.

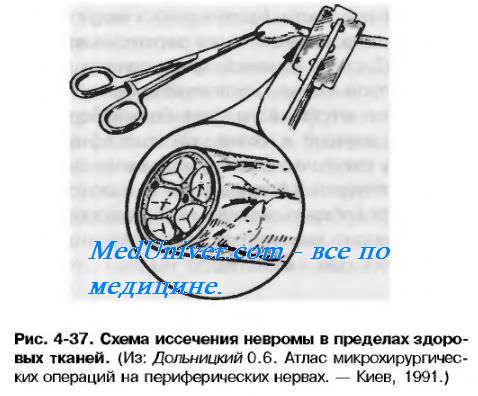

Обработка нервов. Пересечение нерва производят проксимальнее уровня ампутации не менее 5-6 см. Не усеченные по всем правилам нервные стволы могут приводить к образованию невром, спаянных с рубиовой тканью культи, поэтому нерв осторожно выделяют из окружающих тканей и пересекают одним движением безопасной бритвы. Предварительно периневрально вводят 3-5 мл 2% р-ра новокаина с 1 мл 96% спирта (спирт-новокаиновая блокада). Идущая рядом с нервом a.commitans перевязывается кетгутом. Недопустимо вытягивать нервный ствол из мягких тканей и пересекать его ножницами, так как это приведет к внутристволовым кровоизлияниям и образованию болезненных неврином и спаек. Иногда после ампутации возникают фантомные боли (болезненные ощущения в виде режущих, сдавливающих, колющих, обжигающих болей в отсутствующей конечности). Это состояние является следствием следовой реакции коры головного мозга на сильное раздражение нервной системы во время травмы или обработки нерва при ампутации (недостаточное обезболивание).

Фантомные боли не исчезают даже после повторной операции и могут быть только облегчены после применения физио- и психотерапии.

Источник

Уход за культей после ампутации

Используйте навигацию по текущей странице

.jpg)

Пациентам с диабетом или нарушением кровообращения требуется более длительное лечение, и у них повышен риск развития инфекции в операционной ране. Для данной группы пациентов, склонных в дальнейшем к развитию кожных осложнений, целесообразно использование специальных медикаментозных средств для ухода за культей.

Иногда после операции развивается гиперчувствительность кожи, при которой даже обычное прикосновение бывает мучительным и болезненным. В таких случаях успокоить кожу помогает легкий массаж с увлажняющим лосьоном (без отдушек и спирта). Приучение кожи к контакту с различными материалами со временем снижает гиперчувствительность нервов. Для этого кожу начинают массировать очень мягкими материалами, такими как хлопок, постепенно переходя к более грубым и жестким (твердые шарики и проч.).

Формирование культи

Формирование культи

Самой важной проблемой, которую необходимо решить, является отек, образующийся после операции. Отек – естественная реакция тела на хирургическое вмешательство, и при нормальных условиях через 1-2 недели он проходит. В этот период для снижения отека применяется бандаж и первичные протезы. При неспадающем отеке помимо прочего лечения рекомендуется лимфодренирующий массаж, выполняемый опытным специалистом, а также использование эластичного бинта или компрессионного чехла.

Наложение эластичной повязки – традиционный способ лечения отеков. Сначала наложение бинта выполняет медицинский персонал, затем этому обучают пациента или его родственников, т.к. данную процедуру можно выполнять дома. Слишком свободная повязка не окажет желаемого эффекта, а слишком тесная (не затянутая на конце культи, но сжимающая ее выше) может повредить ткани.

Эластичная повязка полезна для лечения отеков, но она не так эффективна без других комплексов ухода за культей. Кроме того, в отсутствие регулярных упражнений, повязка может стать причиной возникновения спастических явлений в коленном суставе и развития контрактуры.

Упражнения после ампутации

1. Лечь на живот на ровной поверхности, свести ампутированную и здоровую ноги вместе. Поднять ампутированную ногу вверх как можно выше, сосчитать до 10, затем медленно опустить ее вниз. При выполнении упражнения необходимо следить за тем, чтобы нога не отклонялась в сторону.

2. Лежа на спине, на ровной поверхности, согнуть здоровую ногу в колене и упереться в поверхность стопой. Ампутированную ногу выпрямить. Не сгибая колена, поднять ампутированную ногу до уровня колена здоровой ноги, задержаться в этом положении и сосчитать до 10. Опустить ногу, не сгибая колена.

3. Лечь на бок ампутированной ногой вверх. Поднять ампутированную ногу до угла 45-60 градусов, сосчитать до 10, затем медленно опустить ее. При подъеме голова, тело и вторая нога должны оставаться параллельными плоскости пола.

4. Лечь на бок ампутированной ногой книзу. Для опоры поставить стопу напротив бедра

ампутированной ноги. Поднять ампутированную ногу строго вверх, не допуская отклонения вперед или назад, задержаться в этом положении, сосчитав до 10. Медленно опустить ногу. В случае ампутации ниже колена, ногу необходимо держать прямой.

Предупреждение осложнений Если, при ампутации бедра, не следить за физическим состоянием культи, развивается сгибательная контрактура тазобедренного сустава и гипотрофия мышц бедра, таза и что важно большой и средней ягодичной мышцы. Если не принять меры, развивающаяся контрактура суставов затруднит использование протеза и ходьбу. Разученные упражнения одновременно будут способствовать формированию культи, снятию отека и усилению питания тканей. Также полезно лежать на плоской поверхности в течение 15 минут два-три раза в день. При положении на боку здоровой ногой книзу наиболее полезно отводить культю назад.

Источник

Периостальный способ обработки надкостницы

По способу обработки костной культи различают периостальный (субпериостальный) метод обработки кости при ампутации и апериостальный метод обработки кости при ампутации. При первом из них надкостницу рассекают дистальнее уровня распила кости и отодвитают в проксимальном направлении, чтобы после отпиливания кости прикрыть этой надкостницей опил кости. На практике такой способ можно применить только у детей из-за хорошей эластичности их надкостницы. У взрослых сдвинуть надкостницу без её повреждения практически невозможно, а повреждённые участки надкостницы в последующем становятся местом роста острых костных шипов — остеофитов, что делает культю непригодной для протезирования («порочная» культя).

Как правило, в настоящее время применяется апериостальный метод обработки кости при ампутации. Он заключается в том, что после циркулярного рассечения надкостницы скальпелем её сдвигают распатором Фарабефа в дистальном направлении на расстояние не менее 0,5 см. Пилу для перепиливания кости ставят на 2—3 мм дистальнее ровного края пересечённой надкостницы. В результате надкостница не травмируется пилой, а кровоснабжение костной культи остаётся хорошим.

Обработка нервов культи при ампутации. Перерезание нервов при ампутации.

После отпиливания кости производят обработку нервов в мягких тканях культи. В настоящее время нервы пересекают лезвием бритвы или острым скальпелем после отодвигания мягких тканей в проксимальном направлении на 5—6 см. При этом не рекомендуется вытягивать нерв. Недопустима перерезка нерва ножницами. В процессе операции должны быть укорочены не только основные нервные стволы, но и крупные кожные нервы. Высокое пересечение нерва является профилактикой врастания неизбежно образующихся невром в соединительнотканный рубец мягких тканей. Если это происходит, возникают сильные боли, иногда фантомные, т.е. в ампутированных фрагментах. В то же время пересечение нерва не должно быть и слишком высоким, поскольку в этом случае может развиться атрофия мышц с образованием трофических язв кожи, контрактур и пр.

Источник

Периостальный способ обработки надкостницы

Ампутация — операция отсечения дистальной части органа или конечности. Ампутация на уровне сустава носит название экзартикуляции.

Выделяют ампутации по первичным показаниям (первичные), по вторичным показаниям (вторичные) и повторные, или реампутации.

Первичная ампутация производится в порядке первичной хирургической обработки раны для удаления нежизнеспособной части конечности в ранние сроки — до развития клинических признаков инфекции.

Вторичную ампутацию производят тогда, когда консервативные мероприятия и хирургическое лечение неэффективны. Ампутации по вторичным показаниям выполняют в любом периоде лечения при развитии осложнений, угрожающих жизни больного.

Реампутации производят после неудовлетворительных результатов ранее произведенных усечений конечности, при порочных культях, препятствующих протезированию, при распространении некроза тканей после ампутации, по поводу гангрены вследствие облитерирующих заболеваний сосудов или прогрессирования анаэробной инфекции.

Показания к первичной ампутации: полное или почти полное травматическое отделение конечности; ранения с повреждением главных сосудов, нервов, мягких тканей, с раздроблением кости; обширные открытые повреждения костей и суставов при невозможности вправления и вторичных расстройствах кровообращения; обширные повреждения мягких тканей на протяжении более 2/3 окружности конечности; отморожения и обширные ожоги, граничащие с обугливанием.

Ампутация по первичным показаниям должна осуществляться просто и быстро. Уровень ампутации при этом определяется расположением раны, общим состоянием пострадавшего и местными изменениями. Экстренная ампутация выполняется в пределах здоровых тканей и на уровне, который гарантирует спасение жизни пострадавшего и обеспечивает благоприятное послеоперационное течение.

Экстренную ампутацию следует производить как можно дистальнее с целью сохранения длины будущей культи.

Следует, однако, иметь в виду, что с развитием новых хирургических технологий, например, микрохирургии, возможно сохранение конечности даже в ситуациях, которые ранее считались абсолютным показанием к ампутации. Уже описано много успешных случаев реплантации кисти после её полного отрыва.

Источник

Формирование культи

Формирование культи