- Паховые грыжи

- Особенности оперативного лечения скользящей грыжи

- Способы пластики при паховых грыжах

- Способ Мартынова

- Способ Жирара

- Передняя стенка пахового канала не укрепляется внутренней косой мышцей при способе пластики

- Передняя стенка пахового канала не укрепляется внутренней косой мышцей при способе пластики

Паховые грыжи

Различают врожденные и приобретенные, косые и прямые паховые грыжи. Косыми паховыми грыжами называются такие, при которых грыжевой мешок входит через глубокое паховое кольцо, проходит через весь паховый канал и выходит через по-верхностное паховое кольцо. Грыжевой мешок располагается под наружной семенной фасцией, а элементы семенного канатика – кпереди и медиально от грыжевого мешка. В зависимости от степени развития различают следующие виды косых паховых грыж:

3. собственно паховая;

Косая паховая грыжа может быть врожденной и приобретенной.

Пластика грыжевых ворот при косых паховых грыжах направлена на укрепление передней стенки пахового канала, так как в процессе прохождения канала грыжевой мешок растягивает и истончает апоневроз наружной косой мышцы живота. Но это допустимо только при небольших, начальных грыжах у молодых людей. В остальных случаях необходимо укреплять заднюю стенку пахового канала.

Прямыми паховыми грыжами называются такие, при которых грыжевой мешок с внутренними органами проходит через медиальную паховую ямку и направляется в поверхностное паховое кольцо. При этом поперечная фасция (задняя стенка пахового канала) растягивается или разрушается, а грыжа находится вне семенного канатика. Прямые грыжи не спускаются в мошонку, так как этому мешает расположение внутренних пучков мышцы, поднимающей яичко, которые препятствуют продвижению книзу грыжевого выпячивания. Ввиду того, что внутренняя ямка расположена как раз против наружного отверстия пахового канала, грыжевой мешок идет в прямом направлении.

Пластика грыжевых ворот при прямых паховых грыжах направлена на укрепление задней стенки пахового канала, так как в процессе выхода грыжи эта стенка истончается или разрушается.Оперативное лечение грыж

Особенности оперативного лечения скользящей грыжи

При скользящей грыже одной из стенок грыжевого мешка является стенка полого органа, покрытого брюшиной мезоперитонеально или экстраперитонеально. Чаще всего это мочевой пузырь или слепая кишка. Скользящая грыжа диагностируется на этапе обработки грыжевого мешка. По месту перехода брюшины на орган накладывается внутренний кисетный шов, и мешок отсекается дистальнее. Орган вместе с остатком грыжевого мешка вправляется в брюшную полость и производится пластика грыжевых ворот.

Способы пластики при паховых грыжах

Все современные способы пластики пахового канала при паховых грыжах можно разделить на две большие группы:

1. укрепление передней стенки пахового канала (только при небольших, начальных грыжах у молодых людей);

2. укрепление задней стенки пахового канала. Способы укрепления передней стенки пахового канала

Способ Мартынова

Впереди семенного канатика подшивается к паховой связке медиальный лоскут наружной косой мышцы живота, а латеральный – поверх медиального. Таким образом, создается дуб- ликатура из лоскутов рассеченного апоневроза.

1. прочный рубец из однородных тканей;

2. отсутствует тяга мышц на паховую связку. Недостатки: не изменяется величина пахового промежутка.

Способ Жирара

Впереди семенного канатика узловыми капроновыми швами подшивают свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота к паховой связке. Затем к связке подшивают медиальный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота, и латеральный лоскут укладывают поверх медиального и подшивают рядом узловых швов. Вновь образованное наружное кольцо пахового канала должно пропускать конец указательного пальца.

Преимущества: создается довольно прочный мышечно-апоневротический слой передней стенки пахового канала.

1. два ряда швов к паховой связке могут привести к ее разволокнению;

2. недостаточая прочность рубца первого ряда в связи с неоднородностью тканей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Передняя стенка пахового канала не укрепляется внутренней косой мышцей при способе пластики

Как уже отмечалось, при любой паховой грыже — косой или прямой — после обработки грыжевого мешка необходимо укрепить заднюю, наиболее слабую стенку пахового канала. Основой для большинства способов пластики пахового канала является способ Бассини (Е. Bassini), хирурга из Падуи, который впервые провел такую операцию 24 декабря 1884 г.

Ее суть заключается в том, что рядом глубоких швов сужают до нормальных размеров растянувшееся глубокое паховое кольцо и укрепляют ослабленную заднюю стенку пахового канала. Семенной канатик на держалке отводят в сторону от пахового промежутка. На несколько миллиметров выше паховой связки поперечную фасцию рассекают скальпелем от медиального края глубокого пахового кольца до лобкового бугорка.

За фасцией становится виден покрытый жировой клетчаткой мешок брюшины. Надо помнить, что у внутреннего края глубокого пахового кольца (грыжевые ворота) располагаются нижние надчревные сосуды.

После отделения брюшины от верхней половины рассеченной поперечной фасции тупым путем выделяют мышечно-фасциальную пластину, состоящую из нижних свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота и поперечной фасции. Именно ее необходимо подшить к паховой связке, чтобы укрепить заднюю стенку канала. Семенной канатик отодвигают латерально.

Мышечно-фасциальную пластину с ее медиальной стороны прошивают сильно изогнутой острой иглой с прочной нитью, после чего ею же прошивают периост лобкового бугорка в месте прикрепления к нему паховой связки. Концы нити не завязывают, а захватывают инструментом. Отступив примерно 1 — 1,5 см от предыдущего шва, снова прошивают верхнюю пластину и паховую связку.

Таким же образом накладывают и последующие швы (как правило, 6—8) до тех пор, пока не достигают медиального края глубокого пахового кольца.

Прошивание паховой связки требует особого внимания. Связка состоит из крупных волокон, проходящих параллельно ее свободному глубокому краю (подвздошно-лобковый тяж). Если захватывать в каждый последующий шов одни и те же волокна, возникает опасность расслоения волокон этой связки, поэтому выкол иглы из паховой связки должен отстоять то ближе, то несколько дальше от края связки.

При прошивании медиальной части паховой связки необходимо быть особенно осторожным, поскольку здесь под связкой располагаются бедренные сосуды. Надо следить также, чтобы в шов не попал n. ilioinguinalis. Все швы поочередно завязывают. После завязывания последнего шва глубокое паховое кольцо, через которое проходят элементы семенного канатика, не должно вызывать их сдавления.

Чтобы создать оптимальное по ширине отверстие, перед затягиванием последнего шва целесообразно ввести в глубокое кольцо мизинец.

Если паховый промежуток высокий, а мышечный слой истончен, подтягивание мышц к паховой связке может быть затруднено, так как из-за большого натяжения швы прорезываются. Чтобы избежать этого, в медиальной части создаваемой задней стенки пахового канала к паховой связке подшивают наружный край влагалища прямой мышцы живота, благодаря чему края внутренней косой и поперечной мышц живота достаточно легко низводятся к паховой связке.

После наложения глубоких швов семенной канатик укладывают на место и над ним сшивают края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота, при этом важно не сузить поверхностное паховое кольцо.

Из множества других способов аутопластического укрепления задней стенки пахового канала следует отметить способ Постемпского (P.E.Postempsky). По этому способу перемещают в латеральную сторону глубокое паховое кольцо и укрепляют заднюю стенку пахового канала путем подшивания к паховой связке не только внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с поперечной фасцией, но и медиального (верхнего) лоскута рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.

Далее создают дупликатуру апоневроза путем подшивания внахлест латерального лоскута апоневроза наружной косой мышцы. Семенной канатик после пластики таким способом остается в подкожной клетчатке.

Применение перечисленных способов дает наименьший процент рецидивов.

Довольно долго считалось, особенно в России, что при косых паховых грыжах необходимо укреплять переднюю стенку пахового канала. Действительно, при больших грыжах происходит истончение апоневроза наружной косой мышцы живота, т.е. передней стенки пахового канала. Было предложено множество способов ее укрепления (способы Жирара, Жирара—Спасокукоцкого, Кимбаровского). В настоящее время эти способы представляют скорее исторический интерес, поскольку первопричина возникновения паховых грыж — слабость задней стенки пахового канала — не устраняется.

Источник

Передняя стенка пахового канала не укрепляется внутренней косой мышцей при способе пластики

Применяемые традиционные методы герниопластики с использованием местных тканей предполагают их натяжение при сближении краев, которое в свою очередь противоречит основным хирургическим принципам 2.

В результате их применения частота рецидивов наблюдается в пределах от 8 до 12% случаев, а осложнения со стороны послеоперационной раны достигают 5-7% 6.

Воздействие грыжи на ткани пахового канала не приводит к их существенным морфологическим повреждениям и функциональным изменениям, в чем мы убеждаемся во время операции. Более негативное воздействие на эти ткани оказывают традиционные методы, которые сопровождаются повреждением поперечной фасции, мышц, сосудов и нервов пахового канала в большей степени, чем сама грыжа. Действительно, при операции по поводу рецидивной грыжи хирург знает, с чем ему приходится столкнуться: анатомия разрушена, топография изменена, ткани представлены выраженным рубцовым процессом. Такой метаморфоз тканей связан с тем, что ни одним из традиционных методов не предусмотрена пластика тканей пахового канала по раздельности. По Бассини мышцы и поперечная фасция, по Жирару-Спасокукоцкому и Кимбаровскому апоневроз и мышцы, по Постемпскому апоневроз, мышцы и поперечная фасция захватываются одним швом в одну «охапку», характерным для них затягиванием лигатуры до упора [7].

Аллопластика не решает всех проблем лечения паховой грыжи. Любой синтетический материал является чужеродным для организма и инициирует в соприкасающихся с протезом тканях асептическую воспалительную реакцию, которая способствует развитию не только характерных, но и, в редких случаях, эндопротез-ассоциированных специфических сложных осложнений. Количество рецидивов имеет тенденцию к росту и находится в пределах от 1 до 5% 10.

Ю.А. Ярцев (1964) и Т.Ф. Лаврова (1979) определили, что риск возникновения косой паховой грыжи значительно выше в том случае, когда внутренняя косая мышца живота не участвует в образовании передней стенки пахового канала и не прикрывает глубокое паховое кольцо.

Если внутренняя косая мышца с поперечной мышцей участвуют в укреплении задней стенки пахового канала с прикрытием глубокого пахового кольца, то наличие внутрибрюшного давления не будет играть существенную роль в возникновении грыжи. Предлагаемая пластика нацелена на достижение подобного расположения внутренней косой с поперечной мышцей по отношению к глубокому кольцу и задней стенки пахового канала.

Н.К. Лысенко справедливо отмечал: «Где есть мышцы, там грыжа не выходит».

При любом варианте пластики задней стенки, ей одной гарантированно не противостоять расширяющему и разрушающему действию внутрибрюшного давления на глубокое паховое кольцо без мышечной поддержки. Реконструкция глубокого кольца выполняется соответственно семенному канатику с небольшим запасом, т.е. проводится восстановление задней стенки до «грыжевого» состояния. Предрасполагающие факторы и производящие условия остаются и могут способствовать возврату заболевания.

Отсутствие явного преимущества и продолжающаяся дискуссия между сторонниками натяжных методов и операцией Лихтенштейна справедливо открывает перспективы для ТАРР- и ТЕР-операций, а также поиска новых эффективных способов герниопластики.

Возросшие претензии к оценке послеоперационной реабилитации пациентов с паховой грыжей вынуждают пересмотреть требования ко всем используемым методам герниопластики и поиску простого и надежного способа [11].

Задачей герниологии является разработка и внедрение в практику простого и надежного способа, который мог бы обеспечить менее 1% рецидивов и не более 2,0% осложнений со стороны послеоперационной раны.

Цель исследования: разработать надежный и не травматичный способ герниопластики местными тканями.

Материал и методы исследования. Общая характеристика пациентов базировалась на лечении паховой грыжи у 1214 пациентов за период с 2013 по 2018 год в ГБУ РД «РКБ СМП» г. Махачкалы (табл. 1).

Распределение пациентов по способам герниопластики (мужчины/женщины)

За период одной госпитализации оперированы 32 пациента с двухсторонней паховой грыжей, т.е. оперативных вмешательств было 1246.

Из 138 пациентов, оперированных по предлагаемому способу (патент на изобретение № 2630616), с косой паховой грыжей были 105 (76,1%), а с прямой – 33 (23,9%) пациента. Среди них женщин с косой паховой грыжей было 13, а с прямой – 4.

Для обеспечения надежного укрепления глубокого кольца и задней стенки пахового канала внутренней косой и поперечной мышцами необходимо отойти от метода их сшивания с паховой связкой с затягиванием лигатуры до упора.

Затягивание лигатуры до упора на мышечной ткани приводит к их атрофии, прорезыванию, рубцеванию, жировому перерождению (Савчук И.Ю., 1959), с чем связаны послеоперационные осложнения и высокий процент рецидивов.

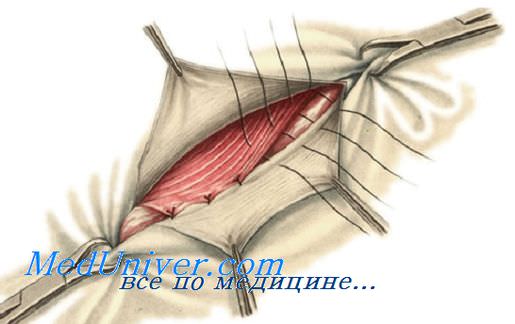

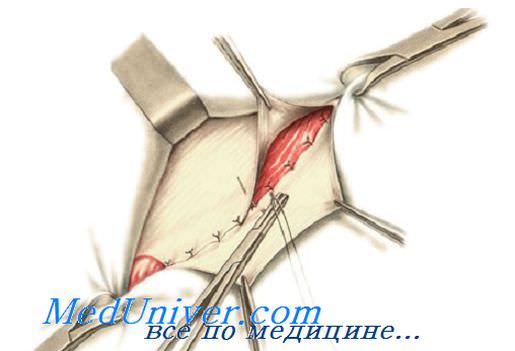

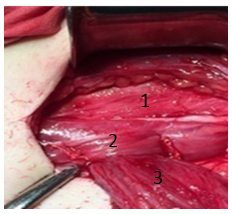

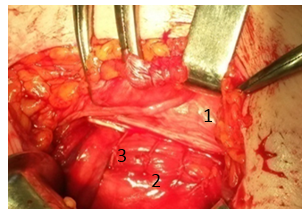

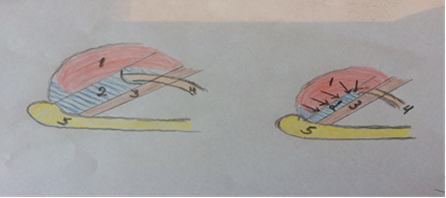

После восстановления поперечной фасции накладываем швы на мышцы латерально и медиально от семенного канатика с захватом глубокого отдела паховой связки, формируя глубокое кольцо соответственно диаметру семенного канатика (рис. 1). При этом семенной канатик попадает между двумя швами и прикрывается по окружности внутренней косой и поперечной мышцами. Образуется функционирующая в такт с напряжением мышц брюшной стенки мышечно-апоневротическая манжета, что благоприятно влияет на элементы семенного канатика в отличие от сетки, которая оказывает на них негативное воздействие. Затягивать лигатуру между мышцами и паховой связкой нужно таким образом, чтобы узел и лигатура находились лишь только в соприкосновении с мышечной тканью, нельзя, чтобы они врезались в толщу мышц (рис. 2). Нить с большим диаметром меньше травмирует мышечную ткань.

Рис. 1. 1 — апоневроз; 2 – мышцы; 3 – семенной канатик (грыжа справа)

Рис. 2. 1 – паховая связка; 2 – мышцы; 3 – узел и лигатура со свободным расположением на мышце (грыжа слева)

Наличие прочной поперечной фасции, и в первую очередь надежная запирательная функция мышц, уже препятствуют формированию косой паховой грыжи. Предлагаемая пластика глубокого кольца поперечной фасцией, затем и мышцами, располагая их по отдельности, создают прочный заслон для повторного выхода косой паховой грыжи.

Реконструкция поверхностного кольца не исключает риск сдавления семенного канатика между лигатурой и лонной костью, что может сопровождаться серьезными последствиями. Полное закрытие поверхностного кольца с расположением семенного канатика над апоневрозом позволяет исключить возможность его ущемления.

При герниопластике с расположением семенного канатика над поперечной фасцией задняя стенка и глубокое кольцо закрываются мышечной тканью полностью и плотно. В случаях расположения над мышцами или над апоневрозом мышечная ткань должна плотно и прочно охватывать семенной канатик по периметру.

При пластике местными тканями отдают предпочтение укреплению задней стенки пахового канала, представленной поперечной фасцией.

Считается, что наиболее прочная пластика задней стенки достигается выполнением дубликатуры поперечной фасции по Шолдайсу. Ее выполнение не исключает выход косой паховой грыжи через глубокое кольцо при повышении внутрибрюшного давления.

После выхода в паховый канал грыжа направляется к поверхностному паховому кольцу, которое располагается на апоневрозе наружной косой мышцы живота. Апоневроз значительно превосходит по прочности поперечную фасцию, но в то же время не может противостоять проходу грыжи.

Мы обязаны отсутствию косой паховой грыжи надежному функционированию запирательного механизма мышц, который при повышении внутрибрюшного давления или при физической нагрузке закрывает глубокое кольцо прочно.

При операциях по поводу косой паховой грыжи обычно обнаруживаем достаточно сохранную мышечную структуру паховой области. Почему же в этих условиях сформировалась косая паховая грыжа, объясняет то, что причиной является не анатомия мышц, а их топография. При повышении внутрибрюшного давления сокращение мышц сохранено, но их расположение относительно глубокого кольца не позволяет им полноценно и прочно блокировать его.

Об индивидуальности топографии мышц брюшной стенки говорит наличие у определенного количества лиц диастаза прямых мышц живота, когда анатомия мышц сохранена, но их расположение друг от друга не позволяет им при сокращении полностью сомкнуться. Наличие диастаза прямых мышц живота можно определить при осмотре брюшной стенки. О возможности топографической особенности расположения мышц передне–боковой брюшной стенки относительно глубокого кольца можно предположить при наличии косой паховой грыжи. Сама грыжа оказывает компрессию на мышцы, вызывая дополнительное их смещение от глубокого кольца.

После абдоминальных операций прочность брюшной стенки зависит от надежности восстановления апоневроза на всем протяжении разреза. Для прочности герниопластики необходимо обеспечить блокировку глубокого кольца внутренней косой с поперечной мышцей. Для этого требуется не только сохранение мышц от повреждения лигатурой при их фиксации у паховой связки, но и их расположение относительно глубокого кольца и задней стенки пахового канала, что обеспечивает их блокировку.

Соблюдение и выполнение этого принципа не предусмотрено ни одним традиционным методом. Наоборот, их применение способствуют повреждению захваченных в шов мышц и находящихся в них сосудов и нервов. Отсутствие рецидива при этих операциях объяснятся тем, что имеется возможность в большинстве случаев выполнить надежную реконструкцию или полное прочное закрытие поверхностного кольца. В этих случаях апоневроз наружной косой мышцы живота полностью и плотно закрывает паховый канал, так же как и эндопротез.

По нашим данным, только 87,6% пациентов, когда у них паховый промежуток в медиальном отделе пахового канала менее 3 см, удается выполнить надежную реконструкцию или полное и прочное закрытие поверхностного кольца. Остальным 12,4% пациентов, у которых паховый промежуток более 3 см, шов между медиальной ножкой поверхностного кольца и паховой связкой у места прикрепления к лонному бугорку не может обеспечить прочность пластики поверхностного кольца. Кроме того, фиксация медиальной ножки к лонной кости, а паховой связки к лонному бугорку значительно снижает их мобильность. При такой топографии шов между этими тканями является единственным, требующим натяжения для их стыковки. У пациентов, оперированных с такой топографией медиального отдела пахового канала, вероятность рецидива является очень высокой, особенно с прямой паховой грыжей.

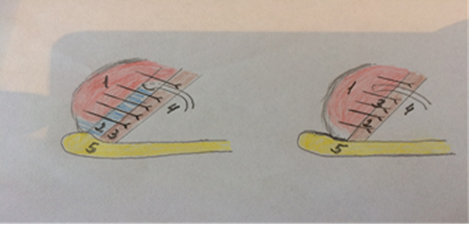

Схема функционирования запирательного механизма для глубокого кольца и задней стенки пахового канала при расслабленном и напряженном состоянии внутренней косой и поперечной мышц представлена на рис. 3.

а)

Рис. 3. а) анатомо-топографическое состояние пахового канала при расслабленном состоянии мышц, б) паховый канал при сокращенном состоянии мышц;

1) мышцы пахового канала, 2) поперечная фасция, 3) паховая связка, 4) семенной канатик, 5) лонный бугорок

Мышечная ткань обладает силой и мощью, что позволяет ей быть основным фактором, противостоящим грыжеобразованию. В то же время она является нежной и легко ранимой, и к ней надо относиться так же деликатно, как и к элементам семенного канатика. Для семенного канатика глубокое и поверхностное кольца формируются с расчетом его свободного расположения в них. Мышечная ткань должна находиться в лигатурном желобке с возможностью свободного сокращения и расслабления, что позволяет ей выполнять свою функцию в полном объеме.

Сближение захваченной в шов мышечной ткани с глубоким отделом паховой связки всегда возможно без натяжения. Они являются мобильными и находятся в пределах 2,0 см, что не требует усилия, и тем более их натяжения. Паховая связка и мышцы должны располагаться на расстоянии «дружеского рукопожатия» и мирного сосуществования.

Схема работы запирательной функции после выполнения пластики внутренней косой с поперечной мышцей по предлагаемому способу представлена на рис. 4.

а)

Рис. 4. а) мышцы подтянуты и фиксированы рядом с паховой связкой, б) мышцы в сокращенном состоянии, и при этом поперечная фасция и глубокое паховое кольцо полностью закрыты боковыми мышцами пахового канала;

1) мышцы пахового канала, 2) поперечная фасция, 3) паховая связка, 4) семенной канатик, 5) лонный бугорок

На практике, при затягивании шва по предлагаемому способу между мышцами и глубоким отделом паховой связки, обычно они оказываются на расстоянии соприкосновения (рис. 2). В случаях, если их натяжение для сближения связано с возможностью повреждения мышечной ткани, то мышцы и паховую связку нужно расположить с некоторым зазором между ними (рис. 4а). Запирательная функция мышц в обоих случаях является надежной.

Показатели послеоперационных осложнений после разных способов герниопластики представлены в таблице 2.

Источник