Шовный материал и методики закрытия лапаротомной раны

При обсуждении выбора нитей для закрытия операционной раны наиболее дискутабельным является выбор нити и метода наложения швов. Причина этого, на наш взгляд, достаточно очевидна. Нетрудно заметить, что при обсуждении осложнений со стороны послеоперационной раны, как инфекционного, так и неинфекционного характера, постоянно «всплывает» проблема хирургических нитей. А именно – их существенное влияние на развитие данных осложнений. Это отнюдь не случайно. Ведь такие свойства нити как фитильный эффект (мультифиламенты), травмирование стенок прокольного канала (крученые и плетеные нити с многоразовыми иглами), биологическая несовместимость (нити природного происхождения), а также неабсорбируемость являются своего рода катализаторами острого инфекционного процесса и, в последнем случае, матрицей для формирования хронических очагов инфекции в послеоперационной ране. Если с профилактикой острого гнойно-воспалительного процесса в ране при формировании шва брюшины, мышц подкожной клетчатки и кожи все представляется вполне логичным (для устранения негативной роли шовного материала следует применять афитильные комплексные или монофиламентные, атравматичные, абсорбируемые и антисептические нити), то возможности профилактики острого гнойного процесса и, тем более, предупреждения формирования хронического гнойного очага при шве апоневроза представляются значительно менее однозначными. И главная причина этой «неоднозначности» заключается в известном противоречии. С одной стороны в идеале для решения поставленной задачи (шов апоневроза) необходим малоконтаминируемый монофиламентный и, что не менее важно, абсорбируемый шовный материал (нет нити – нет лигатурного абсцесса). С другой стороны до недавнего времени все абсорбируемые нити были либо мультифиламентами, либо (что более существенно) обладали короткими сроками абсорбции, недостаточными для поддержания краев апоневроза в соединенном состоянии до восстановления необходимого уровня его прочности. Поэтому даже при использовании на всех этапах вмешательства абсорбируемых нитей при шве апоневроза в лучшем случае применяли полиэстеровую нить в оболочке (чаще – простой мультифиламентный полиэстер или полиамид). До сих пор очень немногие хирурги используют для ушивания раны апоневроза полипропилен. Несмотря на то, что полипропиленовая нить лишена многих недостатков лавсана и, тем более, капрона, она (хоть и в значительно меньшей степени) также подвержена микробной контаминации и способна стать эпицентром лигатурного абсцесса. Проблема оставалась неразрешимой вплоть до появления в клинической практике монофиламентной нити из полидиоксанона с длительным сроком абсорбции – PDS II (и, в последующем, нити из полидиоксанона с антисептическим покрытием – PDS Plus). Как указывалось выше, спустя две недели от момента имплантации в ткань нити PDS II и PDS Plus теряют 25% прочности, спустя четыре недели – 30% прочности и спустя шесть недель – 50% прочности. Полная потеря прочности и абсорбция нитей происходит в период 180 – 210 суток после имплантации. Любопытно сопоставление динамики абсорбции нити PDS II, PDS Plus и динамики восстановления прочности апоневроза мышц передней брюшной стенки.

Из представленных данных следует, что в «критический» период восстановления 50-60% своей прочности (30 – 45 сутки), необходимых для обеспечения механической прочности раны (предотвращения эвентрации) и стабильной иммобилизации краев раны (обязательное условие формирования рубца), сохраняется 70-50% прочности нитей PDS II и PDS Plus, достаточных для аппозиции и иммобилизации краев раны. Впоследствии, по достижении прочности апоневроза, приближающейся к исходным значениям, нить исчезает из ткани, тем самым переставая являться субстратом имплантационного инфицирования и связанных с ним осложнений. Именно в этом заключается принципиальное различие концепции применения для ушивания раны апоневроза шовного материала с длительным сроком абсорбции от обыденного использования полифиламентных неабсорбируемых нитей (нейлон, капрон, лавсан и даже полипропилен). Безусловно, внешняя оболочка комплексных полифиламентных неабсорбируемых нитей закономерно уменьшает их травматичность и фитильный эффект. Однако с течением короткого времени (2-3 недели) наружная оболочка исчезает и комплексная нить превращается в обычный полифиламент со всеми его негативными свойствами, способными существенно повлиять на ход раневого процесса.

Отдельные попытки использования для ушивания апоневроза абсорбируемых нитей (кетгут, производные полигликолевой кислоты) предпринимались уже сравнительно давно, но были оставлены вследствие высокой частоты возникновения эвентраций и послеоперационных вентральных грыж. Это закономерно, поскольку срока потери прочности полигликолидов (3 недели) и, тем более, кетгута (1 неделя) явно недостаточно для поддержания краев апоневроза до достижения его рубцом необходимой прочности. Ряд серьезных исследований по изучению перспектив применения длительно абсорбируемого материала для шва апоневроза был начат лишь в 1980-х годах с появлением нитей PDS и Maxon. Данные исследования заложили основу для выводов относительно выбора шовного материала и методики формирования шва апоневроза с точки зрения доказательной медицины.

В исследованиях, посвященных сравнительной оценке неабсорбируемых и абсорбируемых нитей для шва апоневроза, сравнивался разный шовный материал при одинаковой технике ушивания (как непрерывным швом, так и отдельными швами). В исследовании J. Wissing et al. (1987) сравнивался непрерывный шов из быстро абсорбируемого материала (Vicryl) с непрерывным швом из неабсорбируемого материала (Ethibond) на 751 пациентах. При этом случаи возникновения послеоперационных грыж в течение первых трех лет наблюдения регистрировались достоверно чаще после наложения быстро рассасывающихся швов (Р=0, 001). Тем не менее, у пациентов, которым накладывался шов из неабсорбируемого материала, значительно чаще формировались лигатурные свищи (Р

Источник

Алгоритм перевязки ран

Содержание статьи:

Перевязка раны после операции – это обязательная процедура, которая необходима для быстрого и безопасного заживления без осложнений. Предусматривает очищение кожи, обработку травмированного участка антисептическими средствами, наложение новой стерильной повязки. Неправильные действия при перевязке ран могут спровоцировать развитие опасных осложнений: нагноения, абсцесса, некроза, заражения крови. Именно поэтому крайне важно знать, как правильно сделать перевязку, и понимать алгоритм действий при обработке послеоперационной раны.

Виды перевязки ран

Различают перевязочные манипуляции двух видов:

- Первичные. Накладывают на раневую поверхность после первичной обработки. Как правило, первый раз рану перевязывают на следующий день после хирургического вмешательства.

- Вторичные. Выполняют для обработки повреждения повторно.Частота перевязок чистых и гнойных ран определяется врачом.

Техника перевязки раны: 5 основных шагов

- Подготовить необходимые материалы. Перед началом процедуры аптечка должна быть полностью укомплектована: содержать бинты, пластыри, антисептики, стерильные перчатки и другие средства по назначению врача. Также необходимо продезинфицировать поверхности, на которых в процессе будут разложены средства для процедуры.

- Убрать старую повязку. Одной рукой в перчатке нужно придерживать кожу вокруг раны, а другой – аккуратно убрать марлю. Если повязка присохла, ее сначала следует размочить раствором фурацилина или перекиси водорода. Использованные материалы необходимо убрать в пакет.

- Обработать рану. Следует извлечь из раны остатки марли, бинтов, ваты, нитей, после чего убрать гнойные выделения. Если при этом возобновилось кровотечение, следует прижать к ране марлевую салфетку и держать не менее пяти минут. После промыть поверхность перекисью водорода. Если кровотечение появляется повторно на протяжении одной-двух перевязок, следует обратиться к врачу.

- Наложить новую повязку на чистый и сухой открытый участок. Предварительно ее пропитывают антибактериальными и ранозаживляющими средствами, которые назначает врач.

- Зафиксировать повязку. Бинт должен предотвращать ее смещение, но при этом не слишком сдавливать поврежденный участок.

В ходе каждой процедуры необходимо проверять поврежденную область на наличие инфекций. Признаками инфицирования являются: сильное нагноение, неприятный запах, изменение цвета. Если присутствует хоть один из симптомов, необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач назначит антибиотики или другие лекарства, которые помогут избавиться от инфекции.

Как правильно перевязать раны: важные аспекты

Правильно выполненная перевязка должна:

- защищать раны от инфекций, внешнего воздействия, повреждений;

- впитывать накапливаемый секрет, способствовать его выведению;

- обеспечивать нормальное кровообращение, не мешать естественным процессам лимфооттока;

- создавать равномерное прилегание перевязочного материала к поверхности раны, не позволять ему смещаться при движениях.

Для этого необходимо:

- Обеспечить стерильные условия, качественные перевязочные материалы. Прежде чем обрабатывать и перевязывать послеоперационные раны, необходимо удостовериться в том, что патогены и инфекции не попадут в поврежденные ткани, особенно если разрез еще очень глубокий.

- Выполнить обезболивание. Если проводится перевязка послеоперационной обширной и свежей раны, процедура может вызвать даже болевой шок. В таком случае делать манипуляцию можно только после снижения болевой чувствительности.

Прежде чем самостоятельно проводить перевязки раны, необходимо обсудить с врачом порядок действий, получить список перевязочных и антисептических средств. Оценить, насколько правильно наложена повязка на рану, может только медицинский работник.Врач должен осмотреть участок, оценить, как заживают раны, при необходимости обработать повреждение дополнительными средствами.

В «СМ-Клиника» вы можете вызвать врача или медсестру на дом. Звоните нам по телефону +7 (812) 210 31 98 – операторы согласуют удобное время визита медика для осмотра, перевязки раны или других медицинских манипуляций, а также подскажут цены на медицинские услуги.

Источник

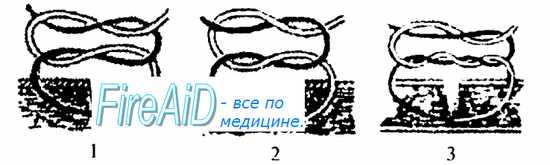

Передний способ завязывания узлов хирургия

Все узлы, применяемые в хирургической практике, двойные (иногда тройные). Первый узел является основным и должен быть максимально затянут. Второй узел закрепляет первый, то есть предотвращает его развязывание, ослабление. Третий узел накладывают при использовании кетгута и синтетических лигатур для большей прочности, так как эти нити очень эластичны, а их поверхность скользкая.

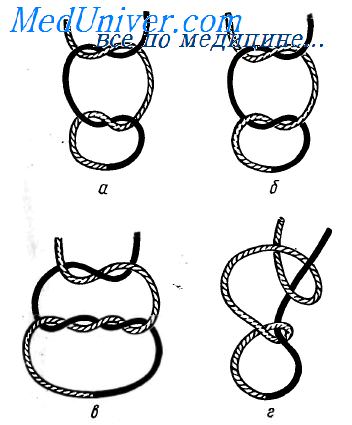

В хирургии различают множество видов узлов, но базовыми считают простой, морской и хирургический (рис. 2.16).

Приводим классический способ завязывания простого узла (рис. 2.17).

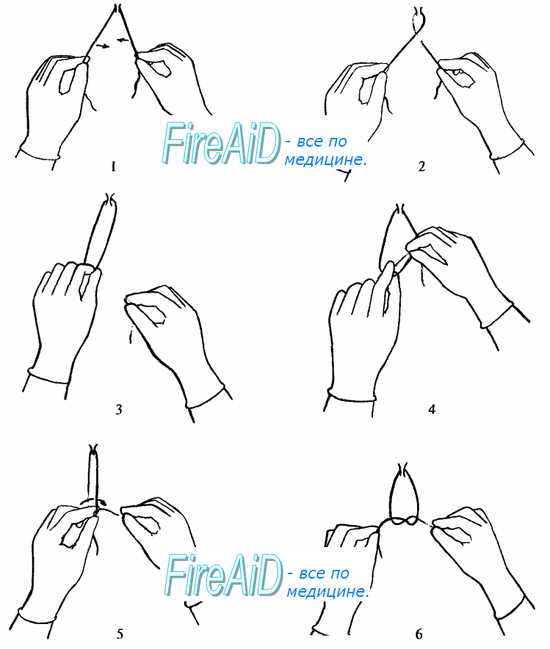

Концы нити захватывают руками (см. рис. 2.17; 1).

При формировании первого (основного) узла сначала меняют положение концов нитей в руках — левый конец лигатуры берут в правую руку, а правый — в левую, при этом образуется перекрест нитей (нить в левой руке располагают поверх нити, фиксированной правой рукой) (см. рис. 2.17; 2). Этот перекрест фиксируют между II и I пальцами левой руки (II палец сверху, перекрест нитей прижат к основанию его ногтевой фаланги на ладонной поверхности, см. рис. 2.17; 3).

I и II пальцами правой руки фиксируют конец нити, натягивают ее и подводят под выступающий конец ногтевой фаланги II пальца левой руки. Щель между нитями можно расширить III пальцем правой руки (см. рис. 2.17; 4). Далее поворотом левой руки кивательным движением II пальца конец нити проводят в щель (см. рис. 2.17; 5).

Узел затягивают (см. рис. 2.17; 6).

Для формирования простого узла второй (фиксирующий) узел завязывают аналогично первому, но второй этап — перекладывание концов лигатур — не выполняют.

Простой узел недостаточно прочен, он скользит, и его можно растянуть путем вытягивания одного конца лигатуры из петель другого.

При формировании морского узла на втором этапе повторяют все действия сначала: захват концов нити, перекладывание концов нити из руки в руку (перекрест), проведение одного из концов нити в щель, затягивание.

Хирургический узел отличается от простого тем, что при завязывании первого (основного) узла правый конец лигатуры дважды обвивают вокруг левого конца. При затягивании такой первый узел в результате трения более прочно фиксирован и не расслабляется перед завязыванием второго. Это самый надежный узел, но более громоздкий по сравнению с морским или простым.

Для успешного завязывания узла концы нитей должны быть постоянно натянуты.

Выбор вида узла зависит от этапа операции, применяемого шовного материала.

Кроме описанного классического способа вязания узла, в хирургической практике существует множество других способов вязания узлов. Однако в результате любых манипуляций должен получиться один из трех видов описанных выше узлов.

Источник

Передний способ завязывания узлов хирургия

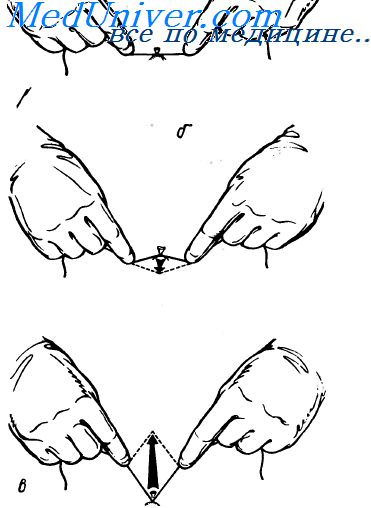

Основные требования при завязывании узлов: 1-е — в процессе завязывания узла нить должна быть фиксированной. Не допускается отпускание нитей, так как при этом они могут соскальзывать с перевязываемой ткани; 2-е — оба участка лигатуры должны быть в постоянном натяжении. Ослабление хотя бы одного ее участка может привести к соскальзыванию лигатуры; 3-е — следует избегать чрезмерного натяжения нитей, так как при этом может произойти прорезание тканей; 4-е — узел должен ложиться по ходу нитей, не перекручиваясь. При перекручивании узла в последующем может произойти его послабление и развязывание; 5-е — при затягивании узла слагающая вектора силы должна либо равняться нулю, либо быть направлена в сторону ткани. Для этого следует соблюдать правило: линия натяжения нитей должна быть прямой или должна быть обращена изгибом в сторону тканей. Направление вектора силы в противоположную сторону может привести к отрыву лигатуры вместе с тканью.

Техника завязывания узлов. При освоении техники завязывания узлов целесообразно весь процесс разделить на ряд этапов.

1-й способ. I этап — фиксация нитей в исходном положении. Нити фиксируют пальцами обеих рук таким образом, чтобы большой и указательный пальцы были свободны. Для этого свободные концы нитей располагают на ладонной поверхности III пальца. При сгибании этого пальца нить фиксируют как согнутым пальцем, так и прилежащими поверхностями III и IV пальцев. Дополнительную фиксацию осуществляют путем прижатия нити большим пальцем к боковой поверхности III пальца.

В правую руку берут лигатуру, идущую от правого края ткани, в левую — от левого. Такое зеркальное положение лигатур позволяет избежать перекручивания узла.

II этап — перекрест нитей на фиксирующем пальце. Нить, зафиксированную левой рукой, подводят под указательный палец правой руки. Нити должны перекрещиваться на ладонной поверхности указательного пальца ближе к основанию его ногтевой фаланги.

III этап — фиксация перекреста лигатуры. Большим пальцем прижимают перекрест нитей у основания ногтевой фаланги указательного пальца, которую после этого выводят из петли и располагают над натянутыми пальцами.

IV этап — проведение нити под палец-толкатель. Свободный конец нити, удерживаемой левой рукой, подводят над натянутыми лигатурами под ладонную поверхность ногтевой фаланги указательного пальца.

V этап — проталкивание нити. Проведением свободного конца проталкивают нить между натянутыми лигатурами так, чтоб ее свободный конец оказался ниже их уровня. VI этап — захват свободного конца нити. Свободный конец нити захватывают большим и III пальцами левой руки. При этом указательный палец находится над лигатурой.

VII этап — затягивание узла. Фиксирующими (большим и III) пальцами нити отводят в противоположные стороны. Указательными пальцами продвигают узел по направлению к тканям, смещая их вместе с узлом по натянутым нитям. Следует помнить, что ногтевые фаланги обоих указательных пальцев должны постоянно находиться у самого узла, а угол, образованный натянутыми нитями, должен составлять не менее 180°. При игнорировании этих требований создаются условия для соскальзывания узла или прорезывания ткани. VIII этап — завязывание второго узла. Техника выполнения второго узла аналогична таковой первого, но при этом узел завязывают другой рукой. Основными требованиями этого этапа являются недопустимость ослабления натяжения нитей, а также избежание их чрезмерного натяжения

Источник