Схемы торможения двигателей постоянного тока

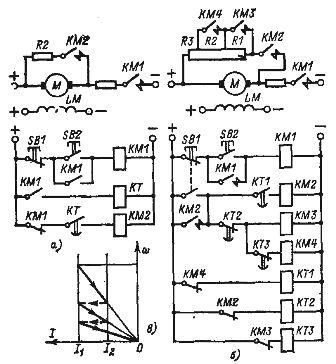

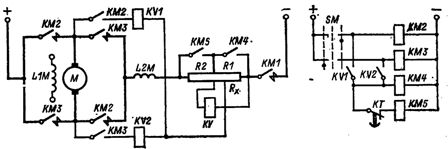

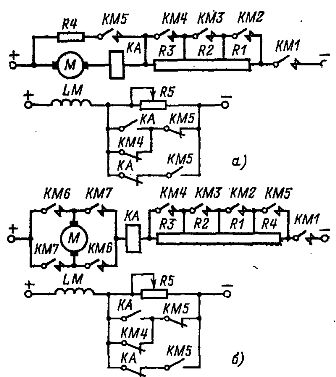

Для управления моментом ДПТ с заданием времени в режиме динамического торможения применяется узел схемы, приведенный на рис. 1, а, составленный для управления торможением ДПТ с независимым возбуждением с одной ступенью тормозного резистора R2.

Рис. 1. Схема, осуществляющая одноступенчатое (а) и трехступенчатое (б) динамическое торможение двигателя постоянного тока с управлением по времени и пусковая диаграмма трехступенчатого торможения (в).

Команда на перевод ДПТ в режим динамического торможения в приведенной схеме подается от кнопки SB1. При этом линейный контактор КМ1 отключает якорь двигателя от напряжения сети, а тормозной контактор КМ2 подключает к нему тормозной резистор. Команду на отсчет времени процесса динамического торможения для реле торможения КТ подает линейный контакторам КМ1, выполняющий предыдущую операцию в схеме перед началом динамического торможения. В качестве тормозного реле используется электромагнитное реле времени постоянного тока.

Схема может применяться для управления ДПТ с независимым возбуждением и ДПТ с последовательным возбуждением, но в последнем случае — с реверсом тока в последовательной обмотке возбуждения.

Управление динамическим торможением с заданием времени чаще используется при многоступенчатом торможении, когда применяется несколько реле времени, подающих команды на последовательное выведение ступеней тормозного резистора (как при пуске). Узел такой схемы, составленный для ДПТ с независимым возбуждением с тремя ступенями тормозного резистора, приведен на рис. 1, б.

Последовательное включение ступеней торможения осуществляют контакторы КМ2, КМ3, КМ4, управляемые от электромагнитных реле времени КТ1, КТ2 и КТ3. Управляющая команда на начало торможения в схеме подается кнопкой SB1, которая отключает контактор КМ1 и включает КМ2.

Дальнейшая последовательность включения контакторов КМ3, КМ4 и отключения КМ2 в конце процесса торможения определяется настройкой реле торможения КТ2, КТ3 и КТ1, обеспечивающих переключения при значениях тока I1 и I2, как показано на рис. 1, в. Приведенная схема управления может применяться и для управления двигателем переменного тока в режиме динамического торможения.

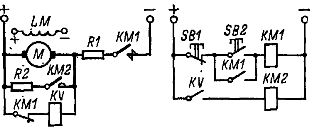

При одноступенчатом динамическом торможении наибольшее распространение получило управление моментом с контролем скорости. Узел такой схемы приведен на рис. 2. Контроль скорости осуществляет реле напряжения KV, обмотка которого подключена на якорь ДПТ.

Рис. 2. Схема управления динамическим торможением двигателя постоянного тока с контролем скорости.

Это реле, отключающееся при низкой скорости, подает команду на отключение контактора КМ2 и окончание процесса торможения. Напряжение отпадания реле KV соответствует скорости, составляющей примерно 10—20 % установившегося начального значения:

Практически реле KV настраивается так, чтобы контактор торможения отключался при скорости, близкой к нулю. Так как реле торможения должно отключаться при низких значениях напряжения, то в качестве него выбирается реле напряжения с низким коэффициентом возврата типа РЭВ830.

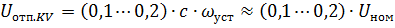

При торможении двигателей в режиме противовключения, которое чаще всего используется в реверсивных схемах, применение управления с контролем скорости оказывается наиболее простым и надежным.

Узел управления ДПТ СВ в режиме торможения противовключением с одной ступенью тормозного резистора приведен на рис. 3. Тормозной резистор состоит из условно принятой пусковой ступени R2 и ступени противовключения R1. Управляющая команда на реверс с предварительным торможением противовключением в приведенной схеме подается от командоконтроллера SM.

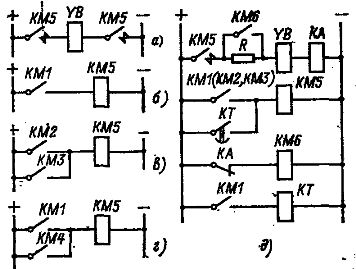

Управление режимом торможения и выдача команды на его окончание производят реле противовключейния KV1 и KV2, в качестве которых используются реле напряжения типа РЭВ821 или РЭВ84. Реле настраиваются на напряжение втягивания из расчета включения его при скорости двигателя, близкой к нулю (15—20 % установившейся скорости):

где Uс — напряжение питающей сети, Rx — часть сопротивления, на которую подключается обмотка реле противовключения (KV1 или KV2), R — полное сопротивление якорной цепи.

Рис. 4. Узел схемы управлении торможением противовключением двигателя постоянного тока с контролем скорости.

Точка присоединения обмоток реле к пусковому и тормозному резистору, т. е. значение Rx, находится из условия отсутствия напряжения на реле в начале торможения, когда

где ωнач — угловая скорость двигателя в начале торможения.

Отключенное состояние замыкающего контакта реле противовключения в процессе всего периода торможения обеспечивает наличие в якорной цепи ДПТ полного тормозного сопротивления, определяющего допустимый тормозной ток. В конце торможения реле KV1 или KV2, включаясь, подает команду на включение контактора противовключения КМ4 и разрешает начало реверсирования после окончания торможения.

При пуске двигателя реле KV1 или KV2 включается сразу после подачи управляющей команды на пуск двигателя. При этом включается контактор КМ4 и отключает ступень противовключения R1, обмотка реле ускорения КТ шунтируется. По истечении выдержки времени реле КТ замыкается его контакт в цепи катушки контактора КМ5, который, срабатывая, замыкает свой силовой контакт, шунтирующий часть пускового резистора R2, двигатель переходит на естественную характеристику.

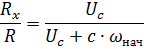

При остановке двигателя, особенно в механизмах перемещения и подъема, применяется механическое торможение, осуществляемое колодочным электромагнитным или другим тормозом. Схема включения тормоза приведена на рис. 4. Управление тормозом обеспечивает электромагнит YB, при включении которого тормоз растормаживает двигатель, а при отключении — затормаживает. Для включения электромагнита его обмотка, имеющая обычно большую индуктивность, подключается к напряжению питания контактором с дугогашением, например КМ5.

Рис. 4. Узлы схем включения электромагнитного тормоза постоянного тока.

Включается и отключается этот контактор вспомогательными контактами линейного контактора КМ1 (рис. 4, б) или контактором реверса КМ2 и КМЗ (рис. 4, в) в реверсивных схемах. Обычно механическое торможение осуществляется вместе с электрическим, но тормоз может срабатывать, например, после окончания динамического торможения или с выдержкой времени. При этом питание обмотки электромагнита УВ в период динамического торможения осуществляется контактором торможения КМ4 (рис. 4, г).

Часто электромагниты тормозов включаются с форсировкой, осуществляемой дополнительным контактором КМ6 (рис. 4,д). Отключается этот контактор токовым реле КА, которое включается при включении электромагнита тормоза YB. Настраивается реле КА на срабатывание при токе, равном номинальному току холодной обмотки электромагнита тормоза YB при ПВ = 25 %. Реле времени КТ используется для обеспечения наложения механического тормоза при остановке двигателя.

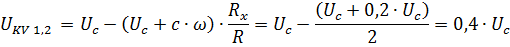

При торможении ДПТ со скорости выше основной, соответствующей ослабленному магнитному потоку, управление моментом при усилении магнитного потока осуществляется с контролем тока. Контроль тока обеспечивает токовое реле КА, осуществляющее релейную обратную связь по току якоря, как это осуществлялось при ослаблении магнитного потока. При динамическом торможении используется узел схемы, приведенный на рис. 5, а, а при торможении противовключением — узел, приведенный на рис. 5, б.

Рис. 5. Узлы схем динамического торможения (а) и противовключения (б) с усилением магнитного потока двигателя постоянного тока с управлением с контролем тока.

В схемах применены три ступени пучкового резистора (R1 — R3) и три контактора ускорения (КМ2 — КМ4), одна ступень динамического торможения и противовключения R4 и один контактор торможения (противовключения) КМ5.

Усиление магнитного потока осуществляется размыкающим контактом токового реле КА, цепь через который создается при включении контактора торможения КМ5, а цепь замыкающего контакта КА, служащего для ослабления магнитного потока при пуске, при этом разрывается размыкающим вспомогательным контактом контактора КМ5.

Реле КА в начале торможения замыкается от броска тормозного тока, а затем при спадании тока размыкается и усиливает магнитный поток, что приводит к возрастанию тока, включению реле КА и ослаблению магнитного потока. За несколько переключений реле магнитный поток усиливается до номинального значения. Далее в схемах будет происходить динамическое торможение и противовключением в соответствии с характеристиками, определяемыми резисторами R4 и R1— R4.

Реле КА настраивается так, чтобы его токи переключения были выше минимального значении тормозного тока, что важно при торможении противовключеиием.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Способы торможения двигателей постоянного тока

Во многих случаях возникает необходимость затормозить ЭП. Торможение можно осуществить различными механическими и электромеханическими тормозами. Однако в качестве тормоза может быть использован и сам двигатель, поскольку любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. одна и та же электрическая машина может работать как в двигательном, так и в генераторном режиме. При смене двигательного режима на генераторный происходит изменение знака электромагнитного момента машины. При двигательном режиме работы знак момента совпадает со знаком (направлением) скорости вращения, а при генераторном – знак момента противоположен знаку скорости. Торможение самим двигателем повышает экономичность установки и упрощает ее. Существует три метода торможения электрических двигателей: динамическое, рекуперативное и торможение противовключением.

При динамическом торможении якорь электродвигателя отключают от питающей сети и замыкают на нагрузочное сопротивление (см. рис.20).

Машина переходит в генераторный режим работы и превращает запасенную кинетическую энергии вращающихся частей ЭП в электрическую энергию, которая выделяется на сопротивлении обмотки якоря Rя и сопротивлении Rд, включенным в цепь обмотки якоря, Rя+Rд.

Ток обмотки якоря в режиме динамического торможения протекает под воздействием ЭДС обмотки якоря. Поскольку ЭДС обмотки якоря имеет знак противоположный знаку напряжения, подаваемого на машину, ток якоря и электромагнитный момент изменяют свои знаки на противоположные. Момент становится тормозным, скорость двигателя уменьшается до нуля, двигатель останавливается.

На рис. 19 показана характеристика динамического торможения ДПТ НВ, уравнения которой получают из (68) и (69) при U = 0:

Из (73) и(74) видно, что характеристики Ω(I) и Ω(М) при U = 0 являются линейными. Схема динамического торможения, при котором ДПТ НВ имеет такую характеристику, приведена на рис. 20. Она может называться также схемой генератора, работающего на автономную нагрузку Rд.

Рис.20. Схема динамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения

ПрямаяВО на рис.19 (во втором квадранте) представляет собой механическую характеристику двигателя постоянного тока в режиме динамического торможения. Эффективность торможения по мере снижения скорости вращения падает, так как величина тормозного момента двигателя зависит от скорости. Динамическое торможение применяют в машинах с независимым электромагнитным или магнитоэлектрическим возбуждением.

В двигателях с параллельным и последовательным возбуждением обмотка возбуждения в период динамического торможения должна получать независимое питание от сети, поскольку при работе машины в режиме самовозбуждения уменьшение скорости нарушает условие самовозбуждения и тормозной момент становится недостаточным для эффективного торможения.

Расчет величины добавочного сопротивления при динамическом торможении приведен в разделе 4.5 (Регулирование тока и момента при пуске, торможении и реверсе), формула (89).

Рекуперативное торможениедвигателя осуществляют путем отдачи электрической энергии в сеть постоянного тока, питающую двигатель. Двигатель получает механическую энергию от рабочей машины и отдает ее (рекуперирует) в виде электроэнергии в сеть (см. рис. 21, в). На этом участке Ω > +Ω0, поэтому ЭДС обмотки якоря больше напряжения сети, ток и момент изменяют свои направления на противоположные.

Из (65) можно получить выражение для тока якоря

Из приведенного выражения для тока якоря видно, что при Е>U ток якоря становится отрицательным, следовательно, и момент изменяет свой знак и становится тормозным. Механическая характеристика двигателя при рекуперативном торможении представлена на рис.19 прямой, представляющей собой продолжение характеристики двигательного режима (+ Ω 0 Мп) во втором квадранте характеристики. При рекуперативном торможении кинетическая энергия вращающихся масс ЭП расходуется не на истирание механических тормозов, не на нагрев добавочных сопротивлений, как в случае динамического торможения, а отдается в сеть и может быть полезно использована другими приемниками электрической энергии. Поэтому рекуперативное торможение широко используется в ЭП, имеющих значительные инерционные массы. Двигатель с последовательным возбуждением, используемый в тяговых устройствах, нельзя непосредственно перевести в генераторный режим. Процесс рекуперации более просто осуществляется в машинах со смешанным возбуждением, благодаря чему они находят применение в тяговых ЭП.

Торможение противовключениемприменяют при необходимости быстрого торможения двигателя для производства реверса, т.е. разгону двигателя в направлении, противоположном начальному. Для этого полярность напряжения, приложенного к якорю, изменяют на противоположную. При таком переключении направления тока обмотки якоря и электромагнитного момента изменяются:

В начальный период в якорной цепи напряжение и ЭДС обмотки якоря будут действовать согласовано, создавая очень большой ток и тормозной момент.

Для ограничения толчков тока и момента при противовключении в якорную цепь вводят добавочное сопротивление Rд. В этом случае при расчете тока якоря следует принимать суммарное сопротивление цепи обмотки якоря R=Rя+ Rд. Величину Rд следует выбирать такой, чтобы ток Iпр не превышал (2–2,5)IN.

Режим противовключения наступает и в том случае, когда знак приложенного к якорю напряжения остается прежним, а изменяется направление вращения двигателя, т.е. Ω 14 151617>

Дата добавления: 2019-02-08 ; просмотров: 5168 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник