Общие принципы формообразования одежды.

Промышленных технологий и дизайна»

Кафедра конструирования и технологии швейных изделий

Контрольная работа №1

Формообразование и макетирование

Выполнила: студентка II курса

группы 2-ТЗА-2 Виноградова Л.Н.

зачетная книжка №1632312

Санкт-Петербург

Вариант №2

1.Общие принципы формообразования одежды.

2.Основное правило наколки.

Общие принципы формообразования одежды.

В настоящее время индустрия моды представляет собой наиболее активно развивающуюся область культурной деятельности общества, так как потребность в одежде испытывает каждый человек независимо от возраста, рода занятий и социального статуса. Более того, уровень этих потребностей постоянно возрастает: все больше внимания уделяется эстетическим показателям и соответствию моделей одежды последним модным тенденциям.

Функциональность форм современной одежды определяется максимально возможным соответствием их определенному назначению и рациональностью объемно-пространственной структуры, что явилось результатом длительного и сложного исторического развития.

В IX в.н.э. одежду изготовляли из прямоугольных кусков ткани, соединенных швами, а позже ее стали кроить по форме фигуры человека. Средневековые мастера XII в. для придания одежде формы тела человека начали делать вырезы по бокам и соединять края шнуровкой. Но шнуровка не создавала красивых форм. Примерно в XIII в. появилась одежда с вшивными рукавами, в XIV в.- распашная одежда и воротники, а в XVII в.- одежда с карманами. Платье было разделено поперечным швом на лиф и юбку, возник новый вид женского костюма. В XVI-XIX вв. форма одежды создавалась с помощью корсетов, кринолинов и фижм, при этом искажая фигуру человека, затрудняя дыхание и стесняя движения. Специфику одежды XX в. определяет прежде всего переход к промышленному способу ее производства, пришедшему взамен многовекового портновского ремесла. Характерными особенностями XX в. являются также рождение принципиально нового типа женской одежды и быстрая смены моды. В 30 гг. выявляются три основных силуэта женской одежды: прямой, полуприлегающий и силуэт с подчеркнутой линией талии (приталенный). Направление моды второй половины 70-х и начала 80-х годов в женской одежде характеризовалось объемными свободными формами, с преобладающим поперечным членением ее поверхности, заменой вытачек и других геометрических элементов пластическими (складками, сборками, буфами), заметным удлинением одежды. Конец 80-х годов вновь ознаменовался переходом к небольшим по объемам геометрическим формам одежды.

В современном костюме редко используется принцип прямолинейного формообразования в чистом виде. Условно прямокроеной считается одежда, в которой основные прямые линии покроя совмещаются с некоторыми кривыми линиями ,например, линии проймы, оката рукава и т.п.Часто пластические свойства ткани или требования модели и вовсе не позволяют применять прямолинейный крой, тогда художник-модельер создает одежду, основываясь на другом принципе формообразования -моделирование на основе криволинейного кроя.

В основе моделирования одежды с помощью кривых линий заложен принцип подгонки формы костюма к форме человеческого тела. Криволинейный крой обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверхность которой исключает прямые линии. Чтобы добиться такой формы одежды, которая бы полностью повторяла конфигурацию тела человека, необходимо использовать в конструкции изделия множество швов. Линии этих швов проходят по конструктивным точкам человеческого тела, по его выступающим и вогнутым поверхностям, а также через границы мышечных и костных соединений. Например, линия соединения рукава с лифом превращается в криволинейную пройму, при этом изымаются излишки ткани. Кривые линии могут обрисовать горловину, боковой срез и линию талии -место соединения лифа и юбки. Криволинейный характер имеют также вертикальные швы-рельефы, проходящие через центры груди спереди и центры выпуклости лопаток сзади. Их кривизна помогает подогнать форму одежды по фигуре.

При проектировании одежды с учетом требований современного потребителя, дизайнеры смешивают стили, комбинируют различные материалы, отдают предпочтения сложным конструкциям, состоящим из многочисленных деталей, что позволяет создать необходимую форму изделия в соответствии с композиционным замыслом. Основной смысл формообразования – это структурирование (членение и объединение) единичных форм с целью создания сложной, многоуровневой структуры, которую представляет собой костюм. Особенность формообразования костюма неразрывно связана с фигурой человека и может рассматриваться только в связи с ее пропорциями и пластикой. При формировании композиции костюма необходимо поддерживать баланс между простотой элементов и сложностью соотношения форм.

Формообразование кроеной одежды -это процесс создания объемных форм, основанный на способности ее материалов под действием деформаций изгиба, растяжения и смятия создавать пространственную форму. Основными факторами формообразования в конструкции одежды являются швы, вытачки, влажно-тепловая обработка (сутюживание, оттягивание), формовочные свойства материалов и различные их комбинации. Способ формообразования деталей зависит от кривизны поверхности на ответствующем участке (вогнутости или выпуклости), свойств материалов, направления моды и т.п.

Различают следующие способы формообразования деталей :конструктивный(механический), с использованием пластических свойств материалов(физико-механический) и комбинированный.

Более распространенным и универсальным является конструктивный(механический).Основными факторами формообразования в этом случае являются швы и вытачки. Этот метод обеспечивает получение объемной формы деталей за счет их полного или частичного членения материала на части конструктивными, конструктивно-декоративными линиями и вытачками. Достоинства метода-возможность получения поверхности любой сложности из любых материалов с высокой точностью воспроизведения. Для этого метода характерно обеспечение формоустойчивости в процессе эксплуатации одежды. Приемы конструктивного метода формообразования основываются на понимании геометрии формы с учетом ее качественных и метрических показателей, позволяющих описать параметры и провести типизацию форм.

При формообразовании одежды за счет формовочных свойств материалов(физико-механический способ)объемная форма получается за счет подвижности сетчатой структуры текстильных материалов. Формообразование в этом случае основано на огибании поверхности ткаными материалами. В них под действием внешних сил прямоугольные ячейки, образованные нитями основы и утка, приобретают форму параллелограмма, что обеспечивает получение объемной формы. Для сохранения полученной формы по краям деталей необходимо проложить кромки, прокладки или выполнить шов. При использовании шва одна из деталей, входящих в него, не должна иметь посадки. Формовочные способности материалов выражаются также в создании заданной объемной формы за счет их драпируемости и деформации нитей.

Физико-химический способ формообразования предусматривает использование пластических свойств материалов. При этом под воздействием тепла, влаги и давления изменяется молекулярная структура волокон тканей. Используются следующие средства формообразования:

-проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) и закрепление их с помощью ВТО (сутюживание, оттягивание);

-ВТО используется для шерстяных тканей для исключения вытачек (выпуклость спинки в области лопаток за счет сутюживания ткани по плечевому срезу и со стороны проймы или оттягивание ткани по сгибу на участке лопаток;

-использование каркасных элементов (плечевые накладки, кромки, формоустойчивые прокладки и т.д.);

-раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих на детали сил (юбки конической формы).

Физико-химический метод целесообразно применять для участков, соответствующих опорным, т.к. со временем происходит релаксация материалов.

В современной одежде применяется комбинированный способ формообразования. Комбинированный способ представляет собой сочетание всех трех рассмотренных способов. В этом случае удается добиться высокой точности воспроизведения формы и устойчивости ее в эксплуатации.

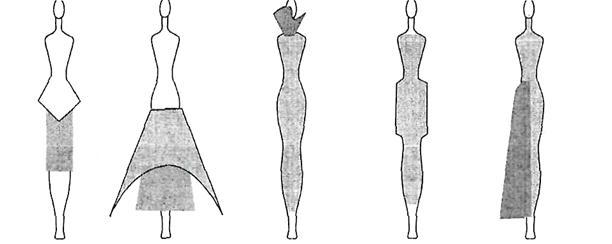

На рисунке приведены элементы, за счет которых происходит формообразование в одежде.

Источник

Понятие формы в костюме

Формообразование в костюме

Впроцессе проектирования костюма форма занимает одно из главных мест. Она неразрывно связана с человеком и может быть рассмотрена только в связи с его образом, пропорциями и движением. Чтобы понять, как образуется и развивается форма костюма, необходимо четко определить ее значение и смысл.

Костюм утилитарного назначения характеризуется внешней формой. К ее основным признакам, вне зависимости от эстетических и практических качеств, относятся: геометрический вид, соотношение, объемно-пространственное строение, равновесие, психологический и физический центр.

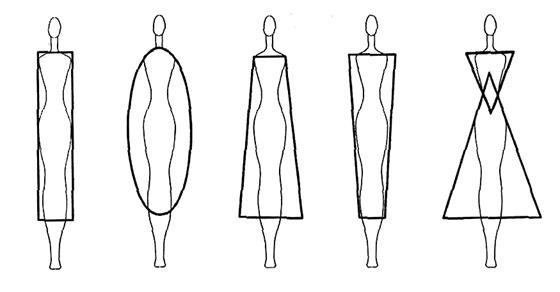

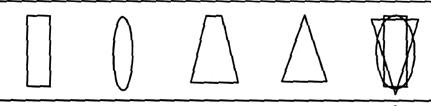

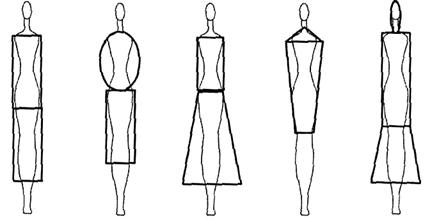

Рис. 7. Простейшие силуэтные формы костюма

Геометрический вид костюма — это качественные и метрические показатели, позволяющие описать его внешние параметры. Самые простые формы костюма: прямоугольник, овал, трапеция, треугольник (рис. 7). Их примыкание, соединение и пересечение в разных комбинациях создает более сложную, многомерную форму (рис. 8).

Любой элемент, составляющий сложную форму, обладает размерами (величиной) и характеризуется внутренними соотношениями. Величину формы следует рассматривать как:

ü соотношение величин формы одежды и фигуры человека;

ü соотношение двух и более форм при их сравнении.

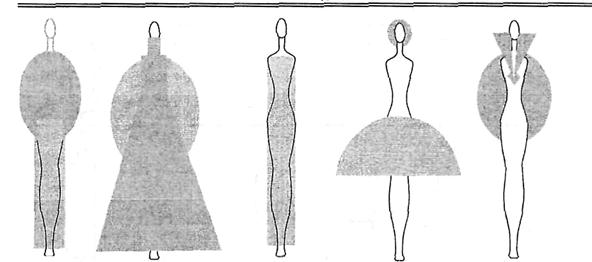

Величина формы оказывает влияние на ощущение объемности, легкости или тяжести (рис. 9). При сопоставлении нескольких форм наблюдается их равенство или превосходство одной над другими. Иногда значительная величина в силу своей неуместности превращается в отрицательное качество. Тогда можно услышать такую оценку как «громоздкий жакет», «массивные плечи», «короткие ноги» и т. д.

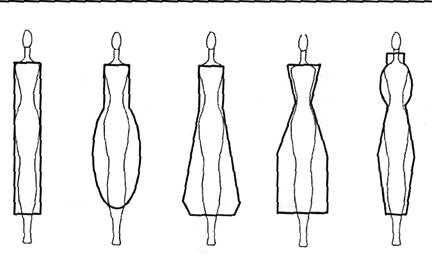

| Комбинации ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМЫ |  |

| Примыкание |  |

| Соединение |  |

| Пересечение |  |

Рис. 8. Механизм формообразования костюма

Человеческий глаз сопоставляет величины отдельных частей между собой и по отношению к целому. В простом геометрическом теле он улавливает соотношение длины, диаметра и высоты.

Рис. 9. Величина формы в костюме

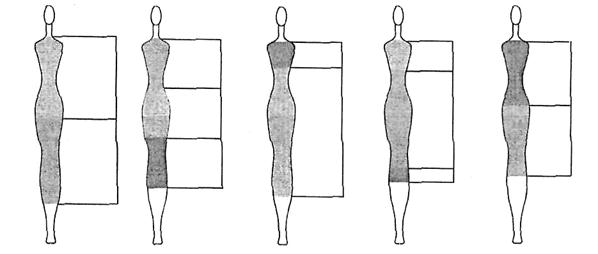

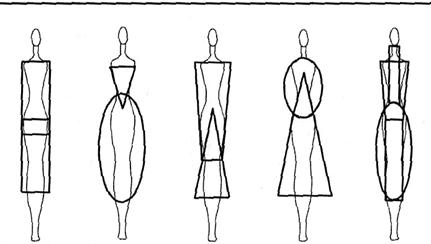

Любое соотношение форм применительно к костюму (сравнение объемов, величин, фактур, цвета) можно охарактеризовать с точки зрения подобия, контраста или нюанса (рис. 10).

Рис. 10. Соотношение форм в костюме

Геометрический вид формы в целом и ее частей определяется соотношением измерений формы в системе координат. Первое зрительное впечатление, которое мы получаем, рассматривая костюм, вытекает из степени его объемности, характера силуэта и контуров.

Объемная форма — это границы, в пределах которых проявляется силуэт костюма. Степень объемности в костюме проявляется в ограниченном диапазоне и не выходит за грани возможностей человеческой фигуры. Здесь возможны две крайности: форма одежды может быть сильно вытянута в одном измерении — линейный характер, и форма одежды распространяется в трех измерениях — объемный характер.

Вся совокупность геометрических форм костюма и их отношений подчиняется законам многомерной геометрии и представляет собой многомерное пространство. Поэтому можно сказать, что костюм имеет четыре измерения: длину, высоту, объем и время. Объем костюма можно легко очертить, почувствовать его замкнутость по отношению к внешнему пространству. Временное развитие формы означает преемственность, появление эталона периодически нарушаемого, меняющегося в соответствии со сменой стиля и эстетических идеалов времени.

Центр определяет величину и направление движения формы. Место нахождение физического центра зависит от расположения частей формы, пропорциональности, гармонии членений и т. п. Центр — это часть формы, своеобразный фокус, определяемый психологически. Композиционным центром является место расположения главного психологического акцента костюма, который определяет тенденцию развития формы и дальнейшее взаимодействие ее линий. Перемещение этого центра воздействует на общее состояние структуры (рис. 11).

Рис. 11. Психологический и композиционный центр в костюме

Принцип организации формы можно выявить наиболее полно, изучив ее структуру. Структура — весьма распространенное понятие, встречающееся в архитектуре, физике, биологии, математике и др. Только структура обладает свойством отбора средств для выразительности формы. Упрощение формы, т. е. сокращение числа характерных структурных черт, позволяет облегчить анализ и восприятие предмета. Отчетливость в восприятии формы является определяющим фактором коммуникабельности идеи, заложенной в костюме.

Известно, что человеческий разум и материальный мир следуют законам простоты. Простая симметричная форма символизирует физическое равновесие, устойчивость и довольно часто встречается в природе как наиболее гармоничная форма.

Охарактеризовать форму сложного объекта можно лишь в том случае, если удается понять целое и установить связь между ее составляющими путем вычленения геометрически узнаваемых элементов. Только в этом случае можно

Рис. 12. Итальянское палаццо и греческая скульптура, по строенные на основе пропорции золотого сечения Рис. 12. Итальянское палаццо и греческая скульптура, по строенные на основе пропорции золотого сечения |

говорить о восприятии объекта.

Воспринимать — значит отбирать и понимать правила, по которым производится этот отбор элементов. Для восприятия структура должна обладать равновесием, направленностью, пространственной ориентацией, определенностью верха и низа, левой и правой стороны. Эти понятия сливаются с понятием порядка и беспорядка, которые характеризуют состояние формы.

Изложенные выше характеристики внешней формы костюма рассмотрены лишь с точки зрения математики и не дают представления о гармонической форме.

Как пишет американский ученый Джон Р. Пирс: «Хотя порядок и необходим искусству, однако посредственное искусство страдает как раз от избытка порядка. Плохой поэт неизбежно рифмует «любовь и кровь». Мы уже заранее знаем следующее слово, штампованную фразу до того, как прочтем их, и «как только в искусстве будет наведен «математический» порядок, искусство умрет».

Математика с одинаковым успехом способна отразить в своих бесстрастных формулах прекрасное и безобразное.

Рис.13. Лицо, построенное на семи математических закономерностях семи математических закономерностях |

Так, на рис. 12 изображены итальянское палаццо и греческая скульптура, которые свободно укладываются в одну и ту же пропорциональную схему золотого сечения (анализ проф. Г.Д. Гримма). В данном случае пропорциональные отношения помогают восприятию целостной гармоничной формы, но не являются главными.

На рис. 13 показано лицо, построенное математиками на семи четких математических закономерностях. В их основе лежит геометрический анализ пропорций: золотого сечения, диагонали квадрата, простых отношений. Этот случай говорит о том, что когда мы сводим пропорции к геометрической схеме или формуле, то получаем нечто похожее на арифметическую сумму, лишенную качественной характеристики.

Из приведенных выше примеров видно, что на основе одной и той же пропорциональной схемы можно построить и великое, и беспомощное.

Талантливый дизайнер отличается от беспомощного именно тем, что он способен там, где нужно противопоставить закономерности неожиданное ее нарушение. В результате возникает ощущение целостности.

Источник