Митоз и мейоз

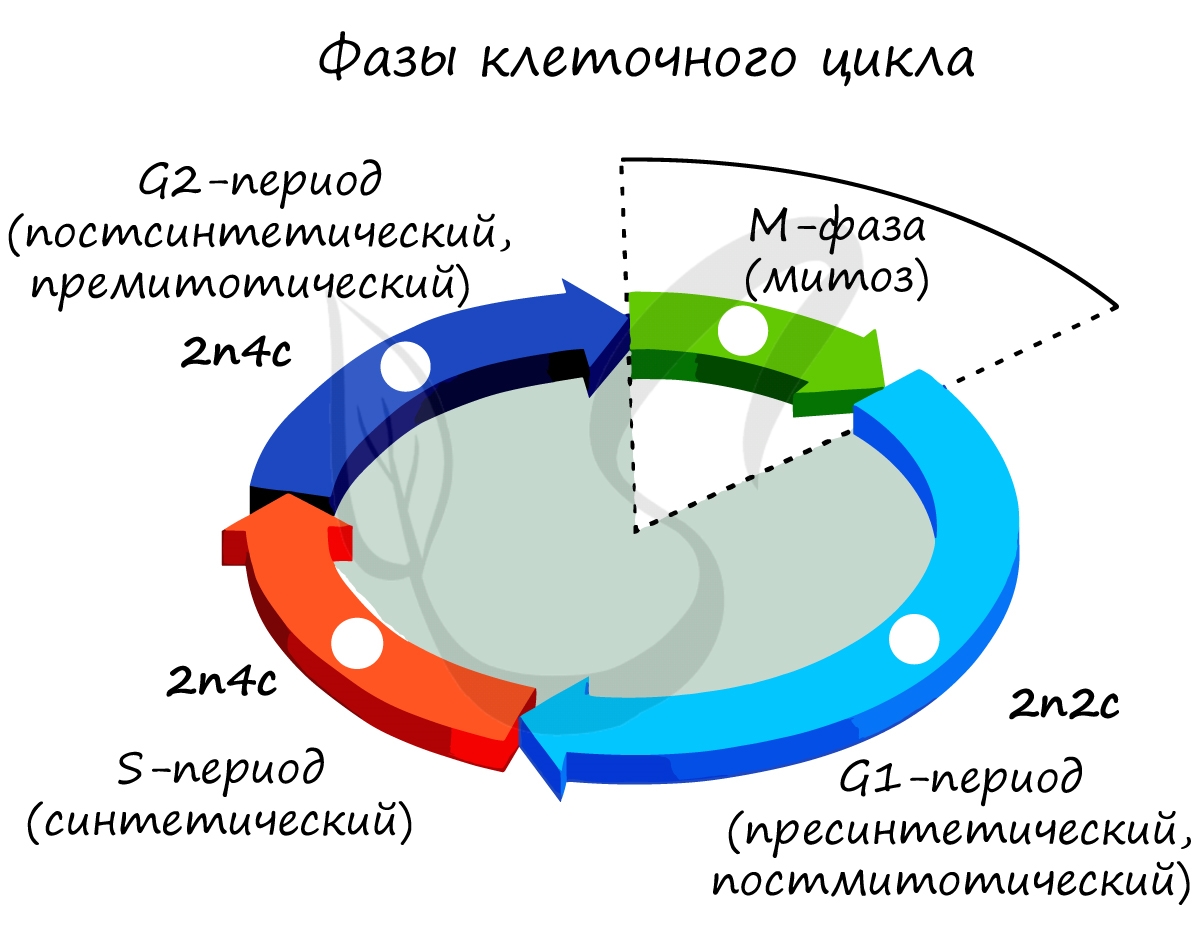

Жизненный цикл клетки (клеточный цикл)

С момента появления клетки и до ее смерти в результате апоптоза (программируемой клеточной гибели) непрерывно продолжается жизненный цикл клетки.

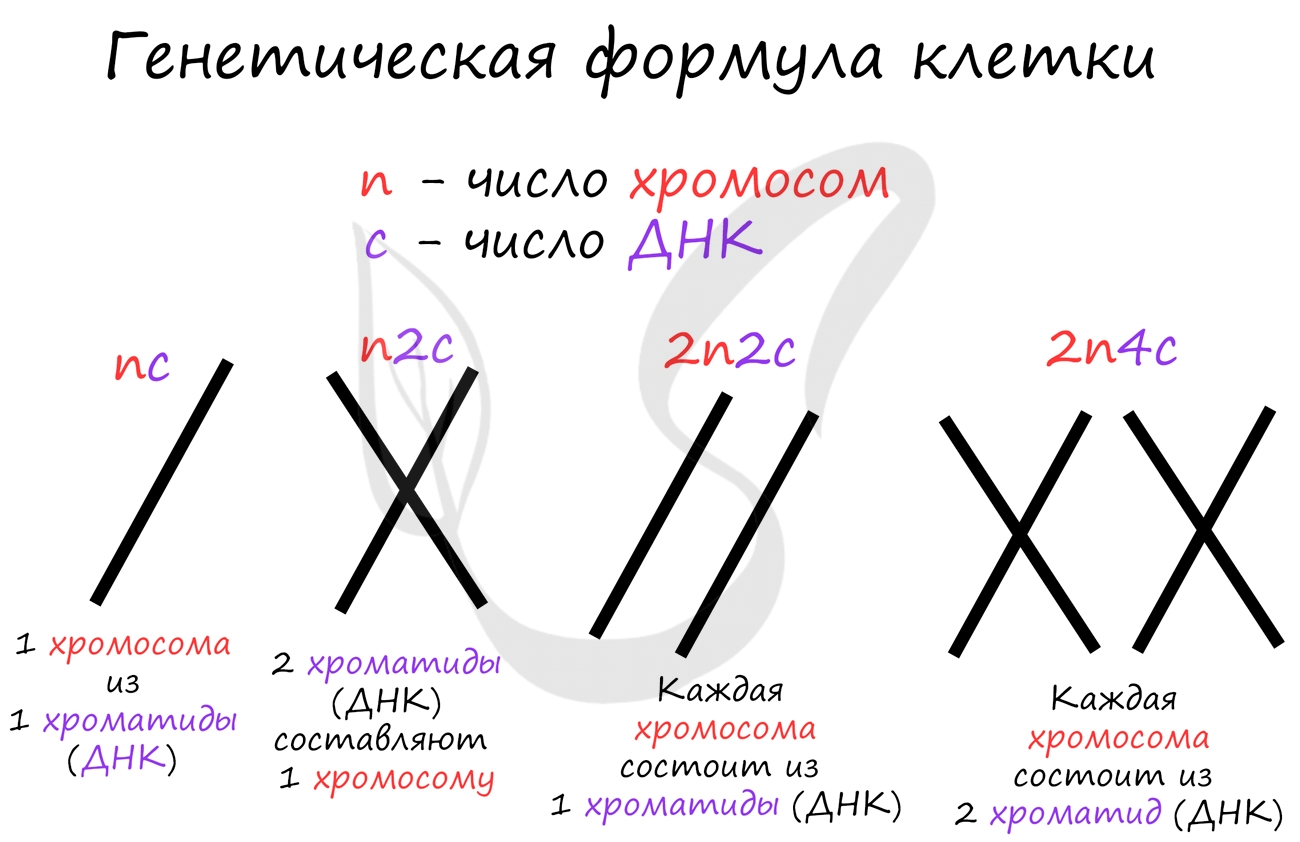

Здесь и в дальнейшем мы будем пользоваться генетической формулой клетки, где «n» — число хромосом, а «c» — число ДНК (хроматид). Напомню, что в состав каждой хромосомы может входить как одна молекула ДНК (одна хроматида) (nc), либо две (n2c).

Клеточный цикл включает в себя несколько этапов: деление (митоз), постмитотический (пресинтетический), синтетический, постсинтетический (премитотический) период. Три последних периода составляют интерфазу — подготовку к делению клетки.

Разберем периоды интерфазы более подробно:

- Пресинтетический (постмитотический) период G1 — 2n2c

Интенсивно образуются рибосомы, синтезируется АТФ и все виды РНК, ферменты, клетка растет.

Синтетический период S — 2n4c

Длится 6-10 часов. Важнейшее событие этого периода — удвоение ДНК, вследствие которого к концу синтетического периода каждая хромосома состоит из двух хроматид. Активно синтезируются структурные белки ДНК — гистоны.

Постсинтетический (премитотический) период G2 — 2n4c

Короткий, длится 2-6 часов. Это время клетка тратит на подготовку к последующему процессу — делению клетки, синтезируются белки и АТФ, удваиваются центриоли, делятся митохондрии и хлоропласты.

Митоз (греч. μίτος — нить)

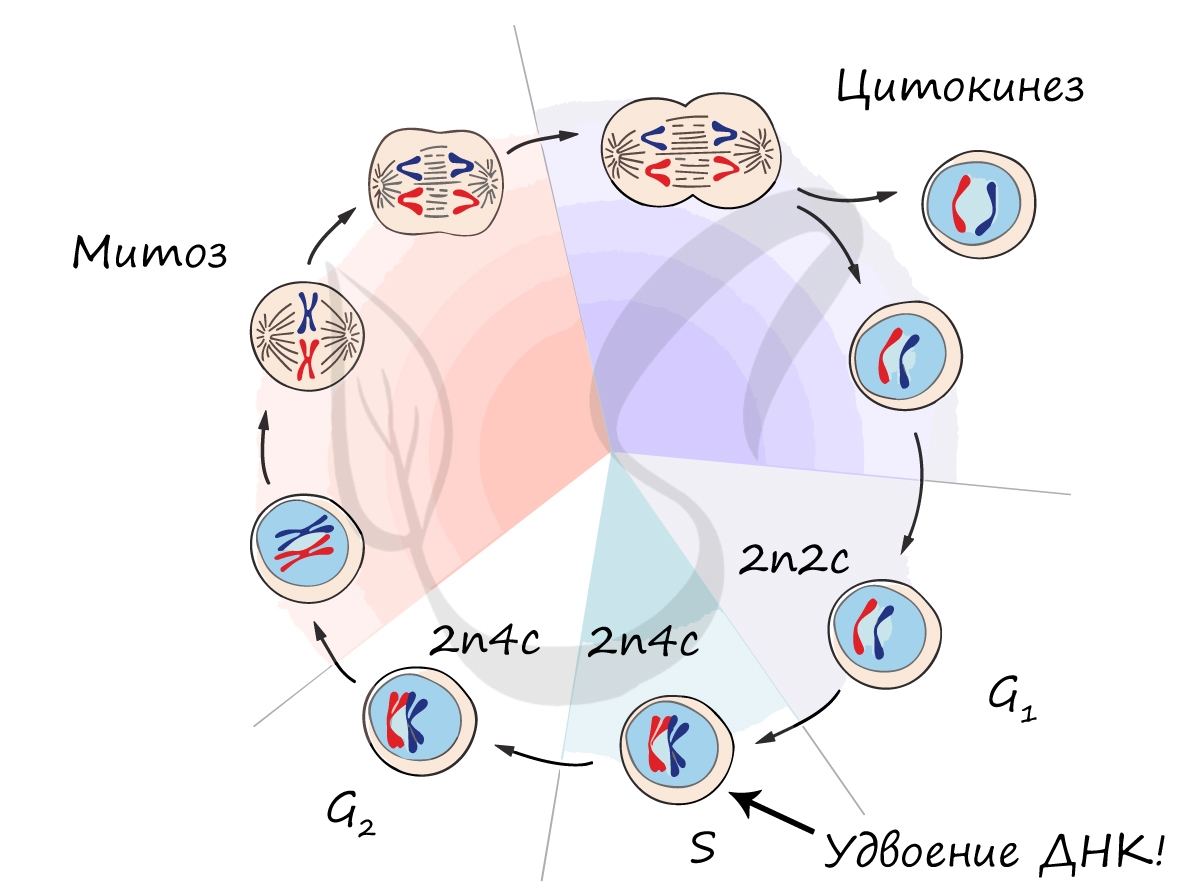

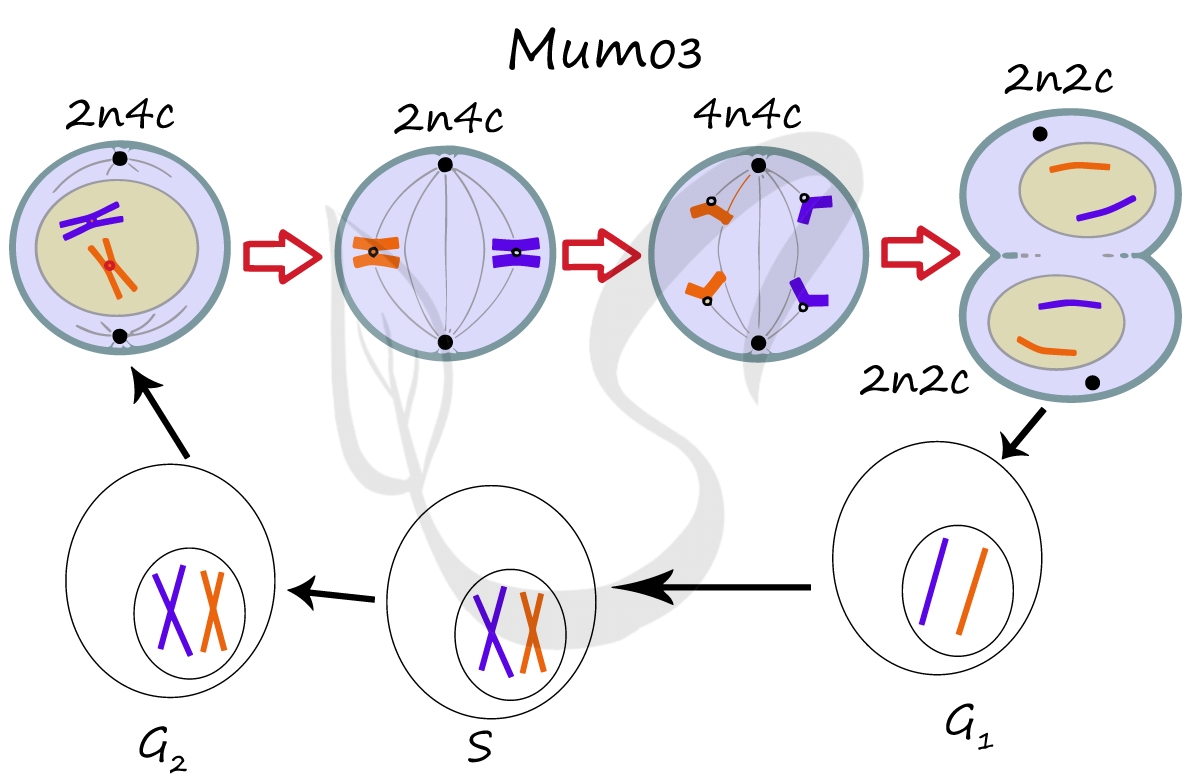

Митоз является непрямым способом деления клетки, наиболее распространенным среди эукариотических организмов. По продолжительности занимает около 1 часа. К митозу клетка готовится в период интерфазы путем синтеза белков, АТФ и удвоения молекулы ДНК в синтетическом периоде.

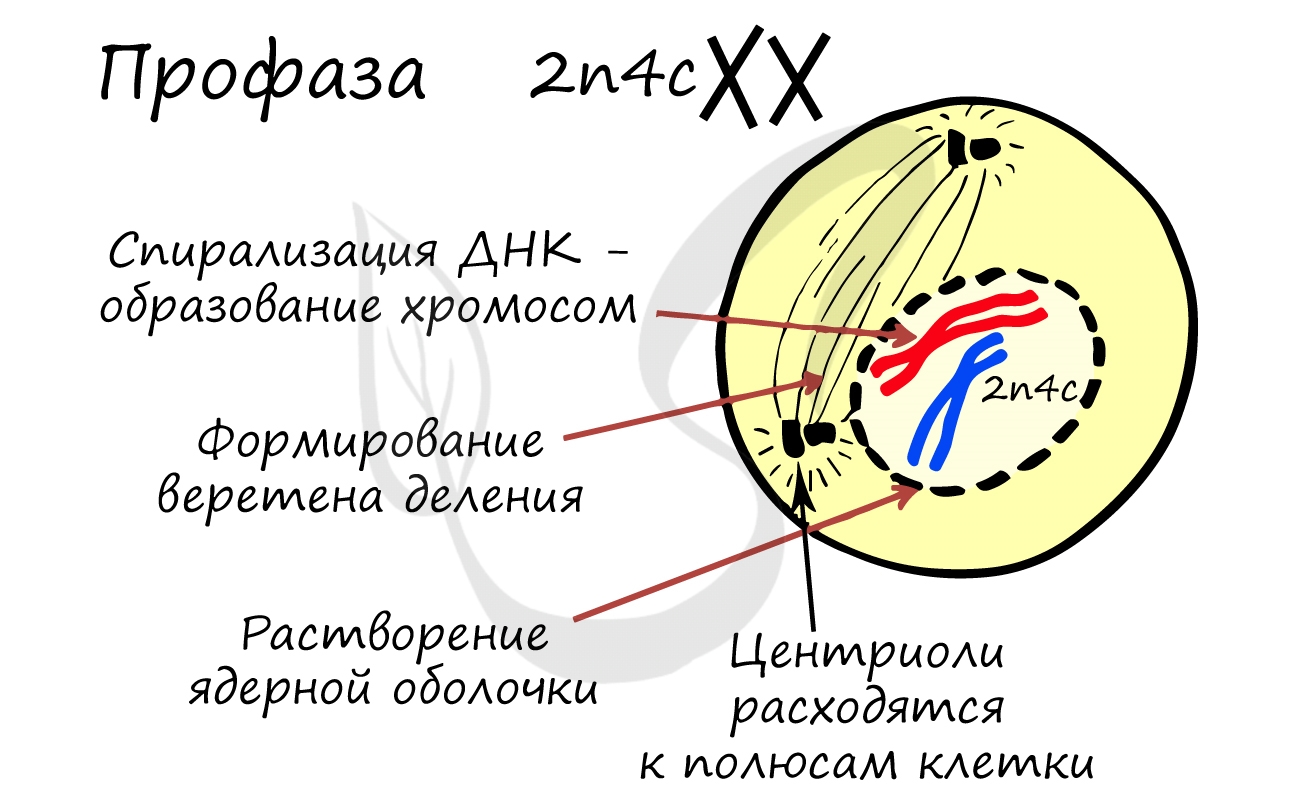

Митоз состоит из 4 фаз, которые мы далее детально рассмотрим: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Напомню, что клетка вступает в митоз с уже удвоенным (в синтетическом периоде) количеством ДНК. Мы рассмотрим митоз на примере клетки с набором хромосом и ДНК 2n4c.

- Бесформенный хроматин в ядре начинает собираться в четкие оформленные структуры — хромосомы — происходит это за счет спирализации ДНК (вспомните мой пример ассоциации хромосомы с мотком ниток)

- Оболочка ядра распадается, хромосомы оказываются в цитоплазме клетки

- Центриоли перемещаются к полюсам клетки, образуются центры веретена деления

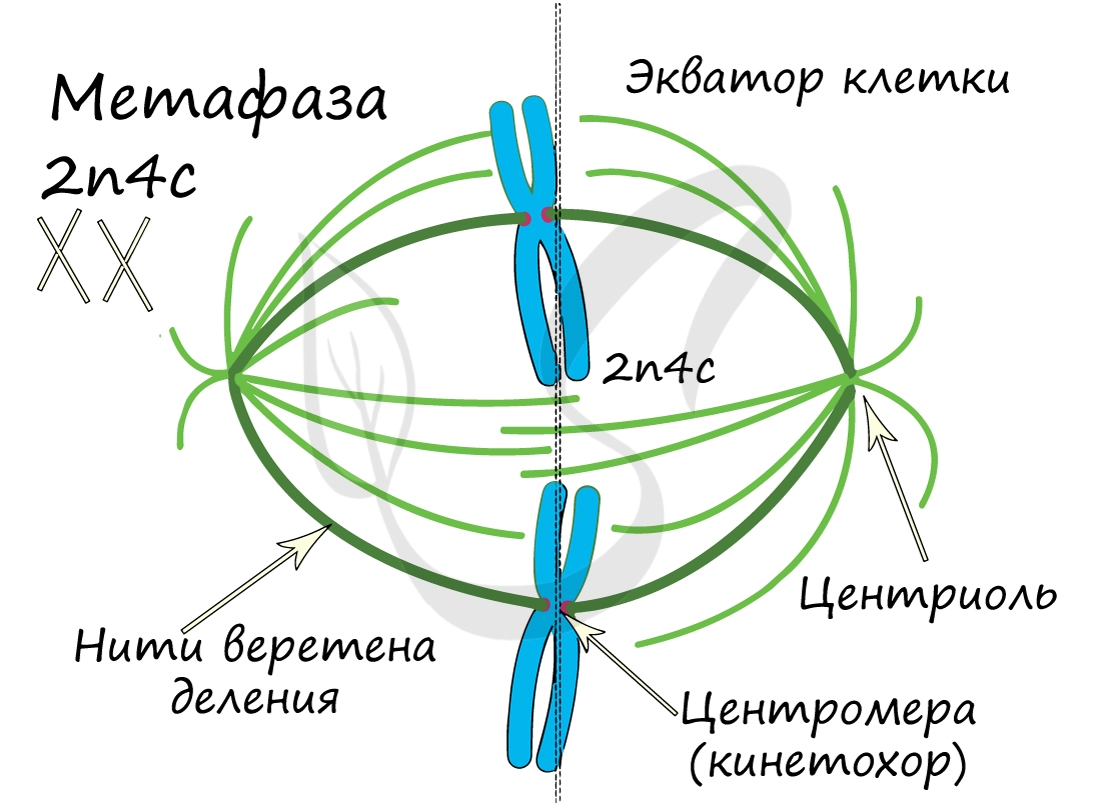

ДНК максимально спирализована в хромосомы, которые располагаются на экваторе клетки. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных центромерой (кинетохором). Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом (если точнее, прикрепляются к кинетохору центромеры).

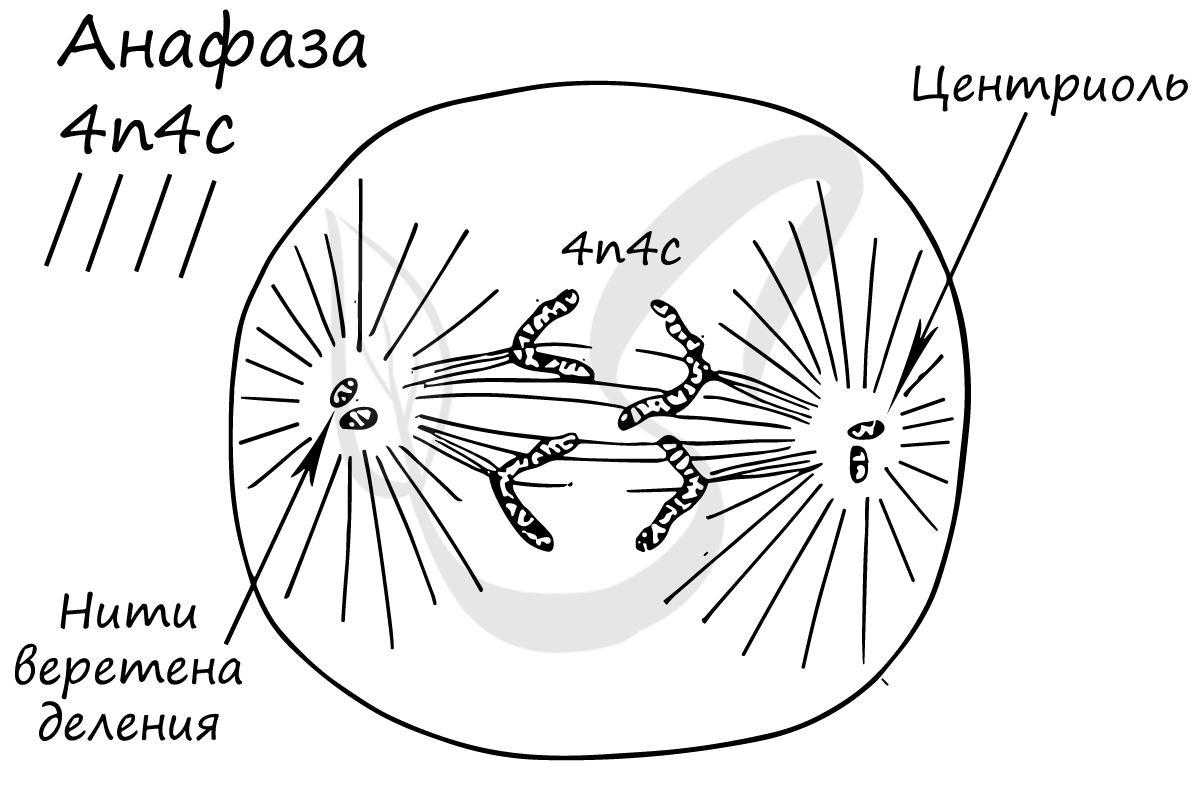

Самая короткая фаза митоза. Хромосомы, состоящие из двух хроматид, распадаются на отдельные хроматиды. Нити веретена деления тянут хроматиды (синоним — дочерние хромосомы) к полюсам клетки.

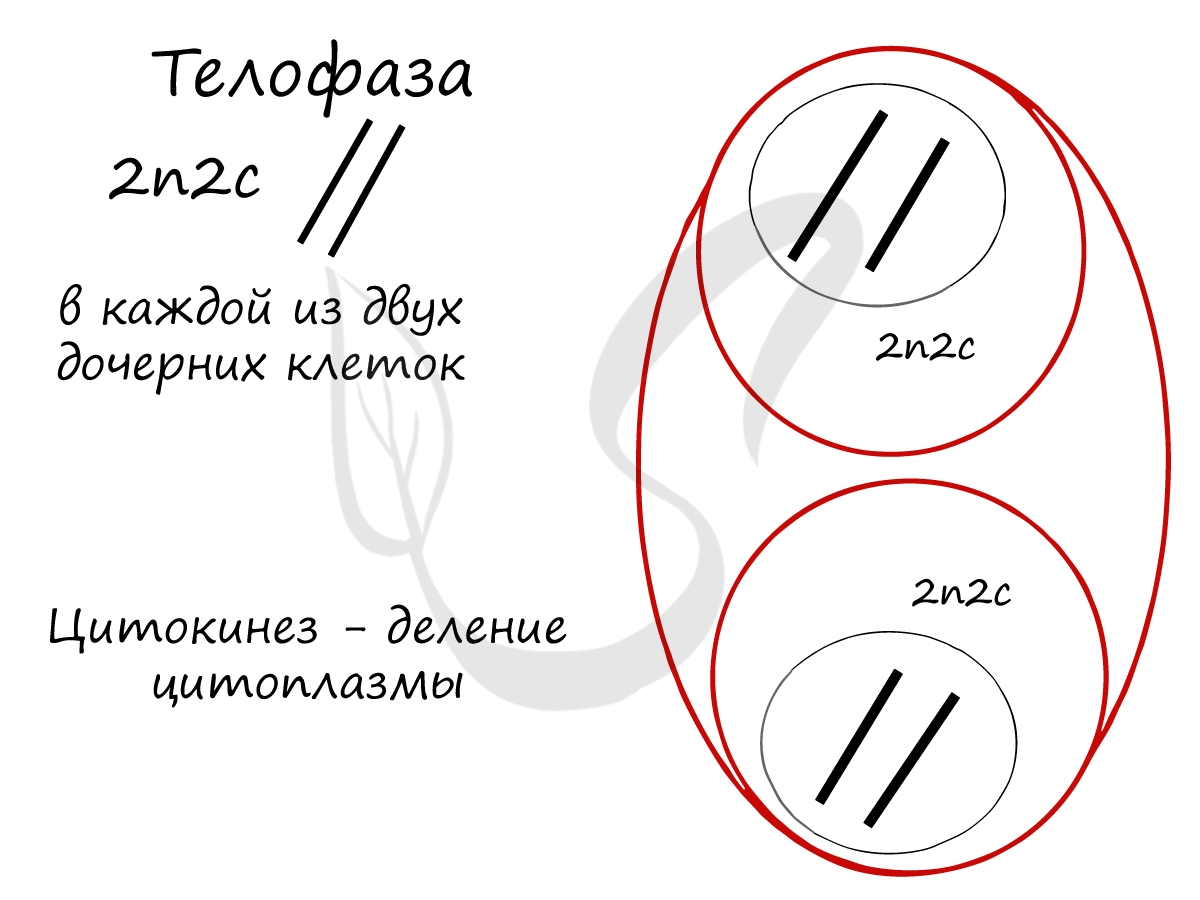

В этой фазе хроматиды (дочерние хромосомы) достигают полюсов клетки.

- Начинается процесс деспирализации ДНК, хромосомы исчезают и становятся хроматином (вспомните ассоциацию про раскрученный моток ниток)

- Появляется ядерная оболочка, формируется ядро

- Разрушаются нити веретена деления

В телофазе происходит деление цитоплазмы — цитокинез (цитотомия), в результате которого образуются две дочерние клетки с набором 2n2c. В клетках животных цитокинез осуществляется стягиванием цитоплазмы, в клетках растений — формированием плотной клеточной стенки (которая растет изнутри кнаружи).

Образовавшиеся в телофазе дочерние клетки 2n2c вступают в постмитотический период. Затем в синтетический период, где происходит удвоение ДНК, после чего каждая хромосома состоит из двух хроматид — 2n4c. Клетка с набором 2n4c и попадает в профазу митоза. Так замыкается клеточный цикл.

Биологическое значение митоза очень существенно:

- В результате митоза образуются дочерние клетки — генетические копии (клоны) материнской.

- Митоз является универсальным способом бесполого размножения, регенерации и протекает одинаково у всех эукариот (ядерных организмов).

- Универсальность митоза служит очередным доказательством единства всего органического мира.

Попробуйте самостоятельно вспомнить фазы митоза и описать события, которые в них происходят. Особенное внимание уделите состоянию хромосом, подчеркните сколько в них содержится молекул ДНК (хроматид).

Мейоз

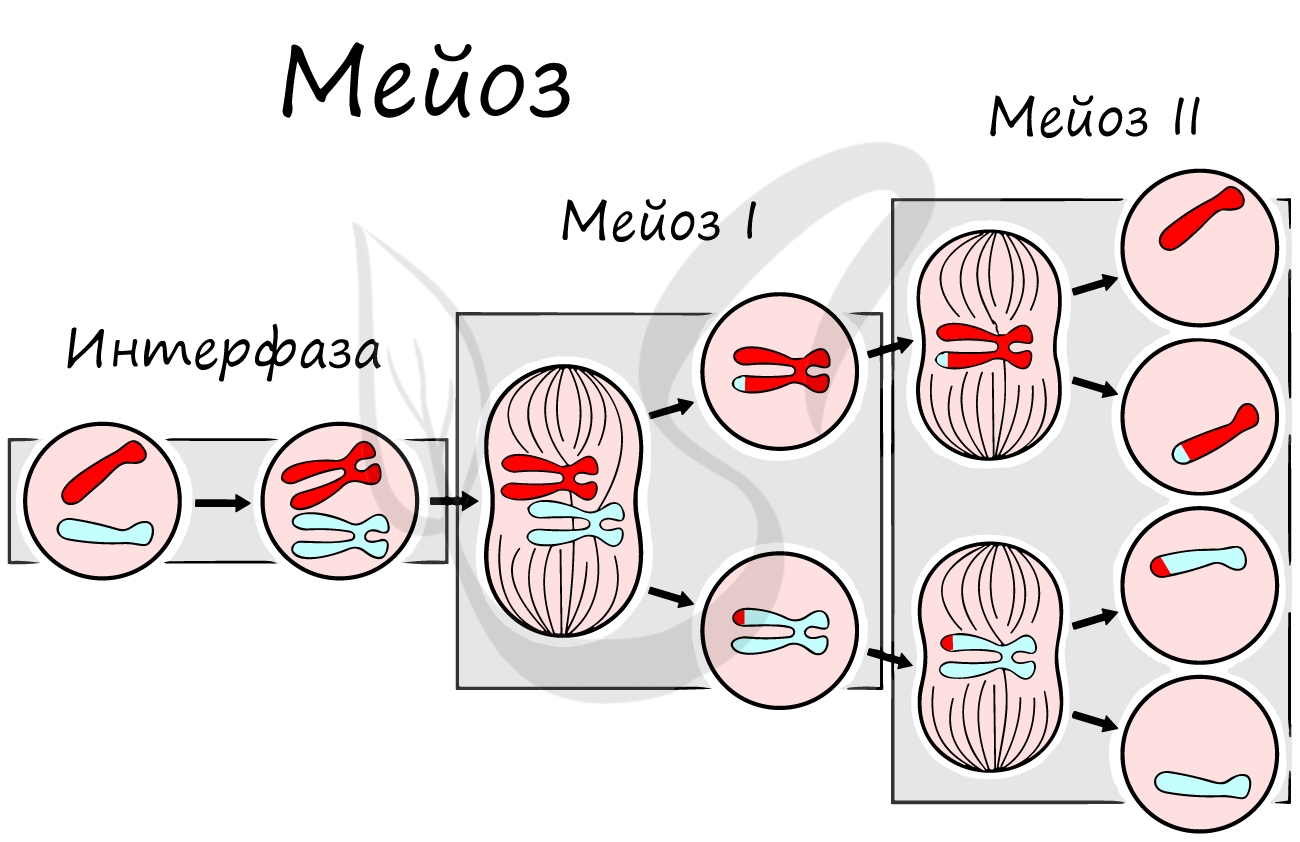

Мейоз (от греч. μείωσις — уменьшение), или редукционное деление клетки — способ деления клетки, при котором наследственный материал в них (число хромосом) уменьшается вдвое. Мейоз происходит в ходе образования половых клеток (гамет) у животных и спор у растений.

В результате мейоза из диплоидных клеток (2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз состоит из двух последовательных делений, между которыми практически отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед мейозом происходит в синтетическом периоде интерфазы (как и при митозе).

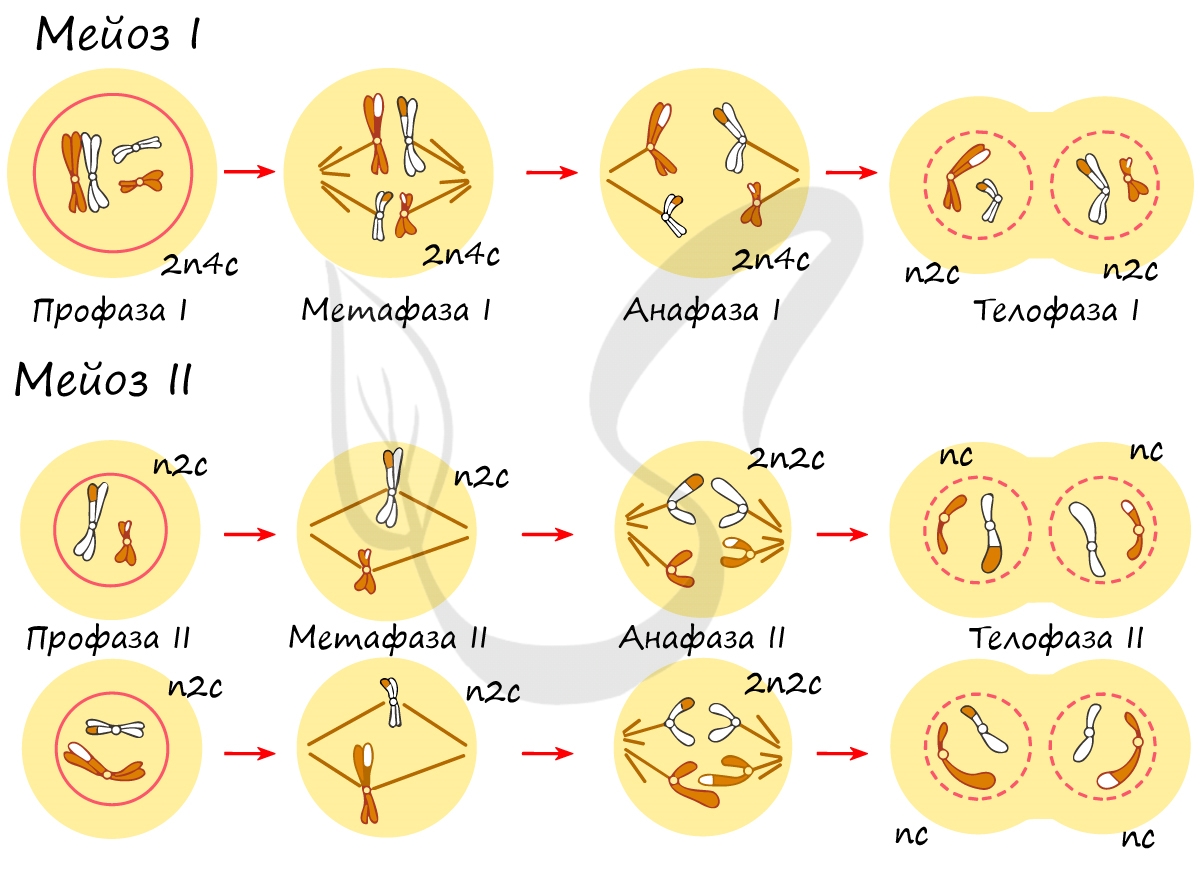

Как уже было сказано, мейоз состоит из двух делений: мейоза I (редукционного) и мейоза II (эквационного). Первое деление называют редукционным (лат. reductio — уменьшение), так как к его окончанию число хромосом уменьшается вдвое. Второе деление — эквационное (лат. aequatio — уравнивание) очень похоже на митоз.

Приступим к изучению первого деления мейоза. За основу возьмем клетку с двумя хромосомами и удвоенным (в синтетическом периоде интерфазы) количеством ДНК — 2n4c.

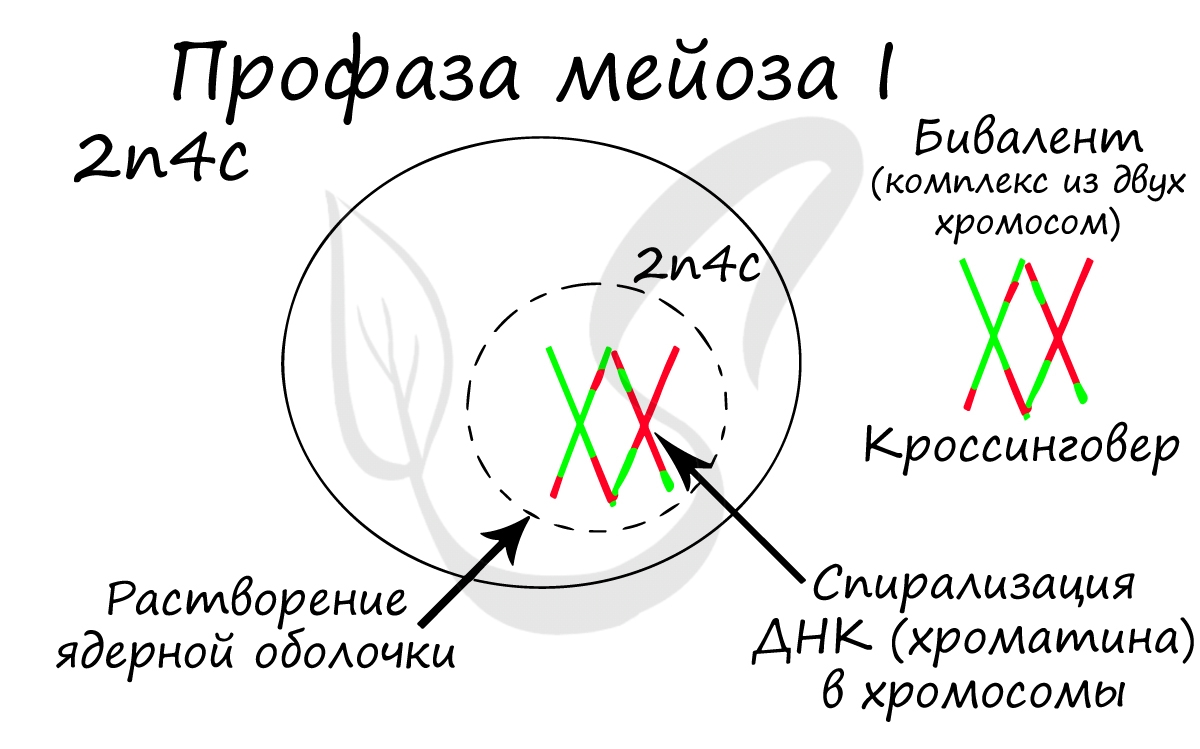

- Профаза мейоза I

Помимо типичных для профазы процессов (спирализация ДНК в хромосомы, разрушение ядерной оболочки, движение центриолей к полюсам клетки) в профазе мейоза I происходят два важнейших процесса: конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация (лат. conjugatio — соединение) — сближение гомологичных хромосом друг с другом. Гомологичными хромосомами называются такие, которые соответствуют друг другу по размерам, форме и строению. В результате конъюгации образуются комплексы, состоящие из двух хромосом — биваленты (лат. bi — двойной и valens — сильный).

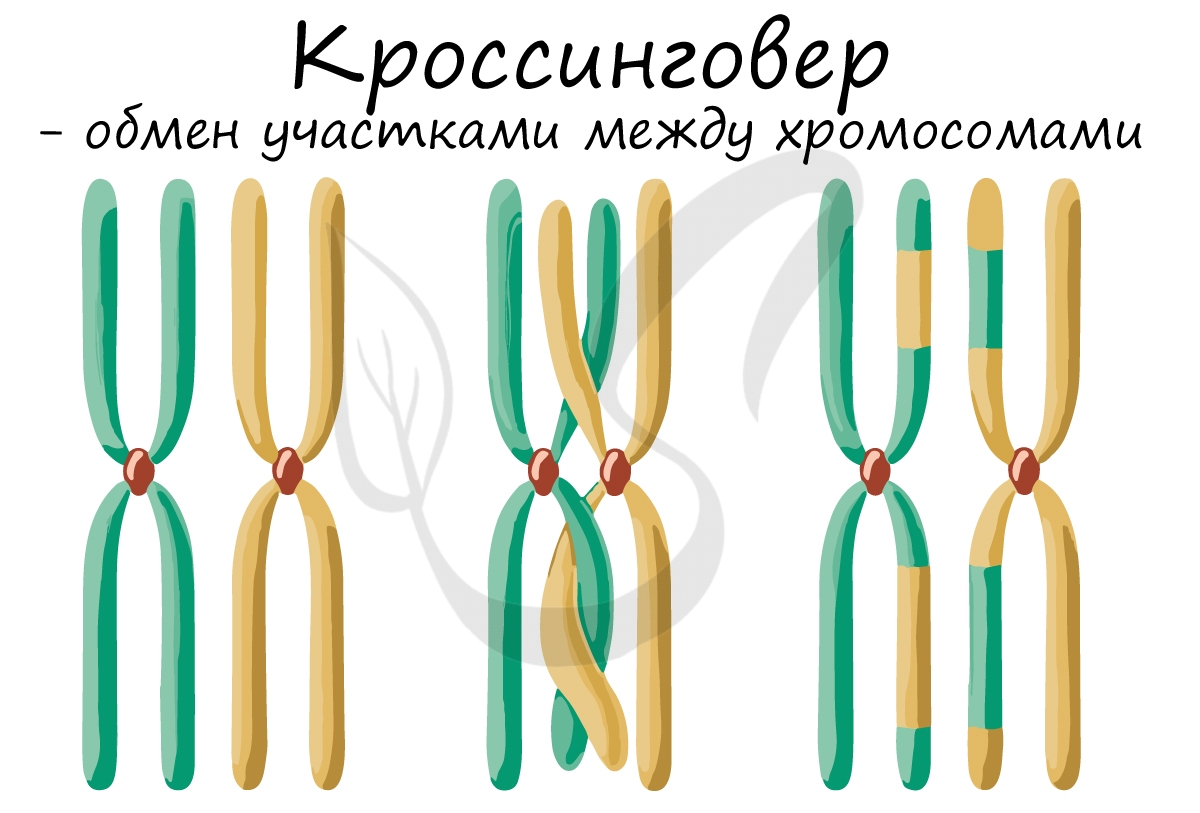

После конъюгации становится возможен следующий процесс — кроссинговер (от англ. crossing over — пересечение), в ходе которого происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

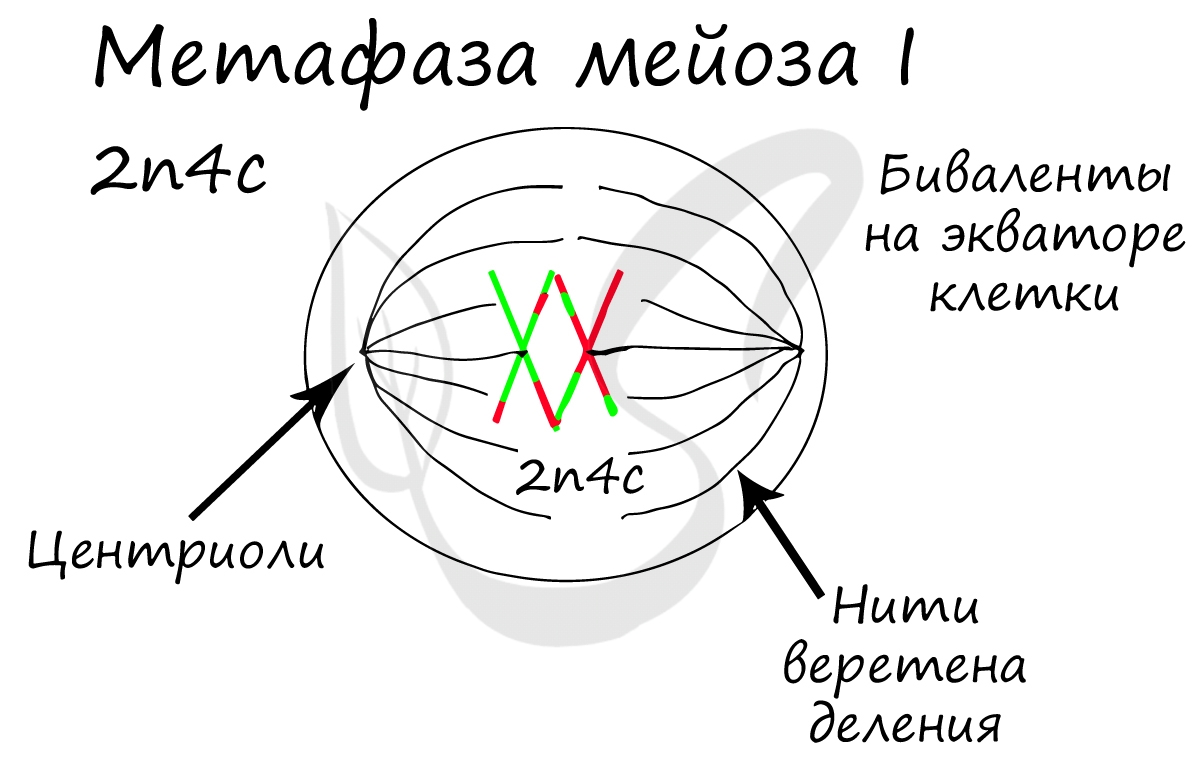

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

Нити веретена деления сокращаются, вследствие чего биваленты распадаются на отдельные хромосомы, которые и притягиваются к полюсам клетки. В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки — n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

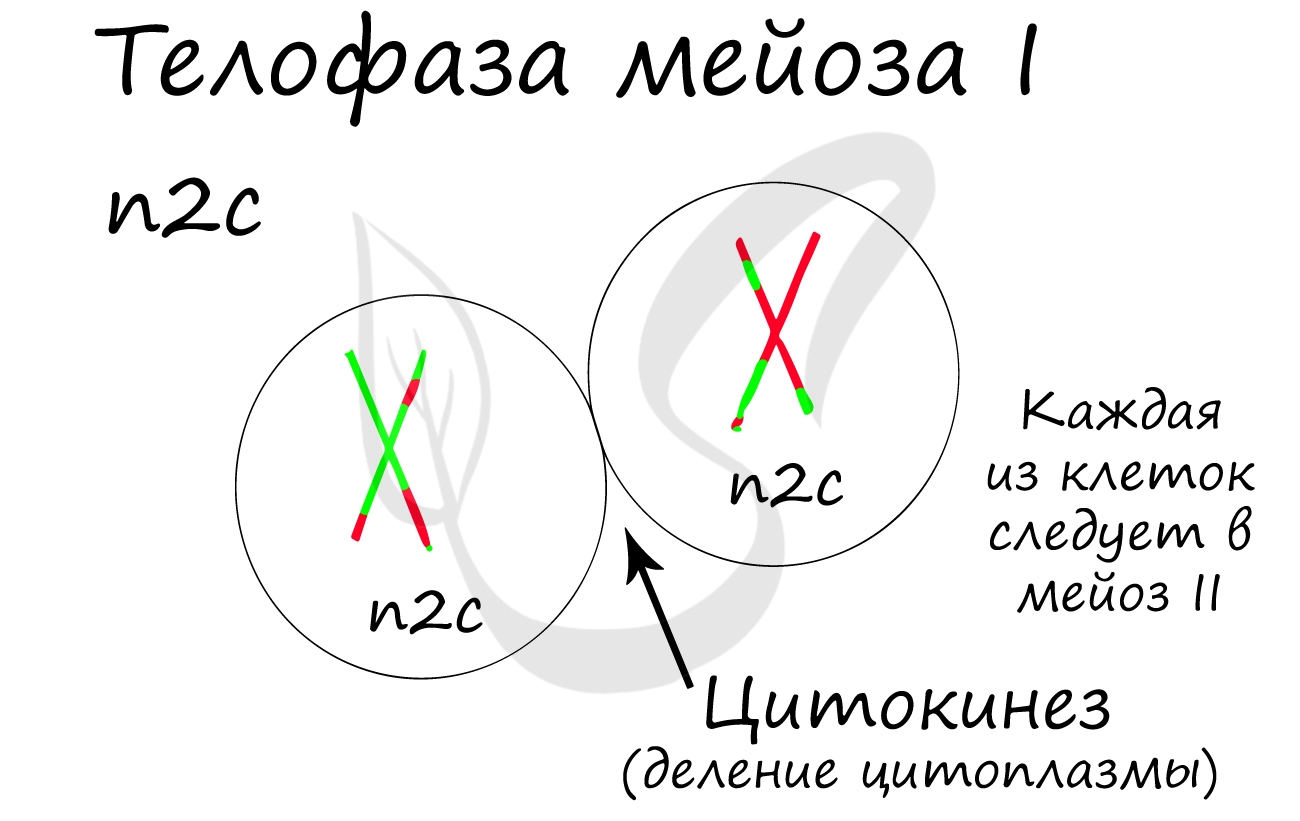

Происходит цитокинез — деление цитоплазмы. Формируются две клетки с гаплоидным набором хромосом. Очень короткая интерфаза после мейоза I сменяется новым делением — мейозом II.

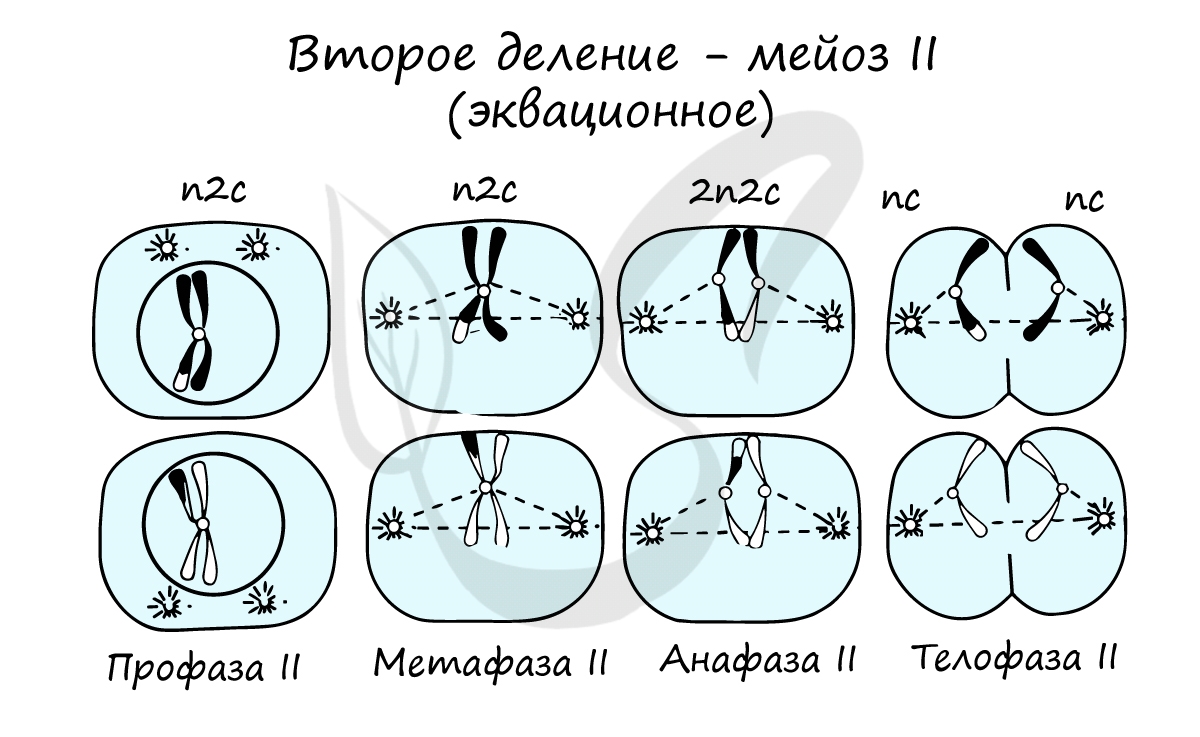

Мейоз II весьма напоминает митоз по всем фазам, поэтому если вы что-то подзабыли: поищите в теме про митоз. Главное отличие мейоза II от мейоза I в том, что в анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся не хромосомы, а хроматиды (дочерние хромосомы).

В результате мейоза I и мейоза II мы получили из диплоидной клетки 2n4c гаплоидную клетку — nc. В этом и состоит сущность мейоза — образование гаплоидных (половых) клеток. Вспомнить набор хромосом и ДНК в различных фазах мейоза нам еще предстоит, когда будем изучать гаметогенез, в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки — половые клетки (гаметы).

Сейчас мы возьмем клетку, в которой 4 хромосомы. Попытайтесь самостоятельно описать фазы и этапы, через которые она пройдет в ходе мейоза. Проговорите и осмыслите набор хромосом в каждой фазе.

Помните, что до мейоза происходит удвоение ДНК в синтетическом периоде. Из-за этого уже в начале мейоза вы видите их увеличенное число — 2n4c (4 хромосомы, 8 молекул ДНК). Я понимаю, что хочется написать 4n8c, однако это неправильная запись!) Ведь наша исходная клетка диплоидна (2n), а не тетраплоидна (4n) 😉

Итак, самое время обсудить биологическое значение мейоза:

- Поддерживает постоянное число хромосом во всех поколениях, предотвращает удвоение числа хромосом

- Благодаря кроссинговеру возникают новые комбинации генов, обеспечивается генетическое разнообразие состава гамет

- Потомство с новыми признаками — материал для эволюции, который проходит естественный отбор

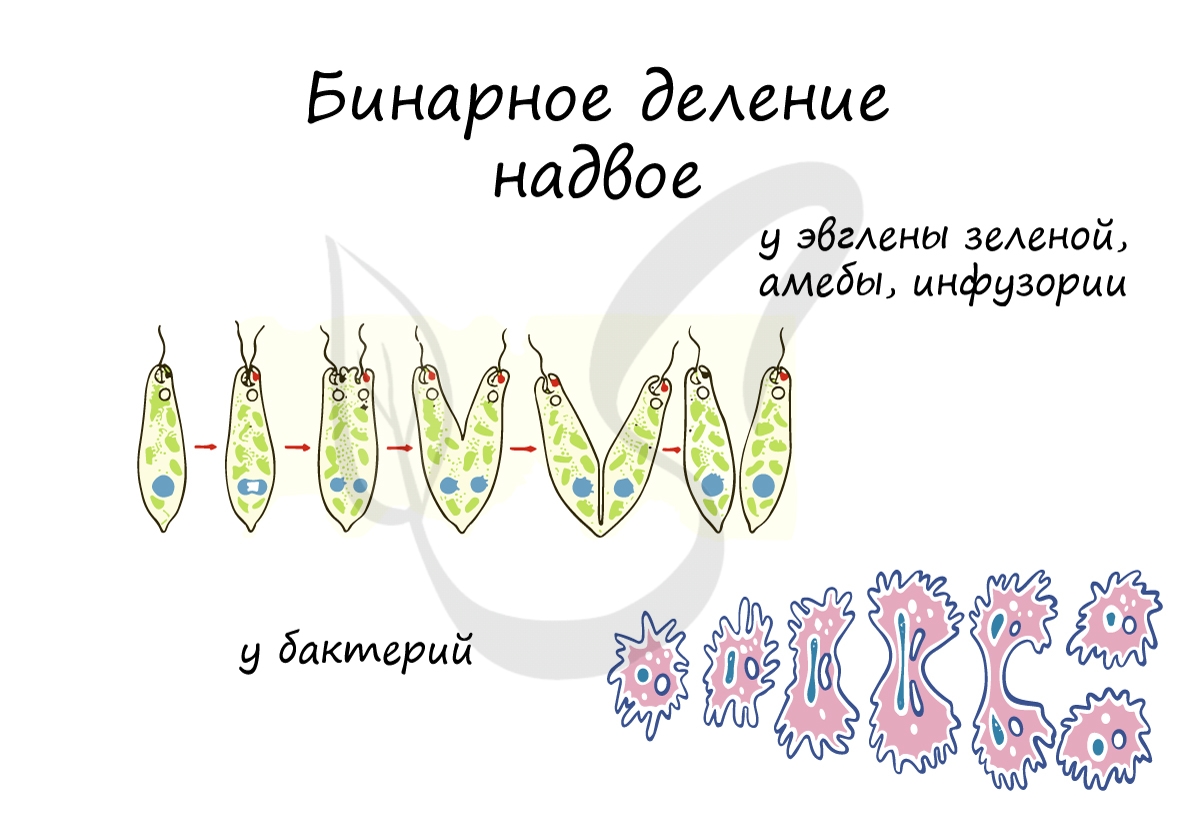

Бинарное деление надвое

Митоз и мейоз возможен только у эукариот, а как же быть прокариотам — бактериям? Они изобрели несколько другой способ и делятся бинарным делением надвое. Оно встречается не только у бактерий, но и у ряда ядерных организмов: амебы, инфузории, эвглены зеленой.

При благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. В случае, если условия не столь благоприятны, то больше времени уходит на рост и развитие, накопление питательных веществ. Интервалы между делениями становятся длиннее.

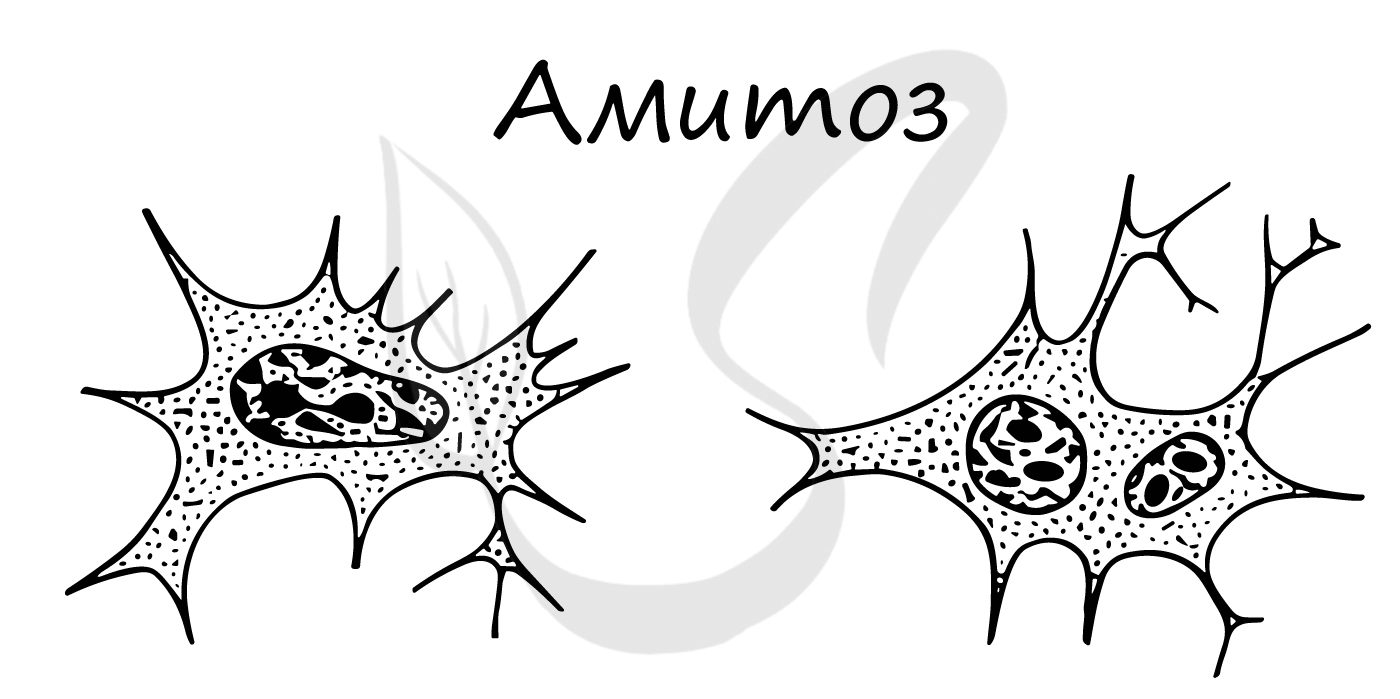

Амитоз (от греч. ἀ — частица отрицания и μίτος — нить)

Способ прямого деления клетки, при котором не происходит образования веретена деления и равномерного распределения хромосом. Клетки делятся напрямую путем перетяжки, наследственный материал распределяется «как кому повезет» — случайным образом.

Амитоз встречается в раковых (опухолевых) клетках, воспалительно измененных, в старых клетках.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Какие способы деления клеток вы знаете? Перечислите этапы митотического цикла

1. амитоз – деление клетки без видимых изменений хромосомного аппарата. Оно происходит путем простой перетяжки ядра и цитоплазмы. Хромосомы не выявляются, веретено деления не образуется. Свойственен некоторым эмбриональным и поврежденным тканям.

2. митоз – способ деления соматических и половых клеток на стадии размножения. При этом из одной материнской клетки образуются две дочерние с полным, или диплоидным, набором хромосом.

3. мейоз – это способ деления половых клеток на стадии созревания, при котором из одной материнской клетки образуются 4 дочерние с половинным, гаплоидным, набором хромосом.

1) реорганизация профазы, при которой в интерфазном ядре происходят распад клеточных структур (ядрышка, ядерной оболочки) и синтез структурных элементов хромосом и митотического аппарата;

2) деление и движение, при которых осуществляются метафаза и анафаза;

3) реконструкция, при которой стадия телофазы завершается делением клетки — цитокинезом, или цитотомией

10.Чем отличается митоз от мейоза? Какими морфологическими структурами представлен митотический аппарат клетки?

В процессе митоза каждая хромосома расщепляется на две дочерние и распределяется по двум вновь образовавшимся клеткам. Жизнь образовавшихся клеток может развиваться по-разному: обе могут продолжать деление, делится дальше только одна клетка, в то время, как другая теряет такую способность, обе клетки утрачивают способность делиться.

Мейоз состоит из двух делений. В первом делении число хромосом становится меньше в два раза, из диплоидной клетки получаются две гаплоидные, при этом в каждой хромосоме имеется по две хроматиды. Во втором делении число хромосом не уменьшается, лишь образуется четыре клетки с хромосомами, которые содержат по одной хроматиде.

временная структура в делящейся клетке, осуществляющая движение хромосом (См. Хромосомы) к её полюсам, что обеспечивает их равномерное распределение между дочерними клетками. М. а. состоит из центриолей (см. Клеточный центр) с окружающими их центросферами и веретена деления клетки (См. Веретено деления клетки), представленного системой микротрубочек (См. Микротрубочки) и промежуточным веществом. В зависимости от степени развития вокруг центросферы лучистого сияния различают М. а. астральный (в животных клетках) и анастральный (в растительных клетках). Формируется М. а. как из имеющихся в интерфазной клетке макромолекул, так и из материала, синтезированного перед делением. М. а. образован главным образом рибонуклеопротеидами (около 90 % белков и 6 % РНК); обнаружены в нём также полисахариды, липиды и аденозинтрифосфатаза.

11.Роль хромосом во время деления клетки и в интерфазный период. Характеристика стадий профазы, метафазы, анафазы, телофазы.

Хромосо́мы (др.-греч. χρῶμα — цвет и σῶμα — тело) — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки (клетки, содержащей ядро), которые становятся легко заметными в определённых фазах клеточного цикла (во время митоза или мейоза). Хромосомы представляют собой высокую степень конденсации хроматина, постоянно присутствующего в клеточном ядре. Исходно термин был предложен для обозначения структур, выявляемых в эукариотических клетках, но в последние десятилетия всё чаще говорят о бактериальных хромосомах. В хромосомах сосредоточена большая часть наследственной информации.

Окончание профазы и наступление прометафазы, как правило, знаменуется распадом ядерной мембраны.[ Целый ряд белков ламины фосфорилируется, вследствие чего ядерная оболочка фрагментируется на мелкие вакуоли, а поровые комплексы исчезают. После разрушения ядерной мембраны хромосомы без особого порядка располагаются в области ядра. Однако вскоре все они приходят в движение.

В завершении прометафазы хромосомы располагаются в экваториальной плоскости веретена (а не всей клетки) примерно на равном расстоянии от обоих полюсов деления, образуя метафазную пластинку. Морфология метафазной пластинки в клетках животных, как правило, отличается упорядоченным расположением хромосом: центромерные участки обращены к центру веретена, а плечи — к периферии клетки (фигура «материнской звезды»). В растительных клетках хромосомы зачастую лежат в экваториальной плоскости веретена без строгого порядка. В дрожжевых клетках хромосомы тоже не выстраиваются в экваториальной плоскости, а располагаются произвольно вдоль волокон веретена деления.

Анафаза — самая короткая стадия митоза, которая начинается внезапным разделением и последующим расхождением сестринских хроматид в направлении противоположных полюсов клетки. Хроматиды расходятся с равномерной скоростью достигающей 0,5—2 мкм/мин. (0,2—5 мкм/мин.), при этом они часто принимают V-образную форму. Их движение обусловлено воздействием значительных сил, оценочно 10−5 дин на хромосому, что в 10 000 раз превышает усилие, необходимое для простого продвижения хромосомы через цитоплазму с наблюдаемой скоростью

телофаза (от греч. telos — конец) рассматривается как заключительная стадия митоза; за её начало принимается момент остановки разделённых сестринских хроматид у противоположных полюсов деления клетки. В ранней телофазе наблюдается деконденсация хромосом и, следовательно, увеличение их в объёме

12.Что такое сперматогенез и где он совершается? Строение семенника. Дать характеристику стадий сперматогенеза. Строение зрелого спермия.

Сперматогене́з — развитие мужских половых клеток (сперматозоидов), происходящее под регулирующим воздействием гормонов. Одна из форм гаметогенеза.

Сперматозоиды развиваются из клеток-предшественников, которые проходят редукционные деления (деления мейоза) и формируют специализированные структуры (акросома, жгутик и пр.). В разных группах животных сперматогенез различается. У позвоночных животных сперматогенез проходит по следующей схеме: в эмбриогенезе первичные половые клетки — гоноциты мигрируют в зачаток гонады, где формируют популяцию клеток, называемых сперматогониями. С началом полового созревания сперматогонии начинают активно размножаться, часть из них дифференцируется в другой клеточный тип — сперматоциты I порядка, которые вступают в мейоз и после первого деления мейоза дают популяцию клеток, называемых сперматоцитами II порядка, проходящих впоследствии второе деление мейоза и образующих сперматиды; путём ряда преобразований последние приобретают форму и структуры сперматозоида в ходе спермиогенеза.

13.Что такое оогенез и где он совершается? Строение яичника. Дать характеристику стадий оогенеза. Строение зрелой яйцеклетки.

Попав в яичник, гоноциты становятся оогониями. Оогонии осуществляют период размножения. В этот период оогонии делятся митотическим путем. У позвоночных животных (в том числе у человека) этот процесс происходит только в период эмбрионального развития самки.

Половые клетки в этом периоде называются ооцитами первого порядка. Они теряют способность к митотическому делению и вступают в профазу I мейоза. В этот период осуществляется рост половых клеток.

Созревание ооцита — это процесс последовательного прохождения двух делений мейоза (делений созревания). Как уже говорилось выше, при подготовке к первому делению созревания ооцит длительное время находится на стадии профазы I мейоза, когда и происходит его рост.

Из двух делений созревания первое у большинства видов является редукционным, так как именно в ходе этого деления гомологичные хромосомы расходятся по разным клеткам. Таким образом, каждая из разделившихся клеток приобретает половинный (гаплоидный) набор хромосом, где каждый ген представлен лишь одной аллелью.

Поскольку первому делению созревания предшествовала S-фаза, каждая из разошедшихся хромосом содержит двойное количество ДНК (две хроматиды). Эти генетически идентичные хроматиды и расходятся по сестринским клеткам во втором делении созревания, которое является эквационным (как и обычное деление соматических клеток). После двух делений созревания число хромосом в каждой из клеток оказывается гаплоидным (1n), а общее количество хроматина в каждом клеточном ядре будет соответствовать 1с.

14.Что такое овуляция? С чем связано образование желтого тела? В чем сущность оплодотворения?

Овуля́ция (от лат. ovulla — яичко) — явление, представляющее собой выход яйцеклетки (ооцита второго порядка) из яичника в полость тела в результате разрыва зрелого фолликула. Из полости тела яйцеклетка попадает в яйцевод (называемый у женщины фаллопиевой трубой), где происходит оплодотворение. Биологический смысл овуляции состоит в освобождении яйцеклетки от фолликула для её оплодотворения и дальнейшей транспортировки по половым путям самки.

15.Назовите три зародышевых листка и производные этих листков.

Эктодерма (от греч. «экто» — «наружный» и «дерма» — «кожа») — наружный зародышевый листок эмбриона на ранних стадиях развития. Также есть средний зародышевый листок — мезодерма и самый удаленный от эктодермы зародышевый листок — энтодерма[1]. В зародыше он образуется первым и формируется из внешнего слоя зародышевых клеток. Эктодерма формирует нервную систему (у позвоночных: спинной мозг, периферические нервы и головной мозг)[2], зубную эмаль и эпидермис (кожный эпителий). Также он образует органы чувств, передний и задний отделы кишечника. У позвоночных эктодерма состоит из трех частей: из внешней эктодермы, нервного гребня и нервной трубки. Нервный гребень и нервная трубка также известны как нейроэктодерма.

Энтодерма (от греч. «энто» — «внутренний» и «дерма» — «кожа»), или энтобласт, — внутренний зародышевый листок многоклеточных животных.

У первичноротых энтодерма выстилает полость первичной кишки, из неё образуется средняя кишка и все её добавочные железы.

У вторичноротых образует внутренний слой кишечной трубки.

У позвоночных из энтодермы развивается слизистая оболочка всего кишечника и связанные с ним железы (печень, поджелудочная железа и др.).

Мезедорма. Каждый сомит в дальнейшем подразделяется на 3 части: склеротом — костная и хрящевая ткань осевого скелета, миотом — поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, и дерматом — соединительнотканная основа кожи. Нефрогонадотом даст начало эпителию выделительной и половой систем. Париетальный и висцеральный листки спланхнотома преобразуются соответственно в париетальный и висцеральный листки серозных оболочек (брюшины, плевры, перикарда), а целом — в соответствующие серозные полости тела. Помимо этого, из спланхнотома выселится большая часть клеток мезенхимы, которая даст начала соединительной и гладкомышечной ткани большинства внутренних органов. Из висцерального листка спланхнотома разовьются также корковое вещество надпочечников, миокард и эпикард сердца.

16.Типы яйцеклеток, встречающихся у млекопитающих и птиц. Какова связь типа яйцеклетки с характером дробления?

1. Алецитальная (безжелтковая).

2. Олиголецитальная (маложелтковая), в них желток равномерно распределен по цитоплазме, поэтому их называют изолецитальными. Среди них различают первично изолецитальные (у ланцетника) и вторично изолецитальные (у млекопитающих н человека),

3. Полилецитальные (многожелтковые)

Желток в этих яйцеклетках может быть сосредоточен в центре — это центролецитальные клетки .Среди телолецитальных яйцеклеток в свою очередь различают умеренно телолецитальные или мезолецитальные со средним содержанием желтка(у амфибий) и резко телолецитальные, перегруженные желтком от которого свободна лишь небольшая часть анимального полюса (у птиц )

17.Какие типы гаструляции вы знаете? Образование, дифференцировка мезодермы у млекопитающих и главные ее производные.

Инвагинация или впячивание наблюдается в случае целобластулы. Это наиболее простой способ гаструляции, при котором вегетативная часть впячивается в бластоцель. Вначале появляется небольшое углубление в вегетативном полюсе бластулы. Затем клетки вегетативного полюса все больше и больше впячиваются в полость бластоцеля. В последующем эти клетки доходят до внутренней стороны анимального полюса. Первичная полость, бластоцель, при этом вытесняется и видна только с двух сторон гаструлы в местах изгиба клеток. Зародыш принимает куполообразную форму и становится двухслойным. Его стенка состоит из наружного листка – эктодермы и внутреннего – энтодермы. В результате гаструляции образуется новая полость – гастроцель или полость первичной кишки. Она сообщается с внешней средой с помощью кольцеобразного отверстия – бластопора или первичного рта. Края бластопора называются губами. Различают спинную, брюшную и две боковых губы бластопора.

По последующей судьбе бластопора всех животных разделяют на две большие группы: первично- и вторичноротых. К первичноротым относят животных, у которых бластопор остается постоянным или дефинитивным ртом у взрослой особи (черви, моллюски, членистоногие). У других животных (иглокожие, хордовые) бластопор или превращается в заднепроходное отверстие, или зарастает, а ротовое отверстие возникает заново на переднем конце тела зародыша. Таких животных называют вторичноротыми.

Иммиграция или вселение является наиболее примитивной формой гаструляции. При этом способе происходит перемещение отдельных клеток или группы клеток из бластодермы в бластоцель с образованием энтодермы. Если вселение клеток в бластоцель происходит лишь со стороны одного полюса бластулы, то такая иммиграция называется униполярной, а с различных участков бластулы – мультиполярной. Униполярная иммиграция свойственна некоторым гидроидным полипам, медузам и гидромедузам. В то время, как мультиполярная иммиграция является более редким явлением и наблюдается у некоторых гидромедуз. При иммиграции внутренний зародышевый листок – энтодерма может образовываться сразу в процессе проникновения клеток в полость бластоцеля. В других случаях клетки могут заполнять полость сплошной массой, а затем выстраиваться упорядоченно возле эктодермы и образовывать энтодерму. В последнем случае гастроцель появляется позднее.

Деляминация или расслаивание сводится к расщеплению стенки бластулы. Клетки, которые отделяются внутрь, образуют энтодерму, а наружные – эктодерму. Такой способ гаструляции наблюдается у многих беспозвоночных и высших позвоночных животных.

Мезедорма. Каждый сомит в дальнейшем подразделяется на 3 части: склеротом — костная и хрящевая ткань осевого скелета, миотом — поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, и дерматом — соединительнотканная основа кожи. Нефрогонадотом даст начало эпителию выделительной и половой систем. Париетальный и висцеральный листки спланхнотома преобразуются соответственно в париетальный и висцеральный листки серозных оболочек (брюшины, плевры, перикарда), а целом — в соответствующие серозные полости тела. Помимо этого, из спланхнотома выселится большая часть клеток мезенхимы, которая даст начала соединительной и гладкомышечной ткани большинства внутренних органов. Из висцерального листка спланхнотома разовьются также корковое вещество надпочечников, миокард и эпикард сердца.

18.Что такое склеротом, миотом и дерматом? Дайте их гистологическую характеристику.

Миотом (миомер, мышечная пластинка, мышечный сегмент; от др.-греч. myos — «мышца» и tome — «разрез, отрезок») — парный зачаток скелетной мускулатуры у зародышей хордовых животных (в том числе и человека).

Склеротом (от др.-греч. skleros — «твёрдый, жёсткий» и tome — «разрез, отрезок») — зачаток скелета, образующийся из нижней внутренней части первичного сегмента (сомита) у зародышей хордовых животных (в том числе учеловека).

дерматом – это медицинский инструмент, предназначенный для снятия с донорского участка тонкого лоскута кожи для последующей пересадки. Применяется преимущественно в комбустиологии для получения трансплантатов и выполнения пластики повреждённых тканей при ожогах 3-й степени.

СКЛЕРОТОМ –зачаток скелета, образуется из вентральной внутренней части сомита у зародышей хордовых.

Миотом (миомер, мышечная пластинка, мышечный сегмент; от др.-греч. myos — «мышца» и tome — «разрез, отрезок») — парный зачаток скелетной мускулатуры у зародышейхордовых животных (в том числе и человека).

Миотом развивается из спинной части внутренней стенки сомита. Располагается в средней части сомита, между дерматомом и склеротомом. В процессе зародышевого развития из клеток миотома образуется вся поперечнополосатая мускулатура тела, за исключением мышцы сердца. Гладкие мышцы и миокард образуются из клеток спланхнотомов.

Склеротом (от др.-греч. skleros — «твёрдый, жёсткий» и tome — «разрез, отрезок») — зачаток скелета, образующийся из нижней внутренней части первичного сегмента (сомита) узародышей хордовых животных (в том числе учеловека).

Склеротом представляет собой скелетогенную мезенхиму, которая в процессе развития зародыша выделяется из сомита, окружает хорду и нервную трубку, образует хрящевой и костный скелет: позвоночник, череп, рёбра, грудину, а у рыб — и плавники.

Дерматом (от др.-греч. dérma — «кожа» и tome — «разрез, отрезок») — мезенхимальный зачаток дермы у зародышей хордовых животных (в том числе и человека).

Дерматом развивается из наружной части первичного сегмента зародыша — сомита. В процессе зародышевого развития из клеток дерматома формируется соединительнотканная основа кожи со всеми её производными.

19.

. Нефростом (от греч. νεφροί — почки и греч. στόματος — рот) — часть метанефридия, органа выделения высших червей, моллюсков и других животных, имеющих вторичную полость тела (целом). Мерцательная или ресничная воронка, отверстие метанефридиев и почечных канальцев про- и мезонефроса, открывающееся в целом.

Нефростом выстлан ресничным эпителием, биение которого обусловливаетперемешивание целомической жидкости (первичная моча: вода, метаболиты, ненужные гормоны), поступающей из полости тела в каналец, а затем из него наружу.

При слиянии нефростомов с половой воронкой образуются нефромиксии.

Мезодерма [1] (от мезо и дерма), или мезобласт — средний зародышевый листок у многоклеточных животных (кроме губок и кишечнополостных). Располагается между эктодермой иэнтодермой. У разных групп животных образуется различными способами. У плоских червей и немертин полоски мезодермы дают соединительную ткань, заполняющую пространство между внутренними органами, у кольчатых червей и большинства других беспозвоночных полоски мезодермы расчленяются на парные сомиты с вторичной полостью — целомом. У позвоночных в период нейруляции с боков от зачатка хорды мезодерма расчленяется на спинные (первичные) сегменты — сомиты, нефротомы и несегментированную брюшную мезодерму — боковые пластинки. Между двумя листками каждой из них образуется целом.

Из мезодермы впоследствии формируются хорда, хрящевой и костный скелет, мышцы, почки, кровеносные сосуды.

Мезодерма и её производные оказывают индуцирующее влияние на развитие производных эктодермы и энтодермы и в свою очередь испытывают индуцирующее влияние с их стороны.

Мезодерма дифференцируется на 3 части: 1) дорзальная часть получает название сомит и сегментируется на 44 сегмента;

2) вентральная часть — спланхнотом расщепляется на 2 листка — париетальный прилежит к эктодерме и висцеральный — прилежит к энтодерме., они замыкаются и заключают вторичную полость тела — целом;

3) участок, соединяющий сомиты и спланхнотом, — сегментная ножка, или нефрогонадотом. Нефрогонадотом сегментируется вслед за сомитами, но не до конца, в каудальном отделе ножки не разделяются и формируют диффузную нефрогенную ткань.

Каждый сомит в дальнейшем подразделяется на 3 части: склеротом — костная и хрящевая ткань осевого скелета, миотом — поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, и дерматом — соединительнотканная основа кожи. Нефрогонадотом даст начало эпителию выделительной и половой систем. Париетальный и висцеральный листки спланхнотома преобразуются соответственно в париетальный и висцеральный листки серозных оболочек (брюшины, плевры, перикарда), а целом — в соответствующие серозные полости тела. Помимо этого, из спланхнотома выселится большая часть клеток мезенхимы, которая даст начала соединительной и гладкомышечной ткани большинства внутренних органов. Из висцерального листка спланхнотома разовьются также корковое вещество надпочечников, миокард и эпикард сердца.

20.

Филогене́з, или Филогения (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.-греч. γενετικός,genetikos — имеющий отношение к рождению) — историческое развитие организмов [1] .

В биологии филогенез рассматривает развитие биологического вида во времени. Биологическая классификация основана на филогенезе, но методологически может отличаться от филогенетического представления организмов.

Филогенез рассматривает эволюцию в качестве процесса, в котором генетическая линия — организмы от предка к потомкам — разветвляется во времени, и её отдельные ветви могут приобретать те или иные изменения или исчезать в результате вымирания.

Имеющиеся на сегодняшний день знания о ветвлении филогенетического древа получены путем построения классификации живых организмов, которая исходно была задумана Карлом Линнеемкак отражение «Естественной Системы» всей природы (в том числе и неживой). В последствие было установлено, что такой «Естественной Системы» не существует, а то, что К. Линней принимал за проявление этой системы у животных и растений, является филогенией, т.е. результатом биологической эволюции. Для более эффективного анализа филогении в настоящее время разрабатываются принципы кладоэндезиса, в которых метод записи классификации усовершенствован по сравлению с линнеевским, что позволяет более адекватно записать филогению в форме классификации и продолжить ее анализ.

Анализ филогении далек от завершения, поскольку представляет собой выявление однократных неповторимых эволюционных событий, произошедших в прошлом, и поэтому может осуществляться только косвенными методами. Для реконструкци и филогении необходимо максимально полное знание о разнообразии видов; однако в настоящее время науке все еще известна лишь малая часть видов живых организмов, обитающих на Земле, и ничтожно мала часть видов, обитавших на Земле в прошлом.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Онтогене́з (от греч. οντογένεση: ον — существо и γένεση — происхождение, рождение) — индивидуальное развитие организма от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до смерти.

У многоклеточных животных в составе онтогенеза принято различать фазы эмбрионального (под покровом яйцевых оболочек) и постэмбрионального (за пределами яйца) развития, а у живородящих животных перинатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) онтогенез.

У семенных растений к эмбриональному развитию относят процессы развития зародыша, происходящие в семени.

Термин «онтогенез» впервые был введён Э. Геккелем в 1866 году. В ходе онтогенеза происходит процесс реализации генетической информации, полученной от родителей.

Раздел современной биологии, изучающий онтогенез, называется биологией развития; начальные этапы онтогенеза изучаются также эмбриологией.

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ

оболочки у зародышей нек-рых беспозвоночных и всех высших позвоночных, обеспечивающие жизнедеятельность зародыша и защиту его от повреждений,— амнион, хорион, аллантоис. Образуются за счёт внезародышевых частей зародышевых листков. В отличие от яйцевых оболочек, 3. о. развиваются не при созревании яйца, а во время зародышевого развития и являются провизорными органами. Амнион формируется либо боковыми складками внезародышевой эктодермы и мезодермы (наруж. листком боковых пластинок), к-рые приподнимаются и смыкаются над зародышем, либо путём образования полости среди зародышевых клеток, постепенно преобразующихся в окружающую зародыш оболочку. Амнион заполнен жидкостью и предохраняет зародыш от высыхания, защищает его от соприкосновения с др. оболочками, иногда очень плотными (напр., скорлупа яйца), и от механич. повреждений. Наруж. стенка амниотич. складок образует хорион (имеется лишь у амниот). У пресмыкающихся и птиц эту 3. о. обычно наз. серозой. У млекопитающих хорион непосредственно контактирует со стенкой матки, обеспечивая обмен веществ между организмом матери и плодом; он закладывается на ранней стадии развития (когда зародыш представлен ещё бластоцистой), образуется из окружающих бластоцисту клеток — трофобласта, к-рый затем подстилается внезародышевой мезодермой. Хорион имеет ворсинки, к-рые вначале представляют собой разрастания клеток трофэктодермы в тканях матки (первичные ворсинки). После врастания в них сосудов аллантоиса (вторичные ворсинки) они образуют плодную часть плаценты. Аллантоис (имеется лишь у амниот) закладывается как вырост заднего отдела кишечной трубки зародыша. У пресмыкающихся и птиц в результате срастания мезодермальных слоев хориона и аллантоиса образуется хориоаллантоис, по форме напоминающий мешок, к-рый сильно разрастается и покрывает снаружи амнион и желточный мешок. Снабжённый большим кол-вом кровеносных сосудов, хориоаллантоис служит эмбриональным органом дыхания и для сбора продуктов обмена веществ зародыша (преим. мочи). У млекопитающих аллантоис невелик, в его мезенхиме образуются сосуды пуповины. На более поздних стадиях развития из внутризароды-шевой части аллантоиса образуется мочевой пузырь (у млекопитающих) или формируется клоака (у птиц и пресмыкающихся).

21.

22.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Имплантация (от лат. «im» — внутрь и «plantatio» — сажаю) — термин.

в хирургии, в стоматологии, в медицинском приборостроении:

имплантация — хирургическая операция вживления в ткани чуждых организму структур и материалов.

в технологии полупроводников, в материаловедении:

имплантация — способ введения посторонних атомов внутрь твердого тела путем бомбардировки его поверхности пучком ионов c высокой энергией.

в эмбриологии и гинекологии:

имплантация эмбриона — внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности у самок млекопитающих животных (в том числе у человека).

23.Что такое плацента? Проходит ли кровь материнского организма в кровеносные сосуды плода? Назовите типы плацент по характеру расположения ворсинок.

Плацента (лат. placenta, «лепёшка») — эмбриональный орган у всех самок плацентарных млекопитающих, некоторых сумчатых, рыбы-молот и других живородящих хрящевых рыб, а также живородящих онихофор и ряда других групп животных, позволяющий осуществлять перенос материала между циркуляционными системами плода и матери;

24.Назовите типы плацент по характеру соединения материнской и детской частей плаценты. Дайте их гистологическую характеристику.

Существует несколько типов плаценты у животных. У сумчатых — неполная плацента, что обуславливает столь непродолжительный период беременности (8—40 дней). У парнокопытных — placenta diffusa эпителиохориального типа, placenta zonaria у хищников (эндотелиохорального типа), placenta discoid (гемохориальный тип) у грызунов и человека и placenta cotyledonaria или multiplex у жвачных.

Большинство самок млекопитающих, включая растительноядных (коровы и прочие жвачные), поедают свой послед сразу после облизывания новорождённого. Они делают это не только для того, чтобы уничтожить запах крови, привлекающий хищников, но и с целью обеспечения себя витаминами и питательным веществами, в которых они нуждаются после родов.

25.Что такое ткань? Назовите основные ткани, из которых состоит организм животного.

Ткань — система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает наука гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы.

Виды тканей животных

В организмах животных выделяют следующие виды тканей [1] :

· эпителиальная покрывает организм снаружи, выстилает поверхность внутренних органов и полости, входит в состав желез внутренней и внешней секреции.

26.Приведите морфологическую классификацию эпителиальных тканей. Как классифицируют эпителий по происхождению?

Эпителий (лат. epithelium, от др.-греч. ἐπι- — сверх- и θηλή — сосок молочной железы), или эпителиальная ткань — слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки внутренних органов, пищевого тракта, дыхательной системы, мочеполовые пути. Кроме того, образует большинство желёз организма.Классификация

Существуют несколько классификаций эпителиев, в основу которых положены различные признаки: происхождение, строение, функции. Из них наибольшее распространение получила морфологическая классификация, учитывающая главным образом отношение клеток к базальной мембране и их форму.

Источник