- Пелагический трал способ лова

- Использование пелагического трала в Онежском и Ладожском озерах (Кутузов А.М., СеврыбНИИ проект, Житний Б.Г., Карелрыбпром) (УДК 639.2.052)

- Промысловое оборудование

- Лов при помощи донного трала

- Лов посредством пелагического донного трала (верхний рисунок)

- Лов ceтью (нижний рисунок)

- Лов рыбы на свет (рисунок слева)

- Электролов рыбы (рисунок справа)

- Промысловые устройства

Пелагический трал способ лова

Использование пелагического трала в Онежском и Ладожском озерах (Кутузов А.М., СеврыбНИИ проект, Житний Б.Г., Карелрыбпром) (УДК 639.2.052)

При современном уровне естественного воспроизводства и существующей промысловой нагрузке запасы основных промысловых рыб в крупных озерах Карелии — корюшки и ряпушки, составляющих в среднем 46,4 % вылова по республике, используются не в полной мере.

Характерной чертой современного рыболовства на Онежском и Ладожском озерах в пределах КАССР является применение однотипных орудий лова. Примерно 80 % рыбы вылавливается береговыми орудиями лова: ставными неводами, мережами, заколами и сетями. В сезонном аспекте можно выделить 2 пика лова — весенний в конце мая — начале июня и осенний в конце октября — начале ноября, дающие в среднем соответственно 50 и 30 % общих уловов за год. Весной вылов базируется на нерестовых скоплениях корюшки, а в летне-осенние месяцы — на нагульных и нерестовых скоплениях ряпушки. Другой особенностью промышленного рыболовства в современных условиях является слабая интенсивность или полное отсутствие лова в некоторых отдаленных промысловых районах.

Следует отметить, что при неблагоприятном термальном режиме и сильных ветрах в преднерестовый и нерестовый периоды корюшка не образует в прибрежной зоне больших концентраций, поэтому прибрежные пассивные орудия лова оказываются неэффективными. Кроме того, очень сильное влияние на путину оказывает ежегодно ледовая обстановка.

Заходы нагульной и нерестовой ряпушки в прибрежную зону также определяются температурным и ветровым режимами.

Неблагоприятные гидрометеорологические условия для промысла ряпушки береговыми орудиями лова на Онежском озере складываются периодически с интервалом в 3-4 года, а иногда могут наблюдаться в течение нескольких лет подряд, как, например, в 1983-1985 гг. Лимит вылова в таких случаях не выполняется, а уловы не соответствуют состоянию промыслового запаса. Анализ динамики ихтиомассы популяций, полового созревания рыб показал, что у онежской ладожской корюшек основная промысловая нагрузка должна приходиться на 3-4-годовиков, а рыбы в возрасте 2+ со средней длиной тела 8-9 см в летне-осенний период также должны вступать в промысел. На практике это осуществимо при распределении промысловой нагрузки на популяции в течение всего промыслово-биологического года равномерно. В короткий нерестовый период современной промысловой базой осваиваются лишь производители, участвующие в нересте, следовательно, продукционный потенциал корюшки полностью не используется.

Полностью использовать лимит на ряпушку можно только в том случае, если промысел будет базироваться на двух-трехлетках. При этом высокая воспроизводительная способность ряпушки как короткоциклового вида обеспечит оптимальный уровень естественного воспроизводства.

Таким образом, для рационального использования промысловых запасов и продукционного потенциала популяций корюшки и ряпушки необходима перестройка промысла в плане правильного сочетания и комплексного использования прибрежных (ставные невода, мережи, заколы) и глубоководных (разноглубинные тралы) орудий лова.

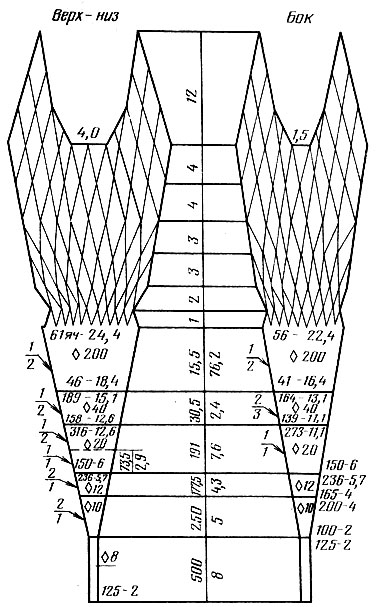

Вылов корюшки и ряпушки в карельской части Онежского озера приближался к биологически допустимым пределам в 50-е годы, когда на водоеме существовал траловый лов. Затем применение донных тралов было совершенно справедливо запрещено, т. к. они наносили серьезный ущерб рыбным запасам — в большом количестве вылавливалась молодь сига и судака, перепахивались нерестилища. Однако работы по изучению сезонного распределения корюшки и ряпушки, выполненные СеврыбНИИ-проектом в 1984-1986 гг. с применением эхолота «Шкипер-607», показали, что эти 2 вида могут образовывать значительные концентрации как в нагульный, так и в нерестовый периоды в толще воды. Для изучения возможностей их облова была выполнена серия опытных тралений разноглубинным тралом размером 18X12 м и конструкции ГосНИОРХ. На средних и плотных скоплениях уловы корюшки колебались от 30 до 170 кг за 1 ч траления и составили в среднем около 80 кг. При этом прилова молоди ценных видов рыб (сиг, судак, лосось, лещ) не наблюдалось. Полученные материалы позволили внести соответствующее изменения в Правила рыболовства рекомендовать Петрозаводскому рыбокомбинату и Сортавальскому рыбозаводу опытно-промышленную проверку разноглубинного тралового лова, которая проведена в 1986-1987 гг. В процессе лова применялся разноглубинный трал размером 30X152 м конструкции ЦПКТБ Севрыбы (см. рисунок) с судов кормового траления мощностью 150 л. с. (МСТБ). Глубина на участках тралений изменялась от 13-16 до 20-35 м (средняя — от 15 до 33 м). Лов велся в разное время суток при наличии записей рыбы, которые фиксировались судовыми эхолотами «Шкипер-607» и траловым зондом. При максимальном заглублении трал шел на расстоянии 1 м от дна, вертикальное раскрытие в нормальных условиях составляло 10-12 м.

Трал разноглубинный 30/152 м конструкции ЦПКТБ ВРПО ‘Севрыба’

Общий вылов одного тральщика на Онежском озере в 1986-1987 гг. достигал 65,6-118,3 т. По видовому составу доминировали в уловах ряпушка и корюшка. Суммарный вылов их по годам составлял соответственно 98,6 и 99,7 %. При этом доля ряпушки в уловах 1986 г. была равна 66 %, а в 1987 г. она увеличилась до 95 %. Это объясняется целенаправленным промыслом ряпушки в связи с тем, что лов ее для рыбаков экономически более выгоден. В качестве прилова в траловых уловах в незначительных количествах встречались судак и лещ.

В сезонном аспекте вылов тральщика выглядел следующим образом. В 1986 г. в июне — июле основу уловов составляла корюшка (63 % годового вылова корюшки, или 23% общей рыбодобычи). Минимальный вылов (9 % годового) приходился на июль. Затем доля корюшки в уловах уменьшилась, и увеличился процент ряпушки, который достиг максимальной величины в ноябре — 27,3 % годового вылова вида. Переход от добычи в июне — июле корюшки к промыслу в последующий период ряпушки обеспечил стабильный общий вылов по месяцам.

В 1987 г. весь улов корюшки был получен в июне — июле. В течение всего промыслового периода (кроме мая) вылов ряпушки был стабильным.

Поскольку это охраняемый вид, в продолжение опытно-промышленного лова проводился постоянный анализ размерного состава уловов. Прилов особей непромысловых размеров (менее 10 см) не превышал 25%, составляя в среднем 8,2 %, т. е. находился в рамках установленного Правилами рыболовства. Следует отметить, что комплексными исследованиями на сельдевых Балтики (салака, шпрот) убедительно доказана небольшая степень травмирования и незначительная смертность их молоди, проходящей сквозь ячеи трала. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что пелагический трал окажет на молодь ряпушки в этом плане отрицательное влияние.

Анализ использования тральщиком промыслового времени показал, что промысел начинался после 15 мая и заканчивался до 15 ноября. В ноябре наблюдался максимальный вылов на 1 сут — 1,9 т в 1986 г. и 2,8 т в 1987 г., а также на 1 траление (как правило часовое) — 530 кг и 740 кг соответственно. Это обусловлено обловом плотных преднерестовых скоплений ряпушки. В 1986 г. чистое промысловое время составило 57 сут, средний вылов за сутки лова — 1,15 т и 290 кг за 1 ч траления. В среднем за сутки выполнялось 4 траления.

В 1987 г. количество суток нахождения тральщика на промысле увеличилось до 83, количество тралений за сутки также было в пределах четырех. Однако суточный вылов увеличился в среднем до 1,43 т, а на 1 ч траления до 350 кг, что объясняется накоплением опыта работы с тралом команды судна.

В Ладожском озере (в пределах КАССР) вылов рыбы тральщиком был гораздо ниже, чем в Онежском — 36,5 т в 1986 г. и 56,9 т в 1987 г. В среднем по двум годам отличался и видовой состав уловов (в %): 65,0 — корюшка, 12,2 — судак, 10,6 — лещ, 4,8 — ряпушка и 7,4 — прочие виды. Небольшие уловы ряпушки связаны с тем, что не были найдены ее промысловые концентрации. Попадание судака (численность его в Ладожском озере гораздо выше, чем в Онежском) отмечалось как прилов к корюшке и ряпушке — основным объектам его питания. Уловы леща и других видов рыб (щука, синец, язь) в количестве до 100 кг за час траления в целом не характерны и наблюдались лишь тогда, когда лов проводился в отсутствие эхолотных записей корюшки в заливах и шхерном районе водоема.

Максимальный вылов за оба года приходился на июль (33%), минимальный — на май, ноябрь, декабрь. Основная часть корюшки, ряпушки и судака было добыта в июле — сентябре, леща — в октябре — ноябре.

Вылов охраняемых видов рыб в Ладожском озере (ряпушка, судак, лещ) составил в 1986 г. 24,3 %, в 1987 г.-28,5 %. Максимальный среднемесячный прилов молоди судака был равен 12 %, леща — 13, ряпушки — 9 %, т. е. не выходил за пределы, допустимые Правилами промрыболовства. Молодь леща и судака выпускалась в водоем. При этом специально проведенные наблюдения показали, что после выпуска у леща выживает 95,8 % молоди, гибели выпускаемой из трала молоди судака не отмечено.

В 1986 г. тральщик находился непосредственно на промысле 106 сут, в 1987 г.- 153 сут, т. е. гораздо больше, чем в Онежском озере. Средний вылов на 1 сут был равен соответственно 0,34 и 0,36 т, а на 1 траление — 260 и 170 кг. Более низкие показатели работы тральщика на Ладожском озере объясняются, видимо, отсутствием опыта работы с тралом и меньшей квалификацией команды судна.

Выполненная экономическая оценка тралового лова показала, что рентабельность (отношение прибыли к себестоимости) добычи рыбы тральщиком значительно выше, чем другими промысловыми судами. Например, на Онежском озере она составляла в 1987 г. соответственно 148 и 93 %. В целом экономический эффект от работы тральщика на Онежском озере в 1986-1987 гг. составил 16 и 20 тыс. руб. соответственно.

Исходя из величины резерва запасов корюшки и ряпушки, максимальной ожидаемой производительности одного тральщика за промысловый сезон (до 200 т), целесообразно разрешить на ближайшие 5 лет (1989-1993 гг.) применение для промысла указанных видов по 3 пелагических трала на Онежском и на Ладожском озерах (карельская часть). Это позволит ликвидировать сезонность лова, более полно использовать продукционный потенциал популяций, уменьшить влияние на эффективность промысла неблагоприятных гидрометеорологических факторов.

Источник

Промысловое оборудование

Оснащение промысловых судов орудиями лова и соответствующими устройствами зависит от типа судна и метода лова рыбы. В морском рыболовном промысле основными методами являются лов рыбы при помощи донного и разноглубинного трала. Наряду с этим определенные сорта рыбы ловят посредством крючковой снасти, на свет, с помощью электрического тока и другими способами. Донные тралы используют на рыболовных ботах, траулерах с бортовым и кормовым тралением, а также на судах для лова и переработки рыбы. Они служат для лова красного окуня, наваги, сельди и других сортов рыбы. Донные тралы, имеют форму воронки. Эти тралы буксируют при помощи ваеров длиной 200—2000 м (стальных проволочных тросов диаметром 11—28 мм). Различают донные и пелагические тралы, т. е. тралы, которые можно буксировать на определенных глубинах.

Лов при помощи донного трала

1 — куток; 2 — верхняя распорная доска; 3 — распорная доска; 4 — ваеры

Раскрытие выброшенных за борт тралов происходит во время буксировки. Если донный трал буксируется судном, то раскрытие происходит в горизонтальном направлении за счет приделанных к ваерам траловых досок, представляющих собой плоские деревянные доски прямоугольной или овальной формы длиной 1 — 3 м и шириной 0,5—2 м в зависимости от размера сети. Эти траловые доски расположены под углом от 30 до 40° относительно направления буксировки; под влиянием гидродинамических сил они растягивают створки сети. Раскрытие в вертикальном направлении осуществляется с помощью кухтылей, размещенных в верхней подборе (верхняя сторона устья ceти), и соответствующих грузов, находящихся на нижней подборе (грунтроп). У донных тралов, буксируемых двумя судами, раскрытие происходит за счет тяги судов, кухтылей и грузов, расположенных соответственно в верхней и нижней подборах сети.

Лов посредством пелагического донного трала (верхний рисунок)

1 — куток; 2 — грузики; 3 — алюминиевые кухтыли; 4 — стальной трос; 5 — утяжелители; 6 — ваеры.

Лов ceтью (нижний рисунок)

1 — буйки (кухтыли); 2 — верхняя подбора с поплавками; 3— нижняя подбора с грузиками.

Ceти используют главным образом на логгерах для ловли сельди, скумбрии и лосося. Их длина может быть от 20 до 70 м, а высота от 5 до 15 м. На верхней подборе (верхней кромке) сeтeй расположены плавучести (пробки), а на нижней — грузы, если вожак находится в верхнем положении. При другом его расположении достаточно утяжеления только за счет вожака. Если косяки рыб встречают на своем пути такие вертикальные прямоугольные сетевые порядки, рыбы головами входят в ячейки сeтeй. Испытывая давление на горло, рыбы расставляют жабры и при движении назад застревают в ячейках ceти (пассивное рыболовство). Ставные мелководные ceти применяют преимущественно на сейнерах для лова пелагических косяков рыбы — сельди, сардины, анчоуса, тунца и макрели. Обнаруженный косяк рыбы при помощи сейнерной лодки или второго сейнера окружают кольцеобразно выложенным сeтeвым порядком, который затем замыкается боковыми поводцами. Рыба оказывается в сeтeвом мешке, который подтягивается к рыболовному судну. За счет широкой приемки ceти на борт рыба, пойманная в заборной части ставной мелководной ceти, подается на судно с помощью сачков или рыбонасосов.

Лов рыбы на свет (рисунок слева)

1 — источник свете; 2 — коническая ceть.

Электролов рыбы (рисунок справа)

1 — электрод; 2 — рыбонасосы.

Лов на свет используется для сортов рыб, которых привлекает свет, таких как балтийская килька, ставрида и сайра. Конические ceти диаметром 3—4 м и длиной около 4 м снабжаются подводной лампой мощностью 1000 Вт. Лов производится в темноте. Лампу включают на 1—2 мин, чтобы привлечь рыбу, затем коническая ceть с относительно большой скоростью поднимается. Вместо конических ceтей применяют также рыбонасосы. Электролов рыбы основан, с одной стороны, на том, что сильные импульсы тока убивают рыбу. Этот метод распространен при лове больших рыб крючковой снастью. С другой стороны, рыба под воздействием полей постоянного тока при наступающем оглушении направляется от катода (отрицательного полюса) к аноду (положительному полюсу). Это явление используется на промысловых судах с рыбонасосами. В качестве положительного полюса здесь служат йсасывающее отверстие насосного трубопровода или расположенные позади стальные листы, а в качестве отрицательного полюса — стальные листы, находящиеся спереди на определенном расстоянии. Рыба, оглушенная электрическим током, плывет в сторону всасывающего отверстия и откачивается насосом. Поля переменного тока в рыболовстве не применяют, так как они отпугивают рыбу. Крючковая снасть используется для лова тунца, угря, семги, трески, скумбрии и палтуса. Различают два вида рыболовной снасти — общеизвестные «удочки», состоящие из удилища (прутка) и лески с одним или несколькими крючками, и донные крючковые снасти (ланглини). Последние представляют собой тонкую леску, на которой на расстоянии от 1 до 2 м закреплены короткие лески с рыболовными крючками. Длина лесок составляет от 1 до 2 м, длина ланглиней — 5000 м и более. На рыболовные крючки в качестве приманки насаживают мелкую рыбу, куски крупных рыб, блесну или рыбу из пластмассы. Ланглини выполняют как в виде донной крючковой снасти с грузилами и плавучестями для лова угря, так и в виде поверхностной крючковой снасти с плавучестями для лова лосося и тунца.

Тип и размеры промыслового устройства траулеров зависят от метода лова, рыболовных снастей и типа судна. Кроме установок для переработки, консервирования и хранения улова рыболовные суда должны быть оснащены устройствами для вымета и приемки на борт ceти. К ним относятся подъемные механизмы для вымета за борт и приемки на борт более или менее наполненной ceти, а также лебедки для стравливания и подтягивания к борту ваеров рыболовного трала, крыльев ceти и кутка. Лов рыбы при помощи донных тралов осуществляется с борта или с кормы судна. У траулеров бортового траления на главной палубе перед мостиком стоит траловая лебедка. От ее канатных барабанов ваеры проходят мимо люков рыбных трюмов к расположенным около фок-мачты центральным роульсам (блокам с перпендикулярной осью вращения); при этом через направляющие роульсы ваер левого борта подводится к носовой траловой дуге, а ваер правого борта — к кормовой. Оба ваера выводятся затем за борт через подвесные вращающиеся блоки траловых дуг. Носовая траловая дуга находится в нос от фок-мачты на расстоянии около 2 м от нее; расстояние между обеими траловыми дугами составляет 25—30 м. Верхняя часть траловой дуги расположена на высоте 3 м от палубы. Закрепленные на палубе траловые дуги дополнительно подкрепляются распорками из круглой стали, причем распорки проходят от верхней части траловой дуги к мачте или к надстройке.

Промысловые устройства

а — траулера бортового траления с донным тралом; b — траулера кормового траления с донным тралом; с — траулера кормового траления с качающейся дугой; d — траулера кормового траления с траловой дугой; е — логгера; f — сейнера.

1 — кормовая грузовая стрела; 2 — блоки на штаг-кариаке; 3 — гинь-тали; 4 — носовая грузовая стрела; 5 — носовая тралевая дуга; 6 — кормовая траловая дуга; 7 — траловая лебедка; 8 — центральный роульс; 9 — коренной ролик траловой дуги; 10 — бортовой роульс; 11 — ваеры; 12 — кормовой бортовой ваерный ролик; 13 — подвесной блок; 14 — оттяжка; 15 — куток; 16 — барабан для вытяжного троса; 17 — вытяжной трос; 18 — распорная (траловая) доска; 19 — качающаяся траловая дуга; 20 — подвесной блок траловой дуги; 21 — гидравлический цилиндр; 22 — траловая дуга донного трала; 23 — подвесной направляющий ролик; 24 — шпиль; 25 — бортовой рог; 26 — сетевыборочная машина; 27 — сеть; 28 — сететрясная машина; 29 — рол.

На фок-мачте помещаются либо гинь-тали грузоподъемностью около 50 кН и носовая грузовая стрела (патент) грузоподъемностью от 10 до 20 кН, либо блок талей и стрела грузоподъемностью 30 кН. Расположенная на палубной надстройке в районе кормовой траловой дуги грузовая стрела траулера имеет грузоподъемность 20—3.0 кН. Гинь-тали служат для подъема на борт кутка с уловом, причем ходовой конец заводится на турачку траловой лебедки. Как гинь-тали, так и другие подъемные механизмы служат для работы с донным тралом и его частями. Над люками рыбных трюмов на штаг-карнаке расположены грузовые блоки грузоподъемностью до 5 кН. При использовании других способов работы с тралами эти грузовые блоки не нужны. Штаг-карнак помещается между фок-мачтой и бизань-мачтой. При отсутствии бизань-мачты штаг-карнак, служащий также для сушки ceти, крепится к дымовой трубе. У траулеров кормового траления донный трал выметывается, буксируется и принимается на судно через кормовой слип. Поэтому траловая лебедка находится либо позади мостика, который тянется обычно от одного борта до другого, либо на самом мостике. Часто вместо большой лебедки с двумя канатными барабанами и двумя турачками устанавливают две раздельные однобарабанные траловые лебедки и шпили или вспомогательные лебедки. Управление этими лебедками и шпилями осуществляется с центрального поста управления, расположенного на кормовой палубной надстройке. Если судно не оборудовано траловой дугой для донного трала или качающейся траловой дугой, то блоки траловой дуги для ваеров устанавливают на опоре, находящейся над слипом, или на мостике над слипом. При помощи шпилей или турачек траловой лебедки и вытяжных концов (стальных тросов с крючками) донный трал поэтапно через слип втаскивается на рабочую палубу, длина которой меньше длины самой сети. Для выполнения опасных и тяжелых работ на турачках часто предусматриваются две вспомогательные лебедки для вытяжных концов. В качестве подъемных механизмов при работе с сетью перед порталом устанавливают колонны с гинями или двуногие мачты со стрелами грузоподъемностью 30—60 кН. При наличии качающейся траловой дуги с гидравлическим приводом колонны с гинями или двуногие мачты не требуются. При выметывании ceти качающаяся траловая дуга поворачивается назад, и сетевой куток стравливается через подвесной ваерный блок траловой дуги так, чтобы остаток ceти и ее части скользили по кормовому слипу. Выборка кутка осуществляется посредством качающейся траловой дуги, повернутой в корму; затем траловая дуга с помощью подвешенного кутка поворачивается вперед.

Промысловое устройство судов бортового траления похоже на устройство траулеров бортового траления, а промысловое устройство судов кормового траления почти аналогично промысловому устройству траулеров кормового траления. Если судно для лова и переработки рыбы имеет оборудование, позволяющее использовать различные методы лова, то промысловое устройство такого судна будет большим, сложным и более тяжелым, соответствующим большим ceтям. Промысловое устройство логгера, находится на палубе в носовой части судна и состоит в основном из тралового шпиля, направляющих ролов и сетеподъемного механизма, а также магазина для буев. Вожак обычно проходит от тралового шпиля через носовой клюз. Постановка ceти происходит через направляющий рол. Выборка вожака идет от клюза через ролик киповой планки траловым шпилем, а сеть подтягивается сетеподъемным механизмом через направляющие ролы. В процессе подтягивания рыба вытряхивается из ceти. Так как обычные логгеры можно использовать только в сезон, то для увеличения рентабельности их часто оснащают донным тралом. Дополнительное оборудование для лова рыбы при помощи донного трала похоже на оснащение траулера бортового траления. Промысловое устройство сейнеров находится в кормовой части судна. Характерными частями устройства являются вращающаяся площадка или решетка для ceти, а также мачта-однодревка позади надстройки для выборки ceти при помощи грузовых талей и шпиля. Крючковая рыболовная снасть используется на судах типа яхт длиной от 20 до 50 м, например на судах для лова тунца в Тихом океане. Лов Происходит с кормы или кормовых платформ. Суда для лова рыбы донной крючковой снастью оснащаются одной траловой лебедкой или одним траловым шпилем. Сила тяги составляет 0,3—0,5 кН, скорость выборки — 0,5—0,7 м/с.

Источник