Общие основы педагогики: конспект лекций.

4. Педагогический процесс, особенности педагогического процесса, принципы его организации.

Педагогический процесс – это понятие включает в себя метод и способ организации воспитательных отношений, которые заключаются в систематическом и целенаправленном выборе и применении внешних факторов развития субъектов обучения. Под педагогическим процессом понимается процесс обучения и воспитания личности как особая общественная функция, для реализации которой необходима среда определенной педагогической системы.

Понятие «процесс» произошло от латинского слова рrосеssus и означает «движение вперед», «изменение». Педагогическим процессом определяется постоянное взаимодействие субъектов и объектов образовательной деятельности: воспитателей и воспитываемых. Педагогический процесс нацелен на решение данной задачи и приводит к изменениям, заранее намеченным, к преобразованию свойств и качеств учащихся. Иначе говоря, педагогический процесс – это процесс, где опыт превращается в качество личности. Основная особенность педагогического процесса представляет собой наличие единства обучения, воспитания и развития на основе сохранения цельности и общности системы. Понятия «педагогический процесс» и «учебно-воспитательный процесс» однозначны.

Педагогический процесс – это система. Система состоит из различных процессов, в том числе формирования, развития, воспитания и обучения, неразрывно связанных со всеми условиями, формами и методами. Как система, педагогический процесс состоит из элементов (компонентов), в свою очередь расположение элементов в системе – это структура.

Структура педагогического процесса включает в себя:

1. Цель – выявление итогового результата.

2. Принципы – это основные направления в достижении цели.

3. Содержание – получение практического дидактического методического материала, необходимого для решения педагогических задач.

4. Методы – это необходимая работа учителя и ученика с целью передачи, переработки и восприятия содержания обучения.

5. Средства – способы «работы» с содержанием.

6. Формы – это последовательное получение результата педагогического процесса.

Целью педагогического процесса является эффективное прогнозирование итога и результата работы. Педагогический процесс состоит из различных целей: целей непосредственно преподавания и целей обучения на каждом уроке, каждой дисциплине и т. д.

Нормативные документы России представляют следующее понимание целей.

1. Система целей в типовых положениях об образовательных учреждениях (формирование общей культуры личности, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональной образовательной программы, воспитание ответственности и любви к Родине).

2. Система диагностических целей в определенных программах, где все цели разделены на этапы и уровни обучения и представляют собой отображение содержания определенных учебных курсов. В системе образования такой диагностической целью может выступать обучение профессиональным навыкам, тем самым ученик готовится к будущему профессиональному образованию. Определение таких профессиональных целей образования в России – это итог важных процессов в системе образования, где обращается внимание, в первую очередь, на интересы подрастающего поколения в педагогическом процессе.

Метод (от греч. шеШоскж) педагогического процесса – это способы взаимоотношений учителя и ученика, это практические действия обучающего и обучающихся, способствующие усвоению знаний и использованию содержания обучения в качестве опыта. Методом является определенный обозначенный путь достижения заданной цели, способ решения задач, приводящих в результате к разрешению поставленной проблемы.

Различные виды классификации методов педагогического процесса могут определяться следующим образом: по источнику познания: словесные (рассказ, беседа, инструктаж), практические (упражнения, тренировки, самоуправление), наглядные (показ, иллюстрирование, предъявление материала), на основе структуры личности: методы формирования сознания (рассказ, беседа, инструктаж, показ, иллюстрирование), методы формирования поведения (упражнения, тренировки, игра, поручение, требование, ритуал и т. д.), методы формирования чувств (стимулирования) (одобрение, похвала, порицание, контроль, самоконтроль и т. д.).

Компонентами системы являются педагоги, учащиеся и условия обучения. Являясь системой, педагогический процесс состоит из определенных компонентов: целей, задач, содержания, методов, форм и результатов взаимоотношений учителя и ученика. Таким образом, система элементов представляет собой целевой, содержательный, деятельностный, результативный компоненты.

Целевой компонент процесса представляет собой единство всех разнообразных целей и задач образовательной деятельности.

Содержательный компонент выражает значение каждой общей цели и каждой определенной задачи.

Деятельностный компонент – это взаимоотношения учителя и ученика, их взаимодействие, сотрудничество, организация, планирование, контроль, без чего невозможно прийти к итоговому результату.

Результативный компонент процесса показывает, насколько был эффективен процесс, определяет успехи и достижения в зависимости от поставленных целей и задач.

Педагогический процесс – это обязательно трудовой процесс, который связан с достижением и решением общественно значимых целей и задач. Особенность педагогического процесса состоит в том, что труд учителя и ученика объединяются вместе, составляя необычные взаимоотношения объектов трудового процесса, что является педагогическим взаимодействием.

Педагогический процесс являет собой не столько механическое объединение процессов воспитания, обучения, развития, сколько совершенно новую качественную систему, которая может подчинить объекты и участников своим законам. Все составляющие компоненты подчинены единой цели – сохранению целостности, общности, единства всех составляющих.

Особенность педагогических процессов проявляется при определении влиятельных функций педагогического действия. Доминирующая функция процесса обучения – обучение, воспитания – воспитание, развития – развитие. Также обучение, воспитание и развитие выполняют в целостном процессе и другие взаимопроникающие задачи: например, воспитание проявляется не только в воспитательной, но и в развивающей и образовательной функции, а обучение неотрывно связано с воспитанием и развитием.

Объективные, необходимые, существенные связи, характеризующие педагогический процесс, отражаются в его закономерностях. Закономерностями педагогического процесса являются следующие.

1. Динамика педагогического процесса. Педагогический процесс предполагает поступательный характер развития – общие достижения учащегося растут вместе с его промежуточными результатами, что указывает как раз на развивающий характер отношений между педагогом и детьми.

2. Развитие личности в педагогическом процессе. Уровень развития личности и темпы достижения целей педагогического процесса определяются следующими факторами:

1) генетический фактор – наследственность;

2) педагогический фактор – уровень воспитательной и образовательной сферы; участие в учебно-воспитательной работе; средства и методы педагогического влияния.

3. Управление учебно-воспитательным процессом. В управлении учебно-воспитательным процессом имеет большое значение уровень эффективности педагогического воздействия на учащегося. Данная категория существенно зависит от:

1) наличия систематической и ценностной обратной связи между учителем и учеником;

2) наличия определенного уровня влияния и корректирующих воздействий на ученика.

4. Стимулирование. Эффективность педагогического процесса в большинстве случаев определяется следующими элементами:

1) степень стимулирования и мотивации педагогического процесса учащимися;

2) соответствующий уровень внешнего стимулирования со стороны учителя, который выражается в интенсивности и своевременности.

5. Единство чувственного, логического и практики в педагогическом процессе. Эффективность педагогического процесса зависит от:

1) качества личностного восприятия учащегося;

2) логики усвоения воспринятого учащимся;

3) степени практического использования учебного материала.

6. Единство внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности. Логическое единение двух взаимодействующих начал – это степень педагогического воздействия и учебно-воспитательная работа учащихся – определяет эффективность педагогического процесса.

7. Обусловленность педагогического процесса. Развитие и подведение итогов педагогического процесса зависят от:

1) развития самых разносторонних желаний человека и реалий общества;

2) имеющихся материальных, культурных, экономических и других возможностей у человека для реализации своих потребностей в обществе;

3) уровня условий выражения педагогического процесса.

Итак, важные особенности педагогического процесса выражены в основных принципах педагогического процесса, которые составляют его общую организацию, содержание, формы и методы.

Определим главные принципы педагогического процесса.

1. Гуманистический принцип, который означает, что в направленности педагогического процесса должно быть проявлено гуманистическое начало, а это означает стремление к единению целей развития и жизненных установок определенной личности и общества.

2. Принцип взаимосвязи теоретической направленности педагогического процесса с практической деятельностью. В данном случае этот принцип означает взаимосвязь и взаимовлияние между содержанием, формами и методами образования и учебно-воспитательной работы с одной стороны, и изменениями и явлениями, происходящими во всей общественной жизни страны – экономике, политике, культуре, с другой стороны.

3. Принцип сочетания теоретического начала процессов обучения и воспитания с практическими действиями. Определение значения воплощения идеи практической деятельности в жизни подрастающего поколения предполагает впоследствии систематическое приобретение опыта общественного поведения и дает возможность сформировать ценные личностно-деловые качества.

4. Принцип научности, который означает необходимость привести в соответствие содержание образования с определенным уровнем научно-технических достижений общества, а также в соответствии с уже накопленным опытом цивилизации.

5. Принцип ориентации педагогического процесса на формирование в единстве знаний и умений, сознания и поведения. Суть этого принципа состоит в требовании организации деятельности, при которой дети имели бы возможность убедиться в правдивости теоретического изложения, подтвержденного практическими действиями.

6. Принцип коллективизма процессов обучения и воспитания. Этот принцип имеет в своей основе соединение и взаимопроникновение различных коллективных, групповых и индивидуальных методов и средств организации обучающего процесса.

7. Систематичность, преемственность и последовательность. Данный принцип подразумевает закрепление знаний, умений и навыков, личностных качеств, которые были усвоены в процессе обучения, а также систематическое и последовательное их развитие.

8. Принцип наглядности. Это один из важных принципов не только процесса обучения, но и всего педагогического процесса. В данном случае основанием наглядности обучения в педагогическом процессе можно считать те законы и принципы исследования внешнего мира, которые приводят к развитию мышления от образно-конкретного к абстрактному.

9. Принцип эстетизации процессов обучения и воспитания применительно к детям. Выявление и развитие у молодого поколения чувства прекрасного, эстетического отношения к окружающему дает возможность формировать у них художественный вкус и увидеть неповторимость и ценность общественных принципов.

10. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самостоятельности школьников. Очень важно с детских лет приучать человека к выполнению определенных видов работ, поощрять инициативу. Этому и способствует принцип сочетания эффективного педагогического управления.

11. Принцип сознательности детей. Этот принцип призван показать значение активной позиции учащихся в педагогическом процессе.

12. Принцип разумного отношения к ребенку, при котором сочетаются требовательность и поощрения в обоснованном соотношении.

13. Принцип сочетания и единения уважения к собственной личности, с одной стороны, и определенный уровень требовательности к себе же, с другой стороны. Это становится возможным тогда, когда существует фундаментальная опора на сильные стороны личности.

14. Доступность и посильность. Данный принцип в педагогическом процессе предполагает соответствие между построением работы учеников и их реальными возможностями.

15. Принцип влияния индивидуальных характеристик учащихся. Этот принцип означает, что содержание, формы, методы и средства организации педагогического процесса изменяются в соответствии с возрастом учащихся.

16. Принцип эффективности итогов процесса обучения. Проявление этого принципа основывается на работе мыслительной деятельности. Прочными, как правило, становятся те знания, которые добываются самостоятельно.

Таким образом, определяя поэтапно единство воспитания и обучения в педагогическом процессе, цель как системообразующий компонент образовательной системы, общую характеристику системы образования в России, а также особенности, структуру, закономерности, принципы педагогического процесса, мы смогли раскрыть основную идею лекции и выяснить, каким образом процесс образования, являясь основополагающим, системным, целенаправленным и объединяющим процессы воспитания и обучения, оказывает влияние на развитие личности, а, значит, на развитие общества и государства.

Источник

Педагогический процесс как способ организации воспитательных отношений

Основные категории педагогики — воспитание, обучение, образование, развитие, воспитательные отношения — относятся к числу методологических понятий. Мы их уже проанализировали. Остановимся более подробно на понятии «педагогический процесс».

Как систему образование можно анализировать в трех измерениях: образование в мире, стране, регионе; ступени образования: школьное, профессиональное и т.д.; профиль образования: общее, специальное.

Образование как результат может быть представлено в форме стандарта и как определенный результат, уровень готовности в виде знаний, умений и навыков, интеллектуального и социокультурного опыта.

Если образовательный процесс специально организован и управляется специалистами (педагогами), то его принято называть педагогическим процессом. Педагогический процесс также относится к методологическим понятиям педагогики. Педагогический процесс — это специально организованное взаимодействие педагогов в учащихся, реализующее цели обучения и воспитания в условиях педагогической системы.Под педагогической системой будем понимать «совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного. педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами» (В.П. Беспалько).

Педагогическая система может быть представлена встатике,как совокупность составляющих ее компонентов: педагогов, учеников, содержания образования и материальной базы (средств); и динамике — как педагогический процесс. Взаимодействие компонентов педагогической системы порождает педагогический процесс, т.е. она создается и функционирует с целью обеспечения оптимального протекания педагогического процесса.

Выделяют различные виды педагогических систем в зависимости от их назначения: педагогическая система «школа», реализующая общеобразовательную программу, педагогическая система «среднее специальное учебное заведение», реализующая программу среднего профессионального образования, и т.д.

В основе воспитания и обучения как педагогических понятий лежат воспитательные отношения, что мы выяснили уже ранее. Но так как это уже и педагогический процесс, то есть смысл остановиться на следующем в определении педагогического процесса. Педагогический процесс есть способ организации воспитательных отношений посредством объединения компонентов, способствующих развитию личности.

Процессом принято называть явления, протекающие во времени и пространстве, внутри которых происходит смена состояний и стадий развития. Понятие «педагогический процесс» соответствует этому определению.

В рамках педагогического процесса осуществляется непосредственное межличностное взаимодействие педагога и учащихся посредством воспитания и обучения (рис. 14). Воспитание и обучение на уровне межличностного взаимодействия как составляющие педагогического процесса могут быть определены следующим образом.

|

Рис. 14. Составляющие педагогического процесса

Обучение — это процесс передачи педагогом и освоения учащимся знаний, умений и навыков, способов творческой деятельности в их непосредственном взаимодействии с целью развития личности и формирования ее готовности к деятельности.

Воспитание — это процесс передачи педагогом и освоения учащимся социальных и духовных отношений в их непосредственном взаимодействии с целью развития личности и формирования ее готовности к деятельности. Результатом воспитания будет формирование у обучающихся определенных личностных и профессионально важных качеств, характерных для тех или иных отношений, которые организуются педагогом.

Внутренней движущей силой (источником) педагогического процесса является противоречие между выдвигаемыми требованиями к обучаемому и его реальными возможностями по их выполнению. Это противоречие становится толчком к процессу познания и развития личности, если требования не являются слишком легкими или, наоборот, слишком трудными. Воспитательные отношения, лежащие в основе педагогического процесса, порождают педагогические ситуации, цепь которых и создает педагогический процесс. Педагогическая ситуация – такое состояние педагогического процесса, когда имеется расхождение между желаемым и реальным, достигнутым в формировании личности.

Цель – предвосхищение в сознании конечного результата взаимодействия педагога и учащегося, но особенностью цели является ее представление в начале взаимодействия.

Принципы – основные идеи, положенные в основу педагогического процесса, следование которым позволяет достичь поставленных целей. Так, одним из основных принципов педагогического процесса является принцип природосообразности, который говорит о том, что строить педагогический процесс необходимо с учетом природы воспитанника, т.е. его состояния здоровья, физического, психического и социального развития.

Содержание – часть опыта поколений, которая передается учащимся для достижения поставленной цели в соответствии с выбранными принципами. Например, содержанием являются знания о природе, обществе, технике, опыт творческой деятельности и др.

Методы – последовательность действий педагога и учащегося, посредством которых передается и усваивается содержание, перерабатывается и затем воспроизводится (рассказ, беседа, инструктаж и др).

Средства – материализованные предметные и регулятивные посредники организации взаимодействия педагога и учащихся. Например, к средствам педагогического процесса относят: учебное оборудование, инструменты, технические средства обучения, учебники, наглядные пособия, правила и методы взаимодействия, действия и приемы.

Форма педагогического процесса — это устойчивая, завершенная его организация в единстве всех его компонентов.

Рис 15. Компоненты педагогического процесса

В педагогическом процессе все совершается последовательно: определив цели и принципы их достижения, педагог в соответствии с ними отбирает содержание, затем выбирает методы и средства его подачи и усвоения, и все это «объединяет» в форме.

Основной формой реализации педагогического процесса в профессиональном учебном заведении системы начального и среднего профессионального образования является урок. На уроке производственного обучения по теме «Пайка» мастер профессионального обучения ставит цель: научить учащихся процессу пайки проводников. Выбирает, например, такие принципы: единства теории и практики, политехнизма, профессиональной направленности. Содержание урока производственного обучения определяется учебной программой практики, в соответствии с которой мастер профессионального обучения отберет содержание темы под необходимое количество часов урока. Выбрав содержание, мастер отбирает методы и средства его передачи. Все это он проводит в такой организационной форме, как урок производственного обучения.

Аналогичные действия выполняет преподаватель, планируя проведение урока теоретического обучения. Рассмотрим урок теоретического обучения на тему «Электронные усилители».

Преподаватель ставит цель: сформировать у учащихся знания об устройстве и работе электронных усилителей. В качестве принципов могут быть выбраны следующие: научности и достоверности знаний, наглядности обучения, доступности обучения, систематичности и последовательности обучения. Содержание темы урока определяется соответствующим разделом учебной программы по учебному предмету. После отбора содержания осуществляется выбор методов и средств обучения.

Педагогический процесс создается педагогом для осуществления образования, обучения, воспитания, развития учащихся. У каждого учащегося есть своя цель и мотивы образования. Учащиеся также имеют и свои сформировавшиеся принципы, которые проявляются в отношении к учебе, другим учащимся, педагогам. Усвоение учащимися содержания материала происходит с использованием своих методов и средств, освоенных еще в общеобразовательной школе. Педагогический процесс, подготовленный педагогом, вовлекает учащихся в деятельность и отношения согласно поставленным целям и принципам. Происходит взаимодействие действий педагога (преподавание) и действий учащихся (учение) в рамках воспитательных отношений. Эффективность этого взаимодействия тем выше, чем ближе два процесса — преподавание и учение. Таким образом, педагог создает педагогический процесс для учащихся, вовлекая в него все внутренние силы самообразования, самовоспитания, самообучения учащихся. При этом самообразование, самовоспитание и самообучение выступают одновременно какусловие педагогического процесса и как его результат.

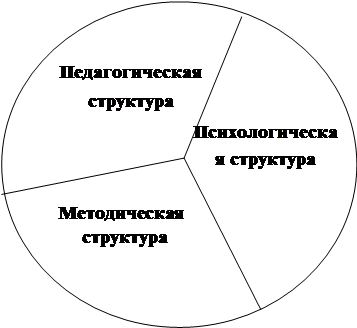

Необходима достаточно полная и взаимоувязанная по темам учебного предмета разработка перечня целей, принципов, содержания, методов, средств и форм, постоянное изучение и знание уровня развития учащихся, их внутреннего мира, степени сформированности механизмов самообразования, самовоспитания и самообучения, понимание социальной среды, ее особенностей, традиций, взглядов, отношений и привычек. Соблюдение этих и других условий помогает педагогу в сложном деле построения педпроцесса. Для более полного представления о педагогическом процессе с учетом различных условий его протекания, т.е. в динамике, его представляют в виде трех структур: педагогической, методической, психологической(рис. 16).

|

Рис. 16. Структуры педагогического процесса

Педагогическая структура была раскрыта ранее и включает в себя цель, принципы, содержание, методы, средства и организационные формы. Но педпроцесс осуществляется не как последовательная реализация этих компонентов, он имеет свою методическую структуру. Для ее создания цель разбивается на ряд задач (подцелей), в соответствии с которыми определяются последовательные этапы деятельности педагогов и учащихся. Так, при использовании на уроке теоретического обучения монологических методов деятельность преподавателя строится в следующем порядке: сообщение темы и плана урока, формулировка проблем, объяснение учебного материала, постановка эксперимента и т.п. Деятельность учащихся при этом связана, соответственно, с записью темы урока, уяснением основных проблем, наблюдением за экспериментом и т.д.

На уроке производственного обучения мастер профессионального обучения при использовании метода показа трудовых действий объясняет назначение формируемых умений, показывает весь трудовой процесс в нормальном темпе, выделяет операции, приемы и основные действия в трудовом процессе и т.п. Деятельность учащихся будет связана с уяснением значимости трудового процесса, наблюдением и целостным восприятием трудового процесса, анализом его состава и структуры и т.д. Типичный урок производственного обучения состоит из организационного момента; вводного инструктажа, распределения ученических работ, документов, материалов, инструментов; текущего инструктажа; сбора работ; уборки рабочих мест; заключительного инструктажа.

Психологическаяструктура, во-первых, задает последовательность и интенсивность протекания познавательных процессов у учащихся: внимания, восприятия, представлений, памяти, мышления, воображения и др. Ради развития этих процессов и на их базе строятся и педагогическая, и методическая структуры; во-вторых, к психологической структуре относится проявление и развитие у учащихся интереса, склонностей, убеждений, а также мотивации. Это имеет особенно важное значение при отсутствии у обучающихся внутренних мотивов познания или внешних мотивов деятельности: экономических, социальных, идеологических. В этом случае педагогу приходится эти мотивы создавать самому. В-третьих, в психологическую структуру также входит психофизиологическая нагрузка обучающихся и педагогов, выражающаяся в подъемах и спадах напряжения, как физического, так и нервной системы.

Следовательно, педагогический процесс организуется специально и целенаправленно по передаче и усвоениюобщественного опыта, при этом большая роль в приведении в действие его движущей силы, принадлежит педагогу. От его профессионализма зависит, как будут сформированы потребности и мотивы студентов к учебной и профессиональной деятельности, знания и умения, а, следовательно, и эффективность педагогического процесса в целом.

Воспитательные отношения – это всегда отношения между людьми, и они всегда направлены на развитие человека как личности, т.е. на развитие его самообразования, самовоспитания, самообучения. Кроме того это обмен опытом, его передача, усвоение, использование. В них могут быть включены самые разнообразные средства: техника, искусство, природа и т.д. На основании этого различают такие типы воспитательных отношений, как «человек — человек», «человек — книга — человек», «человек — техника — человек», «человек — искусство — человек», «человек — природа-человек» и т.д. (рис. 17).

Рис. 17. Типы воспитательных отношений:

1 — человек-человек; 2 — человек – книга — человек; 3 — человек — техника — человек; 4 — человек — искусство — человек; 5 — человек — природа – человек

Воспитательные отношения – это микроклеточка, где внешние факторы: образование, воспитание, обучение сходятся с внутренними человеческими: самообразованием, самовоспитанием, самообучением. В результате такого взаимодействия осуществляется развитие личности и формируется готовность к будущей деятельности.

Такая предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов называетсяпедагогическим проектированием. Проектирование позволяет оптимизировать деятельность мастера профессионального обучения, т.е. сделать ее более эффективной.

Проектирование педагогического процесса необходимо для создания опережающей проекции того, что затем будет сделано в реальности. Такая упорядоченная деятельность сначала педагога, а затем и учащихся позволит организовать производственное обучение за более короткие сроки, исключить мешающие и негативные факторы, привести учебно-методическую документацию в соответствующий вид.

Педагогическое проектирование всегда связано со стремлением педагога организовать для учащихся такую учебно-воспитательную среду, в которой бы они полнее раскрыли свои возможности и способности, проявили необходимые личностные качества.

Следует отметить еще одно преимущество проектирования. Будучи составляющим любого технологического процесса, педагогическое проектирование также позволяет сделать учебно-воспитательный процесс технологичным, т.е. уже при проектировании обеспечить такой выбор принципов, содержания, методов, средств и форм педагогического процесса, которые позволяют реализовывать и диагностировать заданные цели обучения и воспитания.

Таким образом, педагогическое проектирование заключается в том, чтобы создать предположительные варианты предстоящей педагогической деятельности и прогнозировать ее результат. Для этого необходимо особое внимание обращать на механизм возникновения и протекания тех или иных действий и процессов, а также более четкое представление объекта проектирования.

Под объектом проектирования будем понимать, в первую очередь,педагогический процесс, а также педагогические ситуации. Педагогический процесс мы уже разобрали и можем сказать, что он состоит как бы из отдельных педагогических ситуаций, возникающих внутри него. Педагогические ситуации характеризуют переход педагогического процесса из одного состояния в другое.

Педагогическая ситуация – это составная часть педагогического процесса, характеризующая его состояние в определенное время и определенном пространстве взаимодействия. Ситуации всегда конкретны и создаются, возникают и разрешаются в ходе проведения урока, классного часа, экзамена и других формах педагогического процесса. Педагогические ситуации являются клеточкой, на уровне которой еще проявляются воспитательные отношения и концентрируются все достоинства и недостатки педагогического процесса в целом.

В основе педагогической ситуации осуществляется взаимодействие педагога и учащегося, которое строится как реализация их сложного внутреннего мира, их воспитанности и обученности. Способ взаимодействия участников педагогической ситуации может охватывать любой компонент педагогического процесса и даже все компоненты, вместе взятые. Например, мастер профессионального обучения, желая показать хорошие профессиональные качества одного из учащихся, строит урок производственного обучения таким образом, чтобы вывести внимание всей группы на качество работы этого учащегося.

Педагогические ситуации заранее проектируются педагогом, но возможно их незапланированное возникновение, что связано с ошибками, допущенными при проектировании или воздействием на ход педагогического процесса неучтенных факторов.

Рис.18. Педагогический процесс

и составляющие его педагогические ситуации (п)

Педагогическое проектирование – это сложный многоступенчатый процесс. Поэтому при проектировании выделяют последовательность отдельных этапов, начиная от общей цели к точному описанию конкретных действий на уроке.

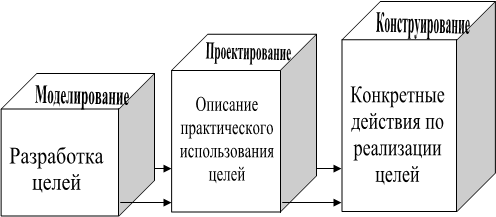

Выделяют три этапа педагогического проектирования: моделирование, проектирование, конструирование (рис. 19).

|

Рис. 19. Этапы педагогического проектирования

Рассмотрим отдельные этапы педагогического проектирования:

– моделирование (создание модели) –это разработка целей создаваемого педагогического процесса или педагогических ситуаций и основных путей их достижения.

– проектирование (создание проекта) –дальнейшая разработка целей (модели) и доведение их путей достижения до описания практического использования.

– конструирование (создание конструкта) –дальнейшая детализация практического описания модели до конкретных практических действий.

Кратко охарактеризуем этапы педагогического проектирования. Любая педагогическая деятельность начинается с цели, в качестве которой может быть взята идея, предложение или реальная учебная цель. В соответствии с определенной целью разрабатываются практические пути и предполагается реализация цели. При создании конструкта практические действия доводятся до конкретного исполнения.

Например, при разработке системы уроков производственного обучения по определенной теме мастер профессионального обучения исходит из учебных целей, определяемых учебной программой, и воспитательных целей, направленных на формирование необходимых профессионально значимых личностных качеств согласно модели специалиста.

При этом проектом будет являться разработка учебно-методического обеспечения уроков, а конструктом – план урока и технологическая карта.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Приведите определение понятия «образование».

2. Как связаны понятия «образование» и «педагогический процесс»?

3. Сформулируйте определение педагогического процесса.

4. Что является внутренней движущей силой педагогического процесса?

5. Приведите определения обучения и воспитания как составляющих педагогического процесса.

6. Какова структура педагогического процесса?

7. Приведите определения основных компонентов педагогического процесса.

8. В чем сущность и содержание психологической и методической подструктур педагогического процесса?

9. Приведите пример взаимодействия компонентов педагогического процесса на уроке теоретического, производственного обучения.

10.В чем состоит сущность воспитания как составляющей целостного педагогического процесса?

11.Определите взаимоотношение процессов воспитания и самовоспитания.

12.В чем сущность динамичности педагогического процесса?

13.Приведите различные типы воспитательных отношений.

14.В чем сущность педагогического проектирования?

15.Что понимается под объектом в педагогическом проектировании?

16.Каковы этапы педагогического проектирования?

Дата добавления: 2014-11-25 ; просмотров: 5536 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник