Печеночные швы накладываемые ручным способом

При небольших поверхностных разрывах печени для выполнения гемостаза применяют П-образные швы, накладывая их в поперечном направлении по отношению к сосудам и желчным протокам печени. Для наложения швов на паренхиму печени применяют викрил или кетгут № 4 на атравматичной игле. В случае отсутствия атравматичного материала возможно использование круглой иглы с нитью № 4 или № 6. Применять нерассасывающийся шовный материал для наложения швов на ткань печени нельзя, так как в этом случае наблюдаются длительная воспалительная реакция и нередко абсцедирование, которое требует повторной операции и удаления шовного материала, являющегося инородным телом.

При разрывах печени глубиной более 3 см выполняют иссечение краев и удаление нежизнеспособных участков ткани, а затем на обе стороны дефекта накладывают гемостатические П-образные швы, отступая от края раны не меньше чем на 0,5 см. После достижения гемо- и желчестаза края дефекта сближают послойным наложением непрерывных или П-образных узловых швов, заходя за линию гемостатических швов (отступая от края раны не меньше чем на 1 см) и используя их для уменьшения нагрузки на рыхлую ткань печени. Швы следует затягивать осторожно, чтобы избежать их прорезывания. Для этого ассистент хирурга обеими руками старается максимально сблизить края разрыва. При прорезывании гемостатических швов под них подкладывают синтетические рассасывающиеся пленки При невозможности сближения краев раны или прорезывании швов дефект ткани тампонируют прядью сальника и узлы завязывают сверху этой пряди. При этом следует избегать травматизации или захватывания в шов сосудов, питающих прядь большого сальника. При наличии ран в области серповидной связки дефект можно укрыть мобилизованной серповидной связкой.

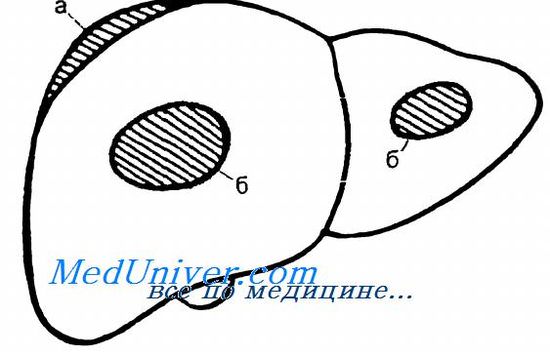

При закрытой травме печени наблюдаются самые разнообразные повреждения печени — от небольшого разрыва свободного края до разделения органа на фрагменты (с различной степенью жизнеспособности) Наиболее часто встречаются неправильной формы разрывы капсулы и паренхимы с истечением крови и желчи (60— 70 %), Размозжение нескольких сегментов, напротив, встречается всего в 1—2 ‘, случаев Нередко при закрытой травме живота хирург встречает большие подкапсульные гематомы, представляющие собой разрыв паренхимы с сохраненной капсулой (15—20 %). Подкапсульная гематома выглядит как флюктуирующее плоское образование темного цвета, расположенное под капсулой Глиссона. Ввиду большой вероятности двухэтапного разрыва такие гематомы следует опорожнить, осуществляя гемостаз одним из вышеуказанных способов. Особую форму закрытой травмы печени представляют внутрипеченочные гематомы (10—12 %), которые трудно диагностировать даже во время лапаротомии, так как внешний вид печени может не меняться. Косвенными внешними признаками внутрипеченочной гематомы могут быть участок кровоизлияния темного цвета или небольшая звездчатая трещина капсулы. В любом случае внутри печеночная гематома подлежит консервативному лечению и динамическому наблюдению.

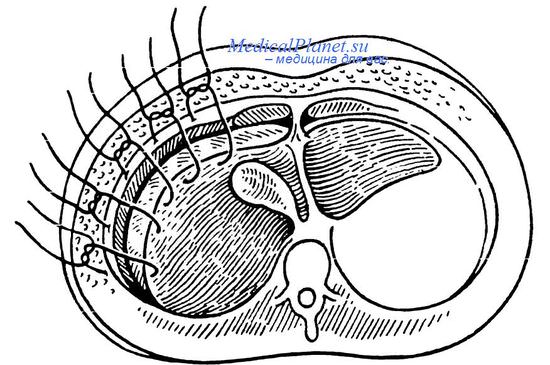

При наличии глубоких трещин печени без повреждений крупных сосудов необходимо использовать гепатопексию с целью создания замкнутого изолированного пространства. Гепатопексия по Хиари — Алферову — Николаеву показана также при наличии ран или разрывов на диафрагмалыюй или нижнедорсальной поверхности печени. Операция заключается в фиксации свободного края соответствующей доли печени от круглой до треугольной связки с диафрагмой по линии ее прикрепления к грудной стенке (при разрывах диафрагмальной поверхности печени) или с задним листком париетальной брюшины (при наличии травмы по нижней поверхности). После такой операции искусственно создается замкнутое щелевидное пространство емкостью 15—25 мл, при этом к линии швов в поддиафрагмальное или подпеченочное пространство для оттока раневого отделяемого подводят двухпросветиыс дренажи.

При разрывах печени, сопровождающихся профузным кровотечением, изложенными выше приемами не всегда удастся добиться полного гемостаза, особенно при значтслкном разрушении ее паренхимы и при наличии гемобилии. В таких случаях, если при временном пережатии геиатодуодснальной связки имеется достаточный гемостатический эффект, печеночную артерию перевязывают. Для этого диссектором по верхнему краю гепатодуоденальной связки выделяют общую печеночную, собственную печеночную и пузырную артерии Собственную печеночную артерию перевязывают викрилом дистальнее места отхождения пузырной артерии (в противном случае возможно развитие некроза стенок желчного пузыря, и тогда потребуется холецистэктомия). Необходимо подчеркнуть, что перевязка печеночной артерии сама по себе приводит в 20—25 % случаев к летальным исходам за счет развития множественных мелких сегментарных некрозов, поэтому данный прием следует использовать при крайней необходимости.

У пострадавших с повреждением печени IV степени по Мооге паренхима печени представлена отдельными фрагментами, имеющими связь друг с другом только сосудисто-секреторными ножками. Удаление таких фрагментов не представляет сложности после раздельной перевязки сосудов и желчных протоков. Раневую поверхность печени в таких случаях прикрывают прядью большого сальника и фиксируют его к капсуле печени отдельными швами.

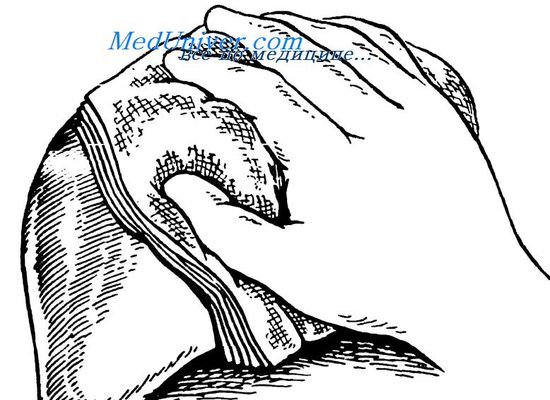

Травмированные участки печени с сомнительной жизнеспособностью необходимо удалять, начиная из глубины разрыва. При этом пальцами тупо разделяют участки ткани, ощущая натягивание кровеносных сосудов и желчных протоков (этот прием называется дигитоклазией), а затем прошивают и перевязывают викрилом сосуды и протоки.

При глубоких и кровоточащих разрывах для достижения гемостаза производят частичное разделение печени по ходу портальных щелей. Для этого ассистент осторожно разводит края печени, а хирург пальцами левой руки постепенно выделяет в паренхиме в зоне повреждения сосуды и желчные протоки, следуя по ходу сосудисто-секреторного пучка. Обнаружив источник кровотечения, сосуд вместе с прилежащим участком паренхимы печени прошивают обвивным викриловым или кетгутовым швом на атравматичной игле.

После окончательной остановки кровотечения из печени постепенно ослабляют турникет с гепатодуоденальной связки, при этом в течение 10—15 мин наблюдают за изменением окраски печени. Появление темно-багрового или серого цвета свидетельствует о нарушении кровоснабжения и требует удаления соответствующего сегмента, однако при большой кровопотере, нестабильной гемодинамике это технически сложное и травматическое вмешательство следует отложить на 2—3 сут до стабилизации состояния или до доставки пострадавшего в специализированный стационар. Необходимо помнить, что выполнение таких расширенных вмешательств приводит к резкому увеличению леальности (до 60-80 %).

При невозможности выделения сосудисто-секреторных ножек и продолжающемся кронетечении из печени как исключение можно применить тугую тампонаду раны, используя 5-6 марлевых тампонов, которые выводят через контрапертуру в правом подреберье.

При обширных повреждениях обеих долей печени и профузном кровотечении также вынолняют тугую тампонаду марлевыми тампонами. Во всех случаях тяжелой травмы печени, в том числе и при тугой тампонаде, показаны дренирование двухпросветными силиконовыми трубками поддиафрагмального и подпеченочного пространств и обязательная декомпрессия желчевыводящих путей путем наружного дренирование холедоха по Керу или, в крайнем случае, наложения холецистостомы.

Таким образом, оперативному лечению подлежат любые повреждения печени при продолжающемся кровотечении в брюшную полость. Применяемые при этом способы гемостаза зависят от опыта хирурга, технического оснащения операционной и характера повреждении печени.

Объем вмешательства на печени должен быть максимально щадящим, имея своей целью достижение темо- и желчестаза. Эффективным является применение как физических (электрическая, ультразвуковая, лазерная коагуляция), так и химических (фибриновый клей, тахокомб и др.) методов.

Обширные разрывы и глубокие раны паренхимы печени с повреждением сегментарных сосудисто-секреторных образовании требуют полноценной хирургической обработки с удалением нежизнеспособных тканей и отдельным лигированием кровеносных сосудов и желчных протоков. В случае неэффективного гемостаза могут быть использованы тампонада биологическим материалом, френогепатопексия, а также наружное сдавление печени. Метод наружного сдавления может вызывать резкое нарушение кровоснабжения органа и используется только при наличии определенного опыта.

Обширные первичные резекции печени при ее повреждении сопровождаются чрезвычайно высокой летальностью и не могут быть рекомендованы в широкую клиническую практику, тем более при тяжелой сочетанной травме.

Источник

Печеночные швы накладываемые ручным способом

К паренхиматозным органам относятся: печень, селезенка, поджелудочная железа, железы внутренней секреции (щитовидная, надпочечники), почки, легкие. Эти органы состоят из стромы (остова), образованной соединительной тканью, и паренхимы, представленной эпителиальными или другими клеточными элементами, выполняющими специфические функции конкретных органов.

Особенностями строения паренхиматозных органов являются: наличие в них обильной сети кровеносных сосудов, обусловливающих при их повреждении интенсивное кровотечение по всей поверхности раны, разреза (паренхиматозное кровотечение): рыхлого соединения тканей, в результе чего накладываемые лигатуры прорезываются, вызывая дополнительное кровотечение: истечение с поверхности разреза продуктов жизнедеятельности органа — желчи, мочи, панкреатического сока необходима дополнительная герметизация раневой поверхности). Особенности наложения швов на паренхиматозные органы:

а) шов необходимо накладывать так, чтобы по отношению к сосудам он располагался поперечно. Если рана находится параллельно сосудам, шов накладывают через оба ее края. Если это не удается сделать, то накладывают два ряда швов по обе стороны раны, после чего нити, находящиеся с противоположных концов шва, связывают;

б) для лучшей остановки паренхиматозного кровотечения целесообразно рану тампонировать сальником, мышцей;

в) швы необходимо накладывать таким образом, чтобы при завязывании узла нити не прорезали паренхиму. Лучше использовать П-образные или матрацные швы. Для предотвращения прорезывания часто используют прокладки, располагая их между поверхностью органа и нитью шва;

г) при затягивании нитей паренхима органа должна сдавливаться равномерно на всем протяжении линии шва;

д) для проведения нитей используют иглу с закругленным концом, которая не разрезает, а разъединяет ткань;

е) количество проколов ткани Должно быть минимальным, так как при проколе существует опасность повреждения кровеносного сосуда и усиления кровотечения.

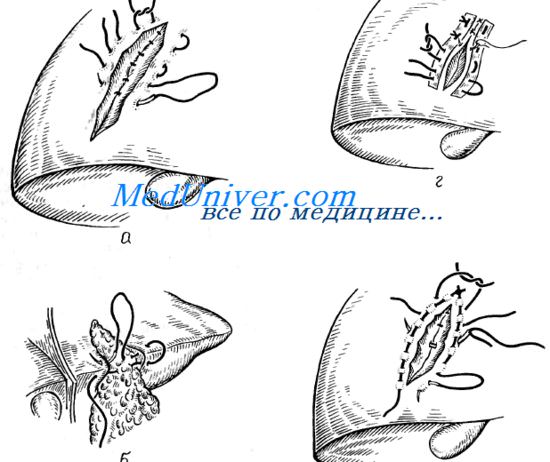

Ушивание краевых ран печени (hepatorraphia)

После лапаротомии и ревизии органа с помощью влажного марлевого тампона удаляют сгустки свернувшейся крови, инородные тела.

Ножницами осторожно иссекаются размозженные края раны. Видимые кровоточащие сосуды, желчные протоки пережимают зажимами и перевязывают изолированно или с прошиванием.

На печень швы накладываются с помощью круглой иглы, в шов обязательно захватывают дно раны. При завязывании узлов ассистент сближает края раны. Узел затягивают до соприкосновения раневых поверхностей.

На рану печени небольшой глубины накладывают П-образные швы. Иглу вкалывают на расстоянии 1,5—2 см от краев раны. Однако при наложении таких швов на глубокие раны возникают затруднения. В таких случаях подводят большой сальник на питающей ножке и закладывают на всю глубину раны. Рану уши вают П-образными швами, захватив в шов небольшие участки сальника без сосудов, чтобы не нарушить его кровоснабжение. При затягивании швов сальник надежно тампонирует рану печени. Использовать для тампонады изолированный сальник нецелесообразно, так как при лишении питания он погибает, секвестрируется и может служить источником нагноения, длительно поддерживая воспалительные процессы в ране.

Для предупреждения прорезывания швов и увеличения площади сдавливания паренхимы печени применяют укрепление швов. В этих целях используют сальник на ножке, пластинку из фасции или нити кетгута, которые в виде отдельных стежков предварительно накладывают параллельно краям разреза.

При ушивании ран печени является эффективным применение шва Петрова. Методика его наложения состоит в том, что сначала с помощью длинной круглой иглы и кетгутовой нити накладывают П-образный шов, который без применения большого усилия завязывают двумя узлами. Концы нитей не срезают. Затем один из концов нити вдевают в иглу, проводят под дном раны через толщу органа непосредственно под нить лежащую на другой стороне раны и связывают с оставшимся свободным концом нити так. чтобы сблизились края раны. Прорезывания шва при этом не наступает, так как вся нагрузка равномерно распределяется от центра наложенного шва.

Для снижения опасности прорезывания лигатуры А. Н. Бетанелли (1954) предложил после наложения П-образного шва свободные концы кетгутовой нити сплести в несколько оборотов так, чтобы длина скрученного промежутка равнялась расстоянию между местами вкалывания и выкалывания на печени. По краям шов укрепляют отдельными тонкими нитями.

В. В. Иванов (1962) предложил накладывать швы через две полоски изолированного сальника шириной 1—1,5 см, расположенные по краю разрыва. С помощью толстой круглой иглы кетгутовую лигатуру проводят через всю глубину раны, иглу вкалывают через наружный край одной полоски сальника и выкалывают через наружный край второй полоски сальника. Затем иглу с той же нитью вкалывают через внутренний край полоски сальника на этой же стороне. Нить проводят через ткань печени более поверхностно, чем в первом случае. Иглу выкалывают у внутреннего края полоски сальника. После завязывания узла концы нити не срезают, а выполняют ею второй шов на расстоянии 1,5—2 см от первого. После затягивания нить не завязывают, а захлестывают и накладывают следующий шов. Таким образом, швы располагают по всему длиннику раны. Для прикрытия самой раны печени обвивным швом сшивают внутренние края полосок сальника.

Источник

Печеночные швы накладываемые ручным способом

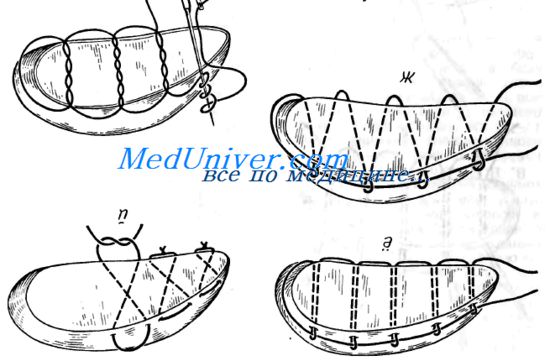

Шов Замощина. Отдельной кетгутовой нитью накладывают блоковидный шов. Оба его стежка располагают в одной плоскости. При этом шов равномерно сдавливает ткань печени и не прорезается. Его применяют при резекции печени и при ушивании глубоких ран ее паренхимы. Особенно часто этот шов используют при атипичной (краевой, клиновидной) резекции печени. При этом по линии, намеченной для резекции, по одной из методик накладывают сквозные швы, проводя их через всю толщину печеночной ткани. После наложения швов, отступя 0,5 см кнаружи от них, скальпелем отсекают участок печени, подлежащий удалению. Крупные сосуды и желчные ходы обшивают и накладывают лигатуру.

Небольшую раневую поверхность печени можно оставить неперитонизированной. Большую раневую поверхность часто укрывают лоскутом, который по методике Шаака и Корнева вырезают из широкой фасции бедра и в виде хомута охватывают им линию наложения шва. По одной из методик накладывают шов. При этом один край фасции используют как прокладку, а другим, свободным, покрывают резецированную поверхность печени. Свободные края фасции сшивают непрерывным швом .

Швы при резекции печени. Шов Кузнецова и Пенского. Печень шивают двойной кетгутовой нитью через всю толщу. Нити должны быть достаточно длинные. По окончанию проведения нити у каждого стежка одну нить пересекают и связывают с такой же нитью, идущей от расположенного стежка по обеим поверхностям печени. В результате ткань печени сдавливается по плоскости шва между стежками. Основ ным недостатком шва является то. что двойные нити часто запутываются.

Шов Жордано — накладывают иглой, рабочая часть которой имеет форму притуплённого ромба. В центре рабочей части находится ушко для нити. Прокалывая печень нассквозь, обратным ходом иглы захватывают двойную кетгутовую нить и извлекают ее на противоположную сторону. Лигатуры пересекают и нити соседних стежков связывают между собой.

Шов Брегадзе. Длинную кетгутовую нить проводят через толщу печени специальными тупыми пластмассовыми иглами, которые располагают на расстоянии 2,5—6 см одна от другой. В ушках иглы нить фиксируют с помощью тонкой лигатуры. После проведения нити иглы отсекают. Нити связывают на передней поверхности печени.

Шов Бабура. Толстую кетгутовую нить проводят через паренхиму печени с помощью полой иглы. При прохождении иглой ткани печени конец нити удерживают пинцетом. Иглу извлекают по тому же каналу и на расстоянии 2,5—3 см от него вновь проводят через ткань печени. На передней поверхности печени нити рассекают и связывают между собой.

Шов Варламова. Шов накладывают двойной нитью с помощью прямой иглы. Одной из нитей, проведенной при первом проколе, завязывается угол раны. Вторую нить временно оставляют незавязанной. При втором проколе, выполненном в обратном направлении, проводят один из концов ранее проведенной нити и одновременно следующую, третью, нить. Вторую нить завязывают.

Шов Овре. Шов выполняют длинной кетгутовой нитью, двойную петлю которой проводят через всю толщу печени на равном расстоянии. Свободный конец нити проводят через петли, расположенные на поверхности органа, противоположной месту вкалывания иглы. Шов применяют относительно редко, так как он не обеспечивает надежность гемостаза и равномерное натяжение нити.

Шов Лаббока и Орлова. Отличается от шва Овре тем. что ткань печени прошивают не двойной, а одинарной длинной лигатурой. Недостатки шва такие же, как предыдущего.

Шов Оппеля. Толстой кетгутовой нитью накладывают отдельные П-образные швы. которые немного заходят друг за друга. Шов легко выполним, достаточно герметичен. Недостатком шва является то, что при его выполнении приходится делать большое количество проколов печени.

Шов Телкова. Параллельно плоскости разреза печени накладывают восьмиобразные швы, соединенные по поверхности органа свободными концами нитей. При завязывании шва сила натяжения распределяется на большую площадь, в связи с чем прорезывание шва не наблюдается.

Шов Робинсона—Батчера — отличается от шва Телкова тем, что при его выполнении накладывают отдельные восьмиобразные швы, каждый из которых завязывают отдельно. Вместо иглы применяют сложенную вдвое серебряную проволоку, в петлю которой продевают кетгутовую нить, после проведения через ткань печени ее извлекают на противоположной поверхности.

Шов Грицишина. Для наложения шва используют кетгутовые ленты. Такие же ленты применяют в качестве прокладки, ими оборачивают печень вдоль линии шва. С помощью желобоватого зонда, проведенного через толщу печени на границе ее предполагаемого отсечения, концы лент-прокладок скрепляют с противоположных сторон. Зонд, повернутый желобком в сторону отсечения, является фиксатором и ориентиром (с ним должны соприкасаться иглы) при прокалывании печени.

При наложении шва используют две плоские иглы с кетгутовыми лентами, которые проводят через ткань печени в противоположных направлениях на близком расстоянии одна от другой. Когда конец одной из игл появляется на противоположной стороне, на него наматывают ленту (делают 2—3 витка), после чего иглу вытягивают до конца. При продвижении другой иглы витки ленты, сползая с нее, расправляются и эта лента переплетается с лентой, которую проводят в противоположном направлении, причем это переплетение происходит в толще печени. Чаще всего шов применяют в эксперименте на животных.

Шов Баркова. Три длинные кетгутовые нити связывают общим узлом. Одну нить укладывают на диафрагмальную, другую на висцеральную поверхности печени. На свободный конец третьей нити надевают тупую печеночную иглу. Иглу вкалывают с нижней поверхности печени, отступив 2—3 см от ее края. Нить проводят в косом направлении через ткань печени на ее диафрагмальную поверхность. Выведенную нить связывают с нитью расположенной на этой поверхности печени. Затем наискось от места выкалывания иглы в обратном направлении выполняют следующий сквозной шов. Выведенную нить также связывают со свободной нитью, находящейся на этой поверхности печени. Узлы должны располагаться на расстоянии 2—3 см друг от друга. Принцип этого метода состоит в сочетании элементов непрерывного и узлового швов.

Источник