- Укладка паркетной доски во всех подробностях: 3 технологии, отработанные на практике

- Подготовка основания

- Укладка «плавающим» способом

- Как делают паркет

- Когда появился паркет

- Разновидности современного паркета

- Технология производства штучного паркета

- Технология производства паркета типа «массивная доска»

- Технология производства многослойного паркета

Укладка паркетной доски во всех подробностях:

3 технологии, отработанные на практике

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

Устройство «сухой» стяжки с помощью гипсоволоконных плит

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Укладка доски на фанеру поверх лаг

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Укладка «плавающим» способом

Укладка досок «плавающим» способом

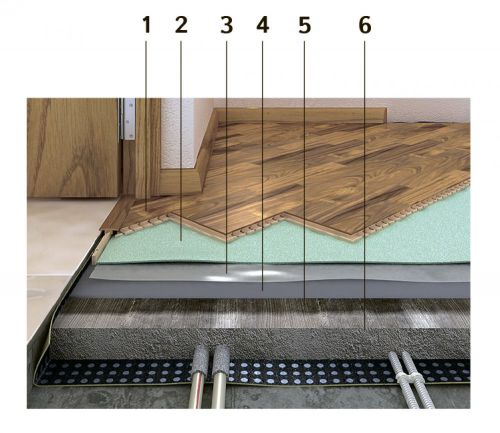

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Источник

Как делают паркет

Паркет – это популярный вид напольного покрытия, которое изготавливается преимущественно из натуральной древесины. На современном рынке доступен в нескольких разновидностях, отличающихся технологией производства, свойствами и ценой. Как появился паркет, каких видов он бывает, и как делают паркет сегодня – рассказано в этой статье.

Когда появился паркет

Массово натуральный паркет начал производиться лишь в начале XX века. До этого времени такое напольное покрытие можно было увидеть только в дворцах и в домах великосветской знати. Для обычных людей паркет был недоступен, хотя и делался из самой обычной древесины. В простых домах для настилания полов использовалась обычная доска грубой обработки.

На заре прошлого века, когда деревообработка перешла на новый уровень, ситуация кардинально изменилась. Новые заводы по производству паркета появлялись в это время как в Европе, так и на территории России. Все они выпускали продукцию одного и того же типа – это была паркетная доска, на торцах которой выпиливались пазы и гребни для соединения элементов пола в сплошное полотно.

За последние несколько лет технология производства паркетного напольного покрытия шагнула далеко вперед. Более того, она разделилась, и пошла в разных направлениях. Благодаря этому сегодня в строительных магазинах можно выбрать и штучный паркет, и массивный, и многослойный, и щитовой, и другие виды. Как и водится в наше время – начали появляться заменители натурального паркета, которые стоят недорого, а внешне выглядят порой даже эффектнее и сочнее, чем паркет, сделанный из редких пород древесины.

Разновидности современного паркета

Сегодня уже достаточно сложно сказать, какой из предлагаемых производителями паркет является истинным паркетом. К этой категории относят, как минимум, с десяток разновидностей напольного покрытия, на этикетке которого указано, что это паркет, и ни что иное. Хотя изготавливается все это многообразие по абсолютно разным технологиям.

Рассмотрим вкратце основные разновидности паркета:

- Штучный паркет – представляет собой ламели длиной до 50 см и шириной до 7 см, которые изготавливаются полностью из натуральной древесины. Производство регламентируется ГОСТом, разработанным еще в далеком 1983 году. Указанных в нем стандартов придерживаются и сегодня.

- Паркетная доска из массива – напольное покрытие, представляющее собой наборные элементы, соединяющиеся между собой в сплошное полотно при помощи системы «гребень-паз». Свое название паркет получил благодаря тому, что полностью изготавливается из массива древесины. Технология вкратце описана ниже.

- Многослойный паркет – также делается из древесины, но из разных ее пород. Как правило, ламели состоят из трех слоев дерева, склеенных между собой с чередованием направления волокон. Верхний слой – декоративный и прочный, делается из твердых пород древесины. нижние слои – изготавливаются из дешевого леса (сосна).

- Щитовой паркет – представляет собой щиты из ДСП, на которые наклеиваются ламели из цельной древесины одной и той же породы. Этот вид напольного покрытия называется также модульным паркетом.

- Художественный паркет – элитное напольное покрытие, представляющее собой наборы из мелких элементов (плашек), изготавливаемых из разных пород древесины. Массово не производится. Как правило, изготавливается под заказ.

- Ламинированный паркет – имеет мало общего с истинным паркетом, так как делается не из цельной древесины, а из отходов ее обработки. Состоит из нескольких слоев – подложки, основы из ДСП, декоративного слоя и защитного покрытия. Паркетом назвать этот материал можно, разве что, с большой натяжкой. По сути – это отдельная категория напольного покрытия, которое называется ламинат.

К истинному же паркету, который можно назвать массовым, из всего вышеописанного можно отнести только первые три разновидности. Технологии их производства кратко описаны далее.

Технология производства штучного паркета

Данное напольное покрытие делается из древесины твердых пород – дуб, клен, ясень, бук. Элитные разновидности изготавливаются из редких пород. Как уже было сказано выше – это напольное покрытие в виде ламелей (брусков, дощечек) небольших размеров, на торцах которых имеются гребни и пазы для соединения элементов в сплошное полотно.

Поэтапная технология производства выглядит следующим образом:

- Лесной массив распиливается на доски.

- В таком виде заготовки высушиваются в камерах в течение месяца.

- После сушки доски сортируются и отбраковываются.

- Отобранные заготовки распиливаются на бруски или ламели одинаковых размеров.

- Далее будущий паркет проходит этап фрезеровки, на котором делаются соединительные пазы и гребни.

- Почти готовое напольное покрытие тщательно шлифуется.

- Затем покрывается специальными лаками в несколько слоев.

Некоторые виды штучного паркета не покрываются лаками, а пропитываются маслами.

Технология производства паркета типа «массивная доска»

Этот вид паркета принято считать наиболее распространенным сегодня. Изготавливается он следующим образом:

- Бревна древесины твердых пород распускаются на доски.

- Заготовки калибруются по примерному размеру.

- Далее доски отправляются в сушильную камеру, где доводятся до влажности 9%.

- Высушенные заготовки повторно калибруются на фрезеровочных станках. На самых современных производствах используется высокоточное лазерное оборудование.

- На этом этапе фрезеруются торцы будущего паркета.

- Обработанные доски шлифуются, полируются и сортируются.

- Последний этап – обработка готовых элементов защитным покрытием. Некоторые виды паркетной массивной доски покрываются 7-10 слоями лака.

У разных производителей технология может незначительно отличаться, но общий принцип выглядит так, как описано выше.

Технология производства многослойного паркета

Наиболее распространенная разновидность – трехслойный паркет. Представляет собой аналог массивной паркетной доски, но делается не из одной породы древесины, а из нескольких. При этом слои склеиваются между собой так, чтобы направление волокон чередовалось. Верхний слой такого паркета, как правило, это твердый дуб, ясень или редкие породы древесины. Средний и нижний слои – изготавливаются из более дешевого и доступного сырья – сосны, ели и так далее.

Одна трехслойная паркетная доска может состоять как из трех цельных кусков древесины разных пород, так и из многочисленных ламелей. На торцах в любом случае делаются гребни и пазы для соединения паркета в сплошное напольное покрытие. Практически все производители обрабатывают многослойную паркетную доску пропитками, маслами, восками или лаками.

Когда паркет только появился, он не был массовым напольным покрытием, и встречался преимущественно в дворцах и домах богатых людей. Сегодня – это доступный, разнообразный и очень популярный материал. Делается в основном из натуральной древесины, однако, на рынке также присутствуют так называемые заменители паркета, примером которых является ламинат.

Автор: Сергей Петренко

Еще статьи из раздела Изделия из дерева:

Источник