- Парентеральный путь введения лекарств

- Содержание

- Парентеральное введение [ править | править код ]

- Внутривенное введение [ править | править код ]

- Подкожное введение [ править | править код ]

- Внутримышечное введение [ править | править код ]

- Внутриартериальное введение [ править | править код ]

- Интратекальное введение [ править | править код ]

- Способы введения лекарств

- Поставьте мне капельницу!

- Тонкости введения

- Преимущества капельниц

- Недостатки капельниц

- Когда капать?

- А как же поддержать организм?

Парентеральный путь введения лекарств

Содержание

Парентеральное введение [ править | править код ]

Парентеральный дословно переводится как «минуя кишечник». Основные способы парентерального пути введения лекарственных средств — внутривенный, подкожный и внутримышечный. При п/к и в/м введении препараты всасываются путем простой диффузии по градиенту концентрации между местом введения и плазмой. Скорость диффузии зависит от площади диффузионной поверхности (эндотелий капилляров) и растворимости препарата в интерстициальной жидкости. Благодаря довольно крупным порам в мембране эндотелиальных клеток скорость диффузии не зависит от растворимости препарата в жирах. Более крупные молекулы (например, белки) поступают в системный кровоток медленнее, по лимфатическим сосудам.

При любом способе парентерального введения (за исключением внутриартериального) лекарственное средство, прежде чем достичь ткани-мишени, может элиминироваться легкими. Некоторые лекарственные средства (особенно слабые основания, которые в крови находятся преимущественно в неионизированной форме) накапливаются в легких благодаря своей высокой жирорастворимости. Кроме того, легкие задерживают введенные в/в твердые частицы и элиминируют летучие вещества.

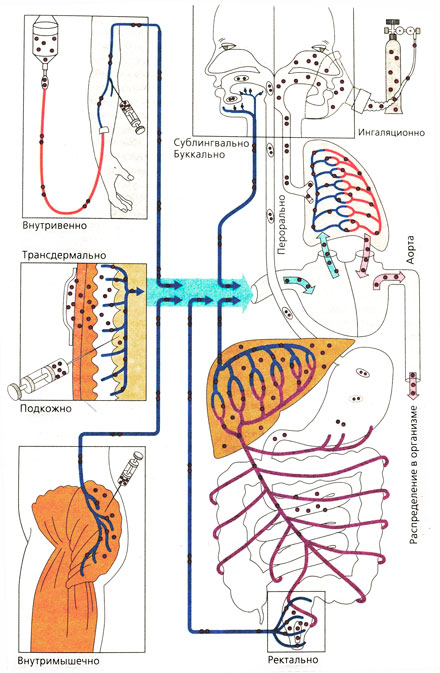

Пути ведения лекарственных веществ и их распределение в организме

Внутривенное введение [ править | править код ]

При в/в введении препарат сразу и полностью поступает в системный кровоток. Это самый быстрый и точный способ введения лекарственных средств, позволяющий надежно регулировать их концентрацию. В некоторых случаях, например при вводной анестезии, дозу не определяют заранее, а подбирают в зависимости от реакции на препарат. Некоторые лекарственные средства, обладающие раздражающим действием, можно вводить только в/в, так как стенка сосудов менее чувствительна к ним. К тому же при медленном введении препарат успевает разбавиться кровью.

Наряду с достоинствами в/в введение имеет и свои недостатки. Быстрое повышение концентрации лекарственного средства в крови и ткани-мишени увеличивает риск побочных эффектов, поэтому препараты следует вводить медленно, тщательно наблюдая за больным. Если препарат введен по ошибке, исправить ее уже нельзя. Для многократного введения необходимо наладить надежный венозный доступ. В/в нельзя вводить масляные растворы и препараты, вызывающие осаждение растворенных в крови веществ или гемолиз.

Подкожное введение [ править | править код ]

Это распространенный способ введения лекарственных средств. Благодаря медленному, равномерному всасыванию обеспечивается длительный терапевтический эффект. Скорость всасывания можно регулировать, используя разные лекарственные формы (например, суспензия инсулина всасывается медленнее, чем раствор) или добавляя в раствор сосудосуживающие средства, замедляющие всасывание. Для введения некоторых гормональных средств успешно используют подкожные имплантаты, выделяющие препарат очень медленно, в течение нескольких недель или месяцев. П/к введение непригодно для лекарственных средств, которые обладают раздражающим действием и могут вызвать сильную боль и некроз тканей.

Внутримышечное введение [ править | править код ]

Водорастворимые лекарственные средства всасываются при в/м введении достаточно быстро. Скорость всасывания зависит от интенсивности кровотока в месте инъекции. Согревание и массаж в месте инъекции, а также физические упражнения усиливают всасывание. Так, если инсулин вводят в бедро, а не в плечо, бег может вызывать резкое падение уровня глюкозы плазмы за счет значительного увеличения кровотока в ногах. При инъекции в латеральную широкую мышцу бедра и дельтовидную мышцу водорастворимые препараты, как правило, всасываются быстрее, чем при инъекции в большую ягодичную мышцу. У женщин эта разница еще заметнее, так как у них более выражена подкожная клетчатка, которая довольно плохо кровоснабжается. При тяжелом ожирении и истощении скорость всасывания лекарственных средств после в/м и п/к введения меняется. Масляные растворы и другие препараты длительного действия для в/м введения (например, некоторые антибиотики) всасываются очень медленно и равномерно. Лекарственные средства, которые из-за раздражающего действия нельзя вводить п/к, зачастую пригодны для в/м введения.

Внутриартериальное введение [ править | править код ]

Этот способ используют в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую концентрацию лекарственного средства только в определенной ткани или органе (например, при лечении злокачественных новообразовании печени, головы и шеи). Иногда внутриартериально вводят рентгеноконтрастные средства. При внутриартериальном введении нужно соблюдать особую осторожность, а выполнять его должен опытный специалист. При внутриартериальном введении лекарственное средство попадает в системный кровоток, минуя легкие.

Интратекальное введение [ править | править код ]

Многие лекарственные средства медленно проникают через гематоэнцефалический барьер или вовсе не проходят через него. Поэтому в тех случаях, когда необходимо обеспечить быстрое воздействие на ЦНС (например, при спинномозговой анестезии, острых инфекциях ЦНС), препарат вводят непосредственно в субарахноидальное пространство спинного мозга. При опухолях головного мозга лекарственные вещества можно вводить в желудочки мозга.

Источник

Способы введения лекарств

Что происходит с лекарством в организме? Зачем нужно такое количество лекарственных форм? Почему нельзя все выпускать в виде таблеток или, например, сиропов? Ответам на эти вопросы посвящена данная статья.

Биологическая доступность — отношение количества всосавшегося лекарственного вещества к общему количеству этого вещества, выделившегося из лекарственной формы. Иными словами, речь идет о том, какая часть таблетки (сиропа и т. д.) подействует.

Выделяются два способа введения лекарственных препаратов — энтеральный (через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)) и парентеральный (минуя ЖКТ).

К энтеральным способам относятся введение лекарства внутрь, под язык, за щеку, в прямую кишку. Рассмотрим их подробнее.

Несомненно, самый удобный для нас способ — пероральный прием (введение внутрь). Согласитесь, проглотить таблетку можно и в кино, и в магазине, и в самолете. Однако этот способ наименее эффективен с точки зрения биодоступности. Уже во рту, а особенно в желудке и кишечнике, лекарство подвергается воздействию различных неблагоприятных для него факторов: желудочного сока и ферментов. Лекарственные вещества частично адсорбируются пищей и могут просто выйти из организма, не оказав на него никакого воздействия. Если лекарство все же всосалось в кишечнике, оно попадает в печень, где обычно подвергается окислению или другим химическим превращениям. Таким образом, еще до попадания в кровоток лекарство может попросту исчезнуть.

Впрочем, не все так плохо. Существует целая категория препаратов — так называемые пролекарства. Они не оказывают никакого воздействия на организм, пока не подвергнутся в нем некоторым химическим превращениям.

Гораздо менее удобным, но зато более эффективным является ректальный способ введения лекарств (через прямую кишку в виде ректальных свечей — суппозиториев или клизм с лекарственными растворами). Всасываясь через геморроидальные вены, лекарственные вещества попадают сразу в кровь. Почти треть крови, поступающей от прямой кишки, через печень не проходит. Таким образом, ввести препарат ректально — это практически то же самое, что сделать инъекцию. Недостаток этого способа заключается лишь в небольшой поверхности всасывания и малой продолжительности контакта лекарственной формы с этой самой поверхностью. Поэтому при таком способе приема препаратов крайне важно соблюдать дозировку.

С точки зрения биодоступности эффективными также являются сублингвальный (под язык) и трансбуккальный (через слизистую щеки) способы введения лекарств. Благодаря большому количеству капилляров в слизистых щек и языка обеспечивается достаточно быстрое всасывание препаратов, которые при этом практически не подвергаются пресистемной элиминации. Именно поэтому некоторые сердечные препараты, от которых требуется быстрый эффект (например, нитроглицерин), не глотают, а закладывают под язык.

К парентеральным способам относятся подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции, а также введение препаратов непосредственно в органы и полости тела. Куда попадает лекарство при внутривенном введении? Сразу в кровь, а следовательно — максимальная биодоступность и эффективность. При подкожном и внутримышечном введении препаратов в соответствующем месте создается депо, из которого лекарство высвобождается постепенно. И все в этих парентеральных способах хорошо, кроме одного: чтобы соблюсти заповедь «Не навреди», нужно обладать хотя бы минимальными навыками осуществления таких манипуляций. Иначе в лучшем случае вас ожидают синяки от кровоизлияний в местах сквозного прокола сосудов, в худшем же — эмболия сосудов. Слово «эмболия» и звучит-то жутковато, а значение его еще страшнее. Если в шприце остался воздух и его случайно вкололи в вену — в ней появляется небольшой пузырек, который будет путешествовать по кровеносным сосудам до тех пор, пока не доберется до такого, через который не сможет проскочить. Как следствие, образуется закупорка сосуда. А если он окажется где-нибудь в районе мозга?

Есть еще один способ введения лекарственных препаратов, без которого картина была бы неполной, — введение через бронхи. Общая поверхность альвеол в легких — порядка 200 квадратных метров, что сравнимо с площадью теннисного корта. И весь этот «теннисный корт» впитывает лекарство. Последнее должно быть как можно лучше измельчено — диспергировано. Ведь чем меньше вдыхаемые частички, тем с большим количеством альвеол будет осуществляться контакт.

Нам привычны ингаляции и впрыскивания аэрозолей. У врачей есть еще одна возможность вводить лекарство через легкие (точнее, через бронхи, но это недалеко). Хотелось бы пожелать вам никогда с таким способом не сталкиваться. Его используют при реанимации больных с остановкой сердца или тяжелыми расстройствами сердечной деятельности. В бронхи вливают небольшие количества водных растворов лекарственных веществ, что в подобных случаях более эффективно, чем сделать инъекцию.

Интраназальный способ (закапывание в нос) тоже не лишен сюрпризов. Слизистая носа напрямую контактирует с обонятельной долей головного мозга, поэтому лекарства очень быстро попадают в спинномозговую жидкость и мозг. Данный способ используется для введения некоторых транквилизаторов, наркотических анальгетиков и средств общей анестезии. Более привычным является закапывание препаратов для лечения насморка (ринита). Их действие основано на сосудосуживающем эффекте. Следует помнить, что такие препараты нельзя применять длительно, так как к ним развивается привыкание, что требует приема более высоких доз, а это, в свою очередь, может привести к сужению крупных сосудов и повышению артериального давления или приступам стенокардии.

Трансдермальный способ (нанесение лекарства на кожу) обычно дает только местный эффект, однако некоторые вещества очень легко всасываются и создают в подкожной клетчатке депо, благодаря чему необходимая концентрация препарата в крови может поддерживаться в течение нескольких дней. Введение через кожу обеспечивается не только втиранием, но и накладыванием компрессов, а также принятием ванн с растворами лекарственных препаратов. На кожу также наносят раздражающие вещества, активирующие кровообращение и некоторые рефлекторные реакции.

Еще одним способом трансдермального введения лекарств является применение специальных пластырей. Они обеспечивают медленное поступление препарата в организм и могут использоваться в случае лечения высокоактивными веществами, употребляемыми в очень малых дозах, определенную концентрацию которых надо поддерживать постоянно.

После того как лекарство попадает в организм, в различных органах и тканях создается различная его концентрация. Так, концентрация вещества в печени и почках в среднем в 10 раз выше, чем в костях и жировой ткани. И дело не только в разной интенсивности кровотока. Равномерному распределению лекарств препятствуют различные тканевые барьеры — биологические мембраны, через которые вещества проникают неодинаково. Рассмотрим основные барьеры.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это особый механизм, который регулирует обмен веществ между кровью, спинномозговой жидкостью и мозгом. Он защищает мозг от чужеродных веществ, попадающих в кровь. Так, известно, что вещества, распадающиеся в растворах на ионы и (или) нерастворимые в жирах, через ГЭБ не проникают. Этот барьер самый мощный, и не зря. Ведь армия без главнокомандующего — это всего лишь кучка (в нашем случае органов). Организм ценен как работающее и взаимодействующее целое. Чтобы лекарство попало в мозг, его чаще всего вводят в спинномозговой канал.

Стенка капилляров в отличие от ГЭБ проницаема для большинства веществ. Характерной особенностью этого барьера является способность задерживать высокомолекулярные соединения (например, белок альбумин). Это дает возможность использовать последние в качестве заменителей плазмы. Они циркулируют в кровеносной системе и не могут проникать в ткани организма.

Высокой проницаемостью также обладает плацентарный барьер. Этот факт следует учитывать при выборе лекарств для беременных, так как многие препараты способны вызывать нарушения в развитии плода и даже его уродства (тератогенный эффект).

Источник

Поставьте мне капельницу!

Поделиться:

«Доктор, почему мне не прописали капельницы? Пичкаете таблетками, а не лечите». Подобные реплики со стороны пациентов — не редкость. Подавляющее большинство наших соотечественников, особенно среднего и пожилого возраста, беспрекословно верит в исцеляющую силу инфузий и с радостью предоставляет свои вены для травматичных манипуляций. В то же время на Западе инфузионная терапия используется лишь в исключительных случаях. Давайте разбираться, какая тактика оптимальна.

Тонкости введения

Капельница, или внутривенная капельная инфузия, — способ доставки различных растворов, как правило, внушительного объема (100–500 мл) прямо в кровь. Этот вид введения препаратов приобрел особую популярность в советской медицине во второй половине прошлого века, и на то были основания.

Читайте также:

Надо делать операцию

Во-первых, советские фармацевты и доктора были абсолютно уверены, что инфузионная терапия имеет существенные преимущества по сравнению с пероральной и внутримышечной. Считалось, что моментальное введение в кровоток и максимально высокая, 100%-ная биодоступность обеспечивают оптимальный лечебный эффект. А во-вторых, возможности отечественных врачей в те времена были значительно ограничены крепким железным занавесом, который практически исключал доступ к достижениям мировой медицины и фармакологии.

Однако последующее разрушение преград на пути к инновационным препаратам и современным знаниям не смогло сломать традиции, формировавшиеся десятилетиями. Приверженность многих врачей и подавляющего большинства пациентов капельницам оказалась нерушимой. Но если отвлечься от субъективных предпочтений, то сегодня очевидно, что инфузионная терапия имеет как положительные, так и отрицательные стороны, и последние зачастую перевешивают.

Преимущества капельниц

Преимущество, по сути, одно — высокая скорость доставки лекарственного вещества в кровь. Препарат проникает в кровоток моментально, а биодоступность препарата достигает 100 %.

Внимание — миф! Некоторые потребители считают, что инъекции действуют более щадяще на пищеварительный тракт, чем таблетки. Это заблуждение. Независимо от способа введения препараты, которые агрессивно влияют на слизистую оболочку ЖКТ (например, тот же диклофенак), всасываются в кровь и запускают цепочку биохимических реакций, которая снижает защитные возможности слизистой.

Недостатки капельниц

А вот недостатков чуть больше. Среди них:

- травматичность введения;

- возможность проникновения инфекции;

- дополнительная нагрузка на сердце и почки за счет введения достаточно большого объема жидкости.

В связи с последним инфузионная терапия не применяется при сердечной недостаточности, нарушении работы почек и некоторых других заболеваниях.

Тем не менее, несмотря на наличие отрицательных сторон, нельзя сказать, что капельницы — однозначно устаревший способ введения препаратов.

Когда капать?

В некоторых случаях внутривенное капельное введение препаратов действительно является терапией, не имеющей альтернативы. Так, капельницы необходимы:

- при неотложных состояниях, когда больному необходима экстренная медицинская помощь (несчастные случаи, сердечно-сосудистые катастрофы и др.);

- в ситуациях, когда требуется быстро ввести большой объем раствора, например, при обезвоживании вследствие тяжелой рвоты и/или диареи, нарушении кислотно-щелочного равновесия, интоксикации, массивных ожогах и т. д.;

- в случаях, когда препарат не может быть введен per os, т. е. через рот. Впрочем, в этом случае можно ввести препарат в форме внутривенной (не капельной) инъекции;

- при необходимости постоянного наличия лекарственного препарата в кровотоке в определенной дозировке. Однако следует помнить, что современные таблетированные средства при регулярном приеме позволяют обеспечить постоянное содержание действующего вещества в крови;

- при отсутствии необходимого лекарственного средства в таблетированной форме. Прежде всего в эту категорию подпадают препараты для химиотерапии.

В остальных случаях, к которым относятся большинство назначений инфузионной терапии, в капельницах нет необходимости. Современные пероральные препараты имеют высокую биодоступность и способны обеспечить необходимое содержание действующего вещества в крови.

А как же поддержать организм?

Поклонники капельниц, у которых отечественная медицина десятилетиями вырабатывала приверженность к травматичному и, увы, как правило, необоснованному лечению, ознакомившись с современным взглядом на инфузионную терапию, могут прийти в замешательство. Ведь они привыкли периодически ложиться в стационар, чтобы «поддержать» сосуды и сердце, а заодно печень и другие органы и системы. Более того — они получали реальный результат, в том числе в ситуациях, когда вводились препараты с недоказанной эффективностью.

Многие специалисты уверены, что в данных случаях можно смело говорить об эффекте плацебо, который может достигать внушительных показателей. Кроме того, нельзя забывать, что в стационаре больной, как правило, принимает и таблетки, причем дисциплинированно. И эффект лечения во многом обусловлен именно пероральной терапией.

Кстати, если «свежевыписавшийся» пациент прекращает прием выписанных таблеток, с огромной степенью вероятности его состояние вновь ухудшится — независимо от числа капельниц, полученных в стационаре.

Но вернемся к вопросу, как же тогда правильно поддерживать сердце, сосуды и организм в целом. Ответ на него настолько прост, что, возможно, любители «полечиться» разочаруются. Единственно эффективное средство, позволяющее улучшить работу сердечно-сосудистой системы и снизить вероятность развития множества заболеваний, — здоровый образ жизни.

Эти три слова, которые, возможно, у многих уже навязли на зубах — так часто об этом говорят в последние годы, подразумевают целый список подчас серьезных изменений в укладе жизни:

- сбалансированное питание;

- регулярную физическую активность;

- отказ от курения;

- потребление алкоголя в умеренных количествах;

- контроль за массой тела.

Не менее эффективными способами поддержать сердце остаются контроль уровня артериального давления, глюкозы в крови и холестерина, а при необходимости — корректировка этих показателей с помощью современных препаратов.

Несмотря на кажущуюся простоту перечисленных выше мер, совершенно очевидно: если каждый любитель «прокапаться» займется всерьез своим здоровьем, он непременно почувствует, что капельницы ему действительно не нужны.

Источник

Читайте также:

Читайте также: