Глава 1. Системы связи и способы передачи сообщений

1.1. Сообщение и сигнал

Понятия «информация» и «сообщение» употребляют довольно часто. Эти близкие по смыслу понятия сложны, и дать их точное определение через более простые нелегко. В общем случае под информацией понимают совокупность сведений о каких-либо событиях, явлениях или предметах. Для передачи или хранения информации используют различные знаки (символы), позволяющие выразить (представить) ее в некоторой форме. Этими знаками могут быть слова и фразы в человеческой речи, жесты и рисунки, формы колебаний, математические знаки и т. п. Совокупность знаков, содержащих ту или иную информацию, называют сообщением. Так, при телеграфной передаче сообщением является текст телеграммы, представляющий собой последовательность отдельных знаков — букв и цифр. При разговоре по телефону сообщением является непрерывное изменение во времени звукового давления, отображающее не только содержание, но и интонацию, тембр, ритм и иные свойства речи. При передаче движущихся изображений в телевизионных системах сообщение представляет собой изменение во времени яркости элементов изображения.

Передача сообщении (а следовательно, и информации) на расстояние осуществляется с помощью какого-либо материального носителя (бумаги, магнитной ленты и т. п.) или физического процесса (звуковых или электромагнитных волн, тока и т. п.). Физический процесс, отображающий (несущий) передаваемое сообщение, называется сигналом.

В качестве сигнала можно использовать любой физический процесс, изменяющийся в соответствии с переносимым сообщением. В современных системах управления и связи чаще всего используют электрические сигналы. Физической величиной, определяющей такой сигнал, является ток или напряжение! Сигналы формируются путем изменения тех или иных параметров физического носителя по закону передаваемых сообщений. Этот процесс (изменения параметров носителя) принято называть модуляцией.

Сообщения могут быть функциями времени, например речь — при передаче телефонных разговоров, температура или давление воздуха при передаче телеметрических данных, спектакль при передаче по телевидению и т. п. В других случаях сообщение не является функцией времени (например, текст телеграммы, неподвижное изображение и т. д.).

Сигнал является функцией времени, даже если сообщение таковым не является. Если сигнал представляет собой функцию u(t), принимающую только определенные дискретные значения un (например, 1 и 0), то его называют дискретным, или, точнее, дискретным по состояниям. Точно так же и сообщение, принимающее только некоторые определенные значения, называют дискретным. Если же сигнал (или сообщение) может принимать любые значения в некотором интервале, то он называется непрерывным по состояниям, или аналоговым.

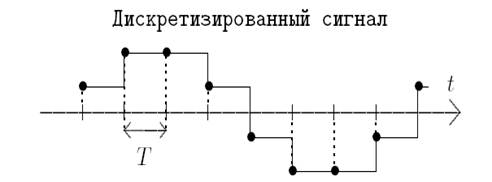

В некоторых случаях сообщение или сигнал задают не на всей оси времени, а в определенные моменты tn. Такие сообщения (сигналы) называют дискретными по времени в отличие от непрерывных по времени, заданных на всей оси t. Например, речь является сообщением непрерывным как по состояниям, так и по времени, а датчик температуры, выдающий ее значения через каждые 5 мин, служит источником сообщений, непрерывных по состояниям, но дискретных по времени. На рис. 1.1, наглядно проиллюстрированы дискретные и непрерывные сигналы.

Не следует думать, что дискретные сообщения обязательно преобразуются в дискретные сигналы, а непрерывные сообщения — в непрерывные сигналы. В ряде случаев непрерывные сигналы используют для передачи дискретных сообщений, а дискретные сигналы-для передачи непрерывных сообщений.

Сообщение с помощью датчиков обычно преобразуется в электрическую величину b(t) -первичный сигнал. При передаче речи такое преобразование выполняет микрофон, при передаче изображения — телевизионная камера. В большинстве случаев первичный сигнал является низкочастотным колебанием, которое отображает передаваемое сообщение.

Рис. 1.1. Основные виды сигналов: а — непрерывный по состояниям и по времени; б -дискретный по состояниям, непрерывный по времени; в — непрерывный по состояниям, дискретный по времени; г — дискретный по состояниям и по времени

В некоторых случаях первичный сигнал, непосредственно передают по линии. Так поступают, например, при обычной городской телефонной связи. Для передачи на большие расстояния (по кабелю или радио) первичный сигнал преобразуют в высокочастотный сигнал.

Если бы передаваемое сообщение было детерминированным, т. е. заранее известным с полной достоверностью, то передача его не имела бы смысла. Такое детерминированное сообщение не содержит информации. Поэтому сообщения следует рассматривать как случайные события (или случайные величины, случайные функции). Другими словами, должно существовать некоторое множество вариантов сообщения (например, множество различных результатов хоккейного матча), из которых реализуется с определенной вероятностью одно. Поэтому и сигнал является случайной функцией. Детерминированный сигнал не может быть переносчиком информации. Его можно использовать лишь для испытаний системы связи или отдельных ее элементов.

Случайный характер сообщений, сигналов, а также помех обусловил важнейшее значение теории вероятности в построении теории связи. Как будет показано в последующих главах, вероятностные свойства сигналов и сообщений, а также среды, в которой передается сигнал, позволяют определить количество передаваемой информации и ее потери.

Описанием конкретного сигнала может быть некоторая функция времени u(t). Определив так или иначе эту функцию, определяем и сигнал. Однако такое полное описание сигнала не всегда требуется. Для решения ряда вопросов достаточно более общего описания в виде нескольких параметров, характеризующих основные свойства сигнала, подобно тому, как это делается в системах транспортирования. Указывая габаритные размеры и массу, характеризуем основные свойства предмета с точки зрения условий его перевозки; другие свойства (например, цвет) с этой точки зрения являются несущественными.

Сигнал также является объектом транспортировки, а техника связи, по существу, техникой транспортирования (передачи) сигналов по каналам связи. Поэтому целесообразно определить параметры сигнала, которые являются основными с точки зрения его передачи. Такими параметрами являются длительность сигнала Тс, его динамический диапазон Dc и ширина спектра Fc.

Всякий сигнал, рассматриваемый как временной процесс, имеет начало и конец. Поэтому длительность сигнала Тс является естественным его параметром, определяющим интервал времени, в пределах которого сигнал существует.

Динамический диапазон — это отношение наибольшей мгновенной мощности сигнала к той наименьшей мощности, которую необходимо отличать от нуля при заданном качестве передачи. Он выражается обычно в децибелах. Динамический диапазон речи Диктора, например, равен 25 . 30 дБ, небольшого вокального ансамбля 45. 65 дБ, симфонического оркестра 70 . 95 дБ. Во избежание перегрузок канала в радиовещании динамический диапазон часто сокращают до 35 . 45 дБ.

И, наконец, ширина спектра сигнала Fс. Этот параметр дает представление о скорости изменения сигнала внутри интервала его существования. Спектр сигнала, в принципе, может быть неограниченным. Однако для любого сигнала можно указать диапазон частот, в пределах которого сосредоточена его основная энергия. Этим диапазоном и определяется ширина спектра сигнала.

В технике связи спектр сигнала часто сознательно сокращают. Это обусловлено тем, что аппаратура и линия связи имеют ограниченную полосу пропускаемых частот. Сокращение спектра осуществляется исходя из допустимых искажений сигнала. Например, при телефонной связи требуется, чтобы речь была разборчива и чтобы корреспонденты могли узнать друг друга по голосу. Для выполнения этих условий достаточно передать речевой сигнал в полосе от 300 до 3400 Гц. Передача более широкого спектра речи в этом случае нецелесообразна, так как ведет к техническим усложнениям и увеличению затрат. Аналогично необходимая ширина спектра телевизионного сигнала определяется требуемой четкостью изображения. При стандарте в 625 строк, который принят в Советском Союзе, верхняя частота сигнала достигает 6 МГц. Спектр сигнала изображения много шире спектра сигнала звукового сопровождения. Это существенно усложняет построение систем телевизионного вещания по сравнению с системами звукового вещания. Ширина спектра телеграфного сигнала зависит от скорости передачи и обычно принимается равной Fc≈1,5v, где v — скорость телеграфирования в бодах, т. е. число символов, передаваемых в секунду. Так, при телетайпной передаче v = 50 Бод и Fc≈75 Гц.

Спектр модулированного сигнала обычно шире спектра передаваемого сообщения (первичного сигнала) и зависит от вида модуляции. Можно ввести более общую и наглядную характеристику — объем сигнала:

Объем сигнала Vc дает общее представление о возможностях данного множества сигналов как переносчиков сообщений. Чем больше объем сигнала, тем больше информации можно «вложить» в этот объем и тем труднее передать такой сигнал по каналу связи. Информационный смысл объема сигнала рассмотрен в гл. 4.

Источник

Параметрическая (числовая) информация. Дискретизация непрерывных сообщений

Графическая информация. Понятие о спектре непрерывных сообщений

Презентация 8.29

Законы построения знаковых систем изучает семиотика, которая включает ряд направлений.

Синтактика занимается правилами соединения знаков (например, построения фраз).

Семантика изучает смысл – соответствие знака (слова) и понятия. Фраза «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудлачит бокренка» построена синтаксически верно, однако она бессмысленна, поскольку словам не соответствуют понятия.

Прагматика занимается полезностью и истинностью. Фраза «Сегодня хорошая погода» синтаксически правильна и семантически корректна. Однако истинность и ценность информации, которую она передает, зависит от конкретных условий.

Сигматика изучает вопросы обозначений.

В нашем курсе использование знаков рассматривается с точки зрения передачи информации. С этих позиций они представляют собой условное изображение элементов сообщения. Типичный случай сообщения, ссотоящего из знаков – текст.

Графическая форма представления удобна для отображения информации, которую человек непосредственно, без логической обработки, получает по зрительному каналу (изображения). Она хорошо подходит также для передачи особенностей непрерывных по своей природе сигналов (например, звуковых), а в общем виде – непрерывных зависимостей .

Типичный вариант графического отображения непрерывной зависимости (например, изменения некоего сигнала во времени) показан на Рис. 1. Если учесть, что любой цветовой сигнал может быть представлен как наложение трех цветов (в частности, красного, зеленого и голубого), то изменение цвета точки изображения также можно представить тремя аналогичными зависимостями. Таким образом, подобный подход достаточно универсален.

Для представления количественной информации чаще всего используются числа. По сравнению с представлением величин непрерывными зависимостями они дают значительные преимущества в возможностях обработки и хранения информации. Именно поэтому непрерывные сообщения часто “оцифровывают”, то есть представляют как последовательность чисел.

Числовая информация, как и символьная, по своей природе дискретна, так как она может быть представлена ограниченным набором символов (в частности, цифр).

Информация может быть двух видов дискретная (цифровая) и непрерывная (аналоговая). Дискретная информация характеризуется последовательными точными значениями некоторой величины, а непрерывная – непрерывным процессом изменения некоторой величины. Непрерывную информацию может, например выдавать датчик атмосферного давления или датчик скорости автомашины. Дискретную информацию можно получить от любого цифрового индикатора: электронных часов, счетчика магнитофона и т. п.

Дискретная информация удобна для обработки человеком, но непрерывная информация часто встречается в практической работе, поэтому необходимо уметь переводить непрерывную информацию в дискретную (дискретизация) и наоборот.

Кодирование информации — это процесс формирования определенного представления информации. При кодировании информация представляется в виде дискретных данных. Декодирование является обратным к кодированию процессом.

В более узком смысле под термином «кодирование» часто понимают переход от одной формы представления информации к другой, более удобной для хранения, передачи или обработки.

Модем (от слов модуляция и демодуляция) представляет собой устройство для такого перевода.

Св-ва физического уровня информации

Свойство запоминаемости — одно из самых важных. Запоминаемую информацию будем называть макроскопической (имея ввиду пространственные масштабы запоминающей ячейки и время запоминания). Именно с макроскопической информацией мы имеем дело в реальной практике.

Передаваемость информации с помощью каналов связи (в том числе с помехами) хорошо исследована в рамках теории информации К.Шеннона. В данном случае имеется ввиду несколько иной аспект — способность информации к копированию, т.е. к тому, что она может быть «запомнена» другой макроскопической системой и при этом останется тождественной самой себе. Очевидно, что количество информации не должно возрастать при копировании.

Воспроизводимость информации тесно связана с ее передаваемостью и не является ее независимым базовым свойством. Если передаваемость означает, что не следует считать существенными пространственные отношения между частями системы, между которыми передается информация, то воспроизводимость характеризует неиссякаемость и неистощимость информации, т.е. что при копировании информация остается тождественной самой себе.

Фундаментальное свойство информации — преобразуемость. Оно означает, что информация может менять способ и форму своего существования. Копируемость есть разновидность преобразования информации, при котором ее количество не меняется. В общем случае количество информации в процессах преобразования меняется, но возрастать не может. Свойство стираемости информации также не является независимым. Оно связано с таким преобразованием информации (передачей), при котором ее количество уменьшается и становится равным нулю.

Информационные процессы: презент. 8.33,

передача инф. 8.35

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник