Включение синхронных генераторов на параллельную работу

Включение синхронных машин в сеть на параллельную работу производят — способом точной синхронизации и способом грубой синхронизации, который для генераторов обычно называют способом самосинхронизации. Иногда для синхронных машин применяют также частотный пуск, а для генераторов и несинхронное включение

Способ точной синхронизации. Этот способ используют при включении в сеть синхронных генераторов. Он состоит в том, что генератор сначала разворачивают турбиной до частоты вращения, близкой к синхронной, а затем возбуждают и при определенных условиях включают в сеть. Условиями, необходимыми для включения машины, являются:

1) равенство напряжений включаемого генератора и работающего генератора или сети;

2) совпадение фаз этих напряжений;

3) равенство частот включаемого генератора и работающего генератора или сети.

Первое условие обеспечивается путем регулирования тока возбуждения машины, а для выполнения второго и третьего условий необходимо изменение вращающего момента на ее валу, что достигается изменением количества пара или воды, пропускаемых через турбину.

Выполнение условий точной синхронизации может быть осуществлено вручную или автоматически. При ручной синхронизации все операции по регулированию возбуждения и подгонке частоты выполняет дежурный персонал, а при автоматической синхронизации — автоматические устройства. Применяется также ручная синхронизация с автоматическим контролем синхронизма, который запрещает включение выключателя синхронизируемой машины при несоблюдении условий синхронизации. При точной ручной синхронизации напряжения и частоты контролируют по установленным на щите управления двум вольтметрам и двум частотомерам, а сдвиг по фазе напряжений — по синхроноскопу; последний позволяет не только уловить момент совпадения фаз напряжений, но также определить, вращается ли включаемый генератор быстрее или медленнее, чем работающие. Указанные приборы объединяют в так называемую «колонку синхронизации». Вольтметр и частотомер, относящиеся к синхронизируемому генератору, подключают к его трансформатору напряжения, а вольтметр и частотомер, относящиеся к работающим генераторам (или сети), обычно подключают к трансформатору напряжения сборных шин станции. Синхроноскоп подключают одновременно к обоим трансформаторам напряжения.

При соблюдении всех вышеуказанных условий разность напряжений генератора и сети равна нулю, поэтому уравнительного тока между включенным и другими генераторами не возникает. Точной ручной синхронизации свойственны следующие недостатки:

1) сложность процесса включения из-за необходимости подгонки напряжения по модулю и фазе, а также частоты генератора;

2) большая длительность включения — от нескольких минут в нормальном режиме до нескольких десятков минут при авариях в системе, сопровождающихся изменением частоты и напряжения, когда особенно важно обеспечить быстрое включение генератора в сеть;

3) возможность механических повреждений генератора и первичного двигателя при включении агрегата с большим углом опережения.

Способ самосинхронизации. Он исключает необходимость точной подгонки частоты и фазы напряжения включаемой синхронной машины. Последнюю разворачивают до частоты вращения, незначительно отличающейся от синхронной (с точностью до нескольких процентов), и невозбуждённой включают в сеть. При этом обмотку возбуждения замыкают на разрядный резистор, используемый при гашении поля, либо на специально предусмотренный для этой цели резистор, либо на якорь возбудителя, чтобы избежать появления в обмотке возбуждения напряжений, опасных для ее изоляции. После включения генератора в сеть подаётся импульс на включение АГП и машина возбуждается.

В момент включения невозбуждённой синхронной машины в сеть имеет место бросок тока статора и снижение напряжения в сети. Однако ток и соответствующая электродинамическая сила (она пропорциональна квадрату тока) меньше, чем при КЗ на выводах генератора. Это объясняется тем, что ток статора в момент включения определяется только напряжением сети Uc (так как генератор не возбуждён и его ЭДС равна нулю), которое меньше ЭДС нормального режима, и суммарными сопротивлениями Х»dΣ и XqΣ “ , кторые больше соответствующих сопротивлений генератора X»d и X»q за счет сопротивлений сети. Кроме того, при самосинхронизации затухание свободных периодических составляющих тока происходит быстрее, чем при КЗ, так как в первом случае ротор замкнут на разрядный резистор. Поэтому даже ошибочное включение машины в сеть с большим скольжением, когда продолжительность действия повышенных токов достаточно велика, не представляет опасности.

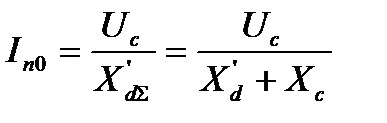

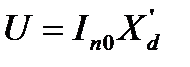

Испытания показали, что обмотка статора в механическом отношении не реагирует на первый пик тока включения; деформация достигает наибольшего значения только спустя несколько периодов после включения. Учитывая также быстрое затухание свободной сверхпереходной составляющей тока статора, можно при оценке допустимости самосинхронизации начальное значение периодической составляющей тока Iп0 и напряжение U на выводах генератора определять по переходному сопротивлению:

Электродинамические силы, воздействующие при самосинхронизации на обмотку статора неявнополюсных машин, больше, чем явнополюсных, так как неявнополюсные машины имеют относительно большие полюсные деле ния, большие вылеты лобовых соединений обмотки статора и меньшие индуктивные сопротивления (определяющие начальное значение тока включения), чем явнополюсные машины.

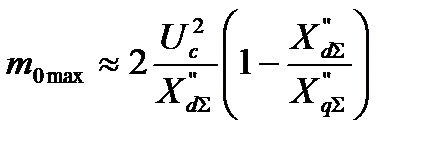

Магнитный поток, создаваемый током статора, наводит в роторе ток, вследствие чего в машине возникает соответствующий магнитный поток ротора. Взаимодействие указанных магнитных потоков приводит к создан электромагнитного вращающего момента. Наибольшую опасность для машины представляет знакопеременный вращащий момент, возникающий в первые периоды времени после включения возбужденной машины в сеть. Наибольшее значение этого момента равно:

т. е. оно тем меньше, чем больше противление сети Хс и чем меньше разница между Х ” dΣ и Х ” qΣ. Поэтому турбогенераторы с массивным ротором и явнополюсные машины с демпферными обмотками по обеим осям на роторе подвергаются меньшему воздействию знакопеременных моментов вращения, чем явнополюсные машины без демпферных обмоток. В общем случае Хс≠0, поэтому в момент включения невозбуждённой синхронной машины в сеть она подвергается меньшему воздействию вращающих моментов, чем при трёхфазном КЗ, в то время как в случае ошибочного включения возбужденной машины в сеть вращающие моменты могут в несколько раз превышать моменты при трёхфазном КЗ.

Моменты, возникающие в машине при самосинхронизации, с одной стороны воспринимаются конструктивными элементами, которые крепят активную сталь к корпусу и корпус статора к фундаменту, а с другой — передаются на вал первичного двигателя. Момент, воспринимаемый первичным двигателем, приближенно равен отношению его момента инерции к моменту инерции всего агрегата. Это отношение у гидрогенераторов меньше, чем у турбогенераторов, и составляет 0,05 — 0,1.

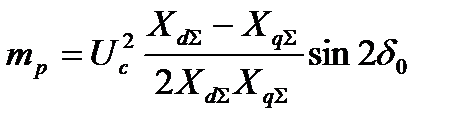

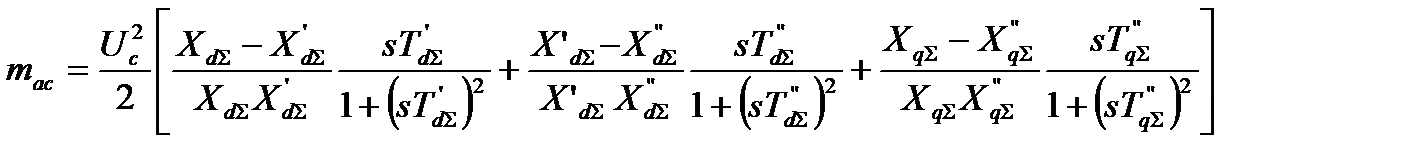

В установившемся асинхронном режиме при постоянном скольжении машины момент состоит из знакопеременных составляющих, изменяющихся с двойной частотой скольжения, и постоянных составляющих. Знакопеременные составляющие момента оказывают влияние на вхождение машины в синхронизм только при малых скольжениях (s≤1,0 %), а при больших скольжениях работа, обусловленная этими составляющими, практически равна нулю. При синхронной частоте вращения (s=0) эти составляющие превращаются в реактивную составляющую вращающего момента, обусловленную явнополюсностью машины (XdΣ≠XqΣ):

где δ0 — фаза включения.

Постоянная составляющая момента определяет средний асинхронный вращающий момент

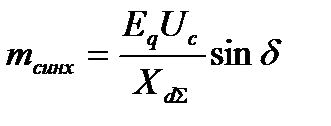

который оказывает основное влияние на процесс вхождения генератора в синхронизм; при синхронной частоте вращения этот момент становится равным нулю. Чем больше средний асинхронный вращающий момент, тем легче машина, включаемая в сеть с некоторым скольжением, приближается к синхронной частоте вращения. Далее за счет реактивного момента и синхронного момента, обусловленного возбуждением,

где δ — угол между векторами Eq и Uс, машина втягивается в синхронизм.

Наибольший асинхронный момент воздействует на турбогенераторы, имеющие массивный ротор, а наименьший — на гидрогенераторы без демпферных обмоток. Турбогенераторы даже при включении с большими скольжениями (15 — 20%) входят в синхронизм за 2 — 3 с.

Преимуществами метода самосинхронизации являются:

значительное упрощение операции включения, которое позволяет применить несложную систему автоматизации процесса;

быстрое включение машины в сеть, что особенно важно при аварии в системе;

возможность включения машин во время глубоких снижений напряжения и частоты сети, имеющих место при авариях в системе; отсутствие опасности повреждения машины.

Понижение напряжения, возникающее при включении невозбуждённой машины в сеть, может быть значительным, если мощность включаемой машины соизмерима с мощностью системы или превосходит ее. Тем не менее, этот факт не может служить препятствием для включения машин методом само синхронизации, так как напряжение быстро восстанавливается (примерно через 1—2 с).

В настоящее время для машин мощностью до 3000 кВт включительно самосинхронизация является основным способом включения на параллельную работу. Возможность использования этого способа для включения машин мощностью более 3000 кВт ограничена допускаемым значением электродинамических сил в обмотке статора.

Включение машин с косвенным охлаждением методом самосинхронизации рекомендуется в тех случаях, когда переходная составляющая тока статора в момент включения не превосходит 3,5-кратного значения номинального тока статора. Этому условию удовлетворяют практически все гидрогенераторы и турбогенераторы с косвенным охлаждением, работающие по схеме блока с повышающими трансформаторами.

Включение методом самосинхронизации генераторов с непосредственным охлаждением обмоток допускается только в аварийных условиях. При работе нескольких генераторов на шины генераторного напряжения способ самосинхронизации не всегда применим; он допускается только в тех случаях, когда выполняется требование: Iп0 ≤ 3,5Iном.

В аварийных случаях методом самосинхронизации допускается включать все машины независимо от кратности тока включения и способа их охлаждения.

Источник

129. Параллельная работа синхронных генераторов

Для включения синхронного генератора на параллельную работу необходимо выполнить следующие условия:

1. Напряжение подключаемой машины должно быть равно напряжению сети или работающей машины.

2. Частота подключаемого генератора должна быть равна частоте сети.

3. Напряжения всех фаз подключаемой машины должны быть противоположны по фазе напряжениям соответствующих фаз сети или работающей машины.

4. Для подключения на параллельную работу трехфазного синхронного генератора необходимо также обеспечить одинаковое чередование фаз подключаемой машины и сети.

Подготовку к включению на параллельную работу синхронного генератора ведут следующим образом. Приводят во вращение первичный двигатель и регулируют его скорость вращения так, чтобы она была примерно равна номинальной. Затем возбуждают генератор и, следя за показаниями вольтметра, под-

ключенного к зажимам статора, регулируют напряжение машины при помощи реостата в цепи возбуждения до тех пор, пока оно не станет равным напряжению сети. Воздействуя на регулятор первичного двигателя и наблюдая за показаниями частотомера, устанавливают более точно скорость машины так, чтобы частота генератора была равна частоте сети. Тем самым первое и второе условия для включения на параллельную работу будут выполнены.

Для выполнения третьего условия, а также для установления полного равенства частот служат фазные лампы. Фазные лампы для машин однофазного тока включаются по двум схемам: на потухание (фиг. 255, а) и на горение (фиг. 255, б). При совпадении фаз сети и машины лампы, включенные по схеме а, погаснут, а по схеме б будут гореть полным накалом. В этот момент и нужно включить рубильник генератора.

Для машин трехфазного тока фазные лампы включаются также по двум схемам: на потухание (фиг. 256, а) и на вращение света (фиг. 256, б). Лампы, включенные по схеме а, при одинаковом чередовании фаз сети и машины будут сначала быстро и одновременно мигать, затем мигание их становится все реже и реже и, когда лампы медленно погаснут, нужно включить рубильник генератора.

Для более точного определения момента включения рубильника часто ставят так называемый нулевой вольтметр, имеющий двустороннюю шкалу.

При одинаковом чередовании фаз сети и машины лампы, включенные по схеме б, будут мигать поочередно, и если их расположить по кругу, то получится впечатление вращающегося света. Скорость вращения света зависит от разности частот. Генератор нужно включить в момент, когда лампы, включенные накрест, загорятся полным накалом, а третья лампа погаснет. Иначе говоря, рубильник удобнее включить в момент, когда меняется направление вращения света.

При неодинаковом порядке чередования фаз лампы, включенные по схеме а, дадут вращение света, а по схеме б будут одновременно загораться и потухать. Для изменения порядка чередования фаз машины два любых ее провода, подходящие к рубильнику, нужно поменять местами.

Включение фазных ламп высоковольтных генераторов осуществляется через измерительные трансформаторы напряжения (гл. четырнадцатая, 171).

Таким образом, с помощью фазных ламп мы можем определить противоположность фаз, установить равенство частот и порядок чередования фаз сети и подключаемой машины. Чередование фаз машины можно также определить, пользуясь особым прибором — фазоуказателем, представляющим собой небольшой асинхронный двигатель-Направление вращения диска фазоуказателя показывает порядок чередования фаз.

Когда синхронный генератор работает параллельно с сетью, скорость вращения его остается постоянной, равной синхронной.

Процесс подготовки генератора для включения его на параллельную работу называется синхронизацией.

В последние годы получил распространение метод включения синхронных генераторов на параллельную работу, называемый самосинхронизацией. Сущность этого метода заключается в следующем. Первичным двигателем разворачивают генератор и устанавливают приблизительно синхронную скорость. Замыкают обмотку возбуждения на дополнительное

сопротивление, равное 3—5-кратному значению ее сопро тивления. Включают рубильник, соединяющий генератор с сетью. Переключают обмотку возбуждения с дополнительного сопротивления к питающему ее источнику постоянного напряжения. После этого генератор сам входит в синхронизм.

Проделаем следующий опыт. В цепь статора синхронного генератора включим амперметр, ваттметр и фазометр. В цепь возбуждения генератора включим амперметр. Включим гене-

ратор на параллельную работу и дадим ему некоторую активную нагрузку. Увеличивая ток возбуждения при помощи реостата в цепи возбуждения, будем наблюдать показания приборов. Оказывается, что активная мощность, отдаваемая генератором в сеть, остается практически постоянной и во время опыта ваттметр будет давать неизменные показания. При неизменной активной нагрузке ток в цепи статора при некотором значении тока возбуждения получается минимальным. Это соответствует чисто активному току нагрузки генератора (

Зависимость тока статора (якоря) синхронного генератора от тока возбуждения при постоянной активной мощности называется U-образной характеристикой машины, получившей свое название за внешний вид кривой, напоминающей букву U. На фиг. 257 показана U-образная характеристика синхронного генератора.

Источник