Парафинолечение

Проведение процедуры парафинолечения способом наслаивания.

а — наслаивание парафина кистью; б — обертывание клеенкой; в — завертывание одеялом.

Расплавленный парафин температуры 52-55°С наносят слоем 1-2 см на соответствующую поверхность кожи плоской малярной кистью. Затем покрывают компрессной клеенкой или вощаной бумагой и укутывают одеялом или специальными ватниками. Температура такой аппликации около 50°С.

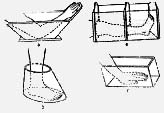

Парафиновая ванна.

а — ванночка для локтевою сустава (длина 49 см, ширина 16 см, высота 17 см); б-ванночка для стопы (длина 30 см, ширина 12 см, высота 23 см); в-ванночка для коленного и голеностопного суставов (длина 49 см, ширина 22-17 см, высота 23 см); г-ванночка для кисти (длина 30 см, ширина 15 см, высота 15 см).

Кисть или стопу сначала обмазывают парафином температуры 50-55°С, а затем погружают в деревянную ванночку или клеенчатый мешочек, наполненный расплавленным парафином температуры 60-65°С.

Салфетно-аппликационное применение парафина.

Салфетно-аппликационное применение парафина.

а — отжимание пропитанной парафином салфетки; б — наложение на подлежащий воздействию участок пропитанной парафином салфетки.

После нанесения на кожу по первому способу 1-2 слоев парафина (толщина 0,5 см) накладывают марлевую салфетку, сложенную в 8-10 слоев, смоченную в парафине температуры 65-70°С и слегка отжатую. Салфетку покрывают клеенкой и затем одеялом или ватником.

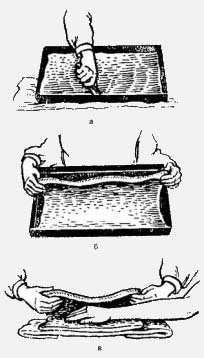

Кюветно-аппликационное применение парафина.

Кюветно-аппликационное применение парафина.

Расплавленный парафин разливают в кюветы глубиной 5 см, выложенные медицинской клеенкой, выступающей за ее края на 5 см (размеры кюветы должны соответствовать площади наложения парафина). Толщина слоя парафина в кювете должна быть не менее 1-2 см. Остывающий, но еще мягкий парафин (50- 54°С) вынимают из кюветы вместе с клеенкой и накладывают на участок тела, подлежащий воздействию, а затем все покрывают одеялом или специальным ватником.

а — отделение парафина от стенок кюветы; б — удаление парафина из кюветы; в — наложение аппликации на подлежащий воздействию участок.

Процедуры парафинолечения длительностью от 30 до 60 мин проводят через день или ежедневно. На курс лечения 12-20 процедур. После процедуры следует отдыхать не менее 30-40 мин. При наложении парафина на небольшие участки, особенно с неровной поверхностью тела, лучше всего пользоваться методикой наслаивания. Методика парафиновой ванны удобна для суставов рук и ног. Салфетно- и кюветно-аппликационные методики широко применяют при нанесении парафина на сравнительно ровные поверхности кожи различных размеров. Кюветы удобны тем, что их можно переносить в палату. Кроме того, кюветно-аппликационная методика очень проста и удобна по технике выполнения.

Во избежание ожога участок тела, подвергающийся воздействию, должен быть абсолютно сухим. Чтобы волосы не прилипали к остывающему парафину, их предварительно сбривают или кожу смазывают вазелином.

Парафиномаслянная аппликация.

Парафиномасляная аппликация. Для лечения ожогов, ран и язв пользуются парафиномасляной смесью, предложенной С. С. Лепским. Она состоит из простерилизованного нагреванием парафина (75%) и витаминизированного рыбьего жира или хлопкового масла (25%). Нагретую до температуры 100°С парафиномасляную смесь распыляют пульверизатором на раневую поверхность, захватывая на 2-3 см и окружающие здоровые ткани. При распылении смесь остывает до 70-80°С, образуется тонкий слой парафина, поверх которого накладывают сложенную в несколько слоев стерильную марлевую салфетку, смоченную этой же смесью. Салфетку закрепляют бинтом и оставляют повязку на несколько дней. Процедура, оказывая теплое и компрессионное действие, способствует более быстрому заживлению раны.

Парафин можно применить повторно, но при условии предварительной его стерилизации. Для этого парафин нагревают до 120°С и держат его при этой температуре 10-15 мин. Для восстановления пластических свойств парафина в него необходимо после стерилизации добавлять 10-15% парафина, не бывшего в употреблении.

Источник

Парафинолечение

Парафинолечение – метод теплолечения, при котором в качестве теплоносителя используют нагретый парафин. Использование с лечебной целью тепловых свойств парафина впервые было предложено в 1902 г. французским врачом Барт де Сандфором (Е. Barth de Sandfort), применившим его в качестве заменителя грязи у больных ревматизмом с поражением суставов. В 1904 г. появилась его первая печатная работа о парафинолечении, но она не привлекла внимания современников и метод не внедрялся в широкую лечебную практику. В виде парафиновых масок (см. Маска парафиновая) его охотно и широко применяли в косметических кабинетах. Особое внимание парафин как лечебное средство привлек в период Первой мировой войны. Применение парафина оказалось чрезвычайно эффективным в клинике боевых ранений, особенно для борьбы с остаточными явлениями после перенесенной травмы. После этого парафинолечение получило распространение как один из видов теплолечения при болезнях органов движения, периферических нервов, женских половых органов, травматических повреждениях, некоторых кожных болезнях.

Первые статьи о парафинолечении в отечественной медицине были написаны Д.А. Марковым (1929), М.П. Тумановским (1931) и А.О. Фрайфельдом (1934); в период 1934-1936 гг. был опубликован ряд работ по парафинолечению А.Р. Киричинским и сотр. В 1935 г. вопросы парафинолечения обсуждались на III Всесоюзном съезде физиотерапевтов в Харькове. В 1936 г. в учебнике по физиотерапии Г.Л. Магазаника «Общая физиотерапия» впервые появилась самостоятельная глава о парафинолечении. Особенно широкое развитие и распространение парафинолечение получило во время Великой Отечественной войны. Большие и серьезные успехи метода в лечении больных и раненых в дни войны обеспечили дальнейшее распространение метода в условиях мирного времени. С тех пор парафинолечение является одним из весьма распространенных лечебных методов. Он применяется не только во всех физиотерапевтических кабинетах, но и непосредственно в больничных отделениях и даже в домашней обстановке.

Для проведения парафинолечения отводится отдельное помещение площадью из расчета 6 м2 на одну кушетку, но не менее 12 м2. Пол должен быть покрыт линолеумом. Помещение имеет приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую в час приток воздуха – 4, вытяжку – 5. Нагрев парафина производится в парафинонагревателях (см. Парафинонагреватель) или других устройствах по типу водяной бани. Поскольку парафин легко воспламеняется, подогрев его необходимо производить в вытяжном шкафу в специально выделенной комнате площадью не менее 8 м2. Стены этой комнаты на высоту 2,5 м от пола должны быть облицованы глазурованной плиткой, а пол выстлан метлахской плиткой. Столы, на которых устанавливают парафинонагреватели и производится разлив парафина, покрывают огнестойким материалом.

Для парафинолечения применяют высокоочищенный медицинский парафин с температурой плавления 50-57 °С. При расчете потребности парафина исходят из того, что на одну парафиновую аппликацию в среднем необходимо 125 г теплоносителя. Перед применением парафин раскалывают на небольшие кусочки и нагревают в парафинонагревателе (на водяной бане) до 65—100 °С. Один и тот же парафин может использоваться многократно. Повторно используемый парафин необходимо раз в 2-3 дня процеживать через марлю и промывать. Промывание проводится под сильной струей воды, желательно тепловатой. После промывания необходимо парафин тщательно высушить: если в парафине останется вода, то это при его последующем использовании может привести к ожогу кожи у лечащегося больного. Как только замечается снижение эластичности парафина, необходимо после тщательного процеживания прибавить 15-20 % свежего, не бывшего в употреблении парафина. Такую процедуру «омоложения» парафина можно повторять не больше 3-4 раз, после чего потерявший эластичность парафин дальнейшему использованию не подлежит. Не подлежит повторному использованию парафин, снятый с ран и язв, а также применявшийся для влагалищных и ректальных тампонов.

Повторное использование парафина связано с необходимостью его обязательной стерилизации. Для этого необходимо нагреть парафин до НО °С; как только парафин нагрет до указанной температуры, дальнейшее нагревание прекращается: снижение температуры парафина до 100 °С занимает время, вполне достаточное для полной его стерилизации. Стерилизацию парафина очень удобно производить в автоклаве. Подлежащий воздействию участок кожи обсушивают, а волосы при выраженном волосяном покрове сбривают или смазывают вазелином. Наиболее распространены следующие способы парафинолечения: наслаивание парафина, парафиновые ванночки, салфетно-аппликационная и кюветно-аппликационная методики, парафиновые тампоны и др.

При методике наслаивания расплавленный парафин температурой 55-65 °С наносят на соответствующую поверхность кожи плоской малярной кистью слоем толщиною в 1-2 см. Затем участок тела, подвергающийся воздействию, покрывают клеенкой или вощеной бумагой и укутывают одеялом или специальным ватником. Температура такой аппликации около 50 °С. Методикапарафиновой ванночки предложена Киричинским (1936). Кисть или стопу сначала обмазывают парафином температурой 50-55 °С, а затем погружают в клеенчатый мешок или ванночку (деревянную), наполненные расплавленным парафином несколько большей температуры (60-65 °С).

Салфетно-аппликационная методика состоит в следующем. На кожу методом наслаивания наносится несколько слоев парафина температурой 50-55 °С (до 0,5 см), а затем на этот защитный слой накладывают 2-3 ватно-марлевые салфетки, смоченные в парафине температурой 65-70 °С и слегка отжатые; салфетки покрывают клеенкой и укутывают одеялом или ватником.

Кюветно-аппликационная методика выполняется таким образом. Расплавленный парафин разливают в кюветы (высота стенок не менее 5 см), выстланные медицинской клеенкой, выступающей за края кюветб1 на 5 см (размеры кюветы должны примерно соответствовать площади области воздействия). Толщина слоя парафина в кювете должна быть 1-2 см. Застывший, но еще мягкий парафин вынимают из кюветы вместе с клеенкой и накладывают на участок тела, подлежащий воздействию, а затем его утепляют одеялом или ватником.

Процедуры парафинолечения длительностью от 20-30 до 40-60 мин проводят через день или ежедневно. Всего на курс лечения назначают от 10-12 до 20 процедур. После процедуры желателен отдых в течение 30-40 мин. Повторные курсы парафинолечения проводят через 1-2 месяца.

Каждая из описанных методик парафинолечения имеет свои преимущества и недостатки. При наложении парафина на небольшие участки, особенно с неровной поверхностью тела, лучше всего пользоваться методикой наслаивания. Правда, она весьма трудоемка и требует постоянной замены быстро изнашивающейся малярной кисти. Методика парафиновой ванны весьма эффективна, но она в основном применима для суставов рук и ног. Салфетно- и кюветно-аппликационные методики имеют наиболее широкое применение. Их чаще используют тогда, когда парафин нужно нанести на сравнительно ровные поверхности, размер которых может быть самым различным. Кюветы удобны тем, что их можно легко перенести в палату, а нужную температуру поддерживать помещая их в термостат. Кроме того кюветно-аппликационная методика проста и удобна по технике выполнения.

Для лечения ожогов, ран и язв пользуются парафиномасляной смесью С.С. Лепского. Среди специальных методов парафинолечения следует отметить вагинальные и ректальные парафиновые тампоны. Известно несколько вариантов их проведения. Один из вариантов проведения вагинальных парафиновых тампонов заключается в следующем. Больную укладывают на кушетку или кровать с разведенными, пригнутыми к животу бедрами; слизистая влагалища протирается марлевым шариком, а вход во влагалище и промежность смазывают вазелиновым маслом. Во влагалище, примерно до середины его, вводится соответствующего размера круглое эбонитовое зеркало. Нагретый до 60 °С парафин набирается в шприц Жанэ емкостью 150 мл, на конец которого предварительно надета резиновая трубка длиной 5-6 см. Отпускающий процедуру левой рукой удерживает зеркало, а правой вводит парафин из шприца через зеркало во влагалище, при этом по мере опорожнения шприца зеркало левой рукой постепенно выводится из влагалища. После введения всего парафина во влагалище берут заранее приготовленный длинный пинцет с небольшим марлевым шариком и проталкивают шарик через зеркало, которое в это время уже выведено до входа во влагалище. После введения марлевого шарика во влагалище зеркало окончательно извлекается и оказывается надетым на пинцет. Парафин остается во влагалище в течение 2-3 ч. Тампон легко выходит при натуживании больной. Вместо расплавленного парафина таким же образом можно вводить корнцангом через зеркало тщательно пропитанные простерилизованным парафином (52-55 °С) рыхлые ватные тампоны, перевязанные марлевой тесьмой. После введения тампонов больную укрывают простыней и одеялом. Продолжительность процедуры от 20 до 60 мин. После окончания процедуры тампон легко удаляют из влагалища с помощью марлевой тесьмы. Больная отдыхает в течение 20-30 мин. Процедуры проводятся ежедневно или через день, 10-12 процедур на курс лечения. В период менструаций лечение не проводится.

Одновременно с влагалищными тампонами часто проводят аппликации парафина на область малого таза.

Методика ректальных парафиновых тампонов по сути своей представляет микроклизму из парафина. Парафин, нагретый до 60-65 °С, вводится в прямую кишку посредством нагретого в воде и обсушенного резинового баллона емкостью 100 мл (следить, чтобы вода не попала внутрь!). Введение парафина производится либо после дефекации, либо после очистительной клизмы. После введения парафина больной должен 15-20 мин находиться в вертикальном положении с тем, чтобы парафин большей частью своей массы окутал бы прилегающую к прямой кишке часть предстательной железы. Через 2-2,5 ч после введения парафина появляется позыв на дефекацию, с которой парафиновый тампон выводится.

В домашних условиях может использоваться и предложенный А.П. Парфеновым метод парафиновой грелки.

При проведении различных методов парафинолечения можно вызвать ожог, если не соблюдать технику и методику проведения процедур и не учитывать особенности чувствительности тканей при различных патологических состояниях. Ожоги могут наступить в результате попадания воды в расплавленный парафин, перегревания парафина свыше 70-75 °С или нанесения парафина на влажную кожу. Основа профилактики ожогов заключается в недопущении вышеперечисленных нарушений. При проведении процедур больным с растройствами термической чувствительности нужно более тщательно измерять температуру используемого парафина, а лечение начинать с застывшего парафина и очень осторожно и постепенно в дальнейшем переходить к использованию более нагретого парафина. Те же предосторожности следует соблюдать и при парафинолечении у больных с выраженными трофическими расстройствами. При возникновении ожога первая помощь заключается в наложении стерильного марлевого компресса, пропитанного 2%-ным раствором перманганата калия. В дальнейшем лечение ожогов, возникших при парафинолечении, проводится по общим правилам.

Лечебный эффект парафина складывается из его теплового и механического действия. Парафинолечение сопровождается расширением капилляров, ускорением местного кровотока, усилением местного обмена и активацией регенеративных и репаративных процессов, повышением фагоцитарной функции элементов соединительной ткани, ускорением резорбции токсических продуктов обмена и удалением их из тканей. Парафинолечение способствует рассасыванию спаек, ускоряет консолидацию костных отломков и образование костной мозоли, способствует быстрейшему восстановлению проводимости поврежденных периферических нервов.

Основными лечебными эффектами парафинолечения, определяющими его лечебнопрофилактическое использование, являются: противовоспалительный (репаративнорегенераторный, противоотечный), метаболический, трофический, рассасывающий, антиспастический.

Парафинолечение показано: при последствиях заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата (переломы костей, вывихи суставов, разрывы связок и мышц, артриты, периартриты, артрозы) и периферической нервной системы (остеохондроз позвоночника с неврологическими проявлениями, невралгии, нейропатии), заболеваниях внутренних органов (хронические бронхит, трахеит, пневмония, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит и гепатит, спаечный процесс в брюшной полости, хронический колит), хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы, заболеваниях кожи (чешуйчатый лишай, нейродермит, дерматозы, рубцовые изменения кожи), ранах, ожогах, отморожениях, трофических язвах, вибрационной болезни, болезни Рейно.

Парафинолечение противопоказано: при острых воспалительных процессах, выраженном атеросклерозе, ишемической болезни сердца, хроническом гломерулонефрите, циррозе печени, кисте яичников, тиреотоксикозе, инфекционных заболеваниях, наследственно-дегенеративных прогрессирующих заболеваниях нервной системы, во второй половине беременности и в период лактации.

Источник