Память. Мнемические процессы

Память (англ. memory) – это

· «способность живой системы фиксировать факт взаимодействия со средой (внешней или внутренней), сохранять результат этого взаимодействия в форме опыта и использовать его в поведении» [5, С. 79];

· совокупность психических процессов, посредством которых информация кодируется / регистрируется (прием, обработка, объединение полученной информации), хранится (создание постоянной записи закодированной информации) и извлекается / вспоминается (обратный вызов сохраненной информации в ответ на внешний или внутренний стимул).

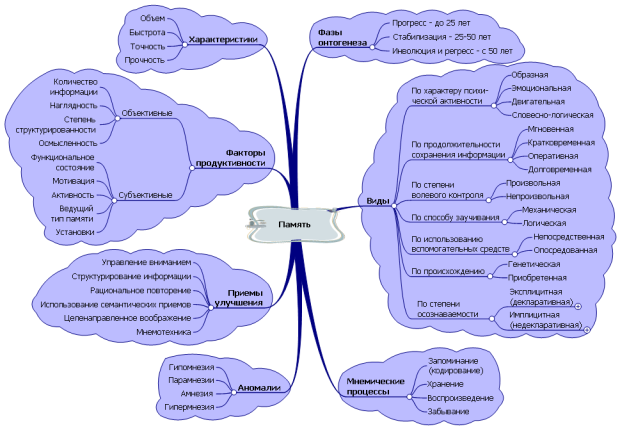

увеличить изображение

Рис. 4.1.Память и мнемические процессы

Все протекающие в памяти процессы называют мнемическими (от греч. память). Мнемическая деятельность – деятельность по запоминанию и воспроизведению информации.

Основные функции памяти:

1. отражательная – память отражает объекты, которые ранее ощущались и воспринимались субъектом, посредством создания мнемических образов;

2. регулятивная – память задействована во всех протекающих психических процессах и выступает основой деятельности и поведения.

Физиологическая основа памяти – образование, сохранение и актуализация ассоциаций, т.е. временных связей и их систем, в головном мозге. Образование ассоциаций происходит при воздействии раздражителей на органы чувств и наличии внимания к ним. В рецепторных системах анализаторов возникают сенсорные следы информации, лишняя (повторяющаяся) информация отфильтровывается таламусом. Поступающая информация структурируется в сенсорной коре (начало этапа формирования кратковременной памяти). В ассоциативной коре определяется, какая часть поступившей информации будет переведена в долговременную память. Гиппокамп (часть лимбической системы головного мозга) участвует в механизмах консолидации памяти – перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, избирательно усиливая запоминание объектов.

Основные мнемические процессы:

1. Запоминание (кодирование) – процесс запечатления сенсорных следов информации в системе ассоциаций; «преобразование информации в определенный код или репрезентацию, приемлемую для памяти» [2, С. 293]. Запоминание избирательно. Процесс запоминания может протекать как мгновенное запечатление — импринтинг.

2. Хранение – процесс удержания и переработки закодированной информации.

3. Воспроизведение – процесс извлечения информации, хранящейся в памяти. Воспроизведение может осуществляться на уровне узнавания, на уровне воспроизведения и на уровне припоминания.

4. Забывание – активный процесс, заключающейся в потере доступа к запомненной информации, в невозможности воспроизвести или узнать то, что было усвоено.

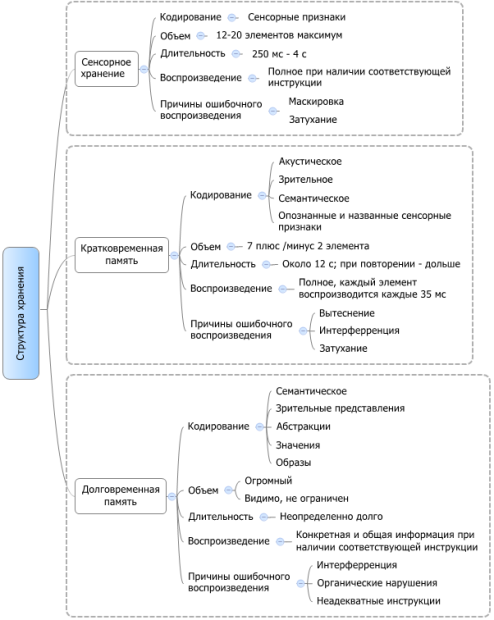

Р. Аткинсон и Р. Шифрин [7] предложили следующую модель памяти ( рис. 4.2).

Рис. 4.2.Модель памяти Аткинсона-Шифрина

Данные, подлежащие сохранению, называются памятью, аструктурный элемент, в котором они хранятся – хранилищем памяти. Входящий стимул регистрируется в сенсорной памяти. Информация, удерживаемая в сенсорном регистре 1-3 секунды, сканируется, и отфильтрованная ее часть вводится в кратковременное хранилище. В долговременное хранилище информация поступает из кратковременного хранилища, а также непосредственно из сенсорной памяти. Информация, находящаяся в долговременном хранилище, является относительно постоянной, хотя доступ к ней может теряться из-за интерференции с входной информацией.

Характеристики памяти:

· Длительность – время, в течение которого необходимая информация удерживается в памяти.

· Объем– количество элементов, одновременно удерживаемых в памяти (объем кратковременной памяти ограничен 7 ± 2 элементами; объем и длительность хранения в долговременной памяти практически неограниченны).

· Точность воспроизведения – степень соответствия между принятой информацией и воспроизведенной по памяти (в процентах).

· Быстрота воспроизведения – скорость извлечения из памяти необходимой информации.

· Скорость запоминания – быстрота запечатления информации в единицу времени, зависящая от количества повторений.

· Скорость забывания – быстрота исчезновения информации (элементов объема памяти) из памяти в единицу времени.

На рис. 4.3 показаны основные характеристики компонентов памяти, приведенные в работе Р. Л. Солсо [6, С. 272].

Рис. 4.3.Характеристики компонентов когнитивных систем хранения

Источник

Память: феноменология, функции, виды. Мнемические процессы.

Память — это условное наименование различных процессов, которые связаны с сохранением и воспроизведением информации.

Основные процессы: запечатление (фиксация), сохранение (ретенция), воспроизведение, забывание материала.

Существуют различные типологии памяти:

по сенсорной модальности — зрительная (визуальная) память, моторная (кинестетическая) память, звуковая (аудиальная) память, вкусовая память, болевая память;

по содержанию — образная память, моторная память, эмоциональная память;

по организации запоминания — эпизодическая память, семантическая память, процедурная память;

по временным характеристикам — долговременная память, кратковременная память, ультракратковременная память;

по физиологическим принципам — определяемая структурой связей нервных клеток (она же долговременная) и определяемая текущим потоком электрической активности нервных путей (она же кратковременная)

по наличию цели — произвольная и непроизвольная;

по наличию средств — опосредованная и неопосредованная;

по уровню развития — моторная, эмоциональная, образная, словесно-логическая

Процессы памяти

Запоминание — это процесс памяти, посредством которого происходит запечатление следов, ввод новых элементов ощущений, восприятие, мышления или переживания в систему ассоциативных связей. Основу запоминания составляет связь материала со смыслом в одно целое. Установление смысловых связей — результат работы мышления над содержанием запоминаемого материала.

Хранение — процесс накопления материала в структуре памяти, включающий его переработку и усвоение. Сохранение опыта дает возможность для обучения человека, развития его перцептивных (внутренних оценок, восприятия мира) процессов, мышления и речи.

Воспроизведение и узнавание — процесс актуализации элементов прошлого опыта (образов, мыслей, чувств, движений). Простой формой воспроизведения является узнавание — опознание воспринимаемого объекта или явления как уже известного по прошлому опыту, установлением сходств между объектом и образом его в памяти. Воспроизведение бывает произвольным и непроизвольным. При непроизвольном образ всплывает в голове без усилий человека.

Если в процессе воспроизведения возникают затруднения, то идёт процесс припоминания. Отбор элементов, нужных с точки зрения требуемой задачи. Воспроизведенная информация не является точной копией того, что запечатлено в памяти. Информация всегда преобразовывается, перестраивается.

Забывание — потеря возможности воспроизведения, а иногда даже узнавания ранее запомненного. Наиболее часто забываем то, что незначимо. Забывание может быть частичным (воспроизведение не полностью или с ошибкой) и полным (невозможность воспроизведения и узнавания). Выделяют временное и длительное забывание.

Нарушения памяти

Большое количество знаний об устройстве и работе памяти, которое сейчас имеется, было получено при изучении феноменов её нарушения. Нарушения памяти — амнезии — могут быть вызваны различными причинами. В 1887 русский психиатр С. С. Корсаков в своей публикации «Об алкогольном параличе» впервые описал картину грубых расстройств памяти, возникающих при сильном алкогольном отравлении. Открытие под названием «корсаковский синдром» прочно вошло в научную литературу. В настоящее время все нарушения памяти делятся на:

Гипомнезии — ослабление памяти. Ослабление памяти может возникнуть с возрастом или/и как следствие какого-либо мозгового заболевания (склероза мозговых сосудов, эпилепсии и т. д.).

Гипермнезии — аномальное обострение памяти по сравнению с нормальными показателями, наблюдается гораздо реже. Люди, отличающиеся этой особенностью, забывают события с большим трудом (Шерешевский)

Парамнезии, которые подразумевают ложные или искаженные воспоминания, а также смещение настоящего и прошлого, реального и воображаемого.

Особо выделяется детская амнезия — потеря памяти на события раннего детства. По-видимому, этот вид амнезии связан с незрелостью гиппокампальных связей, либо с использованием других методов кодирования «ключей» к памяти в этом возрасте. Впрочем, есть данные, что воспоминания первых лет жизни (и даже внутриутробного существования) могут быть частично актуализированы в изменённых состояниях сознания[8][9].

Источник

Бородина-Глебская Елена Адольфовна

Память. Общая характеристика процессов памяти (запоминание, узнавание, сохранение, забывание, воспроизведение)

Изучение памяти началось «на заре» становления психологии как науки — в 80- х годах 19 века. У истоков экспериментального исследования памяти стоял немецкий психолог Г. Эббингауз. В отечественной психологии огромный вклад в изучение процессов памяти, её видов, закономерностей развития в онтогенезе внесли такие выдающиеся ученые, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов и др.

Память – форма психического отражения действительности, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком своего опыта. Память имеет огромное значение для жизнедеятельности человека. Память обеспечивает накопление впечатлений об окружающем мире, служит основой для приобретения новых знаний, умений, навыков и для их последующего использования. Многочисленные исследования позволили установить, что память лежит в основе любого психического явления, ни одна другая психическая функция не может быть осуществлена без участия памяти. Без её включения в акт познания ощущения и образы восприятия будут переживаться как впервые возникающие, что сделает невозможным ориентировку в мире и его познание. Без опоры на память невозможно мышление. Разрушение памяти равноценно распаду личности: человек превращается в “живой автомат”, способный лишь реагировать на стимулы, действующие в данный момент. Таким образом, память служит необходимым условием единства психической жизни человека, единства его личности.

Итак, без участия памяти не осуществляется ни один из психических процессов, без неё невозможно функционирование человека как полноценной личности. Но важно отметить, что и сама память немыслима вне других психических процессов. Она связана со всеми другими психическими познавательными процессами. Так, связь памяти и восприятия проявляется в том, что существует образная память (память на зрительные, слуховые, вкусовые, осязательные и обонятельные образы). Связь памяти с вниманием выражается в том, что процесс запоминания невозможен без преднамеренной или непреднамеренной фиксации внимания на чем-либо. Связь памяти и мышления фиксируется в известной психологам идее: лучше запоминается то, что понимается.

Отечественные психологи полагают, что запоминает не мозг сам по себе, а человек, наделенный мозгом. Процессы памяти нельзя рассматривать независимо от особенностей личности человека, от характера его деятельности. Конкретизируем данную идею, раскрывая процессы памяти.

В структуре памяти выделяют несколько относительно самостоятельных процессов и соответствующих им функций: запоминание, узнавание, сохранение, воспроизведение и забывание.

- Запоминание– процесс запечатления (фиксирования) информации, представленной в форме ощущений, субъективных образов, мыслей, эмоциональных переживаний, движений, практических действий и актов общения. Запоминание начинается с запечатления, которое осуществляется непреднамеренно. В последующем человек может ставить цели сознательного запечатления значимой информации; память приобретает характер сознательного запоминания. На основе запоминания происходит накопление и расширение жизненного опыта. Важнейшей особенностью запоминания выступает его избирательность – далеко не вся информация подлежит запечатлению. Большая часть информации используется для оперативной регуляции текущей деятельности и общения и по мере выполнения своего функционального назначения навсегда теряется. Психологические исследования П.И. Зинченко, А.А. Смирнова выявили зависимость запоминания от характера деятельности. Установлено:

ü лучше запоминается то, что составляет цель действия;

ü лучше запоминается та информация, которая подвергнута активной мыслительной переработке.

Эффективность запоминания зависит от установок субъекта. Установка запомнить материал для сдачи зачета или получения хорошей отметки на уроке оборачивается тем, что после этих событий материал быстро забывается. Иное дело – понимание значимости материала для дальнейшего обучения или профессиональной деятельности. Запоминаемый с такой установкой материал помнится дольше.

Установлено, что лучше запоминается эмоционально окрашенный материал, т.к. он связан с потребностями, мотивами, интересами человека. При этом в одних случаях лучше запоминается приятное, в других – неприятное, в зависимости от того, что в данном конкретном случае более актуально, более значимо для человека.

Существенное влияние на успешность запоминания оказывает состояние здоровья, жизненный тонус, настроение человека.

На деятельность памяти оказывают влияние и волевые качества личности. К.Д. Ушинский писал, что запоминание материала есть труд, требующий усилий, умения преодолеть свою леность, организовать себя, распределить свое время.

Эффективность произвольного запоминания зависит от умения человека осуществлять мнемические действия и пользоваться разнообразными мнемотехническими приемами переработки информации (группировка, выделение опорного пункта, схематизация, перекодирование, классификация, структурирование, аналогия и др.).

Рассмотрев запоминание, перейдем к рассмотрению других процессов памяти.

- 2.Узнавание – восстановление (воспроизведение) информации, осуществляемое в условиях повторного восприятия объектов, закрепившихся ранее в памяти.

3. Сохранение – процесс удержания информации, её переработки и преобразования. Предметом его выступают не только знания, умения и навыки, но и любые личностные образования (переживания, отношения, интересы и т.п.). Сохранение следует понимать как активный мнемический процесс, в ходе которого субъективные образования подвергаются непрерывным изменениям. Непрерывно объединяя элементы опыта человека в некоторую субъективную целостность, память осуществляет своеобразное психологическое творение его личности.

3. Воспроизведение – процесс памяти, в результате которого происходит актуализация закреплённого ранее содержания психики путём извлечения его из долговременной памяти и перевода в оперативную. Процесс воспроизведения может иметь следующие формы: узнавание, собственно воспроизведение и припоминание. Узнавание – это, как уже было сказано, воспроизведение какого-либо объекта в условиях повторного восприятия. Собственно воспроизведение осуществляется без повторного восприятия соответствующей информации. Оно может быть произвольным и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение осуществляется автоматически без специального намерения. Оно вызывается содержанием той деятельности, которую человек осуществляет в данный момент. Произвольное воспроизведение вызывается задачей, которую человек ставит перед собой. Если же не удаётся вспомнить то, что необходимо, приходится осуществлять активный поиск, преодолевая определённые трудности. Такое воспроизведение называется припоминанием.

4. Забывание – это процесс освобождения человека от ненужного жизненного опыта. Сохранение и забывание информации – две стороны единого процесса. Забыванию подвергается, прежде всего, то, что не отвечает насущным потребностям субъекта и не актуализируется в контексте решаемых им задач. В большинстве случаев забывание бывает непреднамеренным и неосознаваемым процессом. Процесс забывания имеет свои закономерности. Забывание зависит от времени и особенно интенсивно протекает сразу после заучивания. В течение первого часа забывается до 60 % всей полученной информации, а через 6 дней остаётся менее 20 %.

Виды памяти

Память – это очень сложный психический процесс. Поэтому существует несколько оснований для классификации её видов.

По характеру психической активности выделяют:

- образную память, которая, в свою очередь, подразделяется на зрительную, вкусовую, обонятельную и осязательную;

- эмоциональную память, которая связана с эмоциями, чувствами, переживаниями и играет важную роль в обеспечении процесса программирования поведения по удовлетворению потребностей;

- словесно-логическую память, содержанием которой выступают мысли, идеи, т. е. любые продукты мыслительной деятельности, выраженные в вербальной форме;

- двигательную (моторную) память, характеризующуюся запоминанием, сохранением и воспроизведением различных по сложности движений.

По продолжительности закрепления и сохранения материала различают:

- мгновенную (или иконическую) память, где информация из внешнего мира хранится от 0,1 до 0,5 секунд, характеризующуюся удержанием информации органами чувств без её переработки (необходимое условие перевода материала из мгновенной в кратковременную память – обращение на него внимания);

- кратковременную память, где длительность удержания информации составляет примерно 20 секунд и сохраняется не полный, а лишь обобщённый образ воспринятого, его наиболее существенные элементы;

- оперативную память (куда поступает информация из кратковременной памяти), которая поддерживает конкретные действия и операции во время их осуществления;

- долговременную память, обеспечивающую продолжительное – от часов до десятилетий – удержание знаний, сохранение умений и навыков и характеризующуюся огромным объёмом сохраняемой информации.

В зависимости от целей деятельности память подразделяется на произвольную и непроизвольную. Произвольная связана с осознанной целью запомнить и требует волевых усилий, предполагает постановку человеком мнемической задачи, т.е. задачи на запоминание, осуществление мнемических действий, применение мнемотехнических приемов. Непроизвольная память характеризуется отсутствием осознанной цели что-либо запомнить или вспомнить.

По степени осмысления запоминаемого материала память бывает механической (осуществляется как простая функция повторения без установления ассоциативных и смысловых связей) и смысловой (предполагает установление и запоминание смысловых связей между понятиями).

Источник