1.3. Химическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

Химическим оружием называют боевые средства, поражающее действие которых основано на использовании токсических свойств отравляющих веществ (ОВ).

К ОВ относятся токсические химические соединения, предназначенные для нанесения массовых поражений живой силе при их боевом применении. Некоторые ОВ предназначены для уничтожения растительности.

ОВ способны с высокой эффективностью поражать живую силу на больших площадях без разрушения материальных средств, проникают в кабины, укрытия и сооружения, не имеющие специального оборудования, сохраняют поражающее действие в течение определённого времени после их применения, заражают местность и различные объекты, оказывают отрицательное психологическое воздействие на личный состав. В оболочках химических боеприпасов отравляющие вещества находятся в жидком или твёрдом состоянии. В момент применения они, освобождаясь от оболочки, превращаются в боевое состояние: парообразное (газообразное), аэрозольное (дым, туман, морось) или капельножидкое. В состоянии пара или газа ОВ раздроблены на отдельные молекулы, в состоянии тумана – на мельчайшие капли, в состоянии дыма – на мельчайшие твёрдые частицы.

Наиболее распространены тактическая и физиологическая классификации ОВ (рис. 4).

В тактической классификации отравляющие вещества подразделяются:

1. По упругости насыщенных паров (летучести) на:

- нестойкие (фосген, синильная кислота);

- стойкие (иприт, люизит, VX);

- ядовитодымные (адамсит, хлорацетофенон).

2. По характеру воздействия на живую силу на:

- смертельные (зарин, иприт);

- временно выводящий личный состав из строя (хлорацетофенон, хинуклидил-3-бензилат);

- раздражающие: (адамсит, хлорацетофенон);

- учебные: (хлорпикрин);

3. По быстроте наступления поражающего действия на:

- быстродействующие – не имеют периода скрытого действия (зарин, зоман, VX, AC, Ch, Cs, CR);

- медленно действующие – обладают периодом скрытого действия (иприт, Фосген, BZ, Луизит, Адамсит).

Рис. 4. Классификация отравляющих веществ

В физиологической классификации (по характеру действия на организм человека) на отравляющие вещества подразделяются на шесть групп:

- Нервнопаралитические.

- Кожно-нарывные.

- Общеядовитые.

- Удушающие.

- Раздражающие.

- Психохимические.

К нервнопаралитическим ОВ (НОВ) относятся: VX, зарин, зоман. Эти вещества представляют собой бесцветные или слегка желтоватые жидкости, которые легко впитываются в кожу, в различные лакокрасочные покрытия, резинотехнические изделия и прочие материалы, легко собираются на тканях. Самое лёгкое из НОВ – зарин, поэтому основное его боевое состояние при применении это пар. В парообразном состоянии зарин наносит поражение, главным образом, через органы дыхания.

Пары зарина могут проникать в организм человека и через кожу, величина его смертельной токсодозы при этом в 200 раз выше, чем при вдыхании паров. В связи с этим поражение парами зарина живой силы защищённой противогазами, в полевых условиях маловероятно.

ОВ VX обладает малой летучестью, а основным боевым состоянием его является грубодисперсный аэрозоль (морось). ОВ предназначено для поражения живой силы через органы дыхания и незащищённые кожные покровы, а так же для длительного заражения местности и объектов на ней. VX в несколько раз токсичней зарина при действии через органы дыхания и в сотни раз при действии через кожу в капельном виде. Достаточно попадания на открытую кожу капли VX в несколько мг, чтобы нанести человеку смертельное поражение. Вследствие малой летучести VX заражение воздуха его парами путём испарения осевших на почву капель будет незначительным. В связи с этим поражение парами VX живой силы защищённой противогазами, в полевых условиях практически исключено.

НОВ довольно устойчивы к действию воды, поэтому могут заражать на длительное время непроточные водоёмы: зарин на срок до 2 месяцев, а VX – до шести и более.

Зоман по своим свойствам занимает промежуточное место между зарином и VX.

При воздействии малых токсодоз НОВ на человека наблюдается ухудшение зрения вследствие сужения зрачков глаз (миоз), затруднение дыхания, появляется чувство тяжести в груди. Эти явления сопровождаются сильными головными болями и могут продолжаться в течении нескольких суток. При воздействии на организм смертельных токсодоз наблюдается сильный миоз, удушье, обильное слюнотечение и потоотделение, появляется чувство страха, рвота, приступы сильных судорог, потеря сознания. Часто смерть наступает от паралича дыхания и сердца.

К кожно-нарывным ОВ относится, в первую очередь, перегнанный (очищенный) иприт, который представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость. Иприт легко впитывается в различные лакокрасочные покрытия, резиновые и пористые материалы. Основное боевое состояние иприта капельножидкое или аэрозольное. Обладая большой стойкостью, иприт способен создавать над заражённой местностью опасные концентрации, особенно летом, способен заражать водоёмы, но плохо растворяется в воде.

Иприт обладает многосторонним поражающим действием. При действии в капельножидком, аэрозольном и парообразном состояниях он вызывает не только поражение кожных покровов, но и общее отравление нервной и сердечно-сосудистой систем при всасывании в кровь. Особенностью токсического действия иприта является то, что он имеет период скрытого действия. Поражение кожи начинается с покраснения, которое появляется через 2-6 ч после воздействия. Через сутки на месте покраснения образуются мелкие пузыри, наполненные жёлтой прозрачной жидкостью. Через 2-3 суток пузыри лопаются, и образуются язвы, не заживающие 20-30 сут. При вдыхании паров или аэрозоля иприта первые признаки поражения проявляются через несколько часов в виде сухости и жжения в носоглотке. В тяжёлых случаях развивается воспаление лёгких. Смерть наступает на 3-4 сутки. Особенно чувствительны к парам иприта глаза. При воздействии паров появляется ощущение засорённости глаз песком, слезотечение и светобоязнь, затем происходит отёк век. Попадание в глаза иприта почти всегда приводит к слепоте.

Общеядовитые ОВ нарушают деятельность многих органов и тканей, в первую очередь кровеносной и нервной систем. Типичным представителемобщеядовитых ОВ является хлорциан, который представляет собой бесцветный газ (при температуре

Источник

Отравляющие вещества способы применения

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ ), высокотоксичные (ядовитые) соед., применяемые для снаряжения хим. боеприпасов. Составляют основу хим. оружия (ОВ и ср-ва их применения), к-рое может использоваться для уничтожения людей или выведения их из строя (т.е. лишения возможности выполнять свои обязанности).

ОВ (см. табл .) воздействуют на человека через органы дыхания (ингаляция паров и аэрозолей), кожные покровы (резорбция в результате кожного дыхания или при контакте с жидкими либо твердыми рецептурами ОВ), желудочно-кишечный тракт (при приеме пищи и воды), при ранениях (проникающих, сквозных, касательных) зараженными осколками хим. боеприпасов или специально размещенными в них готовыми поражающими устройствами (шариками, стрелками и т.п.) с послед. распределением ОВ в организме посредством кровотока (т. наз. микстовые поражения).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ОВ

Летучесть при 20°С, мг/л

Смертоносные ОВ 300

S(CH 2 CH 2 Cl) 2

С 6 Н 5 С(O)СН 2 Сl

о -СlС 6 Н 4 СН=С(СN) 2

(C 6 H 5 ) 2 AsCl

(C 6 H 5 ) 2 AsCN

-64 Инкапаситанты 165

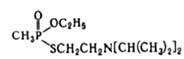

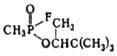

В зависимости от токсичности и характера воздействия на человека ОВ может обладать смертоносным Действием (напр., зарин , зоман , О -этил-S-

Главные показатели боевой эффективности ОВ — величина токсич. дозы (ингаляционной, кожнорезорбтивной, оральной, внутривенной или подкожной), быстродействие (время от начала контакта с ОВ до проявления поражающего эффекта), продолжительность поражающего действия (для инкапаситантов), стойкость в условиях применения (время сохранения поражающего действия). В связи с последним показателем условно различают нестойкие ОВ и стойкие ОВ. К первым относят легколетучие ОВ (напр., фосген и синильная кислота ), использовавшиеся преим. для кратковременного заражения приземных слоев атмосферы (от неск. мин до часа). К стойким ОВ относят малолетучие ОВ (напр., иприт и ви-газ), устойчивые к факторам внеш. среды и предназначенные преим. для долговременного заражения пов-стей (от неск. ч до недели и более).

Осн. боевые состояния ОВ для заражения приземных слоев атмосферы-пары и аэрозоли (паро-туман, туман, дым), для заражения пов-стей (тела человека, объектов боевой техники, сооружений, местности) — грубодисперсные (быстрооседающие) аэрозоли и капли, для заражения пищ. продуктов и водоисточников, а также для использования в ср-вах микстовых поражений-спец. жидкие и твердые рецептуры.

На эффективность перевода ОВ в боевое состояние влияют: агрегатное состояние, т. пл. (т. затв., т. стекл.), т. кип., упругость пара (летучесть), вязкость, поверхностное натяжение, р-римость в воде и орг. р-рителях, устойчивость к детонации и факторам внеш. среды (радиации, кислороду, воде, т-ре и др.). При применении ОВ (в зависимости от степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра, особенностей рельефа местности) его пары и аэрозоли способны распространяться на большие расстояния, проникая в объекты боевой техники, разл. сооружения и формируя зоны застоя зараженного воздуха, что обусловливает масштабность и длительность поражающего действия. Поэтому совр. хим. оружие рассматривается как один из видов оружия массового поражения не только в отношении войск, но и гражданского населения.

Физиологическое действие ОВ . Токсичность ОВ проявляется при очень малых дозах. Так, при воздействии через органы дыхания в течение 1 мин смертельная концентрация зомана составляет 0,02 мг/л; при резорбции через кожу смертельная доза для ви-газа 8-10 мг; непереносимая концентрация дибензоксазепина 0,0004 мг/л.

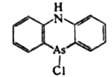

Местное действие ОВ проявляется, когда его биомишень расположена в непосредств. близости от места контакта ОВ с организмом и, как правило, сопровождается болевым (алгогенным) эффектом с соответствующим рефлекторным ответом. Так, раздражение (ирритирование) слизистых глаза в результате действия ОВ (напр., дибензоксазепина, хлорпикрина , хлорацетофенона) вызывает резкую боль и ответное слезотечение (лакримогенный эффект); раздражение слизистых носоглотки и верх. дыхат. путей (напр., адамситом )вызывает боль и чиханье, кашель, отхаркивание, рвоту.

Контакт паров, аэрозолей или капель фосфорсодержащих ОВ (напр., зарина) со слизистой глаза вызывает паралич мышц зрачка, потерю способности глаза к аккомодации и как результат-сужение зрачка (миозис) и ослабление (временную потерю) зрения. Контакт фосгена с легочной тканью вызывает нарушение проницаемости стенок легочных микропузырьков (альвеол) и ответный сухой (лающий) кашель. Контакт иприта и люизита со слизистыми глаз и носоглотки, кожей шеи, лица и др. участков тела вызывает местные воспалит. процессы (некрозы) с послед. пузыреоб-разованием и изъязвлением (кожно-нарывные эффекты). При местном действии ОВ летальные исходы не характерны и наблюдаются лишь при одновременном развитии поражения в результате системного действия.

Системное действие обусловлено проникновением ОВ через защитные барьеры (мембрану альвеол, кожу, слизистые желудочно-кишечного тракта и др.) в кровеносную систему и с послед.распространением в организме кровотоком. Стабильность ОВ в кровотоке, уровень специфичности транспорта его к биомишени, а также необходимое кол-во ОВ для нарушения ее ф-ций определяют величину поражающей дозы. Доступность биомишени для ОВ и значимость ее физиол. ф-ций определяет скорость проявления поражающего действия (быстродействие ОВ) и скрытый (латентный) период действия. Так, большая пов-сть легочных альвеол (у человека ок. 100 м 2 ) предопределяет относительно невысокую токсичность фосгена и наличие скрытого периода действия. Большое число биомишеней иприта и люизита (ферменты углеводного и липидного обменов) также предопределяет высокие значения смертельных доз этих ОВ и медленное развитие поражений. Множественность биомишеней синильной к-ты (ферменты, катализирующие окислит.-восстано-вит. р-ции в мембранах клеток при дыхании) обусловливает невысокую токсичность этого ОВ; однако подавление в результате кислородного голодания защитных барьеров головного мозга приводит к быстрому поражению мозга эндогенными ядами, содержащимися в крови, и, тем самым, к дисбалансу мн. ф-ций организма. Из-за этого быстро наступает паралич дыхат. центра и гибель организма.

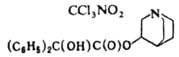

Психотропные ОВ нарушают нормальное функционирование центр. нервной системы (ЦНС). Так, би-зет блокирует рецепторы ацетилхолина преим. в ЦНС и исключает возможность функционирования множества нейронов в процессах восприятия и обработки внеш. информации. Это обусловливает пролонгированное галлюциногенное действие этого ОВ. Известны инкапаситанты (фенциклидин, или сернил; ф-ла I), вызывающие состояние наподобие шизофрении.

Изучены нейротропные прир. яды, блокирующие проницаемость мембран нейронов в вегетативной нервной системе для Na 4+ (напр., тетродотоксин; ф-ла II), что практически мгновенно прерывает нервный импульс. Блокаторами передачи нервных импульсов являются также бис-аммониевые соед., подобные тубокурарину , к-рые блокируют рецепторы ацетилхолина и вызывают расслабление (миорелаксацию) мышц. Эти в-ва рассматриваются в зарубежных армиях как прототипы ОВ для боеприпасов, предназначенных для микстовых поражений.

Наиб. токсичностью обладают ОВ, биомишенями к-рых являются элементы системы нервной регуляции организма как самой приоритетной для обеспечения жизнедеятельности. К числу таких ОВ относят, напр., зарин и ви-газ, ингибирующие ацетилхолинэстеразу и обладающие судо-рожно-паралитич. действием. Для этих ОВ характерно высокое быстродействие и относительно низкое значение смертельных доз.

Весьма токсичны также и нейротропные прир. токсины. Так, ботулинический токсин типа А оказался самым токсичным смертоносным в-вом и потому рассматривается в зарубежных армиях как перспективное ОВ.

Согласно физиол. классификации, ОВ подразделяют на нервно-паралитич. (осн. представители — ви-газ, зарин, зоман), кожно-нарывного действия (иприт), удушающего действия (фосген, дифосген ), общеядовитого действия (синильная к-та, хлорциан ), стерниты, или ОВ чихательного и рвотного действия (адамсит, дифенилхлорарсин), лакриматоры, или ОВ, вызывающие слезотечение (дибензоксазепин, хлорацетофенон, хлорбензальмалонодинитрил), психо-тропные — галлюциногенные (би-зет) и шизофреногенные (фенциклидин). Кроме перечисл. групп ОВ известны токсичные в-ва, к-рые рассматриваются в зарубежных армиях как перспективные ОВ. К ним относят, напр., соед., вызывающие сильные болевые ощущения (т. наз. алгогены; напр. 1-метокси-1,3,5-циклогептатриен) и обладающие обессиливающим действием ( стафилококковый энтеротоксин типа В).

Историческая справка. Впервые ОВ в целях массовых поражений широко использовались во время 1-й мировой войны для нанесения поражений через органы дыхания (хлором и фосгеном; соотв. в апреле и декабре 1915) и через кожу (ипритом; в июле 1917). За 4 года и 3 месяца войны на европейских театрах военных действий было использовано более 40 разл. ОВ в кол-ве ок. 125 тыс. т; общее число пораженных составило ок. 1 млн. человек. Наиб, эффективные смертоносные ОВ того периода — иприт и фосген, ирританты-дифенилхлорарсин и дифенилцианарсин.

Для достижения поражения одного человека в 1-й мировой войне израсходовано 36 кг иприта. Для этих же целей требовалось 250 кг тротила (типовое В В). Эти обстоятельства стимулировали развитие хим. оружия, в т.ч. и поиск новых ОВ. Так, уже к концу 1-й мировой войны появились люизит, хлорацетофенон и адамсит; в 20-е гг . -азотистые иприты , в 30-40-е гг.-первые представители смертоносных быстродействующих фосфорсодержащих ОВ ( диизопропилфторфосфат , табун , зарин, зоман).

После 2-й мировой войны разработки в области хим. оружия интенсивно проводились в США, где в 50-е гг. синтезированы ви-газ и психотропные инкапаситанты (напр., бизет); в 60-е гг. начаты изыскания смертоносных быстродействующих ОВ для использования в ср-вах микстовых поражений и диверсионного назначения (прототипы прир. ядов), исследования хим. факторов, определяющих поражающие св-ва биол. оружия.

Одновременно с совершенствованием ОВ разрабатывались новые ср-ва их боевого применения. В 1-ю мировую войну применяли газопуск и дымопуск. Затем были созданы артиллерийские хим. боеприпасы (снаряды, мины), хим. авиабомбы, выливные авиаустройства, хим. фугасы, реактивные хим. боеприпасы, хим. головные части ракет, ср-ва микстовых поражений (пули, снаряды, мины, авиабомбы) и ср-ва бинарного снаряжения. Особенность последних заключается в том, что они снаряжаются не самими ОВ, а размещенными в отдельных контейнерах его прекурсорами (предшественниками) — исходными в-вами, при смешении к-рых (в момент выстрела или сброса бомбы) осуществляется р-ция с образованием ОВ. Прекурсоры м. б. нетоксичными, благодаря чему достигается безопасность произ-ва и хранения хим. оружия, скрытность накопления и перемещения запасов прекурсоров (в мирное время они могут использоваться хим. пром-стью для невоенных целей).

Основу существующего запаса смертоносных ОВ составляют зарин, ви-газ (как наиб. эффективные) и иприт (как основа «старого» запаса); использование хим. оружия на их основе предполагает массированное заражение атмосферы парами зарина и аэрозолями ви-газа и иприта, а также заражение площадей оседающими аэрозолями и капельно-жидкими рецептурами этих ОВ.

Вслед за появлением хим. оружия разрабатывались ср-ва защиты от действия ОВ. Вначале использовали повязки, пропитанные р-ром гипосульфита Na, соды, уротропина и др., прикрывающие рот и нос; затем для защиты органов дыхания стали использовать противогазы . Применение иприта потребовало создания защитной одежды и ср-в дегазации кожных покровов, боевой техники, сооружений и местности. В последующем были созданы ср-ва для лечения пораженных ОВ и профилактики поражения (см. Антидоты ). Важное значение для защиты от ОВ имели созданные перед 2-й мировой войной и в послед. период ср-ва индикации ОВ, к-рые позволяют выявить сам факт применения хим. оружия, характер ОВ и его концентрацию. Для этого были разработаны индикаторные трубки и бумажки, а также автоматич. приборы хим. разведки, работающие на хим. или физ. принципе.

В интересах сохранения мира актуальным является запрещение хим. оружия. Первым шагом в этом направлении была подписанная 29 июля 1899 Гаагская декларация (вступила в силу 4 сентября 1900), в к-рой 27 государств Европы и Азии «выразили согласие воздерживаться от использования боеприпасов, основное действие которых состоит в распространении удушливых или вредоносных газов». Однако ее участники впоследствии использовали хим. оружие во время 1-й мировой войны.

В 1925 (17 июня) подписан Женевский Протокол, в к-ром государства-участники заявили «о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств». Участниками этого Протокола являются более 100 государств (СССР ратифицировал Протокол 5 апреля 1928, США-22 января 1975).

В 1972 (10 апреля) принята международная конвенция «О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». Текст конвенции отрабатывался СССР, США и Великобританией. Конвенция вступила в силу 23 марта 1975; ее участниками являются более 100 государств. В связи с этим важное значение приобретает разработка экологически безопасных методов уничтожения ОВ.

Лит.: «Ж. Всес. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева», 1968, т. 13, № 6, с. 608-23; Александров В. Н., Отравляющие вещества, М., 1969; Медико-санитарные аспекты применения химического и бактериологического (биологического) оружия, М., 1972; Франке 3.. Химия отравляющих веществ, пер. с нем.. т. 1, М., 1973; Петров С. В., «Ж. Всес. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева», 1990, т. 35, №4, с. 483-85; Евстафьев И. Б. [и др.], там же. с. 486-92: Franke S. u. а., Lehrbuch der Militarchemie, 2 Aufl., Bd 1, В., 1977. Г. А. Сокольский .

Источник