- Общедоступные данные дистанционного зондирования Земли: как получить и использовать

- Где брать данные ДЗЗ

- Примеры данных ДЗЗ

- Что еще можно узнать о Земле по данным ДЗЗ

- Пример: создание локальных гравитационных карт высокого разрешения

- Заключение

- Дистанционное зондирование

- Объекты и применение дистанционного зондирования

- Системы и методы дистанционного зондирования

- Обратные задачи

Общедоступные данные дистанционного зондирования Земли: как получить и использовать

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — наблюдение поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры [википедия]. Поговорим о возможностях, предоставляемых бесплатными и общедоступными данными. Всего не перечислить, поэтому расскажу только о том, с чем я сам работаю, все примеры кода и картинки мои собственные. Исходный код по ссылкам представлен на языке Python 3 в виде Jupyter Notebooks на GitHub.

Картинка ниже показывает смещение поверхности Земли относительно спутника (красным цветом обозначено смещение вверх и синим — вниз) в результате землетрясения (6.5 баллов) — как видим, горы «подросли» (на 20-30 см) и долины углубились (на 15-20 см). Можно ли это замерить локально? Да, с помощью сети наземных приемников GPS, для которых местоположение можно вычислить с очень высокой точностью, но это дорого и сложно, а точность спутниковых наблюдений уже превосходит наземные. Кстати, показанная интерферограмма вычислена за пару часов на обычном лаптопе с помощью Open Source утилит GMTSAR (фактически, это расширение для знаменитых в области наук о Земле утилит GMT).

Как растут горы — спутниковая интерферограмма землетрясения магнитудой 6.5 баллов в Монте Кристо, Невада, США

Где брать данные ДЗЗ

Данные спутниковых аппаратов по отдельности доступны в каталогах управляющих спутниками организаций, а еще существуют открытые каталоги, включающие множество датасетов, особенно интересен каталог Google Earth Engine Datasets, все данные из которого могут быть бесплатно обработаны с помощью системы Google Earth Engine: A planetary-scale platform for Earth science data & analysis. Каталог включает амплитудные радарные снимки, но не фазовые (поскольку операции усреднения и другие для них не имеют смысла, из них нельзя построить композит на всю территорию планеты и в глобальном каталоге они бесполезны). Для получения оптических и радарных снимков со спутников Sentinel-1 и Sentinel-2 удобна Python библиотека SentinelSat, для скачивания рельефа SRTM 30м и 90м существует Python библиотека Elevation. Смотрите также продукты в виде GeoTIFF или NetCDF файлов на сайтах:

Примеры данных ДЗЗ

Спутники на удивление много всего умеют измерять, и часто с поразительной точностью, а главное, многие собранные данные бесплатны и легко доступны. Что интересно, десятилетие назад точность и количество данных дистанционного зондирования, разумеется, уступали современным, но скорее количественно (доступное разрешение выросло в несколько раз, частота получения данных увеличилась, орбиты спутников стали известны точнее и это улучшило качество обработки результатов измерений и т.п.), чем качественно. Перечислим некоторые популярные и открыто доступные данные:

- спутниковые снимки в разных диапазонах (видимые, инфракрасные, тепловые) с аппаратов Landsat 8 разрешением 15/30/100м (также доступны архивы Landsat 7 и более ранних, только следует учесть, что оптика Landsat 7 постепенно деградировала и не все снимки одинаково полезны), Sentinel 2 разрешением 10/20/60м и другие;

- радарные снимки Sentinel 1 разрешением от 5х5м и другие;

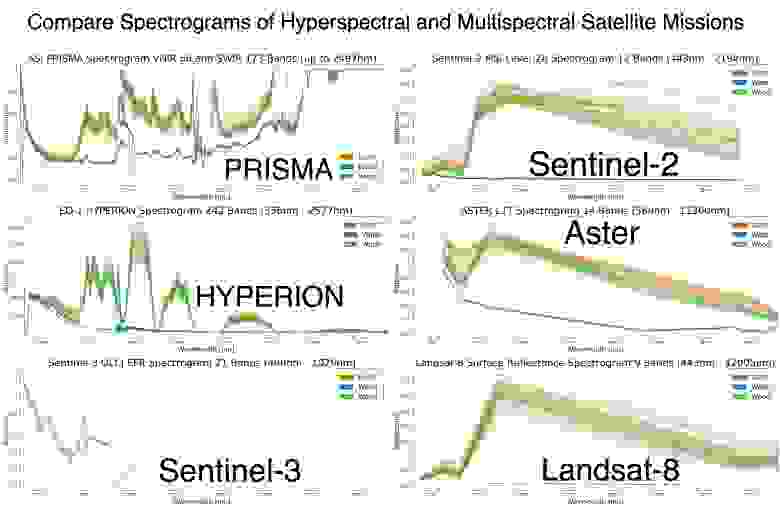

- гиперспектральные снимки (больше двухсот каналов) HYPERION разрешением 30м (однако, бесплатно доступные снимки HYPERION очень мало где есть, так что редко могут пригодиться) и PRISMA (спутник новый и еще не «обкатанный», в архиве мало снимков доступно и их качество, зачастую, оставляет желать лучшего);

- спутниковая альтиметрия (измеряют расстояние от спутника до земной поверхности, особенно полезны для точного картирования уровня водной поверхности) — разрешение зависит от плотности спутниковых треков для данной местности и выбранных алгоритмов обработки, измерения уровня производится с точностью порядка сантиметров и даже миллиметров;

- спутниковая гравиметрия (измерение гравитационного поля Земли, сокращенно — гравика) разрешением порядка десятков километров;

- спутниковая магнитометрия (измерение магнитного поля Земли, сокращенно — магнитка) разрешением порядка десятков километров;

- а также другие данные.

Compare Spectrograms of Hyperspectral and Multispectral Satellite Missions

Что еще можно узнать о Земле по данным ДЗЗ

Результаты прямых дистанционных измерений не только широко используются сами по себе, но и служат основой для получения многих других результатов, включая:

- глобальные модели рельефа (для почти всей территории планеты) SRTM, ALOS, ASTER разрешением от 30м (использованы методы анализа стереопар снимков, радарные съемки и данные со спутниковых альтиметров);

- глобальные гравитационные модели WGM2012, Sandwell & Smith Gravity разрешением около 4км (на основе спутниковой гравиметрии и глобального рельефа ETOPO1), глобальная гравитационная модель GGM plus 2013 разрешением около 200м (на основе спутниковой гравиметрии и данных рельефа SRTM 90м);

- глобальная модель батиметрии GEBCO 2020 разрешением около 500м (использованы данные спутниковой гравиметрии, альтиметрии, глобальный рельеф и, вдобавок, судовые измерения);

- карты различных композитов из оптических и инфракрасных каналов снимков, включая вегетационный индекс NDVI (используется для выделения областей с растительностью на снимках и оценки ее состояния) и многие другие;

- карты загрязнения воздуха, облачности и прочие составляются на основе специализированных каналов спутниковых снимков.

Перечисленные глобальные модели очень полезны, например, решением обратной задачи гравики можно восстановить соответствующее распределение гравитационных потенциалов, то есть построить модель (аномалий) геологической плотности:

Геологическая модель островов Фого (справа) и Брава (слева), Кабо-Верде

А кроме того, для детального изучения территорий существует множество способов локального улучшения разрешения данных.

Пример: создание локальных гравитационных карт высокого разрешения

Можно построить детальные гравитационные карты, используя спутниковую гравиметрию и детальный рельеф (30м и точнее) или космические снимки (10м). Здесь и далее подразумевается вертикальная компонента гравитационного поля.

Что интересно, многие отечественные геофизики не понимают, как это возможно (преобразование Фурье явно «прошло» мимо них), хотя методики построения глобальных гравитационных моделей (доступны только в оригинале, то есть, на английском языке) WGM2012, Sandwell & Smith Gravity, GGM plus 2013 общедоступны. Впрочем, совсем не обязательно их читать целиком, поскольку основой служит простой и легко проверяемый факт. Посмотрим вот эти графики корреляции (в некоторых источниках используется термин когерентность, хотя сами вычисления аналогичны) между гравитационным полем и рельефом:

[https://www.linkedin.com/pulse/computing-coherence-between-two-dimensional-gravity-grids-pechnikov/](Spectral Coherence between Gravity and Bathymetry Grids)

Здесь слева показано значение корреляции между гравитационными данными и батиметрией (рельефом дна), сдвиг от нуля вправо по оси абсцисс объясняется тем, что гравитационные данные измерены на поверхности, а батиметрия (очевидно) на дне, при этом глубина изучаемой территории составляет 3-4км. Справа показан график, аналогичный полученному в известной статье от НАСА (включена в сборник рецептов для батиметрии GEBCO, в статье по ссылке описано подробнее), где также есть аналогичное смещение от нуля по оси абсцисс. Длина волны означает характерный размер неоднородности; как видим, мы можем вычислить значение гравитации по батиметрии (рельефу дна). Разумеется, на суше все аналогично, просто оригинальная статья относится именно к данным батиметрии. Подробности и исходный код доступны по ссылке выше.

Ключевым моментом является линейная связь спектральных компонент гравитационного поля и рельефа — для каждой длины волны (характерного размера неоднородностей) отношение спектральных компонент постоянно. Однако, поскольку это отношение является функцией длины волны, линейная связь между непосредственно гравикой и рельефом отсутствует! Замечу, что характер этой связи известен (да, в общем, и очевиден — амплитуда компонент должна быстро уменьшаться, чтобы энергия поля была конечной) и по нему можно вычислять геологическую плотность через индекс фрактальности, но это, как говорится, совсем другой разговор, ограничусь просто ссылкой на статью и программный код: The Density-Depth Model by Spectral Fractal Dimension Index

Пример вычисления локальной гравики высокого разрешения по данным рельефа (исходный код доступен по ссылке ниже):

Build Super-resolution Gravity from GGMplus Free-Air Gravity Anomaly (200m) enhanced by SRTM topography (30m)

Аналогично можно использовать и ортофотоснимки или космоснимки для улучшения детальности рельефа (исходный код доступен по ссылке ниже):

В каждом случае, перед вычислениями необходимо строить коррелограмму, как описано выше, и проверять наличие высокой корреляции между спектральными компонентами. При отсутствии такой корреляции исходные данные некорректны и качества результатов окажется непредсказуемым. Причинами отсутствия корреляции могут быть ошибки позиционирования данных друг относительно друга (существенное смещение координат) или плохое качество снимка (заметные облака или невидимая глазом облачная дымка), а также некорректность используемой в качестве основы гравики на выбранной территории (например, качество модели гравики GGM plus 2013 хорошее на территории Индонезии и плохое в Южной Америке).

Заключение

Существует еще множество вариантов использования данных дистанционного зондирования Земли и при наличии общедоступных и бесплатных платформ для их облачной обработки, таких, как Google Earth Engine: A planetary-scale platform for Earth science data & analysis каждый может попробовать свои силы. Google Earth Engine (GEE) предоставляет также множество примеров скриптов, в том числе, для визуализации каждого доступного набора данных. Аналогично, Open Source утилиты GMTSAR сопровождаются множеством примеров и обширной документацией.

Источник

Дистанционное зондирование

Преимущества дистанционного зондирования

Дистанционным зондированием называют получение информации об объектах без вхождения с ними в физический контакт. Однако это определение является слишком широким.

Поэтому введем некоторые ограничения, позволяющие конкретизировать особенности понятия «дистанционное зондирование», и в частности, важного для обеспечения безопасности авиации понятия дистанционного зондирования атмосферы. Во-первых, предполагают, что информацию получают с помощью технических средств.

Во-вторых, речь идет об объектах, находящихся на значительных расстояниях от технических средств, что принципиально отличает ДЗ от других научно-технических направлений, таких как неразрушающий контроль материалов и изделий, медицинская диагностика и т. п. Добавим, что ДЗ использует косвенные методы измерения.

Дистанционное зондирование включает исследования атмосферы и земной поверхности, в последнее время развились и подповерхностные методы ДЗ. Применение методов и средств дистанционного неконтактного получения информации о состоянии и параметрах тропосферы способствует безопасности авиации.

Главные преимущества ДЗ — это высокая скорость получения данных о больших объемах атмосферы (или о больших площадях земной поверхности), а также возможность получения информации об объектах, практически недоступных для исследования другими способами. С традиционными метеорологическими измерениями в верхней атмосфере, выполняемыми с помощью шаров-зондов, широко и систематически применяются сложные методы ДЗ.

Дистанционное зондирование стоит довольно дорого, особенно космическое. Несмотря на это, сравнительный анализ затрат и получаемых результатов доказывает высокую экономическую эффективность зондирования. Кроме того, использование данных зондирования, в частности, метеорологических спутников, наземных и бортовых радиолокационных средств, сохранило тысячи человеческих жизней за счет предупреждения стихийных бедствий и избежания опасных метеорологических явлений. Поэтому научно-исследовательская. экспериментальная, конструкторская и оперативная деятельность в области ДЗ, которая интенсивно развивается в ведущих странах мира, является полностью оправданной.

Объекты и применение дистанционного зондирования

Основными объектами ДЗ являются:

погода и климат (осадки, облака, ветер, турбулентность, излучения);

элементы окружающей среды (аэрозоли, газы, электричество атмосферы, перенос, т. е. перераспределение в атмосфере той или иной субстанции);

океаны и моря (морское волнение, течения, количество воды, лед);

земная поверхность (растительность, геологические исследования, изучения ресурсов, высото-метрия).

Информация, получаемая средствами ДЗ, необходима для многих отраслей науки, техники и экономики. Количество потенциальных потребителей этой информации постоянно растет.

С целью обеспечения безопасности полетов ДЗ используется:

метеорологией, климатологией и физикой атмосферы (оперативные данные для прогноза погоды, определения профиля температуры, давления и содержания водяного пара в атмосфере, измерения скорости ветра и т. п.);

спутниковой навигацией, связью, в радиолокационных наблюдениях и радионавигации (эти области требуют данных об условиях распространения радиоволн, которые оперативно получаются средствами ДЗ);

авиацией, например, прогноз метеоусловий в аэропортах и на авиатрассах, оперативное обнаружение опасных метеорологических явлений, таких как град, гроза, турбулентность, сдвиг ветра, микровзрыв и обледенение.

Кроме того, важными являются такие области, в которых летательные аппараты используются в качестве носителей средств ДЗ:

гидрология, включая оценку и управление водными ресурсами, прогнозирование таяния снегов, предупреждения о паводках;

аграрные области (прогноз и управление погодой, контроль типа, распространения и состояния растительного покрова, построение карт типов грунтов, определение влажности, предупреждение градобитий, прогноз урожая);

экология (контроль загрязнения атмосферы и земной поверхности);

океанография (например, измерение температуры морской поверхности, исследования океанических течений и спектров морского волнения);

гляциология (например, отображение распространения и движения ледовых щитов и морского льда, определения возможности морского судоходства в ледовых условиях);

геология, геоморфология и геодезия (например, идентификация типа горных пород, локализация геологических дефектов и аномалий, измерение

параметров Земли и наблюдение тектонического движения);

топография и картография (в частности, получение точных данных о высоте и привязке их к данной системе координат, производство карт и внесение изменений в них);

контроль стихийных бедствий (в том числе контроль объема паводков, предупреждение о песчаных и пылевых бурях, лавинах, оползнях, определение маршрутов лавин и т. п.);

планирование в других технических приложениях (например, инвентаризация землепользования и контроль изменений, оценка земельных ресурсов, наблюдение за движением транспорта);

военные применения (контроль передвижения техники и воинских формирований, оценка местности).

Системы и методы дистанционного зондирования

Классификация систем ДЗ основывается на привычных для специалистов по радиолокации отличиях между активными и пассивными системами. Активные системы облучают исследуемую среду электромагнитным излучением (ЭМИ), которое обеспечивает система ДЗ, т. е. в этом случае средство ДЗ генерирует электромагнитную энергию и излучает ее в направлении исследуемого объекта. Пассивные системы воспринимают ЭМИ от исследуемого объекта естественным образом. Это может быть, как собственное ЭМИ, возникающее в самом объекте зондирования, например, тепловое излучение, так и рассеянное ЭМИ какого-либо естественного внешнего источника, например, солнечного излучения. Преимущества и недостатки каждого из двух указанных типов систем ДЗ (активные и пассивные) определяются рядом факторов. Например, пассивная система практически неприменима в тех случаях, когда отсутствует достаточно интенсивное собственное излучение исследуемых объектов в заданном диапазоне длин волн. С другой стороны, активная система становится технически невыполнимой, если излучаемая мощность, необходимая для получения достаточного отраженного сигнала, оказывается слишком большой.

В ряде случаев для получения необходимой информации желательно знать точные параметры излучаемого сигнала, чтобы обеспечить какие-то специальные возможности анализа, например, измерение доплеровского сдвига частоты отраженного сигнала для оценки движения цели по отношению датчика (приемника) или изменения поляризации отраженного сигнала относительно зондирующего сигнала. Как и любые информационно-измерительные системы, которые используют ЭМИ, системы ДЗ различаются по диапазонам частот электромагнитных колебаний, например, ультрафиолетовые, видимого света, инфракрасные, миллиметровые, сантиметровые, дециметровые.

Рассмотрим ДЗ атмосферы, в частности, тропосферы — той части земной атмосферы, которая непосредственно прилегает к поверхности Земли. Тропосфера простирается до высот 10-15 км, а в тропических широтах — до 18 км. Использование ДЗ с целью метеорологического обеспечения безопасности полетов требует внимания к системам, которые рассматривают атмосферу как трехмерный, объемно распределенный объект, и позволяют получать профили атмосферы в разных направлениях зондирования.

Объектами зондирования, или целями, могут быть флюктуации, которые естественно происходят в атмосфере, а также фиксированные объекты на определенном расстоянии от средства ДЗ. Важно понять суть разных видов взаимодействия между ЭМИ и атмосферой. Разные виды такого взаимодействия — это удобный способ классификации методов ДЗ. Они основываются на затухании, рассеянии и излучении электромагнитных колебаний объектами зондирования. Схемы основных процессов взаимодействия электромагнитных колебаний с атмосферными неоднородностями применительно к задачам ДЗ.

В первом случае излучение от заданного известного источника (передатчика) поступает на вход приемника после того, как оно прошло через исследуемый объект. Оценивается величина ослабления излучения на трассе распространения от передатчика к приемнику, при этом предполагается, что величина потерь электромагнитной энергии при прохождении через объект связана со свойствами этого объекта. Причиной потерь может быть поглощение или комбинация поглощения и рассеяния, что лежит в основе получения информации об объекте. Много методов ДЗ по сути основаны на таком подходе.

Во втором случае, когда источник сам является источником излучения, обычно возникает задача измерения инфракрасной или/и микроволновой эмиссии, что используется для получения информации о тепловой структуре атмосферы и других ее свойствах. Кроме того, такой подход характерен для исследования молниевого разряда на основе его собственного радиоизлучения и для обнаружения грозы на больших расстояниях.

Третий случай состоит в использовании рассеяния электромагнитных колебаний атмосферным образованием для получения информации о нем. На свойстве рассеяния основаны различные способы ДЗ. Один из них характеризуется тем, что исследуемая среда освещается каким-то источником некогерентного излучения, например, солнечным светом или инфракрасным излучением, которое исходит от поверхности Земли, а датчик средства ДЗ принимает рассеянное объектом излучение. Другой — тем, что объект облучается специальным искусственным (когерентным или некогерентным) источником, например, лазером или источником с длиной волны от дециметров до миллиметров (как в случае радиолокатора). Это излучение рассеивается объектом, обнаруживается приемником и используется для извлечения информации о рассеивающем объекте.

Заметим, что первый из рассмотренных случаев соответствует активной системе зондирования, второй — пассивной, а третий реализуется как в пассивном, так и в активном вариантах.

Активная система ДЗ может быть моно-статической, когда передатчик и приемник средства ДЗ размещаются на одной позиции, бистатической, или даже мульти-статической, когда система состоит из одного или нескольких передатчиков и нескольких приемников, расположенных в разных позициях.

Классификация не будет достаточно полной, если не указать основные технические средства ДЗ: радиолокаторы, радиометры, лидеры и другие устройства или системы, используемые в качестве датчиков ДЗ.

Изучение атмосферы с помощью ДЗ включает использования приборов, устанавливаемых на искусственных спутниках Земли и орбитальных станциях, самолетах, ракетах, воздушных шарах, а также средствами, размещенными на земле. Чаще всего носителями средств ДЗ являются спутники, самолеты и платформы наземного базирования.

Обратные задачи

Задачи ДЗ — это обратные задачи, т. е. такие, при решении которых вынуждены идти от результата к причине. К ним относятся все задачи обработки и интерпретации данных наблюдений. Теория обратных задач — самостоятельная математическая дисциплина, а ДЗ атмосферы — лишь одно из научно-технических направлений, для которых теория обратных задач является важной. В прикладном аспекте необходимо хорошо понимать, как ЭМИ взаимодействует с исследуемыми атмосферными объектами, формируя сигналы, которые используются для получения информации об атмосфере. В идеальном случае между измеренным параметром сигнала и оцениваемой характеристикой атмосферы существует взаимно однозначное соответствие. Но в реальных ситуациях всегда возникают характерные для обратных задач проблемы.

Рассмотрим простой пример, который относится к пассивному зондированию атмосферы. Предположим, что поглощающий газ в атмосфере характеризуется собственным излучением, зависящим от температуры газа. Это излучение воспринимается датчиком, расположенным на спутнике. Предположим также, что существует связь между длиной волны излучения и температурой, а температура зависит от высоты слоя атмосферы. Тогда знание взаимосвязи между интенсивностью излучения, длиной волны излучения и температурой газа дает способ оценки температуры атмосферного газа как функции длины волны и, следовательно, высоты. На самом деле ситуация намного сложнее по сравнению с описанным идеальным случаем. Излучение на заданной длине волны не исходит из одного слоя на соответствующей высоте, а распределено по толще атмосферы, поэтому нет взаимно однозначного соответствия между длиной волны и высотой, как это предполагалось для идеального случая, что вызывает размытость этой связи. Этот пример является типичным для многих обратных задач, где границы интегрирования зависят от особенностей конкретной задачи. Это уравнение известно, как интегральное уравнение Фредгольма первого рода. Оно характеризуется тем, что границы интеграла фиксированные, появляется только в подынтегральном выражении. Функция называется ядром или функцией ядра уравнения.

Разные задачи ДЗ сводятся к уравнению или к подобным уравнениям. Для решения таких задач необходимо выполнить обратное преобразование, чтобы по результатам измерений g. получить распределение. Такие обратные задачи называются некорректными, или некорректно поставленными задачами. Их решение ассоциировано с преодолением трех следующих трудностей. В принципе решение некорректной задачи может оказаться математически несуществующим, неоднозначным или неустойчивым. Отсутствие решения

С точки зрения ДЗ, опасные метеорологические явления (ОМЯ) можно рассматривать как объемно распределенные объекты, которые занимают определенные пространственные зоны в облачности или в безоблачной атмосфере (ясном небе). Физические признаки внешнего проявления ОМЯ, как правило, описываются параметрами, характеризующими интенсивность ОМЯ и которые в принципе можно измерять, например, параметры скорости ветра, напряженности электрического и магнитного полей, интенсивность осадков. Физические параметры ОМЯ рассмотрены.

Районы атмосферы, в которых параметры, характеризующие интенсивность ОМЯ, превышают некоторый заданный уровень, называются зонами ОМЯ. Процесс обнаружения ОМЯ и отнесение их зон к определенным пространственным координатам в заданное время на основании результатов ДЗ называется локализацией зон ОМЯ.

Таким образом, в процессе локализации средствами микроволнового ДЗ атмосферы обнаруживают зоны ОМЯ и определяют их местоположение в заданной системе координат. В ряде случаев можно оценить также степень интенсивности ОМЯ.

Локализация опасных для полетов зон бортовыми радиолокационными средствами — это оперативное обнаружение и определение местоположения с помощью метео-навигационных радиолокаторов (МНРЛС) и других боровых устройств, которые могут быть сопряжены с МНРЛС.

Источник