Отметьте каким способом древние эвенки ловили рыбу

Рыболовство не получило своего отражения ни в календаре, ни в героических сказаниях и родовых преданиях. В хозяйстве большинства эвенков оно имело подсобный характер. Подобно ягодам, рыба разнообразила постоянную мясную пищу. «Рыболовством занимаются нехотя и по нужде», — писал М. Кривошапкин в середине XIX в. об енисейских эвенках (№№ 160, 161). К. Рычков (№ 251, 1-2), побывавший в начале XX в. у илимпийских эвенков, писал, что «некоторые старики относятся с презрением к рыбному промыслу». Только на Охотском побережье, на некоторых больших реках и в озерных районах рыболовством занимались круглый год.

В реках Енисея, Верхней Ангары, Витима ловились таймень, хариус, карась, сиг, елец, ленок, окунь, щука, язь, налим. В Вилюй с Лены заходили нельма, чир, моксун, стерлядь, а в реки Охотского моря — кета, кунжа, майма, чавыча, нерка. На Амуре и его притоках производился лов белуги, калуги, осетра, лосося, сазана.

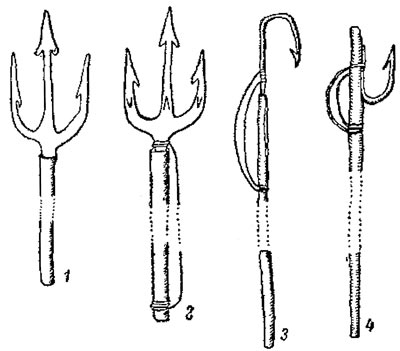

Древними охотничьими способами, сохранившимися до сих пор, были покол рыбы и стрельба по ней. Кололи острогой. Существовали три вида этого орудия. Первый — острога кирамки (бaдар), характерная для всех эвенков. Состояла она из относительно короткого (2 м) древка и плотно всаженного в один конец его на-

80

конечника-трезубца. На концах каждого зубца могло быть по одному зубцу-зазубрине или по два на среднем и по одному на крайних. Ночью в конце лета и в начале осени, когда вода спадала, били острогой тайменей, хариусов, щук, язей. Искали рыбу с лучильником — таливун. Лученье называлось таликит. Лучили с лодки по заводям, двигаясь вдоль берега, держа в одной руке острогу, в другой лучильник. Северобайкальские и баунтовские эвенки в половодье выезжали с лучильником на пороги и били тайменей, осетров и щук. При лучении с лодки в нос ее втыкали металлическую подставку (таливун) для смолистых щепок, которые складывали поленницей и поджигали. Человек с острогой стоял посреди лодки и, заметив рыбу, быстро колол ее. На коротких стоянках, когда хотели полакомиться рыбой, острогу-гирамки заменяли заостренной на конце палкой. Лучильником также служила палка с навитой на конце горящей берестой. Зимой острогой с коротким древком били рыбу через прорубь. Богатые эвенки-манегры, по описанию Маака (№ 241, 74), с осени ставили на речках запоры с 1-2 отверстиями, Когда река замерзала, над ними делали прорубь и ставили чум, в котором усаживался рыбак и колол острогой рыбу, стремящуюся пройти в оставленное отверстие.

девгэ — была характерна только для забайкальских и амурских групп эвенков и употреблялась на крупную рыбу весом до 20 кг — белугу, калугу, кету, горбушу, осетра, тайменя, ленка и др. Трезубец-дебгэ отличался от трезубца-гирамки: крайние зубцы его были всегда короче среднего, на каждом из них имелись 2-3 зазубрины (заостренные на конце отростки), обращенные острием в стороны основания зубца. Две зазубрины располагались на широкой поверхности зубца, третья помещалась ближе к его острию. На шейке среднего зубца были 4 такие зазубрины (две на широкой поверхности зубца, две на боковых его сторонах). У основания трезубца находилось кольцо, к которому привязывали ремень или веревку длиной до 20-30 м. Второй конец ее привязывали к нижнему концу древка (най) длиной до 4-6 м. Иногда конец ремня привязывали к шейке трезубца. Трезубец насаживали в отверстие на верхнем конце древка таким образом, чтобы при ударе о рыбу он мог соскочить. Некоторые из амурских эвенков-манегров привязывали к ремню еще поплавок из пузыря калуги. Дебгэ метали с лодки. Вонзившись в рыбу, трезубец соскакивал с древка, и раненая рыба металась в воде на ремне. Когда движения рыбы ослабевали, ее за ремень или веревку подтягивали к лодке, добивали палкой или особым крюком на короткой рукоятке и подымали в лодку (рис. 8).

Второй тип остроги-гарпуна — элгу

эйгу — был распространен по всем притокам Амура и рекам, впадающим в Охотское море. Это орудие лова также применяли при добывании крупной

81

рыбы и использовали на больших; глубинах. Его гибкое древко (най) достигало в длину 4.5-6 м. Зейские эвенки, сохранившие элгу и в наше время, на некотором расстоянии от верхнего заостренного конца делали в древке углубление, в которое вкладывали шейку крюка (МА, 1947); амурские (№ 241) — втыкали его под ременную обвязку. Конец крюка имел зубец с зазубриной. Крюк укладывали в ложе острием в одном направлении с заостренным концом древка. Чтобы он плотнее держался, на нем делали

Рис. 8. Остроги. I — кирамки, най; 2 — девгэ (Амур, Учур, Охотское побережье); 3, 4 — элгу (там же).

зубец, вкладываемый в специальное отверстие в ложе (аянск.). На противоположной стороне шейки крюка около зубца имелась петля для привязывания короткого ремня или веревки (сюдум), свитой из сухожилий, другой конец которой привязывали к нижнему концу древка или неподалеку от крюка. При ударе конец древка, вонзившись в дно, сотрясался, и крюк, соскочив и войдя в рыбу, цепко держал ее. От движения рыбы древко соскакивало, и ремень разматывался. Некоторые из эвенков-манегров укрепляли на древке два крюка с зубчиками для вкладывания в ложе, и каждый крюк имел свой ремень. К ремням привязывали поплавки (колбоки) в виде свернутых в трубку кусков бересты. По поплавку или по соскакивающему древку следили, когда рыба успокоится, после чего подтягивали ее к лодке или подъезжали к ней на лодке и добивали. Аянские эвенки <по записям Пекарского)

82

метали острогу-гарпун так, чтобы конец древка прошел ниже рыбы.

У среднеамурских эвенков (Маак) было широко распространено высматривание рыбы с «беседки» (тэгэмкин) или с лабаза (дэлкэн). Этот способ — тыгилэк (букв. «подстерегание») применялся после спада воды. «Беседка» состояла из трех жердей, воткнутых в дно прибрежной отмели или на середине реки; вверху они связывались или перекрещивались; на связку накладывали маленькую дощечку для сидения, «Беседка» возвышалась над водой на 2 м. Один из рыболовов сидел на ней и днями высматривал рыбу. Находящиеся в лодках ждали, когда он покажет рукой направление и крикнет: «Гидалакэл!» (Коли!).

С появлением огнестрельного оружия рыбу стали бить из ружья. Способ стрельбы по рыбе был характерен для всех эвенков, которые вели свое происхождение от группы орочен, поэтому он пережиточно встречался и среди илимпийской группы к северу от Нижней Тунгуски. Стреляли в рыбу обычно днем, когда она «играла» на солнце.

Одним из древних способов добычи рыбы (его происхождение уходило в серовский этап неолита) был покол ее с рыбкой-приманкой (печер) через лунку проруби. Он сохранялся стариками еще в 30-х годах XX в. среди эвенков бассейнов Енисея, Верхней Ангары, верхней части Алдана, а также среди потомков «сидячих» эвенков удской группы, У енисейских эвенков печер — это большой деревянный поплавок, к которому привязывали веревку из кедрового корня с деревянным крючком на конце. На крючок насаживали живую сорогу (пею — сымск.), «мундушку» или гальян (мунну

пунду — подк.-тунг., нижнетунг. и верхнеалд.). В иных случаях к крючку привязывали костяную или каменную рыбку-приманку — печер (колар — ербогоч.), которая служила и грузом. Зимой старики, сидя у лунки, приманивали рыбу, пошевеливая короткой бечевкой, к которой был привязан печер. Когда рыба подходила, кололи ее острогой с коротким древком. Ербогоченские эвенки часто обматывали костяную рыбку красной ниткой или рисовали на ней

83

краской полоски, иногда привязывали красные тряпочки (халга-карин — букв. «ножки»), которые от движения походили на поплавки. Удские эвенки изготовляли раньше веревку из конского волоса, а рыбку из кости. У сымских эвенков летом приманка заменялась лучком подшейного волоса оленя, привязанного к веревке из кедрового корня. Такая удочка называлась nexu. Разновидностью подобной удочки у северобайкальских эвенков был бармас. Это тоже деревянный (позже железный) крючок, привязанный к веревке и имеющий наживку — озерного червя. Веревку обматывали красной шерстянкой. Бармасом, как и печером, зимой ловили рыбу только старики. Прорубив лунку во льду, садились около и спускали в нее удочку. Сидя, слегка пошевеливали палочкой так, чтобы веревка находилась в постоянном движении. Верхнеалданские эвенки еще недавно для такой рыбалки выбирали хороший «талик» — хэюм (выход теплых ключей в реку), делали лунку и спускали в нее удочку (налума) с живой наживкой (гальяном). Рыба подплывала к отверстию со свежим воздухом и легко попадала на приманку.

Некоторые из стариков подкаменнотунгусской группы еще в 30-х годах зимой над мелкокаменистым дном делали во льду лунки и с вечера на ночь спускали крючки с живой наживкой. Верхний конец веревки закрепляли на палочке у лунки. Таких удочек на ночь ставили несколько штук. Утром осматривали снасть и вытаскивали попавших налимов. Удочкой — хинна

хинда (налума — зейск.) — на длинном удилище с наживкой (червем) изредка летом ловили рыбу подростки. Илимпийские эвенки, по сообщению И. М. Суслова, привязывали к удочке кончик заячьего хвоста.

Распространенным способом рыбной ловли был укикит — перегораживание мелких рек. Обычно это делали осенью, когда вода стояла невысоко, реже — весной. Запор (уки, кэ?эр, кэнер, далин) строили из треног, которые втыкали в дно реки, на треноги укладывали перекладины и переплетали их вертикально тальниковыми прутьями. Запор ставили перпендикулярно к берегу, оставляя в нем промежутки для укрепления морд (кэ?ер, далин, налба); для неходовой рыбы отверстие морды всегда направляли против течения, для ходовой — по течению. В запоре помещали 1-3 морды. Осматривали запоры и выбирали рыбу по утрам.

Подкаменнотунгусские и северобайкальские эвенки иногда строили на реках запор под углом в 45-60° в направлении по течению. На месте соединения крыльев запора, которые сходились и образовывали как бы коридорчик, на дне речки укрепляли ящик (подк.-тунг.) или подвешивали морду (северобайк.), которая покачивалась от движения воды. Рыба набиралась в морду, и утром ее вынимали крюком или руками.

Большинство горнотаежных охотников сетей не знало и не умело обращаться с ними. Жившие близко от русских и имевшие

84

сеть (адыл) ставили ее на ночь, завозя на лодке на середину реки. Сеть осматривали по утрам и вытаскивали рыбу крюком (уривун) на короткой ручке. Енисейские и северобайкальские эвенки ловили рыбу на более широких речках, с медленным течением. Поэтому один конец бечевы сети завозили на лодке, второй укрепляли на берегу. Выпустив всю сеть в воду, некоторое время выжидали. Один-два человека с боталом (булэвун) — длинной палкой в руках — шли по воде вдоль берега и пугали рыбу, гоня ее в сторону сети.

Подледный лов сетью применялся у эвенков озерных районов к северу от Нижней Тунгуски (№№ 84, 85) и у нелькано-аянских (№№ 222, 223). Весной, в местах зимовки рыбы, во льду поперек реки делали прорубь. В нее просовывали крюком жердь, к которой на длинной веревке была привязана сеть. Поддерживая сеть длинной вилообразной на конце жердью, продвигали ее ко второй проруби. Выведя сеть к последней проруби, укрепляли концы бечевы. Сеть вытаскивали на следующий день, глуша рыбу палкой. Э. К. Пекарский (№ 223, 42) видел у отдельных нелькано-аянских эвенков до 3-4 сети, поставленные одна за другой. Р. Маак (№ 241, 151) наблюдал, как богатые манегры и килены устраивали заколы, в отверстия которых укрепляли сеть, привязывали ее верхние края к шестам, соединявшим козлы закола. Такая сеть для вытаскивания имела привязанную к нижнему краю веревку. Сети вязали мужчины, и только у среднеамурских эвенков этим делом занимались женщины. Озерные сети плели из крапивного волокна или из дикой конопли (онокто), сети-адыл для рек с каменистым дном — из конского волоса, а сети-алга (с большими ячеями) — из покупной пряжи и ниток. Озерные илимпийские эвенки делали сети из сухожильных ниток (№ 182, II, 590).

Источник

Отметьте каким способом древние эвенки ловили рыбу

Рыболовство не получило своего отражения ни в календаре, ни в героических сказаниях и родовых преданиях. В хозяйстве большинства эвенков оно имело подсобный характер. Подобно ягодам, рыба разнообразила постоянную мясную пищу. «Рыболовством занимаются нехотя и по нужде», — писал М. Кривошапкин в середине XIX в. об енисейских эвенках (№№ 160, 161). К. Рычков (№ 251, 1-2), побывавший в начале XX в. у илимпийских эвенков, писал, что «некоторые старики относятся с презрением к рыбному промыслу». Только на Охотском побережье, на некоторых больших реках и в озерных районах рыболовством занимались круглый год.

В реках Енисея, Верхней Ангары, Витима ловились таймень, хариус, карась, сиг, елец, ленок, окунь, щука, язь, налим. В Вилюй с Лены заходили нельма, чир, моксун, стерлядь, а в реки Охотского моря — кета, кунжа, майма, чавыча, нерка. На Амуре и его притоках производился лов белуги, калуги, осетра, лосося, сазана.

Древними охотничьими способами, сохранившимися до сих пор, были покол рыбы и стрельба по ней. Кололи острогой. Существовали три вида этого орудия. Первый — острога кирамки (бaдар), характерная для всех эвенков. Состояла она из относительно короткого (2 м) древка и плотно всаженного в один конец его на-

80

конечника-трезубца. На концах каждого зубца могло быть по одному зубцу-зазубрине или по два на среднем и по одному на крайних. Ночью в конце лета и в начале осени, когда вода спадала, били острогой тайменей, хариусов, щук, язей. Искали рыбу с лучильником — таливун. Лученье называлось таликит. Лучили с лодки по заводям, двигаясь вдоль берега, держа в одной руке острогу, в другой лучильник. Северобайкальские и баунтовские эвенки в половодье выезжали с лучильником на пороги и били тайменей, осетров и щук. При лучении с лодки в нос ее втыкали металлическую подставку (таливун) для смолистых щепок, которые складывали поленницей и поджигали. Человек с острогой стоял посреди лодки и, заметив рыбу, быстро колол ее. На коротких стоянках, когда хотели полакомиться рыбой, острогу-гирамки заменяли заостренной на конце палкой. Лучильником также служила палка с навитой на конце горящей берестой. Зимой острогой с коротким древком били рыбу через прорубь. Богатые эвенки-манегры, по описанию Маака (№ 241, 74), с осени ставили на речках запоры с 1-2 отверстиями, Когда река замерзала, над ними делали прорубь и ставили чум, в котором усаживался рыбак и колол острогой рыбу, стремящуюся пройти в оставленное отверстие.

девгэ — была характерна только для забайкальских и амурских групп эвенков и употреблялась на крупную рыбу весом до 20 кг — белугу, калугу, кету, горбушу, осетра, тайменя, ленка и др. Трезубец-дебгэ отличался от трезубца-гирамки: крайние зубцы его были всегда короче среднего, на каждом из них имелись 2-3 зазубрины (заостренные на конце отростки), обращенные острием в стороны основания зубца. Две зазубрины располагались на широкой поверхности зубца, третья помещалась ближе к его острию. На шейке среднего зубца были 4 такие зазубрины (две на широкой поверхности зубца, две на боковых его сторонах). У основания трезубца находилось кольцо, к которому привязывали ремень или веревку длиной до 20-30 м. Второй конец ее привязывали к нижнему концу древка (най) длиной до 4-6 м. Иногда конец ремня привязывали к шейке трезубца. Трезубец насаживали в отверстие на верхнем конце древка таким образом, чтобы при ударе о рыбу он мог соскочить. Некоторые из амурских эвенков-манегров привязывали к ремню еще поплавок из пузыря калуги. Дебгэ метали с лодки. Вонзившись в рыбу, трезубец соскакивал с древка, и раненая рыба металась в воде на ремне. Когда движения рыбы ослабевали, ее за ремень или веревку подтягивали к лодке, добивали палкой или особым крюком на короткой рукоятке и подымали в лодку (рис. 8).

Второй тип остроги-гарпуна — элгу

эйгу — был распространен по всем притокам Амура и рекам, впадающим в Охотское море. Это орудие лова также применяли при добывании крупной

81

рыбы и использовали на больших; глубинах. Его гибкое древко (най) достигало в длину 4.5-6 м. Зейские эвенки, сохранившие элгу и в наше время, на некотором расстоянии от верхнего заостренного конца делали в древке углубление, в которое вкладывали шейку крюка (МА, 1947); амурские (№ 241) — втыкали его под ременную обвязку. Конец крюка имел зубец с зазубриной. Крюк укладывали в ложе острием в одном направлении с заостренным концом древка. Чтобы он плотнее держался, на нем делали

Рис. 8. Остроги. I — кирамки, най; 2 — девгэ (Амур, Учур, Охотское побережье); 3, 4 — элгу (там же).

зубец, вкладываемый в специальное отверстие в ложе (аянск.). На противоположной стороне шейки крюка около зубца имелась петля для привязывания короткого ремня или веревки (сюдум), свитой из сухожилий, другой конец которой привязывали к нижнему концу древка или неподалеку от крюка. При ударе конец древка, вонзившись в дно, сотрясался, и крюк, соскочив и войдя в рыбу, цепко держал ее. От движения рыбы древко соскакивало, и ремень разматывался. Некоторые из эвенков-манегров укрепляли на древке два крюка с зубчиками для вкладывания в ложе, и каждый крюк имел свой ремень. К ремням привязывали поплавки (колбоки) в виде свернутых в трубку кусков бересты. По поплавку или по соскакивающему древку следили, когда рыба успокоится, после чего подтягивали ее к лодке или подъезжали к ней на лодке и добивали. Аянские эвенки <по записям Пекарского)

82

метали острогу-гарпун так, чтобы конец древка прошел ниже рыбы.

У среднеамурских эвенков (Маак) было широко распространено высматривание рыбы с «беседки» (тэгэмкин) или с лабаза (дэлкэн). Этот способ — тыгилэк (букв. «подстерегание») применялся после спада воды. «Беседка» состояла из трех жердей, воткнутых в дно прибрежной отмели или на середине реки; вверху они связывались или перекрещивались; на связку накладывали маленькую дощечку для сидения, «Беседка» возвышалась над водой на 2 м. Один из рыболовов сидел на ней и днями высматривал рыбу. Находящиеся в лодках ждали, когда он покажет рукой направление и крикнет: «Гидалакэл!» (Коли!).

С появлением огнестрельного оружия рыбу стали бить из ружья. Способ стрельбы по рыбе был характерен для всех эвенков, которые вели свое происхождение от группы орочен, поэтому он пережиточно встречался и среди илимпийской группы к северу от Нижней Тунгуски. Стреляли в рыбу обычно днем, когда она «играла» на солнце.

Одним из древних способов добычи рыбы (его происхождение уходило в серовский этап неолита) был покол ее с рыбкой-приманкой (печер) через лунку проруби. Он сохранялся стариками еще в 30-х годах XX в. среди эвенков бассейнов Енисея, Верхней Ангары, верхней части Алдана, а также среди потомков «сидячих» эвенков удской группы, У енисейских эвенков печер — это большой деревянный поплавок, к которому привязывали веревку из кедрового корня с деревянным крючком на конце. На крючок насаживали живую сорогу (пею — сымск.), «мундушку» или гальян (мунну

пунду — подк.-тунг., нижнетунг. и верхнеалд.). В иных случаях к крючку привязывали костяную или каменную рыбку-приманку — печер (колар — ербогоч.), которая служила и грузом. Зимой старики, сидя у лунки, приманивали рыбу, пошевеливая короткой бечевкой, к которой был привязан печер. Когда рыба подходила, кололи ее острогой с коротким древком. Ербогоченские эвенки часто обматывали костяную рыбку красной ниткой или рисовали на ней

83

краской полоски, иногда привязывали красные тряпочки (халга-карин — букв. «ножки»), которые от движения походили на поплавки. Удские эвенки изготовляли раньше веревку из конского волоса, а рыбку из кости. У сымских эвенков летом приманка заменялась лучком подшейного волоса оленя, привязанного к веревке из кедрового корня. Такая удочка называлась nexu. Разновидностью подобной удочки у северобайкальских эвенков был бармас. Это тоже деревянный (позже железный) крючок, привязанный к веревке и имеющий наживку — озерного червя. Веревку обматывали красной шерстянкой. Бармасом, как и печером, зимой ловили рыбу только старики. Прорубив лунку во льду, садились около и спускали в нее удочку. Сидя, слегка пошевеливали палочкой так, чтобы веревка находилась в постоянном движении. Верхнеалданские эвенки еще недавно для такой рыбалки выбирали хороший «талик» — хэюм (выход теплых ключей в реку), делали лунку и спускали в нее удочку (налума) с живой наживкой (гальяном). Рыба подплывала к отверстию со свежим воздухом и легко попадала на приманку.

Некоторые из стариков подкаменнотунгусской группы еще в 30-х годах зимой над мелкокаменистым дном делали во льду лунки и с вечера на ночь спускали крючки с живой наживкой. Верхний конец веревки закрепляли на палочке у лунки. Таких удочек на ночь ставили несколько штук. Утром осматривали снасть и вытаскивали попавших налимов. Удочкой — хинна

хинда (налума — зейск.) — на длинном удилище с наживкой (червем) изредка летом ловили рыбу подростки. Илимпийские эвенки, по сообщению И. М. Суслова, привязывали к удочке кончик заячьего хвоста.

Распространенным способом рыбной ловли был укикит — перегораживание мелких рек. Обычно это делали осенью, когда вода стояла невысоко, реже — весной. Запор (уки, кэ?эр, кэнер, далин) строили из треног, которые втыкали в дно реки, на треноги укладывали перекладины и переплетали их вертикально тальниковыми прутьями. Запор ставили перпендикулярно к берегу, оставляя в нем промежутки для укрепления морд (кэ?ер, далин, налба); для неходовой рыбы отверстие морды всегда направляли против течения, для ходовой — по течению. В запоре помещали 1-3 морды. Осматривали запоры и выбирали рыбу по утрам.

Подкаменнотунгусские и северобайкальские эвенки иногда строили на реках запор под углом в 45-60° в направлении по течению. На месте соединения крыльев запора, которые сходились и образовывали как бы коридорчик, на дне речки укрепляли ящик (подк.-тунг.) или подвешивали морду (северобайк.), которая покачивалась от движения воды. Рыба набиралась в морду, и утром ее вынимали крюком или руками.

Большинство горнотаежных охотников сетей не знало и не умело обращаться с ними. Жившие близко от русских и имевшие

84

сеть (адыл) ставили ее на ночь, завозя на лодке на середину реки. Сеть осматривали по утрам и вытаскивали рыбу крюком (уривун) на короткой ручке. Енисейские и северобайкальские эвенки ловили рыбу на более широких речках, с медленным течением. Поэтому один конец бечевы сети завозили на лодке, второй укрепляли на берегу. Выпустив всю сеть в воду, некоторое время выжидали. Один-два человека с боталом (булэвун) — длинной палкой в руках — шли по воде вдоль берега и пугали рыбу, гоня ее в сторону сети.

Подледный лов сетью применялся у эвенков озерных районов к северу от Нижней Тунгуски (№№ 84, 85) и у нелькано-аянских (№№ 222, 223). Весной, в местах зимовки рыбы, во льду поперек реки делали прорубь. В нее просовывали крюком жердь, к которой на длинной веревке была привязана сеть. Поддерживая сеть длинной вилообразной на конце жердью, продвигали ее ко второй проруби. Выведя сеть к последней проруби, укрепляли концы бечевы. Сеть вытаскивали на следующий день, глуша рыбу палкой. Э. К. Пекарский (№ 223, 42) видел у отдельных нелькано-аянских эвенков до 3-4 сети, поставленные одна за другой. Р. Маак (№ 241, 151) наблюдал, как богатые манегры и килены устраивали заколы, в отверстия которых укрепляли сеть, привязывали ее верхние края к шестам, соединявшим козлы закола. Такая сеть для вытаскивания имела привязанную к нижнему краю веревку. Сети вязали мужчины, и только у среднеамурских эвенков этим делом занимались женщины. Озерные сети плели из крапивного волокна или из дикой конопли (онокто), сети-адыл для рек с каменистым дном — из конского волоса, а сети-алга (с большими ячеями) — из покупной пряжи и ниток. Озерные илимпийские эвенки делали сети из сухожильных ниток (№ 182, II, 590).

Источник