Отличительные признаки видов печати

Для изготовления денежных знаков используются следующие виды печати:

а) Высокая печать

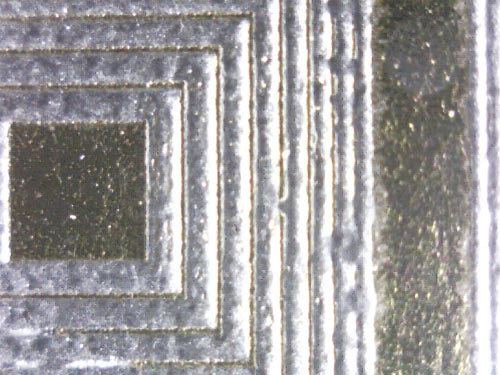

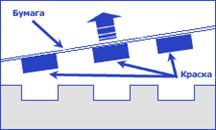

Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме, и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов. При этом по краям получаемых изображений образуется характерный «бортик» из краски и создаётся небольшая деформация бумаги. Схема процесса высокой печати приведена на рисунке. Именно таким образом выполнены изображения серий и номеров купюр на большинстве валют мира.

Схема процесса высокой печати:

|  |  |

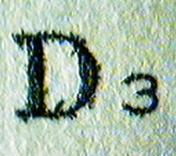

Буквы серийного номера выполненные способом высокой печати. Хорошо заметны следы давления на бумаге и красочный “бортик” по краям символов — характерные признаки высокой печати. |  Варианты серийного номера рублей РФ. На купюрах образца 1997 года выпуска серийные номера на купюрах могут иметь как строчные, так и прописные буквы. Варианты серийного номера рублей РФ. На купюрах образца 1997 года выпуска серийные номера на купюрах могут иметь как строчные, так и прописные буквы. |

б) Глубокая металлографская печать

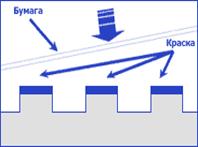

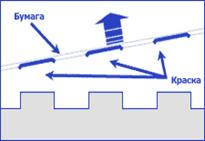

Формы глубокой печати устроены противоположным образом, по сравнению с формами высокой печати. Элементы изображений углублены в печатной форме. При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. Схема процесса глубокой печати приведена на рисунке. С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость воспроизведения рисунка. Самые мельчайшие элементы изображений на купюрах выполнены именно данным способом.

Схема процесса глубокой печати

|  |  |

|

|

|

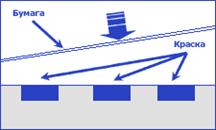

в) Офсетная (плоская) печать

В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих — жирной краской. Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного материала устойчивых гидрофобных (жировосприимчивых) и гидрофильных (влаговосприимчивых) плёнок. Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формного материала (формной основы) устойчивые печатающие и пробельные элементы. При печати краска с формы сначала переносится на промежуточное эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на оттиск тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура бумаги. Напомним, что именно таким способом печатают журналы, буклеты, календари, книги и др. Однако потребительская продукция печатается методом растрового офсета, т.е. состоящего из упорядоченных разноцветных точек. А на банкнотах применяется штриховой офсет, где изображение состоит из сплошных линий.

| |

|

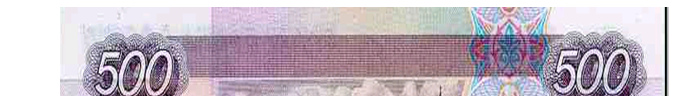

г) Орловская печать

Орловская печать была разработана российским изобретателем И.И. Орловым в 1890 году. Впервые она была применена при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 руб. образца 1894 года.

Орловская печать – это многокрасочная однопрогонная печать, позволяющая достигать на изображении точного совмещения красок разных цветов в неразрывных линиях. При этом граница перехода является четкой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, нет наложений одного цвета на другой). Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно. Для этого используется сложнейшее высокоточное оборудование, которые могут иметь только фирмы с государственной лицензией на его использование.

|

д) Ирисовая печать (ирисный раскат).

ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ РУБЛЕЙ РОССИИ (модификация 2004 г.)

1. Скрытые радужные полосы (на всех номиналах).

| На лицевой стороне банкнот расположено поле, заполненное тонкими параллельными линиями. При рассматривании банкноты на расстоянии 30-50 см. перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотонным. При рассматривании банкноты под острым углом на поле возникают многоцветные (радужные) полосы. |

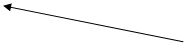

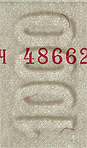

2. Микроперфорация (на банкнотах 100, 500, 1000 рублей)

| При рассматривании банкноты против источника света на ней видно цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями, которые выглядят яркими точками. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой на ощупь. |

3. Ныряющая металлизированная нить (на всех номиналах).

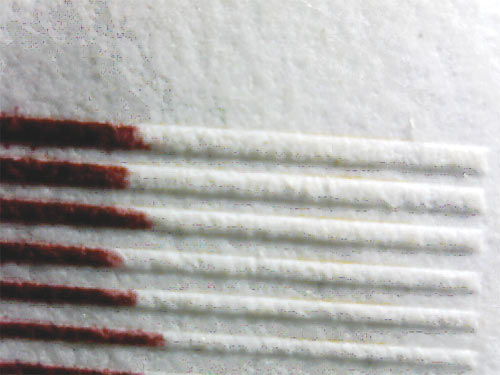

| В бумагу банкнот внедрена металлизированная защитная нить, которая видна на оборотной стороне банкнот в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассматривании банкнот на просвет защитная линия выглядит сплошной темной полосой. |

| Цветопеременная краска меняет цвет при изменении наклона банкноты. — На банкнотах номиналом 500 рублей цветопеременной краской выполнена эмблема Банка России. — На модифицированных банкнотах номиналом 1000 рублей цветопеременной краской выполнен герб г. Ярославля. При рассматривании банкноты под разными углами цвет меняется с малинового на золотисто-зеленый. |

5. Защитные волокна.

| В бумаге банкнот хаотично расположены цветные защитные волокна. |

6. Рельефное изображение.

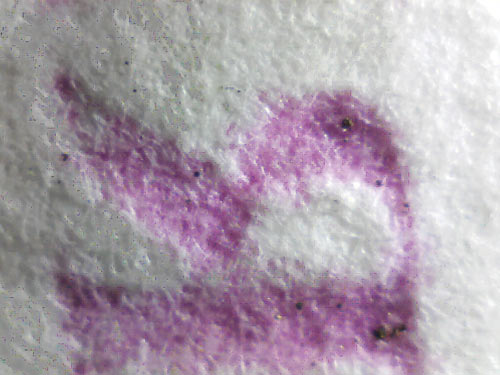

Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в верхней части лицевой стороны банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части узкого купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь.  |  |  |

7. Скрытое изображение. (Кипп-эффект)

| На орнаментной ленте банкнот при горизонтальном их расположении на уровне глаз под острым углом падающего света видны буквы «РР» |

|

|  | При рассматривании банкноты на просвет на купонных полях видны многотоновые водяные знаки. На узком купонном поле изображено цифровое обозначение номинала; на широком – фрагмент сюжета лицевой или оборотной стороны. Водяной знак, расположенный на широком купонном поле, имеет плавные переходы тона от светлых участков к темным |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Компью А рт

Максим Платонов, заместитель главного технолога издательско-полиграфического комплекса «Н. Т. ГРАФ», канд. техн. наук

Вот уже более ста лет основным средством защиты от подделок в полиграфии является металлографская печать (интаглио). Связано это с уникальными особенностями металлографского оттиска, не воспроизводимыми обычными способами печати.

Не последнюю роль в этом играет и то обстоятельство, что металлография вследствие высокой трудоемкости не представляет практического интереса для общей полиграфии. Как пишет Е.Л. Немировский, в XVIII веке офорт* (ручной аналог металлографии) был вытеснен торцевой гравюрой, которая, в свою очередь, уступила место литографии — дальней родственнице современного офсета. По данным современных авторов, в России существует всего одна типография, специализирующаяся на выпуске эксклюзивных книг по старинным технологиям, которая применяет в том числе

и офортную печать. В результате образовался некий вакуум информации о процессах металлографской печати. Естественным путем возник и режим секретности. Существуют и юридические ограничения. Так, в ряде стран, в том числе в России, действует запрет на использование машин металлографского способа печати.

Да и производители металлографских печатных машин требуют государственных гарантий при продаже такого оборудования. В этом нет ничего удивительного, потому что речь идет о безопасности банкнотного обращения в мире.

Металлографский способ печати появился в результате автоматизации процесса подачи краски на форму в офортной печати, и во многом работа соответствующих устройств имитирует ручные операции. Первоначально краски накатываются на форму, попадая как в углубленные печатные элементы, так и на пробелы. После этого осуществляется их истирание. При этом краска удаляется как с пробельных элементов, так и частично вытягивается из печатных. В результате в процессе печати требуется очень высокое давление для того, чтобы бумага сдеформировалась, вошла в штрих печатного элемента и соприкоснулась с краской. Это приводит к общеизвестной особенности металлографской печати — рельефности изображения, которая возникает главным образом за счет пластической деформации бумаги. К этому стоит также добавить высокую разрешающую способность металлографии как в негативной, так и в позитивной графике и высокую оптическую плотность изображения вследствие достаточно большой толщины красочного слоя. Этим особенности металлографского оттиска не ограничиваются.

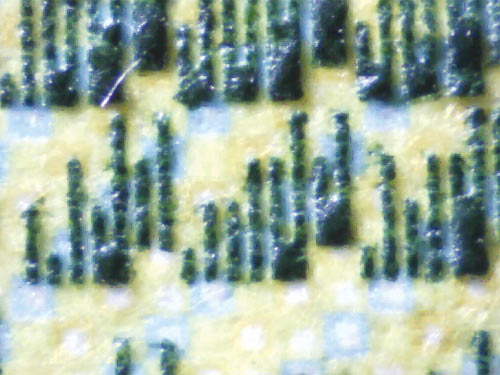

Характерной чертой металлографской печати является частичный выход краски за пределы штриха ввиду высокого давления в зоне печати (эффект шприца или усатость). По разным оценкам, это давление составляет порядка 1 т/м2. Различные производители по-разному оценивают данный эффект. Одни считают его защитным признаком, другие — проявлением брака и пытаются его минимизировать (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Эффект шприца (американский доллар)

Рис. 2. Эффект шприца (швейцарский франк)

Другая особенность металлографского оттиска — просветление широкого печатного элемента. Данное явление связано с тем, что в процессе печати бумага деформируется, входит в печатный элемент и частично выдавливает краску от середины печатного элемента к его краям. В результате в центре этого элемента слой краски становится тоньше, а следовательно, его оптическая плотность понижается (рис. 3).

Рис. 3. Донный эффект

Еще одной особенностью металлографского оттиска является нестабильный выбор краски из печатного элемента. В процессе печати краска то накапливается в штрихе, то под действием тех или иных случайных факторов попадает на оттиск более толстым слоем. К данному эффекту отношение у мировых производителей также неоднозначное. Например, на азиатских банкнотах он выражен ярко (рис. 4).

Рис. 4. Неравномерный выбор краски

Разработчики дизайна купюр в той или иной степени используют вышеупомянутые особенности металлографского оттиска и создают рисунки, позволяющие их выявить. Например, на банкноте достоинством 5000 руб. применяется совмещение печатных и пробельных элементов (рис. 5), а также комбинация элементов с разной оптической плотностью. Однако говорить о принципиальной новизне не приходится.

Рис. 5. Комбинация печатных и пробельных элементов

Рис. 6. Водорастворимая металлизированная краска

В последнее время существенным новшеством в металлографии стало использование красок типа OVI (оптически изменяемое изображение). Однако следует отметить, что данные краски могут быть нанесены на банкноту и другими способами печати, например трафаретом. Так произошло с тысячной купюрой. Поэтому в данной комбинации все уникальные особенности металлографии не задействуются.

В полиграфии широкое распространение получило конгревное тиснение фольгой. В ряде случаев при этом создаются динамические эффекты, возникающие за счет отражения света боковыми гранями конгревных элементов. Правда, ни о какой тонкой графике здесь говорить не приходится. Можно ли получить аналогичный эффект, используя металлографский способ печати с учетом его высокой разрешающей способности? Ответ — нет. Причиной этого является упомянутый выше процесс истирания краски с формы, который налагает на последнюю целый ряд ограничений, не позволяющих применять металлизированные краски. Тем не менее работы в данном направлении ведутся. Так, фирма «Гранит» (США) предлагает водорастворимые металлизированные краски для металлографии (рис. 6).

По всей видимости, эта краска имеет сложный состав, включающий маловязкое связующее, которое в момент печати быстро впитывается в бумагу, оставляя на поверхности металлизированные частички. При этом связующее пропитывает бумагу насквозь (рис. 7).

Рис. 7. Оборотная сторона при печати водорастворимыми красками фирмы «Гранит»

В связи с вышесказанным определенный интерес представляет рельефный способ печати Screentaglio (рис. 8 и 9). Собственно говоря, отнести данный способ печати к металлографии уже нельзя, так как в металлографии краска подается на форму сверху, а в рельефной печати — снизу, для чего имеются специальные краскоподающие каналы.

Рис. 8. Оттиск, выполненный металлизированной краской (серебро) рельефным способом печати

По сути, форма рельефной печати представляет собой комбинацию металлографской и трафаретной форм. Отсюда и название: Screen — трафарет, Intaglio — металлография. Таким образом, процесс истирания в рельефной печати отсутствует, поэтому она позволяет использовать более широкий спектр красок, включая металлизированные, что дает возможность создавать принципиально новые защитные признаки, легко видимые глазом.

Рис. 9. Оттиск, выполненный металлизированной краской (золото) рельефным способом печати

В заключение отметим, что рельефный способ печати повторяет многообразие защитных элементов металлографской печати, а в ряде случаев и дополняет их. Это, конечно, не означает, что завтра рельефная печать вытеснит металлографию — рынок защищенной полиграфии инерционен. В то же время нельзя игнорировать и новые возможности, которые открывает рельефная печать. Основной из них является использование более широкого спектра красок, в первую очередь металлизированных. За счет их блеска разного рода кипп-эффекты, которые сейчас выполняют на банкнотах роль скорее дополнительных признаков, могут стать легко видимыми и идентифицируемыми элементами защиты.

Стоит ли ожидать, что в ближайшие годы появится технология, которая вытеснит металлографию как базовый способ защиты банкнот и другой высокозащищенной продукции? Мы не можем заглянуть в будущее, однако если такое и произойдет, то новая технология должна не только обладать трудновоспроизводимыми защитными признаками, но и не привлекать к себе внимание других отраслей промышленности, а быть интересной только производителям защищенной полиграфической продукции.

* В данном случае термин используется в смысле печатного процесса.

Источник