Методы синхронизации

Существует 3 метода синхронизации: точной, грубой и самосинхронизации. Каждый из методов может выполняться вручную, полуавтоматически или автоматически. На современных судах наиболее часто применяют метод точной синхронизации, реже — грубой синхронизации и крайне редко — самосинхронизации. Такое различие объясняется особенностями реализации каждого, способа.

6.3.1.Метод точной синхронизации

Суть метода состоит в том, что подключаемый генератор включается на шины ГРЩ с соблюдением всех условий синхронизации.

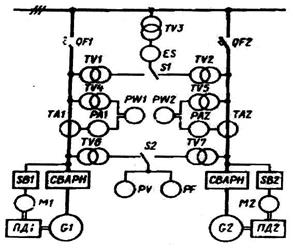

Выполнение первого условия на практике осуществляется автоматически, так как СГ снабжены системами самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения СВАРН (рис. 6.1. ).

Рисунок 6.1. Принципиальная схема точной синхронизации

Равенство частот достигается подгонкой частоты подключаемого СГ к частоте работающего. Для этого на панели управления ГРЩ располагают реверсивные переключатели SB1 и SB2 , при помощи которых включают серводвигатель М1 или М2 регулятора частоты вращения подключаемого СГ в ту или иную сторону.

Визуальный контроль за выполнением первых двух условий ( равенство напряжений и частот ) на практике выполняется одновременно, поочередным подключением к каждому генератору вольтметра РV и частотомера РF переключателем S2.

Совпадение по фазе одноименных векторов фазных напряжений проверяется при помощи cтрелочного синхроноскопа ЕS и достигается при одинаковом положении роторов работающего и подключаемого генераторов по отношению к статорам. Для этого воздействуют короткими импульсами на серводвигатель регулятора частоты вращения подключаемого СГ, добиваясь момента, когда стрелка синхроноскопа расположится вертикально, напротив отметки на шкале прибора ( «на 12 часов» ). В этот момент времени включают СГ на шины при помощи автоматического выключателя QF1 ( QF2 ).

При точном соблюдении условий синхронизации включение СГ на шины будет безударным, а сам генератор после включения останется работать в режиме холостого хода.

После этого подключенный СГ нагружают активной нагрузкой, одновременно разгружая другой, для чего увеличивают подачу топлива (пара) у подключаемого ГА и одновременно уменьшают у другого.

Распределяют активную нагрузку пропорционально номинальным активным мощностям генераторов и контролируют при помощи киловаттметров РW1 и РW2, обычно включаемых через трансформаторы тока ТА1 и ТА2 и напряжения ТV4 и TV5.

Распределение реактивной нагрузки происходит автоматически путем воздействия систем самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения СВАРН обоих генераторов на токи возбуждения. При этом ток возбуждения подключенного СГ автоматически увеличивается, а другого уменьшается.

Пропорциональность распределения реактивной нагрузки проверяется при помощи килоамперметров РA1 и РA2, т. е. косвенно, так как эти приборы показывают полные, а не реактивные токи генераторов. Если у двух однотипных СГ одинаковы показания киловаттметров РW1 и РW2 (т. е. одинаковы активные токи) и неодинаковы показания килоамперметров РA1 и РA2, значит, неодинаковы реактивные токи.

Из всего изложенного следует, что включение СГ на параллельную работу представляет собой довольно трудную задачу. Основная трудность заключается в определении момента совпадения по фазе напряжений СГ, включаемых на параллельную работу. Для определения указанного момента при автоматической точной синхронизации используют синхронизаторы, а при точной синхронизации вручную применяют синхроноскопы.

6.3.2. Метод грубой синхронизации

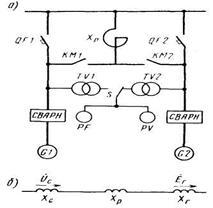

Метод заключается в том, что генератор подключают на шины ГРЩ не прямо, как при точной синхронизации, а через токоограничивающее реактивное сопротивление X

Грубую синхронизацию выполняют в следующем порядке:

— уравнивают частоты и напряжения СГ, что проверяют при помощи частотомера РF и вольтметра РV;

-в произвольный момент времени замыкают контакт КМ2 (КМ1), тем самым включая генератор G2 (G1) на шины ГРЩ через реактор x

— через несколько секунд, в течение которых генератор втягивается в синхронизм, включают АВ QF2 (QF1) и размыкают контакт КМ2 (КМ 1).

Рисунок 6.2. Схемы грубой синхронизации ( а ) и замещения для одной фазы ( б )

Поскольку включение генератора на шины выполняют в произвольный момент времени, роторы СГ, а значит, векторы напряжения сети Ū

Сопротивление реактора рассчитывают исходя из наиболее тяжелого случая включения, когда положение роторов СГ отличается на 180°.

На многих судах грубая синхронизация СГ выполняется полуавтоматически: уравнивание напряжений генераторов обеспечивают автоматические регуляторы напряжения, примерное уравнивание частот выполняет оператор ( электромеханик или вахтенный механик ), а выбор момента включения генератора на шины при Ū

К достоинствам метода можно отнести простоту, надежность и непродолжительность.

Метод допускает погрешность при уравнивании напряжений генераторов до ±10 % номинального и частот до ± (3-4) % номинальной.

При правильном расчете и выборе реактора втягивание включенного генератора в синхронизм происходит в течение 1,5-3,0 с, а провал напряжения не превышает 20 % номинального.

Процесс синхронизации длится недолго, поэтому реактор рассчитывают на непродолжительную работу. Сопротивление реакторов зависит от мощности синхронизируемых СГ и обычно составляет несколько Ом, а масса — десятки килограммов.

Генераторы синхронизируются с сетью поочередно, поэтому для их включения на шины ГРЩ используют один и тот же реактор.

6.3.3. Метод самосинхронизации

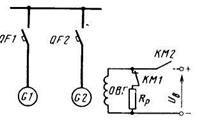

При самосинхронизации (рис. 5.7 ) подключаемый СГ разгоняют до частоты вращения, отличающейся от синхронной на 2-5 %. Обмотка возбуждения генератора ОВГ отключена от источника возбуждения (разомкнут контакт КМ2) и замкнута на разрядный резистор R

В произвольный момент времени невозбужденный генератор при помощи автоматического выключателя QF2 подключают на шины и одновременно или с незначительной задержкой подают возбуждение (замыкается контакт КМ2 и размыкается КМ1).

Далее генератор втягивается в синхронизм под действием синхронизирующей мощности Р

В момент включения на шины ЭДС невозбужденного генератора Е

Рисунок 6.3. Схема самосинхронизации

Провалы напряжения достигают 50 % номинального, а втягивание в синхронизм заканчивается через несколько секунд после включения СГ на шины.

Разрядный резистор R

Метод самосинхронизации прост и непродолжителен по времени. Недостатками метода являются провалы напряжения и удары на валу генераторов. Поэтому самосинхронизация может применяться в СЭЭС, включенная мощность которых значительно превышает мощность единичного СГ (например, в гребных электрических установках).

Дата добавления: 2015-05-28 ; просмотров: 5041 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Сравнение способов синхронизации.

Оба способа включения синхронных машин в сеть: точная синхронизация и самосинхронизация — широко применяются в энергосистемах. Рассмотрим достоинства и недостатки этих способов.

Основным достоинством способа самосинхронизации является ускорение процесса синхронизации и его сравнительная простота. Преимущества самосинхронизации особенно важны в аварийных условиях при значительных колебаниях частоты и напряжения в энергосистеме.

Недостатком способа самосинхронизации следует считать сравнительно большие толчки тока в момент включения, вследствие чего подгорают контакты выключателей и подвергаются дополнительным динамическим усилиям обмотки генераторов.

Достоинство точной синхронизации состоит в том, что включение генератора, как правило, не сопровождается большими толчками тока и длительными качаниями.

Точная синхронизация более сложная, а в ряде случаев длительная операция.Особенно это относится к аварийным условиям, когда вследствие резких колебаний частоты и напряжения становится практически невозможным точное уравнивание частот и напряжений синхронизируемого генератора и сети.

Контрольные вопросы к теме «Способы включения синхронных генераторов в сеть».

1.Каким образом АСТ-4 подгоняет частоту генератора к частоте сети и по каким приборам это можно контролировать? Какие узлы для этой цели работают?

2. Каким образом АСТ-4 подгоняет напряжение генератора к напряжению сети и по каким приборам это можно контролировать? Какие узлы для этой цели работают?

3. Каким образом АСТ-4 определяет момент включения генератора в сеть? Какие узлы для этой цели работают?

4. Отчего зависит величина уравнительного тока генератора при непосредственном включении его в сеть? Объясните, используя схему замещения и формулу.

5. Объясните, почему, при включении генератора в сеть способом точной синхронизации при соблюдении всех условий, его нужно включать с опережением по времени.

6. Как включается генератор в сеть способом самосинхронизации?

7. Отчего зависит величина броска тока при пуске генератора способом самосинхронизации? Для объяснения используйте формулу.

8. Отчего зависит величина снижения напряжения при пуске генератора способом самосинхронизации? Для объяснения используйте формулу.

9. Достоинства включения генератора в сеть способом самосинхронизации.

10. Достоинства включения генератора в сеть способом точной синхронизации.

11.Недостатки включения генератора в сеть способом самосинхронизации.

М.А. Беркович. “Основы автоматики энергосистем”. § 4-1а, б, в, § 4-2а, б, в.

М.Д. Кучкин. “Автоматическое управление и контроль режима работы гидроэлектростанций”. §§ 4-1, 4-3, 4-4.

Источник

Синхронизация генераторов (стр. 1 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |

§ 12.7. СИНХРОНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Способы синхронизации. Под синхронизацией понимают процесс включения синхронной машины на параллельную работу с другой синхронной машиной или с энергосистемой. Процесс включения может быть полностью автоматизирован. Все операции при этом выполняются без вмешательства персонала.

Автоматическая синхронизация применяется прежде всего на гидроэлектростанциях. Если при синхронизации часть операций по включению генератора выполняется человеком, то такая синхронизация называется полуавтоматической. В ряде случаев допускается осуществлять синхронизацию вручную без использования устройств автоматики.

Существует два способа включения синхронных генераторов на параллельную работу: самосинхронизация и точная синхронизация. При этом, несмотря на различие условий, в которых находится генератор, и тот и другой способы должны обеспечить включение генератора при допустимых значениях уравнительного тока и мощности и вхождение включенного генератора в синхронизм.

Самосинхронизация. Сущность ее заключается в том, что во время включения генератора при скорости, близкой к синхронной, автомат гашения поля (АГП) остается отключенным и обмотка ротора генератора оказывается замкнутой на разрядный резистор и отсоединенной от возбудителя. Таким образом, генератор включается в сеть невозбужденным (Е q =0). После включения выключателя генератора подается сигнал на включение АГП, который подключает обмотку ротора к возбудителю. Генератор возбуждается и втягивается в синхронизм. Для энергосистемы такое включение эквивалентно трехфазному короткому замыканию за сопротивлением генератора, поэтому действующее значение периодической составляющей переходного уравнительного тока

I ′ур= U с /(Х′ d + X с ) (12.7)

где Xc и Uc —приведенные к генераторному напряжению соответственно сопротивление и напряжение системы.

Наиболее тяжелым случаем является включение генератора на шины неограниченной мощности ( X с =0). При этом ток I ‘ур может достигать значений тока трехфазного короткого замыкания возбужденного генератора при повреждении на его выводах ( I ′к= E ′ q / X ′ q ). Во всех других случаях I ‘ур I ′к, поэтому при самосинхронизации генератор находится в более легких условиях, чем при коротких замыканиях. При самосинхронизации понижается напряжение в системе. Минимальное напряжение получается на выводах генератора U г = UcX ′ d /(Х′ d + X с ). Однако работа потребителей при этом, как правило, не нарушается (напряжение восстанавливается через 2—Зс). При самосинхронизации на ротор действует ряд вращающих моментов. Процесс вхождения в синхронизм зависит от их соотношения [98].

Самосинхронизацию рекомендуется применять как основной способ включения в тех случаях, когда уравнительный ток I ‘УР I г. ном . При этом на гидрогенераторах предусматривается автоматическая, а на турбогенераторах—полуавтоматическая самосинхронизация. Нужно отметить, что в ряде случаев при допустимой кратности уравнительного тока применяют способ автоматической или полуавтоматической точной синхронизации. Это относится, например, к генераторам с непосредственным охлаждением обмоток. В аварийных ситуациях самосинхронизацию допускается применять независимо от кратности уравнительного тока и способа охлаждения генератора. В схеме самосинхронизации применяют реле разности частот ИРЧ-01А. Действие реле основано на индукционном принципе. Оно выполнено на четырехполюсной магнитной системе.

На рис. 12.11 дана упрощенная схема полуавтоматической самосинхронизации с реле разности частот KF типа ИРЧ-0,1А.

Процесс самосинхронизации начинается с включения ключа синхронизации SA . При этом контактами SA .1— SA .3 на схему подается оперативный ток и обмотка напряжения KF .1 реле KF контактом SA .4 подключается к трансформатору напряжения Т V 1 шин электростанции (рис, 12,11,0), Обмотка KF .2 (рис.12.11,б) контактом SA .5 подключается к трансформатору напряжения TV 2 генератора спустя время t С. Р =1. 2 с (реле времени КТ), если выключатель и АГП генератора находятся в отключенном состоянии (вспомогательные контакты Q .2 и ASV замкнуты) и на выводах генератора отсутствует напряжение (контакт KV минимального реле напряжения KV замкнут). К обмотке подводится небольшое остаточное напряжение генератора, составляющее около U г. ост =0,2 В, так как генератор включается в сеть невозбужденным.

Магнитные потоки, создаваемые токами в обмотках реле, периодически смещаются по фазе на угол 0≤ δ ≤2 π со скоростью, пропорциональной разности частот синхронизируемых напряжений При этом подвижная система реле совершает колебательные движения.

Чем меньше разность частот, тем больше амплитуда колебаний При допустимой по условиям самосинхронизации разности частот реле кратковременно замыкает контакты KF в цепи обмотки промежуточного реле KL 1 (рис. 12.11, в). Оно срабатывает и контактом KL 1.1 самоудерживается, а контактом KL 1.4 подает воздействие на включение выключателя (рис 12.11, г) После этого в связи с замыканием вспомогательного контакта выключателя Q 1 включается АГП Реле KL 2, управляемое размыкающим контактом KL 1.2 реле KL 1, обеспечивает однократность действия. Реле имеет некоторое замедление при возврате, что необходимо для надежного включения выключателя и АГП.

После завершения процесса самосинхронизации обмотка KF .2 реле разности частот отключается от трансформатора напряжения TV 2 размыкающими контактами KV , KL 1.5 и вспомогательными контактами ASV и Q .2 (рис. 1211,6) Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение обмотки, не рассчитанной на номинальное вторичное напряжение трансформатора TV 2. Для возврата реле KL 1 и других реле ключ SA переводится в отключенное положение.

Точная синхронизация. При точной синхронизации генератор включается в сеть возбужденным, поэтому уравнительный ток в момент включения определяется при прочих равных условиях значением напряжения биения Us , которое, как указывалось, равно геометрической разности ЭДС (напряжения) синхронизируемого генератора U r и системы U c .

На рис. 12.12, а дана векторная диаграмма для случая Ur = Uc = U , из которой следует, что Us =2 Usinδ /2. При этом уравнительный ток Iyp =[2 U /( Xr + Xc )] sinδ /2. Максимальное значение он приобретает в момент включения генератора ( U г = Eq » и Хг= Xd «) на шины системы неограниченной мощности (Хс=0) при угле δ=π. В этом случае уравнительный ток I УР » превышает в два раза сверхпереходный ток трехфазного короткого замыкания генератора I к «.

Очевидно, что устройство точной синхронизации должно обеспечивать включение при уравнительном токе I ур =0. Для выполнения этого условия необходимо обеспечить: равенство напряжений включаемого генератора Ur и системы U С ; совпадение по фазе указанных напряжений ( δ =0); равенство угловых скоростей включаемого генератора ω г и системы ω с . Если бы выключатель включался мгновенно ( t в. в =0), то в процессе точной синхронизации достаточно (для обеспечения I ур =0) было бы выполнить два первых требования и сигнал на включение при Us =0. В действительности t в. в ≠0, поэтому выключатель необходимо включать с некоторым опережением. Сигнал на включение можно подавать либо с постоянным углом опережения δo п , либо с постоянным временем опережения ton , равным времени включения выключателя t в. в . В соответствии с этим различают синхронизаторы с постоянным углом опережения и синхронизаторы с постоянным временем опережения.

На рис. 12.12, б показан характер изменения Us =ƒ( t ) для двух значений угловой скорости скольжения ωs = ω г -ωс. Так как угол δ = ωst , то при δ = δ оп каждому значению ωs соответствует определенное время, в частности t оп1 и t оп2 . В общем случае t оп отличается от t в. в , поэтому действие синхронизатора с постоянным углом опережения может сопровождаться значительным уравнительным током из-за включения выключателя не в момент оптимума ( Us =0), что является принципиальным недостатком синхронизатора с постоянным углом опережения. В настоящее время такие синхронизаторы уже не применяются.

Синхронизатор с постоянным временем опережения не имеет указанного недостатка. Если принять ton = t в. в , то выключатель должен при любых значениях ω s включиться в момент оптимума. Однако в действительности происходят отклонения из-за разброса времени t в. в и погрешности синхронизатора. При неравенстве абсолютных значений синхронизируемых напряжений форма огибающей напряжения биения искажается. Во всех случаях предполагается, что значение угловой скорости скольжения ω s в течение времени опережения t оп остается постоянным. В действительности имеет место некоторое угловое ускорение. В синхронизаторах, использующих напряжение биения в качестве воздействующей величины, например в синхронизаторе АСТ-4, эти обстоятельства не учитываются, что также вызывает погрешности в их работе. Таким образом, недостатки этих синхронизаторов обусловлены тем, что измерение угла δ между векторами синхронизируемых напряжений и угловой скорости скольжения ws производится косвенным способом, через напряжение биения. В связи с этим в современных синхронизаторах с постоянным временем опережения напряжение биения не используется. Такими устройствами являются синхронизаторы СА-1 и УТСЗ.

Синхронизатор СА-1 выпускается на основе разработок Московского энергетического института [77, 99, 100]. Принцип действия синхронизатора заключается в непосредственном измерении угла δ после предварительного преобразования его в напряжение постоянного тока Uδ (рис. 12.13, а). Причем угол опережения t оп , выбирается с учетом скорости изменения угла δ

В зависимости от знака скольжения синхронизатор разрешает включение при выполнении условий δ+δ o п =2 π или δ + δon =0. Так как зависимость между δ и Uδ имеет линейный характер, то условие срабатывания синхронизатора представим в виде

где U 2 π —значение Uδ при угле 2 π (0).

Упрощенная функциональная схема синхронизатора показана на рис. 12.13, б.

Измерительный преобразователь 1 осуществляет линейное преобразование угла δ в напряжение постоянного тока Uδ . Дифференцирующие усилители 2 и 3 дважды дифференцируют напряжение Uδ , а сумматор 4 реализует левую часть выражения (12.8). Полученное напряжение поступает на вход компаратора 5, который сравнивает его с напряжением U 2 π и через логическую часть устройства 10 разрешает включение, если выполняется условие (12.8). Дифференцирующие усилители 2 и 3, сумматор 4 и компаратор 5 составляют блок времени опережения Синхронизатор позволяет устанавливать t оп = 0,1. 1,0 с. Синхронизатор содержит устройство запрета по максимально допустимому углу опережения, состоящее из сумматора 6 и компаратора 7. При определении значения максимально допустимого угла опережения δ on max , соответствующего максимально допустимой скорости скольжения ω s max (δ on max =ω s max t оп ), неободимо учитытывать действительное ускорение в момент замыкания контактов выключателя. Угол δ on max устанавливается на сумматоре 6 в виде расчетного напряжения U δ on max , а поправка на ускорение вводится автоматически в сумматор в виде напряжения с выхода дифференцирующего усилиПолученное напряжение U ∑ сравнивается компаратором 7 с напряжением Uδ . Включение запрещается при U ∑ > Uδ .

Синхронизатор разрешает включение при максимально допустимых углах опережения, не превышающих 120°. Включение также запрещается, если разность абсолютных значений синхронизируемых напряжений превышает допустимое значение ΔU . Для этой цели в устройстве предусмотрен блок запрета 8. Предельная допустимая разность амплитуд синхронизируемых напряжений равна 15 В (номинальные напряжений равны 100 В). Узел блокировки 9 предотвращает неправильные срабатывания синхронизатора при переходных процессах в его элементах, возникающих в момент подачи или снятия синхронизируемых напряжений. Синхронизатор содержит уравнитель частот 11, воздействующий на систему регулирования частоты вращения генератора. Он разрешает включение, если частота сети ƒ c и частота генератора ƒг отличаются не более чем на 1 Гц. При угловой скорости скольжения, близкой к нулю, синхронизатор может отказать в действии. Для исключения этого уравнитель частот выполнен так, что он подгоняет ωs , не к нулю, а к некоторому минимальному значению.

Синхронизатор СА-1 не содержит устройства, уравнивающего синхронизируемые напряжения. Эта операция выполняется вручную в процессе синхронизации.

Синхронизатор УТСЗ , разработанный в ВНИИ «Электропривод» [101], является устройством точной синхронизации, обеспечивающим автоматизацию всего процесса включения синхронного генератора. Основными элементами синхронизатора являются (рис. 12.14): узел подгонки напряжения (УПН); узел подгонки частоты (УПЧ);

узел опережения (УО); узел включения (УВ) и узел блокировки (УБ). Рассмотрим функциональные схемы и работу этих узлов.

Узел опережения (УО) формирует сигнал на включение выключателя синхронизируемого генератора с заданным временем опережения ton без использования напряжения биения. Эго устройство, как и синхронизатор СА-1, осуществляет непосредственное измерение угла δ. Упрощенная функциональная схема УО и графики его работы показаны на рис. 12.15, а.

Напряжения сети U с и генератора Ur поступают на входы инвертирующих операционных усилителей 1 и 1′ и преобразуются ими в напряжения U 1с и U 1 r , которые, в свою очередь, с помощью операционных усилителей 2 и 2′ преобразуются в прямоугольные напряжения U 2 c и U 2 r , следующие с частотой сети ƒ c и частотой генератора ƒ r . Элементы 3 и 3′, содержащие дифференцирующие конденсаторы и инверторы (логические элементы НЕ), формируют из напряжений U 2 c и U 2г узкие импульсы с частотой сети ƒс и с частотой генератора ƒг. Напряжение U 2 c поступает также на вход инвертирующего операционного усилиНа выходе усилителя формируется пилообразное напряжение U з . Это напряжение подается на вход элемента 5 (фазового детектора), который управляется импульсами ƒг При поступлении очередного импульса на выходе элемента 5 появляется постоянное напряжение U δ , значение которого пропорционально углу δ между синхронизируемыми напряжениями Uc и U г . Таким образом осуществляется преобразование угла δ в постоянное напряжение Uδ .

На рис. 12.15,б рассмотрен случай, когда частота генератора выше частоты сети, поэтому фаза импульсов ƒг равномерно смещается во времени относительно фазы импульсов ƒс и пилообразного напряжения U з . В результате напряжение U δ приобретает ступенчатую форму. Оно максимально при δ—π и равно нулю при δ=0. Это напряжение поступает на вход дифференцирующего усилителя 6 и неинвертирующего усилиНапряжение dU δ / dt на выходе усилителя 6 пропорционально угловой скорости скольжения. Усилитель 7 имеет в цепи обратной связи три резисторных делителя, с помощью которых можно изменять значения напряжения U ‘ δ на его выходе. Сигналы с выхода усилителей 6 и 7, пропорциональные угловой скорости скольжения и углу δ , поступают на вход компаратора 10, на выходе которого формируется сигнал U 4 . Его передний фронт возникает при условии U ‘ δ = dUδ / dt , а задний фронт совпадает с моментом времени, когда δ =0, поэтому продолжительность сигнала U 4 равна времени опережения to п . Таким образом, в отличие от синхронизатора СА-1 здесь при определении t оп угловое ускорение ( d 2 Uδ / dt 2 ) не учитывается, что делает замер менее точным.

Источник