Открытие способа производства синтетического каучука кто открыл

История каучука началась со времен Великих географических открытий. Когда Колумб вернулся в Испанию, он привез из Нового Света множество диковин. Одной из них был эластичный мяч из «древесной смолы», который отличался удивительной прыгучестью.

Индейцы делали такие мячи из белого сока растения гевея, растущего на берегах реки Амазонки. Этот сок темнел и затвердевал на воздухе. Мячи считались священными и использовались в религиозных обрядах. У племен майя и ацтеков существовала командная игра с использованием мячей, напоминающая баскетбол. Впоследствии испанцы полюбили играть вывезенными из Южной Америки мячами. Модифицированная ими индейская игра послужила прообразом современного футбола.

Сок гевеи индейцы называли «каучу» — слезы млечного дерева («кау» — дерево, «учу» — течь, плакать).

От этого слова образовалось современное название материала — каучук. Кроме эластичных мячей индейцы делали из каучука непромокаемые ткани, обувь, сосуды для воды, ярко раскрашенные шарики — детские игрушки.

Однако в Европе забыли про южноамериканскую диковинку до 18 в., когда члены французской экспедиции в Южной Америке обнаружили дерево, выделяющее удивительную, затвердевающую на воздухе смолу, которой дали название «резина» (по латыни resina — смола).

В 1738 французский исследователь Ш. Кондамин представил в Парижской академии наук образцы каучука, изделия из него и описание способов добычи в странах Южной Америки. С тех пор начались поиски возможных способов применения этого вещества.

Во Франции изобрели удобные подтяжки и подвязки из сплетенных с хлопком резиновых ниток. А после 1823, когда шотландец Ч. Макинтош придумал прокладывать тонкий слой резины между двумя кусками ткани, начался настоящий «резиновый бум». Непромокаемые плащи из этой ткани, которые стали называть в честь их создателя «макинтошами», получили широкое распространение. Примерно в то же время в Америке стало модно в дождливую погоду поверх башмаков носить неуклюжую индейскую резиновую обувь — галоши.

Огромную, хоть и недолгую популярность в Европе и Северной Америке резиновые изделия получили после того, как англичанин Чаффи изобрел прорезиненную ткань. Он растворял сырую резину в скипидаре, добавлял сажу и, с помощью специально сконструированной машины, наносил тонкий слой смеси на ткань. Из такого материала делали не только одежду, обувь и головные уборы, но и крыши домов и фургонов.

Однако у изделий из прорезиненной ткани был большой недостаток. — эластичность каучука проявляется лишь в небольшом интервале температур, поэтому в холодную погоду резиновые изделия твердели и могли растрескаться, а летом размягчались, превращаясь в липкую, издающую зловоние массу. Одежду и обувь на лето приходилось прятать в прохладный погреб, с прорезиненными крышами было хуже — приходилось терпеть неприятные запахи.

Энтузиазм по поводу нового материала быстро иссяк. А когда однажды в Северо-Американских Соединенных Штатах выдалось жаркое лето, наступил кризис резиновой промышленности — вся ее продукция превратилась в мерзко пахнущий кисель. Фирмы по производству резины разорились.

И все бы забыли про макинтоши и галоши, если бы не американец Чарльз Нельсон Гудьир, который верил, что из каучука можно создать хороший материал.

Он посвятил этой идее несколько лет и потратил все свои сбережения. Современники смеялись над ним: «Если вы увидите человека в резиновом пальто, резиновых ботинках, резиновом цилиндре и с резиновым кошельком, а в кошельке ни единого цента, то можете не сомневаться — это Гудьир». Однако Гудьир упорно смешивал каучук со всем подряд: с солью, перцем, песком, маслом и даже с супом и, в конце концов, добился успеха.

В 1839 он обнаружил, что добавляя в каучук немного серы и нагревая, можно улучшить его прочность, твердость, эластичность и тепло- и морозоустойчивость. Сейчас именно новый материал, изобретенный Гудьиром, принято называть резиной, а открытый им процесс — вулканизацией каучука.

История упорного изобретателя имеет счастливый конец: предложение о покупке патента на новый материал, обладающий отличными качествами, Гудьир получил, находясь в отчаянном финансовом положении — у него к этому времени был долг в 35 000 долларов, который вскоре он смог оплатить.

С этого времени начинается бурный рост производства каучука. Еще при жизни Гудьира только в резиновой промышленности США работало больше 60 000 человек. Кстати, в России, в Санкт-Петербурге предприятие по производству резиновых изделий открылось в 1860 году.

Видеофильм «История изобретений. Резина»

Вторая половина 19 в. — время процветания Бразилии, которая долгое время была монополистом по выращиванию деревьев-каучуконосов. Центр каучуконосных районов, Манаус, был богатейшим городом западного полушария. Достаточно упомянуть, что великолепный оперный театр в затерянном в джунглях Манаусе не только строили лучшие французские архитекторы, но даже стройматериалы для него привозились из Европы.

Неудивительно, что Бразилия берегла источник своего богатства. Вывоз семян гевеи был запрещен под страхом смертной казни. Однако в 1876 британский шпион Генри Уикхем в трюмах английского судна «Амазонас» тайно вывез 70 000 семян гевеи. В британских колониях Юго-Восточной Азии были заложены первые плантации каучуконосов. На мировом рынке появился натуральный английский каучук, более дешевый, чем бразильский.

А мир завоевывали разнообразные изделия из резины — транспортерные ленты конвейеров и электроизоляция, «резинки» для белья, резиновая обувь, детские воздушные шары и т.д. Но основное применение этот материал получил с изобретением и распространением резиновых экипажных, а затем автомобильных шин.

Изобретение резиновых шин вместо металлических сначала было встречено без энтузиазма, хотя экипажи с металлическими шинами были не слишком комфортны — за страшный шум и тряску в Англии их называли «истребителями воробьев». Новые тихие экипажи на цельнолитых массивных шинах в Америке были запрещены. Они считались опасными, так как не предупреждали прохожих о приближении экипажа.

В России тихие конные экипажи на резиновом ходу также вызывали недовольство — они обдавали грязью не успевших посторониться пешеходов. Поэтому московские власти вынесли решение специально помечать такие экипажи: «Дабы обиженные шинниками обыватели могли заметить своих обидчиков, чтобы привлечь их к законной ответственности, экипажи на резиновом ходу должны снабжаться номерными знаками особого цвета, чем обычные номера извозчиков».

Источник

Советский каучук. 90 лет блестящему открытию

Программа импортозамещения успешно работала в Советском Союзе почти девяносто лет тому назад. Так, Советский Союз стал первой в мире страной, наладившей производство синтетического каучука. Сделано это было, в том числе, и для того, чтобы не зависеть от поставок каучука со стороны капиталистических стран. Девяносто лет назад, в самом начале 1928 года, в Советском Союзе были официально подведены итоги уникального конкурса по синтезу каучука.

Как известно, каучук получил свое название от индейского слова «каучу», которое в переводе означало «слезы дерева». Так индейцы Южной Америки называли сок гевеи — Hevea brasiliensis, или «резиновое дерево». Этот сок темнел и отвердевал на воздухе, из него выпаривали смолу «каучу», которая шла на производство сосудов, тканей и детских игрушек, включая примитивные мячи. В 1735 году французский путешественник Шарль Кондамин, посетивший бассейн Амазонки, привез в Европу образцы изделий из сока странного дерева, после чего им заинтересовались не только естествоиспытатели, но и промышленники. Начались эксперименты по использованию каучука в производстве непромокаемых плащей и обуви. Первоначально, во второй половине XIX века, основным монополистом по производству гевеи была Бразилия. Позже пальму первенства перехватили британские и голландские колонии в Юго-Восточной Азии – Нидерландская Ост-Индия и Британская Малайя. Именно там появилось большое количество плантаций каучука.

Потребности в каучуке в России, а затем и в Советском Союзе, постоянно росли. Уже в начале ХХ века фабрики Российской империи производили из каучука не менее 11-12 тысяч тонн резины в год. После революции советскому государству, вставшему на путь индустриализации страны, потребовалось еще большее количество каучука. Только для создания одного автомобиля требовалось 160 килограмм резины, для самолета – 600 килограмм резины, а для корабля – 68 тонн. Между тем, каучук оставался привозным и стране приходилось отдавать огромные деньги странам-экспортерам за его приобретение. Например, одна тонна каучука к середине 1920-х годов обходилась советскому бюджету примерно в 2,5 тысячи золотых рублей.

Это были очень большие деньги, но большую роль в стремлении молодого советского государства освободиться от необходимости экспортировать в огромных количествах каучук играли и политические соображения. Советский Союз не собирался всецело зависеть от импорта каучука и резиновых изделий из других государств, с которыми, тем более, наблюдались весьма недружественные отношения. Тем более, что на памяти был печальный опыт Германии, которая в годы Первой мировой войны оказалась изолированной от поставок каучука из колоний стран Антанты и это очень негативно сказалось на ее обороноспособности.

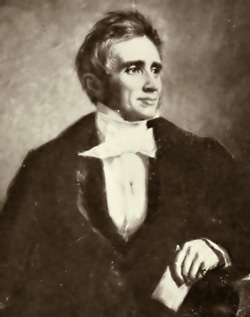

Поэтому еще в далеком 1926 году советским правительством был объявлен конкурс на лучшую работу по синтезу каучука. Была назначена даже «астрономическая» по тем временам премия – сто тысяч рублей. Одним из тех, кто решил попробовать себя в интереснейшей научной разработке – создании синтетического каучука – стал известный русский и советский химик Сергей Лебедев. К тому времени это уже был опытный 52-летний ученый, начинавший свою профессиональную деятельность еще в дореволюционной России и добившийся в ней значительных успехов.

Сергей Васильевич Лебедев родился в 1874 году в Люблине (сейчас это территория Польши). Как и многие русские ученые, он был выходцем из разночинной среды. Его отец, преподаватель русской словесности по профессии, в 32 года стал священником. Кстати, сельским священником был и отец другого выдающегося химика Алексея Евграфовича Фаворского. Сергей Лебедев окончил 1-ю Варшавскую гимназию, еще во время учебы окончательно определившись со своим профессиональным будущим и решив посвятить себя химии.

В 1900 году 26-летний Лебедев окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, получив диплом первой степени. Он устроился работать в лабораторию мыловаренного завода, принадлежавшего братьям Жуковым, одновременно, в качестве подработки, преподавал физику в средних учебных заведениях. Но этого молодому естествоиспытателю было явно недостаточно. В 1902 году Сергей Васильевич получил приглашение на куда более интересную для него должность лаборанта отделения технической и аналитической химии в Петербургском университете.

Настоящим учителем для Сергея Лебедева стал известный русский химик Алексей Евграфович Фаворский, с 1896 года руководивший кафедрой технологии и технической химии в Петербургском университете. Именно у него Лебедев учился в студенческие годы и именно он позже дал Лебедеву совет всецело уйти в науку и сосредоточить свое внимание на исследовании явлений полимеризации непредельных органических соединений. В 1906 году Лебедев некоторое время стажировался в Париже, в Сорбонне – у еще одного известного химика русского происхождения – Виктора Анри, а затем, вернувшись в Россию, полностью сосредоточился на научных исследованиях.

Стоит отметить, что потребность человечества в каучуке продолжала расти. Он использовался в самых разных видах промышленности, поэтому не было ничего удивительного в том, что во многих странах мира пытались найти возможность синтезировать каучук химическим путем. Еще в XIX веке химики выяснили, что натуральный каучук – соединение нескольких химических веществ, из которых 90% приходится на углеводород полиизопрен. Такие вещества, как мы знаем, относятся к группе полимеров, представляющих собой высокомолекулярные продукты, возникающие в результате соединения множества одинаковых молекул. Каучук, таким образом, был результатом соединения молекул изопрена. Если существовали благоприятные условия, то молекулы соединялись в длинные цепи, т.е. проходили процесс полимеризации. Еще 10% в составе каучука приходилось на смолообразные вещества минеральной и белковой природы. Именно эти вещества придавали каучуку эластичность и прочность.

Перед учеными-химиками в разработках по синтезированию каучука стояли три задачи. Во-первых, они были должны научиться синтезировать изопрен, во-вторых – полимеризовать его, а в третьих – защитить полученный в результате синтеза каучук от разложения. В 1860 году англичанин Вильямс смог получить изопрен из каучука, а спустя 19 лет, в 1879 году, француз Бушард произвел обратный эксперимент – получил из изопрена каучук. В 1884 году еще один англичанин, химик Тилден, выделил изопрен из скипидара. Однако, несмотря на все перечисленные эксперименты, наладить производство синтетического каучука в промышленных масштабах так и не удавалось. Сложность технических процессов, дорогое сырье – все это препятствовало промышленному производству синтетического каучука. Естественно, что невозможность его производства в промышленных масштабах играла на руку владельцам плантаций гевеи и тем странам, которые выступали в качестве экспортеров каучука – Великобритании, Нидерландам, Бразилии.

Тем не менее, химиков не оставляли сомнения – действительно ли нужен изопрен для изготовления каучука или можно обойтись с помощью каких-либо других углеводородов. В 1901 году русский ученый Кондаков в результате очередного эксперимента установил, что диметилбутадиен, если его оставить на год в темной атмосфере, превращается в вещество, напоминающее каучук. В годы Первой мировой войны Германия, которая не могла экспортировать каучук из британских и нидерландских колоний, была вынуждена перейти к экспериментам по синтезированию каучука методом Кондакова, однако получаемая продукция имела очень плохое, по сравнению с натуральным каучуком, качество. Поэтому после окончания Первой мировой войны эксперименты по созданию метил-каучука были прекращены и больше не воспроизводились.

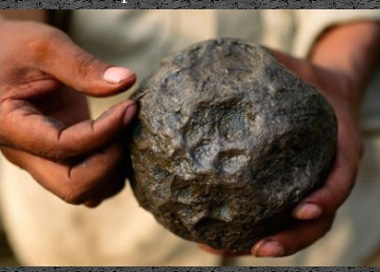

Взявшись за проведение экспериментов по синтезированию каучука, Сергей Лебедев и его помощники проводили их в весьма сложных условиях. Не хватало ни оборудования, ни материалов, поэтому советские химики прибегали к подручным средствам. Так, для того, чтобы добыть лед для эксперимента, Лебедев с учениками отправлялись к зимней Неве. Сергей Васильевич предпочел не экспериментировать с изопреном, как его английские и французские предшественники, а остановил свой выбор на дивиниле. Чтобы получать дивинил, Лебедев сначала решил добывать его из нефти, но затем остановился на спирте. Так было найдено самое дешевое и подходящее начальное сырье. Однако требовался подходящий катализатор, который позволил бы провести разложение этилового спирта на дивинил, водород и воду. Сергей Лебедев долго думал над тем, что может быть использовано в качестве катализатора, однако затем остановился на одной из природных глин. В 1927 году он отправился на юг страны, где занялся изучением образцов глин на Северном Кавказе и в Крыму. Наиболее подходящий вариант глины был обнаружен ученым на Коктебеле, что позволило значительно ускорить эксперименты. Уже в конце 1927 года Сергей Васильевич смог провести долгожданную операцию по получению дивинила из спирта. Можно было говорить о том, что начальная стадия эксперимента по синтезированию каучука завершилась успешно. Далее Лебедев приступил к полимеризации дивинила. Он проводил ее с помощью металлического натрия, а на конечном этапе полученный каучук смешивали с магнезией, каолином, сажей для предохранения от разложения.

В конце декабря 1927 года Сергею Лебедеву и его помощникам удалось завершить эксперимент. Два килограмма полученного в результате эксперимента каучука было отправлено в Москву – на суд жюри конкурса ВСНХ. 1 января 1928 года жюри получило материал – два килограмма синтетического натрий-бутадиенового каучука, а также сопутствующие технические документы. Эксперимент завершился победой Сергея Лебедева, за что ученый получил премию. Советское государство приступило к обеспечению технических и экономических условий для организации массового производства синтетического каучука. В 1930 году был построен первый опытный завод по производству синтетического каучука на основе технологии Сергея Лебедева, а в следующем 1931 году ученый был награжден орденом Ленина за особые заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука. Сергей Васильевич был избран в состав Академии наук и стал одним из признанных авторитетов советской химической науки.

Для советского государства эксперимент Лебедева имел определяющее значение. Так, сложно переоценить его последствия для победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В 1930-е годы в СССР было создано несколько заводов по производству синтетического каучука, причем каждый из них производил не менее 10 тысяч тонн каучука в год. Заводы действовали в Ефремове, Ярославле, Воронеже, Казани и использовали в качестве сырья пищевую продукцию, в первую очередь – картофель. Проблема замещения импортного каучука качественным синтетическим каучуком была решена. Теперь, чтобы обеспечить резиной один советский автомобиль, более не требовалось закупать по огромным ценам каучук у англичан или голландцев – достаточно было поставить на каучуковый завод около 500 кг картофеля. Уже в 1934 году в СССР было выпущено 11 тысяч тонн синтетического каучука, в 1935 году – 25 тысяч тонн, в 1936 году – 40 тысяч тонн каучука. Зависимость от импорта каучука была преодолена. К сожалению, самому Сергею Васильевичу Лебедеву удалось очень недолго наблюдать триумф своего детища. В 1934 году он заболел сыпным тифом и в возрасте шестидесяти лет скончался. Но эксперимент по созданию искусственного каучука увековечил его имя для потомков.

В годы Великой Отечественной войны советская резиновая промышленность смогла обеспечить потребности военно-промышленного комплекса, так как для автомобилей, бронемашин, танков, самолетов и кораблей требовалось все больше и больше резины. Но и после войны, вплоть до 1991 года, Советский Союз оставался мировым лидером по производству искусственного каучука. Лишь распад великого государства, к сожалению, в корне изменил ситуацию.

Источник