Mse-Online.Ru

Осушительная система и ее составные элементы

Осушительной системой называют комплекс инженерных сооружений и устройств для регулирования водного режима переувлажненных земель в соответствии с потребностями сельскохозяйственного производства.

Осушительная система состоит из регулирующей, ограждающей и проводящей сети, водоприемника, гидротехнических сооружений на сети, дорожной сети, природоохранных сооружений и устройств, эксплуатационной сети. В состав осушительной системы входят также сами осушаемые земли.

Регулирующая сеть служит для сбора и удаления с осушаемой территории избыточных поверхностных и грунтовых вод. С помощью регулирующей части системы непосредственно регулируется водно-воздушный режим почвы в соответствии с потребностями сельскохозяйственных культур. Способы осушения являются составными частями регулирующей сети.

Ограждающая (оградительная) сеть предназначена для перехвата поверхностных и грунтовых вод, поступающих на осушаемую территорию извне, с прилегающих территорий. Собираемые оградительной, так же как и регулирующей сетью, избыточные воды отводятся ею в проводящую сеть или непосредственно водоприемник.

Проводящая сеть служит для транспортирования воды из регулирующей и оградительной сети за пределы осушаемой территории в водоприемник.

Водоприемник принимает воду, собираемую осушительной сетью (регулирующая, оградительная и проводящая сеть). В качестве водоприемника используют реки, озера, балки, овраги.

Гидротехнические сооружения предназначены для управления потоком воды при ее отводе и перераспределении, а также для предотвращения размывов и заиления каналов и дрен.

Дорожная сеть (дороги, мосты, переезды и пр.) обеспечивает беспрепятственный въезд и выезд транспорта и сельскохозяйственных машин на любое поле осушаемого массива в нужные по требованиям сельскохозяйственного производства сроки.

Природоохранные сооружения и устройства применяют для охраны и улучшения естественных ландшафтов, фауны и рекреационного использования осушаемых земель.

Эксплуатационная сеть служит для контроля и надзора за работой всех звеньев осушительной системы и обеспечения ее безупречной работы. Она включает здания, линии связи, эксплуатационные дороги, гидрометрические посты и т. п.

Осушительные системы в зависимости от конструкции регулирующей сети делят на открытые и закрытые. В открытых системах регулирующая сеть представлена открытыми каналами. В зависимости от назначения эти каналы называют осушителями (служат для понижения уровней грунтовых вод) и собирателями (служат для ускорения поверхностного стока). Каналы регулирующей сети размещают, как правило, параллельно друг другу на расстояниях, обеспечивающих необходимые нормы осушения в соответствии с требованиями сельскохозяйственного использования земель. Для осушения отдельных тальвегов, вытянутых понижений вместо систематической сети каналов применяют одиночные тальвеговые каналы.

Открытые системы в настоящее время используют ограничено, только при предварительном осушении болот, осушении лесов и малопродуктивных сенокосов. На лугах вместо собирателей иногда устраивают искусственные ложбины — каналы малой глубины (до 40 см) с очень пологими откосами, что позволяет свободно проезжать тракторам и сельскохозяйственным машинам.

В закрытых осушительных системах вся регулирующая сеть и часть проводящей выполнена из закрытых дрен и коллекторов — подземных трубчатых водоводов. Функции осушителей выполняют закрытые дрены, собирателей — закрытые собиратели.

Каналы оградительной сети, защищающие территорию от притока поверхностных вод, называют нагорными, а перехватывающие грунтовые воды.

Каналы проводящей сети, в которые впадают осушители и собиратели, называют транспортирующими собирателями, или открытыми коллекторами. Вместо них в закрытых осушительных системах устраивают закрытые коллекторы. Вода из коллекторов поступает в более крупные транспортирующие собиратели, а из них по магистральным каналам отводится в водоприемник. Иногда отдельные закрытые коллекторы на небольших по площади системах выводят непосредственно в водоприемник. Имеется опыт создания крупных полей площадью до 400…500 га без единого канала, на таких системах магистральные каналы заменены уложенными в землю трубопроводами из железобетонных и пластмассовых труб больших диаметров (600… 1000 мм и более).

Поперечное сечение каналов регулирующей сети, как правило, трапецеидальное, размеры каналов принимают исходя из расходов, почвенно-гидрогеологических условий и сельскохозяйственного использования земель. Вынутый при устройстве канала грунт разравнивают тонким слоем (до 20 см) вдоль канала с одной или двух сторон. Эти разровненные валы грунта называют кавальерами. При их устройстве между верхней границей выемки (бровкой) и основанием кавальера оставляют берму шириной 0,5…1,5 м в зависимости от глубины канала. Если вынутые почвогрунты неплодородные и могут испортить почву, то их оставляют в отвалах на низовой стороне канала. Обычно к ним приурочивают внутрихозяйственные и полевые дороги.

Несмотря на малую высоту кавальеров, они оказывают препятствие для поступления поверхностного стока в каналы. Для беспрепятственного поступления воды с поверхности осушаемого поля в канал в кавальерах при их разравнивании предусматривают разрывы и устраивают водовыпуски. Воронки пересекают кавальер и впадают в канал. Их приурочивают к понижениям местности, расстояние между ними до 50…70 м. Крупные воронки — водовыпуски крепят дерном, камнем или бетонными плитами.

Нагорные каналы устраивают в виде несимметричной трапеции с более пологим верхним откосом, по которому поступает вода. Вынутый грунт разравнивают только с низовой стороны канала.

Крупные каналы проводящей сети строят трапецеидального, полигонального или параболического сечения. Последнее более устойчиво, особенно в слоистых грунтах.

Закрытый дренаж укладывают из керамических (гончарных) и пластмассовых труб. Редко применяют деревянные трубы. Параметры дрен (глубина, диаметр и др.) устанавливают расчетами в зависимости от природных условий и сельскохозяйственного использования осушаемых земель.

По способу отвода воды осушительные системы разделяют на самотечные и с машинным водоподъемом (системы машинного осушения).

В самотечных системах вода из проводящей сети отводится в водоприемник самотеком, то есть за счет энергии водного потока по уклону русла канала (коллектора). В системах машинного осушения воду из каналов или коллекторов откачивают в водоприемник насосными станциями.

Осушительные системы, в состав которых входят дамбы для защиты осушаемых земель от затопления водами рек, озер, водохранилищ и морей, называют польдерными, а осушаемые земли, ограниченные дамбами,— польдерами. В состав польдерных систем обычно входят насосные станции, но их может и не быть.

По воздействию на водный режим осушаемой территории осушительные системы подразделяют на системы одностороннего действия, или собственно осушительные системы (предназначены только для отвода избыточной воды) и системы двухстороннего действия, или осушительно-увлажнительные системы (обеспечивают своевременно отвод из почвы избыточных вод и подачу в нее дополнительной воды в засушливые периоды, когда влажность почвы снижается ниже оптимальной).

Осушительно-увлажнительные системы, помимо выше рассмотренных элементов, имеют увлажнительную часть, предназначенную для задержания стока, подачи и распределения по полю воды. Она включает регулирующую и подводящую распределительную сеть, водоисточник, насосные станции и регулирующие сооружения. Все или отдельные элементы осушительной системы (магистральные каналы, коллекторы, дрены, водоприемник и др.) используют для увлажнения почв и растений. Основные способы увлажнения — подпочвенное орошение по осушительным дренам и каналам (шлюзование дрен и каналов) и орошение дождеванием.

Источник

РАЗДЕЛ 2. ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Типы гидромелиоративных систем гумидной зоны.

Элементы осушительных систем

Типы гидромелиоративных (осушительных) системгумидной зоны в основном соответствуют с представленными выше типами таких систем. Мелиоративные системы на осушаемых землях включают следующие основные элементы:

1. Водоприемник (река, озеро и др.) — служит для приема воды с осушаемой территории.

2. Осушительную сеть, которую по назначению делят на регулирующую, оградительную и проводящую.

Регулирующая осушительная сеть (открытые осушители и собиратели, горизонтальные и вертикальные дрены и др.) предназначена для отвода из корнеобитаемого слоя избыточных вод и поддержания в нем оптимального водно-воздушного режима.

Оградительная осушительная сеть (нагорные и ловчие каналы, ловчие горизонтальные и вертикальные дрены и др.) предназначена для защиты осушаемой территории от притока избыточных поверхностных и грунтовых вод со стороны.

Проводящая осушительная сеть (магистральные каналы, открытые и закрытые коллекторы и др.) собирает избыточную воду из регулирующей и оградительной сети и доставляет ее за пределы осушаемой территории в водоприемник.

3. Увлажнительная, или оросительная, сеть (оросительные каналы и трубопроводы и до.), обеспечивающая подачу воды в корнеобитаемый слой почвы в засушливые периоды. Оросительная сеть может оборудоваться дождевальными машинами.

4. Гидротехнические сооружения на осушительной и увлажнительной сети (шлюзы, перепады, быстротоки, насосные станции, колодцы и др.) предназначены для управления потоком воды в каналах и трубопроводах.

5. Водохранилища — проектируют для регулирования стока и обеспечения увлажнения осушаемых земель.

6. Дамбы обвалования — обеспечивают защиту осушаемых земель от затопления со стороны водохранилищ, озер или рек — водоприемников.

7. Дорожная сеть (дороги, мосты, переезды и др.) — служит для проезда транспорта и сельскохозяйственных машин по осушительной системе.

8. Природоохранные сооружения и устройства — применяют для охраны почвенного покрова, животного и растительного мира, рекреационного и других видов несельскохозяйственного использования земель; они включают лесные полосы, охранные зоны, пляжи, подпитывающие и сбросные каналы для водоемов, пешеходные мостики, мосты-переходы для диких животных, очистные сооружения и пр.

9. Эксплуатационные сооружения и устройства (наблюдательные скважины, гидрометрические посты, здания, средства связи, телемеханики и автоматики и пр.) — обеспечивают контроль и управление водным режимом почвогрунтов, а также поддержание мелиоративной системы в исправном состоянии.

Осушительная система может включать все перечисленные элементы или (по потребности) только некоторые из них.

Конструкция мелиоративной системы должна предусматривать возможность усовершенствования ее в будущем, так как даже технически совершенная в настоящем система устаревает.

Типовые схемы мелиоративных систем представлены на рис. 2.1- 2.3.

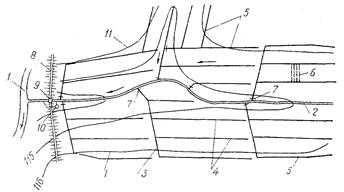

Рис. 2.1 — Схема польдерной осушительной системы на пойменных землях:

1 — река-водоприемник; 2 — магистральный канал; 3 — транспортирующие собиратели; 4 — открытые коллекторы; 5 — нагорно-ловчие каналы; 6 кротовый дренаж; 7 — шлюзы-переезды; 8 — защитная дамба; 9 — выпускной шлюз в дамбе; 10 — насосная станция; 11 — горизонтали

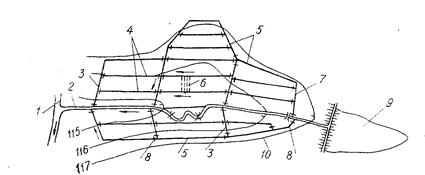

Рис. 2.2 — Схема самотечной осушительно-увлажнительной системы на пойменных землях:

1 — река-водоприемник; 2 — магистральный канал; 3 — транспортирующие собиратели; 4 — открытые коллекторы; 5 — нагорно-ловчие каналы; 6 — кротовые дрены; 7 — увлажнительный канал; 8 — шлюзы-регуляторы; 9 — водохранилище; 10 — горизонтали

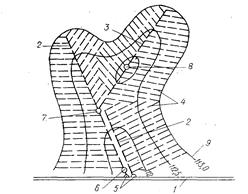

Рис. 2.3 — Схема закрытой дренажной системы:

1 — открытый канал-водоприемник; 2 — закрытый коллектор I порядка; 3 — коллектор II порядка; 4 — регулирующие дрены; 5 — дренажные устья; 6 — колодец-регулятор; 7 — соединительный колодец; 8 — колодец-поглотитель; 9 — горизонтали

2.2. Проектирование в плане составных элементов

Осушительных систем

В зависимости от потребности в осушении дренаж проектируют по всей территории или выборочно для осушения только отдельных переувлажненных понижений.

При проектировании материального (гончарного, пластмассового) дренажа необходимо стремиться к постоянству глубины заложения дрен, что снижает объемы земляных работ и обеспечивает более равномерное осушение территории. Соблюдая постоянную глубину заложения дрен, плановое их положение следует выбирать так, чтобы уклоны поверхности земли по трассе дрен были бы такими, как и уклоны самих дрен (минимальный уклон материальных дрен 0,002, оптимальный — 0,004…0,006).

Поэтому при уклонах поверхности земли

При значительных уклонах поверхности земли (

Рис. 2.4 — Схемы расположения дрен в плане:

а — поперечная схема; б — продольная схема; 1 — канал; 2 — закрытый коллектор; 3 — дрены; 4 — устьевое сооружение

На участках с незначительными уклонами поверхности земли (

Источник

Осушительные системы по способу отвода разделяют

Информационно-аналитический портал

для крестьянских фермерских хозяйств

| |||||||||||||||||||||||||||

|

Переувлажненные земли подразделяют на заболоченные и болота. Если мощность торфяных отложений не превышает 30 см, то это заболоченная земля, если выше 30 ем, то это уже болото.

Переувлажненные земли подразделяют на заболоченные и болота. Если мощность торфяных отложений не превышает 30 см, то это заболоченная земля, если выше 30 ем, то это уже болото. В состав осушительной системы входят регулирующая, ограждающая, дорожная и проводящая сети, а также водоприемники, гидротехнические и эксплуатационные сооружения.

В состав осушительной системы входят регулирующая, ограждающая, дорожная и проводящая сети, а также водоприемники, гидротехнические и эксплуатационные сооружения.