- Теоретические основы прыжка с парашютом

- Читайте также

- Мировоззренческие основы китайской стратегии

- Основы применения

- Незыблемые основы

- Сталин и Скорцени без «Длинного прыжка»

- Основы окраски

- Предвоенные теоретические взгляды на применение штурмовой авиации

- Основы военной экономики СССР

- Основы войсковой разведки

- ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

- ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ВЕТРА

- Закладывая основы обороны

- Глава 3 Основы партизанской тактики УПА

- ЛЁТЧИК С ПАРАШЮТОМ

- Теоретические основы прыжка с парашютом

- ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЫЖКА С ПАРАШЮТОМ.

Теоретические основы прыжка с парашютом

Теоретические основы прыжка с парашютом

Десантники покидают самолет

Любое тело при падении в атмосфере Земли испытывает сопротивление воздуха. На этом свойстве воздуха основан принцип действия парашюта. Введение парашюта в действие производится либо сразу после отделения парашютиста от самолета, либо спустя некоторое время. В зависимости от того, через какое время парашют введен в действие, раскрытие его будет происходить в разных условиях. Сведения о составе и строении атмосферы, метеорологических элементах и явлениях, определяющих условия прыжков с парашютом, практические рекомендации для расчета основных параметров движения тел в воздухе и при приземлении, общие сведения о десантных парашютных системах, назначении и составе, работе купола парашюта позволяют наиболее грамотно эксплуатировать материальную часть парашютных систем, глубже осваивать наземную подготовку и повышают безопасность совершения прыжков.

Сброс боевой машины десанта

Работа десантной парашютной системы. Последовательность работы десантной парашютной системы в начальный период определяется прежде всего скоростью полета самолета при десантировании. Как известно, с ростом скорости растет нагрузка на купол парашюта. Это вызывает необходимость увеличивать прочность купола, как следствие, увеличивать массу парашюта и принимать защитные меры для уменьшения динамической нагрузки на тело парашютиста-десантника в момент раскрытия купола основного парашюта.

Работа десантной парашютной системы имеет следующие этапы:

I – снижение на стабилизирующей парашютной системе с момента отделения от самолета до введения основного парашюта в действие;

II – выход строп из сот и купола из камеры основного парашюта;

III– наполнение купола основного парашюта воздухом;

IV – гашение скорости системы от конца третьего этапа до достижения системой установившейся скорости снижения.

Проверка уложенных парашютов

Введение в действие парашютной системы начинается в момент отделения парашютиста от самолета с последовательным включением всех элементов парашютной системы. Для упорядочения раскрытия и удобства укладки основного парашюта его помещают в парашютную камеру, она, в свою очередь, укладывается в ранец, который прикреплен к подвесной системе. Крепится десантная парашютная система на десантнике с помощью подвесной системы, которая позволяет удобно поместить уложенный парашют и равномерно распределить динамическую нагрузку на тело во время наполнения основного парашюта. Серийные десантные парашютные системы рассчитаны на совершение прыжков из всех типов военно-транспортных самолетов на большой скорости полета. Основной парашют вводится в действие через несколько секунд после отделения десантника от самолета, что обеспечивает минимальную нагрузку, действующую на купол парашюта при его наполнении, и позволяет выйти из возмущенного потока воздуха. Эти требования определяют наличие в десантной системе стабилизирующего парашюта, который обеспечивает устойчивое движение и уменьшает начальную скорость снижения до оптимально необходимой. При достижении заданной высоты или после установленного времени снижения стабилизирующий парашют с помощью специального устройства (звена ручного раскрытия или парашютного прибора) отсоединяется от ранца основного парашюта, увлекает за собой камеру основного парашюта с уложенным в нее основным парашютом и вводит его в действие. В таком положении купол парашюта наполняется без рывков, на допустимой скорости, чем обеспечивается его надежность в работе, а также снижается динамическая нагрузка. Установившаяся скорость вертикального снижения системы постепенно уменьшается из-за увеличения плотности воздуха и в момент приземления достигает безопасной скорости.

Перед посадкой в самолет

Сначала десантники отрабатывают технику отделения от самолета и приземления на наземных тренажерах и имитаторах, и лишь затем начинаются тренировочные прыжки с самолета и вертолета. Сложность прыжка последовательно увеличивается, вплоть до ночного десантирования в сложных метеоусловиях или со сверхмалой высоты. При проведении воздушно-десантной подготовки большое внимание уделяется прыжкам в сложных условиях: ночью, при сильном ветре, с малых высот.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Мировоззренческие основы китайской стратегии

Мировоззренческие основы китайской стратегии Китайская военная стратегия – органическая часть общекитайского мировоззрения. Поскольку принципы этого мировоззрения, с одной стороны, непривычны для западного читателя, а с другой стороны, составляют прочное и в своем

Основы применения

Основы применения Главной задачей штурмовых орудий являлось: в наступлении — сопровождение пехоты при атаке и бое в глубине обороны, в обороне — поддержка контратак. По мнению немцев, штурмовые орудия повышали темп и стремительность атаки, придавали пехоте ударную силу

Незыблемые основы

Незыблемые основы Что же касается самого «Большого Плана», то с сентября 1940 по май 1941 года он оставался в основе своей неизменным. Все рассекреченные на сей момент варианты общего плана стратегического развертывания Красной армии — равно как и детализирующие его планы

Сталин и Скорцени без «Длинного прыжка»

Сталин и Скорцени без «Длинного прыжка» Об оберштурмбаннфюрере (подполковнике) СС Отто Скорцени исписаны горы бумаги. Почти двухметровый эсэсовский верзила, спаситель итальянского дуче Бенито Муссолини, арестованного после государственного переворота 1943 года в Италии

Основы окраски

Основы окраски Первый прототип Ме-262 VI первоначально вообще не был окрашен. Он оставался цвета натурального дюраля. Затем после установки реактивных двигателей все поверхности самолета были окрашены краской 02. Следующие прототипы (V2, V3 и т.д.) уже имели камуфляж,

Предвоенные теоретические взгляды на применение штурмовой авиации

Предвоенные теоретические взгляды на применение штурмовой авиации Разработкой вопросов применения различных родов авиации в ходе боевых действий занималось оперативное искусство ВВС, зародившееся в советском военном искусстве как самостоятельная отрасль знаний

Основы военной экономики СССР

Основы военной экономики СССР Отечественная война потребовала немедленного перевода советской экономики на рельсы военного хозяйства. В решениях Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), советского правительства и указаниях товарища Сталина в первые же дни

Основы войсковой разведки

Основы войсковой разведки Военная разведка представляет собой совокупность мероприятий военного командования всех степеней по добыванию и изучению сведений о действующем или вероятном противнике, а также местности и погоде. В интересах успешного ведения боя силами и

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ I. Танк1. Места командира и прочих лиц экипажа танка23. Места командира и прочего состава экипажа при нахождении вне танка указаны на рис. 1. Командир танка, артиллерист и пулеметчик выстраиваются на линии переднего края танка на таком интервале друг

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ВЕТРА

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ВЕТРА «К техническим данным, используемым для вычисления сноса пули ветром, относятся: баллистический коэффициент, время задержки, поперечная скорость ветра на стрельбище и атмосферные условия. Я люблю играть с компьютерами, но на практике, большую часть

Закладывая основы обороны

Закладывая основы обороны Руководя прорывом войск, штаб Приморской армии, разместившийся в Херсонесских казармах, с 3 ноября уже практически занимался и организацией обороны Севастополя.Я отправился прежде всего, конечно, к севастопольским артиллеристам, в штаб

Глава 3 Основы партизанской тактики УПА

Глава 3 Основы партизанской тактики УПА Украинская повстанческая армия, особенно на заключительных этапах своей борьбы, вела преимущественно партизанскую войну. Методы и способы этой войны повстанцы отрабатывали до

ЛЁТЧИК С ПАРАШЮТОМ

ЛЁТЧИК С ПАРАШЮТОМ Артём Сергеев называл жизнь Василия Сталина «трагедией от начала до конца». Ведь Васю воспитывали люди, обслуживающие дом. «Отношение этих людей к Василию было своеобразным: с одной стороны, они должны были его воспитывать, в чём-то ограничивать. С

Источник

Теоретические основы прыжка с парашютом

Воздух обладает определенными свойствами: массой, давлением и плотностью. Двигаясь в воздушной массе, тело испытывает при этом сопротивление воздуха. Главной причиной, создающей сопротивление, являются вихри, образующиеся около тела при его движении. У хорошо обтекаемых тел вихри появляются только сзади тела. У плохо обтекаемых тел, они образуются по всей поверхности. Тела, вызывающие сильные вихреобразования, всегда испытывают большое сопротивление воздуха. С увеличением размеров тела, растет его сопротивление. Сопротивление воздуха в направлении, противоположном движении тела, называется лобовым сопративленим.

О — сила лобового сопротивления.

Сх — коэффициент сопротивления.

S — наибольшая площадь поперечного сечения.

V — скорость движения

Коэффициент сопротивления определяют опытным путем, чаше всего аэродинамических трубах. В безвоздушном пространстве скорость падения тела возрастает пропорционально времени.

Раскрытие парашюта можно разделить на три периода;

— раскрытие вытяжного парашюта (стабилизирующего) и его наполнения.

— вытягивание чехла выход строп и стаскивакие чехла с купола.

Таким образом, раскрытие парашюта занимает 2-3 сек и расстояние 60 -90 метров, инерционная нагрузка при раскрытии парашюта возникает в результате быстрой потери скорости и воспринимается как удар.

Чем больше купол, тем нагрузка при раскрытий парашюта будет меньше. После раскрытия парашют попадает под власть воздушных течений. Если ветра нет, он опускается вертикально, но обычно, имеется какое-нибудь перемещение воздушной массы, и парашют несет парашютиста туда, куда дует ветер.

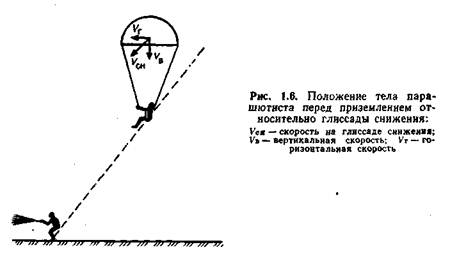

Приземление — наиболее сложный этап прыжка, требующий совершенного знания правил, хладнокровия, рассудительности и умения владеть парашютом и своим телом. Факторами, влияющими на величину удара парашютиста о землю, являются: скорость снижения, способ приземления, скорость ветра, состояние грунта, устойчивость движения. Удар характеризует потерю скорости парашютистом.

Таким образом, вес тела при ударе увеличивается в 17 раз. Надо добиться того, чтобы напряжение ног и туловища соответствовало скорости приземления, кроме того, в искусстве мягкого приземления очень важно равномерное напряжение мыши в процессе всего удара.

Источник

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЫЖКА С ПАРАШЮТОМ.

3.2. Действия парашютиста на этапах прыжка: управление парашютом и приземление.

Термины, используемые при построении плана прыжка

Створ– воображаемая плоскость,параллельная направлению ветра, проходящая через цель.

Траверз – воображаемая плоскость, перпендикулярная направлению ветра и проходящая через какой либо ориентир (цель).

ТНК –траектория нейтрального купола, воображаемая глиссада снижения круглого парашюта, у которого нет горизонтальной скорости (перемещается только со скоростью ветра) и скорость снижения 5 м/с.

КВК –конус возможностей купола. воображаемая область снижения, из любой точки которой возможно приземлиться в цель при правильном управлении парашютом. Широкий на высоте выброски, он сужается с понижением высоты и ближе к цели. Чем сильнее ветер, тем уже конус возможностей.

Колдун:разноцветный матерчатый конус. Указатель направления ветра (тонким концом показывает, куда дует ветер). Колдун установлен на площадке приземления.

Стрелка:Большая надувная стрелка яркого цвета на площадке приземления. Указывает направление приземления. Помните: колдун и стрелка направлены в противоположные стороны. Приоритет на приземлении – направление указанное стрелкой.

Площадка приземления разделена разметкой на две части – дальнюю и ближнюю к старту. Начинающие парашютисты приземляются на дальнюю площадку, на которой размечен круг диаметром 100 метров, с пятиметровым песчаным кругом в центре.

Базовый район – зона над площадкой приземления ограниченная контрольными точками.

Галс – маневр для потери высоты. Выполняется по траектории в форме буквы S.

«Подушка» – это режим торможения, используемый для обеспечения мягкого приземления. Выполняется одновременным втягиванием строп управления в два приема, из верхнего положения в среднее, из среднего в нижнее.

Проверка работоспособности купола: наполнен – устойчив – управляем

1. Поднять голову вверх и осмотреть купол: «Наполнен, устойчив».

2. «Управляем» — проверить управляемость парашюта.

3. Проверить подвесную систему, посмотреть на подушку отцепки и кольцо запаски.

Осмотрительность в воздухе

Убедившись в работоспособности парашюта, необходимо осмотреть воздушное пространство вокруг себя и снизу, убедиться в отсутствии других парашютистов на расстоянии менее 50 м. Осмотрительность вокруг себя необходимо выполнять постоянно в течение всего снижения. Это называется круговой осмотрительностью.

Ориентация

Необходимо сориентироваться на местности, от больших ориентиров к малым:

· Найти взглядом аэродром.

· Определить нахождение места приземления.

· Определить направление ветра (створ) (по стрелке и ветровому конусу) и направление приземления.

Найти аэродром с высоты можно по характерным ориентирам (по солнцу), которые оговариваются на предпрыжковой подготовке. После этого необходимо исправить ошибку выброски и выйти на ТНК.

Очень важно при выполнении снижения и приземления является распределение внимания. Выполняя маневры под куполом, парашютист обязан:

• следить за высотой над контрольными точками, не терять цель из вида

• фиксировать изменения ветра по силе и направлению, характер заходов и работу идущих впереди парашютистов

• стараться как можно точнее определить воздушную обстановку в приземном слое по ранее приземляющимся парашютистам.

Знакомство с режимами управления парашютом

Парашютист должен постоянно заниматься в воздухе тренировкой в управлении, от момента раскрытия до высоты 300 м. При этом парашютист должен постоянно вести круговую осмотрительность, контролировать направление своего перемещения к месту приземления, контролировать высоту.

| Режимы работы купола | |

| Алгоритм | Действия студента |

| Полный режим (максимальная скорость) | Верхнее положение рук с клевантами, стропы управления отпущены (горизонтальная скорость 9 -10 м/сек.) |

| Средний режим (средняя скорость) | Руки с клевантами на уровне плеч, стропы затянуты до середины (горизонтальная скорость 3 – 4 м/сек.) |

| Минимальная скорость | Руки с клевантами на уровне пояса, стропы затянуты до минимальной скорости ( горизонтальная скорость 1 – 2 м/сек.) |

| Свал | Руки с клевантами опущены максимально вниз, стропы затянуты максимально (увеличивается скорость снижения до 8-9 м/сек. и появляется реверс, движение назад 1-2 м\сек) |

Все снижение рекомендуется производить в полном режиме. При прохождении по контрольным точкам (300м., 200м., 100м.) работаем в среднем режиме – из такого режима всегда можно добавить куполу скорость или уменьшить ее, в случае необходимости.

Тренировка в управлении куполом включает в себя знакомство с режимами полета купола, разворотами и режимами торможения.

Развороты производятся путем натяжения соответствующей стропы управления:

Разворот на 360° происходит примерно за 5 секунд при полностью затянутой одной стропе управления, с потерей высоты от 50 до 70 м. в развороте.

Для разворота с меньшим радиусом по горизонту и меньшей потерей высоты, рекомендуется сначала втянуть обе стропы управления до уровня плеч (средний режим), а затем одну стропу управления потянуть вниз, а другую – поднять вверх. По окончании разворота обе руки вернуть в среднее положение.

При выполнении разворотов нужно потренироваться в выполнении плавных поворотов и более резких разворотов на 90°.

Важно всегда контролировать зону разворота: сначала посмотреть, потом выполнять маневр.

Режимы торможения:

· При одновременном втягивании строп управления из верхнего положения в крайнее нижнее, вертикальная скорость снижения от первоначальных 5 м/сек. уменьшается до 0-2 м/сек. за 3-5 секунд. Этот режим – «подушка» используется для обеспечения мягкого приземления.

· Во время тренировки на высоте необходимо отработать оптимальную скорость перевода строп управления в нижнее положение, следя при этом за синхронностью движения рук. Правильное положение рук – перед корпусом, в зоне видимости. Локти можно прижать к туловищу, так легче контролировать руки.

· При удерживании строп управления в нижнем положении дольше 5 секунд вертикальная скорость увеличивается до 6-9 м/сек., парашют входит в так называемый режим «свала», появляется ощущение «лифта». При этом горизонтальная скорость минимальна, купол неустойчив по крену. Режим безопасен на высоте, но у земли вводить купол в режим свала нельзя, во избежание травм на приземлении. Выйти из режима свала нужно путем плавного возврата строп управления в среднее и верхнее положение. При резком отпускании строп управления купол приобретет продольное раскачивание, (которое исчезает через 2-3 секунды), с резким клевком вперед и потерей высоты.

На более поздних прыжках можно выполнять тренировки управления куполом с помощью свободных концов:

· Развороты на передних и задних свободных концах.

· Увеличение горизонтальной скорости натяжением передних свободных концов.

Парашютист, овладевший техникой управления куполом, при работе в воздухе должен уметь действовать автоматически, не задумываясь.

Варианты погодных условий

Простые метеоусловия(ПМУ) — погодные условия, при которых сила и направление ветра на всех

Сложные метеоусловия(СМУ) — погодные условия, при которых на разных высотах ветер дует в разных направлениях (так называемое «колено»), скорость ветра более 8 м/сек. Обычно сюда же относят условия плохой вертикальной или горизонтальной видимости (облачность).

При прыжках в сильный ветер, а также при штилевой погоде (что оговаривается непосредственно перед каждым прыжком) существуют следующие правила для парашютистов:

· В сильный ветерпосле раскрытия сориентироваться, немедленно поставить купол против ветра натяжением любой стропы управления (развернутся спиной к цели) и дать куполу полную скорость (руки – в максимально высоком положении). По перемещению под ногами наземных ориентиров определить, насколько парашют справляется с ветром на данной высоте. Только убедившись, что нет опасности улететь за пределы аэродрома, можно начинать различные маневры под куполом.

· В слабый ветер (штиль)– после раскрытия сориентироваться и развернуть купол лицом к цели и дать ему полную скорость. Стоять в таком положении до тех пор, пока парашютист не окажется в зоне ожидания.

· На высоте 400-500м парашютист должен быть в пределах досягаемости цели, в районе аэродрома.

План снижения

Для всех погодных условий после нахождения места и направления приземления, необходимо наметить ориентиры для выполнения плана снижения:

· Мысленно разделить аэродром на две части линией, проходящей через цель перпендикулярно направлению ветра (траверз), и запомнить, что заходить на дальнюю половину на высоте до 200м нельзя!

· Снижение до высоты 300м выполняется в зоне ожидания, по змеевидной траектории с постепенно сужающейся амплитудой по мере приближения к цели (амплитуда «змейки» в начале спуска – по времени 10‑12 сек. в каждую сторону).

Для упрощения конечной задачи существуют контрольные точки, через которые парашютист должен провести снижение:

· I – в зависимости от круга захода, параллельно линии створа, высота 300м, удаление от цели 300м.

· II – на траверзе цели (боком к цели), высота 200м, удаление от цели 200м.

· III – в створе ветра лицом к цели (против ветра), высота 100м, удаление от цели 100м.

Примечание – данные контрольные точки приведены для среднего ветра (3-5 м\с)

После раскрытия парашюта и его осмотра, парашютист должен снижаться с таким расчетом, чтобы на высоте 300м оказаться над I‑ой – контрольной точкой, которую должен наметить себе при нахождении ориентиров.

При правильном выполнении всех этапов прыжка парашютист должен приземлиться в районе цели.

Радиосвязь со студентом

В процессе снижения для обеспечения безопасности и выполнения плана прыжка действия студента контролируются наземным инструктором. Для связи со студентом используются следующие команды:

1. Задача: Установить контакт «инструктор-студент».

Команды:

— разворот на 360°

Дополнительные команды:

2. Задача: Сориентироваться на местности, исправление ошибки выброски. Выход в зону парашютирования. Осмотрительность.

Команды:

— поверни на солнце

— солнце справа (слева, сзади, перед тобой, по направлению)

Дополнительные команды:

— поверни влево 90°; 180°

— поверни вправо 90°; 180°

3. Задача: Знакомство с управлением купола.

Команды:

— работай по плану снижения

— отработай режимы (полный — руки вверх, средний — руки до плеч, торможение — руки до пояса)

— отработай приземление (в 2 приема)

4. Задача: Выход в первую контрольную точку. Исправление ошибки.

Команды:

— выходи в 1-ю контрольную точку

Дополнительные команды:

— поверни влево 90°; 180° (вправо 90°; 180°; на ангар; на круг).

5. Задача: Выход во 2-ю контрольную точку. Траверз, высота, удаление. Исправление ошибки.

Команды:

— дай скорость (руки вверх)

— средний режим (руки до плеч)

— выходи во 2-ю контрольную точку

6. Задача: Выход во 3-ю контрольную точку.

Команды:

— выходи в 3-ю контрольную точку

Дополнительные команды:

— дай скорость (руки вверх)

— средний режим (руки до плеч)

— работай по стрелке

7. Задача: Приземление.

Команды:

— приготовиться к приземлению, ноги вместе

— дай скорость (руки вверх)

— начинай делать подушку (энергичнее, плавнее)

— делай раз, и … два, дожимай

— держи до полного приземления

8. Обязательные команды:

— наблюдай купол слева (справа, перед тобой, выше, ниже)

— ВНИМАНИЕ! купол вверху (внизу, слева, справа, со стороны солнца)

— уйди влево (вправо)

— потеряй высоту, разворот через левое плечо (правое плечо)

Дата добавления: 2015-12-08 ; просмотров: 4282 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник