СПОСОБЫ УБОРКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Методическое пособие по курсу

«Методика преподавания изобразительного искусства»

В процессе уборки сахарной свёклы нужно извлечь корнеплоды из земли, срезать головки с ботвой, очистить корнеплоды от земли, срезать корешки и хвостики, собрать ботву и корнеплоды отдельно. Повреждения корнеплодов не допустимы. Существует несколько способов уборки сахарной свёклы, при которых машины выполняют либо отдельные операции либо весь процесс:

первый это — Ручной способ самый трудоёмкий. Применяются свёклоподъёмники, которые нарушают связь корней с землёй. Остальные операции проводятся вручную.

Комбайновый способ заключается в том, что основные операции производятся одной машиной — свёклокомбайном. Но в этом случае корни перед отправкой на сахарный завод или хранилище приходится доочищать вручную или

погрузчиками-очистителями. Недостатки комбайнового способа в его трудоёмкости и в том, что корни свёклы могут долго лежать на поле неукрытыми. Погрузчик АЗК – 6-03 предназначен для подбора, доочистки и погрузки в транспортные средства корнеплодов сахарной свеклы, выкопанных копачом.

Перевалочный способ представляет собой промежуточный вариант между комбайновым и поточным способами. Он заключается в том, что свёкла выгружается на перевалочные площадки (обычно на краю поля у дороги), где она складывается в бурты. Из буртов корнеплоды забираются свёклопогрузчиками для очистки и отправки на место использования или хранения. Перевалочный способ по трудоёмкости занимает промежуточное место между комбайновым и поточным и применяется при нехватки транспорта или загрязнённости свекловичного сырья.

Поточный способ наиболее прогрессивен. При поточном способе корни и ботва непосредственно из свёклоуборочной машины выгружаются в транспортное средство, после чего сразу же направляются на место использования или хранения. Поточный способ наименее трудоёмок и позволяет провести уборку за короткий промежуток времени. Подразделяется на одно- и двух- и трехфазный:

При однофазном поточном способе используется комбайн, снабжённый механизмами очистки корней и их выгрузки в транспортное средство. Обычно такие комбайны работают с прицепными тележками для сбора ботвы.

При двухфазном поточном способе (также известен как раздельный) используются по отдельности два типа машин: ботво- и корнеуборочная.

корнеуборочная машина выкапывает, очищает корни и грузит их в другое транспортное средство.

Существует также поточно-перевалочный способ, когда часть корнеплодов увозится сразу на завод или хранилище, а часть — на перевалочную площадку.

При подготовке поля к уборке:

— убирают корнеплоды с поворотных полос шириной не менее 16 м;

— поле разбивают на загоны с шестикратным количеством рядков в каждом для обеспечения согласованности захвата уборочных машин;

Качество уборки свеклы в основном определяется оптимальной высотой среза ботвы, минимумом повреждений корнеплодов, наименьшими потерями корней и разрушениями почвенной структуры.

При уборке свеклы общие потери корнеплодов на поле не должны превышать 7%.

Наличие подрезанных и давленых корнеплодов, их количество не должно превышать 10%. Отходы сахаристой массы в ботве должны быть не более 3%. Допускается загрязненность корней зеленой массой ботвы и сорняками до5%.

Оптимальная высота среза ботвы

Ботва свеклы является ценным кормом и может использоваться в животноводстве. Возможно также измельчение ботвы с последующей запашкой в качестве дополнительного органического удобрения.

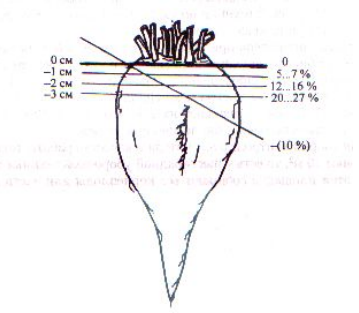

От места среза ботвы зависит полнота сбора урожая и качество корнеплодов. Оптимальный уровень среза ботвы – 1 см под нижними зелеными черешками листьев. Нарушение заданной высоты среза приводит к потерям массы корнеплода (рис. 1).

Рациональная глубина подкапывания корнеплодов

Должно обеспечиваться полное подкапывание рядков с минимальными потерями массы в результате обламывания хвостовой части (рис. 2).

Основная масса корнеплодов обычно сосредоточена на глубине до 20 см, а для нормального хода процесса выкапывания глубину хода вибрационных копачей рекомендуется устанавливать в пределах до 10 см. Излишняя глубина подкапывания корнеплодов нежелательна, поскольку может увеличивать поступление почвенной массы, сопровождается повышением сопротивления движению машины и возникающих усилий. Обломы хвостовой части корней диаметром менее 1 см к потерям не относятся. В качестве рабочих органов могут применяться дисковые, вильчатые или вибрационные копачи.

| Свеклоуборочные машины по способу агрегатирования |

| прицепные |

| навесные е |

| самоходные |

По способу агрегатирования машины делятся на

навесные (в основном, свёклоподъёмники и свёклопогрузчики), а

также бывают самоходными (например, корнеуборочные машины).

К свёклоуборочным машинам относятся: ботвоуборочные и корнеуборочные машины, свёклоуборочные комбайны, свёклопогрузчики (свёклопогрузчики-очистители).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Способы уборки сахарной свеклы

В зависимости от уборочной техники, применяются: раздельный, поточный, перевалочный и поточно-перевалочный способы уборки сахарной свеклы.

Поточный способ

Характеризуется использованием комбайнов с устройствами для дополнительной очистки корней.

Свеклу от комбайна выгружают непосредственно в транспортные средства и отвозят на сахарные заводы. Этим способом комплексно механизируют уборку свеклы и резко сокращают уборочный период.

Способы уборки сахарной свеклы

Перевалочный способ

Применяется в том случае, если сахарная свекла, убранная комбайнами, по засоренности не отвечает требованиям приемки и хозяйство испытывает недостаток в транспортных средствах.

Тогда свеклу отвозят на перевалочные площадки, организуемые на краю поля. Затем корни загружают погрузчиками в автомобили и отвозят на заводы. Пройдя стадию перевалки, свекловичное сырье становится значительно чище.

Поточно-перевалочный способ

Объединяет в себе два: поточный и перевалочный, так как часть корней от комбайнов отвозят непосредственно на завод, а часть — на перевалочные площадки. Этот способ создает благоприятные условия для рационального использования транспортных средств на уборке урожая.

Раздельный способ

Позволяет применять отдельно ботво- и корнеуборочные машины. Потери времени на смену транспортных средств при этом значительно сокращаются.

Источник

Агрофак

5.6. Сроки, способы и продолжительность уборки сахарной свеклы

«У сахарной свеклы уборочная спелость определяется накоплением урожая корнеплодов и содержанием сахара».

Требования к установлению оптимальных сроков и длительности уборки сахарной свеклы сводятся к следующему:

— переработка сахарной свеклы, достигшей биологической спелости, когда при экстракции корнеплоды максимально отдают сахар за короткое время при оптимальной откачке, переработка идет с низкими затратами материалов и топлива (Д. В. Озеров, Институт сахарной промышленности);

-календарный срок начала уборки определяется потребностью заводов в свекловичном сырье с 15-20 сентября (в соответствии с мощностью переработки каждого из предприятий);

— уборку надо организовать и вести так, чтобы завершить до наступления устойчивых заморозков, при которых работа свеклоуборочных машин сильно осложняется, резко снижается их производительность и возрастают потери урожая (с 5 до 20% и более) и качества корнеплодов.

Вопрос о понятии «спелость сахарной свеклы» — один из наиболее сложных (из-за его условности и неопределенности) и на протяжении многих лет все еще остается дискуссионным. Исходя из наших многолетиях исследований наиболее приемлемым, на мой взгляд, является определение, данное профессором Н. И. Орловским (1961):

«Под биологической спелостью свеклы первого года жизни мы понимаем явление постепенного затухания жизненных процессов в растении, наблюдаемого к концу вегетационного периода в обычных условиях культуры (в связи с похолоданием, укорочением осеннего дня и т. д.) и сопровождающегося многосторонним комплексом явлений. При этом наступление биологической спелости проявляется прежде всего в интенсивном отмирании более старых листьев, постепенном замедлении нарастания корнеплода и сахара, т. е. в затухании приростов, в повышении доброкачественности сока, уменьшении количества воды в корне, изменении химического состава листьев и корня, уменьшении в нем процентного содержания золы, а также, в частности, распада белковых веществ в плазме листьев и миграции продуктов этого распада в корень». Вполне разделяю и мнение, высказанное еще академиком Д. Н. Прянишниковым (1931): «Даже для одной и той же местности созревание наступает раньше или позже в зависимости от метеорологических условий, внесенного удобрения, густоты стояния растений, обработки почвы под свекловицу и пр. Так, при ясной и теплой осени свекла созревает скорее, чем при дождливых августе и сентябре; особенно может запоздать созревание, если в июле была сильная засуха, обусловившая остановку роста и отмирание листьев («принудительная спелость»); и если начавшиеся осенью дожди вызвали вторичный рост с образованием новых листьев за счет уже отложившегося сахара. Густое стояние растений ускоряет (в известных пределах) созревание, причем, вероятно, здесь сказывается влияние меньшей влажности почвы при густом посеве; точно так же, благодаря большей влажности. свекла может созревать несколько позже. . Из удобрений — азотистые вызывают запоздание созревания. »

Вегетационный период сахарной свеклы в Беларуси относительно короткий — 160 (при уборке в сентябре) — 180 суток. Биологические особенности роста и развития сахарной свеклы можно сформулировать так: медленное развитие в начале вегетации; интенсивный рост листьев в сочетании с увеличивающейся массой корнеплода и накоплением в нем сахара в июле и августе; медленное отмирание листьев, затухающий рост корнеплода и увеличивающееся накопление сахара в сентябре.

По данным исследований проведенных в мониторинговом полевом опыте Опытной научной станцией по сахарной свекле (центральная часть республики) в среднем за 42 года:

— максимальная масса листьев наблюдалась в третьей декаде августа (500 г), затем идет уменьшение её и к наступлению оптимального срока уборки (1 — я декада октября) составляла 430 г;

— масса корнеплода на 1 сентября 400 г, с последующим понижающимся подекадным приростам в сентябре 45,37 и 24 г и в первой декаде октября 28 г;

— сахара в корнеплодах содержалось: 1 сентября -15,4%; 10.09. — 16,3; 20.09. — 17,0; 1 октября — 17,6 и к концу первой декады октября 17,8% (табл. 5.64.).

Поэтому чем раньше начата уборка сахарной свеклы, тем больший недобор урожая (8-17%), хуже коэффициент извлечения сахара (на 0,8-2,0%), больше удельный расход корнеплодов на тонну сахара (0,5-1,0 г) и меньше выход сахара с гектара (на 1,2-0,6%).

В наших опытах 2001-2005 гг. уборка сахарной свеклы в октябре (вне зависимости от генотипа гибрида) позволяла получить более высокие урожай и сахаристость корнеплодов, коэффициент извлечения сахара и его выход с гектара (табл. 5.65.).

В полевых опытах 2005-2008 гг. (Н. П. Вострухин, М. И. Гуляка) в среднем по двум гибридам (Z и NZ-типы) к первому сентября формировался урожай корнеплодов 46 тонн с гектара, с последующим приростам по декадам в сентябре — 4,0,4,7 и 3,5 тонны (8,7,9,4 и 6,4%) и первой декаде октября — 3,2 тонны (5,5%). Сахаристость корнеплодов повышалась на 1,0, 0,5, 0,8 и 0,7% соответственно. Выход сахара с гектара в каждой декаде сентября и первой декаде октября приростал на 1,0-0,9 тонны. При уборке в первой — второй декадах сентября отмечался низкий коэффициент извлечения сахара (87%) и большой расход корнеплодов на тонну сахара (7,5 т), тогда как в оптимальные сроки уборки (первая декада октября) эти показатели существенно улучшались — 89,4% и 6,3 тонны.

Правильное решение о начале ранней уборки сахарной свеклы может быть принято лишь с учетом сложившихся погодных условий, когда можно с большой достоверностью прогнозировать, какими будут приросты урожая и сахаристости корнеплодов. Не вызывает сомнения необходимость полной готовности к 1-10 сентября свеклоуборочной техники и сахарных заводов для переработки корнеплодов.

Во всех случаях раннюю уборку необходимо начинать с гибридов, характеризующихся высоким содержанием сахара, а также посевов, наиболее пострадавших от засухи, с сильным поражением листьев и корнеплодов болезнями. Временной период «копка — переработка корнеплодов» должен быть минимальным.

Срок окончания массовой уборки сахарной свеклы наступает при устойчивых продолжительных заморозках (ниже минус 5°С). По наблюдениям, за 1966-2006 гг. заморозки до минус 5°С в сентябре (3 декада) отмечались 9 раз, и тогда оставленные на поверхности почвы корнеплоды подмерзали, вследствие чего становились не кондиционными; интенсивность заморозков (до минус 5°С) и периодичность их повторения (количество лет) в первой декаде октября оставались такими же, как и в третьей декаде сентября; во второй декаде октября температура воздуха в отдельные годы (1973, 1976, 1977, 1982, 1983) понижалась до минус 5,7-6,4°С, иногда с выпадением снега, когда на непродолжительное время механизированная уборка становилась затруднительной, а то и вовсе останавливалась. Особенно аномальными по температуре были 1973 и 1976 гг. (в 1973 г. резко похолодало с 13-14 октября до минус 6,2-12,4°С, выпал глубокий снег до 20 см, пролежавший 3 дня, всю третью декаду и ноябрь продолжала удерживаться морозная погода минус 5,4-10,5°С; в 1976 г. 1 и 3 октября был заморозок до минус 5,6°С, а с 14 октября и до конца месяца — минус 5,2-9,2 °С; в третьей декаде октября морозы, а то и снег — уже довольно частые явления (один раз в 2 года). В этих условиях резко падает производительность свеклоуборочных машин, увеличиваются потери урожая, ухудшается качество корнеплодов.

Учитывая вышеизложенное, массовую уборку сахарной свеклы необходимо заканчивать до 25 октября, а полностью завершать ее до 1 ноября.

Наиболее экономичным свеклосахарное производство становится только при объемах заготовок корнеплодов, соответствующих мощностям свеклосахарных предприятий (при сокодобывании не более 90-100 суток), и проведении уборки в период с 20 сентября по 25 октября.

К механизированной уборке предъявляются такие агротехнические требования:

— плоскость среза головки корнеплода должна проходить на уровне 1 см от места прикрепления черешка нижнего зеленого листа и не выше 2 см от верхушки головки корнеплодов, поверхность среза прямая, гладкая, без сколов;

— отходы сахароносной массы в срезанных головках и потери ботвы — до 5%; загрязненность ботвы землей (при использовании на корм) 0,5-1,0%;

— количество корнеплодов с низким и косым срезом — 10- 15%, высоко обрезанных и с необрезанной ботвой корнеплодов-до 5%;

— наличие зеленой массы в ворохе корнеплодов — до 3%;

— корнеплодов с сильными механическими повреждениями не более 12%;

— количество неподкопанных и оставшихся в почве корнеплодов не должно превышать 1%, а утерянных на ее поверхности-5% (А. Ф. Ушаков, П. В. Савич, Н. М. Зуев и др., 1977; В. И. Бессарабов, 1979 и др.).

В процессе подготовки к механизированной уборке необходимо: привести в полную готовность свеклоуборочные машины и погрузчики; создать уборочно-транспортные подразделения и укомплектовать их квалифицированными механизаторами из расчета на двухсменную или круглосуточную работу; провести обучение механизаторов и специалистов методам уборки и правильным регулировкам узлов уборочных машин; уточнить условия оплаты труда, меры материального и морального поощрения передовиков и довести их до каждого работника; определить агротехническое состояние свекловичных полей и наметить очередность их уборки, подготовить поля к механизированной уборке (убрать крупные камни и сорняки, разбить поля на загоны, убрать свеклу с поворотных полос).

При наличии в ворохе корнеплодов большого количества зеленой массы (более 3%) производят ручную доочистку, причем доочищают от оставшихся листьев и черешков не все корнеплоды, а только с поверхности валка или кузова транспортного средства.

В процессе уборки необходим повседневный контроль над качеством работы уборочных машин, правильностью их настройки и величиной потерь. Д. Шпаар и др. (2004) рекомендует следющую методику учета потерь. За уборочным агрегатом не менее 5 раз в смену отмеряют учетную площадку размером 2,7 (6 рядов) х 10 м = 27 м2. На этой площадке собирают все корнеплоды или части их, оставшиеся на поверхности и в почве, взвешивают и пересчитывает на гектар.

На производительность работы машин и качество уборки оказывают влияние допущенные дефекты в агротехнике (плохая обработка почвы, наличие камней, нарушение ширины междурядий и прямолинейности рядов, неравномерность размещения растений в рядах, высокая засоренность посева и др.), квалификация механизаторов, правильность эксплуатации и регулировки машин в различных условиях уборки, организация технического обслуживания и ремонта, обеспечение транспортными средствами, уровень механизации погрузочных работ.

Увеличение производительности уборочных машин и проведение уборки с наименьшими потерями (более 20% при неблагоприятных погодных, почвенных и агротехнических условиях и 5% в оптимальных условиях) — главное в обеспечении ее своевременности и дальнейшего роста урожайности сахарной свеклы.

Вывозка всей убранной свеклы должна быть организована не позднее чем на следующий день после ее выкопки, с тем чтобы не допустить потерь выращенного урожая и снижения его качества. Как установлено научными исследованиями и производственным опытом, при хранении корнеплодов в полевых кучах в течение 5—4 суток потери от первоначального веса составляют более 10%.

Для отвозки корнеплодов на свеклоприемный пункт лучше использовать транспортные средства большой грузоподъемности. Более быстрой вывозке свеклы с полей способствует создание оперативных групп централизованного использования транспорта, введение почасовых графиков доставки корнеплодов на приемные пункты.

Источник