- Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс

- Урок 22 Защита от гидродинамических аварий

- Меры по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах

- Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях

- ВОПРОСЫ Н ЗАДАНИЯ

- Правила безопасности при гидродинамической аварии

- mikryukov бжд. В. Ю. Микрюков безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности

8 класс

Урок 22

Защита от гидродинамических аварий

|  |  | ||||||||||||||

Меры по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах

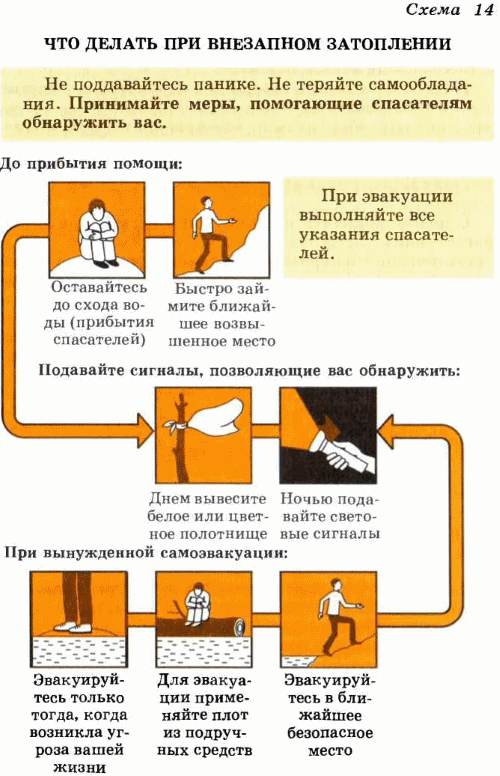

Эти меры: — правильный выбор места размещения плотины и населенных пунктов; В случае опасности прорыва искусственных плотин принимают следующие меры: регулирование стока воды; плановый сброс воды из водохранилища в период весеннего паводка; своевременный спуск воды. Если существует опасность прорыва естественного водохранилища, принимают меры по укреплению стенок плотин. С целью защитить население при катастрофических затоплениях, предотвратить или максимально уменьшить степень его поражения осуществляют комплекс организационных, инженерно-технических и специальных мер. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ: ♦ своевременное оповещение населения об угрозе катастрофического затопления и принятие необходимых мер для его защиты; Правила безопасного поведения при гидродинамических аварияхГородам и другим населенным пунктам, расположенным ниже по течению от плотин, потенциально угрожает опасность затопления. Поэтому проживающие в нихлюди должны знать правила безопасного поведения и порядок действий при гидродинамических авариях. Основное правило: заранее предусмотрите несколько возможных маршрутов эвакуации на возвышенные участки местности. Подготовьте на случай эвакуации ценности и необходимые вещи. После поступления сообщения об опасности разрушения плотины немедленно перемещайтесь на ближайший возвышенный участок местности и оставайтесь там до тех пор, пока не прибудут спасатели или не спадет вода. При перемещении по местности, подвергшейся затоплению, соблюдайте осторожность и сообщайте о повреждениях и разрушениях энергетических сетей, канализационных и водопроводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. Не употребляйте в пищу продукты, которые находились в воде, и не используйте для питья непроверенною воду. Колодцы с питьевой водой могут быть использованы после предварительного осушения (полной очистки воды). Перед входом в здание убедитесь, что нет опасности его дальнейшего разрушения. Войдя в помещение, не пользуйтесь спичками или другим открытым огнем в качестве источника света, а используйте батарейные фонари. Не пользуйтесь источниками электроэнергии, пока не будет проверена электрическая сеть. Откройте все двери и окна для просушки здания, уберите мусор и дайте возможность полам и стенам высохнуть. ВОПРОСЫ Н ЗАДАНИЯ1. Какие виды гидродинамических аварий вы знаете? 2. Назовите гидродинамически опасные объекты. 3. Назовите основные поражающие факторы гидродинамических аварий. 4. Какую опасность представляют естественные плотины? 5. Объясните, что такое гидродинамически опасный объект и в чем его опасность. 6. Назовите причины гидродинамических аварий. 7. Объясните понятие «зона катастрофического затопления». 8. Расскажите о последствиях гидродинамических аварий. 9. Назовите вторичные поражающие факторы гидродинамических аварий. 10. Какие защитные меры проводят заблаговременно в местах эксплуатации гидротехнических сооружений напорного фронта? Назовите основные меры по защите населения. 11. Что необходимо делать при оповещении об опасности разрушения плотин? 12. Что нельзя делать после схода воды? 13. Как нужно действовать при возвращении в здание после схода воды? 14. Назовите наиболее безопасные места, где можно укрыться от затопления. Задание 25 Среди перечисленных причин аварий выберите те, которые характерны для гидродинамических аварий: а) неправильная эксплуатация; Какие причины аварий на гидротехнических сооружениях не указаны среди перечисленных? Назовите их и дайте их характеристику. Проверьте правильность своих ответов по тексту учебника. Задание 26 Представьте, что населенный пункт, в котором вы живете, находится в 10 км от плотины на берегу реки. Ночью вас разбудили звук сирены и гудки. Включив радиоприемник, вы услышали сообщение управления ГОЧС о переливе воды через гребень плотины и возможном затоплении некоторых населенных пунктов, в том числе и вашего. Населению рекомендовано покинуть дома и срочно выйти в безопасные места. Определите: а) порядок действий вашей семьи при оповещении о затоплении; Задание 27 Из перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для волны прорыва: а) поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение; Источник Правила безопасности при гидродинамической аварииГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, крупным естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования. Последствиями гидродинамических аварий являются: — повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций; — поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч); — катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, попадает ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического затопления. Узнайте, расположены ли вблизи места Вашего проживания возвышенности, и каковы кратчайшие пути движения к ним. Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при воздействии волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. Заранее уточните место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов и имущества, вывозимых при эвакуации. Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных материалов для их изготовления. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УГРОЗЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности. Возьмите с собой документы, ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, перенесите на чердак, верхние этажи здания, деревья и т.д. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, вентиляционные и другие отверстия. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ НАВОДНЕНИЯ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания. В случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва нырните в глубину у основания волны. Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной территории. При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна днем флага из яркой ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации используйте радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместите на верхние этажи и чердаки. Организуйте учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия прибывающей воды и экономное расходование. Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные спасательные средства (надувные матрасы, подушки). Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения медицинской помощи, израсходовании продуктов питания и отсутствии перспектив в получении помощи со стороны. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не используйте источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности и пригодности к работе. Просушите помещение, открыв все двери и окна. Уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в контакте с водой. Источник mikryukov бжд. В. Ю. Микрюков безопасность жизнедеятельности

|

| Подборка по базе: безопасность жизнедеятельности.docx, Практика №5. Кадровая безопасность.docx, Практическая работа Пожарная безопасность и электробезопасность , ответы на инфор безопасность.doc, Ответы на билеты, Авиационная безопасность1.docx, Презентация Нац безопасность.pdf, 38.05.02 Б1.Б.22 Экономическая безопасность.docx, Пожарная безопасность.docx, ответы на инфор безопасность.doc, Безопасность жизнедеятельности ответы на тест МФПУ Синергия, МОИ Гидродинамически опасные объекты (ГДОО) — это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающее разницу уровней воды до и после этого объекта. Гидротехническое сооружение — народно-хозяйственный объект, находящийся на или вблизи водной поверхности, предназначенный для: использования кинетической энергии движения воды с целью преобразования в другие виды энергии; охлаждения отработавших паров ТЭС и АЭС; защиты прибрежной территории воды; забора воды для орошения и водоснабжения; регулирования уровня воды; обеспечения деятельности речных и морских портов, судостроительных и судоремонтных предприятий, судоходства; подводной добычи, хранения и транспортировки (трубопроводы) полезных ископаемых (нефти и газа). К основным гидротехническим сооружениям относятся: плотины, водохранилища, запруды. Плотины — гидротехнические сооружения (искусственные плотины) или природные образования (естественные плотины), ограничивающие сток, создающие водохранилища и разницу уровней воды по руслу реки. Водохранилища – водоем, в котором скапливается и сохраняется вода. Водохранилища могут быть долговременными (как правило, образованными гидротехническими сооружениями; временными и постоянными) и кратковременными (за счет действия сил природы; оползней, селей, лавин, обвалов, землетрясений и т.п.). Запруда – простейшая плотина, обычно в виде насыпи. Гидродинамическая авария — это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий. Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования. Особенно опасно повреждение в теле плотины (проран), образующееся вследствие ее размыва. Устремляющийся в проран поток воды образует волну прорыва, имеющую значительную высоту гребня и скорость движения и, обладающую большой разрушительной силой. Скорость продвижения волны прорыва, как правило, находится в диапазоне от 3 до 25 км/ч, а высота 2-50 м. Основным следствием прорыва плотины при гидродинамических авариях является катастрофическое затопление местности, заключающееся в стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возникновением наводнения. Катастрофическое затопление характеризуется: максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва; расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соответствующий створ; границами зоны возможного затопления; максимальной глубиной затопления конкретного участка местности; длительностью затопления территории. При разрушениях гидротехнических сооружений затопляется часть прилегающей к реке местности, которая называется зоной возможного затопления. В зависимости от последствий воздействия гидропотока, образующегося при гидротехнической аварии, на территории возможного затопления следует выделять зону катастрофического затопления, в пределах которой распространяется волна прорыва, вызывающая массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, уничтожение других материальных ценностей. Время, в течение которого затопленные территории могут находиться под водой, колеблется от 4 часов до нескольких суток. Основным средством защиты населения от катастрофического затопления является их эвакуация. Эвакуация населения из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного катастрофического населения в пределах 4-часового добегания волны прорыва плотин гидротехнических сооружений, проводится заблаговременно при объявлении общей эвакуации, а за этими пределами – при непосредственной угрозе затопления. Эвакуируемое из зон возможного катастрофического затопления население расселяется на незатапливаемой территории. Спасение людей и имущества при катастрофических затоплениях включает: поиск их на затопленной территории, погрузку на плавсредства или вертолёты и эвакуацию в безопасные места. В случае необходимости пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. Только после этого приступают к спасению и эвакуации животных, материальных ценностей и оборудования. Порядок спасательных работ зависит от того, произошло катастрофическое затопление внезапно или до этого заранее были проведены соответствующие мероприятия по защите населения и материальных ценностей. Разведывательные звенья, действующие на быстроходных катерах и вертолетах, прежде всего определяют места наибольшего скопления людей. Небольшие группы людей разведчики спасают самостоятельно. Для вывоза людей используются теплоходы, баржи, баркасы, катера, лодки, плоты. При поиске людей на затопленных территориях экипажи плавсредств периодически подают звуковые сигналы. После завершения основных работ по эвакуации населения патрулирование в зонах затопления не прекращается. Вертолеты и катера продолжают поиск. Для обеспечения посадки и высадки людей сооружают временные причалы, а плавсредства оборудуют сходнями. Подготавливают и другие приспособления для снятия людей с полузатопленных зданий, сооружений, деревьев и других предметов. Спасатели должны иметь багры, веревки, спасательные круги и другие необходимые средства и приспособления, а личный состав, принимающий непосредственное участие в спасении людей на воде, должен быть в спасательных жилетах. Во время эвакуации необходимо помнить, что входить в лодку, катер следует по одному, ступая на середину настила. Во время движения запрещается меняться местами, садиться на борта, толкаться. После причаливания один из спасателей выходит на берег и держит лодку за борт до тех пор, пока все эвакуируемые не окажутся на суше. К тонущему подплывать лучше со спины. Приблизившись, следует взять его за голову, плечи, руки, воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу. При наличии лодки приближаться к терпящему бедствие следует против течения, при ветреной погоде — против ветра и потока воды. Вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. Доставив его на берег, следует немедленно приступить к оказанию первой медицинской помощи. В зонах вероятных катастрофических затоплений руководителей предприятий и жилищных органов, а также население обязательно знакомят с границами возможных зон затопления и его продолжительностью, с сигналами и способами оповещения об угрозе затопления или наводнения, а также местами, куда должны эвакуироваться люди. §4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах Химически опасные объекты (ХОО) — это объекты, при аварии на которых или разрушении которых может произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо химическое заражение окружающей природной среды опасными химическими веществами в концентрациях или количествах, превышающий естественный уровень их содержания в среде. Главный поражающий фактор при аварии на ХОО — химическое заражение приземного слоя атмосферы; вместе с тем возможно заражение водных источников, почвы, растительности. Эти аварии нередко сопровождаются пожарами и взрывами. Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных химических веществ возможны в процессе производства, транспортировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном разрушении (повреждении) объектов с химической технологией, складов, мощных холодильников и водоочистных сооружений, газопроводов (продуктопроводов) и транспортных средств, обслуживающих эти объекты и отрасли промышленности. Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих, использующих или хранящих ядовитые вещества и взрывоопасные материалы. К ним относятся заводы и комбинаты химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. Особую опасность представляют собой аварии на железнодорожном транспорте, сопровождающиеся разливом перевозимых сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). СДЯВ — это токсичные химические вещества, широко обращающиеся в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных (поврежденных) технологических емкостей, хранилищ и оборудования приводить к заражению воздуха и вызывать массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в промышленном производстве и экономике, наибольшее распространение получили хлор и аммиак. Хлор – это газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он применяется на хлопчатобумажных комбинатах для отбеливания тканей, при производстве бумаги, изготовлении резины, на водопроводных станциях для обеззараживания воды. При разливе из неисправных емкостей хлор «дымит». Хлор тяжелее воздуха, поэтому он скапливается в низинных участках местности, проникает в нижние этажи и подвальные помещения зданий. Хлор сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу. Признаки отравления хлором – резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение. Аммиак – бесцветный газ с резким запахом «нашатырного спирта». Он применяется на объектах, где используются холодильные установки (мясокомбинаты, овощные базы, рыбоконсервные заводы), а также при производстве удобрений и другой химической продукции. Аммиак легче воздуха. Острое отравление аммиаком приводит к поражению дыхательных путей и глаз. Признаки отравления аммиаком – насморк, кашель, удушье, слезотечение, учащенное сердцебиение. Помимо хлора и аммиака в производстве используются также синильная кислота, фосген, окись углерода, ртуть и другие ядовитые вещества. Синильная кислота – бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом горького миндаля. Синильная кислота широко распространена на химических предприятиях и заводах по производству пластмасс, оргстекла и искусственного волокна. Она также применяется как средство борьбы с вредителями сельского хозяйства. Синильная кислота легко смешивается с водой и многими органическими растворителями. Смеси паров синильной кислоты с воздухом могут взрываться. Признаки отравления синильной кислотой – металлический привкус во рту, слабость, головокружение, беспокойство, расширение зрачков, замедление пульса, судороги. Фосген – бесцветный, очень ядовитый газ. Его отличает сладковатый запах гнилых фруктов, прелой листвы или мокрого сена. Тяжелее воздуха. Используется в промышленности при производстве различных растворителей, красителей, лекарственных средств и других веществ. При отравлении фосгеном, как правило, наблюдаются четыре характерных периода. Первый период – контакт с зараженной атмосферой, характеризующийся некоторым раздражением дыхательных путей, ощущением неприятного привкуса во рту, небольшим слюнотечением, кашлем. Второй период наблюдается после выхода из зараженной атмосферы, когда все эти признаки быстро проходят и пострадавший чувствует себя здоровым. Это – период скрытого действия фосгена, во время которого при внешнем хорошем самочувствии в течение 2–12 часов (в зависимости от тяжести интоксикации) развивается поражение легких. Для третьего периода характерны учащенное дыхание, повышение температуры, головная боль. Появляется все усиливающийся кашель с обильным выделением жидкой пенистой мокроты (иногда с кровью), ощущается боль в горле и груди, увеличивается сердцебиение, синеют ногти и губы, а затем лицо и конечности. Четвертый период характеризуется тем, что в результате развития поражения происходит оттек легких, который достигает максимума к концу первых суток и длится в течение 1–2 суток. Если в этот период пораженный не погибает, то с 3–4-х суток начинается его постепенное выздоровление. Окись углерода – бесцветный газ, в чистом виде без запаха, немного легче воздуха, плохо растворим в воде. Широко применяется в промышленности для получения различных углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Окись углерода, как побочный продукт при использовании нефти, угля и биомассы, образуется при неполном окислении углерода, в условиях недостаточного доступа воздуха. Признаки отравления окисью углерода – головная боль, головокружение, нарушение координации движений и рефлекторной сферы, ряд сдвигов психической деятельности, напоминающих алкогольное опьянение (эйфория, утрата самоконтроля и т.п.). Характерно покраснение кожи пораженных. Позже развиваются судороги, утрачивается сознание, и, если не принять экстренные меры, человек может погибнуть вследствие остановки дыхания и работы сердца. Ртуть – жидкий серебристо-белый металл, который используют при изготовлении люминесцентных и ртутных ламп, измерительных приборов: термометров, барометров, манометров, в производстве амальгам, средств, предотвращающих гниение дерева, лабораторной и медицинской практике. Симптомы отравления ртутью проявляются через 8 — 24 ч и выражаются в общей слабости, головной боли, болях при глотании, повышении температуры. Несколько позже наблюдаются болезненность десен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда воспаление легких. Возможен смертельный исход. Хронические интоксикации (отравления) развиваются исподволь, и длительное время протекают без явных признаков заболевания. Затем появляются повышенная утомляемость, слабость, сонливость, апатия, эмоциональная неустойчивость, головные боли, головокружения. Одновременно развивается дрожание рук, языка, век, а в тяжелых случаях – ног и всего тела. Аварии на предприятиях, производящих или использующих ядовитые вещества, могут сопровождаться выбросом в атмосферу этих веществ. Попадая в атмосферу, ядовитые вещества в газообразном или парообразном состоянии образуют зоны химического заражения, площадь которых порой достигает нескольких десятков километров и более. Для определения наличия отравляющих веществ в воздухе, на местности и на различных предметах применяются приборы химической разведки. Одним из таких приборов является войсковой прибор химической разведки (ВПХР). Принцип работы ВПХР (рис. 22) основан на изменении цвета специально подобранных веществ (индикаторов) при взаимодействии с ядовитыми веществами. Прибор состоит из корпуса с крышкой и размещенных в нем ручного насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками трех видов (с красным кольцом и красной точкой и желтым кольцом для определения отравляющих веществ зарина и V-газов и иприта, соответственно, и с тремя зелеными кольцами для определения фосгена, синильной кислоты и хлорциана – рис. 23), противодымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков электрического фонаря, грелки и патронов к ней. Для определения наличия в воздухе фосгена, хлорциана, синильной кислоты необходимо открыть крышку прибора, отодвинуть защелку и вынуть насос. Затем следует вскрыть трубку с тремя зелеными кольцами, разбить в ней ампулу, вставить ее в насос и сделать 10-15 качаний. После этого вынуть трубку из насоса и сравнить окраску наполнителя трубки с эталоном, нанесенным на кассете. При пониженных температурах чувствительность трубок снижается. Поэтому успешно применять индикаторные трубки зимой можно только при использовании грелки, которой оттаивают ампулы, подогревают трубки. Температура в грелке поддерживается химической реакцией. Для подготовки грелки к работе необходимо вставить патрон в центральное гнездо грелки и ударом руки по головке штыря разбить находящуюся в патроне ампулу. Появление паров из патрона указывает на нормальный пуск грелки. Перед вскрытием индикаторных трубок их вставляют в боковые гнезда грелки для оттаивания. Наличие некоторых СДЯВ в воздухе (таких, как хлор, аммиак и некоторых других) и их концентрацию можно определить с помощью универсального переносного газоанализатора УГ-2 (рис. 24). В случае возникновения аварии на химическом предприятии и появлении в воздухе и на местности ядовитых веществ подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» — сирены, прерывистые гудки предприятий и специальных транспортных средств, а по радио и телевидению передаются сообщения местных органов власти или гражданской обороны. Основными мерами защиты персонала и населения при авариях на ХОО являются: использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом изоляции; применение антидотов и средств обработки кожных покровов; соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории; эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта, техники и имущества. Персонал и население, работающие и проживающие вблизи ХОО, должны знать свойства, отличительные признаки и потенциальную опасность СДЯВ, используемых на данном объекте, способы индивидуальной защиты от поражения СДЯВ, уметь действовать при возникновении аварии, оказывать первую медицинскую помощь пораженным. Рабочие и служащие, услышав сигнал оповещения, немедленно надевают средства индивидуальной защиты, прежде всего, противогазы. Каждый на своем рабочем месте должен сделать все возможное для снижения губительных последствий аварии: обеспечить правильное отключение энергоисточников, остановить агрегаты, аппараты, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации в соответствии с условиями технологического процесса и правилами техники безопасности. Затем персонал укрывается в подготовленных убежищах или выходит из зоны заражения. При объявлении решения об эвакуации рабочие и служащие обязаны явиться на сборные эвакуационные пункты объекта. Работники, входящие в невоенизированные формирования ГО, по сигналу об аварии прибывают на пункт сбора формирования и участвуют в локализации и ликвидации очага химического поражения. Жители при получении информации об аварии и опасности химического заражения должны надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания (рис. 25), а при их отсутствии использовать простейшие средства защиты органов дыхания (носовые платки, бумажные салфетки, куски материи, смоченные водой) и кожи (плащи, накидки) и укрыться в ближайшем убежище или покинуть район возможного химического заражения. При невозможности покинуть жилище (в случае если облако уже накрыло район проживания, или движется с такой скоростью, что от него не успеть уйти), следует загерметизировать домашние помещения. Для этого плотно закрыть двери, окна, вентиляцию и дымоходы. Входные двери занавесить одеялами. Щели в дверях и окнах заклеить бумагой, скотчем, лейкопластырем или заткнуть мокрыми тряпками. Покидая жилище, следует закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные приборы, газ (погасить огонь в печах), взять необходимое из теплой одежды и питания. Выходить из зоны химического заражения нужно в сторону, перпендикулярную направлению ветра. По зараженной местности следует двигаться быстро, но не бежать, не поднимать пыли и не прикасаться к окружающим предметам, избегать перехода через тоннели, овраги, лощины, где концентрация ядовитых веществ выше. На всем пути движения следует использовать средства защиты органов дыхания и кожи. Выйдя из зоны заражения, нужно снять верхнюю одежду, промыть глаза и открытые участки тела водой, прополоскать рот. При подозрении на отравление ядовитыми веществами, исключить любые физические нагрузки, принять обильное питье и обратиться к медицинскому работнику. При оказании помощи пострадавшим в первую очередь следует защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия токсичных веществ. Для этого наденьте на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее при отравлении хлором водой или 2%-ным раствором питьевой соды, а при отравлении аммиаком – 5-%-ным раствором лимонной кислоты, и эвакуируйте его из зоны заражения. При отравлении аммиаком кожные покровы, глаза, нос, рот обильно промойте водой. В глаза закапайте 2-3 капли 30-%-ного раствора альбуцида, а в нос – оливковое масло. Делать искусственное дыхание запрещено. При отравлении хлором кожные покровы, рот, нос обильно промойте 2%-ным раствором питьевой соды. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. При отравлении синильной кислотой в случае попадания ее в желудок немедленно вызовите рвоту. Промойте желудок чистой водой или 2%-ным раствором питьевой соды. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. Против фосгена не найдено специфических лечебных или профилактических средств. При отравлении фосгеном необходим свежий воздух, покой и тепло. Ни в коем случае нельзя делать искусственное дыхания. При отравлении окисью углерода дайте вдыхать нашатырный спирт, наложите на голову и на грудь холодный компресс, по возможности давайте вдыхать увлажненный кислород, при остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. При отравлении ртутью необходимо немедленно через рот обильно промыть желудок водой с 20 – 30 г активированного угля или белковой водой, после чего дать молоко, взбитый с водой яичный желток, а затем слабительное. При острых, особенно ингаляционных, отравлениях после выхода из зоны поражения необходимо дать пострадавшему полный покой, после чего госпитализировать. Для того чтобы исключить возможность дальнейшего поражения населения при аварии с выбросом токсичных химических веществ, проводится целый комплекс работ по дегазации местности, одежды, обуви, предметов домашнего обихода. Дегазация – это уничтожение токсичных химических веществ, доведение их до нетоксичных продуктов или удаление их с поверхностей таким образом, чтобы степень зараженности снизилась до допустимых норм или исчезла полностью. Чаще всего используют три способа дегазации: механический, физический и химический. Механические способы подразумевают удаление токсичных химических веществ с местности, предметов или изоляцию зараженного слоя. Например, верхний зараженный слой грунта срезается и вывозится в специально отведенные места для захоронения, или же он засыпается песком, землей, гравием, щебнем. Физические способы заключаются в обработке зараженных предметов и материалов горячим воздухом, водяным паром. Сутью химических методов дегазации является полное уничтожение токсичных химических веществ путем их разложения и перевода в другие нетоксичные соединения с помощью специальных растворов. Дегазация одежды, обуви, предметов домашнего обихода проводится самыми разнообразными способами (проветриванием, кипячением, обработкой водяным паром) в зависимости от характера заражения и свойств материала, из которого изготовлены эти предметы. §5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах Радиационно-опасные объекты (РОО) — это объекты, при аварии на которых или при разрушении которых может произойти выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации значения, что может привести к массовому облучению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а так же радиоактивному загрязнению природной среды выше допустимых норм. К типовым РОО относятся: предприятия по переработке отработанного ядерного топлива и захоронению радиоактивных отходов; предприятия по изготовлению ядерного топлива; научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные установки и стенды; транспортные ядерные энергетические установки; Потенциальная опасность РОО определяется количеством радиоактивных веществ, которое может поступить в окружающую среду в результате аварии на РОО. А это в свою очередь зависит от мощности ядерной установки. Радиационная авария — потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. Особую опасность для людей представляют аварии на атомных электростанциях (АЭС). Вся опасность и тяжесть таких аварий состоит в том, что из ядерных реакторов выбрасываются в атмосферу радиоактивные вещества в виде мельчайших пылинок и аэрозолей. Под воздействием ветра радиоактивные вещества могут распространяться на значительные расстояния от места аварии. Выпадая из облаков на землю, эти вещества образуют зону радиоактивного загрязнения. Обнаружить радиоактивные вещества человек не может, так как они лишены каких-либо внешних признаков. Они не обладают ни цветом, ни запахом, ни вкусом. Только специальными приборами (рентгенметрами и дозиметрами) можно определить уровень и мощность радиационного загрязнения местности, воды, продуктов питания, зданий, сооружений, транспорта, организма. Уровень радиационного загрязнения измеряется в рентгенах (Р) — доза гамма излучения, под действием которого в 1 м 3 сухого воздуха при температуре 0 0 С и давления 760 мм рт. ст. создаются ионы, несущие одну электростатическую единицу электричества. Мощность экспозиционной дозы (Р) измеряется в рентгенах в час (Р/ч). Измерители мощности дозы (рентгенметры) ДП-5А (рис. 26), ДП-5Б и ДП-5В являются основными дозиметрическими приборами для измерения уровней радиации (мощности дозы излучения) и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Основные части прибора – это измерительный пульт (рис. 27) и зонд (рис. 28), соединенный с пультом с помощью гибкого кабеля длиной 1,2 м. При подготовке прибора к работе нужно установить стрелку микроамперметра на ноль, ручку «Режим» повернуть против хода часовой стрелки до упора, ручку переключателя поддиапазонов установить в положение «Выкл.», вскрыть отсек питания и подсоединить сухие элементы, соблюдая при этом полярность. Измерение уровней радиации на местности производится по шкале «0-5» (при уровнях радиации до 5 Р/ч) при положении переключателя «х1000», а при более высоких уровнях – по шкале «0-200» при положении переключателя «200». Пульт прибора с зондом должен находиться на уровне груди, зонд должен быть уложен в чехол. Определение степени зараженности кожных покровов людей, одежды, техники, транспорта, продовольствия, воды и других предметов производят на поддиапазонах «х1000», «х100», «х10». «х1», «х0,1», снимая показания по верхней шкале («0-5») прибора и умножая их на коэффициент, соответствующий положению переключателя поддиапазонов. Перед измерениями степени заражения определяют величину гамма-фона, для чего измеряют уровни радиации на расстоянии 15-20 м от зараженного объекта. Затем зонд подносят к поверхности зараженного объекта и перемещением вдоль нее по частоте щелчков в телефоне отыскивают наиболее зараженный участок. Зонд устанавливают на высоте 1-1,5 см над местом максимального заражения, переключатель ставят в положение, при котором стрелка прибора дает показания в пределах шкалы, и снимают показания. Из полученных показаний вычитают значение гамма-фона. Дозиметры предназначены для измерения дозы внешнего облучения людей, находящихся на местности, зараженной радиоактивными веществами. Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В (рис. 29) состоит из 50 прямо показывающих дозиметров ДКП-50А индивидуального пользования (рис. 30) и зарядного устройства ЗД-5. Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение индивидуальных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при уровнях радиации от 0,5 до 200 Р/ч. Подготовка дозиметра к работе заключается в его зарядке. Для этого необходимо подключить источники питания, отвинтить защитную оправу дозиметра и защитный колпачок зарядного гнезда. Затем поставить дозиметр в зарядное гнездо зарядного устройства и, наблюдая в окуляр, легко нажать на дозиметр и далее поворачивать ручку потенциометра вправо до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не перейдет на ноль. После этого вынуть дозиметр из зарядного гнезда, проверить положение нити на дневной свет, завернуть защитную оправу дозиметра и колпачок зарядного устройства. Дозиметр носят в кармане одежды в вертикальном положении (как авторучку). Периодически наблюдая в окуляр дозиметра на шкале, определяют дозу облучения, полученную во время пребывания на зараженной местности. Отсчет производится при вертикальном положении изображения нити. Радиоактивные излучения обладают способностью проникать через различные толщи материала и вызывать нарушения некоторых жизненных процессов в организме человека. Человек в момент воздействия радиоактивных излучений не получает телесных повреждений и не испытывает болевых ощущений. Однако в результате воздействия радиоактивных излучений у пораженных людей может развиться лучевая болезнь, приводящая к смертельному исходу. При радиоактивном заражении живой организм в течение нескольких секунд получает дозу проникающей радиации, а доза внешнего облучения накапливается им в течение всего времени пребывания на зараженной территории. Накопление дозы внешнего облучения в организме происходит неравномерно. Большая ее часть накапливается в первые часы и дни после выпадения радионуклидов, когда уровень радиации наиболее высокий. В первые сутки накапливаются 50% суммарной дозы до полного распада радиоактивных веществ, за четверо суток – 60%. Поэтому особенно важно обеспечить защиту от радиации в первые четверо суток. Доза облучения, полученная живым организмом в течение 4 суток подряд (в любом распределении по дням) называется однократной. При продолжительном облучении в организме наряду с процессами поражения происходят и процессы восстановления. В связи с этим суммарная доза облучения, вызывающая один и тот же эффект, при продолжительном многократном облучении более высокая, чем при однократном. Дозы, не приводящие к потере работоспособности при однократном и многократном облучении, следующие: однократная (в течение 4 суток) – 50 Р; многократная: в течение 10-30 суток – 100 Р, 3-х месяцев – 200 Р, в течение года – 300 Р. Превышение указанной дозы вызывает заболевание лучевой болезнью. Лучевая болезнь протекает, как правило, в острой форме и в зависимости от однократной дозы облучения может быть разной степени тяжести: легкой (100-200 Р), средней (200-400 Р), тяжелой (400-600 Р) и крайне тяжелой (свыше 600 Р). По многочисленным данным, собранным в Хиросиме и Нагасаки, отмечены следующие степени поражения людей после воздействия на них однократных доз излучения: 1100-5000 Р – 100% смертность в течение одной недели; 550-750 Р – смертность почти 100%, небольшое количество людей, оставшихся в живых, выздоравливает в течение примерно 6 месяцев; 400-550 Р – все пораженные заболевают лучевой болезнью, смертность около 50%; 270-330 Р – почти все пораженные заболевают лучевой болезнью, смертность 20%; 180-220 Р – 50% пораженных заболевают лучевой болезнью; 130-170 Р – 25% пораженных заболевают лучевой болезнью; 80-120 Р – 10% пораженных чувствуют недомогание и усталость без серьезной потери трудоспособности; 0-50 Р – отсутствие признаков поражения. Эффективность воздействия на организм человека однократной дозы излучения с течением времени после облучения составляет через 1 неделю – 90%, через 3 недели – 60%, через 1 месяц – 50%, через 3 месяца – 12%. Течение острой лучевой болезни подразделяется на четыре периода. Первый период начинается сразу после облучения и продолжается от нескольких часов до 2-3 суток. При этом наблюдаются угнетенное состояние, рвота, отсутствие аппетита, покраснение слизистых оболочек. Второй период (скрытый или мнимого благополучия) продолжается в зависимости от полученной дозы облучения от 3 до 14 суток. В это время внешние признаки болезни исчезают и пораженные не отличаются от здоровых, хотя патологические изменения в кроветворных органах прогрессируют. В третьем периоде (разгар лучевой болезни) развиваются все типичные признаки болезни. В четвертом периоде (разрешения) наступает либо выздоровление, либо гибель пораженного. Лучевая болезнь легкой степени характеризуется недомоганием, общей слабостью, головными болями, небольшим снижением лейкоцитов в крови. Все пораженные выздоравливают без лечения. Лучевая болезнь средней тяжести проявляется в более тяжелом недомогании, расстройстве функций нервной системы, рвоте. Количество лейкоцитов снижается более чем наполовину. При отсутствии осложнений люди выздоравливают через несколько месяцев. При осложнениях может наступить гибель до 20% пораженных. При лучевой болезни тяжелой степени отмечаются тяжелое общее состояние, сильные головные боли, рвота, понос, кровоизлияния в слизистые оболочки и кожу, иногда потеря сознания. Количество лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови резко снижается, появляются осложнения. Без лечения смертельные исходы наблюдаются в 50% случаев. Лучевая болезнь крайне тяжелой степени без лечения заканчивается смертельным исходом в 80-100% случаев. При наружном заражении радиоактивными веществами наблюдаются «бета-ожоги» кожных покровов. У людей наиболее часто отмечаются поражения кожи на руках, голове, в области шеи; поясницы; у животных – на спине, а при поедании травы с загрязненного пастбища – на морде. Тяжесть поражения зависит от продолжительности контакта радионуклидов с поверхностью тела человека, животного. Допустимая степень радиоактивного заражения поверхности тела человека 20 мР/ч, животного – 100 мР/ч при контакте в течение суток. Внутреннее поражение людей радиоактивными веществами может произойти при вдыхании воздуха и приеме пищи и воды. Большая часть радионуклидов проходит кишечник транзитом и выделяется из организма. При этом они вызывают радиационное поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что приводит к расстройству функций органов пищеварения. Другая часть изотопов, биологически наиболее активных, к которым в первую очередь относятся йод-131, стронций-90, цезий-137, обладает высокой радиотоксичностью и почти полностью всасывается в кишечник, распределяясь по органам и тканям организма. Токсичность радионуклидов зависит от вида энергии излучения, периода полураспада, физико-химических свойств вещества, в составе которого радионуклид попадает в организм; типа распределения по тканям и органам; скорости выведения из организма. Органы и ткани, в которых происходит избирательная концентрация радионуклида, вследствие чего они подвергаются наибольшему облучению и повреждению, называются критическими. Так, наибольшее количество радиоактивного йода концентрируется в щитовидной железе. Это приводит к ее воспалению, некрозу, полному прекращению функции, что является причиной истощения и гибели организма. Радиоизотопы стронция концентрируются в костной ткани, нарушая функцию кроветворения костного мозга. Цезий-137 равномерно распределяется в мышечной ткани и поэтому менее опасен, чем радиоизотопы йода и стронция. Для всех радионуклидов критическими органами являются кроветворная система и половые железы. Попавшие в организм радиоактивные изотопы выводятся из него. Период, в течение которого из организма выводится половина поступившего количества элемента, называется биологическим периодом полувыведения. Убыль радиоактивных изотопов из организма ускоряется за счет радиоактивного распада. Следовательно, уменьшение радионуклидов в организме происходит по биологическим закономерностям и по закону радиоактивного распада. Большая часть радиоактивных веществ выделяется из организма с калом, меньшая с мочой. Биологически активные элементы выделяются с молоком (с 1 л молока выделяется 1% поступившего за сутки йода-131, 0,6-0,9 изотопов стронция и бария, до 2% цезия-137). Таким образом, при аварии на АЭС следует защищаться от двух видов облучения: внешнего и внутреннего. Первое возникает в результате воздействия на человека излучений, испускаемых радиоактивными веществами, выпавшими на земную поверхность. Второе – результат попадания радиоактивных веществ внутрь организма при вдыхании воздуха и приеме пищи и воды. В случае аварии на АЭС и угрозе радиоактивного заражения местности подается предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» в виде сирен, прерывистых гудков предприятий и специальных транспортных средств. По радио и телевидению передается сообщение местных органов власти или гражданской обороны. Противорадиационная защита включает в себя использование коллективных и индивидуальных средств защиты, соблюдение режима поведения на зараженной радиоактивными веществами территории, защиту продуктов питания и воды от радиоактивного заражения, использование медицинских средств индивидуальной защиты, определение уровней заражения территории, дозиметрический контроль и экспертизу заражения радиоактивными веществами продуктов питания и воды. При сообщении о радиационной опасности необходимо выполнить следующие мероприятия: 1. Укрыться в жилом доме или служебном помещении. Важно знать, что стены деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, кирпичного – в 10 раз, заглубленные укрытия (подвалы) с деревянным покрытием – в 7 раз, а с кирпичным или бетонным покрытием – в 40-100 раз. 2. Принять меры от проникновения в помещение (дом) радиоактивных веществ с воздухом, для чего закрыть форточки, вентиляционные люки, отдушины, уплотнить рамы и дверные проемы. 3. Создать запас питьевой воды и перекрыть краны. Накрыть колодцы пленкой или крышкой. 4. Провести профилактический прием препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или водно-спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем или водой 1 раз в день в течение 7 суток по одной таблетке (0,125 г) на один прием. Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать после еды 3 раза в день в течение 7 суток по 3-5 капель на стакан воды. Важно знать, что прием стабильного йода за 6 и менее часов до подхода радиоактивного облака или выпадания веществ обеспечивает полную защиту. Если принять его в начале облучения, то эффективность несколько уменьшается, а через 6 часов снижается наполовину. 5. Подготовиться к возможной эвакуации. 6. Постараться соблюдать следующие правила радиационной безопасности и личной гигиены: использовать в пищу только консервированное молоко и пищевые продукты, хранившиеся в закрытых помещениях и не подвергшиеся радиоактивному загрязнению; не пить молоко от коров, которые продолжают пастись на загрязненных полях, и не употреблять овощи, которые росли в открытом грунте и были сорваны после начала поступления радиоактивных веществ в окружающую среду; не пить воду из открытых источников и водопровода; принимать пищу только в закрытых помещениях, при этом тщательно мыть руки с мылом перед едой и полоскать рот 0,5%-ным раствором питьевой соды; избегать длительных передвижений по загрязненной территории, не ходить в лес и воздержаться от купания в открытом водоеме; входя в помещение с улицы, оставлять «грязную» обувь на лестничной площадке или на крыльце. 7. При передвижении по открытой местности защищать органы дыхания противогазом, респиратором, носовым платком, бумажной салфеткой или марлевой повязкой (фильтрующая способность носового платка, бумажной салфетки и марлевой повязки значительно повышается при смачивании водой). Для защиты кожи и волосяного покрова следует использовать защитные костюмы (рис. 31), а если их нет — любые предметы одежды (головные уборы, косынки, накидки, перчатки, резиновые сапоги). 8. При оказании первой медицинской помощи на территории радиоактивного заражения в первую очередь следует выполнять те мероприятия, от которых зависит сохранение жизни пораженного. Затем необходимо устранить или уменьшить внешнее гамма-облучение, для чего используются защитные сооружения: убежища, заглубленные помещения, кирпичные, бетонные и другие здания. Чтобы предотвратить дальнейшее воздействие радиоактивных веществ на кожу и слизистые оболочку, проводят частичную санитарную обработку. Частичная санитарная обработка проводится путем обмывания чистой водой или обтирания влажными тампонами открытых участков кожи. Пораженному промывают глаза, дают прополоскать рот. Затем, надев на пораженного респиратор, ватно-марлевую повязку или закрыв его рот и нос полотенцем, платком, шарфом, проводят частичную дезактивацию его одежды. При этом учитывают направление ветра, чтобы обметываемая с одежды пыль не попадала на других. При попадании радиоактивных веществ внутрь организма промывают желудок, дают адсорбирующие вещества (активированный уголь). При появлении тошноты принимают противорвотное средство. В целях профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется принимать противобактериальные средства. 9. При эвакуации после прибытия в безопасный район необходимо пройти полную санитарную обработку и дозиметрический контроль. Санитарная обработка заключается в тщательном обмывании всего тела водой с мылом. Обычно она проводится в местных банях, душевых павильонах, санитарных пропускниках, на специально организованных для этого санитарно-обмывочных пунктах, а в теплое время года и в незараженных проточных водоемах. Дозиметрический контроль осуществляется как перед началом санитарной обработки, так и после нее. Если результат оказался неудовлетворительным, санитарную обработку повторяют. Одежда и обувь при этом подвергается частичной или полной дезактивации. Частичная дезактивация заключается в вытряхивании и выколачивании одежды и обуви с использованием щеток, веников, палок. Полная дезактивация одежды и обуви проводится на пунктах специальной обработки, оснащенных специальными установками и приборами. После дезактивации каждую вещь подвергают дозиметрическому контролю, и если окажется, что уровень загрязнения выше допустимых норм, работа проводится вторично. Следует отметить, что работа по дезактивации одежды и обуви проводится в надетых средствах защиты кожи и органов дыхания (противогазах, респираторах, ватно-марлевых повязках, защитных костюмах). 10. Продовольствие и вода также подлежат дезактивации. При этом в зависимости от степени заражения и характера радиоактивных веществ, применяется тот или иной метод дезактивации – отстаивание, фильтрование и перегонка. Воду лучше всего пропустить через фильтры, изготавливаемые из подручных материалов – почвы различных видов, песка, мелкого гравия, угля. Продовольствие дезактивируется путем обработки или замены зараженной тары. Жидкие продукты дезактивируют путем длительного отстаивания, после чего верхний незараженный слой сливают в чистую посуду. Готовая пища (суп, щи, каша и др.) дезактивации не подлежит. Ее следует закопать в землю. Конечно, эти рекомендации не исчерпывают всех мер противорадиационной защиты. Однако соблюдение перечисленных правил или хотя бы части из них позволяет значительно уменьшить риск неблагоприятных последствий аварий на объектах с выбросом радиоактивных веществ. Вопросы и задания 1. Какие объекты относятся к пожароопасным? 2. Что такое пожар? Дайте характеристику классов и видов пожаров. 3. Какими параметрами характеризуются пожары? 4. Какие предприятия относятся к наиболее пожароопасным? 5. Что значит огнестойкость здания? На какие группы делятся строительные материалы по огнестойкости? 6. Перечислите основные и вторичные поражающие факторы пожара. 7. Какие принимают меры предотвращения пожаров? 8. Что относится к числу мероприятий по предотвращению пожаров на производственных объектах? 9. Какие в настоящее время используются средства пожарной сигнализации? Дайте их краткую характеристику. 10. Охарактеризуйте спринклерные и дренчерные установки противопожарной автоматики. 11. Какие противопожарные средства используются для тушения пожара? Кратко охарактеризуйте их. 12. Какие существуют рекомендации по тушению пожара и поведению на пожаре? 13. Какие меры следует предпринять для того, чтобы покинуть горящее здание? 14. Что следует делать при невозможности покинуть горящее здание? 15. Как обследовать задымленное помещение? 16. Какие меры первой помощи оказываются пострадавшим при пожаре? 17. Какие объекты относятся к взрывоопасным? 18. Какие вещества называются взрывчатыми? Приведите примеры взрывчатых веществ. 19. Какие смеси образуют класс объемных взрывов? Где и при каких условиях возможны объемные взрывы? 20. Охарактеризуйте основные поражающие факторы взрыва. 21. Какие принципы и методы предотвращения взрывов на производственных объектах вы знаете? 22. Перечислите способы защиты персонала и оборудования от поражения и разрушения при взрывах. 23. Какие мероприятия проводятся при ликвидации последствий взрывов? 24. Какие объекты относятся к гидродинамически опасным? 25. Охарактеризуйте основные гидротехнические сооружения. 26. Что значит гидродинамическая авария? 27. Чем характеризуется катастрофическое затопление? 28. Как проводится эвакуация и спасение населения при катастрофическом затоплении? 29. Какие объекты относятся к химически опасным? 30. Дайте характеристику наиболее распространенным ядовитым веществам, используемым в промышленном производстве и экономике. 31. Каковы признаки отравления хлором (аммиаком, синильной кислотой, фосгеном, окисью углерода, ртутью)? 32. Какие приборы используются для определения наличия в воздухе отравляющих веществ? На чем основан принцип работы этих приборов? Как ими пользоваться? 33. Перечислите основные меры защиты персонала и населения при авариях на химически опасных объектах. 34. Какой существует порядок действий персонала и населения при получении ими информации об аварии и опасности химического заражения? 35. Как повысить защитные свойства дома от проникновения ядовитых веществ? 36. Какие правила следует соблюдать при выходе из зоны химического заражения? 37. Как оказать первую помощь пострадавшим от воздействия хлором (аммиаком, синильной кислотой, фосгеном, окисью углерода, ртутью)? 38. Что представляет собой дегазация? 39. Какие способы дегазации Вы знаете и в чем их суть? 40. Какие объекты являются радиационно-опасными? 41. Что значит радиационная авария? Каковы ее последствия? 42. Подготовьте прибор ДП-5А к работе. Как производится измерение уровней радиации с помощью прибора ДП-5А? 43. Как подготовить дозиметр ДКП-50А к работе и произвести с его помощью отсчет полученной дозы облучения? 44. Когда возникает лучевая болезнь и чем она характеризуется? 45. Как защититься от внешнего и внутреннего облучения при аварии на АЭС? 46. Какие мероприятия необходимо выполнить при получении информации о радиационной опасности? 47. Какие правила радиационной безопасности и личной гигиены следует соблюдать при радиоактивном заражении местности? 48. Что включает в себя частичная (полная) санитарная обработка и частичная (полная) дезактивация одежды и обуви, и где они проводятся? 49. Какие существуют методы дезактивации продовольствия и воды? 50. Оцените опасные в техногенном отношении районы в Вашем городе (поселке). 51. Отработайте нормативы по надеванию противогаза и пребыванию в нем. Источник |

Безопасность населения при катастрофическом затоплении обеспечивается заблаговременным осуществлением мер, направленных на его предотвращение или ограничение его масштабов.

Безопасность населения при катастрофическом затоплении обеспечивается заблаговременным осуществлением мер, направленных на его предотвращение или ограничение его масштабов.