Ошибки в работе, как их избежать

С моей точки зрения, ошибка — это препятствие на пути к реализации какого — то плана действий. Как известно — препятствие можно либо обойти, либо преодолеть. В рамках статьи, обойти препятствие — это значит избежать ошибок, а преодолеть — это исправить уже имеющиеся ошибки и найти новые.

В своей работе, я придерживаюсь подхода, при котором лучший вариант — это обход ошибок и их максимальное сокращение.

Цель данной статьи – показать, как можно повысить свою производительность и профессионализм путем уменьшения числа ошибок.

Важность темы

Главная задача любого дела — сделать его максимально правильно. Неважно, о каком масштабе идет речь: отдел, департамент или целый бизнес — успех исполнения зависит от того, насколько безошибочными будут ваши действия.

Каждая ошибка имеет свою цену, которую можно выразить, к примеру, в рублях.

Представим, что ваша заработная плата 50 000 руб. в месяц. Т.е. в среднем ваша зарплата в день будет равна 2 500 руб. Соответственно в час, вы зарабатываете 312 руб. 50 коп.

Например, вы выполняете работу, на которую необходимо потратить 3 часа рабочего времени, т.е. стоимость этой работы будет равна 937 руб. 50 коп (312 руб. 50 коп. * 3 ч.).

Итак, работа выполнена, но вы нашли ошибку или вам на нее указали. Допустим, исправление займет час рабочего времени. В итоге, мы имеем следующее:

- Стоимость времени, которое потрачено на исправление ошибки — 312 руб. 50 коп.;

- Стоимость работы — 937 руб. 50 коп.;

- Общая стоимость работы — 312 руб. 50 коп. + 937 руб. 50 коп. = 1 250 руб. 00 коп.

Из примера видно, что ошибка может увеличить стоимость вашей работы, а это влияет на прибыль компании, в которой вы трудитесь. Если из–за вас предприятие зарабатывает меньше денег, то от этого может пострадать ваша деловая репутация и профессиональная ценность.

Что нужно делать

Строгий учет

Первым источником, где я смог найти инструмент решения, стал обычный журнал ошибок операционной системы Windows. Принцип очень простой. Любой сбой, ошибка или некорректная работа фиксируется в специальном журнале. А далее эти данные могут быть отправлены разработчикам для исправления.

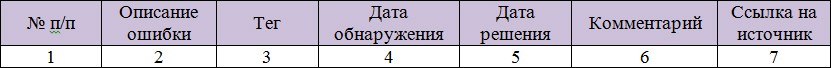

По аналогии я стал применять такой же журнал в своей работе. Системные сбои и некорректная работа – это ошибки, а разработчик – это я. Каждая запись имеет свои реквизиты и ключевые теги, по которым можно фильтровать и консолидировать данные.

Такой инструмент позволит в короткие сроки, избавится от постоянных и системных ошибок. «Журнал регистрации» станет ценным источником данных для вас и для ваших коллег.

Пример полей журнала:

Подробная классификация

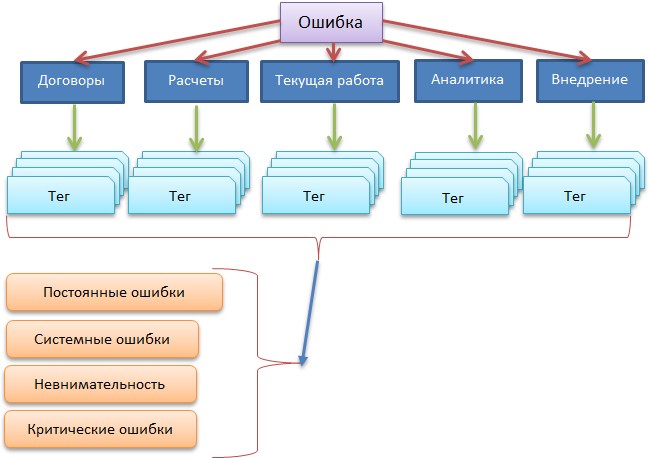

Примерно, после 2-х недель использования журнала, вы сможете перейти к следующему шагу. На этом этапе вам необходимо, провести анализ данных и классифицировать ошибки. В моем случае такая классификация выглядит примерно так:

В каждом конкретном случае классификация ошибок будет разной. Но, для того чтобы дать вам точку опоры, поясню схему, изображенную на рисунке №1.

У меня есть определенные участки работы. На рисунке они обозначены как: «Договоры», «Расчеты», «Текущая работа», «Аналитика», «Внедрение». Для каждой ошибки из данной категории есть своя классификация, т.е. она может быть постоянной, системной, критической и допущенной из-за невнимательности (допускается использование нескольких определений).

Постоянные – это периодические ошибки, возникающие каждый раз в одном и том же месте из-за недостаточной квалификации работника или его загруженности (например: неверный выбор параметра продукта).

Системные – это ошибки, возникающие в результате неверного построения бизнес процесса или определенной процедуры (например: в процедуре расчёта пропущен необходимый пункт).

Невнимательность – ошибки, которые объясняются человеческим фактором, усталостью и стрессовыми ситуациями (например: пропущенные слова в документах, опечатки).

Критические – ошибки, затрагивающие наибольшее число участков работы (например: ошибки в расчетах влияют на договоры и текущую работу).

Чтобы видеть о каких документах идет речь, я использую теги, например: «Котировка», «Дополнительное соглашение», «Отчет» и т.д.

Как это работает

После того, как вы стали заполнять «Журнал регистрации ошибок» и систематически проводить работу по анализу внесенных данных, вы заметите, что ошибок, стало меньше. Постоянные и системные ошибки стали явными, а критические ошибки не кажутся такими страшными.

В чем же подвох? Когда вы видите ошибку и понимаете, откуда она возникла и какова ее природа, появляется возможность обходить эти ошибки. С картой минного поля идти по нему не так страшно, как без неё. Метод учета и классификации ошибок, описанный в статье, позволяет создать карту ошибок, используя которую, вы повысите свою производительность и станете более ценным сотрудником для работодателя.

Автор: Иван Алтухов

Источник

«Приёмы исправления и предупреждения ошибок»

ПРИЁМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОШИБОК.

Одной из основных задач уроков русского языка является целенаправленная работа учителя по формированию у младших школьников навыков безошибочного письма. Для этих целей учитель использует ряд приемов, которые помогают детям выполнять работу на более качественном уровне:

Приемы, которые я использую.

1.Проговаривание трудных по написанию слов. Такое проговаривание может быть хоровым и индивидуальным.

2. Звуковой анализ слова. Например, перед написанием слова МОРОЗ предлагаю детям вопросы: какой звук слышим в конце слова, а какую букву следует писать и каким образом это проверяется?

3. Проведение выборочного комментирования. (учащиеся объясняют, прежде всего написание тех слов, в которых испытывают затруднение),

4. Использование словаря для справок, памяток, орфографического словаря, схем, различного вида сигналов обратной связи.

5. Выписывание на доске слов на не изученные правила.

6. Использование сигнальных карточек при проведении предупредительного и выборочного диктантов.

Перечисленные приемы по предупреждению орфографических ошибок в равной степени используются с целью закрепления программного материала и подготовки, учащихся к самостоятельной или проверочной работе.

Среди причин, порождающих орфографические ошибки учащихся, нужно назвать следующие:

— неумение обнаруживать орфограммы (отсутствие орфографической зоркости);

— неверное определение разновидности орфограммы, а следовательно, неверный выбор правила или другого способа решения задачи;

— неверное выполнение какой-то из операции алгоритма применения правила;

— неумение выполнять действие проверки;

— медленный темп работы, при котором ученик не успевает применить свои знания.

Существует множество методических приёмов, позволяющих предупредить ошибки и развивающих орфографическую зоркость, навык звуко — буквенного анализа, самоконтроль. Все мы знаем роль зрительных, слуховых, рукодвигательных факторов.

1) Зрительный фактор (СЛАЙД) срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. Их в русском языке очень много. Учёные – психологи доказали, что стоит ребёнку один раз неправильно написать слово, как он запомнит его и зрительно, и рука зафиксирует неверный графический образ слова, и отложится он в памяти так крепко, что затем надо будет написать это слово 100 раз, чтобы ликвидировать ошибку. Поэтому золотое правило ученика: никогда не пиши, если точно не знаешь: сначала предупреди ошибку. Я использую следующие приёмы:

а) письмо с «дырками» — не знаешь точно, не пиши, спроси у учителя, справься в словаре, убедись, а потом запиши слово, используя иной вид пасты (зелёный), чтобы выделить трудную букву;

б) можно построить так называемые опорные схемы. Например, в 1 классе можно записать рассказ из 3 –х предложений с предварительным построением опорных схем. Сначала дети прохлопывают количество слов в предложении. Учитель читает предложение и записывает на доске опорную схему:

Весной лес оживает. е оие

Весело щебечут птицы . ео еу ы

Из берлоги вылезает сонный медведь. з еи ее нн ед

После составления опорных схем дети пишут предложения под диктовку учителя намного грамотнее, чем написали бы сами. А это и есть запоминание нелёгких слов, фиксирование их в тетради, отложение в памяти;

в) есть и такой приём: надо учить ребёнка писать диктант. Например: Наступила зима. Учитель говорит: « Наступила — приставка на , приставки но — нет. Зима – безударная гласная и, проверяемая ударением — зимы ». А затем дается аналогичное предложение: Наступила осень. И дети уже говорят сами. Они начинают опережать учителя своими ответами. Далее даётся предложение: Выпал пушистый снег. И дети делают это уже самостоятельно, про себя, с паузой нужной им длительности. Пусть думают! Пусть ребёнок говорит про себя, но у доски. Он учится видеть, объяснять себе эту орфограмму до того, как напишет её.

г) очень слабым детям можно дать посмотреть текст диктанта перед его написанием. Пусть он хоть что-то запомнит, увидит и напишет правильно. В конце концов, наша цель не карать, а учить, и тут хороши все средства.

д) много споров вызывает и приём показа неправильного письма . Так, например, даётся текст, «написанный Незнайкой»: «В лису расла бальшая сасна. Под ней была зиленая трова и красивые цвиты». Обычно дети с большим энтузиазмом ищут чужие ошибки.

Но этот вид работы учит их видеть ошибки, а это уже орфографическая зоркость, которую нам надо развивать и формировать.

а) «Найди опасное место». Я произношу слова, а дети хлопают в ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять.

б) « Светофор». Ученики показывают красный сигнал, как только находят «опасное место»;

в) «Зажги маячок». т.е. кладутся красные сигналы (кружки) под «опасными местами».

г) можно использовать «диктант с подчёркиванием». Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносится слово с какой-нибудь орфограммой. Это постукивание активизирует мыслительную деятельность ученика, заставляет его думать, искать, находить правильный ответ.

4) Проговаривание. Приём орфографического проговаривания я использую на своих уроках постоянно, и он даёт неплохие результаты. Такую работу я веду с 1 класса. Ученик, диктуя предложение, каждое слово произносит орфографически, произносит его чётко по слогам. Называет слог и гласную в нем. Сама артикуляция в данном случае является составной частью в процессе письма. Работа речевого аппарата в процессе проговаривания создаёт своеобразный запоминательный образ слова, многократное повторение которого вслух и про себя способствует более прочному запоминанию его написания. Это своего рода «наговор». Чаще всего касается запоминания написания трудных слов. Такое многократное орфографическое проговаривание прокручивается на уроке несколько раз, повторяется на следующих уроках и в конце концов прочно запоминается.

б) Комментированное письмо При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, т.к. ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание.

Уже с первого класса необходимо развивать в детях умение видеть и исправлять ошибки. В процессе обучения грамоте учитель выдаёт каждому ученику «волшебный квадрат». Этот квадрат лежит у ученика в тетради. Учитель поясняет, что квадрат будет обладать волшебной силой, если дети научатся им правильно пользоваться. Для этого квадрат накладывается на слово. Постепенно двигая его вправо, ученик открывает первый слог слова, потом второй и т.д. Таким образом, ему легче обнаружить ошибку. Квадрат как бы притормаживает движение глаза, не даёт ему скользить по строке, заставляя быть внимательнее. Этот простой приём даёт хорошие результаты.

Существенную роль в работе по предупреждению орфографических ошибок играет повторное выполнение упражнений, которое особенно эффективно в классе учеников слабой подготовки. Повторная работа над ранее выполненными упражнениями предлагается спустя 3-4 урока, когда навык написания слов начинает угасать и поэтому нуждается в подкреплении.

Необходимо выбирать способ показа ученику его ошибки. Не стоит ограничиваться её исправлением (хотя и оно возможно), а надо прибегать к разнообразным приёмам: подчёркивать букву, место в слове или всё слово, где допущено нарушение, а может быть, отмечать только строку, где надо искать ошибку.

Дополнительно на полях можно написать правильную букву, привести верную запись слова или назвать номер страницы, на которой сформулировано правило, дана рекомендация.

К концу второго класса, после изучения темы «Состав слова» можно ввести новый вид «подсказки»: выделение в слове соответствующей морфемы или указание на неё на полях. При этом слово с ошибкой можно подчеркнуть или не подчёркивать.

Однако большинство учителей предпочитают традиционный приём указания на ошибку: зачёркивание орфографической ошибки, написание правильной буквы, обозначение на полях условным знаком. При этом не учитывается тип ошибки, её причины, индивидуальные особенности учащихся, цель исправления ошибки, уровень овладения умением исправлять орфографические ошибки.

Учащиеся могут быть разделены на четыре группы. Каждая группа характеризуется как качественными, так и количественными показателями, что является основанием для применения того или иного способа исправления ошибки.

Первую группу составляют учащиеся, которые допускают в письменных работах 1-2 ошибки, самостоятельно могут обнаружить и исправить их во время самопроверки и взаимопроверки, систематически выполняют работу над ошибками и не испытывают при этом затруднений в определении характера орфограммы, на которую допущена ошибка, и в выборе соответствующего способа её исправления.

Ко второй группе относятся учащиеся, которые допускают в письменных работах 1-2 ошибки, частично обнаруживают и исправляют их во время само- и взаимопроверки, эпизодически выполняют работу над ошибками, и не испытывают при этом затруднений в определении характера орфограммы и в выборе способа исправления ошибки.

Третья группа включает учащихся, которые допускают 3-5 ошибок в письменных работах, самостоятельно не могут обнаружить и исправить их во время само- и взаимопроверки, эпизодически выполняют работу над ошибками, затрудняются в определении характера орфограммы и выборе способа исправления ошибки.

Для четвёртой группы учащихся характерно большое количество ошибок в письменных работах. Учащиеся не могут обнаружить и исправить их, не выполняют работу над ошибками, затрудняются в определении характера орфограммы и в выборе способа исправления ошибки.

Опыт показывает, что над всеми видами ошибок, допущенных учащимися, работать невозможно.

Очень важно в работе над ошибками добиться того, чтобы учащиеся стремились избавиться от них. При отсутствии у детей такого стремления не будет успеха в повышении грамотности учащихся.

Источник